环形山

- 格式:ppt

- 大小:1.01 MB

- 文档页数:15

月球表面的环形山实验步骤一、引言环形山是月球表面的一种特殊地貌,由于其形成机制复杂,科学家们一直对其进行研究。

为了更好地了解环形山的形成过程和特征,进行了一系列的实验。

本文将介绍月球表面的环形山实验步骤。

二、实验目的通过模拟月球表面环形山的实验,探究环形山的形成机制、特征和影响因素,为深入研究月球地质提供基础。

三、实验材料和仪器1. 圆盘:作为模拟月球表面的基础,直径30厘米。

2. 沙子:代表月球表面的物质,约500克。

3. 石块:作为模拟陨石或撞击物,大小不一。

4. 水:用于模拟陨石撞击后形成的撞击坑。

四、实验步骤1. 准备工作a. 将圆盘放置在水平的实验台上,确保稳定性。

b. 在圆盘上均匀撒布一层沙子,厚度约为1厘米。

c. 将石块放置在沙子上,模拟陨石撞击的过程。

2. 撞击模拟a. 选择一个较大的石块,用适当的高度和角度将其从一定距离上方投掷到沙子上。

b. 观察石块撞击沙子的过程,记录下撞击位置和形成的撞击坑的特征。

3. 撞击坑观察a. 使用放大镜或显微镜观察撞击坑的形状和结构。

b. 观察撞击坑的直径、深度和边缘的特征,记录下来。

4. 撞击坑测量a. 使用尺子或测量仪器测量撞击坑的直径和深度。

b. 在实验记录中记录下测量结果。

5. 数据分析a. 根据实验结果,计算撞击坑的大小和比例关系。

b. 分析不同石块大小和投掷角度对撞击坑形成的影响。

6. 结果讨论a. 分析实验结果,探讨环形山形成的机制和特征。

b. 探讨撞击坑的形成过程和撞击物的影响因素。

7. 结论根据实验结果和讨论,得出关于环形山形成机制和特征的结论,并提出进一步研究的方向。

五、实验注意事项1. 实验过程中要注意安全,避免石块飞溅伤人。

2. 实验结束后,清理实验区域,保持实验环境整洁。

六、实验结果展示通过实验记录、测量数据、照片等形式将实验结果进行展示,以便其他人理解和参考。

七、实验改进和展望根据实验结果,总结实验中存在的不足和改进的空间,并展望未来进一步研究的方向和方法。

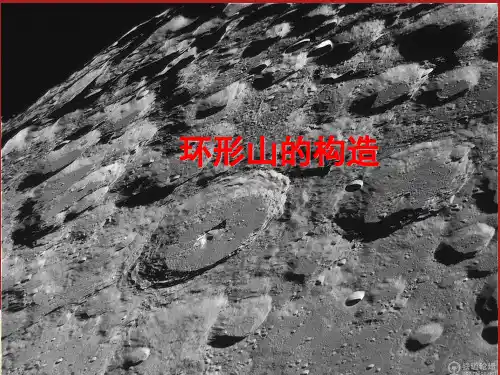

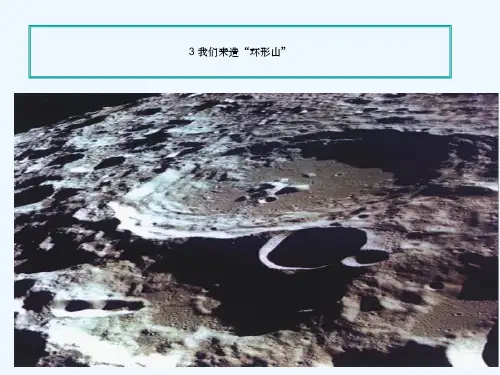

特征编辑环形山(又叫做月坑)是月球表面的显著特征,几乎布满了整个月环形山球表面。

环形山近似于圆形,与地球上的火山口地形很相似。

环形山的中间,地势低平,有的还分布着小的山峰。

环形山的内侧比较陡峭,外侧较平缓。

有些环形山的周围,还向外辐射出了许多明亮的条纹。

环形山的大小差别很大。

在月面上,直径大于1公里的环形山总数达33000多个,占月球表面积的10%;至于更小的、名副其实的月坑则数不胜数了。

环形山的形状也各不相同,有的大环形山内再套一个小环形山,有的大环形山中央有一个很深的坑穴,如牛顿环形山,中心坑穴深达8000多米;还有的大环形山中央陡然矗起一座山峰,叫做“中央峰”。

环形山命名编辑环形山这个名字是伽利略起的。

环形山是月面上最显著的地貌特征。

月面上星罗棋布、重重叠叠的环形山酷似地球上的火山口,中央有一块圆形的平地,外围是一圈隆起的山环,内壁陡峭,外坡平缓。

古代天文学家在给月球上的山起名字时,规定了月球上的山用地球上的山名,月球上的环形山用世界著名的科学家与思想家的名字来命名。

这一规定沿用至今。

环形山如哥白尼环形山、阿基米德环形山、牛顿环形山、伊巴谷环形山、卡西尼环形山等,月球背面的环形山中,有四座分别以我国古代天文学家名字命名:石申环形山、张衡环形山、祖冲之环形山和郭守敬环形山。

另外,还有为纪念一位传说为尝试飞向天空而献身的中国明代的官员万户而命名的万户环形山。

在月球正面有一座环形山以中国现代天文学家高平子命名的,它位于月球正面东经87度、南纬6度。

1987年,国际天文学联合会命名水星上第一批环形山,其中有两座分别以我国古代著名女诗人蔡文姬和女词人李清照命名,这是历史上仅有的两位名字被用作外太空环形山的女性。

环形山分类编辑环形山的构造十分复杂,种类也多。

但是按它们形成的先后顺序来划环形山分,基本上可分为古老型与年轻型两类。

古老的环形山很不规则,大多已经坍塌,而在它的上面重叠着圆形的小环形山及其中央峰。

一共有六个一、石申石申是战国中期天文学家,魏国人。

他和楚人甘德各自写了一部天文学著作,后人把这两部著作合称为《甘石星经》。

它是世界上最早的天文学著作。

国际月面地名命名委员会把月球背面的一座环形山命名为石申山。

二、张衡张衡是东汉时期杰出的科学家。

他著有我国第一部天文学理论著作《灵宪》,制成了世界上第一架能测定天象的浑天仪。

公元132年,制成了测报地震的地动仪。

国际月面地名命名委员会把月球背面东经112度、北纬19度的一座环形山,命名为张衡山。

三、祖冲之祖冲之是南北朝时期南朝卓越的数学家和天文学家。

他把圆周率精确地推算到数值在3.1415926和3.1415927之间,比欧洲人的演算早1100多年。

他的数学专著《缀术》到唐朝时被定为学校的课本。

其创立的《大明历》是中国古代优秀的历法之一。

1959年10月,原苏联在“月球3”号卫星首次拍下月球背面照片后,就以祖冲之命名一个环形山。

其月面坐标是:东经148度,北纬17度。

四、郭守敬郭守敬是元代卓越的科学家,他在全国各地设立27个观测站,最北的观测点在西伯利亚,最南的在西沙群岛,进行规模巨大的“四海测量”。

他推算得出一年的时间为365.2425天,精确程度同地球公转周期相差无几。

他主持编成的《授时历》,一年的周期与现在相同。

另外,郭守敬还创造和改进了十余种天文仪器,著名的“简仪”就是他创造的。

国际月面地名命名委员会把月球背面西经134度、北纬8度的一个环形山,命名为郭守敬山。

五、万户14世纪末期,明朝的士大夫万户把47个自制的火箭绑在椅子上,自己坐在椅子上,双手举着大风筝。

设想利用火箭的推力,他想用借用风筝的力量飞起。

不幸火箭爆炸,万户也为此献出了生命。

西方学者考证,万户是“世界上第一个想利用火箭飞行的人。

”万户考虑到加上风筝的上升的力量飞向前方,这是很少有人能想到的。

为纪念万户,月球上的一座环形山以这位古代的中国人命名。

小明环形山实验结论

摘要:

1.实验背景

2.实验过程

3.实验结果

4.实验结论

5.实验意义

正文:

1.实验背景

小明环形山实验是一项旨在探究环形山形成原因的科学实验。

环形山是月球表面的一种特殊地貌,其成因一直备受科学家关注。

通过对月球环形山的研究,可以进一步了解月球地质结构和演化历程,为我国月球探测和太空探索提供科学依据。

2.实验过程

实验分为几个阶段:

(1)实验准备:收集有关环形山的文献资料,了解环形山的基本特征和形成机制;准备实验所需的设备和材料,如沙子、漏斗、铁锤等。

(2)实验操作:在平坦的地面上,用漏斗倒入一定量的沙子,堆成一个小山丘;然后用铁锤在小山丘顶部敲击,使其形成一个环形山。

(3)实验观察:观察实验过程中沙子的运动状态,记录下环形山形成的过程;对比实验结果与月球环形山的特征,分析其相似之处。

3.实验结果

实验结果显示,当铁锤敲击沙子堆时,沙子向四周散开,形成一个环状的凹坑。

经过多次敲击,凹坑逐渐加深,形成一个具有明显环形结构的山丘。

4.实验结论

通过实验,小明得出以下结论:环形山的形成可能是由于天体撞击月球表面,使得月球岩石物质向外溅射,随后回落并堆积成一个环状结构。

实验结果在一定程度上模拟了月球环形山的形成过程,为科学家提供了一个研究环形山的新视角。

5.实验意义

小明环形山实验的意义在于:通过对环形山的模拟实验,有助于科学家更深入地了解月球环形山的形成机制,为月球探测和太空探索提供科学依据。

月球环形山模拟实验步骤简介月球环形山是月球表面上形成的一种环形的凹陷地形,由于不同环形山之间的形成时间和地质条件不同,每座环形山都具有独特的地貌特征和科学价值。

通过模拟实验,我们可以更好地了解环形山的形成原理、地质演化过程以及与地球的对比等。

实验目的•模拟环形山的形成原理•探究环形山地貌特征与地质演化•分析环形山对月球表面及地球的影响•提供参考依据,指导未来的月球探测任务实验步骤1. 收集材料与工具•月球模拟土壤•圆形容器•播种机•水•光源•摄像设备2. 准备工作•将月球模拟土壤倒入圆形容器中,形成平坦的表面。

•对容器进行旋转,使土壤表面达到均匀状态。

•将环形山模型固定在容器底部,以模拟真实环形山的形成。

3. 模拟环形山的形成原理3.1 形成动力•使用播种机在土壤表面撒播玻璃颗粒或小石子,模拟陨石撞击事件。

•监测撞击后的土壤变化,并记录数据。

3.2 环形山形成•观察土壤表面的隆起和塌陷现象,模拟正式环形山形成过程。

•根据不同直径的玻璃颗粒或小石子,重复上述步骤,记录数据。

4. 探究环形山地貌特征与地质演化4.1 地质特征•使用光源照射模拟环形山,观察和记录光照下的地形变化。

•通过摄像设备记录不同角度和距离处的土壤表面细节。

4.2 地质演化•改变模拟环境的温度和湿度,观察土壤表面的变化情况,并记录数据。

•根据观察结果,分析环形山的地质演化过程及其与环境条件的关系。

5. 环形山对月球表面及地球的影响•分析环形山的分布、数量和大小对月球表面的影响。

•探讨环形山对月球地形的改变以及对天体物理研究的意义。

•借鉴月球环形山的研究结果,探究地球上类似地质现象的形成原理。

6. 结果与讨论•综合分析实验数据,总结模拟实验的结果。

•探讨实验结果与月球上实际环形山的对比,并提出可能的解释和存在的差异。

•对实验方法和结果进行评价,指出改进措施和下一步的研究方向。

有序列表1.收集材料与工具2.准备工作1.倒入月球模拟土壤2.旋转容器3.固定环形山模型3.模拟环形山的形成原理1.形成动力•播种机撒播玻璃颗粒或小石子•监测土壤变化并记录数据2.环形山形成•观察土壤表面的隆起和塌陷现象•重复操作并记录数据4.探究环形山地貌特征与地质演化1.地质特征•光源照射模拟环形山•记录地形变化和拍摄细节2.地质演化•改变温湿度观察土壤变化•记录数据并分析结果5.环形山对月球表面及地球的影响–分析环形山对月球表面的影响–探讨对天体物理研究的意义–探究地球上类似地质现象的形成规律6.结果与讨论–总结分析实验数据–探讨实验结果与实际环形山的对比–评价实验方法与结果、指出改进方向。

月球表面的环形山实验步骤以月球表面的环形山实验步骤为标题,写一篇文章。

一、引言月球表面是一个充满奇特地貌的地方,其中最引人注目的莫过于环形山。

环形山是由陨石撞击月球表面形成的大型圆形凹坑,它们不仅具有美丽的外观,还蕴含着珍贵的科学信息。

为了深入了解环形山的形成和演化过程,科学家进行了一系列的实验研究。

本文将介绍月球表面环形山的实验步骤。

二、实验目的通过模拟环形山的形成过程,探究撞击事件对月球表面的影响,并研究环形山的形态及其演化规律。

三、实验材料和设备准备1. 模拟月球表面的实验箱2. 陨石模型3. 撞击速度计4. 高速摄像机5. 激光测距仪6. 计算机及相关软件四、实验步骤1. 设置实验箱:将模拟月球表面的实验箱放置在实验台上,并确保其水平。

2. 安装陨石模型:将陨石模型固定在实验箱中心的支架上,并调整好其高度和角度。

3. 调整撞击速度:根据实验需要,使用撞击速度计调整陨石模型的速度,并确保其准确无误。

4. 进行撞击实验:启动陨石模型,使其向实验箱表面以设定的速度撞击。

同时,使用高速摄像机记录整个撞击过程,并利用激光测距仪测量撞击后的环形山直径。

5. 数据处理:将高速摄像机拍摄的视频导入计算机中,利用相关软件对撞击过程进行分析和处理,提取出关键数据。

6. 数据分析:根据实验数据,绘制出陨石撞击月球表面形成的环形山的直径随撞击速度的变化曲线,并进行相关统计和分析。

7. 结果讨论:根据实验结果,对环形山的形成机制和演化规律进行讨论,并与已有的研究成果进行比较和验证。

8. 结论总结:总结实验结果,得出关于环形山形成和演化的结论,并提出进一步研究的建议。

五、实验注意事项1. 实验过程中要注意安全,避免人员受伤和设备损坏。

2. 撞击速度的调整要精确,以保证实验的准确性。

3. 高速摄像机的设置要合理,以确保能够捕捉到撞击过程中的关键细节。

4. 数据处理和分析过程要仔细,确保结果的准确性和可靠性。

六、实验结果与讨论通过实验,得到了陨石撞击月球表面形成的环形山的直径随撞击速度的变化曲线。

模拟环形山实验步骤1. 引言模拟环形山实验是一种常用的科学实验方法,旨在研究和理解环形山的形成和演化过程。

通过模拟实验,科学家可以重现环形山的形成过程,探索其内部结构和地质特征,并进一步推断出类似环形山在宇宙中的分布和形成机制。

本文将详细介绍模拟环形山实验的步骤和相关技术。

2. 实验材料•模拟环形山实验箱:一种特殊设计的箱体,能够模拟真实环境中的重力、压力等物理条件。

•模型土壤:用于构建环形山的土壤模型,通常由粉状物质混合而成。

•模型岩石:用于构建环形山的岩石模型,可以是天然岩石或人工制造的岩石样品。

•高速摄影设备:用于记录实验过程中发生的快速变化。

3. 实验步骤步骤一:准备工作1.将模拟环形山实验箱放置在平稳的台面上,并确保其水平度。

2.准备模型土壤和模型岩石,按照实验设计要求进行筛选和处理。

步骤二:构建环形山模型1.在实验箱内部铺设一层薄薄的模型土壤,确保其均匀分布。

2.将模型岩石按照预定的位置和数量放置在模型土壤上,模拟真实环形山中的岩石分布。

3.在岩石周围填充更多的模型土壤,逐渐堆积,形成环形山的外部轮廓。

步骤三:施加外力1.使用特殊设计的装置,施加垂直向下的压力到环形山模型上。

这可以通过在实验箱顶部安装重物或使用液压系统等方式实现。

2.根据实验设计要求,逐步增加外力大小,并记录每个阶段下环形山模型的变化情况。

步骤四:观察和记录1.使用高速摄影设备记录整个实验过程。

通过连续拍摄快速变化的图像,可以捕捉到环形山形成过程中的细节。

2.在实验过程中使用测量仪器对环形山模型进行监测和测量。

可以使用压力传感器测量环形山顶部的压力变化,使用位移传感器测量环形山模型的形变情况等。

步骤五:数据处理和分析1.将实验过程中获得的图像和数据进行整理和处理。

如果有多次实验的数据,可以进行对比分析。

2.根据实验结果,通过数学模型或其他方法对环形山形成和演化过程进行解释和分析。

4. 实验注意事项1.在进行模拟环形山实验前,应仔细阅读相关的安全操作规程,并戴上必要的防护装备。

中国古代科学家命名的环形山在月球上,有许多环形山以中国古代科学家的名字命名。

这些科学家不仅在中国古代科学史上有着重要的地位,也对整个世界的科学发展产生了重要影响。

他们的名字被永远地铭刻在了月球上,成为了人类文明的一部分。

一、张衡环形山张衡(78年-139年),是中国东汉时期的一位科学家和发明家。

他是一位全才,涉猎广泛,研究过气象、天文、地理、机械、音乐等领域。

他发明了世界上第一台地震仪,称为“仪象”,也是世界上第一台浑仪的发明者。

他还发明了一种可以远程传递信息的信鸽铜铃,被称为“鸽铃传书法”,成为古代通信技术的代表之一。

他还在气象学方面做出了很多贡献,提出了“天人感应”、“天地同根”等学说,对古代中国的气象学和天文学发展做出了重要贡献。

张衡环形山位于月球正面的南半球,直径约38公里,是一座年轻的撞击坑。

这座环形山的位置非常特殊,它位于月球上的一处明亮区域,被称为“云海区”,这里的月表物质比较平坦,反射率较高,是月球上最明亮的区域之一。

张衡环形山的名称是在1973年由国际天文学联合会正式命名的。

二、李约瑟环形山李约瑟(1910年-2006年),是20世纪著名的中国科学史学家、历史学家和哲学家。

他曾长期在美国普林斯顿大学任教,是中国古代科学史和技术史研究的重要学者。

他的著作《中国科学技术史》被誉为中国古代科学技术研究的经典之作,对中国古代科学技术的研究和传播做出了重要贡献。

李约瑟环形山位于月球背面,直径约31公里,是一座年轻的撞击坑。

这座环形山的名称是在1973年由国际天文学联合会正式命名的,以纪念李约瑟在中国古代科学史和技术史研究方面所做的杰出贡献。

三、徐光启环形山徐光启(1562年-1633年),是明代杰出的数学家、天文学家和地理学家。

他是中国古代数学中的代表人物之一,对数学和天文学的理论研究和实践应用都做出了杰出贡献。

他发明了“徐氏算法”,用于解决高次方程,被誉为中国古代数学中的重要成就之一。

三年级模拟环形山的实验步骤一、实验目的本实验旨在通过模拟环形山的实验,让学生了解环形山形成的原理以及观察其特征,培养学生的观察能力和实验操作能力。

二、实验材料1. 圆形容器(代表月球表面)2. 细沙或面粉3. 一个小球(代表陨石)4. 直尺和铅笔5. 塑料袋或纸巾(用于清洁容器表面)三、实验步骤1. 准备工作a. 将圆形容器放在实验桌上,确保表面平整稳固。

b. 将细沙或面粉均匀地撒在容器表面,使其覆盖整个表面。

c. 用直尺和铅笔在细沙或面粉上画出一条直径线,将圆形容器分为两半。

2. 模拟环形山的形成a. 选取一个小球,代表陨石,在容器的表面上方以一定高度处,用手持小球,准备进行实验。

b. 让小球从一定高度自由落下,落在细沙或面粉上。

c. 观察小球着陆后,细沙或面粉的反应。

注意观察是否形成环形山状的凹陷。

3. 观察环形山特征a. 使用直尺或铅笔在环形山的中心点处画一条直径线,将环形山分为两半。

b. 使用直尺测量环形山的直径和深度,并记录下来。

c. 观察环形山的形状、边缘是否平滑、是否有边缘堆积物等特征,并进行记录。

4. 实验结果分析a. 根据观察到的环形山特征,学生可以得出结论:小球落地后形成了一个环形山凹陷。

b. 通过测量环形山的直径和深度,学生可以计算出环形山的大小。

c. 引导学生思考:环形山的直径和深度与陨石的质量、速度等因素有关。

5. 清理工作a. 使用塑料袋或纸巾轻轻清理容器表面的细沙或面粉,恢复容器的干净。

b. 将实验材料归位,保持实验桌整洁。

四、实验注意事项1. 实验操作时要小心轻放小球,以免造成伤害。

2. 学生在实验过程中要保持安静,避免干扰其他同学的观察。

3. 实验结束后要及时清理实验场地,保持整洁。

通过这个模拟环形山的实验,学生可以通过观察和测量,了解环形山形成的原理,培养自己的观察能力和实验操作能力。

同时,通过实验结果分析,学生还能够思考环形山的形成与陨石的质量、速度等因素之间的关系。

月球表面的环形山实验步骤一、引言环形山是月球表面的一种特殊地貌,由于月球表面的撞击事件形成。

研究环形山的形成与特征,对于我们了解月球的演化历史和行星地质学有着重要的意义。

本实验将介绍在地球上模拟月球表面的环形山实验步骤。

二、实验准备1. 实验材料:- 一块直径适中的球形物体,如篮球或网球;- 沙土或模拟月球表面的粉末;- 一张大型盆地地图。

2. 实验器材:- 一个大型容器,如盆子或浴缸;- 一把尺子;- 一把小铲子或勺子。

三、实验步骤1. 准备工作:- 在盆子或浴缸底部铺上一层沙土或模拟月球表面的粉末,使其平整;- 将球形物体放在盆子或浴缸中心位置,表示月球。

2. 选择环形山位置:- 根据大型盆地地图,选择一个环形山位置,将其在盆子或浴缸中标记出来。

3. 确定环形山半径:- 使用尺子测量所选择环形山位置到月球中心的距离,即环形山半径;- 根据测量结果,在模拟月球表面的粉末上画一个同等大小的圆,表示环形山的外边缘。

4. 模拟撞击事件:- 使用小铲子或勺子,在环形山外边缘向内挖掘一条直径逐渐减小的坑道,模拟撞击物体的入射轨迹;- 根据模拟撞击物体的尺寸和速度,调整坑道的深度和形状。

5. 观察撞击后的环形山形态:- 将模拟月球表面的粉末平整,使其恢复原状;- 根据撞击物体的特征,观察环形山的形态变化,如坑底凹陷、坑壁堆积等。

6. 记录观察结果:- 使用文档或笔记本记录观察到的环形山形态变化,包括坑底直径、坑壁高度、坑壁坡度等。

7. 分析实验结果:- 根据观察结果,计算环形山的形态参数,如坑底直径与环形山半径比值、坑壁高度与环形山半径比值等。

8. 比较实验结果:- 将实验结果与真实的月球环形山进行比较,分析其相似性和差异性。

四、实验注意事项1. 实验过程中要注意安全,避免使用尖锐的器具或过于剧烈的动作。

2. 实验结束后,将月球模拟物体和沙土或模拟粉末妥善清理,保持实验环境整洁。

3. 实验结果仅供参考,模拟环形山形态可能与真实环形山存在差异,需要结合其他研究方法进行验证。

月球上的环形山

年级:六年级字数:600字体裁:说明文

我们知道月球上有许许多多环形山,但你对环行山了解多少?“环形山”这个名字是伽利略起的,它在希腊文中的意思是“碗”,所以通常指碗状凹坑结构。

环形山是月面最突出的一种地形结构,酷似地球上的火山口,四周高如山、成环状,中央有一块圆形的平地,外围是一圈隆起的山环,内壁陡峭,外坡平缓。

环形山大多是宇宙物体冲击月面,或是月球上的火山活动造成的。

其中大的直径超过100公里,小的不过是些凹坑;直径大于1公里的环形山总数多个,占月面的最大的环形山是南极附近的贝利环形山,直径295千米,比海南岛还大一点。

而小的环行山甚至可能是一个几十厘米的坑洞,数不胜数。

环形山的形状各不相同,有的大环形山内再套一个小环形山,有的大环形山中央有一个很深的坑穴,如牛顿环形山,中心坑穴深达8000多米;还有的大环形山中央陡然矗起一座山峰,叫做“中央峰”

环形山大多数以著名天文学家或其他学者的名字命名。

如哥白尼环形山、牛顿环形山等,其中以我国古代科学家名字的有4座:石申环形山、祖冲之环形山、张衡环形山和郭守敬环形山。

另外,为纪念一位传说为尝试飞向天空而献身的万户而命名的环形山叫“万户环形山”。

为了便于研究,人们对环形山进行了许多分类。

其中,有个日本学者1969年提出一个环形山分类法,将环形山分为克拉维型(古老的环形山,一般都面目全非,有的还山中有山),哥白尼型(年轻的环形山,常有“辐射纹”,内壁一般带有同心园状的段丘,中央一般有中央峰),阿基米德形(环壁较低,可能从哥白尼型演变而来),碗型和酒窝型(小型环形山,有的直径不到一米)。

环形山与月海的形成环形山与月海是怎么形成的?牵扯到太阳系起源。

星云说认为是陨星砸出来的,因为宇空中除了万有引力,再没有别的力。

场的理论认为,星空中还有排斥力。

太阳系不是由冷星云和尘埃凝聚成的,而是银心内抛出的炽热氢气团经过层层分裂、喷发形成的。

月球由热变凉过程中,岩浆内的热核反应产生的大量水蒸气喷发塑造的喷口即环形山。

喷发的末期,几十万平方公里的岩浆面整体缓缓冷凝成漂亮的球面,就是月海。

旧理论是否该换个角度来探讨?标签:环形山月海应力纹重力瘤大红斑喷发举目望明月,妩媚皎洁。

圆盘中那层次分明的图案,曾引发过历代人的思考。

那亮处在望远镜下显现出凸凹不平,一圈一圈的,像许许多多的泡,那就是环形山。

直径大于1公里的环形山有33000多个,最大的直径295公里,许多环形山的中心区有中央峰,高达2.5公里。

那暗的是被称作月海的大平原,雨海有90万平方公里,月面中央的静海有26万平方公里。

除月球之外,水星、火星、卫星上都发现了大量的环形山和坑穴。

地球上的环形山早已被风雨消融,只有极少数有可能留下一点踪迹。

未被填平的四川盆地真像是一个巨大的环形山。

环形山和月海是怎么形成的呢?天文学家认为:“月球、水星和火星上的大多数凹坑,是39亿年前陨星撞击形成的。

”[1]“大约距今40亿年前,形成了富含放射性元素、难熔元素的非月海玄武岩。

斜长岩高地长期裸露在月表,不断受到陨星物质的撞击,因而被削低了1.5-2公里,在高地上发育着大量古老的冲击月坑。

后期,高地为一系列的断裂所切割和破坏。

距今41-39亿年前,月球比较集中地遭受到各种大型陨星的撞击,使月表出现许多月海盆地,即大型的环形构造,最典型的是雨海事件。

月球上的月海大致都是在相近的时期内形成的。

月海生成的大致次序是:酒海、澄海、湿海、危海、雨海……。

雨海纪形成的各个月海大约在距今39-31亿年间,被后期喷发的玄武岩所充填和复盖。

根据同位素年龄的测定,大致充填的时间次序是雨海西、雨海东、湿海、危海、雨海、静海、丰富海、澄海和风暴洋。

月球环形山的变量说明

月球环形山是一种以环形山形态存在的小撞击坑,其变量包括以下几个方面:

1. 直径:环形山的直径通常在几公里到几百公里之间不等,大多数都在100公里以下。

2. 深度:环形山的深度因撞击物体的差异而不同,一般在几十到几百米之间。

3. 边缘高度:环形山的边缘高度也因环形山的大小而不同,通常高度在几百米到一千多米之间。

4. 中心峰高度:中心峰是环形山中央凸起的地方,高度在几十到几百米之间。

5. 环壁弯曲度:环形山的环壁弯曲度因撞击的角度及撞击之前月球表面形态不同而异。

6. 直坡角度:环形山的直坡角度是指环形山山体的垂直坡度,一般在10度以内。

7. 内部结构:环形山内部包括外环壁、内环壁和中央凸起的中心峰等结构。

以上便是月球环形山的变量说明。