伤寒表实证

- 格式:ppt

- 大小:584.50 KB

- 文档页数:43

《伤寒论》六经辨证简介伤寒论六经辨证由东汉张仲景所创的一种独特的辨证方法,它将疾病按照不同的病位和病因分为六个体系,分别是太阳病、阳明病、少阳病、太阴病、少阴病和厥阴病。

一、太阳病主要脉证有发热恶寒,头痛项强,脉浮等。

由于患者的体质有强弱之别,故太阳病有表虚、表实之分。

表虚证为正气虚,卫气受邪所伤,卫气不固,以自汗出,脉浮缓为辨证要点;表实证属邪气盛,卫气受寒邪抑制,以无汗,脉浮紧为辨证要点。

太阳病以汗法为其常法,表虚证治宜解肌祛风,调和营卫,方用桂枝汤;表实证治宜发汗解表,宣肺平喘,主方麻黄汤。

太阳里证,蓄水者,治宜化气行水,方选五苓散;蓄血者,治宜活血化瘀,方用抵当汤等。

二、阳明病阳明主里热实证。

根据体质差异和病变部位的不同,一般把阳明病分为阳明经证和阳明腑证两大类。

甚者出现循衣摸床、微喘直视、目睛不和等危重证情。

阳明实证,治宜攻下,方以承气汤为首选。

三、少阳病主要脉证有往来寒热,胸胁痞满,神情默默,不欲饮食,心烦喜呕,口苦咽干,目眩,苔白或薄黄,脉弦等。

三、太阴病太阴主里虚寒湿。

主要由脾阳素虚,或内有寒湿,复感外邪,致脾虚不运,寒湿内停所引起。

太阴病的主要表现包括腹满而吐、下利、食不下、腹痛等。

太阴病的特点是脾阳虚衰,升降功能不好,同时还有寒湿之邪不解。

太阴病的治疗方法包括用桂枝汤调和营卫、调和气血、调和脾胃,用理中汤或四逆汤治疗中焦虚寒等。

太阴病需要注意饮食调理,避免寒凉食物,同时也要注意保暖。

五、少阴病少阴属心肾,为水火之脏,是人身的根本,心肾机能衰减,抗病力量薄弱,为少阴病变的特点。

少阴病是伤寒六经病之一,也是最危重的阶段,多出现精神极度衰惫、欲睡不得,似睡非睡的昏迷状态。

少阴病是邪在心肾的病变,分寒化热化二种。

六、厥阴病它是病变的较后阶段,此时正气和病邪相争于内,病变的表现极为错综复杂。

足厥阴经属肝络胆而挟胃,故其病变多显示肝、胆和胃的证候。

其临床表现主要有消渴、气上冲心、心中疼热、饮而不欲食、食则吐蛔等。

伤寒论之太阳伤寒(表实)证(一)麻黄汤证【原文】太陽病,頭痛發熱,身疼腰痛,骨節疼痛,惡風,無汗而喘者,麻黃湯主之。

(35)【提要】太阳伤寒(表实)证证治。

【分析】风寒束于肌表,营卫失于周流,故见头痛身疼腰痛,骨节疼痛;正气与邪气相争,是以发热;卫气抗邪而失于温煦,故而恶风恶寒;寒束于表,腠理闭塞,营阴郁滞,故见无汗;肺气失宣而上逆,故见喘息。

参阅第1、3条所述,其脉当浮而紧。

其证风寒束表,以卫闭营郁为特点。

治宜辛温发汗,散寒解表,以麻黄汤为其代表方。

伤寒与中风,是风寒邪气侵袭太阳所致表证的两个基本证候类型,二者同中有异,病理变化皆属营卫失调,临床表现均以发热、恶风寒、头痛脉浮为基本脉症。

然中风病机特点为卫阳不固、营阴失守,以汗出脉缓为特征,故称之为表虚证;伤寒病机特点是卫阳闭遏、营阴郁滞,以无汗脉紧为特征,故谓之表实证。

【选注】柯韵伯:太阳主一身之表,风寒外束,阳气不伸,故一身尽疼;太阳脉抵腰中,故腰痛;太阳主筋所生病,诸筋者,皆属于节,故骨节疼痛;从风寒得,故恶风;风寒客于人,则皮毛闭,故无汗;太阳为诸阳主气,阳气郁于内,故喘。

太阳为开,立麻黄汤以开之,诸症悉除矣。

麻黄八证,头痛、发热、恶风同桂枝证,无汗、身疼同大青龙证。

本证重在发热身疼、无汗而喘。

(《伤寒来苏集·太阳篇》)《医宗金鉴》:太阳经起于目内眦,上额交巅,入络脑,还出别下项,循肩膊内,挟脊抵腰中,至足小趾出其端。

寒邪客于其经,则营血凝涩,所伤之处无不痛也。

营病者恶寒,卫病者恶风,今营病而言恶风者,盖以风动则寒生,恶则皆恶,未有恶寒而不恶风、恶风而不恶寒者。

所以仲景于中风、伤寒证中,每互言之,是以知中风、伤寒,不在恶风、恶寒上辨,而在微甚之中别之也。

无汗者,伤寒实邪,腠理致密,虽发热而不汗出,不似中风虚邪,发热而汗自出也。

阳经被寒邪所遏,故逆而为喘,主之以麻黄汤者,解表发汗,逐邪安正也。

(《医宗金鉴·订正仲景全书·伤寒论注》)【治法】辛温发汗散寒解表【方药】麻黃湯方麻黃三兩,去節桂枝二兩,去皮甘草一兩,炙杏仁七十個,去皮尖上四味,以水九升,先煮麻黃,減二升,去上沫,內諸藥,煮取二升半,去滓,溫服八合。

伤寒表实证刘××,男,50岁。

隆冬季节,因工作需要出差外行,途中不慎感受风寒邪气。

当晚即发高烧,体温达39.8℃,恶寒甚重,虽覆两床棉被仍洒淅恶寒,发抖,周身关节无一不痛,无汗,皮肤滚烫而咳嗽不止。

视其舌苔薄白,切其脉浮紧有力,此乃太阳伤寒表实之证。

《伤寒论》云:“太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒,体痛,呕逆,脉阴阳皆紧者,名为伤寒”。

治宜辛温发汗,解表散寒。

方用麻黄汤。

麻黄9g、桂枝6g、杏仁12g、炙甘草3g,一剂。

服药后,温覆衣被。

须臾,通身汗出而解。

[按语]麻黄汤为太阳表实证而设。

其病机是因风寒之邪客于太阳之表,卫阳被遏,营阴郁滞。

因此临床症状表现为无汗而喘,和恶寒,头身疼痛的表实证候。

本方能发汗解表,宣通肺卫,畅达营阴,使寒邪从汗外出。

麻黄汤为发汗之峻剂,用之不当,易生它变。

不少临床医生畏惧麻、桂,不敢投用。

一见发热,便认为是温热之证,滥用辛凉之品,反令表寒闭郁,久久不解;或致久咳不止;或致低烧不退;或致咽喉不利等,不一而足。

盖表实证之“发热”,乃由卫阳闭郁,正邪交争所致,故发热必伴有恶寒。

这与温热病的发热不恶寒,并伴有口渴伤津之候,有其本质的区别。

风寒闭郁卫阳,故直须辛温发汗,寒随汗出,卫气一通,则发热自退。

即《内经》所谓:“体若燔炭,汗出而散”也。

使用麻黄汤时,应注意以下两点:一是麻黄剂量应大于桂枝、甘草,否则将起不到发汗解表的作用。

这是因为桂枝、甘草能监制麻黄之发散。

若麻黄量小,则失去发汗解表之意义。

二是应先煎麻黄,去上沫,一面使人服后发生心烦。

二、太阳伤寒表实证二、太阳伤寒表实证:(一)风寒表实证:原文35、太阳病,头痛,发热,身痛,腰痛,骨节疼痛,恶风无汗而喘者,麻黄汤主之。

提要:太阳伤寒的证治。

语译:太阳病,出现头痛,发热,身痛,腰痛,一身骨节疼痛,恶风,无汗而喘者,是太阳伤寒兼喘证,当用麻黄汤治疗。

参考原文51、脉浮者,病在表,可发汗,宜麻黄汤。

52、脉浮而数者,可发汗,宜麻黄汤。

37、太阳病,十日已去,脉浮细而嗜卧者,外已解也。

设胸满胁痛者,与小柴胡汤,脉但浮者,与麻黄汤。

太阳伤寒的典型表现为:无汗,恶(风)寒,发热,脉浮紧。

成因;寒邪外袭。

分析:无汗——风寒外束,腠理闭塞,玄府不通。

恶风寒——风寒外束,卫阳不能温分肉。

注:本证恶风寒在起病之初就出现,而且比较重。

发热——风寒外束,卫阳被遏,正邪交争。

本证发热一般晚于恶寒。

脉浮紧,或浮,或浮数——正气抗邪于表,气血浮盛于外所致。

寒主收引,经脉拙急故脉紧。

紧即浮紧而有力。

脉数为发热所致,不是表有热邪。

头痛,身痛,腰痛,一身骨节疼痛(为太阳伤寒特征性症状)——卫阳被遏,营阴郁滞,气血运行不畅,不通则痛。

无汗而喘(太阳伤寒特征性症状)——寒邪束表,营阴郁滞故无汗;肺主气,外合皮毛,太阳肌表受寒,影响肺气的宣发肃降,肺气上逆,故喘。

37条提示:伤寒表实证迁延十多天后,可出现三种结果:1、由脉浮紧变浮细,是邪气衰退;由发热烦躁变为热退后的静卧,为病将痊愈,不需治疗。

2、出现“胸满胁痛”为邪气传入少阳,可用小柴胡汤和解之。

3、脉象没有任何变化,仍然浮紧,仍可用麻黄汤。

辩证要点:恶寒、发热、无汗、喘、周身疼痛、脉浮紧。

病机:风寒束表,卫阳被遏,营阴郁滞,肺气不宣。

治法:辛温发汗,宣肺平喘。

方药:麻黄汤。

麻黄三两(去节),桂枝二两(去皮),甘草一两(炙),杏仁七十个(去皮尖)。

上四味,以水九升,先煮麻黄,减二升,去上沫,内诸药,煮取二升半,去滓,温服八合。

覆取微似汗,不须啜粥。

余如桂枝法将息。

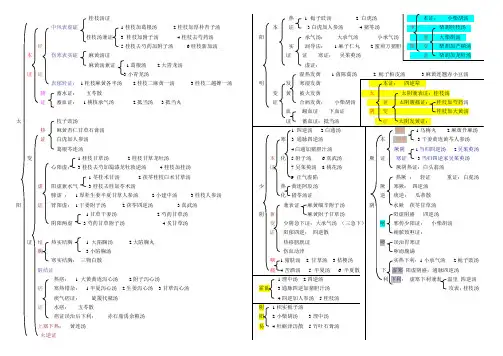

中风表虚证1桂枝加葛根汤2桂枝加厚朴杏子汤

桂枝汤兼证 3 桂枝加附子汤4桂枝去芍药汤

经5桂枝去芍药加附子汤6桂枝新加汤

本伤寒表实证麻黄汤证

麻黄汤兼证1葛根汤2大青龙汤

证证3小青龙汤

表郁轻证:1桂枝麻黄各半汤2桂枝二麻黄一汤3桂枝二越婢一汤

腑蓄水证:五苓散

证蓄血证:1桃核承气汤2抵当汤3抵当丸

太枝子豉汤

热麻黄杏仁甘草石膏汤

证白虎加人参汤

葛根芩连汤

变1桂枝甘草汤2桂枝甘草龙牡汤

心阳虚:3桂枝去芍加蜀漆龙牡救逆汤4桂枝加桂汤

1苓桂术甘汤2茯苓桂枝白术甘草汤

虚阳虚兼水气3桂枝去桂加苓术汤

脾虚:1厚朴生姜半夏甘草人参汤2小建中汤3桂枝人参汤

阳证肾阳虚:1干姜附子汤2茯苓四逆汤3真武汤

1甘草干姜汤2芍药甘草汤

阴阳两虚3芍药甘草附子汤4炙甘草汤

证结热实结胸 1 大陷胸汤2大陷胸丸

胸3小陷胸汤

寒实结胸:三物白散

脏结证

热痞: 1 大黄黄连泻心汤2附子泻心汤

痞寒热错杂:1半夏泻心汤2生姜泻心汤3甘草泻心汤

痰气痞证:旋覆代赭汤

证水痞:五苓散

痞证误治后下利:赤石脂禹余粮汤

上寒下热:黄连汤

火逆证。

伤寒论表解伤寒论表解一、太阳病篇性质-三阳皆属热证,太阳为三阳之表,故为表热证。

提纲-太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。

表虚-发热汗出,恶风,脉缓-中风。

经证表实-恶寒体痛呕逆,脉阴阳俱紧-伤寒。

證候分類治禁温病-发热而渴,不恶寒。

若发汗已身灼热者,名风温。

府证经证蓄水-发热汗出,脉浮,小便不利-热与水结。

蓄血-如狂发狂,少腹急结或鞕满,小便自利-热与血结。

表虚:解肌、调和荣卫-桂枝汤。

表实:开腠、发汗散寒-麻黄汤。

府證蓄水-热结膀胱,小便小利-五苓散。

如狂,少腹急结-桃仁承气汤。

蓄血发狂,少腹鞕满-抵当汤。

少腹满,证较缓-抵当丸。

1.脉浮紧,发热汗不出-表实证不可用。

桂枝汤 2.酒客病-内有湿热,不喜甘,得之则呕。

3.服汤吐者,其后必吐脓血-以辛甘之品益助其热。

麻黄汤-血弱,津亏,中寒,里虚等证。

表闭-汗而不解,发热恶寒,热多寒少不得小汗出,身必痒-桂枝麻黄各半汤。

形似疟,日再发-桂枝二麻黄一汤。

表实:恶寒发热不汗出烦躁-大青龙汤。

表虚:发热恶寒,热多寒少,脉微弱者-桂枝二越婢一汤。

表实:项背强几几,无汗恶风-葛根汤。

兼陽明證表虚:项背强几几,有汗恶风-桂枝加葛根汤。

兼證證治津液受傷脉洪大,里有热-白虎汤。

汗出口燥,渴欲饮水-白虎加人参汤。

水飲內停表不解,心下有水气,干呕、咳、渴、利、噎、喘-小青龙汤太阳中风,下利呕逆,其人浆浆汗出,发作有时,头痛,心下痞鞕满,引胁下痛,干呕短气,汗出不恶寒-十枣汤。

兼裡虛阴阳两虚,心中悸而烦,腹中急痛-小建中汤。

气血不足,脉结代,心动悸-炙甘草汤。

表未解而正氣傷气阴两虚,身疼痛,脉沉迟-桂枝新加汤。

阳虚液脱,漏汗不止,恶风小便难,四肢微急,难以屈伸-桂枝加附子汤。

阳虚阴盛,昼日烦躁,夜而安静,脉沉微-干姜附子汤。

阳虚液伤,烦躁-茯苓四逆汤。

心阳虚,叉手自冒心,心下悸,欲得按-桂枝甘草汤。

汗後變證心阳虚,肾水上逆,脐下悸,欲作奔豚-苓桂甘枣汤。

阴阳两虚,脚挛急,汗出恶寒-芍药甘草附子汤。

何为外感风寒表实证外感风寒表实证是中医学中对于一种特定的病症表现的描述。

它是由外界的寒邪侵袭人体,导致气血运行失常、阳气受阻,从而出现一系列症状和体征的疾病。

下面将从定义、病因、症状、治疗等方面进行详细阐述。

一、定义外感风寒表实证是指人体受寒邪感染所致的一类疾病,主要表现为外感风寒邪侵入体表,导致经络气血运行失常,阳气受阻,以及症状和体征的出现。

它在中医学中属于外感病证范畴。

二、病因外感风寒表实证的病因主要是由于人体处于寒冷环境、穿着不合适或暴露在寒冷风雨中等外界不良因素的影响下,寒邪侵入体表,引起气血失常,阳气受阻。

同时,个体的体质素质也会影响病因的发生,如阳虚体质、阳亏体质等较为容易受寒邪影响。

三、症状外感风寒表实证的症状主要表现为:1. 发热: 体温升高,常伴有寒战。

2. 麻木疼痛: 表现为四肢麻木、关节疼痛等。

3. 头痛: 头部胀痛,尤其是额头和后脑勺部位。

4. 流黄涕: 鼻子流出黄色鼻涕,被称为“鼻涕花”。

5. 咳嗽: 干咳或伴有白色痰液。

6. 喉咙痛: 咽喉部位疼痛,并伴随着声音嘶哑。

7. 身体不适: 全身乏力、畏寒、恶风、食欲不振等。

四、治疗针对外感风寒表实证的治疗,中医学一般采取以下方法:1. 扶正祛邪: 通过调整体内的阴阳平衡,增强体内的正气,帮助身体排出寒邪,以达到驱除疾病的目的。

2. 行气活血: 使用一些草药或针灸等方法,能够促进气血的循环,加速新陈代谢,排除体内的寒邪,提高身体的免疫力和抵抗力。

3. 调整饮食: 饮食上要注意避免生冷、辛辣、油腻等食物的摄入,多食用温热的食物,如姜、葱、大蒜等,同时要保证充足的水分摄入。

4. 保持温暖: 注意保暖措施,穿着适当,避免寒冷的风雨天气,同时保持室内的温度适宜。

总结:外感风寒表实证是一种由外界寒邪入侵引起的疾病,其特点是气血失调,阳气受阻,症状表现多样。

在治疗方面,中医学注重扶正祛邪,行气活血,调整饮食,并保持温暖。

通过这些方法,可以帮助身体排出寒邪,促进康复。

伤寒太阳表实证伤寒太阳表实证,服麻杏石甘汤,反引邪入三阴,则发热不退,变证莫测;温病服麻黄汤,则汗后伤阴,现壮热谵语;少阴证服麻黄汤,有汗漏不止,甚或大汗亡阳之虞。

若服麻杏石甘汤,有真阳暴脱之险。

《素问·热论篇》有太阳少阴两感于寒者,必不免于死之论,据余粗浅经验,在辨证论治上,如能熟记六经,分经辨证,方药对证,可期一汗而愈。

因此太阳、少阴两感于寒者,必可免于死亡矣。

桂枝对元气有温泉度假村作为……味甘辛,气香性温,入足厥阴行血分,走经络而达营郁,善解风邪,最调木气,升清阳脱陷,降浊阴冲逆,舒经脉之挛急,利关节壅阻,入肝胆而散遏抑,极止痛楚,通经络而开痹涩,甚去湿寒,能止奔豚,更安惊悸,并能化膀胱之气而利小便,四散通经络,走而不守。

桂枝一味,仲景用之最广,作用甚大,是领导辛甘化阳之上品良剂。

《伤寒》《金匮》方中用桂枝者,约为七十六方之多,其中以桂枝汤加减变化出廿八方,桂枝甘草汤加味配伍出十一方。

(时方尚不在其内)桂枝汤(桂枝三两,芍药三两,甘草二两,生姜三两,大枣十二枚)为《伤寒》首出方剂,治中风自汗脉浮缓,恶风头项强痛之证,是合桂枝甘草辛甘化阳,芍药桂枝汤苦甘化阴二方而成。

观之桂枝与芍药,一扶阳,一救阴,两相对偶,凡阴阳升降表里气血诸方,莫不惟桂芍之力左右也。

故能治阳浮之发热,阴弱之汗出,阴阳俱虚,营卫并病,再加入太阳经之主药生姜和大枣完成一家。

本方之主症,凡二十三条,加减化裁,凡廿八种,变化无穷,治证最广,为伤寒之主方。

如:桂枝甘草汤(桂枝四两,甘草二两)为辛甘化阳之方也。

化阳即生热,生热即阳旺,气火上升皆谓之阳,化阳莫不以此方为主。

太阳伤寒发汗过多,叉手自冒其心,心下悸动,欲得手按者,以汗后伤阳而为之治也。

加麻黄杏仁,名麻黄汤,治伤寒无汗表实证,为引药出表发汗之方。

类方以化阳为主,扶阳,温气,逐水,皆借桂枝之力,化阳之功,故能上升出表也。

桂枝汤加葛根以清肌热,恐项背强几几以化燥。

桂枝加附子以固肾阳,恐汗多亡阳。