《伤寒论六经》提纲

- 格式:xls

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:3

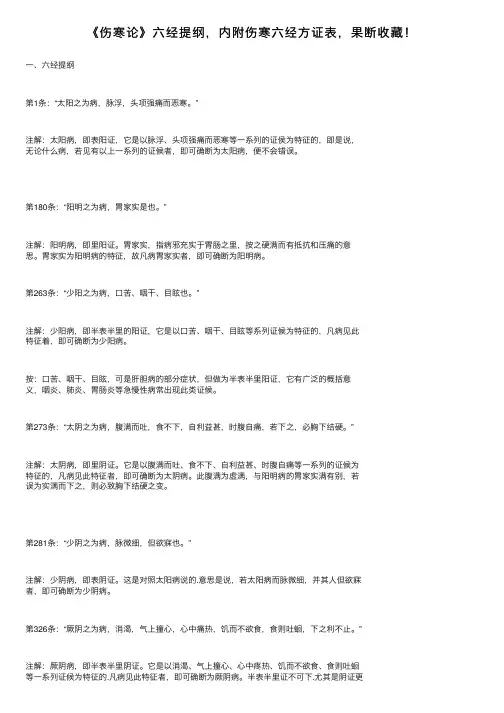

《伤寒论》六经提纲,内附伤寒六经⽅证表,果断收藏!⼀、六经提纲第1条:“太阳之为病,脉浮,头项强痛⽽恶寒。

”注解:太阳病,即表阳证,它是以脉浮、头项强痛⽽恶寒等⼀系列的证侯为特征的,即是说,⽆论什么病,若见有以上⼀系列的证候者,即可确断为太阳病,便不会错误。

第180条:“阳明之为病,胃家实是也。

”注解:阳明病,即⾥阳证。

胃家实,指病邪充实于胃肠之⾥,按之硬满⽽有抵抗和压痛的意思。

胃家实为阳明病的特征,故凡病胃家实者,即可确断为阳明病。

第263条:“少阳之为病,⼝苦、咽⼲、⽬眩也。

”注解:少阳病,即半表半⾥的阳证,它是以⼝苦、咽⼲、⽬眩等系列证候为特征的,凡病见此特征着,即可确断为少阳病。

按:⼝苦、咽⼲、⽬眩,可是肝胆病的部分症状,但做为半表半⾥阳证,它有⼴泛的概括意义,咽炎、肺炎、胃肠炎等急慢性病常出现此类证候。

第273条:“太阴之为病,腹满⽽吐,⾷不下,⾃利益甚,时腹⾃痛,若下之,必胸下结硬。

”注解:太阴病,即⾥阴证。

它是以腹满⽽吐、⾷不下、⾃利益甚、时腹⾃痛等⼀系列的证候为特征的,凡病见此特征者,即可确断为太阴病。

此腹满为虚满,与阳明病的胃家实满有别,若误为实满⽽下之,则必致胸下结硬之变。

第281条:“少阴之为病,脉微细,但欲寐也。

”注解:少阴病,即表阴证。

这是对照太阳病说的.意思是说,若太阳病⽽脉微细,并其⼈但欲寐者,即可确断为少阴病。

第326条:“厥阴之为病,消渴,⽓上撞⼼,⼼中痛热,饥⽽不欲⾷,⾷则吐蛔,下之利不⽌。

”注解:厥阴病,即半表半⾥阴证。

它是以消渴、⽓上撞⼼、⼼中疼热、饥⽽不欲⾷、⾷则吐蛔等⼀系列证候为特征的.凡病见此特征者,即可确断为厥阴病。

半表半⾥证不可下.尤其是阴证更不可下,若不慎⽽误下之,则必致下利不⽌之祸。

以上注解,只就原⽂略明其⼤意,如参照分论各章仔细研读,⾃可明了。

表⾥相传和阴阳转变在疾病发展过程中,病常⾃表传⼊于⾥、或半表半⾥,或⾃半表半⾥传⼊于⾥.或⾃表传⼊于半表半⾥⽽再传⼊于⾥。

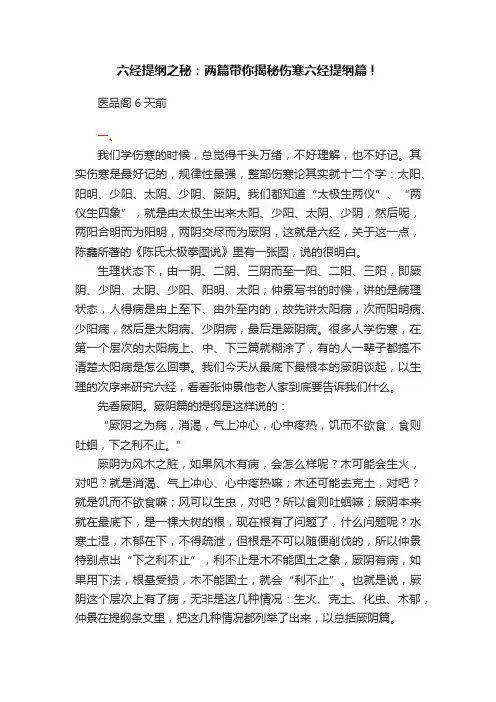

六经提纲之秘:两篇带你揭秘伤寒六经提纲篇!医品阁 6天前一、我们学伤寒的时候,总觉得千头万绪,不好理解,也不好记。

其实伤寒是最好记的,规律性最强,整部伤寒论其实就十二个字:太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴。

我们都知道“太极生两仪”、“两仪生四象”,就是由太极生出来太阳、少阳、太阴、少阴,然后呢,两阳合明而为阳明,两阴交尽而为厥阴,这就是六经,关于这一点,陈鑫所著的《陈氏太极拳图说》里有一张图,说的很明白。

生理状态下,由一阴、二阴、三阴而至一阳、二阳、三阳,即厥阴、少阴、太阴、少阳、阳明、太阳;仲景写书的时候,讲的是病理状态,人得病是由上至下、由外至内的,故先讲太阳病,次而阳明病、少阳病,然后是太阴病、少阴病,最后是厥阴病。

很多人学伤寒,在第一个层次的太阳病上、中、下三篇就糊涂了,有的人一辈子都搞不清楚太阳病是怎么回事。

我们今天从最底下最根本的厥阴谈起,以生理的次序来研究六经,看看张仲景他老人家到底要告诉我们什么。

先看厥阴。

厥阴篇的提纲是这样说的:“厥阴之为病,消渴,气上冲心,心中疼热,饥而不欲食,食则吐蛔,下之利不止。

”厥阴为风木之脏,如果风木有病,会怎么样呢?木可能会生火,对吧?就是消渴、气上冲心、心中疼热嘛;木还可能去克土,对吧?就是饥而不欲食嘛;风可以生虫,对吧?所以食则吐蛔嘛;厥阴本来就在最底下,是一棵大树的根,现在根有了问题了,什么问题呢?水寒土湿,木郁在下,不得疏泄,但根是不可以随便削伐的,所以仲景特别点出“下之利不止”,利不止是木不能固土之象,厥阴有病,如果用下法,根基受损,木不能固土,就会“利不止”。

也就是说,厥阴这个层次上有了病,无非是这几种情况:生火、克土、化虫、木郁,仲景在提纲条文里,把这几种情况都列举了出来,以总括厥阴篇。

少阴篇提纲,条文是这样说的:“少阴之为病,脉微细,但欲寐。

”少阴,我们知道是水火二脏,心为离火,肾为坎水,坎中之阳上济心火,离中之阴下滋肾水,是为水火既济。

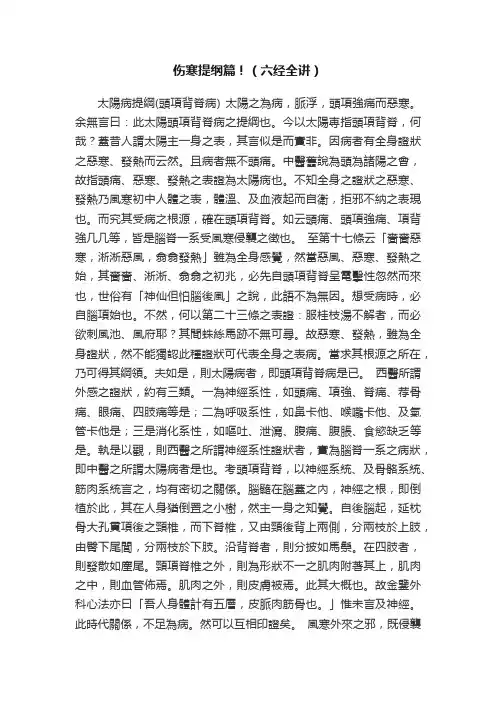

伤寒提纲篇!(六经全讲)太陽病提綱(頭項背脊病) 太陽之為病,脈浮,頭項強痛而惡寒。

余無言曰:此太陽頭項背脊病之提綱也。

今以太陽專指頭項背脊,何哉?蓋昔人謂太陽主一身之表,其言似是而實非。

因病者有全身證狀之惡寒、發熱而云然。

且病者無不頭痛。

中醫舊說為頭為諸陽之會,故指頭痛、惡寒、發熱之表證為太陽病也。

不知全身之證狀之惡寒、發熱乃風寒初中人體之表,體溫、及血液起而自衛,拒邪不納之表現也。

而究其受病之根源,確在頭項背脊。

如云頭痛、頭項強痛、項背強几几等,皆是腦脊一系受風寒侵襲之徵也。

至第十七條云「嗇嗇惡寒,淅淅惡風,翕翕發熱」雖為全身感覺,然當惡風、惡寒、發熱之始,其嗇嗇、淅淅、翕翕之初兆,必先自頭項背脊呈電擊性忽然而來也,世俗有「神仙但怕腦後風」之說,此語不為無因。

想受病時,必自腦項始也。

不然,何以第二十三條之表證:服桂枝湯不解者,而必欲刺風池、風府耶?其間蛛絲馬跡不無可尋。

故惡寒、發熱,雖為全身證狀,然不能獨認此種證狀可代表全身之表病。

當求其根源之所在,乃可得其綱領。

夫如是,則太陽病者,即頭項背脊病是已。

西醫所謂外感之證狀,約有三類。

一為神經系性,如頭痛、項強、脊痛、荐骨痛、眼痛、四肢痛等是;二為呼吸系性,如鼻卡他、喉嚨卡他、及氣管卡他是;三是消化系性,如嘔吐、泄瀉、腹痛、腹脹、食慾缺乏等是。

執是以觀,則西醫之所謂神經系性證狀者,實為腦脊一系之病狀,即中醫之所謂太陽病者是也。

考頭項背脊,以神經系統、及骨骼系統、筋肉系統言之,均有密切之關係。

腦髓在腦蓋之內,神經之根,即倒植於此,其在人身猶倒置之小樹,然主一身之知覺。

自後腦起,延枕骨大孔貫項後之頸椎,而下脊椎,又由頸後背上兩側,分兩枝於上肢,由臀下尾閭,分兩枝於下肢。

沿背脊者,則分披如馬鬃。

在四肢者,則發散如麈尾。

頸項脊椎之外,則為形狀不一之肌肉附著其上,肌肉之中,則血管佈焉。

肌肉之外,則皮膚被焉。

此其大概也。

故金鑒外科心法亦曰「吾人身體計有五層,皮脈肉筋骨也。

《伤寒论》六经提纲、诊断标准、问诊技巧本文节选《经方学科》一、《伤寒论》六经提纲一:“太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。

”(1)二:“阳明之为病,胃家实是也”。

(185)三:“少阳之为病,口苦,咽干,目眩也。

”(264)四:“太阴之为病,腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛。

若下之,必胸下结硬。

”(273)五:“少阴之为病,脉微细,但欲寐也。

”(281)六:“厥阴之为病,消渴,气上撞心,心中痛热,饥而不欲食,食则吐蛔,下之利不止。

”(326)二、伤寒六经诊断标准1、从太阳证诊断标准(1)恶寒或恶风发热;(2)头或头项僵痛,身痛关节痛;(3)身痒、颜面浮肿,脉浮。

2、从阳明证诊断标准(1)发热而不恶寒;(2)便干;(3)口干渴;(4)脉滑或数有力。

3,从少阳证诊断标准(1)口苦、咽干、目眩;(2)往来寒热,胸胁苦满,默默不欲饮食,心烦喜呕;(3)诸孔窍疾患,如:眼、耳、鼻、头、咽;(4)脉弦。

4、从太阴证诊断标准(1)大便偏稀;(2)胃脘胀满或腹痛;(3)畏寒喜热、食不下,呕吐;(4)脉沉弱。

5、从少阴证诊断标准或问诊内容寒化证:(1)脉微细,但欲寐;(2)怕冷、四肢厥逆;(3)周身关节疼痛。

热化证:(1)心烦失眠;(2)口干渴;(3)舌红无苔;(4)脉沉细数。

6、从厥阴证诊断标准(1)消渴;(2)气上冲心;(3)心中痛热;(4)饥饿但不想吃;(5)三阳之一与太阴合病,寒热错杂。

三、伤寒六经问诊顺序与技巧在问时,要做到如下几点,这几点是针对六经的证问的,病人自述后,我一般都是从太阳证逐一地往下问。

但又不可过分机械的从太阳来问,第一,从太阳证开始问(1)头痛不痛;(2)脖子痛不痛;(3)腰痛不痛;(4)恶不恶寒。

第二,从阳明证开始问(1)吃的怎么样;(2)大便怎么样;(3)是一天几次,还是几天一次。

第三,从少阳证开始问(1)口苦不苦;(2)咽干不干;(3)耳呜不呜;(4)目昡不眩。

第四,从太阴证开始问(1)有没有想吐的意思;(2)有没有下泻的感觉;(3)有没有腹痛表现;(4)有没有饥又吃不下现象。

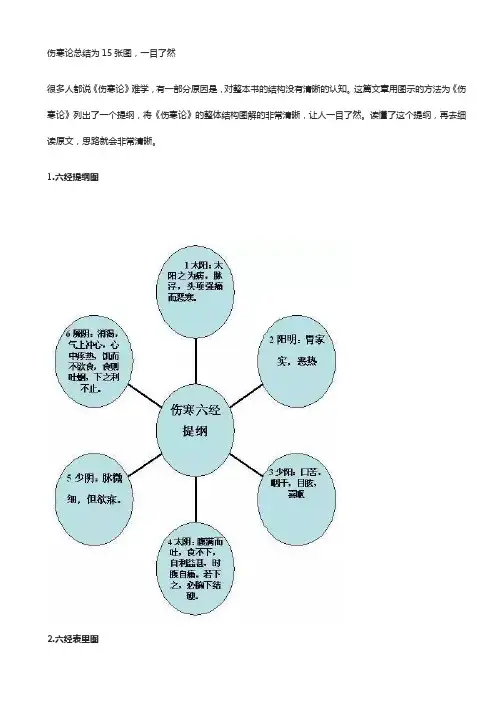

伤寒论总结为15张图,一目了然很多人都说《伤寒论》难学,有一部分原因是,对整本书的结构没有清晰的认知。

这篇文章用图示的方法为《伤寒论》列出了一个提纲,将《伤寒论》的整体结构图解的非常清晰,让人一目了然。

读懂了这个提纲,再去细读原文,思路就会非常清晰。

1.六经提纲图2.六经表里图3.六经传变图4.六经论治图太阳表病图1太阳表病图2太阳病图太阳经病图阳明实证图阳明虚症图少阳经病图少阳经病图太阴经病图少阴经病图厥阴经病图太阳病提纲:脉浮、头项强痛、恶寒发热、呕逆。

发热恶风寒、头身痛腰痛骨节疼痛、无汗而喘逆,脉浮紧。

、发热恶寒或恶风、头痛项强、有汗、鼻鸣干呕,脉浮弱。

阳明病提纲:胃家实。

热、烦、实、胃中干、大便难。

身热恶热,或潮热或时烘热汗出,头汗、掌心热,手足心出汗,热盛伤津而懊恼、心烦,失眠,或烦躁谵语;或热伤营血而瘀,甚则血热妄行,如吐血、衄血、大小便血等。

里热上涌作喘或胸中窒塞或头晕目眩,或阳明热结,嗓子发痒顽咳,面红、眼赤、耳鸣。

食欲旺盛,或能食易饥而泛酸,或气机阻滞不能食,口干口苦,燥渴引饮喜冷。

腹胀痛不通、拒按,大便秘结数日不解,或干硬难解,或排便不净肛门灼热,或里热下利而舌红苔黄腻,尿频数色黄赤,或尿短不利色黄赤,或尿道灼热痛感,妇人经水色红质稠,带下色黄,皮肤斑丘疹高突色鲜红,或局部红肿热痛。

舌质红、或红绛、苔黄腻或黄燥,口唇干红,脉象浮洪或沉实,滑数有力。

少阳病提纲口苦,咽干,目眩。

头晕目眩,项强头痛,往来寒热,热时汗出,心烦胸闷气短,心悸,睡眠不实。

口苦咽干,默默不欲饮食,呕恶,耳鸣耳聋,目赤,鼻子发干,鼻孔生疮。

胃痛胸胁胀满,不欲饮食,腹痛下利。

舌质红,舌苔薄白。

脉弦或弦细,偏数不虚。

太阴病提纲:病在里,胸下结坚,呕吐,食不下,腹满自利,时腹自痛,下之益甚,抑郁寡欢,身重疼难以转侧如痹状,无热或微热,恶风寒汗出,清涕善嚏,风水溢饮,脉沉弱而迟,善嚏,流清涕。

头晕头痛,吃饭后犯困,想睡觉。

真正的伤寒六经提纲学伤寒,最终的目的是懂辨证,能用伤寒治病,这是我们学伤寒的最根本目的,像之前两期的内容中,我就说到了,伤寒最重要的是“抓主症”……主症中,又以六经提纲为重中之重,但是伤寒中的六经提纲,过于简略,使得很多人不得其门而入,实际上原因有两个:一是提纲不够全面,二是没理解提纲的核心思维所以,以下内容,先收藏起来,再把它背熟吧:太阳病提纲:脉浮、头项强痛、恶寒发热、呕逆发热恶风寒、头身痛腰痛骨节疼痛、无汗而喘逆,脉浮紧发热恶寒或恶风、头痛项强、有汗、鼻鸣干呕,脉浮弱阳明病提纲:胃家实。

热、烦、实、胃中干、大便难。

身热恶热,或潮热或时烘热汗出,头汗、掌心热,手足心出汗,热盛伤津而懊恼、心烦,失眠,或烦躁谵语;或热伤营血而瘀,甚则血热妄行,如吐血、衄血、大小便血等。

里热上涌作喘或胸中窒塞或头晕目眩,或阳明热结,嗓子发痒顽咳,面红、眼赤、耳鸣食欲旺盛,或能食易饥而泛酸,或气机阻滞不能食,口干口苦,燥渴引饮喜冷。

腹胀痛不通、拒按大便秘结数日不解,或干硬难解,或排便不净肛门灼热,或里热下利而舌红苔黄腻尿频数色黄赤,或尿短不利色黄赤,或尿道灼热痛感,妇人经水色红质稠,带下色黄,皮肤斑丘疹高突色鲜红,或局部红肿热痛舌质红、或红绛、苔黄腻或黄燥,口唇干红,脉象浮洪或沉实,滑数有力少阳病提纲口苦,咽干,目眩头晕目眩,项强头痛,往来寒热,热时汗出,心烦胸闷气短,心悸,睡眠不实。

口苦咽干,默默不欲饮食,呕恶。

耳鸣耳聋,目赤。

鼻子发干,鼻孔生疮。

胃痛胸胁胀满。

嘿嘿不欲饮食。

腹痛下利。

舌质红,舌苔薄白。

脉弦或弦细,偏数不虚。

太阴病提纲:病在里,胸下结坚,呕吐,食不下,腹满自利,时腹自痛,下之益甚,抑郁寡欢,身重疼难以转侧如痹状,无热或微热,恶风寒汗出,清涕善嚏,风水溢饮,脉沉弱而迟善嚏,流清涕。

头晕头痛,吃饭后犯困,想睡觉。

身体疲惫乏力。

胸下结坚,胸闷短气,心悸心下痞塞胀满、冷痛,噫气,呕恶,胃中凉,食欲不振,口中黏,口不干或口干饮水不多,喜温,腹中凉,腹胀,矢气得舒,肠鸣如走水。

真正的伤寒六经提纲

1.六经提纲图

2.六经表里图

3.六经传变图

4.六经论治图

太阳表病图1

太阳表病图2

太阳表病图2

太阳表病图2

●六经病的提纲证,乃是《伤寒论》全书之纲领。

它把三百九十八条的大法微言,而一线相贯,都交织在六经提纲证上。

因此,它不仅有指导临床辨证的意义,而且又有组织全文起到纲举目张的作用。

学习《伤寒论》先从六经提纲证开始,对它应该有深刻的了解,更要结合临床去体会它的指导意义。

如果我们把六经的提纲证从理论到实践能紧紧掌握手中,则对辨证论治的方法,就有举一反三、迎刃而解的效用。

伤寒论六经提纲第一节:引言伤寒论是中医经典文献之一,由东汉末年医学家张仲景所著。

全书主要讲述了伤寒的病理、临床表现、辨证施治等内容,以六经理论为基础,系统总结了外感热病的治疗要点和方法。

本文将以提纲的方式介绍伤寒论的六经理论,为读者全面了解这一经典文献提供指导。

第二节:风热伤寒1. 病因与发病机制:风热伤寒的病因主要是外感风邪和热邪,入侵人体而引发病症。

病理上表现为风热之邪入里,热毒内扰,导致阴阳失调,气血运行不畅,出现一系列病症。

2. 临床表现:风热伤寒的主要症状包括发热、恶寒、头痛、咳嗽、咽痛等。

通过辨证施治可以根据病症的不同进行针对性的治疗,例如清热解毒、解表散寒等方法。

3. 辨证施治:根据病症的表现,可采用清热解毒的中药方剂,如麻黄汤、清热解毒汤等。

同时结合针灸、艾灸等辅助治疗方法,全面调理患者的身体健康。

第三节:暑湿伤寒1. 病因与发病机制:暑湿伤寒的主要病因是外感暑湿邪气,湿热蕴结于体,导致气血运行不畅,阻滞经络。

进一步发展可导致热毒内盛,严重损伤机体健康。

2. 临床表现:暑湿伤寒的典型表现为高热、身体不适、口苦、舌苔厚腻等。

此外,患者还可能出现恶心、呕吐、大便稀溏等症状。

辨证施治时,可以采用清暑利湿的方法,如舒肝利胆汤等。

3. 辨证施治:中药治疗方面,可选用清热利湿的药物,如栀子豉汤。

此外,还可采用针灸、拔罐等辅助疗法,以加强疗效。

第四节:湿热伤寒1. 病因与发病机制:湿热伤寒的产生主要是湿邪与热邪相结合,入侵人体而引发病症。

湿邪主要表现为润泽过度、停滞不散,热邪则破坏机体阴阳平衡,引发一系列疾病。

2. 临床表现:湿热伤寒的典型症状包括发热、口渴、小便黄赤、大便秘结等。

在治疗方面,可采用清利湿热的中药方剂,如龙胆泻肝汤等。

3. 辨证施治:在针灸治疗方面,可选用疏风清热的穴位,如风池、阳陵泉等。

此外,刮痧、艾灸等疗法也可以起到辅助治疗的效果。

第五节:寒湿伤寒1. 病因与发病机制:寒湿伤寒的病因主要是外感寒邪和湿邪,入侵人体而形成病症。

六经提纲诀!(真正的六经辨证提纲)一、太阳纲:太阳病,是个表证,它的基本病机是风寒束表。

太阳病的特定脉象:浮脉。

再细分,可以分为太阳伤寒的浮紧脉、太阳中风的浮缓脉两类。

并且,单一的太阳病,脉象应该不见虚象。

太阳病没有特定的舌象,也就是说,还是正常舌象“淡红舌、薄白苔”。

原因应该是太阳病得病时间短,病位在表浅的肌肤腠理,尚未影响到舌色、舌苔。

见到这样的舌、脉,我们可以按表证常见症状来问诊。

有无恶风寒,有无发热,有汗无汗。

并了解恶寒发热的规律。

有无头脑颈项疼痛,有无肢体疼痛。

有无鼻塞流涕。

有流涕的,还需了解涕的稀薄、稠厚,与颜色,以区别寒热多寡。

有无咳喘,有无吐痰。

有痰时,需要了解痰的稀薄、稠厚,与颜色。

饮食情况、二便情况再结合望诊观察病人的精神状态(单一太阳病,病人应该不会呈现明显的虚弱之象)。

假如病人饮食、二便无明显异常,精神状态也不显得虚弱,我们就可以根据“脉浮、头项强痛、恶寒发热”判断为表证中的阳性的太阳病,再根据脉紧与脉缓、有汗与无汗来细分为伤寒证或者中风证。

也许有人会心想:病哪有这么简单的让你来判断。

首先我们不能否认单一太阳病出现的概率。

其次,所谓知常达变。

明白了单一的太阳病,而后才能进一步明白与其合并系属的更为复杂的病情。

单一太阳病的基础方,是太阳伤寒的麻黄汤,和太阳中风的桂枝汤。

太阳病,它的病机是体表被风寒所束,用药上以辛温发散为主,治疗法则上采用汗法。

汗法祛除体表风寒,势必要耗损机体津液,因此还要佐以甘滋养津液的药来帮助机体恢复正气。

附:太阳纲脉浮、头项强痛、恶寒发热、呕逆——风寒束表发热恶风寒、头身痛腰痛骨节疼痛、无汗而喘逆,脉浮紧发热恶寒或恶风、头痛项强、有汗、鼻鸣干呕,脉浮弱二、少阴纲:少阴病,它的基本病机是真阳不足。

少阴病的特定脉象:微细脉(心跳无力)。

少阴病分少阴表证、和少阴本证两大类。

少阴表证的脉象,可以细分为少阴伤寒的微细浮紧脉,少阴中风的微细浮缓脉两类。

少阴本证的脉象,是微细沉弱脉。

《伤寒论》中的“六经”提纲,学中医者必背,建议收藏《伤寒论》是我国中医药史上的瑰宝,也是每位中医人的必读书籍之一。

其原条文中对于六经辩证的概括性提纲,更是我们应该掌握的重点。

现把原文整理照录如下:一、《伤寒论》第1条:“太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。

”以头项强痛而恶寒,脉浮等症候为主要特征的疾病,称为太阳病,也是表阳证。

二、《伤寒论》第179条:“阳明之为病,胃家实也。

”《伤寒论》第182条:“阳明外证云何?答曰:身热汗自出,不恶寒,反恶热也”、以脘腹硬满有抵抗、压痛,或者发热、汗自出、不恶寒怕冷、反恶热等症候为主要特征的疾病,为阳明病,也是里阳证。

三、《伤寒论》第263条:“少阳之为病,口苦、咽干、目眩也。

”以口苦、咽干、目眩等症候为主要特征的疾病为少阳证,也是半表半里证。

四、《伤寒论》第273条:“太阴之为病,腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛,若下之,比胸下结硬。

”以腹部胀满而吐、吃不下东西,自利,时不时的腹痛等症候为主要特征的疾病为太阴病,也是里阴证。

这跟阳明病是一个对立,也是一个相反的。

那阳明病是热结于里,一派这个实热证;那么这个是虚寒在里,一派这个虚寒证。

要牢记的是;“虚寒在里,以下为禁。

”五、《伤寒论》第281条:“少阴之为病,脉微细,但欲寐也”少阴病也是表证(表阴证),这是对照太阳病来说的,一般的表证也类似太阳病,但是脉比较微细,同时喜欢躺着,喜卧,困倦。

六、《伤寒论》第326条:“厥阴之为病,消渴,气上撞心,心中痛热,饥而不欲食,食则吐蛔,下之利不止。

”厥阴病是以消渴、气上冲心,心中疼热、饥而不欲食等症候为主要特征的疾病为厥阴病,也是半表半里证。

关于“食则吐蛔”,现在很少了,古时候卫生条件差,没有蛔虫的人很少。

厥阴病是上虚下寒,如果寒从下往上冲,蛔要受波及则会吐蛔,如果没有蛔,再怎么冲也不会吐蛔。

主要参文献《胡希恕医学全集》。

伤寒论六经提纲伤寒证六经提纲太阳经提纲太阳之为病,脉浮,头项强痛,而恶寒。

太阳病,发热、汗出、恶风、脉缓者,名为中风。

太阳病,或已发热∶或未发热,必恶寒、体痛、呕逆、脉阴阳俱紧者,名曰伤寒。

病有发热恶寒者,发于阳也,无热恶寒者,发于阴也。

发于阳者七日愈,发于阴者六日愈。

以阳数七,阴数六也。

病患身大热,反欲得近衣者,热在皮肤,寒在骨髓也。

身大寒,反不欲近衣者,寒在皮肤,热在骨髓也。

按太阳以寒水主令,外在皮毛,卫护周身,为六经之纲领,故其脉浮。

一被风寒,则皮毛闭塞,此经先病。

其经起两目之内,自头下项,行身之背,挟脊抵腰,由外踝而走小指。

风寒外束,经脉不舒,故头项、腰脊、骨筋疼痛,其脉连于督脉之风府穴,在头后,其窍常开,风寒伤人,皆由风府之穴入,传之太阳。

肝司营血,行于经络;肺司卫气,行于皮毛;而皆统于太阳。

风则伤卫,寒则伤营,营卫感伤,太阳所以病也。

按太阳本病中风,以桂枝汤主之。

伤寒以麻黄汤主之。

风寒两感,以桂枝麻黄各半汤,桂枝二麻黄一汤主之。

中风而内有火郁,以大青龙汤,桂枝二越婢一汤主之。

伤寒而内有水郁,以小青龙汤主之。

表已解而内燥,以白虎汤,白虎加人参汤主之。

表未解而里湿,以五苓散,茯苓甘草汤主之表退而热结血分,以桃核承气汤、抵当汤、丸主之。

太阳经坏病提纲太阳病三日,已发汗,若吐,若下,若温针,仍不解者,此为坏病,桂枝不中与也。

观其脉证,知犯何逆,随证治之。

本发汗,而复下之,此为逆也。

若先发汗,治不为逆。

先本下之,而复汗之为逆。

若先下之,治不为逆。

按太阳病三日经尽,发汗、吐、下、温针诸法仍然不解,此非入阳明之府,即入太阴之脏,是为太阳坏病。

是缘下汗补泄,治法错误而然。

盖阳盛而亡其阴,则入于腑;阴盛而亡其阳,则入于脏。

虽太阳表证未解,然不可作太阳病治。

相其脉证,知其所犯何逆,随证治之可也。

按太阳坏病,入阳明去路∶表寒未解,而内有火郁,以麻黄杏仁甘草石膏汤主之。

表解而内燥,以人参石膏汤主之。

表解而里热,以调胃承气汤主之。

六经辩证呃,各位同学,哎,有一点,麦克风有点声音闷闷的,能够调大一点给我吗?有一点,声音闷闷的,不知道为什么。

呃,好,这样应该可以。

呃,各位同学,我上一堂课哦,我下课的时候呢,易经学会的助理哦淑慧来问我,我才晓得,就是因为我上一堂课我才晓得说,我们这个班不是我庄子班的学生自己揪团来上课吗,怎么会多了一大堆人?就是,那,结果后来好像才有人告诉我说,这是因为易经学会这边他们有用E-Mail放消息,是不是。

所以就,就来得比我预想的人数要多,哦,那淑慧就在问我说“那要让谁排候补,是不是后报名的人排候补?”我说不行这样子啊,因为我这个班啊原来是庄子班的同学的人情班,所以读庄子班原来的同学一定要优先哪,那,那其他人是你们放消息的,就是我不想担当责任啊。

那,可是呢,那淑慧就说那候补排到多少,那这个教室到底能够塞得下多少人,如果后面的同学坐的很不舒服的话是不是要让他们来?那我就跟淑慧讲说,呃,且让我用课程的实力来逼退同学。

所以呢,今天黑板上写的密密麻麻的,其实,说实在话是有想要把同学吓退的意思啦。

那,可是呢,说不定吓退的反而是我庄子班原来同学,对不对?因为庄子班原来的同学一直在那儿听我在聊一些生活琐事,就这样子聊了二十个礼拜,都不晓得中医的重量,对不对?那现在呢,那,我今天并不是要真正的教这些方剂,不是的,今天只是做一个类似导览跟“index”的工作。

就是让你晓得,如果你要学中医,那总是要学所谓的汉朝张仲景的伤寒论这本书里面的六经辨证。

我为什么要非常强调六经辨证呢,这个张仲景的这个六经辨证这一套的辩证法哦,其实是非常古典的。

所谓的,如果用,呃,我们对中医的这个流派来分类的话,就是古代,太古时代的中医呢,就是,那些,太古时代的中医是说我们中医的这些方剂啊,到底是谁创造的,我们是不知道的。

只知道,就是说在我们有历史以来它就一直存在在那里,就是这个是,可能是,就是~两亿年前姆大陆陆成的时候,或者是一万年前亚特兰提斯大陆陆成的时候留下来的东西啊,就是这些东西是没有来源的,就是没有创造者的。

一、六经提纲第1条(《伤寒论》赵开美本序号,以下同):“太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。

”注解:太阳病,即表阳证,它是以脉浮、头项强痛而恶寒等一系列的证侯为特征的,即是说,无论什么病,若见有以上一系列的证候者,即可确断为太阳病,便不会错误。

第180条:“阳明之为病,胃家实是也。

”注解:阳明病,即里阳证。

胃家实,指病邪充实于胃肠之里,按之硬满而有抵抗和压痛的意思。

胃家实为阳明病的特征,故凡病胃家实者,即可确断为阳明病。

第263条:“少阳之为病,口苦、咽干、目眩也。

”注解:少阳病,即半表半里的阳证,它是以口苦、咽干、目眩等系列证候为特征的,凡病见此特征着,即可确断为少阳病。

按:口苦、咽干、目眩,可是肝胆病的部分症状,但做为半表半里阳证,它有广泛的概括意义,咽炎、肺炎、胃肠炎等急慢性病常出现此类证候。

第273条:“太阴之为病,腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛,若下之,必胸下结硬。

”注解:太阴病,即里阴证。

它是以腹满而吐、食不下、自利益甚、时腹自痛等一系列的证候为特征的,凡病见此特征者,即可确断为太阴病。

此腹满为虚满,与阳明病的胃家实满有别,若误为实满而下之,则必致胸下结硬之变。

第281条:“少阴之为病,脉微细,但欲寐也。

”注解:少阴病,即表阴证。

这是对照太阳病说的.意思是说,若太阳病而脉微细,并其人但欲寐者,即可确断为少阴病。

第326条:“厥阴之为病,消渴,气上撞心,心中痛热,饥而不欲食,食则吐蛔,下之利不止。

”注解:厥阴病,即半表半里阴证。

它是以消渴、气上撞心、心中疼热、饥而不欲食、食则吐蛔等一系列证候为特征的.凡病见此特征者,即可确断为厥阴病。

半表半里证不可下.尤其是阴证更不可下,若不慎而误下之,则必致下利不止之祸。

以上注解,只就原文略明其大意,如参照分论各章仔细研读,自可明了。

表里相传和阴阳转变在疾病发展过程中,病常自表传入于里、或半表半里,或自半表半里传入于里.或自表传入于半表半里而再传入于里。

仲景的六经病提纲仲景的六经病提纲正是反映了六经病理性状和病理部位,所以六经提纲也正是六经病的病理界说。

例如,太阳提纲说:“太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒。

”伤寒病理过程是机体对生物病原体的抗御过程。

脉浮为血管扩张浅出、血液充盈,体表组织血液增加。

伴有发热恶寒头痛是表明抗御反应在肌肤经脉组织部位。

病在身体之表,仲景称为表病。

表部位的阴性过程为少阴病。

例如,少阴提纲说:“少阴之为病,脉微细,但欲寐也。

”仲景文例言简意赅,凡说无热恶寒即为阴病,凡说阴病即赅无热恶寒。

少阴脉微细,乃因血量减少,血压下降,血管因而收缩,表现沉微细弱,病机为气虚血少。

体表组织因供血不足而体温低落,脑组织因贫血而出现神志不清的欲寐状态。

少阴病表现了抗御过程中体表组织功能衰弱与体液不足的状况,这正显示了表部位的阴性病理过程。

太阳病与少阴病由于是同一表病位依功能盛衰而分化的阴阳两性过程,所以它们又因功能进退变化而相互转化。

如“太阳病,发汗,逐漏不止,其人恶风小便难,四肢微急难以曲伸者”,这是太阳因汗多亡阳造成向少阴发展的例子。

又如:“少阴病,始得之,反发热,脉沉者”,这是少阴病与太阳之过渡阶段中偏属少阴的例子。

少阴病以体表功能衰退为依据,不应发热,但脉沉已表明经脉之功能衰弱,虽反其常而有微热,但仍不失少阴的内在根据。

从正反两方面看,太阳与少阴是伤寒表病位依据功能盛衰而分化,又依据功能进退而相互转化的阴阳两性病理过程。

阳明病是伤寒胃肠病位的阳性过程。

如阳明提纲说:“阳明之为病,胃家实是也。

”胃家赅言胃肠,“邪气盛则实”。

阳明赅发热,胃肠为躯体的里面。

所以仲景称阳明为里病,亦是与表病相对而言。

提纲中胃家指出病位,实乃邪气盛而正气充实之谓,这正是阳明病的特征。

阳明提纲指出了胃肠病位的阳性抗御过程。

胃肠病位的阴性过程为太阴病。

如太阴提纲说:“太阴之为病,腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自疼。

”又说,“太阴为病,脉弱。

”弱脉是沉细无力之象,乃气虚血亏的状况下而吐利腹疼自是胃肠病位阴性病理过程。