论宋代冗官之成因

- 格式:doc

- 大小:119.50 KB

- 文档页数:9

历史解析:宋代官、职、差遣制度的内容及产生的原因大家读宋代的历史时往往都会有疑惑,那就是他们的官职太乱了,一个官员,基本上都会有好几个官职,而且这些官职之间关系还没有丝毫的联系,更为奇怪的是,官员们从事的工作,往往和他们官职根本就不搭界,如果要是有幸从事的官职和官职重合的话,反而还要专门下诏书委任,而这一切的现象,都是和宋代特有的“官、职、派遣制度”是分不开的,今天,我们就来深度的解析一下这个制度究竟是什么,它形成的原因又是什么。

先简单介绍一下宋朝官职中的官、职、差遣都是什么。

官就只指的是官员的本官阶,职就是指三馆和秘阁中的官职,差遣是指官员的实际职务。

为什么好好的官职在宋朝搞得这么复杂呢?这里面有宋朝自身的原因,也有唐末五代遗留下来的原因。

大家都知道,宋朝的江山赵匡胤夺了后周小皇帝的,过程中是兵不血刃。

所以宋朝初年,在典章制度方面,基本上是继承后周的旧制,不仅保留了原有的政府机构,还留用了原有的官员,这对于对立足未稳的宋朝廷有着稳定政局的作用,但是也有一个弊端,那就是不利于中央集权的加强。

其实远从唐代中叶,开始设置盐铁使等官职一来,本来就侵夺了户部职权,后唐又设三司使侵夺户部和工部的职权更加加重了这一现象。

到了宋朝初年,三省六部及寺监的职权更是大部分都被上述新设置的机构给剥夺了。

这样一来,六部及寺监就没什么事干了。

就只派了少量的品级较低的官员去任职,而大多数官员就被派去担任那些重要的和因朝廷需要而设置的职务,官名就只能作为品级高低及领取相应俸禄的标志,被称为“寄禄官”,也称“本官”,简称“官”。

总而言之就是,本来的六部职能被一些新的机构所替代,所以就没有必要在安置那么多的官员,于是,六部之中实际任职的只有一些低级官员,另外的官员就去新机构任职,但是官名还是以前的官名,和新职能没有任何关系,只是作为待遇高低的凭证了。

咱们先来说一下官品。

北宋前期,沿袭唐制,将官品分为九品,每品分正、从;四品以下,正、从之中又分上、下,共三十阶。

宋朝“三冗”问题浅析作者:刘雨婷季善威来源:《管理观察》2017年第15期摘要:“三冗”问题是指宋初统治者为巩固统治,采取增设官职,扩大军队数量并提高待遇,所造成的“冗兵”“冗官”“冗费”的严重弊政。

本文通过分析“三冗”产生原因和宋朝改革尝试及成败,以期更深刻地把握宋朝政治历史发展规律。

关键词:宋朝“三冗” 王安石变法历史规律思考中图分类号:K244.05 文献标识码:A公元960年,赵匡胤“黄袍加身”即位为宋太祖。

他把唐的覆灭归因于军权、人事权、财权的外移,因此,加强封建主义中央集权成为新生宋朝制定国策的基点,即“杯酒释兵权”,严格控制军权;“重文轻武”,重用旧官僚,广任文人为仕。

不可否认,宋前期的军政集权有效巩固了新生政权。

但随着局势变迁,因循守旧、不思变革,造成军队多而战斗力弱,官吏众而行政效率低,花费多而无甚裨益,“冗兵”“冗官”“冗费”问题导致宋“富而不强”,加速灭亡。

1.“三冗”原因分析1.1“冗兵”“冗兵”问题从宋建国起便初见端倪。

宋建都开封,面对辽、夏、金的威胁,无历代都城长安、洛阳天然防线的优势,可以说宋立国而无国防。

其次,宋太宗数次亲征失败,使得宋进不能攻、退不能守,无法裁兵、不能复员,也不敢再战。

因此,宋的国防战略是防御性而非进攻性的,只能采用人海战术弥补地理缺陷——前线长期保留大量军队,后方大设禁军、厢军。

宋长期实行“募兵制”——士兵募到军中直养到六十岁。

实际上,一般士兵只有二十到三十岁可用,剩余三十年战斗力几乎丧失,而在军中十年又无仗可打,精神倦怠。

此外,为防主帅拥兵造反的“兵无常帅,帅无常兵”制进一步削弱了军队的凝聚力和战斗力,这样有名无实的军队只有再招青壮年,以“多数量”替代“高质量”。

在地方动乱时,中央大量征流民入伍,时时加优以防叛乱。

以致庆历年间士兵达一百二十五万之巨。

1.2“冗官”历史遗留是宋官员泛滥成灾的原因之一。

宋朝政权由“陈桥兵变”自上而下取得,为防止唐朝朋党之争重演,宋增设官职、广任官僚,以达分权制衡、巩固皇权的目的。

论宋代冗官之成因2014-03-04 15:08:56?《华中理工大学学报:社科版》?刘立夫冗官在历朝中以宋代为最。

宋代包拯说:"设官浸多,未有如本朝繁冗甚也。

"[1]冗官是贯穿宋朝始终的"三冗"之一,成为宋朝长期积贫积弱的因素,并深刻地影响着宋代的政治生活。

"方今之患,在乎官冗",[2]宋代有识之士曾反复发出过改变冗官之弊的呼吁,而宋代诸帝亦大多涉及过裁减冗官即"省官"问题,但终宋一代,这一问题不仅没有得到最终解决,反而越裁越滥,愈省愈繁。

因此,研究宋代这一复杂的历史现象,特别是冗官的成因,对于把握宋代政治之特征,具有重要意义。

一冗官问题在宋朝立国之初就出现了。

宋初对后周的政治体制和五代十国各个割据政权的设官分职多所因袭,造成了官吏队伍的庞大和紊乱。

宋太祖从稳定政局出发,曾于开宝三年(970年)下诏,"与其冗员而重费,不若省官以益俸",要求各地"以户口为率,差减其员",即按各州县户口人数多寡以确定官吏数额。

[3]次年,宋太祖责令各地停止吸收多余官员,并裁省繁杂的役吏,史称"开宝省官"。

不过,宋初的冗官问题是统一战争过程的遗留问题,与五代十国混乱的官制不无关系;通过宋太祖的努力,基本上得到扼制。

赵翼说:"宋开国时,设官分职,尚有定数",[4]指的是这一情况。

但这种状况并没有维持多久。

在宋太祖、太宗克服唐末、五代弊政而建立新的政治体制过程中出现了新的冗官现象。

宋太祖末年,官员数目不过三、五千人,到宋太宗时便急增到八、九千人,导致了"京僚过于胥徒,朝臣多于州县"[5]的局面。

北宋中期,冗官问题严重起来。

据包拯在仁宗皇佑年间(1049~1054)所奏:景德、祥符年间,文武官总数为九千七百八十五员,"今内外官属总一万七千三百余员,其未授差遣京官使臣及守选人万在数内,较之先朝,才四十余年,已愈一倍多矣"。

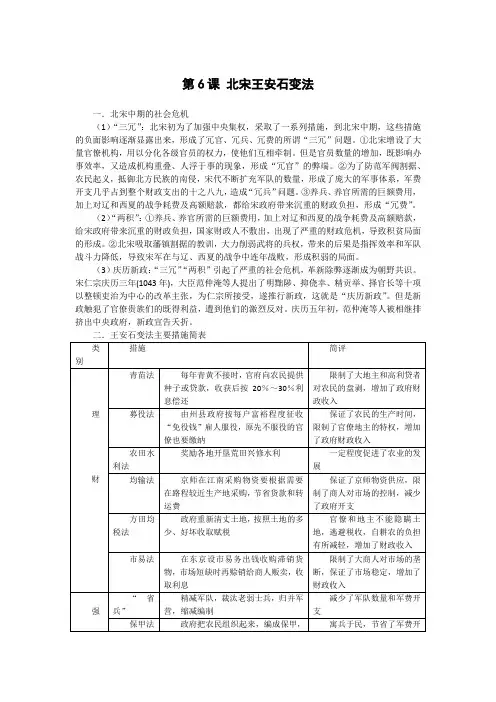

第6课北宋王安石变法一.北宋中期的社会危机(1)“三冗”:北宋初为了加强中央集权,采取了一系列措施,到北宋中期,这些措施的负面影响逐渐显露出来,形成了冗官、冗兵、冗费的所谓“三冗”问题。

①北宋增设了大量官僚机构,用以分化各级官员的权力,使他们互相牵制。

但是官员数量的增加,既影响办事效率,又造成机构重叠、人浮于事的现象,形成“冗官”的弊端。

②为了防范军阀割据、农民起义,抵御北方民族的南侵,宋代不断扩充军队的数量,形成了庞大的军事体系,军费开支几乎占到整个财政支出的十之八九,造成“冗兵”问题。

③养兵、养官所需的巨额费用,加上对辽和西夏的战争耗费及高额赔款,都给宋政府带来沉重的财政负担,形成“冗费”。

(2)“两积”:①养兵、养官所需的巨额费用,加上对辽和西夏的战争耗费及高额赔款,给宋政府带来沉重的财政负担,国家财政人不敷出,出现了严重的财政危机,导致积贫局面的形成。

②北宋吸取藩镇割据的教训,大力削弱武将的兵权,带来的后果是指挥效率和军队战斗力降低,导致宋军在与辽、西夏的战争中连年战败,形成积弱的局面。

(3)庆历新政:“三冗”“两积”引起了严重的社会危机,革新除弊逐渐成为朝野共识。

宋仁宗庆历三年(1043年),大臣范仲淹等人提出了明黜陟、抑侥幸、精贡举、择官长等十项以整顿吏治为中心的改革主张,为仁宗所接受,遂推行新政,这就是“庆历新政”。

但是新政触犯了官僚贵族们的既得利益,遭到他们的激烈反对。

庆历五年初,范仲淹等人被相继排挤出中央政府,新政宣告夭折。

三.王安石变法的评价(1)收效:①王安石特别注意发展农业生产,他推行的理财新法在抑制兼并、保障农业生产、增加政府收入等方面都取得了一定的成效。

其中,农田水利法颁行后,原来废弃的一些水利工程得以修复,还新建了不少水利设施,许多荒地辟成良田。

青苗法和市易法都以政府借贷的方式收取一定利息,免役法使民户以钱代役,这就增加了国家财政收入。

②王安石在军事方面的改革,节省了军费开支,改变了宋军原有的编制,使宋军的战斗力有了一定的提高。

3宋末的冗官和腐败◆陆旨史海钩沉宋朝是中国历史上冗官最多的朝代。

国土不如唐朝广,官员数却是唐朝的5倍。

冗官往往比正官多出一倍以上。

冗官就是不作事的多余的官。

官怎么会变成多余的呢?原因很简单:若一人作了官,其子孙乃至亲戚族属,以及家里的佣人,都可以补官、晋官,这叫做荫封。

皇亲国戚、达官贵人,一家少者可荫封五至七人,多者可达一二十人。

二品以上还可荫及门客、医生。

就连最低的七品知县也可荫及子孙一人。

除了荫封滥行,又有科举滥行。

宋朝官员的取录数是唐代的20倍。

为什么大家都往官群里钻?因为在封建社会里,当官是无本生利或一本万利的:用有俸钱,穿有绫绢,坐有轿子,行有随员,冷有炭火,热有伏歇,退休时还照拿干薪……宋朝的官员泛滥成灾,人浮于事,饱食终日,导致昏庸腐败。

除范仲淹、欧阳修、王安石、包拯等为数不多的清官外,从皇帝到里正(乡长),大都是贪赃枉法、鱼肉人民的贪官污吏。

宋徽宗赵佶,不懂得国家大事,专爱吃喝玩乐。

他大兴土木,建堂修宫,如造“万岁山”,役使工匠千余,费时10余年,采集四方怪竹奇石,工程宏大奢丽。

宰相蔡京过生日,广收下属的丰盛寿礼,号称“生辰纲”。

南宋朝廷大造宫殿园池之风愈演愈烈,仅御苑就多至40余所,装饰豪华,统治者游宴其间,寻欢作乐。

由于冗官泛滥,刮尽民脂民膏,造成国家财政危机日重,苛捐杂税骤增。

从北宋中期始,政府收入就不够支出。

到了南宋,杂税名目多到连当官的自己也弄不清,只能由胥吏去胡闹。

胥吏勾结富户,富户行贿后把赋税负担再转嫁于贫苦小户。

大官田日增而差役不及,小民田日减而差役不止。

全国70%的土地,都被霸占在皇室、贵族、官僚和地主手里。

官逼民反。

沉重的负担,使得人民无以为生,招致铤而走险,盗贼一年多于一年,一伙强于一伙,北宋发生兵变与农民起义一百多次。

如四川的王小波、李顺起义攻下成都,建立政权,国号“大蜀”。

浙江的方腊起义,队伍扩大到近百万人,震撼了东南半壁。

山东梁山宋江起义,横行河朔、京东,转战鲁南苏北,屡次以少胜多,打败官军。

冗官、冗兵、冗费的畸形宋朝是如何形成的钱从何处来?一是社会经济的发展,另一个就是向富翁收税,向老百姓收税。

宋太宗说:“富室连我阡陌,为国守财尔。

”国家征税有了钱再去养冗官、冗兵,往复循环,没完没了。

至此,宋朝“积贫积弱”的现象不呼而出。

专制在前,不畸形也难。

宋朝,是个畸形王朝,也是个很有深味的王朝,无论赞者还是骂家都不算少。

记得汪盛铎先生在《两京梦华》一书中称宋朝是个“令人困惑的朝代”。

何处令人困惑呢?实际上与那些人颂人骂之处大有关系。

比如,颂者曰:宋的物质文明和精神文明在封建时代是空前绝后的,是封建时代的巅峰;唾弃的人则说,历史上没有比宋朝更窝囊的了,与别人打仗胜不了几次,最后都是以割地赔款画句号。

都传言汤因比说愿意生活在中国宋朝,请问汤因比在哪部著作里讲过这样的话?学术上多元是好事,益处远胜于舆论一律。

不论赞还是骂,都有利无害。

别的不说,在两宋统治的几百年里,仅没有大的文字狱这一项宋朝就很可爱。

据说在皇宫的一个秘殿里面,太祖皇帝有三条遗训刻在碑上,其中一条就是不得杀害士大夫,上书言事者无罪。

在封建时代,这一条太了不起了。

有人说宋朝是知识分子最幸福的朝代,这一点是起了绝对作用的。

假如写几句诗作一篇文章,就要遭受“阴谋造反”或是对朝廷“大不敬”的指责,谁会舍命侍弄诗词研究学问?中国古代四大发明的三项发明始于宋代,宽松的政治环境和充裕的物质生活不可小觑。

再看看张择端的《清明上河图》,汴京的生气扑面而来,感到宋朝的汴京比现在一些城市还发达,只是没有汽车、霓虹灯之类。

史家说,北宋时期汴梁的人口已超过百万,堪称世界之最。

此言不虚。

陈寅恪先生对宋朝的评价很高:“华夏民族之文化,历数千载之演进,而造极于赵宋之世。

”但是,物质和精神的富庶并不能真正说明一切,有个金钱朝哪个方向流动的问题。

直白说,各项开支的比例如何,富裕了的是哪些人,贫困者又是哪些人?这些都是必答题,不可忽略。

再仔细一点,所谓富,富到什么程度;贫,又贫到何种地步?社会上是饫肥餍甘之人多,还是吃糠咽菜的人多?这些根本不是“富庶”二字可以回答的。

宋朝的政治体制及其造成的冗官现象宋朝,一个在史书上颇有争议、毁誉参半的的王朝。

这一王朝延续和发展了唐朝辉煌的文明,以“四大发明”为代表的科学技术取得重大突破,瓷器、戏剧等文化艺术蓬勃发展,通过丝绸之路对外发展海外贸易、与亚非各国开展经济文化交流又展示了这个王朝的高度包容性和开放性。

而经济和文化繁荣的另一面,是宋朝政治的平庸和腐朽。

在与少数民族政权交锋的过程中,宋朝屡战屡败,屡屡对外妥协,展现出惊人的软弱无能;在国内,广大市井百姓尤其是农民被迫要为宋政权对外战争的失败赔款以及为上层阶级的享乐无为埋单,农民起义此起彼伏。

是什么造成宋朝的政治危机呢?这还要从宋朝的政治体制及其造成的冗官现象出发。

冗官问题的严重与宋朝的政治体系有密切关系1、鉴于唐朝节度使问题严重而做出的过度改革安史之乱后的唐朝后期,节度使权力恶性膨胀,独揽军政大权,形成了藩镇林立包围中央的局面,也造成了唐灭亡后五代十国政权频繁更迭的现象。

在这一期间竟然涌现出六十多位皇帝,然而国祚短命难以维系,政局如此动荡,造成“兵革不息,苍生涂地”的疮痍景象。

宋朝开国皇帝赵匡胤在将士们的推举下在陈桥发动政变,取代后周成为皇帝,然而这样得来的国家神器并不牢固,同时他又深谙唐朝因为中央贫弱、地方独大而天下分崩离析的教训,因此他通过“收精兵、削实权、制钱谷”的改革措施解决这一历史遗留顽疾。

在军权上,他在中央建立起枢密院掌握统兵权,但是无“握兵之重”而是在枢密院之外建立起殿前司、侍卫亲军马军司、侍卫亲军步军司,这三个机构统称为“三衙”并各设正副都督;在地方官职上,中央委派文人出任州郡长官管理政事,也就是“知州”,同时又设立“通判”对其监督;为了分割知州财政权又设立转运使,主管地方财政税收,后来成为最高行政官员;此外,就连知州的司法权也被提点刑狱司主管。

就这样,地方知州的权力被层层分割乃至呈现出被架空的局面。

虽然建立起了相互牵制和分散事权的地方官僚体系,却使得地方官员数量空前增加,这就是典型的“冗官”现象。

北宋中期“三冗两积”局面是如何形成的?有宋一代的一大特点,就是变法的思想几乎贯彻始终,究其原因,最主要的,就是始终未能解决两大问题,即所谓三冗两积。

三冗:即冗官冗兵冗费。

有宋一代,为避免重蹈唐代灭亡的复辙,在官和兵两方面都进行了精心的收权和分权的工作。

在官吏制度上,为防止出现朋党之争的重演,在官衙设置上强调使各机构互相不通气,互相制约,在中央政府中,分割了宰相的权力,宰相只负责中书省(所谓‘中书主民’),另设枢密使(枢密院长官)主管兵权(只有奉旨发兵的权力,无权实际统率军队),而主财的三司也不需要向宰相负责,而是直接向皇帝负责。

宰相之下还有实为副宰相的‘参知政事’,进一步对相权形成制约,在地方官的任命上,任命必须出于朝廷为其一,多用文官为其二,几乎重要的州府都有皇帝直接派出可以直接向皇帝奏事的通判为其三,使地方官的任何离心行为都需要冒比唐代大得多的风险。

而且,官,职分离,有官不一定有权,官职在多数情况下只代表俸禄的多少,而权力往往以临时任命的方式授予必须的官吏。

最后,地方财政由中央直接派遣的转运使主管,从人,财两方面遏制了地方的尾大不掉,同时也必然造成了大量的冗员,同时,由于三年一升迁制度的普遍实行,使‘但求无过,不求有功’的冗员数量无限扩大,这一切,造成三冗之首。

自‘杯酒释兵权’以来,有宋一代对兵权的集中十分重视(同样也是吸取唐代的经验)不仅禁军受皇帝直接指挥,精兵往往收归中央,在地方上,也多以文官制约武官,所有涉及兵权的官员,轮换频繁,使‘兵不识将,将不识兵’,训练松懈,战斗力低下,不凑巧的是,夏辽等国则在同一时期相当强大,为解决此问题,宋所采取的政策是增兵,但实际战斗力却没有什么提高,于是再战败,于是再增兵,形成恶性循环。

宋代初期采取的是募兵制,即百姓出钱,政府招兵(这实际上是当时条件下为提高战斗力,使军队职业化,训练系统化的一个必然,可惜的是,在不合理的兵制下,这些兵往往全无战斗力而成为地痞流氓逍遥自在所在),以后因太大的经济负担,不得已又部分采取了征兵制,使百姓在交过钱后仍需当兵,从而激化了矛盾,并带来一系列的社会问题)。

第6课北宋王安石变法[目标导航] 1.归纳王安石变法的主要内容,评价其历史作用。

(重点) 2.王安石变法的失败原因及教训。

(难点)一、历史背景1.“三冗”问题(1)原因:加强中央集权措施的负面影响逐渐显露出来,形成了冗官、冗兵、冗费的“三冗”问题。

(2)表现①冗官:北宋增设大量官僚机构,用以分化各级官员的权力,结果造成官员数量的大大增加,形成“冗官”的局面。

②冗兵:为了防范军阀割据、农民起义,抵御北方民族的南侵,宋代不断扩充军队的数量,形成了庞大的军事体系,造成“冗兵”问题。

③冗费:养兵、养官所需的巨额费用,加上对辽和西夏的战争耗费及高额赔款,形成“冗费”。

2.“积贫积弱”局面(1)国家财政入不敷出,国库空虚,出现了严重的财政危机,导致积贫局面的形成。

(2)北宋大力削弱武将的兵权,将领无权调动军队,导致指挥效率和军队战斗力降低,形成积弱局面。

3.庆历新政:1043年,大臣范仲淹等人提出了以整顿吏治为中心的改革主张,但是新政遭到官僚贵族们的激烈反对而宣告夭折。

4.个人因素:王安石为人刚正,意志坚强,以“天变不足畏,人言不足恤,祖宗之法不足守”的“三不足”精神推行新法。

思维点拨庆历新政昙花一现的原因及其影响(1)原因:①新政触犯了大地主、大官僚的利益,引起他们的强烈反对和诽谤,这是失败的主要原因。

②最高统治者对改革者的怀疑,废止新法。

③改革措施太猛,规模太大,有些脱离实际。

④改革没有做必要的充分的思想动员,配套措施不到位。

⑤改革没有使农民得到更多的实惠。

(2)影响:揭开了北宋变法改革的序幕,并为王安石变法提供了借鉴。

二、主要内容1.富国之法:理财措施(1)方针:“理财为方今先急”,而“理财以农事为先”。

(2)措施①青苗法:由政府拿出一定数量的钱或粮食作本,在夏秋两收前以低息贷借给农民,帮助他们渡过难关。

到夏秋两季收成之后,农民再按20%到30%的利息率归还钱粮。

根据每家每户的贫富程度,贷款有不同的最高限额。

面对北宋三大弊端,《论冗官财用等奏》包拯有话要说据《宋史-地理志》记载,北宋大观三年人口约11275万。

由此可以推算,皇佑年间人口不会少于1亿,这样估计,当时官民比例约为1:5500。

这种比例使得北宋冗官愈发加剧,宋仁宗时期官僚机构冗员繁杂的状况,引起了北宋有识之士的高度警觉。

当时只是谏院普通官员的包拯上奏朝廷,疾呼:前朝“虽设官浸多,然未有如本朝繁冗之甚也。

”更于宋仁宗皇佑二年,包拯奋笔上疏《论冗官财用等奏》。

包拯在上奏中说,宋真宗景德、祥符年间,天下文武官员总计9785人,可是,宋仁宗时期内外官员总数已达到惊人的17300余人。

这还未统计未受差遣的京官、使臣及守选人等,官员增加了一倍多,包拯回顾历史说,尧、舜时代,官员只有百人,夏商时官吏增加了一倍;周代设立六官,官员及部属逐渐增多。

秦始皇统一六国后,设立郡县制,设立三十六郡,郡下设县,于是官员大量扩充。

到汉、魏以及隋唐,官员更加繁多。

接着,指出前朝“虽设官浸多,然未有如本朝繁冗之甚也。

”包青天那么,除了朝廷命官之外,这么多的繁官冗员是从哪里冒出来的呢?•一是“台寺之小吏”,即御吏台、大理寺、中书监等各官府所设的下属机构中额外增加的官吏、衙役。

•二是“府监之杂工”,即各官府为自己办事方便而增加的勤杂官员。

•三是“荫序之官”,即因祖上做过官、立过功而受封的家属子女,或凭关系受照顾的亲属、官亲贵戚。

四是“进纳之辈”,即用金钱或买或捐的官吏、衙役等等。

同时,国家每三年举行一次科举考试,每次也要录取一千余人。

冗官也成为压垮北宋的稻草之一北宋吏治冗杂现象是怎样造成的呢?这种现象是整个封建王朝的制度共性,具有时代特性。

北宋前期,在统一国家过程中,采取“伪署并仍旧”的办法,同时为加强中央集权,在保留后周旧机构的基础上又增设了一些平行的新机构,使之互相牵制。

这样,就形成了“一官而数人居之,一事而数人治之”的现象。

最终导致的结果就是;•一是造成官名与实际职权不一致,因而职责不明,上推下卸,互相推诿,政事淹滞;•二是造成机构繁复,彼此牵制,导致重床叠加,闲官过多,效率低下恶果;•三是造成冗官冗费,耗竭财力;•四是造成寄禄官制度混乱,这种与前代风格不同的品秩制度,职事分离,使得庸碌腐败的官员大增。

宋朝冗官、冗兵、冗费现象如何形成的?跟催生交子纸币有何关系?中国古代经常使用的货币多数是由铜、铁、银、金铸造而成,后来才发展到使用纸币、银票等替代沉重的硬质货币。

然而我国最早使用纸币的朝代是宋朝,其推行的过程多少跟宋朝的冗官、冗兵、冗费有着一定关系,那么其是如何催生交子的呢?下面我们就来详细介绍一下其中缘由。

冗官、冗兵、冗费其中的冗字,实际上指的就是“多余、多出来、剩余”的意思,依次可以理解为没有主职当备胎的空闲而剩余出来的官员、无战事而休养生息的士兵,无实际效果的泛滥费用等。

而这些冗官、冗兵跟冗费可有可无,存在重要意义并不高,朝廷可以因需求减除,以便降低财政压力,因此又简称为“三冗”。

宋朝冗官、冗兵、冗费现象如何形成的?关于“三冗”的观念,起初是由一个秀才指出来的,据说在公元1532年(嘉靖十一年),有一个叫林大钦的秀才上京参加科举会试,结果考得榜单前12名成绩被册封为进士,于是他又继续苦读参加下一轮廷试。

在那次廷试中,林大钦在《廷试策》上耿直的指出当中弊端,他提出了昏混衰世之政的理论,最终归结出冗官、冗兵、冗费严重拖垮的宋朝的发展,后来三冗的问题就间接影响了宋朝决定采用纸币交子来代替硬币的决策。

至于宋朝出现“三冗”的主要原因之一,其实跟前朝遗留下来的问题有关系。

当初赵匡胤夺得天下兵权,顺利登基称帝,因此对他来说武力是能改变一切的,于是其对兵权分配上十分的在意,无论如何都要把兵权牢牢的握紧在手中。

因此在赵匡胤的干扰下,定制出许多限制将领获得兵权的规定,而这一切就导致了宋朝的大部分士兵不认识自己的将领,身为将领者也很难管理自己的部队。

最后很多士兵无处发挥作用,落得了一个空闲剩余的情况,就形成了冗兵。

这其中原因可能是因为赵匡胤不想让太多人掌握兵力而故意所为。

然而所谓的冗官指的是我国古代的一种官场特别现象,当时任用的官员数量过多,经常人拉人当官的现象,而各种大官为了发展自己的势力,就利用个人关系拉拢一些新人成为自己手下的小官员,以便更好的掌握大局,另外有的豪绅富商也想通过各种关系花费财物来获得一定官位。

北宋亡于“三冗”:我看北宋的“三冗”问题导语:今人常认为北宋的“三冗”问题导致了宋朝的灭亡,但实际上这样的制度设计,却是宋太祖有意为之。

今日试分析之。

1.三冗问题的由来治宋史者,绕不开“三冗”的话题。

论者认为“三冗”最终导致北宋财政破产,进而使得女真人长驱直入,北宋灭国丧土。

但此种事后诸葛亮式的治史办法,并未深入“三冗”的精髓,即为何实施“三冗”。

而且大多数论者皆大谈“三冗”的影响,以至于忽略了其中的核心要素。

我以为,理解“三冗”问题,必须回到宋代的历史现场,方才有真切的认识。

苏澈“三冗”即冗官、冗兵、冗费,这一说法最早是北宋政治家苏澈提出。

北宋神宗熙宁二年,苏澈敬献《上皇帝书》,《书》中提到“事之害财者三:一曰冗官,二曰冗兵,三日冗费。

”正式提出了“三冗”的问题。

这时,因为冗官和冗兵造成的巨大开支,使得北宋朝廷财政不堪重负,从而有神宗年间的王安石等变法,其核心就在于增加政府财政收入,使得整个北宋的经济顺畅运行。

“三冗”虽然问题严重,但终宋一代,始终未能解决,其原因在于“三冗”蕴含着祖宗之法。

这要回到这一套制度的创设者宋太祖赵匡胤时期。

2.冗兵、冗官与冗费宋太祖得位是依靠军人之力,欺负幼儿寡母,从而荣登大宝。

这一套政治生态,在当时的五代十国是常态。

五代十国时期,是唐代藩镇割据的继续,其时中央集权势力旁落,地方势力崛起。

各个政权的起家,无不依靠着军队,进而朝代更迭。

如后梁太祖朱温,以军队逼唐哀帝退位,建立后梁。

其后的后唐庄宗李存勖也凭借军队攻灭后梁,后唐兴教门之变中,唐庄宗又被手下武将郭从谦杀死。

至于南方,则都是割据一方的军阀,以军自立,因军队哗变而国家灭亡。

总之,在五代十国时期,军队是一支左右国运的决定性力量,骄兵跋扈,不受节制。

五代十国政权图作为依靠军队力量夺取政权的宋太祖深深体会到军队是一支强大的力量,即“由不断的兵变产生出来的王室,终于觉悟军人操政之危险”,维持大宋的统治,必须解决军队的问题,必须把军权由手下将领转移到自己手中。

论宋代冗官之成因————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ论宋代冗官之成因2014-03-04 15:08:56 《华中理工大学学报:社科版》刘立夫冗官在历朝中以宋代为最。

宋代包拯说:"设官浸多,未有如本朝繁冗甚也。

"[1]冗官是贯穿宋朝始终的"三冗"之一,成为宋朝长期积贫积弱的因素,并深刻地影响着宋代的政治生活。

"方今之患,在乎官冗",[2]宋代有识之士曾反复发出过改变冗官之弊的呼吁,而宋代诸帝亦大多涉及过裁减冗官即"省官"问题,但终宋一代,这一问题不仅没有得到最终解决,反而越裁越滥,愈省愈繁。

因此,研究宋代这一复杂的历史现象,特别是冗官的成因,对于把握宋代政治之特征,具有重要意义。

一冗官问题在宋朝立国之初就出现了。

宋初对后周的政治体制和五代十国各个割据政权的设官分职多所因袭,造成了官吏队伍的庞大和紊乱。

宋太祖从稳定政局出发,曾于开宝三年(970年)下诏,"与其冗员而重费,不若省官以益俸",要求各地"以户口为率,差减其员",即按各州县户口人数多寡以确定官吏数额。

[3]次年,宋太祖责令各地停止吸收多余官员,并裁省繁杂的役吏,史称"开宝省官"。

不过,宋初的冗官问题是统一战争过程的遗留问题,与五代十国混乱的官制不无关系;通过宋太祖的努力,基本上得到扼制。

赵翼说:"宋开国时,设官分职,尚有定数",[4]指的是这一情况。

但这种状况并没有维持多久。

在宋太祖、太宗克服唐末、五代弊政而建立新的政治体制过程中出现了新的冗官现象。

宋太祖末年,官员数目不过三、五千人,到宋太宗时便急增到八、九千人,导致了"京僚过于胥徒,朝臣多于州县"[5]的局面。

北宋中期,冗官问题严重起来。

据包拯在仁宗皇祐年间(1049~1054)所奏:景德、祥符年间,文武官总数为九千七百八十五员,"今内外官属总一万七千三百余员,其未授差遣京官使臣及守选人万在数内,较之先朝,才四十余年,已愈一倍多矣"。

[6]按照他的看法,当时全国有州320,县1250,所需官吏五、六千人足够,而当时吏额已三倍其多。

因此,冗官受到强烈的关注,正式提到了议事日程。

随着财政的紧张和内外矛盾的加剧,不断有人提出主张裁撤冗官,"欲事不繁,莫若省官;欲民皆安,莫若省吏"。

宋仁宗庆历时,范仲淹在新政前曾痛心疾首地揭露当时的形势,"官壅于上,民困于下,夷狄骄盛,寇盗横炽,不可不更张以救之",并指出,"方今凋残,公私困急,全由官吏冗滥者多",[7]把冗官提到了社会问题之首。

宋仁宗任范仲淹为参知政事,实行包括裁官在内的以整顿吏治为中心的改革。

但庆历新政不到一年便告流产,以后冗官更加严重。

在熙丰变法之际,王安石也曾强调"官乱于上,民贫于下","今之官诚冗矣"。

[8]王安石变法后期的《元丰官制格目》就是为改变官制混乱和官吏冗滥而制订的官制改革条例。

元丰改制的主要内容是依照《唐六典》进行职官的循名责实,恢复唐代三省六部制,使职禄铨注合理。

但是,元丰改制中最大的困难倒不在改换官衙的门面,而在于裁汰冗员。

在议定各省、部、寺、监等机构的吏额时,遇到了无法克服的矛盾。

新定吏额在议定中不但没有减少,反而"比旧额几倍数"。

[9]于是只得再议,而几经上下,拖延数年,直到神宗去世也没有得出一个结果。

至哲宗时,文武官吏二万八千余员,"吏部逆用两任阙次,而仕者七年乃成一任"。

[10]北宋徽宗年间,权奸柄国,侥幸并进,官员益滥,有司奏称:"士大夫列于版籍者,可谓至冗矣!京官自朝议郎以至朝散大夫凡二千八百余人,选人(候补)一万余人,大使臣二千五百余人,小使臣一万三千余人;举天下之缺不足以充入仕之数。

"[11]"今诸道随月所需,汲汲然不能终日矣",[12]北宋的国库收入不足以供吏禄之费。

宋室南迁后,国家疆域减少了五分之二,而旧有的官吏并无多大改变,偏安一隅的南宋小朝廷一时安置不下洋洋几万官员。

宋高宗建炎元年(1127年),李纲建议"省冗员以节浮费",高宗立即付诸实施,裁并了一些机构,并"大省淮南冗官",[13]史称"建炎省官"。

但事隔数年,宋高宗又将废罢的机构"复置"。

[14]因此,南宋一开始就面临着机构混乱,官吏冗滥的形势。

宋孝宗时,决心整饬吏治,减损冗员,推行"制情抑幸"之策,限制官吏的入仕数和严格致仕制度,史称"隆兴省官"。

但同样没有多大效果。

到宋光宗绍熙二年(1191年),官吏数目达三万五百一十六员,"冗倍于国朝全盛之际"。

[15]从以上史实看出,冗官问题伴随宋朝之始终,特别是从北宋中期以后,这一问题日益严重突出,尽管宋朝较为重视并多次采取措施,而未能从根本上解决,反而"年增岁溢,未见其止",有增无减,愈裁愈多,成为政治上的一大痼疾。

可见,宋代冗官现象绝非偶然,其背后必然隐伏着深刻的社会历史根源。

二探讨宋代的冗官成因,首先自然会考虑到宋代的入仕途迳。

《宋史·选举志》上说:"凡入仕,有贡举、奏荫、摄暑、流外、从军五等。

"五等之中,影响最大者当推贡举与奏荫二途,它们是宋代官吏入仕的主要门径,并且与冗官的产生也有直接的关系。

贡举(科举)是宋代选拔官吏最主要的制度。

宋代对隋唐的科举进行了一系列改革和发展,逐步建立了一套严密完备的科举立法。

宋代废除"公荐"制,实行"别头试"和"锁院"法,采用弥封、誊录,严格考场纪律,确立殿试制,使科举制度最终定型和成熟。

宋代增加了科举名额,其数目远超唐代,比后代的明、清亦不为弱。

据载,宋太宗在位二十二年,仅进士一科取人近万名,平均每年四百五十余人,而唐代二百九十年间取进士总数不过六千人。

宋仁宗对进士名额作了限制,规定每举不过四百人,按三年一举,平均每年仍达一百三十多人;与唐代相比,即使在科举最发达的中、晚唐时代,每年取进士不过三十名左右,因此,宋代取进士数平均每年相当于唐代的几倍甚至十倍以上。

而且,宋代进士取录后,不必通过吏部的"身、言、书、判"铨试,一经殿试,即可授官。

这就为广大知识阶层涌入政府机构敞开了门户,使科举出身成为从上到下各级官吏的最基本来源。

科举榜发,"第名前列者,或不十年而至公辅";"名公臣卿皆由此选"。

[16]据统计,宋仁宗在位四十一年,用宰相二十三人,其中进士出身者二十二人,制科出身一人(富弼);用参知政事、枢密院正、副使等高官六十五人,其中进士出身者占五十五人。

[17]宋代科举取士数额的急剧上升,也对科举出身者的就业带来了压力,因为各级政府机构对官吏的容量毕竟是有限度的。

后世往往将宋代的科举制与冗官问题联系起来,但对此多未进行深入的分析。

众所周知,宋朝堪称中国封建史上知识分子的黄金时代,其科举制较前代发展得更为完备、公平,比之明清已走向僵化的八股科举亦不可同日而语,达到了中国科举史上所能达到的最合理阶段。

正因为如此,大批才华卓异的知识分子脱颖而出,明代徐有贞说:"宋有天下三百载,视汉唐疆域之广不及,而人才之盛则过之。

"[18]纵观中国古代,宋朝是政治、经济、史学、哲学、文学、艺术乃至自然科学等各方面杰出人物最密集的时代,仅以宋仁宗前后的几十年时间论,其出类拔萃、彪炳史册者不下数十人。

如范仲淹、欧阳修、韩琦、富弼、包拯、司马光、王安石、苏轼、苏辙、晏殊、宋祁、曾巩、柳永、黄庭坚、秦观、周敦颐、邵雍、张载、程颢、程颐、苏颂、沈括等等,都是科举出身,在各自领域里名垂青史。

而如此密集的人才群涌现于十一世纪,决非偶然,公平合理的科举制为他们的发展提供了机遇。

科举制度本身并非必然产生冗官。

但宋代的科举制,主要是独特的"特奏名"制却对冗官产生了不可忽视的影响。

特奏名在宋代也称"特科"或"恩科","凡士贡于乡而屡绌于礼部,或廷试所不录者,积前后数举,参其年而差等之,遇亲策士则别籍其名以奏,径许附试,故曰特奏名"。

[19]自宋太祖开宝三年首开先例,到仁宗景祐元年(1034)年后,则每开科均有特奏名,成为定制。

关于特奏名者的资格,北宋前期,对于曾参加过先朝御试者,往往不限举数、年甲,即可奏名;北宋中期后,又有所谓"一举三十年推恩"之法,而在实施过程中,有时也有不足三十年者;南宋时,特奏名的年甲限制在55岁以上,而进士两举30年,则不限年龄。

至于考试方法,不需再经发解试、省试,只要各州保明申报礼部,由礼部核准,特予奏名,直接参加殿试。

考试内容亦十分简单。

如仁宗景祐元年三月十九日,"诏南省特奏名进士试论一首、诗一首;诸科对义五道;内年老者特与免试。

"[20]凡特奏名者,不论殿试合格与否,均赐予一定出身或官衔。

如北宋太祖、太宗朝,特奏名均赐本科出身;真宗、仁宗朝,特奏名进士、诸科分三等,分别为同本科出身,试将作监主簿,诸州长史、文学、助教;英、神、哲、徽四朝,一般分五等,第一等赐同本科出身,假承务郎,第二等京府助教,第三等上州文学,第四等下州文学,第五等诸州助教。

南宋仍分五等,第一等第一名赐同进士出身,第二、三名同学究出身,其余第一等为登仕郎,余与北宋相似。

上述特奏名所赐及第、出身、同出身,与正奏名一样,属科举出身,均有机会入仕。

关于特奏名的出官,北宋前期与后期及南宋又有所不同,各等第间亦有区别。

一般来说,凡赐进士及第、出身者,与正奏名一样,免选注官。

凡赐同本科出身及授试衔官者,守选(候补)注官。

凡授上下州文学者,"遇赦,凡年六十以下堪厘务者,许自本州县保明申转运司,本司保明申吏部,召升朝官三员奏举,注权入官"。

[21]凡授诸州助教、摄助教者,宋神宗前经保举可注权入(权摄)官;即使不能出任职事官,还可差注祠禄官。

总之,特奏名者通过各种途径,一般可以出任职事官或祠禄官,沾受赋禄。

那么,特奏名在宋代科举中占多大比例呢?数字是相当惊人的。

太祖开宝三年三月,"甲辰,得司马浦等六十三人;庚戌,复取十五举未经终场者四十三人,并赐出身。

"[22]真宗咸平三年三月甲午,"试进士五举、诸科八举以上及曾经先朝御试者洎年五十以上者","得进士二百六十人,诸科六百九十七人,赐同出身及校书郎将作监主簿。

"[23]宋徽宗政和五年三月榜取特奏名进士1057人,第四等以上者510人。