抗肿瘤药物的心脏毒性

- 格式:ppt

- 大小:52.74 MB

- 文档页数:50

警惕!这5类药物长期服用会导致心力衰竭,使用时要谨慎早在2016年,美国心脏协会就指出,本身患有心脏基础疾病的患者如果同时服用一些药物,会诱发或加重心力衰竭。

这些药物通过产生心肌毒性、产生负性肌力、升高血压、或者相互作用限制心衰治疗药物的作用来加重或诱发心衰。

今天,咱们就来盘点临床上长期服用后导致心力衰竭的五类药物。

一、非甾体抗炎药物

以布洛芬为代表的非甾体抗炎药物,使用过程中会引起水钠潴留,进而增加心力衰竭发生的风险。

且有研究表明,此风险和药物的剂量呈现正相关。

因此,心力衰竭的患者不建议服用非甾体抗炎药,如果不得不服用的话,建议按照最低剂量和最短疗程进行使用。

二、钙通道阻滞剂

钙通道阻滞剂,即我们通常所说的CCB类药物,是临床上常用的降压药物。

这类药物中大多数都有负性肌力的作用,进而引起心力衰竭患者出现失代偿,应当避免使用。

如果必须使用,可选用氨氯地平或者非洛地平。

三、抗肿瘤药物

抗肿瘤药物是把“双刃剑”,在发挥抗肿瘤治疗的同时,也会引起副作用。

其中,最常见的就是心力衰竭。

传统的化疗药物,如以阿霉素、柔红霉素为代表的蒽环类药物,会进行性诱导心室重构,导致短期的心功能障碍。

此外,以曲妥珠单抗为代表的靶向治疗药物,使用过程中也会导致心功能不全。

四、降糖药物

以罗格列酮为代表的噻唑烷二酮类药物,使用过程中会引起水钠潴留和血容量扩张,进而诱发或加重心力衰竭。

五、抗真菌药物

以伊曲康唑为代表的抗真菌药物,在其说明书中明确提到服用伊曲康唑时会出现心力衰竭的可能。

尤其是在与CCB类药物同时服用时,风险会进一步增加。

中医药防治抗肿瘤药物心脏毒性的研究李艳阳;谢广茹;潘战宇;孙海燕;姜战胜;岳振松;王斌;李燕巍;兰岚;刘东颖;闫祝辰【摘要】心脏毒性是抗肿瘤药物最主要的不良反应,也是肿瘤存活者死亡率增高的首要原因,直接影响抗肿瘤药物的疗效.蒽环类、烷化剂、抗细胞微管剂、抗代谢类、选择性雌激素受体调节剂以及分子靶向药物等抗肿瘤药物,均具有一定的心脏毒性,目前抗肿瘤药物心脏毒性的预防和治疗还处于探索阶段.如何在使用抗肿瘤药物的同时预防或降低其心脏毒性,是心血管专家和肿瘤专家亟需共同面对的问题.中医学对抗肿瘤药物心脏毒性无相关记载,但根据患者临床表现,结合现代医学研究成果,属于“胸痹”“心悸”病范畴.中医药领域学者在理论、临床、基础等方面初步展开了中药防治抗肿瘤药物心脏毒性的研究,取得了一定的成果.【期刊名称】《中国中医基础医学杂志》【年(卷),期】2018(024)011【总页数】5页(P1602-1606)【关键词】肿瘤心脏病学;心脏毒性;中医药【作者】李艳阳;谢广茹;潘战宇;孙海燕;姜战胜;岳振松;王斌;李燕巍;兰岚;刘东颖;闫祝辰【作者单位】天津医科大学肿瘤医院中西医结合科,国家肿瘤临床医学研究中心,天津市“肿瘤防治”重点实验室,天津市恶性肿瘤临床医学研究中心,天津 300060;天津医科大学肿瘤医院中西医结合科,国家肿瘤临床医学研究中心,天津市“肿瘤防治”重点实验室,天津市恶性肿瘤临床医学研究中心,天津 300060;天津医科大学肿瘤医院中西医结合科,国家肿瘤临床医学研究中心,天津市“肿瘤防治”重点实验室,天津市恶性肿瘤临床医学研究中心,天津 300060;天津医科大学肿瘤医院中西医结合科,国家肿瘤临床医学研究中心,天津市“肿瘤防治”重点实验室,天津市恶性肿瘤临床医学研究中心,天津 300060;天津医科大学肿瘤医院中西医结合科,国家肿瘤临床医学研究中心,天津市“肿瘤防治”重点实验室,天津市恶性肿瘤临床医学研究中心,天津 300060;天津医科大学肿瘤医院中西医结合科,国家肿瘤临床医学研究中心,天津市“肿瘤防治”重点实验室,天津市恶性肿瘤临床医学研究中心,天津 300060;天津医科大学肿瘤医院中西医结合科,国家肿瘤临床医学研究中心,天津市“肿瘤防治”重点实验室,天津市恶性肿瘤临床医学研究中心,天津 300060;天津医科大学肿瘤医院中西医结合科,国家肿瘤临床医学研究中心,天津市“肿瘤防治”重点实验室,天津市恶性肿瘤临床医学研究中心,天津 300060;天津医科大学肿瘤医院中西医结合科,国家肿瘤临床医学研究中心,天津市“肿瘤防治”重点实验室,天津市恶性肿瘤临床医学研究中心,天津 300060;天津医科大学肿瘤医院中西医结合科,国家肿瘤临床医学研究中心,天津市“肿瘤防治”重点实验室,天津市恶性肿瘤临床医学研究中心,天津 300060;天津医科大学肿瘤医院中西医结合科,国家肿瘤临床医学研究中心,天津市“肿瘤防治”重点实验室,天津市恶性肿瘤临床医学研究中心,天津 300060【正文语种】中文【中图分类】R979.1恶性肿瘤的发病率与死亡率均呈持续上升趋势,成为人类最大的致死原因[1]。

抗肿瘤药物的常见不良反应与处置对策Ⅰ目的为安全、正确地使用肿瘤化学治疗药物Ⅱ范围适用于全院各临床科室、药学部、医务部。

Ⅲ规程一、局部反应有些刺激性较强的抗肿瘤药,如长春碱类、葸环类、丝裂霉素和氮芥:等使用不当可引起严重的局部反应,使用时应予重视,预防为主和及时处理十分重要。

(一)栓塞性静脉炎:其表现为注入化疗药所用的静脉部位疼痛、皮肤发红,以后沿静脉皮肤色素沉着、脉管呈索条状变硬和导致静脉栓塞。

处理:为预防静脉炎的发生,应避免直接推注药物,而将化疗药物稀释后静注或静滴,然后采用生理盐水或5%葡萄糖充分冲洗输液血管,以减轻药物对静脉的刺激。

如需多次用药或患者静脉过细,均可采用锁骨下静脉穿刺法,将导管插入上腔静脉,则不会引起静脉炎,并可保留导管,使患者减少多次穿刺之痛苦,提高其的生活质量。

(二)局部组织坏死:当刺激性强的化疗药漏人皮下时,即可引起局部皮下组织的化学性炎症,表现为漏药局部红肿、疼痛严重,可持续2-3周。

如漏药当时未作处理,则可引起局部皮肤坏死、形成溃疡,需待数月溃疡才能愈合。

处理:1.及时发现:当化疗药漏于皮下时患者即刻感到局部明显疼痛,此时应立即停注药物,用生理盐水冲洗完输液管道内的化疗药物,拔出针头,重新选择其他血管穿刺输液;2.及时处理:用生理盐水作局部皮下注入,以稀释化疗药的浓度,并用2%普鲁卡因局部封闭,然后根据化疗药物的特性予以冷敷或热敷。

(三)抗肿瘤药静脉外渗的处理静脉滴注或推注化疗药物时,如果使用不当,可使药物外渗到皮下组织,轻者引起红肿、疼痛和炎症,严重时可致组织坏死和溃疡,较长时间不愈合,给患者带来痛苦。

因此,医务人员应了解药物外渗的原因、预防及处理方法,而后两项十分重要。

1.药物外渗的预防,具体措施如下:1.1化疗前应识别是发疱性还是非发疱性药物。

1.2输注化疗药的人员应受过专门训练或取得从事化疗的证明,按制定的方案进行化疗。

1.3以适量稀释液稀释药物,以免药物浓度过高。

hERGIC50,孰好孰坏?作为投资⼈,我们在临床前新药项⽬中经常看到hERG的数据,不知道⼤家是怎么看待的?今天我们就掰开了揉碎了仔细来品品。

据⽂献统计[1],抗肿瘤药物治疗的⼼脏毒性主要包括9⽅⾯:⼼功能不全与⼼⼒衰竭、冠⼼病、⼼脏瓣膜病、⼼律失常(尤其是QT间期延长)、⾼⾎压、⾎栓栓塞性疾病、周围⾎管病和卒中、肺动脉⾼压及⼼包并发症。

其中,QT间期延长的副作⽤已经成为威胁公众⽤药安全的重要问题,也是⽬前药监部门和新药研发公司⼴泛关注的药物⼼脏安全性问题。

第⼀部分:药物的⼼脏安全性数据⾸先,我们来看⼀张图,看过我们上期⽂章的读者,肯定会觉得好眼熟……没错,就是那张图,这是Kola于2004年发表的《Can the pharmaceutical industry reduce attrition rates?》。

这篇⽂章统计了阿斯利康,BMS,诺华,辉瑞等欧美前10⼤的药企在1991年到2000间进⼊临床阶段的管线的开发情况。

其中,因安全性⽽导致药物研发失败的⽐重是Toxicology(21%)+Clinical safety(12%)=33% of all failures.再来看⼀张图,这是PB Watkins于2011年发表的《Drug Safety Sciences and the Bottleneck in Drug Development》。

这篇⽂章指出导致临床试验失败和已准药物撤市主要是与⼼⾎管系统和肝脏有关,其中最易导致撤市的⼼⾎管不良事件是可能致命的⼼律失常,即众所周知的尖端扭转性室性⼼动过速(TdP),现在可以通过在1期临床试验中监测⼼电图QT间期来识别。

在临床试验I-III期失败的79个药物中,⼼⾎管系统占⽐22%,肝毒性占⽐22%,中枢神经系统占⽐22%;在FDA批准后撤市的47个药物中,TdP占⽐33%,其他⼼⾎管系统占⽐12%,肝毒性占⽐32%。

再来看⼀张转⾃药渡的90年代后撤市的药物列表,其中好多药物都出⾃制药豪门,他们往往都具备顶尖的研发团队和充⾜的研发经费,但尽管如此,仍避免不了药物上市后再评价所带来的不可预计的数据和反馈。

抗癌药物心脏毒性机制及防治研究进展作者:齐洪涛张小涛来源:《青岛大学学报(医学版)》2021年第02期[摘要]现代治疗方案使癌症病人的生存率得到很大提高,但无论是传统的抗癌药物还是新的靶向抗癌药物都有很强的心血管毒性作用,可导致心律失常、心力衰竭、心包疾病、心肌纤维化、心肌病、冠心病、瓣膜病、高血压、血管痉挛和血栓性缺血等,甚至死亡。

近年来,抗癌药物心脏毒性的机制及防治研究取得快速发展,本文主要综述抗癌药物心脏毒性的临床表现、发生机制及防治研究的最新进展。

[关键词]心脏毒性;抗肿瘤药;综述[中图分类号]R979.1;R595.4[文献标志码]A[文章编号]2096-5532(2021)02-0309-05[ABSTRACT]Modern treatment strategies have greatly improved the survival rate of cancer patients, but both traditional antineoplastic agents and new targeted antineoplastic agents have the strong potential to induce cardiotoxicity, which can result in arrhythmias, heart failure,pericardial disease, myocardial fibrosis, cardiomyopathy, coronary artery disease, valvular heart di-sease, hypertension, vasospastic and thromboembolic ischemia, and even death. Recently, rapid development has been achieved for research on the mechanism, prevention, and treatment of cardiotoxicity, and this article reviews the latest advances in the clinical manifestation, mechanism, prevention, and treatment of cardiovascular toxicities.[KEY WORDS]cardiotoxicity; antineoplastic agents; review近幾年,由于抗癌药物研发的快速发展,肿瘤病人的预后得到显著改善,多种癌症的死亡率降低。

2023抗肿瘤药物,心血筐毒性及真相关凤险评估研究避展(全文)近年来,随着抗肿瘤药物研发的不断发展及综合诊治水平的提高,肿瘤患者的生存时间明显延长,但随之而来的是抗肿瘤药物相关心血管毒性发生率和致死率显著增高[1]。

另外,生活方式的改变和人口老龄化出现,患者在原萄心血管疾病基础上并发肿瘤也明显增多,导致抗肿瘤药物相关心血筐毒性更为常见[2]。

药物中目关心血管毒性可影响抗肿瘤药物的治疗疗效,降低患者总体预后及生存质量。

因此,抗肿瘤治疗前应对患者进行药物相关心血管毒性风险评估,并在治疗过程中应严密监测。

本文墓于国内外相关抗肿瘤药物心血管毒性及真相关凤险评估的近期研究,注重当前临床常用的抗肿瘤药物导致的心血筐毒性类型、11面床特点及真易患凤险因素,再助于临床合理选捧与使用药物提高抗肿瘤疗效同时,避免抗肿瘤药物导致的1心血管毒性发生。

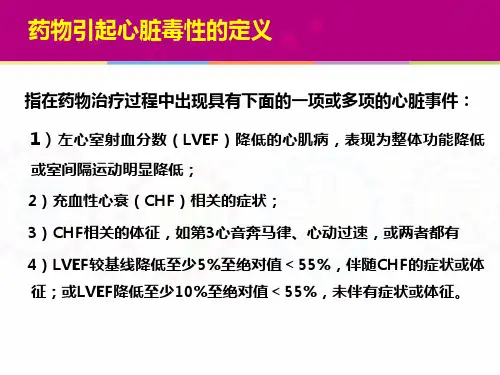

1抗肿瘤药物心血筐毒性及类型抗肿瘤药物心血管毒性是指肿瘤治疗药物导致心室功能不全、心力衰竭、高血压、血管崖李、血栓栓塞性疾病及各种心律失常等症状及疾病的总称[1]。

2016年欧洲|心脏病学会(ESC)发布《2016癌症治疗与心血管毒性立场声明》[坷,根据心血管毒性发生部位与特点,将心血管毒性分:1 )心室功能不全和心衰;2)冠状动脉疾病;3)心律失常;4)高血压;5 )血栓栓塞;6)肺动脉病变;7)心包疾病;8)周围血筐病与卒中;9)心脏瓣膜病。

临床常根据心血管毒性发病急缰可分为急性、亚急性或慢性[4]。

急性心血筐毒性是在用药期间或治疗后14天内发生,持续时间较短;亚急性心血筐毒性常发生在治疗1-2个疗程后或在完成疗程1年内发生,慢性心脏毒性则在治疗1年后发生,甚至数年后出现。

急性或亚急性心血管毒性临床特点是(1 )心室复极异常,心电图QT间期变化和室性心律失常�2) 急性冠状动脉综合征和心包炎和/或心肌炎样综合征;(3 )新出现的高血压或原高高血压加重。

慢性心血管毒性事件常见是无症状收缩手日/BJ,舒张性左心室功能不全、高血压、心律失常,重者则呈扩张性心肌病样改变,表现为左I心衰或全IL,\衰。

抗肿瘤药物的毒性研究及安全性评估随着现代医学技术的不断发展,对于肿瘤的治疗方案也越来越多,其中一种重要的治疗手段便是抗肿瘤药物。

这些药物作用于癌细胞,破坏其正常分裂和生长等生命活动,以达到抑制病变发展和减缓病情恶化的效果。

然而,正如一把双刃剑,这些药物同样伴随着一定的副作用和毒性。

因此,对于抗肿瘤药物的毒性研究和安全性评估显得尤为重要。

一、抗肿瘤药物的毒性研究在抗肿瘤药物的研发和应用过程中,毒性研究是一个重要的环节。

这是因为抗肿瘤药物的毒性不仅会影响病人的身体健康,还会对治疗效果产生一定的影响。

因此,对于抗肿瘤药物的毒性研究,掌握一定的科学方法和手段,选择合适的试验模型同样显得尤为重要。

1.试验模型的选择抗肿瘤药物的毒性研究需要借助一定的试验模型来进行。

常用的试验模型有:细胞模型、动物模型和人体模型。

细胞模型是最常见的一种试验模型。

其利用细胞培养技术,将肿瘤细胞、正常细胞或混合细胞等等进行处理和观察。

细胞模型可以通过细胞毒性、细胞增殖、细胞周期等指标进行判断。

动物模型亦常用于抗肿瘤药物的毒性研究。

其主要依据病人的临床症状,选择符合条件的动物模型进行试验。

比如小鼠、大鼠、猪等等。

动物模型不仅可以反映抗肿瘤药物的毒性,还能更好地了解药物对机体的整体影响。

人体模型则是在进行临床研究的过程中完成的。

其利用健康志愿者或患者作为实验对象,进行药物的安全性评估和毒性研究。

2.通过毒性的形式来判断抗肿瘤药物的毒性类型众多,其中比较常见的有以下几种:①造血系统毒性抗肿瘤药物会直接破坏骨髓细胞,抑制造血功能和减少血小板、白细胞等细胞的生成。

②神经系统毒性长期使用或过量使用抗肿瘤药物会对神经系统产生损害,且可导致治疗后神经症状的出现,如头晕、恶心、呕吐等。

③心肌毒性常见于铂类化合物和蒽环类化合物等抗肿瘤药物,其在心肌中积累会导致心脏的结构和功能受损,从而引发心脏疾病。

④消化系统毒性抗肿瘤药物会直接对胃肠道内膜细胞产生损伤,导致恶心、呕吐、腹泻等消化系统不良反应的出现。