阳明病篇详解

- 格式:ppt

- 大小:829.50 KB

- 文档页数:64

第三编阳明病篇1阳明病概说第一章阳明病概说阳明病是伤寒里病位的阳性病理过程。

所谓里,是指由于伤寒病因而发生的病理反应的胃肠组织。

仲景在伤寒中对胃肠的病理反应称里病,其用意是很明确的,这不仅是胃肠居身体的“里”面,而与“表”相对而言。

同时,就阳明病的症状来说,有局部的症状,如胸中痞硬、愠愠欲吐、腹满硬疼、不大便、心烦、不能食、谵语等等;有全身的症状,如发热恶热、日晡潮热、蒸蒸汗出、身重等等。

然而这些症状都是阳明病的枝枝节节,其根结是在胃肠。

但又不能严格区分何者在胃何者在肠,所以概言为“里病”倒是非常妥当而且很严密的。

更进一步说,胃和肠无论在生理上或病理上总是相互影响的一个整体,如《素问·灵兰秘典》说:“胃者,仓廪之官,五味出焉;大肠者,传导之官,变化出焉;小肠者,受盛之官,化物出焉。

”它们是组成饮食出入消化吸收的一个不可分割的整体。

在现代医学中,巴甫洛夫的高级神经学说对消化系统的研究证明,消化器官各部分彼此之间有着极为密切的联系:口腔的消化影响胃的分泌活动,胃的分泌活动又影响肠的功能。

反之,肠的消化障碍也影响胃的活动。

这是借助于神经调节而形成的整体关系。

胃肠在生理功能上的相互影响,在组织上一管相联,在血液循环上一脉相通。

以及在接受其内容物的影响等,决定了它们在伤寒病理过程中不可分割的病理关系。

所以仲景对胃肠等消化器官概称为“胃家”、为“里”是有着科学根据的。

“里”与“表”作为一个病位概念,是中医在长期的医学实践中形成的。

它们最早见于《内经》,但形成完整的明确的病位用于临床辨证是在伤寒中完成的。

如果我们对阳明病认真地研究一下就会知道,用胃或肠来作阳明病位都不能概括,即使胃肠并用也并不能成为一个严密的病理部位。

而仲景所用的“胃家”,“里病”,粗看似乎是一个缺乏准确性的病位,但实际上却是一个异常严密的阳明病理反应的病域范围。

根据什么说阳明病位是“里”呢?可以从两方面看,一是仲景在《伤寒论》文中的指示;二是阳明病理。

《伤寒论小结之三》阳明病篇总结,贵在实用壹、阳明本证一阳明热证1、栀子豉汤类方(上宣)组成:栀子、豆豉症见:身热心烦,虚烦不得眠,或心中懊怀,反复颠倒,或心中窒,或心中结痛,舌红苔微黄,脉数。

机理:无形邪热留扰胸膈,郁而不宣方论:栀子豉汤为“虚烦”火郁证而设。

其病机为火热邪气蕴郁,而使胸膈气机阻塞不利。

火当清之,郁当发之,故用栀子豉汤清宣郁火。

可用于火郁之呕吐、胃痛等。

(《消化病经方治验》)2、白虎汤类方(中清)组成:石膏、知母、粳米、甘草症见:壮热面赤,烦渴引饮,汗出恶热,脉洪大有力。

机理:胃热大盛,充斥内外方论:本方原是阳明经证的主方,也是气分热盛的代表方。

里热炽盛,故壮热不恶寒;胃热津伤,故烦渴引饮;里热蒸腾、逼津外泄,则汗出;脉洪大有力为热盛于经所致。

气分热盛,但未致阳明腑实,故不宜攻下;热盛津伤,又不能苦寒直折。

方中石膏辛甘大寒,入肺胃二经,功善清解,透热出表,以除阳明气分之热,故为君药;知母苦寒质润,一助石膏清肺胃热,一滋阴润燥。

佐以粳米、炙甘草益胃生津。

3、猪苓汤(下利)组成:猪苓、茯苓、泽泻、阿胶、滑石症见:小便不利,发热,口渴欲饮,或心烦不寐,或兼有咳嗽、呕恶、下利,舌红苔白或微黄,脉细数。

又治血淋,小便涩痛,点滴难出,小腹满痛者。

机理:伤寒之邪传入于里,化而为热,与水相搏,遂成水热互结,热伤阴津之证。

方论:罗美《古今名医方论》卷3录赵羽皇:“仲景制猪苓一汤,以行阳明、少阴二经水热,然其旨全在益阴,不专利水。

盖伤寒在表,最忌亡阳,而里虚又患亡阴。

亡阴者,亡肾中之阴与胃中之津液也。

故阴虚之人,不但大便不可轻动,即小水亦忌下通,倘阴虚过于渗利,津液不致耗竭乎?方中阿胶养阴,生新祛瘀,于肾中利水,即于肾中养阴。

滑石甘滑而寒,于胃中去热,亦于胃家养阴。

佐以二苓之淡渗者行之,既疏浊热,而又不留其瘀壅,亦润真阴,而不苦其枯燥,源清而流有不清者乎?顾太阳利水用五苓者,以太阳职司寒水,故急加桂以温之,是暖肾以行水也。

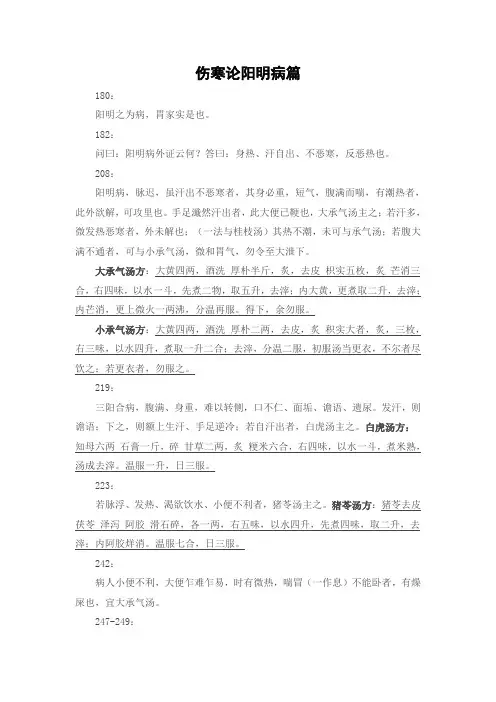

伤寒论阳明病篇

180:

阳明之为病,胃家实是也。

182:

问曰:阳明病外证云何?答曰:身热、汗自出、不恶寒,反恶热也。

208:

阳明病,脉迟,虽汗出不恶寒者,其身必重,短气,腹满而喘,有潮热者,此外欲解,可攻里也。

手足濈然汗出者,此大便已鞕也,大承气汤主之;若汗多,微发热恶寒者,外未解也;(一法与桂枝汤)其热不潮,未可与承气汤;若腹大满不通者,可与小承气汤,微和胃气,勿令至大泄下。

219:

三阳合病,腹满、身重,难以转侧,口不仁、面垢、谵语、遗尿。

发汗,则谵语;下之,则额上生汗、手足逆冷;若自汗出者,白虎汤主之。

白虎汤方:

223:

242:

病人小便不利,大便乍难乍易,时有微热,喘冒(一作息)不能卧者,有燥屎也,宜大承气汤。

247-249:

趺阳脉浮而涩,浮则胃气强,涩则小便数,浮涩相搏,大便则鞕,其脾为约,

太阳病三日,发汗不解,蒸蒸发热者,属胃也,调胃承气汤主之。

伤寒吐后,腹胀满者,与调胃承气汤。

252-255:

伤寒六七日,目中不了了,睛不和,无表里证,大便难,身微热者,此为实也。

急下之,宜大承气汤。

阳明病,发热、汗多者,急下之,宜大承气汤。

发汗不解,腹满痛者,急下之,宜大承气汤。

腹满不减,减不足言,当下之,宜大承气汤。

259-262:

伤寒发汗已,身目为黄,所以然者,以寒湿(一作温)在里不解故也。

以为不可下也,于寒湿中求之。

伤寒七八日,身黄如桔子色,小便不利,腹微满者,茵陈蒿汤主之。

伤寒论学习系列——阳明病篇嗯嗯,今天是三阳病最后一篇,阳明病篇,不知道你看完了三阳病之后,有什么收获没,可以在文章最下方写留言,和老师们进行交流。

回顾:伤寒论学习系列,太阳病篇伤寒论学习系列,少阳病篇阳明篇一、阳明病大旨阳明为病胃家实。

原文曰:“阳明之为病,胃家实也。

”此条乃阳明病之纲领。

热实邪盛在胃肠。

胃家实者,邪热实盛也,不仅指燥屎大便硬一点,惟燥屎便坚亦括在其中耳。

正阳阳明乃自发。

原文曰:“病有太阳阳明,有正阳阳明,有少阳阳明,何谓也?答曰:太阳阳明者,脾约是也,正阳阳明者,胃家实是也。

少阳阳明者,发汗利小便已,胃中燥烦实,大便难是也。

”此一条分别甚清,以胃家实属正阳阳明,且与脾约大便难鼎立而言,可知胃家实不仅指腑有燥屎便坚一点明矣。

自发势炽病鸱张。

凡阳明病自发之症,即所谓伏邪从肠胃蕴发是也,其来骤,其势炽,观其症象自可明瞭。

如桂枝汤服后,骤现大渴引饮,烦躁壮热之白虎汤证,即伏邪蕴郁自发者。

再如原文:“病有得之一日,不发热而恶寒者何也?答曰:虽得之一日,恶寒将自罢,即汗出而恶热也。

”此系阳明自发证候。

玩其中“恶寒将自罢,即汗出而恶热”两句,便可见是自动而发者,引此二条,以明所谓正阳阳明自发之症,亦有先见太阳病者,勿误会见过太阳病便是太阳阳明也。

须知所指太阳阳明者,其范围甚狭,仅指因发汗利小便而致胃中干燥,大便难属脾约者一证耳。

若概以先见太阳症续见阳明症者,统属之太阳阳明,如舒驰远、喻嘉言所云则谬矣。

少阳阳明亦如此,观其原文甚明显也。

太少余波成内实。

发汗若下津液亡。

胃中干燥大便秘。

燥实无邪脾约当。

太阳阳明者,脾约是也。

脾约一症,但不更衣,余无所苦是也;少阳阳明者,发汗利小便,胃中干燥大便难是也。

二者名虽异而实相同,盖同是因发汗利小便而亡津液,以致胃中燥实,大便艰约也。

原文又曰:“太阳病若发汗,若下,若利小便,此亡津液,胃中干燥,因转属阳明,不更衣,内实大便难者,此名阳明也。

”按此条即太阳阳明脾约之注脚,以此条与上述少阳阳明条合参,更为名异实同之证据,无论由太阳或由少阳而来,其为亡津液、胃燥便艰内实则一也。

阳明病篇解阳明易从中见之气化,而提纲言阳明胃家实,内实不更衣,大便难,此乃正是阳明从本燥气之实,燥胜则干。

内经言,从中化者,是说阳明易从太阴湿化,阳明兼太阴证,故仲景篇中反复推论承气条及阳明湿化未全燥大满条和阳明虚寒证条。

然又有阳明三急下证,皆说明有常有变,不可执一,认清标本中三气而变化的病情,或两者兼有,或纯化为一,须审证,于细微处明辨是非。

阳明之为病,胃家实是也,概括了阳明燥金的实质,其何缘得阳明病,讲出阳明病误治失治,胃中干燥,津液不足所致。

故阳明从本化气,以存津液为要,用葛根、花粉、知母可看出其中之义,于此,反过来看太阳篇太阳阳明合病的葛根汤,以及痉病用之,皆是病偏于太阳而阳明已现津液不足,用葛根生津,起阴气,解太阳之邪而不伤津液之虑,明其此,葛根汤之用必会广泛,不死于条文,太阳阳明合病一词,包括何其广泛。

或重于阳明,此方重葛根,或加知母、石膏,则不言而喻,如此也为太阳阳明,痉病桂枝加花粉方也是此意。

故可看出仲景太阳涉及阳明轻重之法,初葛根,进花粉,再知母、石膏,甚则硝,黄攻邪存阴,其如麦门冬汤又为阳明一法,熟读本经麦冬药性自能和以上诸药分别出不同。

其阳明病外证云何,讲了阳明外现身热,汗自出,不恶寒,反恶热,患者自觉全身燥热(非一阵阵自觉发热),但汗自出,不恶寒,区别与太阳病发热的本质不同,故阳明经证,腑证,已详细说明,其栀子豉汤,白虎承气为阳明本化之正治正法,经证无白虎,承气证,只身热汗出,不恶寒反恶热,不可汗下,又未到用白虎之时,乃栀子鼓汤,不要因条文上栀子豉汤,乃汗下后用之,而不明栀子豉汤真义,经证,乃无太阳证,而化热,热又未甚,未大渴、大汗、脉洪数大,无白虎证,退无葛根汤证,只有栀子豉汤清解一法,其或加黄芩,或加知母,或合小柴又为灵活进退适应病情也。

我自病发烧,起初恶寒怕冷、头昏、全身酸软,服葛根汤一剂后,汗出,精神好转,全身已不酸软,但烧不退,仍38.7摄氏度,全身感觉热,不怕冷,反而燥热,时出汗,唇干,而不欲饮,脉数,用栀子豉汤加黄芩服一剂,热退身凉,而白虎,承气皆阳明更进一步,轻重有别,步步为营,可进可退,方悟仲景之法,其发汗后,蒸蒸发热,有用调胃承气汤条,而蒸蒸发热须用心体会,与其不同之处,而上证同是汗后用栀子豉效,充分证明要明其中真义,不死于条文,视病情轻重分别。

伤寒论纲要~阳明篇第三章阳明篇第一节概说一、性质:阳明病性质为里实热证,阳明病是外感病发热过程中最高阶段,其邪正相争最剧烈,邪热最盛,阳气亢旺,“阳胜则热”又因阳明主里,故为里实热证。

二、病机:阳明病主要是“胃家实”,“胃”是指肠胃而言,如经文“胃中有燥屎五、六枚”及“以有燥屎在胃中。

”又如灵枢篇“小肠大肠皆属于胃”都说明是手足阳明,即全部胃肠在内。

“实”是邪盛之意,即是“邪气盛则实,”并不专指有形的实滞在内而言,凡外感病邪传入手足阳明肠胃二经,此时阳气旺盛,“阳胜则热,”又“阳明之上,燥气主之。

” (素问六微旨大论)因此容易化热化燥,成为邪热亢盛的实证、热证。

三、主证主脉:(一)主证:“身热汗自出,不恶寒,反恶热”,这是表邪已解,里热旺盛而成为表里俱热的现象,身热汗自出为里热太甚,迫使津液外出,不恶寒反恶热,无太阳表邪,而是阳明里热旺盛。

(二)主脉:为脉大,因正气盛,邪气实阳气最旺,故脉象呈现大而有力。

以上主证主脉为阳明病典型征证候,又因病程和病理机制的不同,阳明病又有经证,府证之分。

成因和来路:由太阳之邪传里而成1太阳病发汗不彻,邪热内传,如“本太阳初得病时,发其汗,汗先出不彻,因转属阳明也”(185)。

2.太阳病治疗不当或误用下法,如“太阳病若汗若下若利小便亡津液,胃中干燥,因属阳明”(181条)。

以上二者为太阳阳明。

(二)由少阳经传来:邪在少阳应用和解方法,而误用汗法或下法,损伤了津液,以致大便秘等,如“少阳不可发汗,发汗则谵语,此属胃。

(265)此为少阳阳明。

(三)阳明本经自病,如素为阳盛体质,里有热或宿食,邪热与宿垢相结,热胜化燥,互结在肠中,以致大便不通等,成为里、实、热证,此为正阳阳明。

(四)由三阴经传来,当病后正气恢复,能战胜病邪,而由阴证转为阳证,因肠胃阳气恢复,寒湿化为燥热,转为阳明病。

五、治疗原则:阳明病有经府之分,而它的治疗也有清、下两大法,主要是根据内经上“热者寒之”,“留者攻之”,“实则泻之”的原则而来。

【经典】阳明病阳明病,伤寒六经病之一。

为阳气亢盛,邪从热化最盛的极期阶段的伤寒。

证候性质属里实热。

一、临床表现简介《伤寒论》说:“阳明之为病,胃家实是也。

”“伤寒三日,阳明脉大。

”“阳明病外证云何?答曰:“身热汗自出,不恶寒,反恶热也。

”“伤寒若吐若下后不解,不大便五六日,上至十余日,日晡所发潮热,不恶寒,独语如见鬼状,若剧者,发则不识人,循衣摸衣,惕而不安,微喘直视,脉弦者生,清者死,微者但发热谵语者,大承气汤主之,若一服利,则止后服。

”“阳明病,汗出多而喘者,不可与猪苓汤,以汗多胃中燥,猪苓汤复利其小便故也。

”总结凡出现身热,汗自出,不恶寒反恶热脉大等证,就叫阳明病。

阳明病分经证和腑证二类;阳明经证是邪在胃中的病变;阳明腑证是邪在大肠的病变。

二、病理机制1.阳明经证:外邪入里化热,热与燥相合于胃中,以致消烁津液,出现身热、汗出、口渴引饮、脉洪大等。

2.阳明腑证:外邪人里化热,与大肠的燥热相合,以致津液被耗,燥结成实,阻滞于中,即产生潮热、谵语、便秘、腹满而痛、脉沉实等证。

三、中医诊断当其高热散漫之际,则以寒凉药清热为治,所以阳明经证主要用清法,可选用辛寒苦寒清解里热的方剂;若热与实结于大肠则以寒下药为治,急下存阴,争取时间,不使煎熬津液,所以腑证主要用下法,可选用苦寒泻下的方药。

1.阳明经证治法:阳明经证是里热蒸腾所致,表里俱热,所以治宜石膏汤。

2.阳明腑证治法:阳明腑证是邪热已与大肠糟粕搏结成实热证。

治疗的目的是排除燥实,清肃里热。

由于病变有轻重缓急的不同,所以阳明腑证的治法有三个方子:调胃承气汤为泻下缓剂,是治疗腑实初起,结而未实,或津液受损以燥热为主的证候,小承气汤是治疗腑实以痞满实为主;大承气汤是治疗腑实以痞满燥实为主。

“实则阳明,虚则太阴”,这是一句有实践经验的中医谚语。

阳明病可以转变为太阴病,也就是抗病力由强到减弱的表现,预后不良;太阴病也可以转变为阳明病,则表示抗病力由弱转强,预后佳良。

《伤寒六经求真》:第三篇阳明病篇第三章阳明病上越病势第三章阳明病上越病势阴明病是伤寒病在里病位引起的阳性抗御过程。

在阳明过程中,邪在上则表现上越的抗御趋势。

由于胃的功能特性,以呕吐为其抗御形式。

所以因其上越之趋势而用吐法以祛除病理物质。

即所谓“因势利导”的祛邪法。

1、“病如桂枝证,头不疼,项不强,寸脉微浮,胸中痞硬,气上冲咽喉。

不得息——此为胸有寒也。

——当吐之,宜瓜蒂散。

”伤寒阳明上越病势三条瓜蒂散证都不在阳明篇中。

此条因有“病如桂枝证”五字误入太阳篇中。

下条因有“手足寒”一证而误入少阴篇中。

其余一条因有“手足厥冷”一证而误入厥阴篇中。

凡此三条,从病理的观点看,三条瓜蒂散证有同一的里病位和阳性病质。

同一的上越病势,而用同一的方法、药物。

这足以说明它们不是太阳少阴厥阴三经证候。

那幺为什幺不列在阳明而错落于三经呢?这是不难理解的:《伤寒论》代远年湮,本来的面目已不可见。

千余年来几经篡改,篇目零乱。

如果于其病理的联系中研究其来龙去脉,恢复其本来面目,也并非不可能。

蒂散三条错落于太阳、少阴、厥阴三经的原因,也便是其错出阳明篇的原因。

本条为什幺错入太阳篇呢?因本条未冠有阳明病的字样,而冠以“病如桂枝症”所以误入太阳。

同时又“寸脉微浮”。

这很容易被浅人误认为太阳病。

然而“如桂枝证”已说明不是桂枝证。

脉浮表明发热,而头不疼项不强,心下烦满,哪里是桂枝汤证呢!既无头疼恶寒之表证,而有心下烦满、痞硬之里证,又有脉浮发热之阳性反应,其病位在里的阳性过程可知了。

文中说“胸中痞硬”,即是胃中痞硬。

因胃居心下,上连食道,出胸中至咽喉。

胃中的抗御反应直接影响到胸中。

说胸中实指胃中。

这也如结胸证的说法:“小结胸正在心下”,“若心下满而硬疼者此为结胸也”。

仲景文例如此。

如果确认为病位在里为阳性过程,完全符“胃家实”的病机,再看其“气上冲咽喉不得息”的欲吐之病势,因势催吐的祛邪方法,自是阳明过程无疑。

文中“此为有寒也”一句是后人所加注语。

伤寒论]阳明病篇小结阳明病辨证,“阳明病,若能食,名中风,不能食,名中寒”太阳是主表的,所以太阳中风和太阳伤寒是以有汗和无汗来区分的,阳明胃是主里的,阳明胃也有受纳腐熟水谷的作用,是以能食和不能食来分所谓中风和伤寒,后世医家认为,这里的中风是阳邪伤阳明,这里的伤寒,是中阳不足,寒邪中焦,当然阳邪伤于中焦的话,那是有热,有热则消谷善饥,所以他能食,就把它叫做中风。

中阳不足,受纳腐熟无权。

寒邪伤中焦,他不能食,就把它叫做中寒。

不过今天在临床上,阳明中风,阳明中寒,在临床辨证的时候这两个名词不怎么用了,所以临床意义不是太多。

191条,“阳明病,若中寒者,不能食”,这是中阳不运,受纳无权的表现,这是中阳不足,清浊不分的表现。

能够分清浊,浊者归大肠的,清者归膀胱,小便就通畅,现在小便不利就是尿少,这是清浊不分的表现,这个溅汗出,不是热迫津液外越,而是中阳不足,阳不摄阴,中阳不足,阳不摄阴,可以见到手足汗出如流水不断,阳明胃热盛,逼迫津液外越,也可以见到手足汗出如流水不断,这两者在临床症状上就是汗出。

手足汗出,怎么鉴别,手脚出汗是出热汗的,那是阳明燥热盛,手脚出汗是出冷汗的,那是中阳不足,阳不摄阴,出冷汗的你摸上去汗都是凉的,出热汗的你摸上去汗都是热的,此欲作固瘕,固瘕是个证候的名称,据注解,固瘕是因胃中虚冷,水谷不消而结积的病患,其特征为大便初硬后溏,所以大便初硬后溏就叫固瘕,而现在小便不利,手脚出冷汗,还有不能食,这是将要作固瘕前驱症状,“必大便初硬后溏”,大便初硬后溏的病机,我们以前谈过了,因为中阳不足,水湿不运,大便本应当是稀溏的,中阳不足,水湿不运,清浊不分,那大便肯定是稀溏的,可是呢,中阳不足,运化无力,湿浊在肠道停滞过久,初头从阳明燥化,因此它是初头硬,所以初硬后溏,正是中阳不足的一种表现,张仲景进一步解释,出现大便初硬后溏的这种病机是,“所以然者,以胃中虚冷,水谷不别故也”,之所以出现这种情况,是因为胃中虚寒,然后水谷不运,水谷不别。

伤寒阳明病篇解析伤寒是中医学中的一种重要疾病分类,又称为温病。

它在中医学中被认为是由外邪入侵导致的一种发热疾病。

《伤寒论》是由东汉末年张仲景所著的一本专门论述伤寒的医学典籍。

其中,阳明病篇是《伤寒论》中的一个重要篇章,本文将对其进行深入解析。

阳明病篇主要讲述了伤寒病进入到阳明经脉阶段的临床表现、辨证和治疗方法。

在中医理论中,阳明经脉又称胃经,它是人体十二经脉中的一个重要经络,与胃、大肠、三焦等器官有密切关系。

阳明病是细菌感染毒性强、病情严重的一种类型,临床上表现为高热、咳嗽、口渴、大便秘结等症状。

首先,在阳明病篇中,张仲景提出了阳明病的特征和辨证治疗的基本原则。

他指出阳明病初起时,病人会出现热症,如高热、口渴、多汗等。

此时,治疗的重点是清热解毒,以减轻病人的病情和缓解症状。

随着病情的发展,阳明病进入阶段,病人会出现便秘、少尿等症状。

此时,治疗的重点应转变为泻热通腑,以排除病人体内的毒素和湿热。

其次,张仲景提出了阳明病的辨证要点。

他认为,阳明病的辨证要点是观察病人的舌苔、脉象和病程等。

在阳明病初起时,病人的舌苔多黄而干,脉象沉而滑。

而当阳明病进入阶段时,病人的舌苔会变为黄而燥,脉象则变为沉而滑。

此外,张仲景还提出了观察病人病程的重要性。

他认为,阳明病的病程越长,病人的情况越严重。

因此,在诊断和治疗阳明病时,医生需要仔细观察病人的舌苔、脉象以及病程等,以便准确辨证并制定有效的治疗方案。

最后,阳明病篇中还介绍了一些常见的临床病例以及相应的治疗方法。

在这些病例中,张仲景描述了不同种类阳明病的临床表现和病理机制,并结合自己的临床经验提出了相应的治疗方案。

这些治疗方案主要包括清热解毒、泄热通腑和补益营养等。

通过这些临床案例的介绍,读者可以更好地了解阳明病的病理特点和治疗方法,以便在实际临床工作中更好地应对阳明病的挑战。

总的来说,阳明病篇是《伤寒论》中的一篇重要章节,它详细介绍了阳明病的特征、辨证要点和治疗方法。

六经辨证:阳明病

阳明病症是外感热病邪正斗争最激烈的阶段,病邪已由寒化热,病位也由表入里,主要在阳明经及肠胃,主要临床表现是身热,汗自出,不恶寒但恶热,不大便,腹胀痛等。

根据不同的临床表现,阳明病可分为以下几种类型。

1)阳明腑证:本证是里热炽盛,肠胃有实热之邪结聚所致的病症。

辨证注意点:本证为里实热证,抓住主要临床表现,尤以日哺潮热,大便不通为主要见症。

阳明病为邪正斗争最激烈的阶段,随着病程的进展,若正气出现不足,病邪亦逐步消退,可向少阳病发展。

2)阳明经证:本证是里热炽盛,热邪充斥阳明经所致的病证。

主要临床表现:壮热,汗出,不恶寒反恶热,烦渴,脉洪大,舌红,苔薄白或薄黄。

也有归纳为“四大症”的,即身大热,大汗出,大烦渴,脉洪大。

病机分析:本证以热邪充斥阳明经为特征。

里热炽盛,热邪充斥阳明经故壮热;热盛迫津外泄则汗出;病邪已由寒化热,由表入里且里热炽盛,故不恶寒反恶热,不恶寒是区别太阳表证与阳明里证的主要标志;热盛伤津则烦渴;里热炽盛,邪正斗争激烈,故脉洪大,表示病还在继续发展;舌红,苔薄白或薄黄,均为邪在气分,里热炽盛的征象。

相似证候的辨别。

本证当与太阳中风证辨别,两者均有发热、汗出等症状,其主要区别是有无恶寒这一症状,恶寒者为表证未解属太阳中风证,不恶寒而反恶热者为本证。

辨证注意点:本证属里实热证,抓住主要临床表现“四大症”,在排除表证的前提下即可诊断。