[整理后]伤寒--阳明病篇(七版)

- 格式:ppt

- 大小:480.50 KB

- 文档页数:73

胡希恕老先生讲伤寒207条阳明病,不吐不下,心烦者,可与

调胃承气汤。

207条阳明病,不吐不下,心烦者,可与调胃承气汤。

这是针对栀子豉汤说的,发汗吐下后心烦不得眠,那是虚烦,经过吐下之后,里头没东西了。

如果有阳明病的外观,如外证发热汗出,不恶寒只恶热,主证是胃家实,这类的阳明病,没经吐下,这种烦燥为实烦,是胃家实之烦,可与调胃承气汤。

调谓承气汤在承气汤中最轻的泻下剂,调胃,指胃不和,而加以调,主要是甘草的作用,大黄加芒硝泻下相当的重。

芒硝软坚去热,大黄刺激汤道蠕动。

配以甘草可缓其猛下,甘草在急迫的情况,如痛的急挞等,能缓解症情的急迫,如烦得睡不着,或痛的厉害等。

在药力方面也起缓的作用。

调胃承气汤用甘草使其泻下作用缓缓发作,调和胃气。

临床上大泻下,大利尿剂,甘草不能用,如五苓散利尿最厉害,猪苓汤、大承气、小承气也没有甘草。

这个调胃承气汤是不是大泻下?是的,大黄四两,顿服,应是错,前面太阳篇调胃承气汤是分温再服。

即便二次也是够重的。

芒硝应为半升,不是半斤,即半茶杯,量也重,我们不要死拘泥于此分量。

这几个承气汤都是的。

“少少与之”,虽然量大,一回只吃那些也行。

临床用此方大黄顶多用四钱,即九克十克即可,芒硝12克分冲,一次6克,甘草6克。

轻症可少少与之,重症可加重。

此书上分二次吃,就是二剂,二剂大黄四两(12钱)。

阳明病篇1、白虎汤170、伤寒脉浮发热无汗,其表不解,不可与白虎汤,渴欲饮水无表证者,白虎加人参汤主之。

176、伤寒脉浮滑,此以表有热里有寒,白虎汤主之219、三阳合病,腹满身重难于转侧,口不仁面垢,谵语遗尿。

发汗则谵语,下之则额上生汗,手足逆冷。

若自汗出者,白虎汤主之350、伤寒脉滑而厥者,里有热,白虎汤主之2、白虎加人参汤26、服桂枝汤大汗出后,大烦渴不解,脉洪大者,白虎加人参汤主之168、伤寒若吐若下后,七八日不解,热结在里,表里俱热,时时恶风大渴,舌上干燥而烦,欲饮水数升者,白虎加人参汤主之169、伤寒无大热口燥渴,心烦背微恶寒者,白虎加人参汤主之170、伤寒脉浮发热无汗,其表不解,不可与白虎汤,渴欲饮水无表证者,白虎加人参汤主之222、若渴欲饮水口干舌燥者,白虎加人参汤主之3、竹叶石膏汤397、伤寒解后,虚羸少气,气逆欲吐,竹叶石膏汤主之4、小承气汤208、阳明病,脉迟,虽汗出,不恶寒者,其身必重,短气,腹满而喘;有潮热者,此外欲解,可攻里也。

手足濈然汗出者,此大便已硬也,大承气汤主之。

若汗多,微发热恶寒者,外未解也,其热不潮,未可与承气汤,若腹大满不通者,可与小承气汤微和胃气,勿令至大泄下209、阳明病,潮热,大便微硬者,可与大承气汤,不硬者,不可与之。

若不大便六七日,恐有燥屎,欲知之法,少与小承气汤,汤入腹中,转矢气者,此有燥屎也,乃可攻之;若不转矢气者,此但初头硬,后必溏,不可攻之,攻之必胀满不能食也。

欲饮水者,与水则哕。

其后发热者,必大便复硬而少也,以小承气汤和之。

不转矢气者,慎不可攻也213、阳明病,其人多汗,以津液外出,胃中燥,大便必硬,硬则谵语,小承气汤主之。

若一服谵语止者,更莫复服214、阳明病,谵语,发潮热,脉滑而疾者,小承气汤主之。

因与承气汤一升,腹中转气者,更服一升。

若不转气者,勿更与之;明日又不大便,脉反微涩者,里虚也,为难治,不可更与承气汤也250、太阳病,若吐若下若发汗后,微烦,小便数大便因硬者,与小承气汤和之愈251、得病二三日,脉弱无太阳柴胡证,烦躁心下硬,至四五日,虽能食,以小承气汤少少与微和之,令小安,至六日,与承气汤一升。

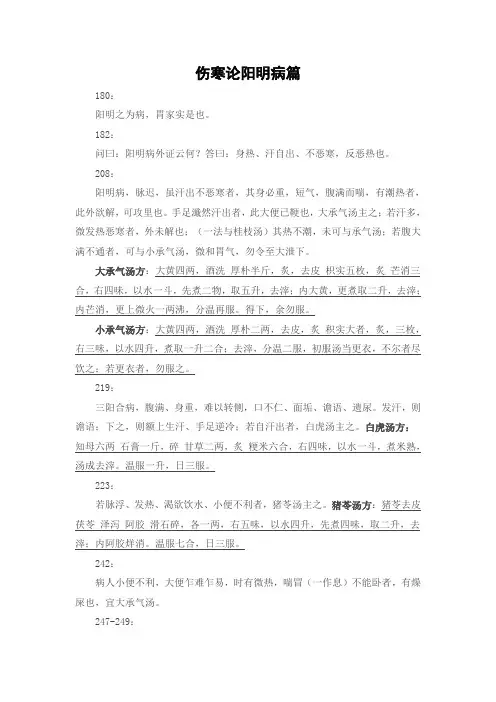

伤寒论阳明病篇

180:

阳明之为病,胃家实是也。

182:

问曰:阳明病外证云何?答曰:身热、汗自出、不恶寒,反恶热也。

208:

阳明病,脉迟,虽汗出不恶寒者,其身必重,短气,腹满而喘,有潮热者,此外欲解,可攻里也。

手足濈然汗出者,此大便已鞕也,大承气汤主之;若汗多,微发热恶寒者,外未解也;(一法与桂枝汤)其热不潮,未可与承气汤;若腹大满不通者,可与小承气汤,微和胃气,勿令至大泄下。

219:

三阳合病,腹满、身重,难以转侧,口不仁、面垢、谵语、遗尿。

发汗,则谵语;下之,则额上生汗、手足逆冷;若自汗出者,白虎汤主之。

白虎汤方:

223:

242:

病人小便不利,大便乍难乍易,时有微热,喘冒(一作息)不能卧者,有燥屎也,宜大承气汤。

247-249:

趺阳脉浮而涩,浮则胃气强,涩则小便数,浮涩相搏,大便则鞕,其脾为约,

太阳病三日,发汗不解,蒸蒸发热者,属胃也,调胃承气汤主之。

伤寒吐后,腹胀满者,与调胃承气汤。

252-255:

伤寒六七日,目中不了了,睛不和,无表里证,大便难,身微热者,此为实也。

急下之,宜大承气汤。

阳明病,发热、汗多者,急下之,宜大承气汤。

发汗不解,腹满痛者,急下之,宜大承气汤。

腹满不减,减不足言,当下之,宜大承气汤。

259-262:

伤寒发汗已,身目为黄,所以然者,以寒湿(一作温)在里不解故也。

以为不可下也,于寒湿中求之。

伤寒七八日,身黄如桔子色,小便不利,腹微满者,茵陈蒿汤主之。

《伤寒论》阳明病篇讲稿阳明病讲稿第1节:概述,纲要大家好,今天我们开始讲阳明病这个章节,首先我们来看一下学习目的和要求,首先需要掌握阳明病提纲证,阳明病热证、实证的主要证候表现、病机、治法及方药。

熟悉阳明的生理特点,阳明病的病因病机、治禁,以及阳明发黄证的证候表现、病机、治法、方药等等,学习内容包含4个方面,分别是概述,纲要,本证以及变证。

何谓阳明现在我们来看阳明病的概述部分,阳明是什么呢?在《黄帝内经》里面有记载。

黄帝问:阳明何谓也?岐伯曰:“两阳合明也”。

又说:“两阳合于前,故曰阳明。

两阴交尽,故曰厥阴”。

“两阳合明故曰明”。

这里的两阳指的是太阳与少阳,两阳相合故曰明,明指的是明亮,强大,蕃盛,光明,上一张我们谈到的太阳病当中的太阳,称为巨阳,又称为三阳,《内经》说“言其大也”,今天我们谈到的阳明,又称为二阳,《内经》说“言其强也”。

太阳“言其大”指的是太阳经脉为人体的藩篱,分布于人体的整个后脑、后项、后背、下肢后部等部位,其经脉分布之广,故言其大。

阳明为多气多血之经,《黄帝内经》又说“阳明者表也,五脏六腑之海也”,所以阳明经气血旺盛,抗邪有力,感邪之后疾病多从燥化、从热化,因此说阳明“言其强”。

阳明的生理阳明是指足阳明胃和手阳明大肠,与足太阴脾、手太阴肺互为表里。

六经的实质向来是一个争议很大的问题,历代注家对于六经有各种不同的认识,见仁见智,有经络说,有脏腑说,有经界说,有标本中气说,有气机升降说,有证候群说等等,我们这本教材所认为六经的实质属于脏腑经络说,这种观点目前为较多医家赞同,但是归根到底这只是一种学说,而非定论。

对于初学者,我们选择尊重教材,等大家将来对《伤寒论》有更深刻的认识,然后再吸取其他学说的内容和优点。

手阳明大肠经,从手走头,经脉比较短。

足阳明胃经经脉,从头走足,经脉非常长,行于人体的正面,有4支支脉和1支直脉。

足阳明胃经的经脉,它的循行是由头走足,行于头、面、胸、腹,络脾属胃,经别上通于心,在这里呢,我们要重点看一下它的经别走向,因为经别与后面的病症有着密切的关系。

伤寒论学习系列——阳明病篇嗯嗯,今天是三阳病最后一篇,阳明病篇,不知道你看完了三阳病之后,有什么收获没,可以在文章最下方写留言,和老师们进行交流。

回顾:伤寒论学习系列,太阳病篇伤寒论学习系列,少阳病篇阳明篇一、阳明病大旨阳明为病胃家实。

原文曰:“阳明之为病,胃家实也。

”此条乃阳明病之纲领。

热实邪盛在胃肠。

胃家实者,邪热实盛也,不仅指燥屎大便硬一点,惟燥屎便坚亦括在其中耳。

正阳阳明乃自发。

原文曰:“病有太阳阳明,有正阳阳明,有少阳阳明,何谓也?答曰:太阳阳明者,脾约是也,正阳阳明者,胃家实是也。

少阳阳明者,发汗利小便已,胃中燥烦实,大便难是也。

”此一条分别甚清,以胃家实属正阳阳明,且与脾约大便难鼎立而言,可知胃家实不仅指腑有燥屎便坚一点明矣。

自发势炽病鸱张。

凡阳明病自发之症,即所谓伏邪从肠胃蕴发是也,其来骤,其势炽,观其症象自可明瞭。

如桂枝汤服后,骤现大渴引饮,烦躁壮热之白虎汤证,即伏邪蕴郁自发者。

再如原文:“病有得之一日,不发热而恶寒者何也?答曰:虽得之一日,恶寒将自罢,即汗出而恶热也。

”此系阳明自发证候。

玩其中“恶寒将自罢,即汗出而恶热”两句,便可见是自动而发者,引此二条,以明所谓正阳阳明自发之症,亦有先见太阳病者,勿误会见过太阳病便是太阳阳明也。

须知所指太阳阳明者,其范围甚狭,仅指因发汗利小便而致胃中干燥,大便难属脾约者一证耳。

若概以先见太阳症续见阳明症者,统属之太阳阳明,如舒驰远、喻嘉言所云则谬矣。

少阳阳明亦如此,观其原文甚明显也。

太少余波成内实。

发汗若下津液亡。

胃中干燥大便秘。

燥实无邪脾约当。

太阳阳明者,脾约是也。

脾约一症,但不更衣,余无所苦是也;少阳阳明者,发汗利小便,胃中干燥大便难是也。

二者名虽异而实相同,盖同是因发汗利小便而亡津液,以致胃中燥实,大便艰约也。

原文又曰:“太阳病若发汗,若下,若利小便,此亡津液,胃中干燥,因转属阳明,不更衣,内实大便难者,此名阳明也。

”按此条即太阳阳明脾约之注脚,以此条与上述少阳阳明条合参,更为名异实同之证据,无论由太阳或由少阳而来,其为亡津液、胃燥便艰内实则一也。

【经典】阳明病阳明病,伤寒六经病之一。

为阳气亢盛,邪从热化最盛的极期阶段的伤寒。

证候性质属里实热。

一、临床表现简介《伤寒论》说:“阳明之为病,胃家实是也。

”“伤寒三日,阳明脉大。

”“阳明病外证云何?答曰:“身热汗自出,不恶寒,反恶热也。

”“伤寒若吐若下后不解,不大便五六日,上至十余日,日晡所发潮热,不恶寒,独语如见鬼状,若剧者,发则不识人,循衣摸衣,惕而不安,微喘直视,脉弦者生,清者死,微者但发热谵语者,大承气汤主之,若一服利,则止后服。

”“阳明病,汗出多而喘者,不可与猪苓汤,以汗多胃中燥,猪苓汤复利其小便故也。

”总结凡出现身热,汗自出,不恶寒反恶热脉大等证,就叫阳明病。

阳明病分经证和腑证二类;阳明经证是邪在胃中的病变;阳明腑证是邪在大肠的病变。

二、病理机制1.阳明经证:外邪入里化热,热与燥相合于胃中,以致消烁津液,出现身热、汗出、口渴引饮、脉洪大等。

2.阳明腑证:外邪人里化热,与大肠的燥热相合,以致津液被耗,燥结成实,阻滞于中,即产生潮热、谵语、便秘、腹满而痛、脉沉实等证。

三、中医诊断当其高热散漫之际,则以寒凉药清热为治,所以阳明经证主要用清法,可选用辛寒苦寒清解里热的方剂;若热与实结于大肠则以寒下药为治,急下存阴,争取时间,不使煎熬津液,所以腑证主要用下法,可选用苦寒泻下的方药。

1.阳明经证治法:阳明经证是里热蒸腾所致,表里俱热,所以治宜石膏汤。

2.阳明腑证治法:阳明腑证是邪热已与大肠糟粕搏结成实热证。

治疗的目的是排除燥实,清肃里热。

由于病变有轻重缓急的不同,所以阳明腑证的治法有三个方子:调胃承气汤为泻下缓剂,是治疗腑实初起,结而未实,或津液受损以燥热为主的证候,小承气汤是治疗腑实以痞满实为主;大承气汤是治疗腑实以痞满燥实为主。

“实则阳明,虚则太阴”,这是一句有实践经验的中医谚语。

阳明病可以转变为太阴病,也就是抗病力由强到减弱的表现,预后不良;太阴病也可以转变为阳明病,则表示抗病力由弱转强,预后佳良。

伤寒论]阳明病篇小结阳明病辨证,“阳明病,若能食,名中风,不能食,名中寒”太阳是主表的,所以太阳中风和太阳伤寒是以有汗和无汗来区分的,阳明胃是主里的,阳明胃也有受纳腐熟水谷的作用,是以能食和不能食来分所谓中风和伤寒,后世医家认为,这里的中风是阳邪伤阳明,这里的伤寒,是中阳不足,寒邪中焦,当然阳邪伤于中焦的话,那是有热,有热则消谷善饥,所以他能食,就把它叫做中风。

中阳不足,受纳腐熟无权。

寒邪伤中焦,他不能食,就把它叫做中寒。

不过今天在临床上,阳明中风,阳明中寒,在临床辨证的时候这两个名词不怎么用了,所以临床意义不是太多。

191条,“阳明病,若中寒者,不能食”,这是中阳不运,受纳无权的表现,这是中阳不足,清浊不分的表现。

能够分清浊,浊者归大肠的,清者归膀胱,小便就通畅,现在小便不利就是尿少,这是清浊不分的表现,这个溅汗出,不是热迫津液外越,而是中阳不足,阳不摄阴,中阳不足,阳不摄阴,可以见到手足汗出如流水不断,阳明胃热盛,逼迫津液外越,也可以见到手足汗出如流水不断,这两者在临床症状上就是汗出。

手足汗出,怎么鉴别,手脚出汗是出热汗的,那是阳明燥热盛,手脚出汗是出冷汗的,那是中阳不足,阳不摄阴,出冷汗的你摸上去汗都是凉的,出热汗的你摸上去汗都是热的,此欲作固瘕,固瘕是个证候的名称,据注解,固瘕是因胃中虚冷,水谷不消而结积的病患,其特征为大便初硬后溏,所以大便初硬后溏就叫固瘕,而现在小便不利,手脚出冷汗,还有不能食,这是将要作固瘕前驱症状,“必大便初硬后溏”,大便初硬后溏的病机,我们以前谈过了,因为中阳不足,水湿不运,大便本应当是稀溏的,中阳不足,水湿不运,清浊不分,那大便肯定是稀溏的,可是呢,中阳不足,运化无力,湿浊在肠道停滞过久,初头从阳明燥化,因此它是初头硬,所以初硬后溏,正是中阳不足的一种表现,张仲景进一步解释,出现大便初硬后溏的这种病机是,“所以然者,以胃中虚冷,水谷不别故也”,之所以出现这种情况,是因为胃中虚寒,然后水谷不运,水谷不别。