七年级科学四季与节气

- 格式:doc

- 大小:59.00 KB

- 文档页数:3

24节气科学知识(精选)立春,雨水,惊蛰,春分,清明,谷雨,立夏,小满,芒种,夏至,小暑,大暑,立秋,处暑,白露,秋分,寒露,霜降,立冬,小雪,大雪,冬至,小寒,大寒。

这是中国古代传统的二十四节气,是中国农历和气象现象相结合的产物,展示了中国丰富的气象知识。

在这篇文章中,我们将深入探讨这些节气背后的科学知识。

一、立春与气候变化立春是农历二十四节气中的第一个节气,标志着春季的开始。

立春时太阳黄经达到315°,此时太阳直射点位于南半球,北半球则开始逐渐斜射。

立春之前,我国大部分地区都处于寒冷的冬季,气温很低,万物凋零。

而立春之后,昼长夜短,阳光照射时间逐渐增多,气温也开始回升。

这是因为太阳的直射点向北移动,阳光到达地球的时间和角度增加,使得气温逐渐升高。

二、雨水与降水谷雨雨水是春季的第二个节气,这段时间正是春雨开始出现的时候。

雨水时太阳黄经达到330°,此时太阳直射点位于北半球的风带上,暖湿气流开始向北输送,形成了春季解冻和降水的条件。

正是由于暖湿气流的影响,春季是我国大部分地区的降水过渡期。

而谷雨是春季的第三个节气,在这段时间,降水量最大,也是我国大部分地区的春耕开始的时候。

三、立夏与初夏气温变化立夏是夏季的开始。

一般来说,立夏时太阳黄经达到45°,此时太阳直射点位于北半球的副热带地区。

立夏之后,气温逐渐回升,进入初夏季节。

夏季的气温升高与太阳的直射角度有关,太阳直射角度越大,地表的辐射热越强,气温也会相应升高。

然而,由于地球的自转和公转,不同地区对太阳的直射角度不同,因此,夏季的炎热程度也有所不同。

四、小满与大气湿度升高小满是夏季的第二个节气。

夏季是我国大部分地区的雨季,而小满正是雨季的开始。

这是因为小满时太阳黄经达到60°,此时太阳直射点位于北半球的低纬度地区,暖湿气流由南方向北方输送,使得气温逐渐升高,湿度增加,形成了雨季的条件。

五、芒种与农作物生长芒种是夏季的第三个节气,也是农作物生长的重要时期。

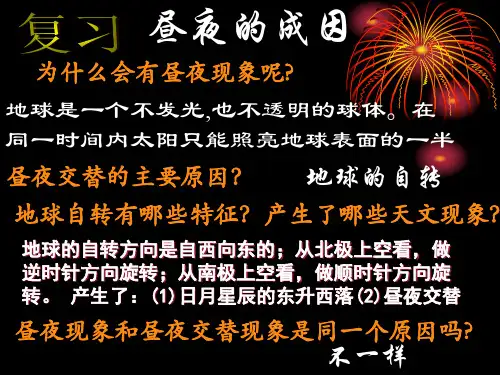

七年级科学上册第二章昼夜与四季教案(知识点+练习)华东师大版1.了解天体的东升西落现象与地球自转的关系2.了解昼夜的成因3.了解“日”的定义,以及它与地球自转周期的关系4.知道中国古代的记时仪器和著名的天文学家第一节昼夜的成因第一节的知识目标:1、地球的自转①地球自转的中心②地球自转的方向(包括从北极俯视)③地球自转的周期④地球自转产生的星空现象2、昼夜交替的成因①产生昼夜的原因②产生昼夜交替的原因③白天中日影的变化3、计时工具①日的定义②古代计时工具③现代计时工具4、中国古代著名天文学家(生平与杰出贡献)①张衡②祖冲之③一行④郭守敬【概念与规律】1、地球自转(rotation):地球绕地轴不停地旋转运动叫地球自转。

2、地球自转方向:自西向东。

3、自转周期(period):约24小时(1日)。

4、地球自转产生的天文现象:日月星辰的东升西落,昼夜交替。

5、产生昼夜现象的原因:地球本身是不发光、不透明的球体。

6、形成昼夜交替现象的主要原因:地球在不停地自转。

7、日(day)是以地球自转运动为基准的时间计量单位;1日=24小时=1440分钟=86400秒。

8、通过测量竿影长度和方向活动,可知一天中太阳不仅从东到西地改变位置,还在不断变化着自己的高度。

一、昼夜形成的原因?昼夜交替形成原因?1.地球本身是一个不透明不发光的球体,2、太阳光在同一时间内只能照到地球一般的表面积。

3、地球的自传。

二、地球自转方向?从北极看朝哪个方向?从南极看朝哪个方向?自西向东。

逆时针。

顺时针。

三、地球自转以什么为中心?自转产生了哪些自然现象?地轴。

昼夜交替,日月星辰的东升西落。

四、地球自转的周期为1日,24小时。

我国古代计时工具漏刻和日晷。

如何定义一日?太阳连续两次位于正南位置的时间间隔,即地球大致自转一周的时间间隔,定义为1日。

例有关地球自转方向的说法正确的是()A、自西向东B、自东向西C、顺时针D、逆时针分析:地球自转方向可以从三个方面描述:(1)习惯上定义为自西向东;(2)从地轴北端或北极上空看呈逆时针;(3)从地轴南端或南极上空看呈顺时针。

七上科学第四章知识要点(全)第一节地球的自转第四章1.地球的自转:地球绕地轴不停地旋转的运动。

2.地球自转的方向:自西向东。

(1)从北极上空俯视,地球作逆时针方向旋转。

(2)从南极上空俯视,地球作顺时针方向旋转。

3.地球自转的周期:约1天(约24小时)。

4.地球自转产生的现象。

(1)东升西落 (2)昼夜交替5.昼夜现象:由于地球是一个不发光、不透明的球体。

昼夜交替现象:地球不停地自转。

6.晨昏线(圈):昼夜半球的分界线,它由晨线和昏线构成。

(1)昏线:随着地球的自转,逐渐由昼变成夜的界线。

(2)晨线:随着地球的自转,逐渐由夜变成昼的界线。

第二节北京的时间和“北京时间"1.地方时:因经度不同而不同的时刻,称为地方时,东边的地方时总是比西边的来得早。

2.时区:把全球划分成24个150经度宽的地区,每个地区就叫做一个时区。

区时:以中央经线的地方时作为全区统一使用的标准时间。

区时计算原则:东正西负,东加西减3.北京的时间和“北京时间”。

(1)北京的时间:北京的地方时,即东经1160经线的地方时(2)北京时间:东八区的区时,即东经1200经线的地方时。

4.日界线:以1800经线为基线,称为国际日期变更线,简称日界线。

它是曲折。

(1)东十二区和西十二区的时刻相同,但日期相差一天。

(2)从西十二区越过日界线进入东十二区,日期要增加一天,反之就要减去一天。

(3)西十二区在日界线东侧(昨天),东十二区在日界线西侧(今天)。

(4)自东向西越过日界线,日期要增加一天,反之就要减去一天。

(5)日界线的西侧是地球上新的一天的起点。

第三节地球的绕日运动1.地球的公转:地球自西向东绕太阳不停地旋转,周期为365.2422天2.太阳高度:太阳光与地面的交角,叫做太阳高度角,简称太阳高度。

(1)一天中太阳高度正午最大,杆影最短。

(由于地球自转)(2)一年中,正午太阳高度夏季最大,杆影最短,冬季正午太阳高度最小, 杆影最长。

七年级上册季节划分知识点季节划分是人们日常生活中常见的话题之一,它关系到我们的穿衣、饮食、出行等方方面面。

而在物理学中,季节划分是以天文学知识为基础的。

那么,季节划分究竟是什么呢?接下来,我们将从季节的定义、划分依据以及季节变化规律等方面来探究这一话题。

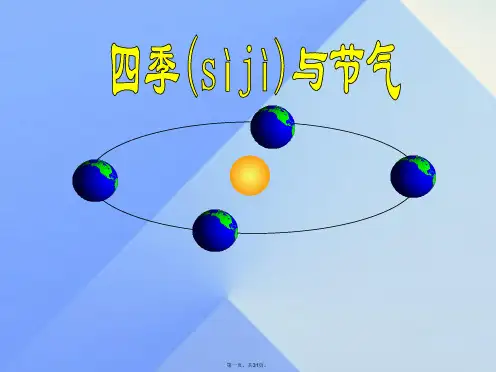

一、季节的定义季节是指在一年中,地球绕太阳一周所经历的不同气候和天气现象。

一般认为,春夏秋冬是一年的四季,每个季节都有自己独特的气候特点和天气特征。

在中国,季节主要分为春、夏、秋、冬四季。

二、划分依据季节的划分是以太阳直射点位置的变化为依据的。

地球绕太阳公转的轨道是一个椭圆形,轨道上有两个特殊的位置,分别是地球离太阳最远的位置“远日点”和离太阳最近的位置“近日点”。

而在轨道上,如果画出一条穿过地球北极和南极的虚拟线,这条线就是地球的轴线。

地球的轴线与轨道平面的夹角称为倾角,目前地球的倾角大约为23.5度。

由于地球轴线的倾斜,当地球绕太阳公转时,太阳的直射点位置会发生变化。

当太阳垂直照射赤道时,我们就进入了春、秋季,此时南北半球光照时间相同,白昼和黑夜的时间也大致相同;当太阳垂直照射南回归线时,我们就进入了冬季,此时南半球累积白昼时间较短,出现寒冷现象;而当太阳垂直照射北回归线时,我们就进入了夏季,此时北半球累积白昼时间较长,出现炎热的天气。

三、季节变化规律季节的变化规律与地球绕太阳的公转周期和自转周期密切相关。

地球绕太阳公转一周约365.24天,为了方便计算,人们将一年分为四季,每个季节约为92天。

在季节变化的过程中,气温、日照时间、降水等因素都会发生相应变化。

比如,在冬季,由于太阳照射角度很低,所以日照时间较短、降水量较少,气温较低;而在夏季,则恰恰相反,白天时间长、降水量大、气温高。

总之,季节划分是一个复杂而美妙的现象,我们可以通过天文学知识来理解季节变化的规律,进而更好地享受不同季节带来的乐趣。

24节气科学知识中国传统节气是根据农历和天文现象来划分的,共有24个节气,分别为立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒和大寒。

这些节气的变化代表了自然界的周期性变化,对于我们了解和适应自然环境至关重要。

以下将从农业、气象、生活以及保健等方面,介绍一些与24节气相关的科学知识。

一、农业1. 节气与农作物的种植节气不仅与自然界的变化相关,也与农业生产密切相关。

例如,立春之后,春节过后很多地方开始春耕备耕工作。

立夏后是夏季作物的生长季节,如水稻、玉米等。

小雪之后是小麦的播种期。

熟悉节气的变化,农民可以更好地掌握作物的生长规律,提高农业生产效益。

2. 节气与农业灾害节气变化也对农业灾害形成一定影响。

春分刚过,气温回升,是诸多害虫的孳生期,可能对庄稼造成危害。

而梅雨季节也是农作物病虫害较为严重的时期。

农民可以根据节气变化,及时采取防治措施,减少农业灾害对农作物的破坏。

二、气象3. 节气与气温变化节气是根据太阳在黄道上的位置来划分的,每个节气时间相对固定。

通过观察节气的变化,可以总结出温度变化的规律。

例如,大暑过后,天气开始转凉,气温逐渐下降。

而小寒之后便是寒冷的冬天。

掌握节气的变化规律可以帮助人们预测天气变化,更好地做出衣着和出行等方面的决策。

4. 节气与降水雨水和谷雨是两个与降水相关的节气。

雨水之后,雨量明显增多,是春季降水的开端。

而谷雨时节,天空多云,有利于作物生长。

冬至之后,大部分地区降雪量逐渐增大。

通过了解节气与降水的关系,人们可以合理规划农作物灌溉和水资源利用。

三、生活5. 节气与人们的生活习惯在中国,24个节气与人们的生活息息相关。

立春之后,人们会吃春饼、喝春茶,表示迎接春天的到来。

清明时节,人们会祭拜祖先,扫墓纪念逝去的亲人。

白露节气之后,人们开始喝菊花茶,以消暑降温。

每个节气都有各自的习俗和风俗习惯,为人们的生活增添了丰富多彩的色彩。

科学活动《二十四节气》教案一、教学目标。

1. 了解中国传统的二十四节气,包括节气的名称、时间和与之相关的气候变化;2. 了解二十四节气与农业生产、生活习俗的关系;3. 培养学生的观察和记录能力,让学生通过实地观察和实验,了解节气的特点;4. 培养学生的合作意识和团队精神,让学生在小组中共同完成实验和报告。

二、教学重点和难点。

重点,二十四节气的名称、时间和与之相关的气候变化;难点,二十四节气的气候特点和与农业生产、生活习俗的关系。

三、教学过程。

1. 导入。

通过图片或视频展示二十四节气的名称和时间,引导学生了解二十四节气的概念。

2. 学习。

讲解二十四节气的名称、时间和与之相关的气候变化,让学生了解每个节气的特点。

3. 实地观察。

安排学生到校园或周边田野进行实地观察,让他们记录当天的气温、天气情况和植物生长状况,以了解节气与气候变化的关系。

4. 实验。

安排学生进行实验,观察不同节气下植物的生长情况,了解节气对植物生长的影响。

5. 小组讨论。

将学生分成小组,让他们讨论二十四节气与农业生产、生活习俗的关系,并撰写小组报告。

6. 总结。

通过学生的报告和讨论,总结二十四节气的重要性和与生活的关系。

四、教学评价。

1. 观察记录。

学生根据实地观察和实验结果,记录当天的气温、天气情况和植物生长状况,完成观察记录表。

2. 报告评价。

根据小组报告的内容和表现,评价学生的合作意识和团队精神。

3. 知识检测。

通过问答或小测验,检测学生对二十四节气的理解和掌握程度。

五、教学反思。

通过这次科学活动,《二十四节气》教案的设计,学生不仅了解了中国传统的二十四节气,还通过实地观察和实验,加深了对节气与气候变化、农业生产、生活习俗的理解。

同时,学生在小组合作中培养了观察和记录能力,提高了合作意识和团队精神。

这样的科学活动不仅拓展了学生的知识面,还培养了学生的综合素质,是一次富有意义的教学实践。

新课标助学课课练科学七年级上册参考答案走进科学第1节 探索奇妙的自然界(一)(1)水会流出一点,但硬板纸不会掉下(2)水会流出一点,而硬板纸却不会掉下(3)为什么硬板纸不掉下?4.(1)为什么会下雨?(2)为什么树叶会再秋天开始下落?;(1)种子在什么条件下易发芽?(2)湿衣服在什么条件下易干?示例:宇宙行星撞上了地球,是地球上一片黑暗,植物大量死亡,以植物为食的恐龙渐渐死亡,食肉恐龙也因为别的动物减少而渐渐灭绝了。

6.(1)×(2)×(3)√7.(1)B (2)A (3)B(4)A(5)A(6)B(7)A(8)A(9)A(10)A (11)A(12)A(13)A(14)A(15)A(16)B(17)A (18)A(19)A(20)A第1节 探索奇妙的自然界(二)像光照处弯曲生长 2.红 3.它会向上滚,但是它的重心是向下的。

4.明信片一边下落,一边旋转;明信片飘落5.(1)有无色变红色(2)又红色变无色(3)再次变成红色2.C3.B4.A5.C6.B7.C8.B9.A 10.C 11.C 12.(1)冰会熔化(2)为什么冰块放在水中会熔化?13.为什么兔和猫的双眼位置不同?14.CD 长;一样大;一样大15(1)深度越浅,干细沙的温度高,湿沙的温度低(2)深度略深,干细沙与湿沙的温度一样高 (3)深度越深,干细沙的温度低,湿沙的温度高 结论蝎子越往深处藏,温度就低。

第2节 什么是科学探究(1)是(2)SARS 的病源究竟何在?(3)一个假设(4)至少还要多找一些其他的野生动物进行研究。

(5)示例:为什么SARS 病毒的病源会在动物上?2.(1)问题:为什么身体会不舒服?探究过程:去超市在买一瓶饮料,检验饮料是否有问题。

(2)问题:为什么会失窃 探究过程:去看看门窗是否关闭。

(3)问题;为什么灯会突然熄灭? 探究过程:去看看是不是断电了,灯是不是坏了。

3.磁铁能吸住铁制图钉,不能吸住塑料纽扣;示例:铁制图钉为什么会被磁铁吸住?第3节 建立的你的健康信息(一) 刻度尺 米 m 厘米,毫米 2.(1)250 3105.2-⨯(2)0.88 5108.8⨯(3)9101-⨯7101-⨯ 3.C 4.B 5.A 6.A 8.B 8.D9.1 毫米 2.C 3.C 4.A5.2.600cm6.2.70 2.77.A B8.刻度尺 909.D 10.312米11.2.24厘米 2.13厘米第3节 建立你的健康信息档案(二) 冷热程度 温度计 6.计时器秒 s 7.(1)60 3600(2)150 24 8.-23℃ 零下二十三摄氏度 25℃ 二十五摄氏度 2.C 3.B 4.C 5.C 6. C 7.C 8.B 9.53分钟没有10.示例:我在玻璃管上刻上度数,放入水中时,如果气温高,气球会膨胀,如果气温低,气球不会膨胀。

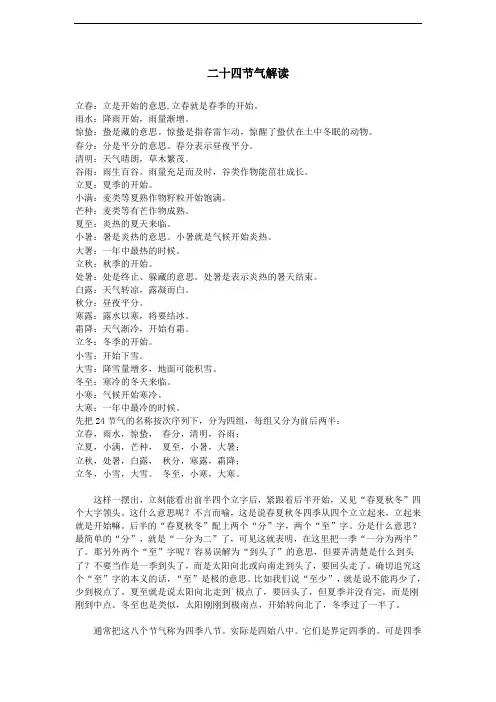

二十四节气解读立春:立是开始的意思,立春就是春季的开始。

雨水:降雨开始,雨量渐增。

惊蛰:蛰是藏的意思。

惊蛰是指春雷乍动,惊醒了蛰伏在土中冬眠的动物。

春分:分是平分的意思。

春分表示昼夜平分。

清明:天气晴朗,草木繁茂。

谷雨:雨生百谷。

雨量充足而及时,谷类作物能茁壮成长。

立夏:夏季的开始。

小满:麦类等夏熟作物籽粒开始饱满。

芒种:麦类等有芒作物成熟。

夏至:炎热的夏天来临。

小暑:暑是炎热的意思。

小暑就是气候开始炎热。

大署:一年中最热的时候。

立秋:秋季的开始。

处暑:处是终止、躲藏的意思。

处暑是表示炎热的暑天结束。

白露:天气转凉,露凝而白。

秋分:昼夜平分。

寒露:露水以寒,将要结冰。

霜降:天气渐冷,开始有霜。

立冬:冬季的开始。

小雪:开始下雪。

大雪:降雪量增多,地面可能积雪。

冬至:寒冷的冬天来临。

小寒:气候开始寒冷。

大寒:一年中最冷的时候。

先把24节气的名称按次序列下,分为四组,每组又分为前后两半:立春,雨水,惊蛰,春分,清明,谷雨;立夏,小满,芒种,夏至,小暑,大暑;立秋,处暑,白露,秋分,寒露,霜降;立冬,小雪,大雪。

冬至,小寒,大寒。

这样一摆出,立刻能看出前半四个立字后,紧跟着后半开始,又见“春夏秋冬”四个大字领头。

这什么意思呢?不言而喻,这是说春夏秋冬四季从四个立立起来,立起来就是开始嘛。

后半的“春夏秋冬”配上两个“分”字,两个“至”字。

分是什么意思?最简单的“分”,就是“一分为二”了,可见这就表明,在这里把一季“一分为两半”了。

那另外两个“至”字呢?容易误解为“到头了”的意思,但要弄清楚是什么到头了?不要当作是一季到头了,而是太阳向北或向南走到头了,要回头走了。

确切追究这个“至”字的本义的话,“至”是极的意思。

比如我们说“至少”,就是说不能再少了,少到极点了。

夏至就是说太阳向北走到`极点了,要回头了,但夏季并没有完,而是刚刚到中点。

冬至也是类似,太阳刚刚到极南点,开始转向北了,冬季过了一半了。

通常把这八个节气称为四季八节。

24节气科学知识农历二十四节气是中国传统文化中重要的时间标志,它们以太阳直射黄经的位置划分,反映了自然界中气候、物候和农事的变化。

这些节气的出现与地球运行、太阳高度角、气温湿度等因素密切相关,也与生物的生长繁衍、人类的生产生活紧密相连。

在这篇文章中,将探讨24节气的科学知识,从太阳、地球和自然界三个方面解析其原理与意义。

一、太阳:节气与太阳直射黄经的关系每年的冬至那天,太阳直射地球的位置位于南回归线上,也就是南纬23.5度。

此后,太阳逐渐北升,直到夏至时达到北纬23.5度的位置。

这两个极点分别被称为“冬至点”和“夏至点”,两者之间形成的直线称为“黄道”。

春分和秋分这两个节气则正好位于黄道上,分别位于南北回归线与黄道的交点上。

因此,每个节气与太阳直射黄经的关系密切,昭示着太阳能量的分配和季节的变化。

二、地球:节气与地球自转公转的关系地球自转是指地球绕着自身的轴线旋转的运动,周期为一天。

地球公转则是指地球绕太阳旋转的运动,周期为一年。

这两种运动造就了地球的昼夜变化和四季交替。

由于地轴倾角的存在,地球在公转过程中,不同地区受到太阳光照的方式和程度各不相同,形成了南北半球之间的温度差异和季节分界。

节气的出现与地球自转公转的关系十分密切。

例如,立春是太阳直射黄经为315度的时候,此时太阳位于赤道与北回归线之间,也就是春分所在的位置。

经过立春,北半球的气温开始回升,昼长夜短,温暖的春天到来。

同理,立秋也是太阳直射黄经为225度的时候,南半球正好是春分的位置。

此时,北半球的夏天过去,渐入凉爽的秋季。

三、自然界:节气与物候、气象现象的关系每一个节气都与自然界中的物候和气象现象有关。

例如,惊蛰是描述春雷开始响起的节气。

当太阳直射黄经为345度时,地球赤道以北的地区开始进入春季,气候逐渐转暖,冻土开始解冻,昆虫苏醒,蛙声蝉鸣,春雷随之而来,预示着春天真正的到来。

谷雨则暗示了降雨的重要性。

太阳直射黄经为30度时,也就是谷雨的时间。

科学七年级下第四章知识要点1.地球绕地轴的旋转运动叫做地球自转.从地轴北端或北极上方观察,地球逆时针方向旋转。

从地轴南端或南极上方观察,地球顺时针方向旋转。

(简记:北逆南顺)2.地球自转与地球公转球表面的一半,这就是白昼,而背着太阳的另一半则太阳照不到,是黑夜。

4..地球适宜的自转周期,使地表日温度变化平缓,白天温度不会太高,晚上不会太低(昼夜交替的周期不长,使得地面白昼增温不至于过分炎热,黑夜冷却不至于过分寒冷),从而保证了地球上生命的有机体的生存和发展。

5.晨昏线:1)晨线--由黑夜变为白昼的界线2)昏线--由白昼变为黑夜的界线6.地方时因经度不同而不同的时刻。

如北京的时间指东经116°的地方时7.时区:每隔15度划分一时区,全球划分为24个时区。

8.区时(标准时):每个时区都以其中央经线的地方时作为全区统一使用的时间。

如北京时间是指北京所在时区的中央经线(东经120°)的地方时,作为全国统一使用的时间。

9.日界线:180°经线作为国际日期变更线。

日界线的西侧(东十二区)是地球上新的一天的起点。

从西十二区向西越过日界线进入东十二区日期要加一天,而从东十二区向东越过日界线进入西十二区日期要减一天。

东十二区和西十二区的时刻相同,日期却差一整天。

10.阴历:以月相变化周期为依据;阳历:以地球饶日公转为依据;阴阳历:结合上面两种历法特点。

二十四节气的日期在公历中每年的位置是固定的(最多相差1天),二十四节气是根据四季更替(地球绕太阳公转)来划分的,将四季更替周期划分为二十四段,每段(约15天)为一个节气。

二十四节气属于阳历的成分。

练习:(1)现有三种历法,分别是阳历、阴历和阴阳历。

而我国的农历是属于其中的阴阳历。

公历是以地球饶日公转周期为依据的,阴历是以月相变化周期为依据的。

(2)公历年以公元记年。

一年12个月,每月30或31天。

但二月平年为28天,闰年为天。

(3)阳历每400年设97个日的年,303个日的平年。

24节气科学知识长期以来,人们在农耕生活中总结出了一套独特而精确的时间观念——24节气。

这古老而智慧的时间体系,蕴含着丰富的科学知识。

本文将以科普的方式,为大家介绍24节气的科学背景和知识。

一、节气的概念与起源24节气是中国古代农耕文化中独特的时间划分方式,它基于太阳视运动和地球自转的规律,将一年分为24个时间节点。

每个节气标志着季节的更替和自然界的变化。

这一时间体系具有悠久的历史和丰富的内涵,在文化、农业、气象等领域都扮演着重要的角色。

二、节气与气候变化的关系24节气的划分不仅仅是按照日期进行划分,更关注的是自然界的变化。

每个节气都对应着特定的气候现象和农业活动。

例如,立春预示着春天的开始,大地回暖,春雷初现;而谷雨则标志着春雨的丰沛,是田间农事的关键时期。

节气的变化与气候现象密切相关,通过24节气的划分,人们可以更好地适应自然环境,合理安排农事活动。

三、节气与人体健康的关系24节气的变化不仅影响着自然界,也对人体健康产生着一定的影响。

根据中医学的理论,每个节气都与人体的脏腑经络、精气血等方面有着密切联系。

例如,冬至是阴气最重的节气,此时人体的阳气也达到最弱,因此要注意保暖,养护肾脏;而立夏则意味着阳气开始升华,此时宜多晒太阳、适度运动,以增加体内阳气的活力。

合理了解和利用24节气的变化规律,有助于调整生活作息,改善身体健康。

四、节气的科学价值24节气作为一种时间划分方式,不仅仅是古代农耕文化的瑰宝,更有着深刻的科学价值。

通过观察和研究24节气的变化,我们可以更好地理解地球自转和太阳视运动的规律,揭示自然界的变化和相互关系。

同时,节气也为气象科学、农学、生物学等领域的研究提供了重要的参考依据。

通过挖掘和应用24节气的科学知识,可以更好地保护生态环境,实现气候和农业的可持续发展。

总结起来,24节气作为一种独特的时间体系,蕴含着丰富的科学知识。

节气的划分基于太阳视运动和地球自转的规律,与气候变化、人体健康等方面密切相关。

二十四节气的含义二十四节气歌春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。

秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

立春、立夏、立秋、立冬——分别表示四季的开始。

夏至、冬至——表示夏天、冬天到了。

“至”即到的意思;夏至日、冬至日一般在每年公历的 6 月 21 日和 12 月 22 日。

春分、秋分——表示昼夜长短相等,“分”即平分的意思。

雨水——表示降水开始,雨量逐步增多。

公历每年的 2 月 18 日前后为雨水。

惊蛰——春雷乍动,惊醒了蛰伏在土壤中冬眠的动物。

这时气温回升较快,每年公历的 3 月 5 日左右为惊蛰。

清明——含有天气晴朗、空气清新明洁、逐渐转暖、草木繁茂之意。

公历每年大约 4 月 5 日为清明。

谷雨——雨水增多,大大有利谷类作物的生长。

公历每年 4 月 20 日前后为谷雨。

小满——其含义是指夏熟作物的籽粒开始灌浆饱满,但还未成熟,只是小满,还未大满。

大约每年公历 5 月 21 日这天为小满。

芒种——麦类等有芒作物成熟,夏种开始。

每年的 6 月 5 日左右为芒种。

小暑、大暑、处暑——暑是炎热的意思。

小暑还未达最热,大暑才是最热时节,处暑是暑天即将结束的日子。

白露——气温开始下降,大气转凉,早晨草木上有了露水。

每年公历的 9 月 7 日前后是白露。

寒露——气温更低,空气已结露水,渐有寒意。

这一天一般在每年的 10 月 8 日。

霜降——天气渐冷,开始有霜。

霜降一般是在每年公历的 10 月 23 日。

小雪、大雪——开始降雪、小和大表示降雪的程序,小雪在每年公历 11 月 22 日,大雪则在 12 月 7 日左右。

小寒、大寒——天气进一步变冷,小寒还未达最冷,大寒为一年中最冷的时候。