四季与节气(2019年9月)

- 格式:ppt

- 大小:218.50 KB

- 文档页数:15

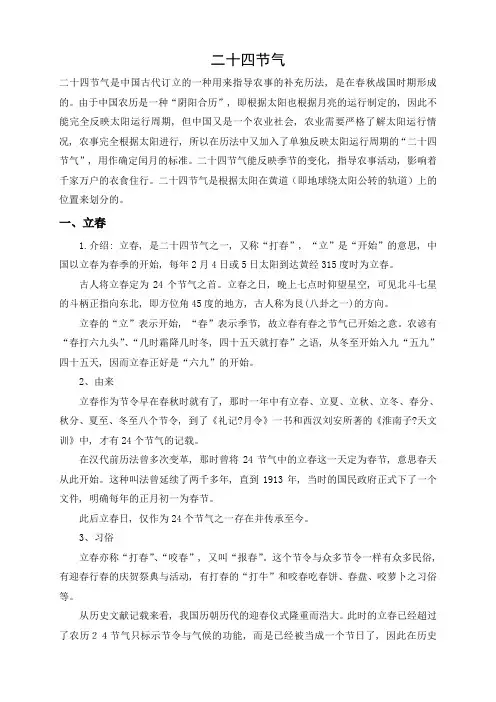

二十四节气二十四节气是中国古代订立的一种用来指导农事的补充历法, 是在春秋战国时期形成的。

由于中国农历是一种“阴阳合历”, 即根据太阳也根据月亮的运行制定的, 因此不能完全反映太阳运行周期, 但中国又是一个农业社会, 农业需要严格了解太阳运行情况, 农事完全根据太阳进行, 所以在历法中又加入了单独反映太阳运行周期的“二十四节气”, 用作确定闰月的标准。

二十四节气能反映季节的变化, 指导农事活动, 影响着千家万户的衣食住行。

二十四节气是根据太阳在黄道(即地球绕太阳公转的轨道)上的位置来划分的。

一、立春1.介绍: 立春, 是二十四节气之一, 又称“打春”, “立”是“开始”的意思, 中国以立春为春季的开始, 每年2月4日或5日太阳到达黄经315度时为立春。

古人将立春定为24个节气之首。

立春之日, 晚上七点时仰望星空, 可见北斗七星的斗柄正指向东北, 即方位角45度的地方, 古人称为艮(八卦之一)的方向。

立春的“立”表示开始, “春”表示季节, 故立春有春之节气已开始之意。

农谚有“春打六九头”、“几时霜降几时冬, 四十五天就打春”之语, 从冬至开始入九“五九”四十五天, 因而立春正好是“六九”的开始。

2、由来立春作为节令早在春秋时就有了, 那时一年中有立春、立夏、立秋、立冬、春分、秋分、夏至、冬至八个节令, 到了《礼记?月令》一书和西汉刘安所著的《淮南子?天文训》中, 才有24个节气的记载。

在汉代前历法曾多次变革, 那时曾将24节气中的立春这一天定为春节, 意思春天从此开始。

这种叫法曾延续了两千多年, 直到1913年, 当时的国民政府正式下了一个文件, 明确每年的正月初一为春节。

此后立春日, 仅作为24个节气之一存在并传承至今。

3、习俗立春亦称“打春”、“咬春”, 又叫“报春”。

这个节令与众多节令一样有众多民俗, 有迎春行春的庆贺祭典与活动, 有打春的“打牛”和咬春吃春饼、春盘、咬萝卜之习俗等。

从历史文献记载来看, 我国历朝历代的迎春仪式隆重而浩大。

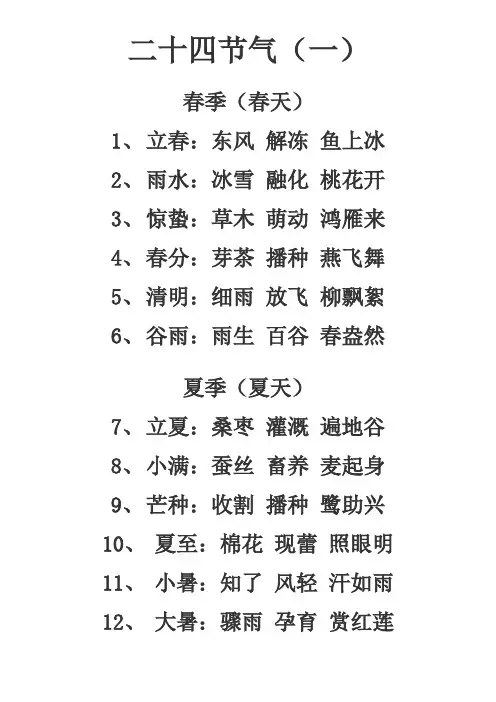

春季(春天)

1、立春:东风解冻鱼上冰

2、雨水:冰雪融化桃花开

3、惊蛰:草木萌动鸿雁来

4、春分:芽茶播种燕飞舞

5、清明:细雨放飞柳飘絮

6、谷雨:雨生百谷春盎然

夏季(夏天)

7、立夏:桑枣灌溉遍地谷

8、小满:蚕丝畜养麦起身

9、芒种:收割播种鹭助兴

10、夏至:棉花现蕾照眼明

11、小暑:知了风轻汗如雨

12、大暑:骤雨孕育赏红莲

秋季(秋天)

13、立秋:寒风飘叶寒蝉鸣

14、处暑:葵花添衣遍地黄

15、白露:秋雨降露白如银

16、秋分:桂花收获香满园

17、寒露:鸿雁南飞蟹正肥

18、霜降:芙蓉花落叶满天

冬季(冬天)

19、立冬:收葱修剪地始冻

20、小雪:残菊飘雪犁耙开

21、大雪:寒梅地冻温室暖

22、冬至:瑞雪防冻兆丰年

23、小寒:寒冬积肥腊月天

24、大寒:岁末辞旧过大年

二十四节气歌

春雨惊春清谷天夏满芒夏暑相连秋处露秋寒霜降冬雪雪冬小大寒。

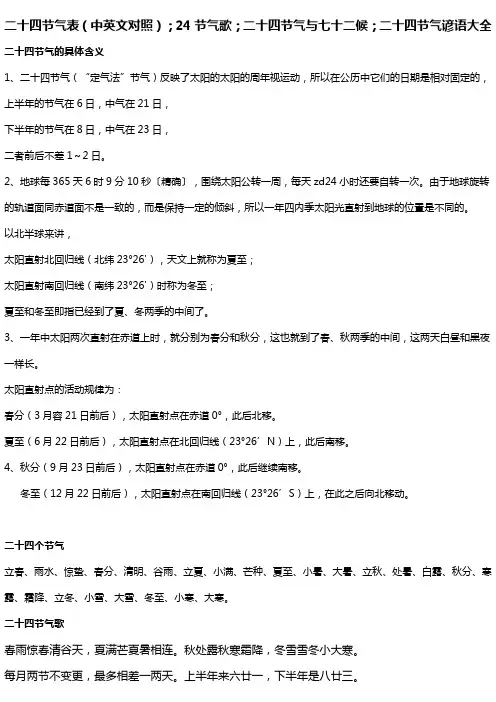

二十四节气表(中英文对照);24节气歌;二十四节气与七十二候;二十四节气谚语大全二十四节气的具体含义1、二十四节气(“定气法”节气)反映了太阳的太阳的周年视运动,所以在公历中它们的日期是相对固定的,上半年的节气在6日,中气在21日,下半年的节气在8日,中气在23日,二者前后不差1~2日。

2、地球每365天6时9分10秒〔精确〕,围绕太阳公转一周,每天zd24小时还要自转一次。

由于地球旋转的轨道面同赤道面不是一致的,而是保持一定的倾斜,所以一年四内季太阳光直射到地球的位置是不同的。

以北半球来讲,太阳直射北回归线(北纬23°26'),天文上就称为夏至;太阳直射南回归线(南纬23°26')时称为冬至;夏至和冬至即指已经到了夏、冬两季的中间了。

3、一年中太阳两次直射在赤道上时,就分别为春分和秋分,这也就到了春、秋两季的中间,这两天白昼和黑夜一样长。

太阳直射点的活动规律为:春分(3月容21日前后),太阳直射点在赤道0°,此后北移。

夏至(6月22日前后),太阳直射点在北回归线(23°26’N)上,此后南移。

4、秋分(9月23日前后),太阳直射点在赤道0°,此后继续南移。

冬至(12月22日前后),太阳直射点在南回归线(23°26’S)上,在此之后向北移动。

二十四个节气立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。

二十四节气歌春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。

秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

每月两节不变更,最多相差一两天。

上半年来六廿一,下半年是八廿三。

二十四节气表二十四节气与七十二候众所周知,24个节气,其中包括12个月,每个节气15前后天。

而中国又将“五天”称为“一候”,“三候”为一个节气,所以一个节气又被称为“三候”。

中国古代劳动人民将每个节气的“三候”根据当时的气候特征和一些特殊现象有分别起了名字,用来简洁明了的表示当时的天气等特点。

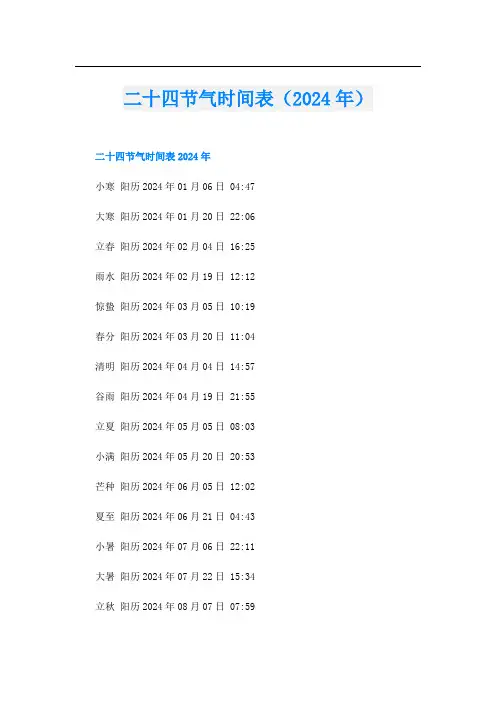

二十四节气时间表(2024年)二十四节气时间表2024年小寒阳历2024年01月06日 04:47大寒阳历2024年01月20日 22:06立春阳历2024年02月04日 16:25雨水阳历2024年02月19日 12:12惊蛰阳历2024年03月05日 10:19春分阳历2024年03月20日 11:04清明阳历2024年04月04日 14:57谷雨阳历2024年04月19日 21:55立夏阳历2024年05月05日 08:03小满阳历2024年05月20日 20:53芒种阳历2024年06月05日 12:02夏至阳历2024年06月21日 04:43小暑阳历2024年07月06日 22:11大暑阳历2024年07月22日 15:34立秋阳历2024年08月07日 07:59处暑阳历2024年08月22日 22:43白露阳历2024年09月07日 11:00秋分阳历2024年09月22日 20:31寒露阳历2024年10月08日 02:49霜降阳历2024年10月23日 06:04立冬阳历2024年11月07日 06:12小雪阳历2024年11月22日 03:49大雪阳历2024年12月06日 23:12冬至阳历2024年12月21日 17:18节气是按阴历算还是按阳历算节气是按照中国农历来计算的,属于阴历的一部分。

因为中国农历的日期和季节与太阳的运动和地球的位置有关,所以节气的时间是根据农历来计算的。

节气是一天还是一段时间根据所了解到的信息,节气是指中国农历中表示季节变化的时间点,通常是一个日期点。

因此,可以说节气是一天。

二十四节气七言诗地球绕着太阳转,绕完一圈是一年。

一年分成十二月,二十四节紧相连。

按照公历来推算,每月两气不改变。

上半年是六、廿一,下半年逢八、廿三。

这些就是交节日,有差不过一两天。

二十四节有先后,下列口诀记心间:一月小寒接大寒,二月立春雨水连; 惊蛰春分在三月,清明谷雨四月天; 五月立夏和小满,六月芒种夏至连; 七月大暑和小暑,立秋处暑八月间; 九月白露接秋分,寒露霜降十月全; 立冬小雪十一月,大雪冬至迎新年。

竭诚为您提供优质文档/双击可除二十四节气名称和对应的时间篇一:二十四节气表课题:二十四节气表一、教学目标:1、通过“二十四节气表”的制作,了解我国历法的来源和二十四节气的名称、时间;了解四季变化与二十四节气的联系;了解家乡的四季特点。

2、引发学生对天文观测和历法进一步学习和探究的兴趣。

二、教学重点、教学难点:动手制作二十四节气表。

三、教学准备:剪刀、刻刀、胶水。

四、课时安排:1课时第一课时(总第2课时)教学过程:我国自古以来就是一个农业大国,农业需要严格了解太阳运行情况,农事完全根据太阳进行,所以在历法中又加入了单独反映太阳运行周期的“二十四节气”,它能反映季节的变化,指导农事活动,影响着千家万户的衣食住行。

让我们来制作一个转盘式《二十四节气表》,有了它就能快速找到各个节气所对应的时间。

1、把“二十四节气表”圆盘和各部件从活动图片上剪下,把标有刻空符号“×”处刻空。

2、在“二十四节气”圆盘的空格内按顺序填上二十四节气的名称,背诵及理解二十四节气,并对照日历填上各节气对应的时间。

3、按照组装示意图,把“二十四节气表”的圆盘夹在上盘和转柄之间,将上盘通过粘片和转柄粘合。

这样,一个“二十四节气表”就无成了。

板书设计:授课时间:课后记:1篇二:24节气与12时辰春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

二十四节气是中国古代劳动人民智慧的结晶,古人根据不同节气的气候特点来指导农事活动、衣食住行及养生美容,20XX年6月入二十四节气选第三批国家级非物质文化遗产名录。

24节气分别为:立春,雨水,惊蛰,春分,清明,谷雨;立夏,小满,芒种,夏至,小暑,大暑;立秋,处暑,白露,秋分,寒露,霜降;立冬,小雪,大雪。

冬至,小寒,大寒。

每个节气约间隔半个月的时间,分列在十二个月里面。

在月首的叫做节气,在月中的叫做“中气”,所谓“气”就是气象、气候的意思。

此外,每个节气还分三候,五日为一候。

四季节气划分时间表

冬季:冬季于每年的最后一个月到次年的第三个月之间。

这个季

节有雾霾,表示阴气居多,天气往往偏寒冷,最低的温度可以达到零

下几十度,甚至零下数百度。

冬季也是偶尔多雪的季节,而且空气里

也会有降雪的现象,使得冬季显得更加清凉。

冬季比较容易感冒,因

此大家在冬天一定要注意保暖、多饮水和吃温补的食物。

春季:春季是一年中最具活力的季节,一般是从3月到5月之间,是万物复苏的季节,全国多地的树木都会有萌动,如果运气好的话,

还会有小鸟在枝头歌唱、花朵在花丛中盛开,这时的空气里也会释放

出雾气,非常清新。

春季可以锻炼身体,适当活动可以帮助调节人体

内分泌,改善血液循环,提高免疫力,增强身体体能。

夏季:夏季始于6月,持续到8月,夏季天气往往比其他季节更热,有时甚至能达到四十度或更高,但是也不难看出夏季的美丽,因

为空气中也弥漫着花的气息。

夏季可以步入大自然,去海边游玩,也

可以去湖边钓鱼,但一定要注意防晒,保护皮肤,不要过度暴晒。

秋季:秋季从9月开始,一直持续到11月,秋季是一年中多雨的

季节,天气往往比较湿润。

秋季也是观赏落叶的季节,这时候往往会

有很多的枫叶降落,它们颜色的变化也非常的多,令人眼花缭乱。

秋

季可以去野外放风筝,也可以去赏花,但要注意不要出现感冒症状。

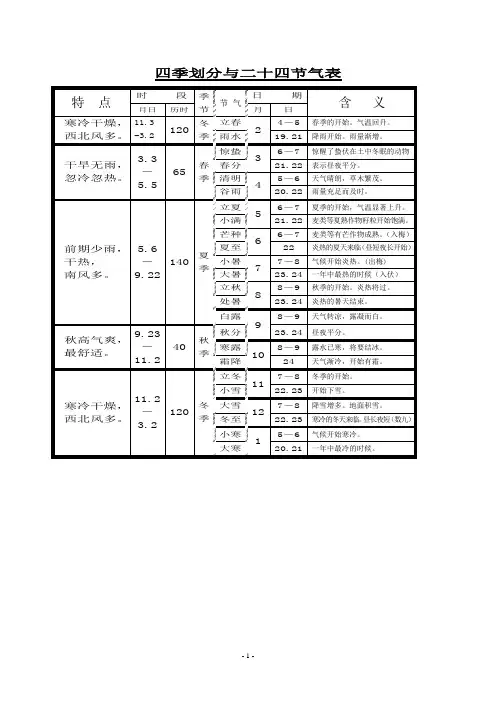

四季划分与二十四节气表特点时段季节节气日期含义月日历时月日寒冷干燥,西北风多。

11.3-3.2120冬季立春24-5 春季的开始。

气温回升。

雨水19.21 降雨开始。

雨量渐增。

干旱无雨,忽冷忽热。

3.3-5.565春季惊蛰36-7 惊醒了蛰伏在土中冬眠的动物春分21.22 表示昼夜平分。

清明45-6 天气晴朗,草木繁茂。

谷雨20.22 雨量充足而及时。

前期少雨,干热,南风多。

5.6-9.22140夏季立夏56-7 夏季的开始,气温显著上升。

小满21.22 麦类等夏熟作物籽粒开始饱满。

芒种66-7 麦类等有芒作物成熟。

(入梅)夏至22 炎热的夏天来临(昼短夜长开始)小暑77-8 气候开始炎热。

(出梅)大暑23.24 一年中最热的时候(入伏)立秋88-9 秋季的开始。

炎热将过。

处暑23.24 炎热的暑天结束。

白露98-9 天气转凉,露凝而白。

秋高气爽,最舒适。

9.23-11.240秋季秋分23.24 昼夜平分。

寒露108-9 露水已寒,将要结冰。

霜降24 天气渐冷,开始有霜。

寒冷干燥,西北风多。

11.2-3.2120冬季立冬117-8 冬季的开始。

小雪22.23 开始下雪。

大雪127-8 降雪增多。

地面积雪。

冬至22.23 寒冷的冬天来临。

昼长夜短(数九)小寒15-6 气候开始寒冷。

大寒20.21 一年中最冷的时候。

- 1 -。

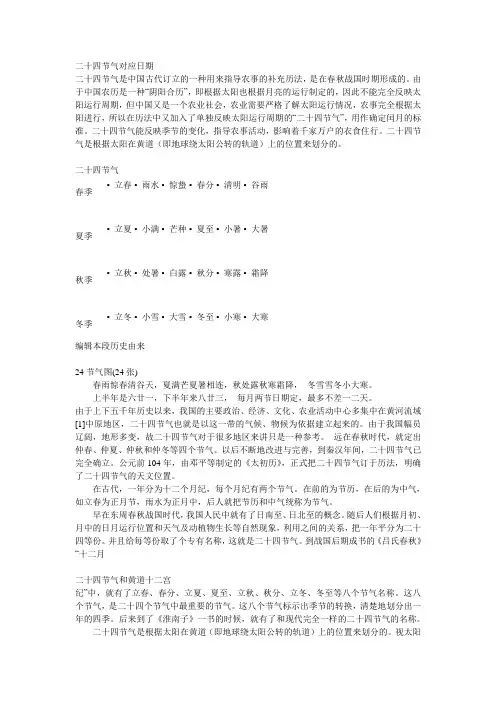

二十四节气对应日期二十四节气是中国古代订立的一种用来指导农事的补充历法,是在春秋战国时期形成的。

由于中国农历是一种“阴阳合历”,即根据太阳也根据月亮的运行制定的,因此不能完全反映太阳运行周期,但中国又是一个农业社会,农业需要严格了解太阳运行情况,农事完全根据太阳进行,所以在历法中又加入了单独反映太阳运行周期的“二十四节气”,用作确定闰月的标准。

二十四节气能反映季节的变化,指导农事活动,影响着千家万户的衣食住行。

二十四节气是根据太阳在黄道(即地球绕太阳公转的轨道)上的位置来划分的。

二十四节气▪立春▪雨水▪惊蛰▪春分▪清明▪谷雨春季▪立夏▪小满▪芒种▪夏至▪小暑▪大暑夏季▪立秋▪处暑▪白露▪秋分▪寒露▪霜降秋季▪立冬▪小雪▪大雪▪冬至▪小寒▪大寒冬季编辑本段历史由来24节气图(24张)春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。

上半年是六廿一,下半年来八廿三,每月两节日期定,最多不差一二天。

由于上下五千年历史以来,我国的主要政治、经济、文化、农业活动中心多集中在黄河流域[1]中原地区,二十四节气也就是以这一带的气候、物候为依据建立起来的。

由于我国幅员辽阔,地形多变,故二十四节气对于很多地区来讲只是一种参考。

远在春秋时代,就定出仲春、仲夏、仲秋和仲冬等四个节气。

以后不断地改进与完善,到秦汉年间,二十四节气已完全确立。

公元前104年,由邓平等制定的《太初历》,正式把二十四节气订于历法,明确了二十四节气的天文位置。

在古代,一年分为十二个月纪,每个月纪有两个节气。

在前的为节历,在后的为中气,如立春为正月节,雨水为正月中,后人就把节历和中气统称为节气。

早在东周春秋战国时代,我国人民中就有了日南至、日北至的概念。

随后人们根据月初、月中的日月运行位置和天气及动植物生长等自然现象,利用之间的关系,把一年平分为二十四等份。

并且给每等份取了个专有名称,这就是二十四节气。

到战国后期成书的《吕氏春秋》“十二月二十四节气和黄道十二宫纪”中,就有了立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至等八个节气名称。

二十四节气表(按公元月日计算)季节月份节气太阳到达黄经七十二候第一候第二候第三候二十四节气气候农事歌二十四节气的含春孟春立春2月3~5日315°东风解冻蛰虫始振鱼上冰雨水:雨水春雨贵如油,顶凌耙耘防墒流,多积肥料多打粮,精选良种夺丰收。

雨水:这时春风遍吹,冰雪融化,空气湿润,雨水增多,所以叫雨水。

人们常说:“立春天渐暖,雨水送肥忙".雨水2月18~20日330°桃始花仓庚鸣鹰化为鸠惊蛰:惊蛰天暖地气开,冬眠蛰虫苏醒来,冬麦镇压来保墒,耕地耙耘种春麦。

惊蛰:这个节气表示“立春”以后天气转暖,春雷开始震响,蛰伏在泥土里的各种冬眠动物将苏醒过来开始活动起来,所以叫惊蛰。

这个时期过冬的虫排卵也要开始孵化。

我国部分地区过入了春耕季节。

谚语云:“惊蛰过,暖和和,蛤蟆老角唱山歌.”“惊蛰一犁土,春分地气通。

”“惊蛰没到雷先鸣,大雨似蛟龙。

"仲春惊蛰3月5~7日345°獭祭鱼鸿雁来草木萌动惊蛰:惊蛰天暖地气开,冬眠蛰虫苏醒来,冬麦镇压来保墒,耕地耙耘种春麦。

惊蛰:这个节气表示“立春"以后天气转暖,春雷开始震响,蛰伏在泥土里的各种冬眠动物将苏醒过来开始活动起来,所以叫惊蛰。

这个时期过冬的虫排卵也要开始孵化.我国部分地区过入了春耕季节。

谚语云:“惊蛰过,暖和和,蛤蟆老角唱山歌.”“惊蛰一犁土,春分地气通。

”“惊蛰没到雷先鸣,大雨似蛟龙.”春分3月20~21日0°玄鸟至雷乃发声始电春分:春分风多雨水少,土地解冻起春潮,稻田平整早翻晒,冬麦返青把水浇。

春分:春分日太阳在赤道上方.这是春季90天的中分点,这一天南北两半球昼夜相等,所以叫春分。

这天以后太阳直射位置便向北移,北半球昼长夜短。

所以春分是北半球春季开始.我国大部分地区越冬作物进入春季生长阶段。

各地农谚有:“春分在前,斗米斗钱"(广东)、“春分甲子雨绵绵,夏分甲子火烧天”(四川)、“春分有雨家家忙,先种瓜豆后插秧"(湖北)、“春分种菜,大暑摘瓜"(湖南)、“春分种麻种豆,秋分种麦种蒜"(安徽)。

9月的节气9月,春秋时节,是一个温暖而美丽的月份,也是九月份八个节气中最重要的两个节气秋分和寒露的时刻。

《月令七十二候集解》记载:“九月,伏蛰,七月九日日晷南极末,其后夜半,秋分至。

”秋分节气,指的是每年九月分几日之后,太阳到达黄经180度的那一天,也又是每年夏季到秋季的过渡日,是秋季开始的日子。

秋分之后,天气开始变冷,秋季渐渐开始,夜间温度大幅下降,秋风渐浓,日间也渐渐短暂,树叶也渐渐变褐,果实也渐渐成熟,人们也从夏季的生活模式转换到秋季的生活模式。

接着,就是九月份的另一个重要节气寒露节气,也叫“霜降”节气。

《月令七十二候集解》记载:“九月,白露,七月二十三日月晷南极末,其后夜半,寒露至。

”寒露节气是二十四节气中最具有响亮的节气,作为秋季最后一个节气,它又可以称为“秋天的冬至”。

这一天,秋露白茫茫,温度已经大幅下降,叶子颜色渐渐变红,露水着冷,夜晚尤其景色秀丽,秋气渐浓,给每一个秋风吹动的人们,带来一种淡淡的温暖。

秋分和寒露,是古人常用月令和节气来表示季节变换的标志。

在这两个节气出现的时候,古人会进行各种仪式,以此来纪念四季的更替,同时也表达出他们的热切期盼,希望接下来的季节里,人们能够受益于节气的恩赐,朝晖对待,福气漫天,带给世界安宁祥和,在更新的一季中,收获更多的慈悲,让这和谐的和谐更持久地存在。

秋分和寒露,用一部古老的文字来形容,是“秋分凉月,寒露秋景,叶落无声。

”每当秋分和寒露的到来,就伴随着秋风的吹拂,秋雨的绵绵,以及叶落的无声,让万物变得肃穆,给人莫大的温暖和慰藉,那种淡淡的温暖,穿过心门,伴着着一路祥和,给予着慰藉,似乎把人们带入了一个美好而祥和的故乡,不经意间,就催人思古,也让人怀念起最初那份让人感动的温暖。

九月,有着秋分和寒露两个节气,是一幅优美、温暖而又动人的画卷。

九月,是收获的季节,也是孕育的季节。

九月的节气带给世间的,不仅仅是四季的明显的变换,更有一种淡淡的温暖,滋润着心田,让节气有了深刻的意义。

中国二十四节气的分类和特点中国传统文化中,二十四节气是一种独特的时间观念,它标志着四季的更迭和自然界的变化。

二十四节气的产生和发展凝聚了千百年来民族智慧和经验的结晶,对于人们的生活和农业生产起到了重要的指导作用。

在本文中,我们将探讨中国二十四节气的分类和特点。

一、二十四节气的分类中国的二十四节气按照农历和太阳运行的周期进行划分,共分为四个篇章:春季(立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨)、夏季(立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑)、秋季(立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降)、冬季(立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒)。

二、二十四节气的特点1. 春季特点:春分和秋分是一年的春季和秋季的分界点。

春分时气温回升,阳光逐渐增多,人们开始进行耕作和播种。

清明和谷雨是春季的重要节气,这时大地万物生机勃勃,是赏花的好时机。

雨水节气对农业生产尤为重要,它标志着雨水的充沛和农作物的生长。

2. 夏季特点:夏至是一年中夏季的最高点,阳光最为充足,气温最高。

此时农作物长势喜人,是田间劳作的季节。

小暑和大暑是夏季的炎热时节,此时人们要注意防暑降温,保持水分平衡。

芒种节气是夏季的重要时期,也是稻谷成熟的时节。

3. 秋季特点:白露和寒露是秋季的特点节气,它们标志着气温的降低和露水的增多。

秋分时昼夜平分,天气凉爽宜人,适合户外活动。

霜降和立秋时,气温进一步下降,人们需要注意保暖,及时收获农作物。

4. 冬季特点:冬至是一年中阳光最少的日子,也是冬季的开始。

小雪和大雪标志着寒冷天气的到来,而小寒和大寒是一年中最寒冷的时期,人们要注意防寒保暖。

立冬和立春是冬季和春季的分界点,它们代表着四季的更替。

总结:二十四节气以其独特的方式揭示了自然界的变化与四季的交替,对中国人的生活和农业生产具有重要的指导作用。

春夏秋冬四季各有特点的节气,既反映了自然界的规律,也体现了中国古代智慧的结晶。

这些节气不仅丰富了中国的文化内涵,也成为中华民族的独特标志。

九月别称及节令九月份的节气是寒露、霜降。

寒露是二十四节气中的第十七个节气,按照四季的划分,是秋季第三月的开始。

所以,寒露又称作“九月节”,从中国古代就有这个称呼。

《礼记·月令》上说“九月节寒露”,另有解释说,之所以叫做寒露,是说露气寒冷到要凝结的程度。

二十四节气的九月和公历9月、农历九月不是一个时间段,九月节寒露一般在公历10月7日,而农历是阴阳历,受到二十四节气的制约需要有闰月,所以寒露节气有时是在八月,有时是在九月。

我们常说的秋季的三个月是按照二十四节气说的,寒露节气是实际上九月的开始。

“九月节寒露”,这里的九月节并不是节日,是指节气。

按照二十四节气的划分,每个月都有两个节气,奇数的节气叫做节气,简称“节”,偶数的节气叫做“中气”。

寒露节气后,热气消退,寒气渐生,天气渐渐转为寒冷。

有谚语说“白露身不露,寒露脚不露”,说明了渐渐变冷的表象。

寒露是一个反映气候变化特征的节气。

“寒露”是深秋的节令,在二十四节气中最早出现“寒”字。

如果说“白露”是炎热向凉爽的过渡,“寒露”则是凉爽向寒冷的转折。

寒露节气过后,昼短夜长的征候加快,日照减少,热气慢慢退去,寒气渐生,昼夜的温差较大,早晨和晚上略感寒意,空气较为干燥。

寒露之后进入深秋,天气转冷,万物逐渐萧落。

中医理论讲“春夏养阳、秋冬养阴”,人们在饮食上应该适当多吃甘甜、清淡、滋润的食品,补脾补胃、养肺润肠,防止咽干口燥。

少吃辛辣刺激、香燥熏烤等类食品,多吃一些芝麻、核桃、银耳、萝卜、番茄、莲藕、牛奶、百合、沙参等滋阴润燥、益胃生津的食品。

起居上应该早睡早起,预防流行感冒。

老年人应该警惕心脑血管病、慢性支气管炎、哮喘、肺炎等疾病。

由于寒露开始的九月所处的节气特点及物候特点,源远流长的中华文化赋予九月很多各具特色的别称。

比如:1.授衣月。

在周朝时期,人们在九月份开始制作准备冬天的衣服称作授衣,到了先秦时期已经形成了皇室馈赠大臣衣物、小辈敬奉长辈鞋和袜子的风俗。

2019年秋分什么时候?2019年秋分具体几点几分?秋分,农历二十四节气中的第十六个节气,时间一般为每年的9月22或23日。

南方的气候由这一节气起才始入秋。

从这一天起,阳光直射位置继续由赤道向南半球推移,北半球开始昼短夜长。

依我国旧历的秋季论,这一天刚好是秋季九十天的一半,因而称秋分。

但在天文学上规定,北半球的秋天是从秋分开始的。

2018年6月21日,国务院关于同意设立“中国农民丰收节”的批复发布,同意自2018年起,将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。

2019秋分是几月几日星期几2019年秋分是9月23日,星期一,15:50:02,己亥年(猪年)八月廿五2019年秋分开始和结束时间:开始时刻:2019年9月23日15:50:02,星期一结束时刻:2019年10月8日22:05,星期二秋分是什么意思秋分的由来我国古籍《春秋繁露·阴阳出入上下篇》中说:“秋分者,阴阳相半也,故昼夜均而寒暑平。

”秋分之“分”为“半”之意。

秋分“秋分”的意思有二:一是太阳在这一天到达黄经180度,直射地球赤道,因此这一天24小时昼夜均分,各12小时;全球无极昼极夜现象。

秋分之后,北极附近极夜范围渐大,南极附近极昼范围渐大。

二是按我国古代以立春、立夏、立秋、立冬为四季开始的季节划分法,秋分日居秋季90天之中,平分了秋季。

《诗经》中《豳风·七月》有诗句云:“七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下”,蟋蟀由野入檐,由檐入户,由户入床下,鸣声愈来愈近,天也愈来愈冷了。

秋分的习俗秋分曾是传统的“祭月节”。

如古有“春祭日,秋祭月”之说。

现在的中秋节则是由传统的“祭月节”而来。

据考证,最初“祭月节”是定在“秋分”这一天,不过由于这一天在农历八月里的日子每年不同,不一定都有圆月。

而祭月无月则是大煞风景的。

所以,后来就将“祭月节”由“秋分”调至中秋。

秋分这一天,我国很多地方的农村还有煮汤圆吃的习俗,除了自己食用外,还要煮二三十个不用包心的汤圆,插上细竹签放在田边地头,这就是“粘雀子嘴”,寓意是让雀子不要来破坏庄稼。

二十四节气表顺序表农历

一、春节

1.立春

2.雨水

3.惊蛰

4.春分

5.清明

6.谷雨

二、夏节

1.立夏

2.小满

3.芒种

4.夏至

5.小暑

6.大暑

三、秋节

1.立秋

2.处暑

3.白露

4.秋分

5.寒露

6.霜降

四、冬节

1.立冬

2.小雪

3.大雪

4.冬至

5.小寒

6.大寒

二十四节气是古人根据太阳经度划分的时节,它们反映了中国古代农耕文明中对自然规律的认知和记载方式。

这些节气在农历中也有特定的表述,通过节气表顺序表农历,人们可以更好地了解中国传统节气文化。

每个节气都有着特定的气候特征和农事活动,对农民的农耕生活有着重要的指导作用。

春节气标志着春天开始,人们开始播种和春耕;夏节气预示着夏季的来临,人们开始夏耕和农作物生长期;秋节气则揭示着秋天的到来,丰收在望;冬节气则意味着冬季的降临,人们需做好防寒备冬的准备工作。

通过二十四节气表顺序表农历,我们可以感受到古代中国人对自然变化的敏感和对农时的精准掌握。

这些节气承载着丰富的文化内涵,反映了古代中国人与自然的和谐相处之道。

在现代社会,虽然农时作用不再突出,但二十四节气依然被人们传承和重视,作为一种文化遗产,传承生生不息。