高等代数教案 北大版 第八章

- 格式:doc

- 大小:1.14 MB

- 文档页数:28

第八章 —矩阵1. 化下列矩阵成标准形1) 2)3) 4)5)6)解 1)对矩阵作初等变换,有A= B,B即为所求。

2)对矩阵作初等变换,有A= B,B即为所求。

3)因为的行列式因子为1=1, 2 =, 3 = ,所以1 = 1,2 = = ,3 = = ,从而A= B,B即为所求。

4)因为的行列式因子为1=1, 2 =, 3 = , 4 = ,所以1 = 1,2 = = ,3 = = ,4 = = ,从而A= B,B即为所求。

5)对矩阵作初等变换,有A= B,B即为所求。

6)对矩阵作初等变换,有A,在最后一个行列式中3=1, 4 =, 5 = ,所以1 =2 =3 =1,4 = =,5 = =。

故所求标准形为B= 。

2.求下列矩阵的不变因子:1) 2)3) 4)5)解 1)所给矩阵的右上角的二阶子式为1,所以其行列式因子为1=1, 2 =1, 3 = ,故该矩阵的不变因子为1 =2 =1,3 =。

2)因为所给矩阵的右上角的三阶子式为-1,所以其行列式因子为3 =2 =1=1,4 =,故矩阵的不变因子为1 =2 =3 =1,4 =。

3)当时,有4 = = ,且在矩阵中有一个三阶子式= ,于是由,3 = 1,可得3 = 1,故该矩阵的不变因子为1 =2 =3 =1,4 = 。

当时,由1=1, 2 =1, 3 = , 4 = ,从而1 =2 =1,3 = ,4 = = 。

4)因为所给矩阵的左上角三阶子式为1,所以其行列式因子为1=1, 2 =1, 3 =1, 4 = ,从而所求不变因子为1 =2 =3 =1,4 = 。

5)因为所给矩阵的四个三阶行列式无公共非零因式,所以其行列式因子为3 =1,4 = ,故所求不变因子为1 =2 =3 =1,4 = 。

3.证明:的不变因子是,其中= 。

证因为n = ,按最后一列展开此行列式,得n == ,= ,因为矩阵左下角的阶子式= ,所以= 1,从而1=2 = … = = 1,故所给矩阵的不变因子为1 =2 = … = = 1,= = ,即证。

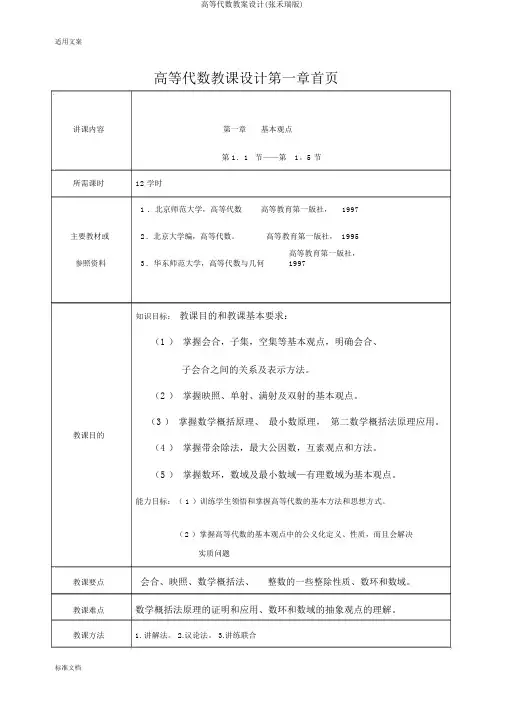

适用文案高等代数教课设计第一章首页讲课内容第一章基本观点第 1.1节——第1。

5 节所需课时12 学时1 .北京师范大学,高等代数高等教育第一版社,1997主要教材或2.北京大学编,高等代数。

高等教育第一版社, 1995参照资料3.华东师范大学,高等代数与几何高等教育第一版社,1997知识目标:教课目的和教课基本要求:(1 )掌握会合,子集,空集等基本观点,明确会合、子会合之间的关系及表示方法。

(2 )掌握映照、单射、满射及双射的基本观点。

(3 )掌握数学概括原理、最小数原理,第二数学概括法原理应用。

教课目的(4 )掌握带余除法,最大公因数,互素观点和方法。

(5 )掌握数环,数域及最小数域—有理数域为基本观点。

能力目标:( 1 )训练学生领悟和掌握高等代数的基本方法和思想方式。

(2 )掌握高等代数的基本观点中的公义化定义、性质,而且会解决实质问题教课要点会合、映照、数学概括法、整数的一些整除性质、数环和数域。

教课难点数学概括法原理的证明和应用、数环和数域的抽象观点的理解。

教课方法 1. 讲解法。

2.议论法。

3.讲练联合适用文案§1会合§2映照教课内容及§3数学概括法时间安排2学时2学时2学时§4整数的一些整除性质§5数环和数域2学时2学时习题课 2 学时1.复习教材和笔录中本章内容。

学习指导 2.让学生阅读北京师范大学,高等代数第一章3.让学生阅读《高等代数协助教材》第一章。

教材第一章习题:第 6 页: 6、7;第 14 页:5、10;第 18 页: 1、4、5;作业及思虑题第 29 页: 2、4、5;第 25 页:3、5。

赞同上述安排。

教研室批阅建议教研室主任署名:王书琴2005 年 2月 28 日高等代数教课设计第二章首页讲课内容第二章多项式第 2.1 节——第2。

8 节所需课时28学时1.北京师范大学高等代数高等教育第一版社, 1997主要教材或2.北京大学编高等代数高等教育第一版社, 1995参照资料3.华东师范大学高等代数与几何高等教育第一版社,1997知识目标:教课目的和教课基本要求:(1 )掌握一元多项式的观点和运算规则,整除互素的观点及简单性质并能进行有关论证。

高等代数教案(北大版)-高等代数试题以及解答一、线性方程组1. 定义线性方程组,并说明线性方程组的解的概念。

2. 线性方程组的求解方法:高斯消元法、克莱姆法则。

3. 线性方程组的解的性质:唯一性、存在性。

4. 线性方程组在实际应用中的例子。

二、矩阵及其运算1. 定义矩阵,说明矩阵的元素、矩阵的行和列。

2. 矩阵的运算:加法、减法、数乘、矩阵乘法。

3. 矩阵的转置、共轭、伴随矩阵。

4. 矩阵的行列式、行列式的性质和计算方法。

三、线性空间与线性变换1. 定义线性空间,说明线性空间的基、维数。

2. 线性变换的定义,线性变换的矩阵表示。

3. 线性变换的性质:线性、单调性、可逆性。

4. 线性变换的应用:线性映射、线性变换在几何上的意义。

四、特征值与特征向量1. 特征值、特征向量的定义。

2. 矩阵的特征多项式、特征值和特征向量的计算方法。

3. 特征值和特征向量的性质:特征值的重数、特征向量的线性无关性。

4. 对称矩阵的特征值和特征向量。

五、二次型1. 二次型的定义,二次型的标准形。

2. 二次型的矩阵表示,矩阵的合同。

3. 二次型的性质:正定、负定、不定。

4. 二次型的判定方法,二次型的最小值和最大值。

六、向量空间与线性映射1. 向量空间的概念,包括基、维数和维度。

2. 线性映射的定义,线性映射的性质,如线性、单调性和可逆性。

3. 线性映射的表示方法,包括矩阵表示和坐标表示。

4. 线性映射的应用,如线性变换、线性映射在几何上的意义。

七、特征值和特征向量的应用1. 特征值和特征向量的计算方法,包括特征多项式和特征方程。

2. 特征值和特征向量的性质,如重数和线性无关性。

3. 对称矩阵的特征值和特征向量的性质和计算。

4. 特征值和特征向量在实际问题中的应用,如振动系统、量子力学等。

八、二次型的定义和标准形1. 二次型的定义,包括二次型的标准形和矩阵表示。

2. 二次型的矩阵表示,包括矩阵的合同和相似。

3. 二次型的性质,如正定、负定和不定。

高等代数教学大纲代数教研室[本大纲以北大数学系编《高等代数》第四版为依据拟定,共需约216学时 (讲授144学时+习题课72学时)][本大纲以北大数学系编《高等代数》第四版为依据拟定,共需约216学时 (讲授144学时+习题课72学时)]课程总体目标1.理解和掌握高等代数中的一些基本概念和基础知识,如数域、多项式、n阶行列式、线性方程组、矩阵、二次型、向量空间、线性变换、 矩阵、欧氏空间、以及双线性函数与辛空间等抽象代数基本概念。

2.具备逻辑推理、抽象思维与综合分析的能力,能运用高等代数中的基础知识、基本理论进行推理和证明。

3.熟练掌握高等代数中常用的方法。

4.了解近世代数研究的对象和基本方法.第一章多项式(26学时)(一)教学目的和要求1)熟练掌握一元多项式的基本概念及其运算。

2)熟练掌握一元多项式的整除,最大公因子,互素的概念,性质及有关的证明。

3)熟练掌握不可约多项式的概念,性质,理解因式分解定理的意义,掌握复数域,实数域上的多项式的标准分解式及复数域,实数域上不可约多项式4)会直接利用艾森斯坦因判别法,会求Q[x]中的多项式的有理根。

(二)教学内容1)多项式的概念及其运算:多项式的定义,多项式相等,零多项式,多项式次数。

2)多项式和与积的定义;带余除法,用带余除法求商和余式,商与余存在及唯一性定理;多项式的值与多项式的根的定义,余数定理,综合除法,用综合除法求多项式的值;多项式的次数与根的个数的关系,多项式相等的定义。

3)多项式整除的定义,性质;最大公因式的定义;用辗转相除法求最大公因式,最大公因式的存在与唯一性定理;最大公因式的性质;互素的定义及等价条件;不可约多项式的定义及等价条件;不可约多项式的性质;因式分解定理及标准分解式。

4)重因式:重因式的定义,系数与重因式的关系;无重因式的充要条件,去掉重因式的方法;重根的定义,重根与系数的关系。

5)复数域和实数域上的多项式的因式分解:代数学基本定理,C[x]上的不可约多项式,多项式的标准分解式,C上的n次多项式有n个根;R上的不可约多项式,多项式的标准分解式。

资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载高等代数北京大学第三版北京大学精品课程地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容第一学期第一次课第一章代数学的经典课题§1 若干准备知识代数系统的概念一个集合,如果在它里面存在一种或若干种代数运算,这些运算满足一定的运算法则,则称这样的一个体系为一个代数系统。

数域的定义定义(数域)设是某些复数所组成的集合。

如果K中至少包含两个不同的复数,且对复数的加、减、乘、除四则运算是封闭的,即对内任意两个数、(可以等于),必有,则称K为一个数域。

例1.1 典型的数域举例:复数域C;实数域R;有理数域Q;Gauss数域:Q (i) = {i |∈Q},其中i =。

命题任意数域K都包括有理数域Q。

证明设为任意一个数域。

由定义可知,存在一个元素。

于是。

进而Z,。

最后,Z,,。

这就证明了Q。

证毕。

集合的运算,集合的映射(像与原像、单射、满射、双射)的概念定义(集合的交、并、差) 设是集合,与的公共元素所组成的集合成为与的交集,记作;把和B中的元素合并在一起组成的集合成为与的并集,记做;从集合中去掉属于的那些元素之后剩下的元素组成的集合成为与B的差集,记做。

定义(集合的映射)设、为集合。

如果存在法则,使得中任意元素在法则下对应中唯一确定的元素(记做),则称是到的一个映射,记为如果,则称为在下的像,称为在下的原像。

的所有元素在下的像构成的的子集称为在下的像,记做,即。

若都有则称为单射。

若都存在,使得,则称为满射。

如果既是单射又是满射,则称为双射,或称一一对应。

1.1.4 求和号与求积号1.求和号与乘积号的定义. 为了把加法和乘法表达得更简练,我们引进求和号和乘积号。

高中数学第八章教案模板

一、教学目标:

1. 理解正弦、余弦、正切的定义,掌握它们在直角三角形中的性质;

2. 能够用三角函数解决实际问题;

3. 掌握三角函数的图像和性质;

4. 理解三角函数的周期性和奇偶性;

5. 能够灵活运用三角函数解决相关的综合性问题。

二、教学重点与难点:

1. 了解三角函数的定义和性质;

2. 掌握三角函数的应用技巧。

三、教学内容与教学步骤:

1. 理解正弦、余弦、正切的定义,了解它们在直角三角形中的表示方法;

2. 导出正弦、余弦、正切的性质;

3. 学习三角函数在单位圆上的表示方法;

4. 探讨三角函数的周期性和奇偶性;

5. 讲解如何用三角函数解决实际问题;

6. 利用习题让学生巩固知识点。

四、教学手段:

1. 知识讲解与示范;

2. 示意图和实例分析;

3. 互动讨论和答疑。

五、教学资源:

1. 教科书;

2. 习题册;

3. 多媒体课件。

六、教学评价:

1. 课堂表现评价;

2. 作业完成情况评价。

七、教学总结与展望:

通过本章的学习,学生们应该能够熟练掌握三角函数的定义、性质和应用技巧,为今后的学习打下坚实的基础。

在以后的学习中,我们将进一步深入探讨三角函数的各种应用,帮助学生更全面地理解和运用三角函数。

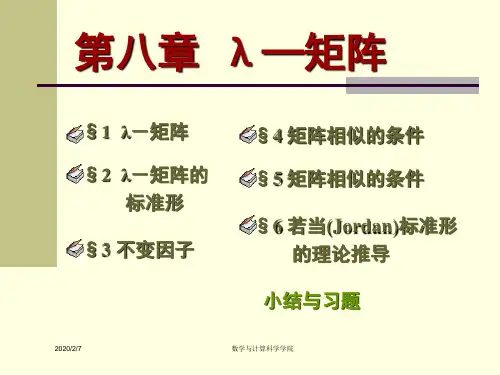

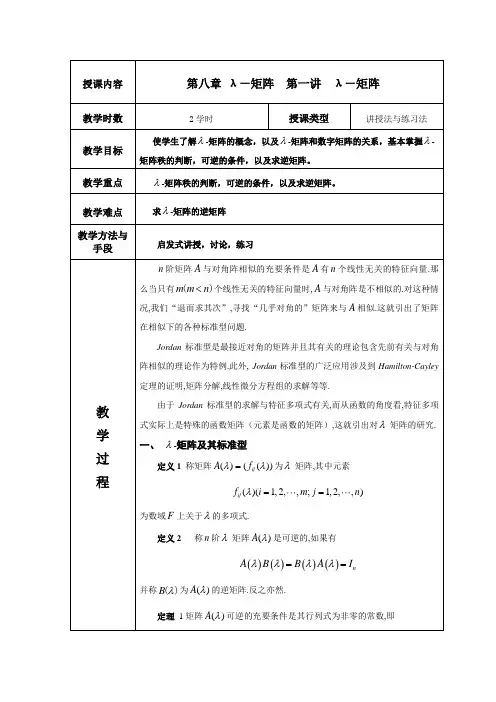

第八章 λ-矩阵本章主要介绍λ-矩阵及其性质,并用这些性质证明若当标准形的主要定理。

§1 λ-矩阵如果一个矩阵的元素是λ的多项式,即][λP 的元素,这个矩阵就称为λ-矩阵。

为了与λ-矩阵相区别,我们把以数域P 中的数为元素的矩阵称为数字矩阵。

由于数域中的数也是][λP 中的元素,所以在λ-矩阵中包括以数为元素的矩阵,即数字矩阵为λ-矩阵的一个特殊情形。

同样可以定义一个λ-矩阵的行列式,既然有行列式,也就有λ-矩阵的子式的概念。

利用这个概念。

我们有定义1 如果λ-矩阵)(λA 中有一个r )1(≥r 级子狮不为零。

而所有1+r 级子式(如果有的话)全为零,则称)(λA 的秩为r ,零矩阵的秩规定为零。

定义2 一个n n ⨯的λ-矩阵)(λA 称为可逆的,如果有一个n n ⨯的λ-矩阵)(λB 使)(λA )(λB =)(λB )(λA =E (1) 这里E 是n 级单位矩阵。

适合(1)的矩阵)(λB (它是唯一的)称为)(λA 的逆矩阵,记为)(1λ-A关于λ-矩阵可逆的条件有定理1 一个n n ⨯的λ-矩阵)(λA 是可逆的充分必要条件为行列式|)(|λA 是一个非零的数。

§2 λ-矩阵在初等变换下的标准形λ-矩阵也有初等变换。

定义3 下面的三种变换叫做λ-矩阵的初等变换:(1)矩阵的两行(列)互换位置;(2)矩阵的某一行(列)乘以非零的常数c ;(3)矩阵的某一行(列)加另一行(列)的)(λΦ倍,)(λΦ是一个多项式。

初等变换都是可逆的,并且有))(())((),,(),(111---==c i p c i p j i p j i p ,))(,())(,(1ϕφ-=-j i p j i p 。

为了写起来方便起见,我们采用以下的记号:],[j i 代表j i ,行(列)互换位置;)]([c i 代表用非零的数c 去乘i 行(列);)]([φj i +代表把j 行(列)的)(λφ倍加到i 行(列)。