中西小说比较汇总

- 格式:ppt

- 大小:334.50 KB

- 文档页数:28

中英小说对比一、中西小说之起源与发展作为叙事性文学类型,小说是在神话、寓言、故事、历史传说等故事性文学因素基础上发展起来的。

中西小说的起源都可以追溯到上古时代的神话和后来的各种故事。

(一)中国小说的起源与发展中国古代主要神话:盘古开天辟地、女娲补天造人、夸父追日等。

先秦寓言是最早的叙事文学之一,又开创了自觉地虚构故事的先河,在叙事、写人、拟人、状物、夸张等多方面的艺术经验,为小说家所汲取。

先秦两汉《史记》、《左传》、《战国策》等史传散文,在写人、叙事等各方面,都为小说文体的形成准备了艺术条件,对后来小说的创作产生了深远的影响。

中国真正意义上的小说是从魏晋南北朝时期开始的,这一时期出现了志人小说和志怪小说。

前者的代表是刘义庆的《世说新语》等,后者的代表是干宝的《搜神记》等。

唐代小说又称为“传奇”,多传写奇闻异事,为文言短篇小说。

改变了六朝小说粗陈梗概的叙述方法,开始进行具体细致的人物、情节和生活场景的描写,标志着我国古代小说作为一种文学体裁已真正成熟。

宋元小说以“话本”最出色,为白话短篇小说。

话本是说话艺人讲演故事的底本。

随着“说话”艺术的不断发展,逐渐成为宋代一种崭新的文学样式。

明清时期是中国古代小说发展的高峰期,这一时期既出现了短篇拟话本小说,如冯梦龙的“三言”,凌蒙初的“二拍”,还出现了章回体长篇小说,如“四大名著”、《金瓶梅》、《儒林外史》等等。

章回小说特点是分回标目,常取一个或两个中心事件为一回,每回篇幅大致相等,情节前后衔接,开头、结尾常用“话说”“且听下回分解”等口头语,中间穿插诗词韵文,结尾故设悬念吸引读者。

如《水浒传》:第二回史大郎夜走华阴县鲁提辖拳打郑关西(二)西方小说的起源与发展在西方文学发展史上,小说和叙事诗是先后相关、一脉相承的。

西方小说的渊源可以直接追溯到古希腊最早的叙事文体——史诗。

希腊神话传说和荷马史诗中的故事直接影响到西方小说的产生。

西方小说真正形成的标志是文艺复兴时期意大利薄伽丘的《十日谈》,它开了西方近代短篇小说的先河。

比较文学中西文学关系的案例

比较文学是一门研究不同文化背景下文学关系的学科,其中中西文学关系是比较重要的一个方面。

以下是一些比较文学中西文学关系的案例:

1. 《红楼梦》与《红楼梦》:两部作品都是中国古典小说的代表作,它们的主题、人物、情节等方面都有很多相似之处。

同时,两部作品也反映了不同的文化背景和社会环境,对于中西文化的比较研究具有重要意义。

2. 《水浒传》与《堂吉诃德》:两部作品都是各自文化中的经典之作,它们的主题、人物、情节等方面都有很多相似之处。

但是,两部作品的文化背景和社会环境却有很大的差异,对于中西文化的比较研究也有重要意义。

3. 鲁迅与卡夫卡:鲁迅是中国现代文学的奠基人之一,他的作品反映了中国社会的现实和人性的弱点;卡夫卡是奥地利犹太裔小说家,他的作品反映了欧洲社会的异化和人性的危机。

两人在文学创作上都有很大的影响,他们的作品对于中西文化的比较研究也有重要意义。

4. 《白鹿原》与《红高粱》:两部作品都是中国当代小说的代表作,它们的主题、人物、情节等方面都有很多相似之处。

但是,两部作品的文化背景和社会环境却有很大的差异,对于中西文化的比较研究也有重要意义。

以上案例仅供参考,比较文学中西文学关系的研究需要更深入的探讨和研究。

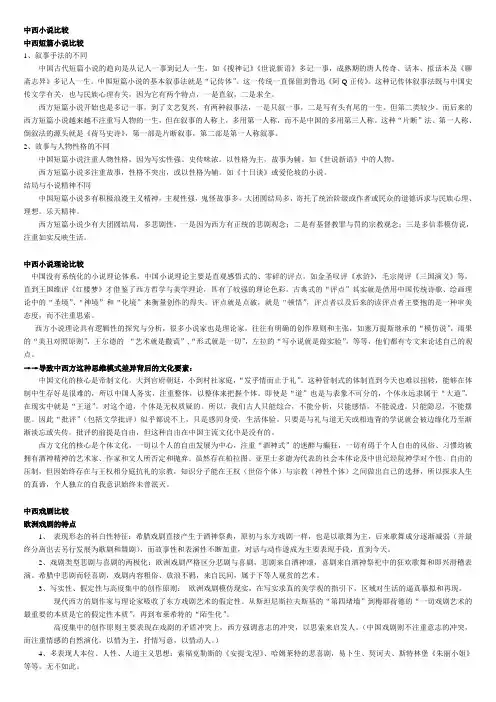

中西小说比较中西短篇小说比较1、叙事手法的不同中国古代短篇小说的趋向是从记人一事到记人一生,如《搜神记》《世说新语》多记一事,成熟期的唐人传奇、话本、拟话本及《聊斋志异》多记人一生。

中国短篇小说的基本叙事法就是“记传体”。

这一传统一直保留到鲁迅《阿Q正传》。

这种记传体叙事法既与中国史传文学有关,也与民族心理有关,因为它有两个特点,一是直叙,二是求全。

西方短篇小说开始也是多记一事,到了文艺复兴,有两种叙事法,一是只叙一事,二是写有头有尾的一生。

但第二类较少。

而后来的西方短篇小说越来越不注重写人物的一生,但在叙事的人称上,多用第一人称,而不是中国的多用第三人称。

这种“片断”法、第一人称、倒叙法的源头就是《荷马史诗》,第一部是片断叙事,第二部是第一人称叙事。

2、故事与人物性格的不同中国短篇小说注重人物性格,因为写实性强。

史传味浓。

以性格为主,故事为辅。

如《世说新语》中的人物。

西方短篇小说多注重故事,性格不突出,或以性格为辅。

如《十日谈》或爱伦坡的小说。

结局与小说精神不同中国短篇小说多有积极浪漫主义精神,主观性强,鬼怪故事多,大团圆结局多,寄托了统治阶级或作者或民众的道德诉求与民族心理、理想。

乐天精神。

西方短篇小说少有大团圆结局,多悲剧性,一是因为西方有正统的悲剧观念;二是有基督教罪与罚的宗教观念;三是多信奉模仿说,注重如实反映生活。

中西小说理论比较中国没有系统化的小说理论体系,中国小说理论主要是直观感悟式的、零碎的评点,如金圣叹评《水浒》,毛宗岗评《三国演义》等,直到王国维评《红楼梦》才借鉴了西方哲学与美学理论,具有了较强的理论色彩。

古典式的“评点”其实就是借用中国传统诗歌、绘画理论中的“圣境”、“神境”和“化境”来衡量创作的得失。

评点就是点破,就是“顿悟”,评点者以及后来的读评点者主要抱的是一种审美态度,而不注重思索。

西方小说理论具有逻辑性的探究与分析,很多小说家也是理论家,往往有明确的创作原则和主张,如塞万提斯继承的“模仿说”,雨果的“美丑对照原则”,王尔德的“艺术就是撒谎”,“形式就是一切”,左拉的“写小说就是做实验”,等等,他们都有专文来论述自己的观点。

中外能对比的文学作品中外文学作品对比:《红楼梦》与《傲慢与偏见》导言:中外文学作品中有很多经典之作,其中《红楼梦》和《傲慢与偏见》是备受赞誉的代表作品。

两者不仅在不同的文化背景下展现了不同的价值观和思想,还以独特的方式展现了人性的复杂性和社会的现实。

本文将从情节、人物塑造、主题等方面对这两部作品进行比较,并探讨它们对读者的启示。

一、情节比较《红楼梦》以贾、史、王、薛四大家族为背景,讲述了贾宝玉与林黛玉、薛宝钗之间的纠葛,同时揭示了封建社会的虚伪和腐败。

而《傲慢与偏见》则以伊丽莎白·班内特和达西先生的爱情故事为主线,通过讽刺和揭露社会上的虚伪、偏见和傲慢来展现人性的弱点。

两部作品都有着引人入胜的情节,通过巧妙的布局和剧情发展,吸引了读者的注意力。

二、人物塑造比较《红楼梦》中的人物形象多种多样,有善良聪明的林黛玉、温柔善良的薛宝钗,也有风流倜傥的贾宝玉、聪明机智的王熙凤等。

每个人物都有其独特的性格和命运,深入人心。

而《傲慢与偏见》中,伊丽莎白和达西是最为经典的人物形象。

伊丽莎白聪明机智、独立自主,不愿妥协自己的爱情观;达西则是傲慢且自负,但随着故事的发展,他逐渐认识到自己的错误,改变了态度。

这些人物形象都给读者留下了深刻的印象,引起了读者的共鸣。

三、主题比较《红楼梦》以“封建社会的虚伪与腐败”为主题,通过贾宝玉等人的遭遇和命运,揭示了封建社会的种种弊端和对人性的扭曲。

而《傲慢与偏见》则以“傲慢与偏见的破灭”为主题,通过伊丽莎白和达西的爱情故事,探讨了人们对他人的偏见和傲慢所带来的误解和痛苦。

两部作品都以社会现实为背景,通过细腻的描写和深入的思考,呈现出了鲜明的主题。

结语:通过对《红楼梦》和《傲慢与偏见》这两部作品的比较,我们可以看到中外文学作品在情节、人物塑造和主题等方面的不同之处。

《红楼梦》揭示了封建社会的虚伪和腐败,反映了人性的复杂性;而《傲慢与偏见》则讽刺了社会上的虚伪和偏见,强调了人与人之间的理解和宽容。

中西微型小说比较作为一种小说文体,中国的微型小说和西方的微型小说有许多共同的要素和趋向一致的艺术规律,然而中国的微型小说和西方的微型小说又都是根植在各自不同的民族生活土壤里,是在不同的民族文化背景中盛开的艺术之花,它们又都有许多区别明显的异彩和芬芳,比较东西方微型小说文体的异同,对于我们从更广的角度,更深的层次去把握这种文体的艺术规律,有着较为重要的意义。

1、史传实录和传奇虚幻我们准备从中西方微型小说最早的源头及最早的发展开始讨论。

世界各民族的叙事文学都经历过这么三个形态:A 、叙述现实生活中已经发生过的事实,这就是历史、实录;B 、叙述现实生活中不可能发生的事实,这就是神话、童话及神仙故事;C 、叙述现实生活中发生过或可能发生过的或纯属虚构的故事,这就是小说。

最后一种形态--小说,在其发生、发展,以至完全成熟的过程中受过许多历史因素和文体因素的影响。

作为小说的一个分支--微型小说在其从雏形到成熟的过程中,也受到了中西方不同的民族生活和民族文化等各种因素的影响。

西方的微型小说最初和小说一样,发源于西方的史诗,并从西方的叙事散文(主要是寓言散文和世态散文)中吸取了丰富的叙事文学的各种艺术营养。

而西方传奇的精神又渲濡了它的发育和生长,这样便产生了西方古代广义的微型小说--西方短篇散文故事。

到了17世纪,西方成熟形态的微型小说便基本定型。

中国古代的微型小说的形成、发展和西方有同有异。

中国古代的微型小说发源于史传,在古代叙事散文(也主要是寓言散文和世态散文)的叙事因素的作用下以及中国传奇精神的影响下,发育为汉魏六朝的短篇传奇故事,这是广义的微型小说。

至唐宋元明清以后,中国古代的微型小说才完成了从广义到狭义的转变过程。

我们用图表比较如下:西方: 史诗叙事散文西方传奇中世纪短篇散文故事--17世纪西方微型小说中国: 史诗 叙事散文中国传奇 六朝传奇故事--唐宋元明清的微型小说 在这份对比式图表里,有若干问题值得我们研究:首先是"史诗"和"史传"的区别:西方史诗对西方小说的产生有相当深刻的影响,即使是广义的微型小说产生后,这种影响依然存在。