第九章 唐代后期文学理论批评不同

- 格式:ppt

- 大小:78.50 KB

- 文档页数:24

唐代文学艺术中的文学理论与批评唐代是中国文学史上的一个辉煌时期,其文学艺术成就不仅在中国,也享有国际声誉。

文学理论与批评在唐代文学艺术中占有重要的地位。

本文将从唐代文学理论中的几个方面探讨唐代文学艺术中的文学理论与批评。

一、文学的本质及其境界唐代文学理论家们对文学的本质及其境界作出了深刻的解释。

文学理论家刘勰在《文心雕龙》中提出文学起源于心灵,是人类攀登精神境界的工具。

他还提出文学要讲究天人合一,有情有理,深远绵长,才能符合文学的本性。

唐代诗人李白则认为文学的境界应该是“至高无上”的,不能被任何限制所束缚。

在他的诗歌中,充分展现了文学在境界上的独特性,不受空间和时间的限制,这让我们更加理解文学的超越性。

二、文学的表现形式唐代文学理论家们还对文学的表现形式进行了深刻的探讨。

他们认为文学的表现形式应该是多种多样的。

唐代诗人王之涣认为,唯有在不同风格和语言的文学作品中寻求合适的表达方式,才能达到文学的真正境界。

唐朝文学理论家刘勰则更加强调文学形式与内容的统一。

他认为文学创作只有形式与内容的统一,才能达到情感的高度,并且具有创造性。

三、文学的艺术手法唐代文学理论家们还对文学的艺术手法进行了深刻的研究和探讨。

他们强调,良好的文学艺术手法是诗歌和散文的关键。

苏颋在《论文会要》中指出,良好的文学艺术手法不仅要有音乐和色彩上的美感,还要在内容上讲求创新和表现力。

唐代的文学艺术作品以其独特的美感和艺术风格而闻名于世。

唐代诗人李商隐在自己的诗歌中追求文学的创新性和独特性,他在用词上常常采用古代汉语句式和诗歌的句式,以表现出唯美主义的诗人的感情和思想。

四、批评与评价在唐代文学艺术中,批评与评价是不可忽视的重要组成部分。

唐代文学家看重批评与评价的价值,认为它是文学美学的核心之一,无论是对于文学创作还是对于文学作品的审美价值都是重要的。

唐代文学批评家刘禹锡认为,批评必须有一定的眼力、思想和胆识,并且必须以真心诚意的态度去评价文学作品。

第9章唐代后期文学理论批评不同流派的分化与发展一、名词解释1.气盛言宜(北京师范大学2011年研;南开大学2013年研)答:气盛言宜是韩愈提出的创作主张。

韩愈特别重视作家精神力量对文学创作的影响,强调作家的道德行为和文艺修养。

在《答李翊书》中提出“气盛,则言之短长与声之高下者皆宜”。

“气盛言宜”是指作家的道德修养境界高,则在发言、著述时,无论用词长短或声调高下,均能得宜。

韩愈的“气盛言宜”即是一种精神气质,又是一种人格境界,与孟子的“浩然之气”含义接近。

2.原道(中山大学2011年研)答:《原道》是唐代韩愈政治思想和哲学理论的代表作。

收入《韩昌黎集》杂著部。

全文中心是反对佛老,发挥儒家正统思想。

认为唯有孔孟之道是“为天下国家、无所处而不当”的治世良方;老子“去仁与义”、佛教“灭其天常”都与封建伦理纲常相违背,应当坚决禁绝。

以仁义为“道”的内容,第一次提出儒家的道统说,认为“尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文武周公,文武周公传之孔子,孔子传之孟轲。

轲之死不得其传焉。

”3.韩孟诗派(中山大学2010年研;南京大学2013年研)答:韩孟诗派是中唐的一个诗歌创作流派,以韩愈为领袖,包括孟郊、李贺、卢仝、马异、刘叉。

他们主张“不平则鸣”“以丑为美”,以震荡光怪为美,以瘁索枯槁为美,以五彩斑斓为美。

表现出重主观心理、尚奇险怪异的创作倾向。

诗歌形成一种奇崛硬险的风格。

他们在艺术上力求避熟就生,标新立异,力矫大历诗风的平弱纤巧。

这种诗歌的新的追求与新的变化,积极推动了盛唐以后诗歌艺术境界的开拓。

4.新乐府运动(中国传媒大学2012年研)答:新乐府运动是指由唐代诗人白居易、元稹等倡导发起的诗歌革新运动。

他们主张恢复古代的采诗制度,发扬《诗经》和汉魏乐府讽喻时事的传统,使诗歌起到“补察时政”“泄导人情”的作用,强调以自创的新的乐府题目咏写时事,故名新乐府。

宋代郭茂倩指出:新乐府者,皆唐世之新歌也。

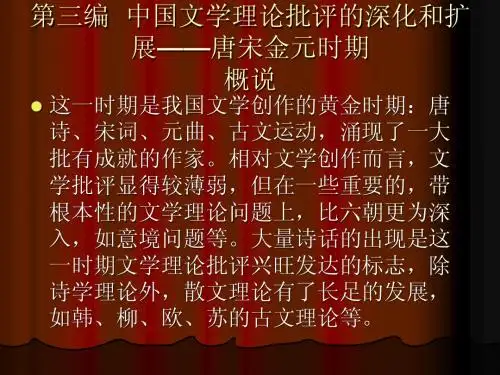

文学批评的繁荣阶段——隋唐五代文学理论批评隋唐五代文学批评的发展,大致经历了三个阶级:隋及唐前期是总结、评价前代文学的历史经验教训和要求建立新文风的阶段;唐中期是文学批评的全盛阶段,表现了自己的时代特色并取得了建设性成就;晚唐五代是其余波,出现了探索文学的形象特征及创作的形象思维的趋势。

隋唐五代文学批评的历史环境及其特色隋统一中国后,隋文帝“不好文”(《隋书》),厌恶南朝以来长期形成的华靡文风,曾于开皇四年(584)“普诏天下:公私文翰,并宜实录”,并将“文表华艳”的泗州刺史司马幼之“付所司治罪”。

治书侍御史李谔对此表示支持,上书激烈攻击魏晋以至齐梁注重辞藻、华而不实的风气,要求文章写作应有关政教(《隋书·李谔传》)。

在野的学者王通(584?~618)也竭力主张文章必须阐明三纲五常,关系国家的存亡得失,而把声律辞采贬为末流。

这些主张都是为巩固统一国家的封建秩序服务的。

唐初,随着社会经济的恢复与发展,学术文化也日趋发达。

当时帝王大都爱好诗歌,科举以诗赋取士,诗文风气一般仍较华艳。

在这种情况下,一方面出现了一些研究诗歌格律的著作;同时也有不少政治家、史学家在探讨前代兴亡治乱的经验时,注意到文风问题。

房玄龄等修《晋书》,李百药修《北齐书》,姚思廉修《梁书》、《陈书》,魏徵等修《隋书》,李延寿修《南史》、《北史》,都在文苑传或文学传中表述了他们的文学主张。

刘知几在《史通》中,也提出了他对文学的看法。

他们大都不满南朝特别是齐梁的浮艳文风,希望创造新时代文质兼备的文学,加强文学的政治教化作用。

接着,王勃、杨炯等提出了文学革新的要求,陈子昂更是这方面的突出代表。

盛唐时,政治从清明变得腐败。

天宝间,李白、萧颖士、李华等继承陈子昂的革新传统,分别在诗文创作上提出复古以谋革新的主张,成为中唐文学革新运动的先驱。

8世纪中叶,发生了安史之乱,对社会民生造成很大的破坏,唐帝国从此进入衰弱时期。

中唐时,经济虽逐渐恢复,政治上又出现了宦官专权、藩镇割据和党争剧烈的局面,统治者的纷争和残酷剥削,加深了人民的苦难。

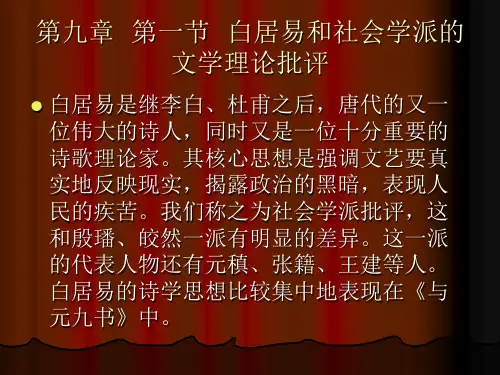

第9章唐代后期文学理论批评不同流派的分化与发展9.1 复习笔记一、自居易和社会学派的文学理论批评(一)白居易和社会学派的文学理论批评1.白居易(1)白居易,字乐天,晚年又号香山居士。

我国唐代伟大的现实主义诗人,中国文学史上负有盛名且影响深远的诗人和文学家。

(2)他是继李白、杜甫之后唐代的又一位伟大诗人,同时又是一位十分重要的诗歌理论批评家。

他代表了和殷璠、皎然等重艺术一派不同的另一派文艺思想,其核心,是强调文艺要真实地反映现实,揭露政治的黑暗,表现人民的疾苦。

与他这种文艺思想一致的还有元稹、张籍、王建、李绅等人。

2.社会学派(1)以白居易为首,元稹、张籍、王建、李绅等为主要成员,形成一个重要诗歌流派,他们以乐府诗形式写现实的时事,并不再沿袭乐府古题,而是“即事名篇,无复倚傍”。

(2)“新乐府”诗创作与以韩、柳为代表的“古文”创作之繁荣,都是中唐儒学复古思潮的产物。

(二)白居易的诗歌理论1.强调诗歌创作要起到“救济人病,裨补时阙”的积极社会作用(1)“救济人病,裨补时阙”,这是白居易《与元九书》中的主导思想。

《与元九书》是白居易对他前期所写作的讽谕诗的一个理论总结,“文章合为时而著,歌诗合为事而作。

”①“救济人病”,是要求诗歌能反映人民疾苦,使百姓的病痛“稍稍递进闻于上”,让最高统治者有所了解。

②“裨补时阙”,是要求诗歌能揭露时政的弊端,引起统治者的注意,促使他们进行必要改革。

(2)白居易“救济人病,裨补时阙”的诗歌主张,突出地强调了文学与人民之间的密切关系,强烈地表明了他要求文学创作必须起到“为民请命”的作用。

它鲜明地指出了文学应当积极地干预现实,为实现进步的政治理想,为改善百姓的生活状况,发挥其应有功效。

(3)从唐代诗歌的发展来看,这是对以杜甫为代表的关心国计民生、表现社会政治内容诗歌的创作经验之总结,也是他和其他新乐府诗作者诗歌创作的指导原则。

2.白居易在他的创作实践中,非常清楚地体现了这一文学思想(1)他坚决反对掩盖现实矛盾、粉饰太平的歌功颂德之作。

课程编号:01060课程名称:中国文学批评史《中国文学批评史》教学大纲一、课程说明1、“中国文学批评史”是四年制汉语言文学专业学生必修课程之一。

对于中国文学理论批评发展的历史,分为先秦、汉魏六朝、唐宋金元、明清四个时期进行介绍。

2、本课程以中国文学批评史的发展为基本线索,批评家及批评论著为主要内容。

通过课堂教学使学生了解、掌握中国文学批评史,使学生深入领会中国古代优秀的文学传统和艺术精神,了解它和西方文艺美学的不同特点,并可以为建设当代新的文学理论,提供有益的历史借鉴。

3、本课程教学时间安排总计36学时,一学期授完,每周2学时,计划教学周数18周。

以期末考试加平时成绩的方式计分,总计学分2学分。

二、学时分配表教学内容授课学时实践学时第一章第二章第三章第四章第五章第六章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章第十五章第十六章第十七章先秦时期文学批评的萌芽儒家的文学观道家的文学观两汉经学时代的文学理论批评玄学与魏晋南北朝文学理论批评X勰与《文心雕龙》《文心雕龙》的批评价值钟嵘与《诗品》唐代前期的文学理论批评唐代后期的文学理论批评北宋的文学理论批评南宋金元的文学理论批评明代的复古与反复古文学思想明代的小说戏曲理论批评王夫之和叶燮的诗歌理论清代的小说戏曲理论批评清代中前期的诗文词理论晚清时期与西方文学思想的交汇2222222222222222220 合计92 0三、教学目的与要求通过本课程的教学和学习,使学生掌握一定的中国文学批评史知识,熟悉中国文学批评史上出现的重要批评家、著作和重要批评观点,并能理解中国文学批评史上主要的文学批评思潮与现象。

本课程要求学生能够全面了解中国文学批评发展的历史,对于特别有影响的批评家、论著及理论批评及思潮能建立起正确的理解,并要求学生能够运用已学的理论分析和解释批评观点与思潮,对重要批评著作具备较深入的理解。

四、教学内容纲要第一章文学的起源和文学理论批评的萌芽内容提要:第一节:文学的起源和初期的文学观念中国“文”的概念的演变;学术与文章的逐渐分离;先秦时期诗乐舞合一,文史哲不分的特点。

辽宁大学考研宝典——文艺学写在前面虽然考研结束已经半年了,我也正式成为辽宁大学的一名硕士研究生了,但是四五个月的考研备战经历我终生难忘,这段经历已经深深地烙在我的心里。

还记得每天早晨天还没亮就从床上爬起来去占座的情景,每天晚上十点钟拖着路灯下疲惫的身影回寝室的场景也历历在目。

这段经历将成为我人生宝贵的财富,不仅仅是因为它让我获得了攻读研究生的资格,更重要的是它教给我一个人生哲理:凡事必须得坚持。

我是从九月一号开始正式投入到考研备战之中,一直到一月八号,除去国庆节休息三天,我每天都坚持去图书馆上自习。

除了坚持天天上自习外,还有重要的一点就是要有目标,包括长远的目标和短期的目标。

长远的目标,是指在未来一个月或者更长的时间内,将哪本专业课课本全部看完,或者将政治的重点全部过一遍等等;短期的目标可以分为一星期的目标、一天的目标甚至一天中某个时间段的目标。

有了清晰的目标和计划之后,你会发现自己仿佛一下子找到了方向,复习起来也有了强大的动力。

我从九月一号开始正式投入到紧张的考研复习之中,九月一号到十月一号:每天的上午、下午以及晚上三个时间段,分别复习专业课、英语和专业课(政治不用这么早复习)。

在这一个月的时间里,要以一门专业课为主,到了十月一号基本上这门专业课的教材要看完;英语的复习主要就是做阅读,培养自己的语感,同时积累自己的词汇量。

十月一号到十一月一号:每天的三个时间段,分别复习政治、英语和专业课。

每天上午要认真熟记里面的重点和知识点,另外在每看完一章之后要做做相关配套的习题以加深记忆,这段时间里可以不用急,到月末的时候可以只复习到全书的一半;英语在这段时间也是主要做阅读,继续加强语感和词汇量;专业课也是以一门专业课为主,抓住重点,注重理解,在理解的基础上学会熟记。

到十一月一号的时候,第二门专业课教材要全部看完。

十一月一号到十二月一号:每天的三个时间段,也是分别复习政治、英语和专业课。

政治按照上月的复习方法继续复习,到月末的时候可以完成全书的另一半。

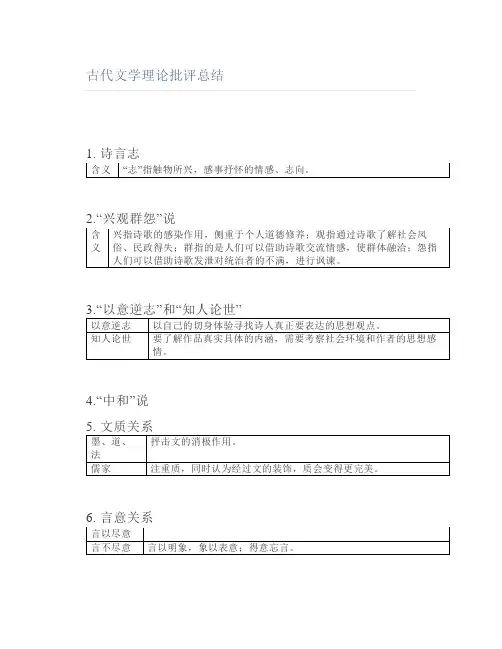

中国古代⽂学理论批评史重点批评史(上)⼀.中国⽂学理论批评的深化和扩展------唐宋⾦元时期1.殷璠“兴象论”“兴象论”是殷璠从反齐梁的⾓度以及总结盛唐诗歌艺术成就的基础上提出的诗歌创作主张。

他从诗歌艺术形象塑造的⾓度,指出六朝⼈过于偏重在词藻、声律等具体形式、技巧⽅⾯,⽽轻视了审美意象的创造,因此提出了诗歌创作应以创造“兴象”,即艺术意象为主的思想。

“兴象”是殷璠⾸先提出的重要⽂艺美学概念,指诗歌中完整的审美意象,偏重于指主体⽐较隐蔽的客体形象,它可以极⼤地感发⼈的性灵,产⽣浓厚的审美兴趣,启发⼈们丰富的想象。

因此说“兴象”是“可以兴”的审美形象。

标举“兴象”,反对“轻艳”是殷璠诗歌理论的基本特征。

2.王昌龄“诗境论”王昌龄著有《诗格》⼀书,他强调了诗歌创作必须在意与境密切结合的情况下进⾏构思。

创作中⾸先要⽴意,但诗歌创作中的意必须与外境融为⼀体,然后才能产⽣有艺术价值的好作品,如“境思不来,不可作也。

”意与境的融合,就是⼼与物的结合,这样才能创造⽣动的艺术形象。

以⼼击物,深穿其境,即是要求⼼与物能⽔乳交融,这种⼼与物的结合⼜必须在创作主体“安神净虑”(“虚静”)的条件下实现。

意与境的和谐,必须任其⾃然,由感兴⽽⽣成,绝不是⼈为强制所能达到的。

王昌龄关于诗境的论述,⼀般以<<吟窗杂录>>本<<诗格>>中的“三境”、“三格”说作为主要依据。

3.杜甫的⽂学思想要求表现民⽣疾苦,“为民请命”。

他主张⽂学创作要描写现实的社会内容。

杜甫对庾信后期诗歌、齐梁著名诗⼈艺术成就、初唐四杰诗歌创作都给予了很⾼的评价。

<<戏为六绝句>>中以诗论诗,杜甫对待前代⽂学的态度是既要继承风雅的传统,“别裁伪体”,⼜要“转益多师”。

杜甫诗歌创作思想核⼼是讲究传神。

4.皎然“取境说”“取境”指诗歌意境的创造,他认为诗歌意境构思过程中要依靠诗⼈的灵感,出现“意境神王,佳句纵横”。

唐代诗词研究与文学批评唐代是中国古代文化中最辉煌的时期之一,其中以唐诗的创作和发展尤为杰出。

唐代诗词研究和文学批评成为我们深入了解和欣赏这一时期文学艺术的重要途径之一。

本文将探讨唐代诗词研究的历史演变、文学批评的趋势以及现代研究的新动向。

首先,我们可以从诗词研究的历史角度来了解唐代诗词的独特魅力。

唐代是中国诗词发展的黄金时期,许多伟大的诗人如杜甫、李白、王之涣等都在这个时期活跃。

在唐代,诗歌成为表达情感和思想的重要媒介,它既有幽婉细腻的风格,又有豪放激昂的豪气。

这些优秀的诗人们通过他们的作品,留下了丰富的文化遗产,为后世的研究提供了宝贵的资源。

然而,唐代诗词研究并非一帆风顺。

在历史的长河中,对唐代诗词的研究也经历了不同的阶段。

最初,唐代诗词被视为文学的灿烂之花,研究者倾向于赞美和颂扬其优秀之处。

不过,随着研究的深入,人们开始意识到唐代诗词也有其局限之处。

一些学者开始关注诗词中的社会现象、意识形态及文化背景。

比如唐代诗词中关于官场腐败、战争苦难等现实题材的创作,将更多的关注点放在对社会的批判和反思上。

同时,文学批评也逐渐成为唐代诗词研究的重要内容。

不同的文学批评理论和方法,为我们更好地理解和评价唐代诗词创作提供了框架。

比如,边塞诗的研究就有助于我们了解唐代军事和边界事务的重要性。

以此为基础,我们可以分析边塞诗中的壮丽景色、忧国忧民的思想情感以及诗人的创作意图。

近年来,随着现代学者的涌现和研究技术的发展,唐代诗词研究进入了新的阶段。

数字化技术的应用为唐代诗词的研究提供了更多的可能性。

通过文本分析、数据挖掘等方法,研究者可以更精确地揭示唐代诗词的风格、流派以及诗人之间的关系。

同时,跨文化研究也成为热门领域,通过与其他文化诗词的对比和联系,可以更好地认识唐代诗词的独特之处。

尽管有了现代研究的新动向,唐代诗词研究仍然面临一些挑战。

首先是文献资料的获取和整理。

唐代有大量的诗词作品,但由于历史原因,很多作品已经失传。