第八章唐代前期文学理论批评和诗境”提出

- 格式:ppt

- 大小:215.01 KB

- 文档页数:24

唐代文学四个发展阶段第一篇:唐代文学四个发展阶段唐代文学四个发展阶段一、初唐:唐诗的准备阶段。

试探总的趋势由齐梁旧风向盛唐气象过渡。

两个重要现象:1.一大批宫廷诗人承袭齐梁绮丽的风气。

追求诗歌的词藻和声律,而最终导致了律体的完成。

2.为数不多的卓杰之士,批判六朝以来浮华的文风,强调诗歌的风雅兴寄,从而导致试探风起的转变。

初唐诗人的特点:继承加变革二、盛唐:唐代诗歌的鼎盛期、顶端充满“爱国主义和爱国热情”反映在文坛:积极浪漫的诗歌成为创作主流。

代表人物:李白安史之乱使开唐以来的矛盾集聚,反映现实揭露现实的诗歌得到发展。

代表人物是杜甫。

总结盛唐,开启中唐,杜甫应运而生。

“山水田园诗派”代表人物是王维和孟浩然“边塞诗”继承汉乐府的传统,代表人物是高适、岑参。

高适以乐府歌行见长,风格苍凉雄健,岑参后期诗歌磊落奇骏。

三、中唐:再盛期。

大历时期是一个低谷时期,但也是对盛唐诗歌的继承,多沿袭他们的文风。

大历十才子;山水田园诗:刘长卿、韦应物;边塞诗:刘禹锡、李益;奇崛派诗人:代表韩愈、孟郊,又称“韩孟诗派”,孟郊独创风格是古拙瘦硬用语奇险;“山水诗人”:柳宗元、刘禹锡。

刘禹锡诗歌风格:“沉着稳练,风调自然,格律精切”;古文运动:领导者:韩愈、柳宗元。

是一场以复古为旗帜的文学革新运动,它的重点在于对文体的改革,同时也兼及文风、文学语言的改革。

特点:1.古文运动与儒学复古紧密结合,具有政治革新意义;2.文体改革与进步的文学观点紧密结合。

四、晚唐:夕阳期。

感情情绪十分浓厚。

杜牧、李商隐是晚唐的代表作家。

有的刻苦沉吟,追求“清新奇僻”,代表贾岛、姚合;有的着力艳丽,写闺中女儿之情思,如温庭筠、韩偓;有的淡薄诗风,如司徒空、陆龟蒙;有的讽喻时事,表达动离之感,如皮日休、罗隐。

在散文上出现小品文创作,继承韩柳的古文传统,用尖锐的笔锋,讽刺时事。

唐传奇的诞生标志着我国古典小说的成熟。

第二篇:唐代文学复习唐代文学复习提纲唐诗繁荣情况及原因历代唐诗选本中选诗较多较全、影响较大、品位最高的是清代沈德潜的《唐诗别裁》。

第8章唐代前期的文学理论批评和“诗境”的提出8.1 复习笔记一、唐初反齐梁文风中的两种不同倾向(一)齐梁文学概况1.齐梁文学总结了自魏晋以来文学艺术发展中的新成果和新经验,重视文学的“缘情”本质,讲究艺术形式的华丽,注意运用多样化的表现方法,初步形成了近体诗的格式和雏形。

2.齐梁文学的不良倾向主要有两个方面:(1)相当一部分作家中有片面追求形式美而不注意内容充实的缺点,有些作品内容贫乏,情调低下。

(2)艺术上偏重辞藻、典故、声律等具体技巧,而对审美意象的整体塑造方面较为忽视。

(二)唐初反齐梁文风中的两种不同倾向1.对齐梁文学持根本否定态度(1)这一派以李谔、王通、王勃等为代表,对齐梁乃至整个六朝文学持根本否定态度,把产生华靡淫丽文风的根源一直追溯到以屈原作品为主的《楚辞》。

(2)李谔《上隋高祖革文华书》主张一切文章,都要以“教化”为本,认为“诗、书、礼、乐”乃“道义之门”,学习六经以为文,可以实现“家复孝慈,人知礼义”的目的。

①他虽然也指出了六朝文学片面追求形式美的缺点,但其持论极端偏激,不能正确反映六朝文学发展的实际。

②他指责的六朝文学的重缘情、重艺术,恰恰是六朝文学发展中的优点和有价值的贡献。

③他这种儒家复古主义文学观,直接影响到隋末唐初的王通,并对中唐以后的文艺思想发展有较大影响。

(3)王通的文学思想是对李谔的进一步发挥①王通在《中说·天地篇》中强调“文”必须“贯乎道’,“济乎义”,合乎“雅”而“及理”。

诗歌也必须“上明三纲,下达五常”,和汉儒一样把文学当做经学的附庸。

②从这个标准出发,王通对南朝诗人从人品到创作都给予了否定评价,抹杀了南朝重要诗人对文学发展所作出的杰出贡献,这是极不公允的。

③王通肯定颜延之、王俭、任防等,都只擅长于非艺术文学的一般文章之写作,而在诗歌等艺术文学创作方面则成就一般。

(4)王勃的文学思想是对王通的继承①王勃,字子安,是王通的孙子。

初唐四杰之一。

王勃在诗歌创作上为唐诗的发展作出过重要贡献。

《中国文学责备史》名词解说《中国文学责备史》第一章:先秦1、“思无邪” 说:孔子提出的对于文学责备的标准。

《论语·为政》说:“诗三百,一言以蔽之,曰:‘诗无邪’。

”从艺术方面看,此责备标准就是倡导一种“中和”之美。

从文学作品来说,它要求从思想内容到文学语言,都不可以过于强烈,应尽量做到委宛波折,而不要过于直露。

2、“兴观群怨”说:孔子在《论语·阳货》中提出。

朱熹解说为:兴,指诗歌生动详细的艺术形象能够激发人精神之喜悦,从吟诵、鉴赏诗歌中获取一种美的享受;观,比较重视诗歌所反应的社会政治与道德风俗状况以及作者的思想偏向与感情心态。

群,指文学作品的团结作用。

怨,就是文学作品(诗歌)干涉现实、责备社会的讽谏作用。

3、“尽如人意”说:这是孔子在评论“韶乐”与“武乐”时对韶乐所下的定义。

他认为舜时的韶乐,“既尽善又尽美” ,原由是由于舜具备了圣德而受禅让,故尽善。

由此也能够看到孔子在审美判断中融入道德责备的要素。

4、“辞达”、“文质”说:这是孔子在对文学的内容和形式关系所作的论述。

《论语·卫灵公》曰:“子曰:辞达而已矣。

”《论语·雍也》云:“子曰:质胜文则野,文胜质则史。

彬彬有礼,而后君子。

”其对于文质的论述,以后被运用到文学创作中,成为要求文学作品内容与形式完满一致的理论基础,并在中国文学理论责备史的发展中一直起着主导作用。

5、“以意逆志”和“知人论世”说:这是孟子提出的文学责备方法论,是孟子对遍体鳞伤文艺思想发展的突出贡献。

一般认为,“以意逆志”的“意”乃指读者之意。

孟子的这类文学责备方法论,为中国文学供给了较客观实在的责备原则,后代大批的诗话、词话,大略是在此原则下睁开文学谈论的。

6、“知言养气” 说:这是孟子对于文学责备原则的论述。

孟子认为一定第一使作者拥有内在精神品行之美,养成浩然之气,而后才能有美而正的言辞。

这类思想影响到文学创作,就特别重申一个作家第一要从人品涵养下手,拥有崇高的道德质量,而后才有可能写出好作品。

课程编号:01060课程名称:中国文学批评史《中国文学批评史》教学大纲一、课程说明1、“中国文学批评史”是四年制汉语言文学专业学生必修课程之一。

对于中国文学理论批评发展的历史,分为先秦、汉魏六朝、唐宋金元、明清四个时期进行介绍。

2、本课程以中国文学批评史的发展为基本线索,批评家及批评论著为主要内容。

通过课堂教学使学生了解、掌握中国文学批评史,使学生深入领会中国古代优秀的文学传统和艺术精神,了解它和西方文艺美学的不同特点,并可以为建设当代新的文学理论,提供有益的历史借鉴。

3、本课程教学时间安排总计36学时,一学期授完,每周2学时,计划教学周数18周。

以期末考试加平时成绩的方式计分,总计学分2学分。

二、学时分配表教学内容授课学时实践学时第一章第二章第三章第四章第五章第六章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章第十二章第十三章第十四章第十五章第十六章第十七章先秦时期文学批评的萌芽儒家的文学观道家的文学观两汉经学时代的文学理论批评玄学与魏晋南北朝文学理论批评X勰与《文心雕龙》《文心雕龙》的批评价值钟嵘与《诗品》唐代前期的文学理论批评唐代后期的文学理论批评北宋的文学理论批评南宋金元的文学理论批评明代的复古与反复古文学思想明代的小说戏曲理论批评王夫之和叶燮的诗歌理论清代的小说戏曲理论批评清代中前期的诗文词理论晚清时期与西方文学思想的交汇2222222222222222220 合计92 0三、教学目的与要求通过本课程的教学和学习,使学生掌握一定的中国文学批评史知识,熟悉中国文学批评史上出现的重要批评家、著作和重要批评观点,并能理解中国文学批评史上主要的文学批评思潮与现象。

本课程要求学生能够全面了解中国文学批评发展的历史,对于特别有影响的批评家、论著及理论批评及思潮能建立起正确的理解,并要求学生能够运用已学的理论分析和解释批评观点与思潮,对重要批评著作具备较深入的理解。

四、教学内容纲要第一章文学的起源和文学理论批评的萌芽内容提要:第一节:文学的起源和初期的文学观念中国“文”的概念的演变;学术与文章的逐渐分离;先秦时期诗乐舞合一,文史哲不分的特点。

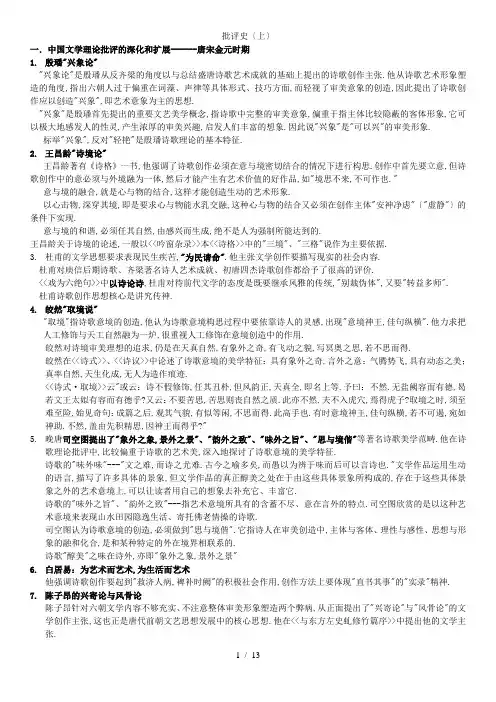

批评史〔上〕一.中国文学理论批评的深化和扩展------唐宋金元时期1.殷璠"兴象论""兴象论"是殷璠从反齐梁的角度以与总结盛唐诗歌艺术成就的基础上提出的诗歌创作主张.他从诗歌艺术形象塑造的角度,指出六朝人过于偏重在词藻、声律等具体形式、技巧方面,而轻视了审美意象的创造,因此提出了诗歌创作应以创造"兴象",即艺术意象为主的思想."兴象"是殷璠首先提出的重要文艺美学概念,指诗歌中完整的审美意象,偏重于指主体比较隐蔽的客体形象,它可以极大地感发人的性灵,产生浓厚的审美兴趣,启发人们丰富的想象.因此说"兴象"是"可以兴"的审美形象.标举"兴象",反对"轻艳"是殷璠诗歌理论的基本特征.2.王昌龄"诗境论"王昌龄著有《诗格》一书,他强调了诗歌创作必须在意与境密切结合的情况下进行构思.创作中首先要立意,但诗歌创作中的意必须与外境融为一体,然后才能产生有艺术价值的好作品,如"境思不来,不可作也."意与境的融合,就是心与物的结合,这样才能创造生动的艺术形象.以心击物,深穿其境,即是要求心与物能水乳交融,这种心与物的结合又必须在创作主体"安神净虑"〔"虚静"〕的条件下实现.意与境的和谐,必须任其自然,由感兴而生成,绝不是人为强制所能达到的.王昌龄关于诗境的论述,一般以<<吟窗杂录>>本<<诗格>>中的"三境"、"三格"说作为主要依据.3.杜甫的文学思想要求表现民生疾苦,"为民请命".他主张文学创作要描写现实的社会内容.杜甫对庾信后期诗歌、齐梁著名诗人艺术成就、初唐四杰诗歌创作都给予了很高的评价.<<戏为六绝句>>中以诗论诗,杜甫对待前代文学的态度是既要继承风雅的传统,"别裁伪体",又要"转益多师".杜甫诗歌创作思想核心是讲究传神.4.皎然"取境说""取境"指诗歌意境的创造,他认为诗歌意境构思过程中要依靠诗人的灵感,出现"意境神王,佳句纵横".他力求把人工修饰与天工自然融为一炉,很重视人工修饰在意境创造中的作用.皎然对诗境审美理想的追求,仍是在天真自然,有象外之奇,有飞动之貌,写冥奥之思,若不思而得.皎然在<<诗式>>、<<诗议>>中论述了诗歌意境的美学特征:具有象外之奇,言外之意;气腾势飞,具有动态之美;真率自然,天生化成,无人为造作痕迹.<<诗式·取境>>云"或云:诗不假修饰,任其丑朴,但风韵正,天真全,即名上等.予曰:不然.无盐阙容而有德,曷若文王太姒有容而有德乎?又云:不要苦思,苦思则丧自然之质.此亦不然.夫不入虎穴,焉得虎子?取境之时,须至难至险,始见奇句;成篇之后,观其气貌,有似等闲,不思而得.此高手也.有时意境神王,佳句纵横,若不可遏,宛如神助.不然,盖由先积精思,因神王而得乎?"5.晚唐司空图提出了"象外之象,景外之景"、"韵外之致"、"味外之旨"、"思与境偕"等著名诗歌美学范畴.他在诗歌理论批评中,比较偏重于诗歌的艺术美,深入地探讨了诗歌意境的美学特征.诗歌的"味外味"---"文之难,而诗之尤难.古今之喻多矣,而愚以为辨于味而后可以言诗也."文学作品运用生动的语言,描写了许多具体的景象,但文学作品的真正醇美之处在于由这些具体景象所构成的,存在于这些具体景象之外的艺术意境上,可以让读者用自己的想象去补充它、丰富它.诗歌的"味外之旨"、"韵外之致"---指艺术意境所具有的含蓄不尽、意在言外的特点.司空图欣赏的是以这种艺术意境来表现山水田园隐逸生活、寄托佛老情操的诗歌.司空图认为诗歌意境的创造,必须做到"思与境偕".它指诗人在审美创造中,主体与客体、理性与感性、思想与形象的融和化合,是和某种特定的外在境界相联系的.诗歌"醇美"之味在诗外,亦即"象外之象,景外之景"6.白居易:为艺术而艺术,为生活而艺术他强调诗歌创作要起到"救济人病,裨补时阙"的积极社会作用,创作方法上要体现"直书其事"的"实录"精神. 7.陈子昂的兴寄论与风骨论陈子昂针对六朝文学内容不够充实、不注意整体审美形象塑造两个弊病,从正面提出了"兴寄论"与"风骨论"的文学创作主张,这也正是唐代前朝文艺思想发展中的核心思想.他在<<与东方左史虬修竹篇序>>中提出他的文学主张."兴"指诗歌审美意象对人所产生的感发作用."寄"指寄托,指诗人隐含于诗歌审美意象中的现实寓意,即诗歌中流露的思想感情所具有的社会内容."风骨"指"汉魏风骨",要求文学作品应以表现政治理想抱负、抒发豪情壮志为主,要具有济世安民的广阔社会内容;要求创造鲜明、生动、自然、传神的艺术形象.一、中国文学理论批评的萌芽和产生---先秦时期1.<<尚书••尧典>>---"诗言志,歌永言,声依永,律和声.""诗言志"是一种积淀着社会政治伦理内涵、体现出社会群体人际规范的思想情感,是指诗歌所表现的与政教相联系的人生态度与理想抱负.2.孔子的系统的伦理道德观念---以"仁"为内容,以"礼"为形式."仁"的主要意义是"爱人",是"泛爱众",重视人的地位与作用,要把人作为人来对待,而不是把人当做可以任意杀戮的贵族私产.3.孔子在论述人的道德品质修养时提出了"兴于诗,立于礼,成于乐"的基本原则."兴"指感受,要求修身必先学诗."立于礼"就是从感性认识提高到理性认识,使自己立身行事,严格地遵循礼的规定."成于乐"指通过音乐的陶染,来改造自己的性情以与内心世界,使自己从本能出发就做到"非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动."4.<<诗经>>在当时政治、外交活动中的作用突出.如孔子认为"不学诗无以言",赋诗言志.〔以"诗教"为核心的文学观〕孔子关于文学批评的标准:"思无邪""尽善尽美""以中和为美".5.论文学的社会作用---孔子的"兴观群怨"说,"兴"是就文学作品的审美作用而言的,"感发意志",指诗歌生动具体艺术形象可以激发人的精神之兴奋,感情之波动,从吟诵、鉴赏诗歌中可以获得一种美的享受."观"是就文学作品的认识作用而言的,指在诗歌所反映的社会政治与道德风尚壮况以与作者的思想倾向与感情心态.他要求文艺能具体确切地反映现实的真实状况,体现了孔子文艺思想中的现实主义特征."群"是就文学作品的团结作用而言的.孔子认为文学作品可以使人们统一思想,提高认识,交流感情,加强团结."怨"是就文学作品的干预现实、批评社会的作用而言的."怨"的主体是指对现实不良政治的批判,是孔子思想中##和进步因素的集中表现.6.论文学的内容和形式关系:孔子认为语言文辞的作用在于充分地表达人的思维内容,即形式的根本目的在完美地体现内容,不必要片面地离开内容去追求形式的华丽.---"唯信辞巧""文质彬彬"---"质"指人的内在品格,"文"指人的外在仪表,它要求人既具备"仁"的品格,又有"礼"的文饰.它成为要求文学作品内容与形式完美统一的基本理论,在中国文学批评理论发展史起着主导作用.7.论雅乐与郑声:孔子提倡雅乐,反对郑声.他认为雅乐可以陶冶人的思想感情使之正而不邪,有助于养成以仁义为特点的高尚品德品质,而不去做悖礼违义的事情.而郑声容易诱发私欲,不利于培养以仁、礼为内容的道德品质.这是孔子文艺思想上比较保守方面的集中表现.8.孟子思想:民本思想、仁政学说、性善论孟子也强调文艺与政治教化之间的关系,提出了"与民同乐"的文艺美学思想,"以意逆志""知人论世"的文学批评方法论.孟子的"与民同乐"是在孔子以仁礼为内容的诗乐论基础上发展起来的,他的诗论建立在乐论的基础上."乐"指快乐之乐,指一切美好事物之享受,包括了物质和精神两方面.以百姓之乐为乐,以百姓之忧为忧,把它作为评价文艺作品的标准.孟子"与民同乐"思想是以他的人性论为哲学基础的,理论依据--人们感觉器官有共同性,因此他们在审美感知方面也有共同之处.孟子尊敬古乐,发展革新了孔子的音乐思想.孟子进一步提出了"仁政"问题,看到了争取民心的重要性,认为国家兴亡与民心之向背是密切联系着的,提出了"民为贵,社稷次之,君为轻"的重要思想."以民为本"是他"民贵君轻"思想的基本出发点.孟子认为要做到"与民同欲",一是要施行仁政,二是要发扬仁教,还要有"与民同乐"的实际行动."以意逆志"即用自己对诗意的准确理解,去推求作者的本意."意"指说诗者的主观体会和理解,即读者之意.孟子认为正确地做到"以意逆志",必须要能"知人论世",即深入地了解诗人的生平、思想、品德、遭遇等状况以与诗人所处的时代状况,这也是批评和欣赏文学作品的重要原则和方法.孟子"知言养气"说---提倡"浩然之气",认为能够具有"美""大""圣""神"的高度人格美的人亦即是具有浩然之气的人.他认为志、气、言有密切关系,首先使作者具有内在精神品格之美,养成"浩然之气",然后才能有美而正的言辞.9.荀子思想---"天行有常"自然观,他充分肯定人的积极作用,重视发挥人的主观能动性."制天命而用之",提出了"人定胜天",重视人的创造性在文艺发展中的作用.政治上--"法后王"、隆礼尊法、王道与霸道.认为"后王"所作所为乃是对"先王"原则在新的历史条件下的运用与发展.对待"五经"提出"学莫便乎近其人",要向现实中真正有学问的人学习.荀子指出人性本恶,提倡学习,认为只有不断地学习和实践,才能创作出日臻完美的文艺作品.荀子提出的"全""粹"的美的境界,认为创作对象必须经过创作者的主观努力,对之进行艺术的加工和改造,方有可能使之成为真正完美的艺术品.荀子主张文艺创作要从现实出发,不断有新的创造发明,不能唯以复古为尚.荀子明道、言志、抒情相结合的文学观, 是对儒家文学思想的重大发展.他认为文学是明道的,表现在荀子的道既是社会政治之道,同时又是具有哲理性的自然规律之道,既是先王之道,又是后王之道.明道与言志的结合,亦即共性与个性的统一.荀子在认为文学批评中应以"道"作为基本标准,一切言论行动包括文学在内都应当合乎"道".他强调,言辞应当符合于辨说的需要,辨说应当符合于人内心的意图,而人的内心意图应当符合于"道".荀子是中国文学史上原道征圣、宗经思想的先声,他要求以道、圣、经的原则指导现实.荀子对文艺和政治关系做过系统的论述,<<乐论>>的核心是论说音乐在社会政治生活中的重要地位和作用.他指出音乐也是"言志"的,音乐是人感情的自然流露,提出了"音乐—人心—治道"的模式.他还全面阐述了礼乐关系,提出了礼别异、乐合同的思想.他还提出了"以道制欲"的重要命题.他的文学观是诗、乐、礼三位一体的.10."中和"是儒家传统美学思想的核心.虚静、玄览是道家倡导的一种特殊的审美观照.11.道家之道--自然之道老子庄子一虚一实审美角度—大美全美、见素抱朴、以真为美、自然12.老子对文艺、美学的贡献:对"象"和"虚静"的论述.两方面都建立在以"自然之道"为中心的哲学本体论基础上.老子认为"天地母,万物宗",宇宙万物本源为"道",有它自身发展变化的规律.他崇尚自然无为,否定人的智慧与创造,主张"绝学""弃智",对人为的文艺持否定态度.他要求的是完全摒弃认为而合乎天然的文艺,与道相合的美的境界.老子认为"大音希声,大象无形"是一切艺术和美的最高境界,这种境界要有具体的"声"和"形"来暗示、引导、象征,才能使人联想和体会到.达到这种境界实际上已经进入了"道"的境界,是朴素唯物观点."大音希声,大象无形"论为中国古代艺术意境理论的产生奠定了哲学和美学基础.老子认为要有"致虚极,守静笃"的心理状态才能进入"道"的境界.老子提出"涤除玄览",他要求审美主体必须排除一切主客观因素的干扰,内心虚静,方能洞察宇宙,览知万物. 13.庄子崇尚自然,反对人为的文艺美学思想.他对"人为"的一切均持否定态度,对"天然"的事物给予了最大的肯定.庄子哲学上强调"天道自然无为",认为"道"就是"无有",强调要尊重客观事物存在的内在规律,否认人可以掌握自然规律,得出了人只能消极地顺应自然.庄子<<逍遥游>>---至人无己,神人无功,圣人无名.他否定和取消了人的智慧和创造,在人性发展上以共性束缚个性.庄子论艺术创造的关键在于创作主体的修养能否达到在精神上与"道"合一的问题.庄子<<齐物论>>将声音之美分为三类:人籁、地籁、天籁.庄子的"无乐之乐""解衣磅礴""言意之表"成为我国古代音乐、绘画、文学的最高境界.他认为要达到此境界创作主体必须具备"虚静"的精神状态,创作主体与客体的关系必须达到"物化"的状态."虚静"是庄子认识"道"的途径和方法,也是能否创造合乎天然的艺术之关键.它要求"无知无欲""绝圣弃智",方法是"心斋""坐忘",即排斥一切具体认识与实践活动.它可以使人进入到一个"大明"的境界,能从内心深处把握整个宇宙万物,洞察它的变化发展规律.庄子把"虚静"看做是人的认识的最高阶段,它重在内心体察领悟,不重在思辨的理论探索.〔外天下—外物—外生—朝彻—见独〕用"虚静"、"物化"<艺术创作论>来要求艺术创造,是中国古代论艺术创造的首要标准."物化"之要害是使主客体完美地默契合一.庄子—"得意忘言"论,言意关系即语言与思维的关系.儒家强调努力运用语言去充分地表达思维内容以达到最精确的程度.而道家主张"不言之教",认为言不能尽意,圣人之意无法言传.庄子强调语言文字的局限性,认为语言文字只是表达人们思维内容的象征性符号而已,是暗示人们去领会"意"的一种工具,它不可能把人的复杂的思维内容充分体现出来."得意忘言"是庄子解决言不尽意而又要运用语言文字的矛盾之基本方法.庄子认为象为言、意的桥梁---他把语言作为"得意"的工具,利用语言可以表达的方面借助于比喻、象征、暗示等方法,来启发人们的想象和联想,引起对某种认识和印象的回忆,联系和形成许多更加丰富复杂的思维内容,以获得"言外之意",要从有限的语言文字中,领会无限的言外之意,所以不能拘泥于语言文字,要沿着它所比喻象征暗示的方向,充分发挥接受者的主观能动性,去补充丰富它,以获得比语言文字已经表达出来的内容更加广阔的内容,这就是"得意忘言"的真正意义所在.〔尚意会,重直觉,主妙悟〕庄子对形神关系的看法:重神轻形,认为精神和形体是可以分离的.他强调了美在神不在形,缺点是过分贬低了形的作用,实际上形神不能分离、对立.庄子文艺思想的浪漫主义和象征主义特征---他要求艺术描写理想,而不是描写现实.他认为"道"是超现实的,不能通过描绘现实来体现,只能借助于暗示、象征的方法让人们去领悟.他常常用具体的、现实的内容来象征理想的、超现实的境界的.庄子---寓言指凭借故事说明道理,重言指庄重之理,卮言指游离之言.<<庄子>>是一种带有朦胧色彩的象征主义,可以用最具体、现实的内容来象征超现实的理想.14.中国古代论艺术创作理论的重要特点:从主体入手讲到与客体的结合.墨家在文艺上与儒家对立,认为文艺对社会只能起消极破坏作用,主张"先质而后文".墨子在<<非乐>>中不否定文艺的美与其娱乐作用,强调文艺首先必须服务于功利的目的.他在美学上也鲜明地表现出了狭隘的功利主义色彩.墨家口号"兼爱""非攻".17.商鞅和韩非的法家文学观法家反对儒家的仁义礼乐,反对以文艺服务于政治教化的主张,对文艺也持功利主义观点,强调文艺必须服从于法治的需要.商鞅把言谈、文学看作是与法治相对立的.韩非并不一概反对文艺,他肯定利于法治的文艺,他提出要以法治、功用作为衡量一切言谈、文学之标准.韩非的文学观:重质而不重文,认为外在形式无关紧要,关键在于内在之质,而质的价值在于实用.他把事物的本质与其表现形式割裂开来,对立起来是错误的.韩非的思想接近于现实主义.18.<<易传>>包括十篇:<<彖辞>>、<<象辞>>、<<系辞>>各有上下两篇,<<文言>><<说卦>><<序卦>><<杂卦>>各一篇,又称"十翼",都是解释和阐述<<易经>>的.<<易传>>体现的与文学有关的重要思想:"象"与"物"的关系;阳刚与阴柔;发展变化的观念;"修辞立其诚".19.<<楚辞>>的"发愤抒情"说屈原对现实采取积极入世态度.<<楚辞>>强调通过"抒情"而达到"言志"的目的,艺术表现上以瑰丽多姿的浪漫主义为主,运用赋比兴表现方法,以夸张比喻为主.<<楚辞>>和<<诗经>>在艺术上存在继承发展关系,但和<<庄子>>的艺术表现完全不同.<<楚辞>>侧重强调人工修饰之美.屈原更喜欢浓重的、鲜艳的色彩之美.三、封建正统文艺观的确立㈠汉代儒家文艺观历史变化的表现:1.保守性增强,批评性减弱.①强调对上层统治者与其政治措施的批评,必须限制在统治者可以接受的范围之内,对黑暗社会的揭发,不能越出封建伦理道德规范,不能触与统治者地位和妨害封建秩序的稳固,严格遵守"礼义"界限."温柔敦厚"的"诗教"使文学变成了儒家经学附庸②复古主义与述而不作的倾向复活并有了很大的发展③神学迷信色彩加重.2.发展了先秦儒家思想中的科学的、积极的、进步的内容,作了更加深入系统的阐述,充实了许多新内容,使之更趋成熟完整.①美刺谏讽说的明确提出,对"六义"〔风雅颂赋比兴〕阐述②对诗歌本质认识深化,把志和情紧密结合起来,对文学的抒情特性有了极为充分的论说③进一步明确了文学和现实、文学和时代的关系④提出了文学创作中的物感说3.<<礼记﹒乐记>><<毛诗大序>>是汉代儒家文艺思想的有代表性的纲领性著作.㈡ <<礼记﹒乐记>>1.<<礼记>>是西汉儒生对先秦礼仪制度的论述.2.<<乐记>>是中国古代重要的音乐美学著作,是儒家文艺思想的经典文献,是一部重要的文艺理论著作.3.<<乐记>>的基本思想来自荀子的<<乐论>>,书中对声、音、乐概念各有不同内容:声---组成乐曲的不同声音因素,如宫、商、角、徵、羽五声音---音乐的乐曲乐---配有歌、舞的诗、乐、舞统一体4.<<乐记>>的美学思想与文学思想完全相通,直接对文学理论批评产生了影响,主要有:①音乐的本源---音乐的产生在于人心感物;音乐本源论:物--心--声--音--乐;强调了外物对内心的感化作用②音乐的作用声--音--乐--心--物〔音乐--人心--治道的公式具体化〕;[音乐的功用在于治心,它使人欲无穷的人性得到节制,而不至于产生悖逆作伪之心,达到改恶从善目的;]"治世之音安以乐,其政和;乱世之音怨以怒,其政乘;亡国之音哀以思,其民困."[音乐乃是王道政治〔分为礼、乐、刑、政〕的重要组成部分,突出了文艺和社会政治的密切关系;]礼乐关系:"礼以节外,乐以和内".[礼从外面节制人的言论行动,使之合乎封建等级的礼仪制度与相应的道德规范,乐从内心起调和感化作用,使之从心灵深处、思想感情上自觉遵循礼义的要求;]礼乐相互配合,目的都是建立王道政治.礼乐不仅是社会生活中的政治伦理道德规范,而且也是合乎天地万物的自然规律;以五声比附"君臣民事物",音乐对自然界有神奇玄妙的作用.③音乐的创作音乐创作必须具有高度真实性,音乐应当是人的真实感情的自然流露.中西真实论:中方重于强调作家的思想感情与艺术作品中的思想感情的一致;西方艺术论真实注重艺术作品内容与现实生活的一致.<<乐记>>对音乐创作的内容和形式也作了具体分析.把音乐作品的构成分为本、象、饰三部分.㈢ <<毛诗大序>>1.集中汉对诗经基本看法和见解,反映了汉人为适应统治需要的主观性理解.它的主要思想内容为:2.诗歌的创作原则与对风格的要求强调文艺必须为巩固封建统治秩序服务,诗歌创作要符合"发乎情止乎礼义"的原则,绝不能超越礼义的大防;揭露和批评现实黑暗方面,必须主文而谲谏,以十分委婉的方式,在统治者所允许的范围内做一些他们可以接受的批评;3.诗歌的社会作用:讽谏说"上以风化下,下以风刺上"充分肯定文艺批评现实的意义与作用;基础是建立在文艺是对现实生活的真实再现的思想上的;认为变风、变雅正是国家衰败的现实在文艺上的反映.。

8.2考研真题与典型题详解一、名词解释1.沉郁顿挫[首都师范大学2010、2011、2013年研;南开大学2011年研]答:沉郁顿挫是对杜甫诗歌风格的集中概括。

沉郁是指其作品思想内容的博大精深,题材的严肃,感情的深沉、诚挚。

顿挫是指其表现手法的沉着蕴藉,出语谋篇的曲折、变化的多端、转换穿插的波澜壮阔以及韵律变化等。

他的诗有一种深沉的忧思,无论是写民生疾苦、怀友思乡,还是写自己的穷愁潦倒,感情都是深沉阔大的。

他的诗蕴含着一种厚积的感情力量,每欲喷薄而出时,他的仁者之心及其儒家涵养所形成的中和处世的心态,便把这喷薄欲出的悲怆抑制住了,使它变得缓慢、深沉,变得低回起伏。

个人的悲痛变成了对于百姓苦难的深沉忧思,留下了无穷韵味。

2.皎然《诗式》[中国传媒大学2010年研]答:皎然《诗式》是唐代著名的理论批评专著,共五卷,作于贞元五年。

其第一次把佛教的宇宙观和认识论引来论诗,以意境说为核心,比较深入地探讨了诗歌的特质、诗歌的创作、诗歌的风格等问题,为我国古典美学中的重要范畴——意境说的诞生作出了重要的贡献,对以后的诗歌创作和理论产生了深远影响,是司空图、严羽、王士稹等一派诗论的先声。

《诗式》第一卷总论诗歌创作的种种问题,其余四卷分别论用事的各种方法及其优劣高下,并分别摘引前人诗句近五百条以为例证。

3.移情[首都师范大学2012年研]答:移情是美学的重要范畴之一。

它是指诗人把自己的生命和情趣外射或移注到创作对象中去,使本无生命和情趣的外物仿佛具有人的生命活动。

即古人所说的“以我观物,则物皆着我之色彩”。

移情的过程就是诗人先有某种情意而后将它移注于外物之中,达到物人合一,使对象活动拟人化的过程。

“感时花溅泪,恨别鸟惊心”“颠狂柳絮随风舞,轻薄桃李逐水流”“蜡烛有心还惜别,替人垂泪到天明”,这些诗句就是采用了移情手法,其中花、鸟、柳絮、桃李、蜡烛,这些本无感情色彩的“物”在诗人的笔下,宛若与人的喜怒哀乐之情息息相通,别有一番审美情趣。

唐宋时期的文学理论与文学发展唐宋时期被誉为中国文学的黄金时代,不仅涌现出了众多文学巨匠,还产生了丰富的文学理论。

在这个时期,文学理论和文学发展相互促进,形成了独特的文学风貌。

一、唐宋文学理论唐宋时期的文学理论主要有两个流派:古文派和诗词派。

古文派注重言简意赅,写作风格含蓄,以韵味传达思想感情。

代表人物有韩愈、柳宗元等。

他们提倡"以文为本",追求文以载道的宗旨,注重文采和修辞技巧。

他们的作品在文学史上具有里程碑的意义,开启了文言文的鼎盛时期。

诗词派则追求自然真实,不拘泥于修辞技巧,强调感受力和形象力。

代表人物有杜甫、李白等。

他们的作品充满了生活的苦难和豪情壮志,以浓墨重彩的笔触描绘了唐代社会的动荡和民生艰苦。

他们开创了豪放派的诗歌风格,深受后世诗人的影响。

二、诗、词、曲的繁盛发展唐宋时期的文学不仅表现在文学理论上,更突出的表现在诗、词、曲的繁盛发展上。

在这个时期,中国诗歌达到了巅峰时期,不论是藏头诗、律诗还是绝句,都有着重要的贡献。

唐代的绝句以杜甫、李白等的作品为代表,他们的诗歌表达了对人生、社会、自然等多方面的触动和思索。

而宋代的词则以苏轼、辛弃疾等为代表,他们的词集中表达了个人的内心感受和体验。

这些词在描绘情感和抒发思想方面呈现出独特的艺术魅力,成为后世文人所推崇的经典之作。

三、历史文学与次文化的碰撞在唐宋时期,历史事件对文学的影响愈发明显。

著名的《唐书》和《宋史》等大量历史文献的出现,使历史成为一个重要的文学题材。

历史题材的文学作品通过对历史事件的描写和塑造历史人物的形象,展现了历史的荣光和人物的风采。

这些作品不仅在艺术上极具价值,还对后世的历史研究有着深远的影响。

与此同时,唐宋时期的文学还与次文化发生了碰撞。

在这一时期,士人文化和民间文化逐渐交流和融合,世故文人开始关注农村社会和市井生活。

他们以民歌、民谣等形式抒发自己的情感和体验,通过描绘普通人的形象和生活,开拓了文学题材的广度。