[语文]25_黄鹤楼送别

- 格式:ppt

- 大小:802.00 KB

- 文档页数:31

《黄鹤楼送别》说课稿(精选5篇)《黄鹤楼送别》说课稿1一、说教材《黄鹤楼送别》是国标版九年义务教育六年制小学语文第九册第25 课,这篇课文属于“文包诗”的形式,即以一个生动的故事再现《黄鹤楼送孟浩然之广陵》这首诗的创作情境,文诗兼美,诗文互照,充满诗情画意,是一篇培养学生联系语言环境理解诗意和体会诗人情感的好教材。

二、说教学对象本课的教学对象是五年级学生,已经具备了一定的阅读能力,能通过自己的个性化阅读来理解、欣赏文本,获得正确的审美体验。

三、说教学目标根据新课程理念和对教材的理解,并结合学生的实际水平,从情感态度、价值观,过程与方法、知识与技能三个维度出发,确定本课的教学目标为:1、正确、流利、有感情地朗读课文。

背诵《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。

2、学会本课七个生字,理解由生字组成的词语。

积累表示“看”的意思的词语。

3、通过课文与诗的对照阅读,理解课文内容及诗句的意思,体会诗人与朋友依依惜别的思想感情。

__的教学训练重点是联系语言环境体会诗人的情感,进而理解诗句的意思。

教学难点是如何引导学生入情入境地朗读、想象,体会诗人与朋友依依惜别的思想感情。

四、说教法和学法根据学生的学习情况,结合文本自身的特点,在教学过程中,主要采用以下教学方法:一、诗文对照,理解诗词大意:二、品词析句,体会诗词情感:三、以朗读为主线,发展学生的能力。

学生在课堂中,通过读一读,背一背,想一想,说一说,演一演的方法来学习课文。

五、说教学过程本课采用两课时完成教学目标。

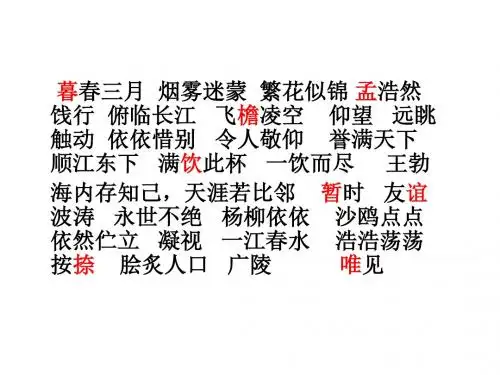

第一课时:学会生字新词,反复熟读课文。

下面我着重说第二课时的教学过程。

(一)直接揭题,了解大意。

课始,我直接揭示课题,并让学生说说课文的大意。

(二)诗文对照,初步感知。

1、指导学生观察课文与以往课文的不同点,提示学生课文中的有些语句能够帮助我们理解古诗,请学生读课文,并动手找一找,划一划。

2、在理解古诗的过程中,请学生说说通过读课文,你知道了哪些字词或诗句的意思。

25黄鹤楼送别教学目标:1、有感情地朗读课文,背诵《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。

2、借助课文语言,理解课文内容及诗句的意思,体会诗人与朋友依依惜别的思想感情。

3、在反复朗读中想象送别的情境,体会作者丰富的情感。

教学过程:一、导入新课。

师:今天我们继续学习第二十五课——(生齐读课题)。

师:课文讲的谁送谁?(李白送孟浩然)板书:李白孟浩然师:暮春三月,长江边烟雾迷蒙——引读第一自然段。

二、抓“藏”,体会惜别之情。

1、一对朋友今天就要分别了,同学们,轻轻打开书,默读课文第二自然段,找一找,哪个词最能表达他们此刻的心情。

2、交流。

(1)学生提出“依依惜别”。

师:依依惜别是什么意思?(感情很深,不忍心分别)师:你能把这种感情送到词中读一读吗?指名读“依依惜别”。

(2)师:走进课文,体会他们的依依惜别之情。

谁读第一自然段。

(指名读)3、师:老师也找到了一个字,你们一起帮着我来体会体会。

(“藏”显红)师:一起读。

(齐读)藏的是什么?(藏在心里的依依惜别之情)师:既然是藏,他们愿意让对方知道吗?你是从哪儿看出来的?(学生联系上文谈:“有意不去触动”“一会儿……一会儿……”)师:也就是说,他们不是在欣赏风景,而是在强抑内心的情感,他们都不想让离别的时刻到来,都想让相聚的时光再延长些许。

一藏字包含了多少深厚的心意啊。

谁来读这段话。

(指名读)4、师:往常,李白与孟浩然会在黄鹤楼干什么?(吟诗,喝酒,聊天,赏景……)师:吟诗,喝酒,聊天,赏景,这是多么惬意,多么潇洒的事情啊,不过今天,他们却要分别了,谁再来读一读,读出这个分离别之情。

(指名读)三、抓对话,体会惜别之情。

1、师:所谓“送君千里,终须一别”,终于,李白举起了酒杯说——(指名读李白的话)2、师:把酒送别,情浓意厚,自由读这段话,你能读出哪些情感?(学生自由朗读,体会)3、师:请你静静地用心体会,在你注意到的词语上面画上圈。

4、交流。

(1)六个“您”,体会到李白对孟浩然的敬仰。

五年级语文黄鹤楼送别课文及教案(通用17篇)(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如工作总结、工作报告、党团范文、工作计划、演讲稿、活动总结、行政公文、文秘知识、作文大全、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical materials for everyone, such as work summaries, work reports, Party and Youth League model essays, work plans, speeches, activity summaries, administrative documents, secretarial knowledge, essay summaries, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please stay tuned!五年级语文黄鹤楼送别课文及教案(通用17篇)五年级教案的编写还需考虑到学生的实际情况和兴趣爱好,要让学生在愉悦和积极的学习氛围中得到知识的获取和成长。

苏教版教材五年级上册25 黄鹤楼送别一、教学目标:1.学会本课6个生字,认识“檐”“捺”这两个生字。

重点指导“暮”字的写法,如何写美观,紧凑,并比较几个与之相近的字。

读准“暂、谊”两个生字的读音。

用工具书,联系上下文等理解“依依惜别”“脍炙人口”等词语的意思。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,背诵《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,理解课文内容及诗句意思。

3.创设情境,探究抓住重点句子感悟体会诗人与朋友间依依惜别的浓浓情谊。

4.再现李白与孟浩然分别时的情景,体会诗人与朋友间依依惜别的浓浓情谊,激发学生珍惜人间友谊的美好情感,使学生树立积极向上的人生观和价值观。

在朗读感悟、想象表达中提高学生的语文素养。

(制定意图:1、2两个教学目标侧重于基础知识,字词句的训练,3、4两个目标主要让孩子品味语言文字所蕴含的思想感情,体会朋友间的深厚情谊)二、教学重难点:通过文与诗的对照阅读,理解课文内容和诗句意思,体会朋友间依依惜别的思想感情。

三、教学评价设计“文包诗”《黄鹤楼送别》是苏教版教材中较特殊的一篇课文。

因此,在教学过程中,本人认为宜采用以下方法进行教学:1.诗文对照,理解诗词意思采用诗文对照来进行教学,能有效地降低学生对古诗理解的难度,帮助学生正确理解诗意。

2.品词析句,体会诗词情感在理解诗词意思的基础上,循序渐进地带动学生情感的发展。

通过朗诵古诗和朗读课文,使学生入情入境,深刻体会诗人的感情,进而达到感情上的共鸣。

3.朗读为主线,发展学生的能力,采用朗读的方法应为:个别读、小组读、悟读、感情读,使学生在读的过程中,产生独特的心理感受。

在朗读的同时,启发学生想象,使学生的个性得到发展。

学生在课堂中,通过读一读,背一背,想一想,说一说的方法来学习课文。

四、教与学的准备:学生:完成预习单教师:1.教学课件2.根据学生预习单查看预习情况,使教学更有针对性、实效性。

五、教学课时:2课时第一课时环节一、整体感知—初读感知--整体把握(一)吟诵诗歌,做好衔接1.指名背诵有关“送别”的诗篇。

五年级语文《黄鹤楼送别》课文课文背景《黄鹤楼送别》是唐代诗人王之涣所作的一首五言绝句。

王之涣生于唐肃宗元和十四年(公元813年),卒于唐宪宗元和十二年(公元881年)。

他是唐代著名的诗人之一,曾任太常博士、左拾遗。

这首诗描述了送别情景,表达了诗人对别离的感伤之情和对友情的生动描写。

课文原文白日依山尽,黄河入海流。

欲窮千里目,更上一層樓。

渭城朝雨邑,潼關晨雪嶺。

匹馬當潮濕,披蒙拥磐登。

臨別殷勤重,擁護在彈冠。

已覺數行淚,清風何處響。

课文理解王之涣所写的这首诗,给人的第一个印象就是视野开阔广阔,感受到了大自然的厚重和壮丽。

前四句勾勒了壮观的山河,表达了诗人对自然的赞美和景色的喜悦之情。

而第五句开始,诗人将描写的焦点转向了人类,仿佛是想通过自然映照下的人类行为来表达对人情世故的反思。

“渭城朝雨邑,潼关晨雪嶺。

”这两句仿佛在告诉我们即使是在最不和谐的环境里,也能看到一片和谐。

渭城朝雨邑,潼关晨雪嶺,这些烟火气息的地方也能让我们感受到唐朝的文化氛围。

而“匹马当潮湿,披蒙拥磐登”更是对人们在艰苦环境中的不屈不挠精神的赞美。

反观最后两句,诗人可不是只是单纯地在表达离别之情,而是深刻地揭示了人情的渺小,挥别永远是不可能避免的:“已觉数行泪,清风何处响?”清风可能已经吹走了离别的痕迹,但人们心情中的伤感却无法轻易地抚平。

人们总是在黄鹤楼送别,凝眸长空,怀古思今。

课文翻译白天终于到了山之尽头,黄河奔向大海。

欲看更远的地方,就得更上一层楼。

在渭城下朝间的雨中,没过匹马背的水淋湿了我的衣襟;在潼关下早晨的雪里,红光山门近是看不见的。

我披着蒙巾,拥着石磐,边爬山边淌水。

臨別时别人辞别我常常很亲热,饯行时常将披巾捧着我的帽子。

我已经感到晕晕的了,有好几行泪水滴在了衣襟上,但清风在哪里响呢?课文赏析1.用“视野开阔”的描写方式,将自然描绘得尤为神秘美妙,让人感到无限的遐想。

2.诗人用极其简洁的语言,将壮观的黄河和山脉描绘得淋漓尽致。