文言翻译之特殊句式

- 格式:ppt

- 大小:277.50 KB

- 文档页数:20

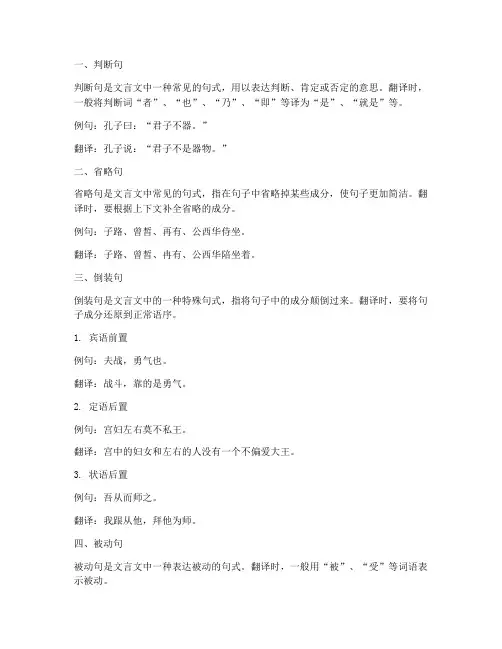

一、判断句判断句是文言文中一种常见的句式,用以表达判断、肯定或否定的意思。

翻译时,一般将判断词“者”、“也”、“乃”、“即”等译为“是”、“就是”等。

例句:孔子曰:“君子不器。

”翻译:孔子说:“君子不是器物。

”二、省略句省略句是文言文中常见的句式,指在句子中省略掉某些成分,使句子更加简洁。

翻译时,要根据上下文补全省略的成分。

例句:子路、曾皙、再有、公西华侍坐。

翻译:子路、曾皙、冉有、公西华陪坐着。

三、倒装句倒装句是文言文中的一种特殊句式,指将句子中的成分颠倒过来。

翻译时,要将句子成分还原到正常语序。

1. 宾语前置例句:夫战,勇气也。

翻译:战斗,靠的是勇气。

2. 定语后置例句:宫妇左右莫不私王。

翻译:宫中的妇女和左右的人没有一个不偏爱大王。

3. 状语后置例句:吾从而师之。

翻译:我跟从他,拜他为师。

四、被动句被动句是文言文中一种表达被动的句式。

翻译时,一般用“被”、“受”等词语表示被动。

例句:孟子见梁惠王。

翻译:孟子见到梁惠王。

五、疑问句疑问句是文言文中表达疑问的句式。

翻译时,一般用“吗”、“呢”等疑问语气词。

例句:子曰:“何如?”翻译:孔子说:“怎么样?”六、固定句式固定句式是文言文中一些具有特定意义的句式。

翻译时,要注意保留固定句式的特点。

例句:子曰:“学而时习之,不亦说乎?”翻译:孔子说:“学了知识然后按时温习它,不是一件很愉快的事吗?”总之,在翻译文言文特殊句式时,我们需要根据上下文和句子结构,准确把握原文的意思,运用恰当的翻译方法,使译文更加准确、流畅。

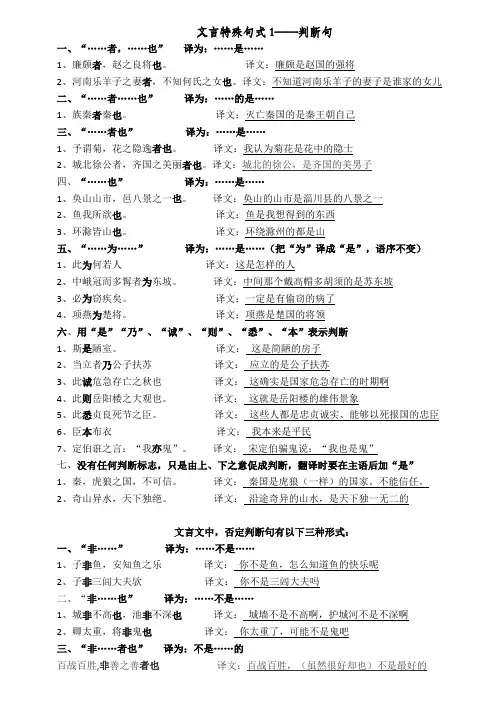

文言特殊句式1——判断句一、“……者,……也”译为:……是……1、廉颇者,赵之良将也。

译文:廉颇是赵国的强将2、河南乐羊子之妻者,不知何氏之女也。

译文:不知道河南乐羊子的妻子是谁家的女儿二、“……者……也”译为:……的是……1、族秦者秦也。

译文:灭亡秦国的是秦王朝自己三、“……者也”译为:……是……1、予谓菊,花之隐逸者也。

2、城北徐公者,齐国之美丽者也四、“……也”译为:……是……1、奂山山市,邑八景之一也。

译文:奂山的山市是淄川县的八景之一2、鱼我所欲也。

译文:鱼是我想得到的东西3、环滁皆山也。

译文:环绕滁州的都是山五、“……为……”译为:……是……(把“为”译成“是”,语序不变)1、此为何若人译文:这是怎样的人2、中峨冠而多髯者为东坡。

译文:中间那个戴高帽多胡须的是苏东坡3、必为窃疾矣。

译文:一定是有偷窃的病了4、项燕为楚将。

译文:项燕是楚国的将领六、用“是”“乃”、“诚”、“则”、“悉”、“本”表示判断1、斯是陋室。

译文:这是简陋的房子2、当立者乃公子扶苏译文:应立的是公子扶苏3、此诚危急存亡之秋也译文:这确实是国家危急存亡的时期啊4、此则岳阳楼之大观也。

译文:这就是岳阳楼的雄伟景象5、此悉贞良死节之臣。

译文:这些人都是忠贞诚实、能够以死报国的忠臣6、臣本布衣译文:我本来是平民7、定伯诳之言:“我亦鬼”。

译文:宋定伯骗鬼说:“我也是鬼”七、没有任何判断标志,只是由上、下之意促成判断,翻译时要在主语后加“是”1、秦,虎狼之国,不可信。

译文:秦国是虎狼(一样)的国家。

不能信任。

2、奇山异水,天下独绝。

译文:沿途奇异的山水,是天下独一无二的文言文中,否定判断句有以下三种形式:一、“非……”译为:……不是……1、子非鱼,安知鱼之乐译文:你不是鱼,怎么知道鱼的快乐呢2、子非三闾大夫欤译文:你不是三闾大夫吗二、“非……也”译为:……不是……1、城非不高也,池非不深也译文:城墙不是不高啊,护城河不是不深啊2、卿太重,将非鬼也译文:你太重了,可能不是鬼吧三、“非……者也”译为:不是……的百战百胜,非善之善者也译文:百战百胜,(虽然很好却也)不是最好的文言特殊句式2——省略句有些句子在一定的语言环境中,省略了句子的某些成分,这种句子叫省略句。

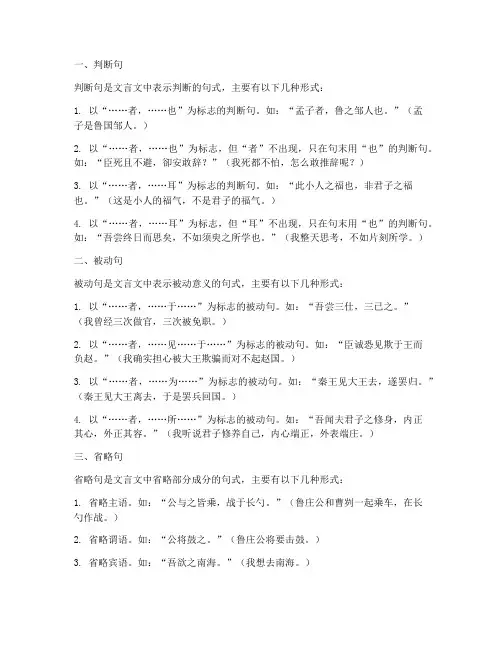

一、判断句判断句是文言文中表示判断的句式,主要有以下几种形式:1. 以“……者,……也”为标志的判断句。

如:“孟子者,鲁之邹人也。

”(孟子是鲁国邹人。

)2. 以“……者,……也”为标志,但“者”不出现,只在句末用“也”的判断句。

如:“臣死且不避,卻安敢辞?”(我死都不怕,怎么敢推辞呢?)3. 以“……者,……耳”为标志的判断句。

如:“此小人之福也,非君子之福也。

”(这是小人的福气,不是君子的福气。

)4. 以“……者,……耳”为标志,但“耳”不出现,只在句末用“也”的判断句。

如:“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。

”(我整天思考,不如片刻所学。

)二、被动句被动句是文言文中表示被动意义的句式,主要有以下几种形式:1. 以“……者,……于……”为标志的被动句。

如:“吾尝三仕,三已之。

”(我曾经三次做官,三次被免职。

)2. 以“……者,……见……于……”为标志的被动句。

如:“臣诚恐见欺于王而负赵。

”(我确实担心被大王欺骗而对不起赵国。

)3. 以“……者,……为……”为标志的被动句。

如:“秦王见大王去,遂罢归。

”(秦王见大王离去,于是罢兵回国。

)4. 以“……者,……所……”为标志的被动句。

如:“吾闻夫君子之修身,内正其心,外正其容。

”(我听说君子修养自己,内心端正,外表端庄。

)三、省略句省略句是文言文中省略部分成分的句式,主要有以下几种形式:1. 省略主语。

如:“公与之皆乘,战于长勺。

”(鲁庄公和曹刿一起乘车,在长勺作战。

)2. 省略谓语。

如:“公将鼓之。

”(鲁庄公将要击鼓。

)3. 省略宾语。

如:“吾欲之南海。

”(我想去南海。

)4. 省略定语。

如:“其妻归宁。

”(他的妻子回家省亲。

)四、倒装句倒装句是文言文中改变语序的句式,主要有以下几种形式:1. 定语后置。

如:“马之千里者,一食或尽粟一石。

”(日行千里的马,一顿饭有时能吃一石粮食。

)2. 状语后置。

如:“予尝求古仁人之心。

”(我曾经探求过古代仁人的心。

于是,匡人益围之,夫子笑曰:“吾闻之,君子之乐,非乐富贵也,乐道也。

吾之道,仁也,义也,礼也。

今匡人围吾,吾不以为忧,盖吾道所乐也。

”匡人闻夫子之言,不解其意,乃问曰:“夫子之乐,既非乐富贵,又非乐道,吾人固不知其所乐何事也。

”夫子答曰:“吾乐在山水之间,乐在与人相与之中。

山水之间,清静无为,可以养吾心性;与人相与之中,可以广吾德行。

此吾之所以乐也。

”匡人曰:“然则夫子乐山水,乐与人相与,何以不惧匡人之围也?”夫子曰:“吾之所以不惧者,盖吾知天命也。

天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。

吾性仁,吾道义,吾教礼。

匡人围吾,吾固知其非吾道也,故不惧。

”匡人闻夫子之言,心中敬服,乃解围而去。

夫子于是遂游于匡之外,心无挂碍,乐亦无穷。

夫孔夫子,圣人也,其言简而意赅,其行高而不可及。

故其文虽古,而其义甚明。

今试译夫子之言,以晓后世:孔子游于匡地,匡人将之围困数重。

夫子不忧不惧,言曰:“天生斯民,以养其性。

吾闻仁者乐山,智者乐水。

吾性好山水,故游于此。

今匡人围我,我不惧,盖吾性所好也。

”于是,匡人围困更甚,夫子笑曰:“吾闻君子之乐,非乐富贵,乐道也。

吾之道,仁义礼也。

今匡人围我,吾不以为忧,盖吾道所好也。

”匡人闻夫子之言,不解其意,乃问:“夫子之乐,非乐富贵,非乐道,吾人固不知其所乐何事也。

”夫子答曰:“吾乐在山水之间,乐在与人相与之中。

山水之间,清静无为,可以养吾心性;与人相与之中,可以广吾德行。

此吾之所以乐也。

”匡人曰:“然则夫子乐山水,乐与人相与,何以不惧匡人之围也?”夫子曰:“吾之所以不惧者,盖吾知天命也。

天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。

吾性仁,吾道义,吾教礼。

匡人围我,吾固知其非吾道也,故不惧。

”匡人闻夫子之言,心悦诚服,乃解围而去。

夫子于是游于匡地之外,心无挂碍,乐亦无穷。

孔子之言,虽古而不失其义,其文虽简而意深。

译者谨以文言文译之,以传之后世,使后人得以领悟夫子之道。

文言特殊句式与现代汉语比较而言,文言中存在以下几类特殊句式:1.判断句(包括肯定判断和否定判断)2.省略句3.被动句4.倒装句(主谓倒装、宾语前置、状语后置、定语后置)5.固定格式。

在文言的翻译中要注意将其转化为现代汉语的正常语序。

一、判断句判断句是以名词、代词或名词性词组为谓语,对主语直接表示判断的句子。

在现代汉语里,一般是在主语和谓语之间用一个判断词“是”来联系。

如:“鲁迅是绍兴人。

”但也有不用判断词的。

如:“鲁迅,绍兴人。

”文言文中的判断句式通常是借助于虚词构成一定格式来表示的,主要表示法有以下几种:1.“……者,……也”格式。

“者”“也”都是语气词,“者”表提顿,“也”表肯定。

这是古汉语判断句的典型结构。

“者也”可以单用,可以双用,可以合用,也可以不用。

如:“刘备者,天下枭雄也。

”(“者也”双用)“刘备者,天下枭雄。

”或“刘备,天下枭雄也。

”(“者也”单用)“刘备,天下枭雄。

”(“者也”不用)“刘备,天下枭雄者也。

”(“者也”合用)2.“……是……”格式。

“是”在文言中表判断,这种情况比较少。

先秦中几无,汉以后出现。

如:“不知木兰是女郎。

”《木兰诗》“自言本是京城女。

”《琵琶行》“同是天涯沦落人。

”《琵琶行》3.动词“为”表判断。

“此为何若人?”(这是怎样的人?)《墨子》4.副词“乃”“即”“则”“皆”表判断。

“若事之不济,此乃天也。

”《赤壁之战》“吾翁即汝翁。

”(我刘邦的父亲就是你项羽的父亲。

)《汉书、项籍传》“此则岳阳楼之在观也。

”《岳阳楼记》“吾村十里皆平原。

”《冯婉贞》5.否定判断。

“人非生而知之者。

”《师说》“人非圣贤,孰能无过。

”以上是判断句常见的表示形式,译成现代汉语时,都要在主语和谓语之间加判断词“是”。

但是,在一些文言句子中,有的原来有“是”字,从表面上看,这个“是”字很像是判断词,其实,在绝大多数情况下它不是判断词,而是一个指示代词,复指前文内容,译为“这”“此”。

翻译时,有时要另加判断词“是”。

夫文言文,古之文也,其句式繁多,结构严谨,然于今人读之,往往晦涩难懂。

是以翻译文言文,非仅字义之转,更需句式之变通,以达意明理。

兹就特殊句式文言文翻译原则,略述如下:一、直译与意译相结合文言文翻译,首当其冲者,直译。

直译者,依字面意思,逐字逐句翻译。

然文言文句式特殊,直译有时难以达意,此时宜采用意译。

意译者,以现代汉语表达文言文之内涵,虽失之字面,而意犹未尽。

故直译与意译,宜结合运用,以求文意之通顺。

二、留白与补充相结合文言文多含蓄,意犹未尽,留白之处,往往蕴含深意。

翻译时,宜保留部分留白,以彰显古人之含蓄之美。

然而,若过分留白,则会使读者难以理解。

故翻译时,宜在适当之处进行补充,以使文意更加明确。

三、增删与调整相结合文言文句式复杂,有时需要增删字词,以符合现代汉语表达习惯。

增删者,非随意为之,而应遵循文意,使句子更加通顺。

调整者,对文言文中的特殊句式进行转换,使之符合现代汉语语法。

增删与调整,宜适度进行,以免破坏原文意境。

四、以意逆志,揣摩作者意图翻译文言文,需揣摩作者意图,以意逆志。

所谓“以意逆志”,即以现代汉语理解文言文,逆推作者原意。

翻译时,应关注作者情感、观点,力求准确传达。

五、注重语境,把握全文大意文言文翻译,需注重语境,把握全文大意。

翻译时,不可孤立地看待某个句子,而应将句子置于全文之中,分析其上下文关系,以准确翻译。

六、遵循语法规则,保持句子通顺文言文语法与现代汉语有所不同,翻译时需遵循现代汉语语法规则,使句子通顺。

例如,文言文中常见的主谓倒装、宾语前置等句式,在翻译时需调整语序,以符合现代汉语语法。

七、注重修辞,彰显文言之美文言文修辞手法丰富,翻译时宜注重修辞,以彰显文言之美。

例如,文言文中的对仗、排比、夸张等修辞手法,在翻译时可通过现代汉语表达方式,尽量保留其韵味。

总之,特殊句式文言文翻译,需遵循上述原则,力求准确传达原文之意,同时兼顾文言文之美。

翻译者当用心揣摩,反复推敲,方能游刃有余,翻译出高质量的文言文作品。

一、判断句1.原文:此之谓失其本心。

(《孟子·告子下》)翻译:这就是所说的丧失了他的本心。

2.原文:此非所以跨海内也。

(《孟子·梁惠王上》)翻译:这并不是用来统一天下的方法。

二、疑问句1.原文:何以异于刺人而杀之?(《孟子·梁惠王下》)翻译:这与刺人杀人有什么不同?2.原文:敢问夫子恶乎长?(《孟子·梁惠王下》)翻译:请问先生擅长什么?三、省略句1.原文:孟施舍知其不可而为之。

(《孟子·离娄上》)翻译:孟施舍知道不可能还去尝试。

2.原文:人之所以异于禽兽者几希。

(《孟子·滕文公上》)翻译:人与禽兽的区别几乎很少。

四、倒装句1.原文:是亦不可以已已乎?(《孟子·梁惠王上》)翻译:这难道不是也应该停止吗?2.原文:君子之泽,五世而斩。

(《孟子·离娄上》)翻译:君子的恩泽,五世之后就会断绝。

五、宾语前置句1.原文:不仁者,不可以久处约。

(《孟子·离娄上》)翻译:不仁的人,不能长久地处于贫困之中。

2.原文:此所谓失其本心者也。

(《孟子·告子下》)翻译:这就是所说的丧失了他的本心。

六、定语后置句1.原文:得道多助,失道寡助。

(《孟子·公孙丑上》)翻译:得道的人得到很多帮助,失道的人得到很少帮助。

2.原文:今王鼓乐于此,百姓闻王钟鼓之声,举疾首蹙额而相告曰。

(《孟子·梁惠王下》)翻译:现在大王在这里演奏音乐,百姓听到大王钟鼓的声音,都皱着眉头,互相告诉。

以上列举了孟子文言文中的一些特殊句式及其翻译,希望对大家有所帮助。

在实际阅读过程中,要注意积累并灵活运用这些特殊句式,提高文言文阅读能力。

一、判断句判断句是文言文中表示判断的句子。

其特点是句末用“也”字或不用“也”字。

例如:1. 陈胜者,阳城人也。

(《史记·陈涉世家》)翻译:陈胜是阳城人。

2. 然而好事者必多方以求之。

(《史记·淮阴侯列传》)翻译:然而好事的人必定多方寻求。

二、倒装句倒装句是指句子成分的位置颠倒的句子。

文言文中的倒装句主要有以下几种:1. 主谓倒装主谓倒装是指主语和谓语的位置颠倒。

例如:1. 然不自知其昏也。

(《左传·僖公二十四年》)翻译:然而自己却不知道自己已经昏庸了。

2. 然而天以五十载而一旦断之。

(《史记·秦始皇本纪》)翻译:然而天意使它经过五十年而突然断绝。

2. 宾语前置宾语前置是指宾语放在谓语之前。

例如:1. 吾闻君子之爱人也以德,细人之爱人也以姑息。

(《孟子·离娄上》)翻译:我听说君子爱人是以德,小人爱人是以姑息。

2. 虽使普天下之女子,莫不欲以为夫,而吾岂得专此美乎?(《左传·僖公二十四年》)翻译:即使让普天下的女子,没有不想成为我的妻子的,我怎么能独占这美事呢?3. 定语后置定语后置是指定语放在中心词之后。

例如:1. 士为知己者死,女为悦己者容。

(《史记·淮阴侯列传》)翻译:士人为知己而死,女子为悦己而打扮。

2. 故为之说,以俟夫观人风者得焉。

(《左传·僖公二十四年》)翻译:所以写下这篇文章,等待那些观察民风的人得到它。

三、省略句省略句是指省略了句子成分的句子。

文言文中的省略句主要有以下几种:1. 主语省略主语省略是指省略了主语。

例如:1. 汤之问棘也是已矣。

(《庄子·逍遥游》)翻译:汤询问棘的事情也就这样了。

2. 虽有嘉肴,弗食不知其旨也。

(《左传·僖公二十四年》)翻译:虽然有美味的食物,不吃就不知道它的美味。

2. 谓语省略谓语省略是指省略了谓语。

例如:1. 士为知己者死,女为悦己者容。

(《史记·淮阴侯列传》)翻译:士人为知己而死,女子为悦己而打扮。

古文之妙,在于其言简意赅,句式多变。

狼文亦然,其中特殊句式繁多,韵味无穷。

今试以《狼》一文为例,析其特殊句式之妙。

原文:狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

翻译:狼亦狡猾也,然而片刻之间两只狼都被杀死,禽兽之间的诡诈变化又有多少呢?只是增加了笑料而已。

析:1. 虚词倒装句:“狼亦黠矣”中,“亦”字作状语,前置,正常语序应为“狼亦矣黠”,意为“狼也是狡猾的”。

2. 省略句:“而顷刻两毙”中,“而”字省略主语,应为“而狼顷刻两毙”,意为“然而狼片刻之间就被杀死”。

3. 反问句:“禽兽之变诈几何哉?”中,“几何”作宾语前置,正常语序应为“禽兽之变诈几何”,意为“禽兽之间的诡诈变化又有多少呢?”,反问语气加强语气。

4. 谓语前置句:“止增笑耳”中,“止”字前置,正常语序应为“止增笑”,意为“只是增加笑料而已”。

5. 语气词省略句:“禽兽之变诈几何哉?”中,“哉”字省略,表达反问语气。

原文:屠乃奔倚其下,弛担持刀,大诟天下:“为天下笑者,皆我辈也!”翻译:屠夫于是奔跑过去倚靠在树下,放下担子拿起刀,大声诟骂天下:“被天下人嘲笑的人,都是我们这些人啊!”析:1. 介词结构后置句:“为天下笑者”中,“为”字作介词,后置,正常语序应为“天下笑为者”,意为“被天下人嘲笑的人”。

2. 倒装句:“皆我辈也”中,“皆”字前置,正常语序应为“我辈皆也”,意为“都是我们这些人啊”。

3. 语气词省略句:“为天下笑者,皆我辈也!”中,“也”字省略,表达感叹语气。

原文:狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。

翻译:狼亦狡猾也,然而片刻之间两只狼都被杀死,禽兽之间的诡诈变化又有多少呢?只是增加了笑料而已。

析:1. 虚词倒装句:“狼亦黠矣”中,“亦”字作状语,前置,正常语序应为“狼亦矣黠”,意为“狼也是狡猾的”。

2. 省略句:“而顷刻两毙”中,“而”字省略主语,应为“而狼顷刻两毙”,意为“然而狼片刻之间就被杀死”。

夫读书者,所以博闻强识,修身齐家,治国平天下也。

然而,读书之道,非同寻常,其间句式,亦颇为奇特。

今试以文言文之特殊句式,译其大意,以飨读者。

一、倒装句昔有云:“读书破万卷,下笔如有神。

”此句中,“读书破万卷”为状语后置,正常语序应为“破万卷读书”。

此句意谓:读书若能破万卷,则下笔自如有神。

二、省略句孔子曰:“学而时习之,不亦说乎?”此句中,“之”字省略,完整句应为“学而时习之者,不亦说乎?”意谓:学而时常复习之,不亦愉快乎?三、宾语前置句孟子云:“得其所哉,得其所哉!”此句中,“得其所哉”为宾语前置,正常语序应为“得所哉得哉。

”意谓:得到你所期望的,得到你所期望的!四、判断句庄子曰:“吾生也有涯,而知也无涯。

”此句中,“也”字为判断句标志,意谓:我的生命有限,而知识无穷。

五、疑问句屈原问:“吾将何之?”此句中,“何之”为疑问句,意谓:我将去哪里?六、被动句韩愈曰:“师者,所以传道授业解惑也。

”此句中,“传道授业解惑”为被动句,意谓:教师的作用在于传授知识、教导学业、解答疑惑。

七、并列句诸葛亮曰:“非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

”此句中,“非……无以……”为并列句,意谓:不淡泊无以明志,不宁静无以致远。

八、条件句荀子曰:“吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。

”此句中,“不如……”为条件句,意谓:我曾经整天思考,却不如片刻所学。

九、转折句墨子曰:“天下莫不以孝悌为重,而我独以廉耻为重。

”此句中,“而”字为转折句标志,意谓:天下没有人不以孝悌为重,而唯独我以廉耻为重。

十、因果句老子曰:“民之饥,以其上食税之多,是以饥。

”此句中,“以其……是以……”为因果句,意谓:民之所以饥,是因为他们的上级征收的税太多,所以饥。

总之,文言文中的特殊句式丰富多彩,通过上述十种句式,我们可以领略到古代先贤们的智慧与才华。

如今,我们学习文言文,不仅要掌握其词句,更要深入理解其内涵,从而汲取古代文化的精髓。