高考文言文翻译题中的特殊句式类析及备考策略之一解析

- 格式:doc

- 大小:17.00 KB

- 文档页数:5

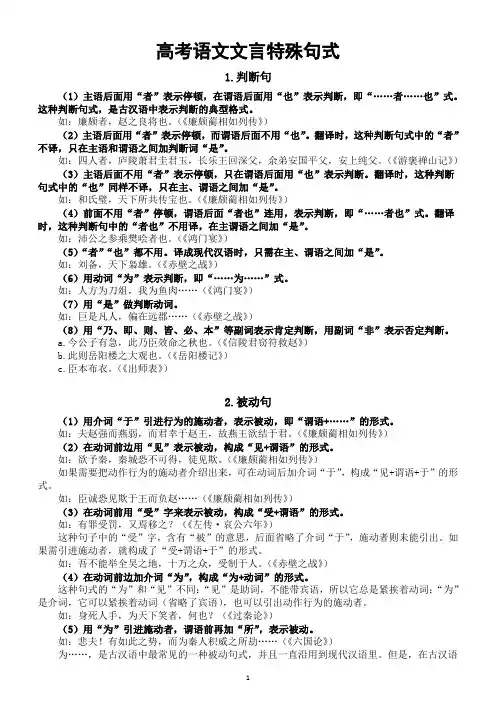

高考语文文言特殊句式1.判断句(1)主语后面用“者”表示停顿,在谓语后面用“也”表示判断,即“……者……也”式。

这种判断句式,是古汉语中表示判断的典型格式。

如:廉颇者,赵之良将也。

(《廉颇蔺相如列传》)(2)主语后面用“者”表示停顿,而谓语后面不用“也”。

翻译时,这种判断句式中的“者”不译,只在主语和谓语之间加判断词“是”。

如:四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

(《游褒禅山记》)(3)主语后面不用“者”表示停顿,只在谓语后面用“也”表示判断。

翻译时,这种判断句式中的“也”同样不译,只在主、谓语之间加“是”。

如:和氏璧,天下所共传宝也。

(《廉颇蔺相如列传》)(4)前面不用“者”停顿,谓语后面“者也”连用,表示判断,即“……者也”式。

翻译时,这种判断句中的“者也”不用译,在主谓语之间加“是”。

如:沛公之参乘樊哙者也。

(《鸿门宴》)(5)“者”“也”都不用。

译成现代汉语时,只需在主、谓语之间加“是”。

如:刘备,天下枭雄。

(《赤壁之战》)(6)用动词“为”表示判断,即“……为……”式。

如:人方为刀俎,我为鱼肉……(《鸿门宴》)(7)用“是”做判断动词。

如:巨是凡人,偏在远郡……(《赤壁之战》)(8)用“乃、即、则、皆、必、本”等副词表示肯定判断,用副词“非”表示否定判断。

a.今公子有急,此乃臣效命之秋也。

(《信陵君窃符救赵》)b.此则岳阳楼之大观也。

(《岳阳楼记》)c.臣本布衣。

(《出师表》)2.被动句(1)用介词“于”引进行为的施动者,表示被动,即“谓语+……”的形式。

如:夫赵强而燕弱,而君幸于赵王,故燕王欲结于君。

(《廉颇蔺相如列传》)(2)在动词前边用“见”表示被动,构成“见+谓语”的形式。

如:欲予秦,秦城恐不可得,徒见欺。

(《廉颇蔺相如列传》)如果需要把动作行为的施动者介绍出来,可在动词后加介词“于”,构成“见+谓语+于”的形式。

如:臣诚恐见欺于王而负赵……(《廉颇蔺相如列传》)(3)在动词前用“受”字来表示被动,构成“受+谓语”的形式。

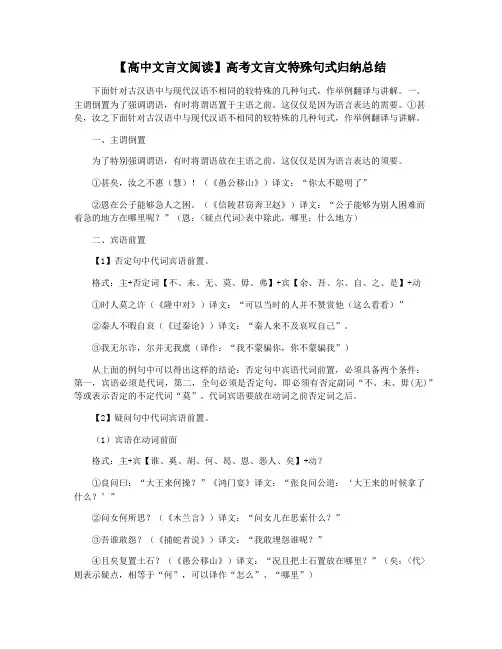

【高中文言文阅读】高考文言文特殊句式归纳总结下面针对古汉语中与现代汉语不相同的较特殊的几种句式,作举例翻译与讲解。

一、主谓倒置为了强调谓语,有时将谓语置于主语之前。

这仅仅是因为语言表达的需要。

①甚矣,汝之下面针对古汉语中与现代汉语不相同的较特殊的几种句式,作举例翻译与讲解。

一、主谓倒置为了特别强调谓语,有时将谓语放在主语之前。

这仅仅是因为语言表达的须要。

①甚矣,汝之不惠(慧)!(《愚公移山》)译文:“你太不聪明了”②恩在公子能够急人之困。

(《信陵君窃奔卫赵》)译文:“公子能够为别人困难而着急的地方在哪里呢?”(恩:<疑点代词>表中除此,哪里;什么地方)二、宾语前置【1】否定句中代词宾语前置。

格式:主+否定词【不、未、无、莫、毋、弗】+宾【余、吾、尔、自、之、是】+动①时人莫之许(《隆中对》)译文:“可以当时的人并不赞赏他(这么看看)”②秦人不暇自哀(《过秦论》)译文:“秦人来不及哀叹自己”。

③我无尔诈,尔并无我虞(译作:“我不蒙骗你,你不蒙骗我”)从上面的例句中可以得出这样的结论:否定句中宾语代词前置,必须具备两个条件:第一,宾语必须是代词,第二,全句必须是否定句,即必须有否定副词“不、未、毋(无)”等或表示否定的不定代词“莫”。

代词宾语要放在动词之前否定词之后。

【2】疑问句中代词宾语前置。

(1)宾语在动词前面格式:主+宾【谁、奚、胡、何、曷、恩、恶人、矣】+动?①良问曰:“大王来何操?”《鸿门宴》译文:“张良问公道:‘大王来的时候拿了什么?’”②问女何所思?(《木兰言》)译文:“问女儿在思索什么?”③吾谁敢怨?(《捕蛇者说》)译文:“我敢埋怨谁呢?”④且矣复置土石?(《愚公移山》)译文:“况且把土石置放在哪里?”(矣:<代>则表示疑点,相等于“何”,可以译作“怎么”、“哪里”)(2)宾语在介词前面格式:主+宾【谁、奚、胡、何、曷、恩、恶人、矣】+次郎+动?①不然,籍何以至此?(《鸿门宴》)译文:“不这样,我(项羽)凭什么到这个地步呢?”②谁为哀者?(《五人墓碑记》)译文:“(你们在)替谁叩头呢?”③微斯人吾谁与归?《岳阳楼记》译文:除了这样的人,我能同谁在一起呢?”④虽生,何面目以归汉?(《苏武传》)译文:“即使活著,(我)凭什么脸面回去汉朝回去呢?”【3】陈述句中介词宾语前置。

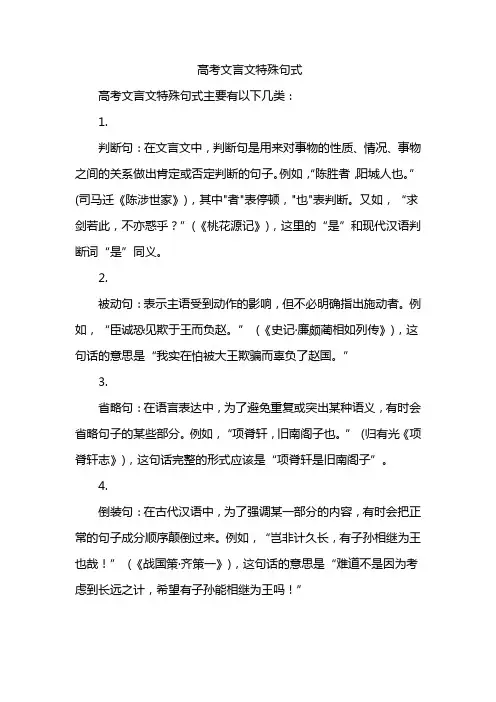

高考文言文特殊句式

高考文言文特殊句式主要有以下几类:

1.

判断句:在文言文中,判断句是用来对事物的性质、情况、事物之间的关系做出肯定或否定判断的句子。

例如,“陈胜者,阳城人也。

”(司马迁《陈涉世家》),其中"者"表停顿,"也"表判断。

又如,“求剑若此,不亦惑乎?”(《桃花源记》),这里的“是”和现代汉语判断词“是”同义。

2.

被动句:表示主语受到动作的影响,但不必明确指出施动者。

例如,“臣诚恐见欺于王而负赵。

”(《史记·廉颇蔺相如列传》),这句话的意思是“我实在怕被大王欺骗而辜负了赵国。

”

3.

省略句:在语言表达中,为了避免重复或突出某种语义,有时会省略句子的某些部分。

例如,“项脊轩,旧南阁子也。

”(归有光《项脊轩志》),这句话完整的形式应该是“项脊轩是旧南阁子”。

4.

倒装句:在古代汉语中,为了强调某一部分的内容,有时会把正常的句子成分顺序颠倒过来。

例如,“岂非计久长,有子孙相继为王也哉!”(《战国策·齐策一》),这句话的意思是“难道不是因为考虑到长远之计,希望有子孙能相继为王吗!”。

高中文言文特殊句式与翻译方法宾语前置文言篇否定句中代词宾语前置这类宾语前置,要具备两个条件:一是宾语必须是代词;二是必须是否定句,由“不”、“未”、“毋”、“莫”等否定词表示。

在这种情况下,代词宾语要放在动词之前和否定词之后。

例如:《硕鼠》:“三岁贯汝,莫我肯顾。

”“莫我肯顾”应理解成“莫肯顾我”。

疑问句中代词宾语前置文言文中用疑问代词“谁”、“何”、“奚”、“安”等做宾语时往往放在动词的前面。

例如:《鸿门宴》:“良问曰:‘大王来何操?’”“何操”应理解为“操何”。

介词宾语前置在现代汉语中,介词后面跟着宾语,组成介宾结构,用来修饰动词谓语。

在文言文中,介词宾语往往置与介词之前,形成一种倒置的现象。

例如:《岳阳楼记》:“臆!微斯人吾谁与归?”“谁与归”应理解为“与谁归”。

普通宾语前置在一般性的宾语前置中,大家要注意语感。

宾语前置文言文中,动词或介词的宾语,一般置于动词或介词之后,但在一定条件下,宾语会前置,其条件是:第一、疑问句中,疑问代词作宾语,宾语前置。

这类句子,介词的宾语也是前置的。

如:“沛公安在?”(《史记.项羽本记》)这种类型的句子关键是作宾语的疑问代词(像:谁、何、奚、曷、胡、恶、安、焉等)。

值得注意的是,介词“以”的宾语比较活跃,即使不是疑问代词,也可以前置。

如:“余是以记之,以俟观人风者得焉。

”(柳宗元《捕蛇者说》)其中的“是”是一般代词,但也前置了。

第二、文言否定句中,代词作宾语,宾语前置。

这类句子有两点要注意,一是否定句(一般句中必须有“不”、“未”“毋”、“无”、“莫”等否定词);二是代词作宾语。

如:“时人莫之许也。

”(陈寿《三国志.诸葛亮传》)正常语序应该是“时人莫许之也。

”第三、用“之”或“是”把宾语提前取动词前,以突出强调宾语。

这时的“之”只是宾语前置的标志,没有什么实在意义。

如:“句读之不知,惑之不解。

”(韩愈《师说》)有时,还可以在前置的宾语前加上一个范围副词“唯”,构成“唯 ......是......”的格式。

高中文言文特殊句式及翻译(一)文言句式包括:判断句、被动句、疑问句、否定句、倒装句、省略句和固定结构(习惯句式)(二) 1.语言方面:简洁、准确。

2.内容方面:尽量结合语境,整体把握。

3.翻译原则:字字落实;直译为主,意译为辅。

4.古文翻译的原则:信、达、雅信:要求译文准确表达原文的意思,不歪曲、不遗漏、不随意增减意思达:要求译文明白通顺,符合现代汉语的表达习惯。

雅,即文言语句的翻译要富有文采,要译出原作的意蕴美质。

一、如何达到'信'的要求:要达到古文翻译'信'的要求,首先要忠实原文,不凭主观好恶随意增减意思,其次还要注意以下几方面的问题:1、注意古今词义、色彩的变化:⑴先帝不以臣卑鄙,猥自枉曲,三顾臣于草庐之中。

(色彩变化)译:先帝不因为我低贱鄙陋,降低身份,委屈自己,三次到草房中来看望我。

⑵璧有瑕,请指示王(单、双音节词的变化)译:璧上有斑点,请让我指出来给大王看。

2、注意词类活用现象⑴一狼径去,其一犬坐于前。

(名做状)译:一只狼径直地离开了,其中的(另一只)象狗一样坐在屠者的面前。

⑵君子死知已,提剑出燕京(为动)译:君子为知已而死,提着剑离开燕京。

3、注意有修辞的语句的翻译⑴乃使蒙恬北筑长城而守藩篱(比喻)译:于是派蒙恬在北边修筑长城并守住边防⑵臣以为布衣之交尚不相欺,况大国乎?(借代)译:我认为老百姓之间的交往,尚且不相互欺骗,更何况大的国家呢?4、注意有委婉说法的语句的翻译⑴若有从君惠而免之,三年将拜君赐如果仰赖贵国国君的恩惠,我们国君赦免了我们,三年后我们将要兴师报仇。

⑵生孩六月,慈父见背;行年四岁,舅夺母志(《陈情表》)。

译:我生下来六个月,慈爱的父亲就离开我去世了;到了四岁,舅父强迫母亲改变守节的志愿,把她嫁给了别人。

5、注意并提句的翻译,要分开表述⑴若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏。

二、如何做到“达”的要求古文翻译除了要忠实原文,准确翻译外,还在语言表达提出了较高的要求,要我们做到意明白易懂,不含糊不费解;语句通顺流利,衔接紧密,过流自然。

高考语文文言文翻译题得分点详解李雪松高考文言文翻译题考查的固然是整句的翻译,但命题者对文句的设定是独具慧眼的,他们总是选择那些带有特殊语法现象(词类活用、倒装等)和含有关键性词语的句子给考生翻译,并将其设定为高考阅卷的采分点。

那么,怎样才能把握住这些得分点呢?在此将其系统地归纳如下。

一、词类活用要特别关注词类活用是文言文中特有的语法现象,主要有“名词的活用,动词的使动、为动、意动用法,形容词的活用”。

对活用词的翻译要善于通过分析句子的语法结构来确定它的词性。

文言文与现代汉语相比,在词义上差别很大,但句子的语法结构基本上还是一致的。

除了一个特殊句式——“倒装句”以外,文言文中的句子也是按“主+状+谓+定+宾”的顺序排列的,所以其相应成分上的词的词性也与现代汉语相一致。

即主语、宾语一般是名词,谓语一般是动词,定语一般是形容词,状语一般是副词。

所以我们在翻译活用的词时,就可通过分析这个词在句中所处的位置,以及所充当的成分先判定它的词性,进而推知它的义项,达到正确翻译的目的。

1. 名词活用为动词[例1]大用则王,小用则亡。

[解析]此句中的“亡”在句中所处的位置是在连词(连词后一般跟动词)“则”之后,而“王”的位置与后一句的“亡”相同,两句对举,功能也应相同,故“王”是动词“称王”义。

[译文]用在大处就可称王,用在小处就会身亡。

2. 动词的使动、意动、为动用法[例2]县有轻囚十数人,会春暮时雨,临白令请出之,令不许。

[解析]此句中“请出之”的“出”从语法角度推断其肯定为动词,但如果直译成一般动词是不能体现出主语对宾语的主动性的,这时就应当考虑它是否属于使动或意动、为动用法。

[译文](万泉)县有十几个犯了轻罪的囚徒,适逢春末下了应时的雨,唐临禀告县令,请求(暂且)让他们出狱(耕种),县令不允许。

[例3]奇之,立许字以女。

[解析]此句中“奇之”的“奇”肯定为动词,但如果译成“奇怪”,句子明显讲不通,此时不妨往其它方面想一想。

高考文言文阅读特殊句式的剖析和翻译

高考文言文阅读中常常会出现一些特殊的句式,这些句式可能会使学生感到困难。

对这些句式进行剖析和翻译,可以帮助学生更好地理解文章的内容。

下面是一些常见的高考文言文阅读中的特殊句式:

1.倒装句

倒装句是将句子的谓语动词或系动词放在主语的前面,从而使句子的结构发生改变。

倒装句通常用于强调句子的主语,或表示意料之外的情况。

例如:

•在城门之外,见状,起兵迎敌。

(《战国策·齐策四》) •十二门中,唯一未曾降雨的地方便是西门了。

(《红楼梦》)

2.强调句

强调句是用来突出句子中某一部分的重要性的句式。

强调句通常用“是……而不是……”的形式来表示。

例如:

•将帅所在之处,是死亡而不是生存。

(《论语·子罕》) •幸运的是,他是富有的而不是贫穷的。

3.虚拟语气

虚拟语气是指表示假设、愿望、虚构或不可能实现的事情的句子。

虚拟语气常常用“如果……就……”的形式来表示。

文言特殊句式一般分四类:判断句、被动句、省略句、倒装句,其中较难理解的是倒装句。

现代汉语习惯的常规语序,一般为“主-谓-宾”“定(状)-中心词”,即主语在谓语前,谓语在宾语前,修饰语在中心语前;但有时因修辞、强调等的需要语序会发生变化。

如果以这个常规语序为标准的话,我们会发现一些文言文句子有许多次序颠倒的情况,这是古人说话的习惯。

这就像广州方言“我走先”与普通话“我先走”一样,没有修辞或强调的意义。

但为了方便我们学习,就称它为“倒装句”,即指文言文中一些句子成分的顺序出现了前后颠倒的情况。

我们把那些谓语放在主语前的现象叫做“谓语前置”或“主谓倒装”,那些宾语放在谓语动词或介词前面的现象叫做“宾语前置”,把那些定语放在中心语后的现象叫做“定语后置”,把那些介词短语即状语放在中心语后的现象叫做“介词短语后置”或“状语后置”。

一、判断句判断句是对事物的性质、情况、事物之间的关系做出肯定或否定判断的句子。

⑴用"者……也"表判断①廉颇者,赵之良将也。

(司马迁《廉颇蔺相如列传》)②陈胜者,阳城人也。

(司马迁《陈涉世家》)③师者,所以传道受业解惑也。

(韩愈《师说》)⑵句末用"者也"表判断①城北徐公,齐国之美丽者也。

(《战国策.邹忌讽齐王纳谏》)②予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

(周敦颐《爱莲说》)⑶用"者"表判断四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

(王安石《游褒禅山记》)同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。

隶而从者,崔氏二小生:曰恕己,曰奉壹。

(柳宗元《小石潭记》)⑷用动词"为"或判断词"是"表判断①马超、韩遂尚在关西,为操后患。

(司马光《赤壁之战》)②问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(陶渊明《桃花源记》)③同行十二年,不知木兰是女郎。

(北朝民歌《木兰诗》)④同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。

高考文言文翻译题中的热点句式类析文言文句式,高考一般不单独设题,考查往往融合在句子翻译题中,但忽略了句式,往往会在句意理解、翻译中出现“黑障”。

下面结合高考文言文翻译题中出现的热点句式作点分析。

一、省略句文言文句式中,省略句是考试的热点句式,省略句不可无视。

省略句主要有省主语、省谓语、省宾语、省兼语、省介词等形式。

⒈省主语如:①既复用,又皆幼君,仕情顿而索寞。

(浙江卷)君主,做官的心情顿时消沉。

②吾爱之,不吾叛也。

使夫往而学焉,夫亦愈知治矣。

(江西卷)让他去学习为政之道,他也就更加懂得治理封邑了。

③用之则行,舍之则藏,惟我与尔赴有夫!(福建卷)“用之则行,舍之则藏”是两个紧缩复句,即“用之,(我)则行;舍之,(我)则藏”,主语“我”承前一分句宾语省略。

译文:任用我,我就推行自己的主张;不任用我,我就退隐。

只有我和你能够做到这样吧!④“吾弟,非犹夫人之弟,况为我死,我何生焉!”遂以斧自刎其项。

(山东卷)这里两处省略主语,一处是“况为我死”,即“况(弟)为我死”;一处是“遂以斧自刎其项”,即“(讷)遂以斧自刎其项”。

译文:“我的弟弟,不同于众人的弟弟,况且(他)是为我死的,我怎么还能活着呢!”(张讷)于是用斧子砍自己的脖子。

⒉省谓语谓语是句子中的核心,人们讲话总是“有所谓”的。

若补不出,则无法译出句子“大意”。

如:①与通都大邑相去远,或二三百里,虽至近亦且半之。

(湖北卷)这里“或二三百里,虽至近亦且半之”中的“或”后省略谓语“达到”,“亦”后省略谓语“有”。

译文:与交通便利的大城市相距甚远,有的达到二三百里,即使是最近的,也有将近一半的路程。

②兄曰:“无论弟不能樵,纵或能之,且犹不可。

”于是速归之。

(山东卷)“且犹不可”,即“且犹不可(樵)”,是说,还是不能去砍柴。

这里“樵”,名词活用作动词,砍柴。

译文:哥哥说:“且不说弟弟不能砍柴,纵使能砍柴,还是不能去做。

”于是让张诚赶快回家。

③永乐元年入朝,留为故官。

高考文言翻译题的解题策略高考文言文翻译题作为高考语文科目的一部分,要求考生对文言文进行翻译和解读,并能准确表达出原文的意思。

下面是一些解答高考文言翻译题的策略。

一、正确理解原文1. 仔细阅读原文在解答文言翻译题之前,首先要认真阅读原文,理解其主题、结构和重点。

要注意原文中的关联词和修饰语,并注意句子之间的逻辑关系。

2. 理解上下文要结合上下文,即使遇到不熟悉的词汇或句子,也要尝试从其他句子中找到线索,推测其意思。

二、抓住核心信息1. 找出关键词在翻译文言文时,要找出关键词和短语,特别是名词和动词,这些词汇往往携带了文章的核心信息。

2. 确定主要结构要弄清文章的主要结构,包括主语、谓语和宾语,这样有助于理解整个句子的意思。

三、整体翻译思路1. 逐句翻译要逐句翻译,先理解原句的意思,然后选择合适的表达方式。

2. 保持文言文的语气和风格在翻译过程中,要力求保持文言文的语气和风格,避免使用大量的现代汉语词汇和句式。

文言文的翻译题难度较大,需要考生对文言文有一定的熟悉和理解。

可以通过以下方法提高解答翻译题的能力:1. 多读文言文多读一些经典的文言文作品,可以提高对文言文的理解和感受,熟悉其独特的语言形式和表达方式。

2. 掌握常用的文言文词汇和短语熟悉一些常用的文言文词汇和短语,有助于理解和翻译文言文。

3. 多做文言文翻译练习多做一些文言文翻译练习题,可以提高解答翻译题的能力,培养准确理解和准确表达的能力。

翻译文言文是一项需要长期积累和训练的技能,通过不断的练习和学习,相信每个考生都能提高自己在文言文翻译题上的表现。

高考文言翻译题的解题策略高考文言翻译题是语文科目中的一大难点,很多考生在解答文言翻译题时会出现各种困难,导致得分偏低。

这其中主要是因为文言翻译题需要考生对古代汉语词汇、语法结构、句式等方面有较深的理解和掌握,而这些内容又并不是学生平常学习的重点,所以在应对文言翻译题时就显得有些吃力。

针对这一情况,考生在备考高考时就需要有一定的解题策略,来提高文言翻译题的应对能力,从而在考试中取得更好的成绩。

一、熟悉常见的古代汉语词汇文言翻译题中经常出现的古代汉语词汇有很多,比如常见的虚词、连词、时序词、动词、名词等。

考生在备考时需要多背诵、多记忆这些词汇,以便在考试中能够迅速理解并准确翻译句子的含义。

通过做一些文言翻译的练习题,也能够帮助考生熟悉这些古代汉语词汇的用法和搭配,提高应对文言翻译题的能力。

二、理解文言语法结构文言语法结构和现代汉语有很大的不同,比如句子的主谓宾语顺序不同、口语化的用法很少等。

考生在备考时需要多阅读一些文言经典,从中感受和理解文言语法结构的特点,比如主谓宾的顺序、动词的位置、虚词的使用等。

只有深入理解了文言语法结构,才能在解答文言翻译题时能够准确把握句子的结构和含义。

三、掌握句式的特点文言翻译题中,句式的特点也是考生需要尤为注意的地方。

文言中有很多特殊的句式,比如“倒装句”、“多种形式宾语句”、“颠倒句”等,考生在备考时需要了解这些句式的特点,掌握其常见的结构和用法。

通过多做一些文言翻译的练习题,考生可以加深对这些句式的理解,提高对文言翻译题的解答能力。

四、注重语境的理解文言翻译题中很多时候会涉及到语境的理解和推测,这就需要考生在备考时多培养自己的语感和理解能力。

比如有一些古代汉语词语在不同的语境下会有不同的含义,考生需要根据句子的整体语境和意境来准确理解和翻译词语的含义。

在备考过程中,考生可以多阅读一些文言经典,通过阅读上下文的方式来提高对语境的理解能力。

五、注重积累翻译题的经验解答文言翻译题需要考生有一定的应试经验,这些经验是通过多做一些翻译题积累而来的。

高考文言翻译题的解题策略高考文言翻译题是中国语文科目中的重要部分,对学生的文言阅读能力和翻译能力有着很高的要求。

由于文言语言古老晦涩,对于很多学生来说是一个难点。

掌握解题策略对于高考文言翻译题非常重要。

本文将从文言翻译题的特点、解题策略和实例分析三个方面介绍高考文言翻译题的解题策略。

一、文言翻译题的特点1.语言古老晦涩。

文言语言产生在秦汉时期,与现代汉语相差较大,其中有很多生僻词汇和古文化常识,要求考生具备一定的历史和文化知识。

2.词序和句法结构与现代汉语有区别。

文言语言的句法结构与现代汉语不同,通常是主谓宾的次序,需要学生逐字逐句地理解句子结构,进行适当的调整和翻译。

3.要求对语境和背景有深入的理解。

文言翻译题通常是选取一段古文进行翻译,要求考生能够对古文的背景和作者的意图进行深入的理解,才能准确地翻译出文言的意思。

三、实例分析为了更好地理解文言翻译题的解题策略,我们以一道文言翻译题为例,进行具体分析和解答。

题目:然以文诚,入而厚焉,行言信,立而不颠,此之谓大丈夫。

请将上面的句子翻译成现代汉语。

解答:我们要理解整个句子的结构和主要意思。

这句话主要是在讲述一个人品德的高尚和坚定。

其中“然以文诚,入而厚焉”是指一个人以真诚的态度待人接物,深入人心;“行言信,立而不颠”是指一个人言行一致,行事坚定不移。

整个句子的主旨是在表达一个人应该具备的品质。

然后,我们要根据文言语言的特点,将整个句子进行适当的词语义和句子结构的转换。

我们通过理解句子的语境和背景,对整个句子进行合理的推断和转换,将整个句子翻译成现代汉语:“真诚待人,深入人心,言行一致,坚定不移,这才是一个真正的伟大的人。

”通过上面的实例分析,我们可以看出,文言翻译题的解题策略主要是要求学生掌握文言语言的基本语法知识,注意词语义和句子结构的转换,深入理解古文语境,善于运用联想和推断。

只有掌握了这些解题策略,才能在高考文言翻译题中取得好的成绩。

高考文言翻译题的解题策略【摘要】高考文言翻译题在考试中占据着重要的位置,对于考生来说也是一个难点。

为了更好地应对高考文言翻译题,我们需要掌握一些解题策略。

要理解句子结构和意思,把握好原文的脉络。

注重词语的选择与搭配,避免直译导致句意不通。

要注意句式的变化,灵活运用语法知识进行翻译。

可以通过举一反三,善于归纳总结,积累翻译经验。

多练习,不断提高翻译能力,熟能生巧。

通过这些方法和策略,我们可以更好地应对高考文言翻译题,取得理想的成绩。

【关键词】高考、文言翻译题、解题策略、句子结构、词语选择、句式变化、举一反三、归纳总结、多练习、翻译能力1. 引言1.1 高考文言翻译题的解题策略在高考中,文言翻译题通常是考生们比较头疼的一道题目。

由于文言文的特殊性,很多考生在翻译过程中会遇到各种困难。

掌握一些解题策略是非常重要的。

理解句子结构和意思是解答文言翻译题的基础。

文言文的语言结构和现代汉语有很大不同,要想准确翻译,必须先理解句子的结构和蕴含的意思。

在翻译文言文时,注重词语的选择与搭配是至关重要的。

文言文中很多词语在现代汉语中已经不再使用,因此需要借助字典等工具,选择恰当的词语进行翻译,同时注意词语之间的搭配,避免翻译出现歧义。

要注意句式的变化。

文言文中的句式多样且灵活,翻译时要对句式进行灵活变通,避免生搬硬套,使翻译更为通顺和地道。

举一反三,善于归纳总结也是解答文言翻译题的有效策略。

通过多练习,积累经验,可以帮助考生快速掌握文言文的特点和规律,提高翻译水平。

掌握适当的解题策略,多加练习,是提高在高考文言翻译题中得分的关键。

希望考生们在备考过程中能够加强对文言文的理解和翻译能力,取得优异的成绩。

2. 正文2.1 理解句子结构和意思理解句子结构和意思是解答高考文言翻译题的关键之一。

在翻译文言文时,首先需要理解句子的基本结构,包括主谓宾的关系、修饰成分的位置等。

通过分析句子的结构,可以更准确地把握句子的含义,从而有效地翻译出正确的意思。

高考文言文翻译题中的特殊句式类析及备考策略之一

近年来,对于文言文特殊句式这一考点,高考一般不单独设题(选择题,往往糅合在句子翻译题中进行考查, 如果我们忽略了特殊句式, 往往会在翻译中出现“黑障”, 进而失分。

下面结合 2014年高考文言文翻译题中出现的特殊句式试作分析,并提出一些备考策略就教方家。

一、特殊句式类析

2014年高考文言文翻译题中出现的特殊句式有省略句、倒装句、被动句、判断句四大类型以及疑问句。

在四大类型中,省略句考查的最多,也最全面, 所有的省略类型都涉及到了,其它三类,虽有涉及,但各种小类型只是部分涉及。

对于疑问句,涉及了部分常见疑问句式、疑问代词、疑问语气词和固定词组。

(一省略句

文言文句式中,省略句是考试的热点、常考点。

2014年,全国 18套试卷 39道主观翻译题, 1道客观翻译题(北京卷第 8题“不符合文意的一项”。

其中,全国ⅱ卷、北京、天津卷、辽宁卷、上海卷、浙江卷、安徽卷、江西卷、山东卷、湖北卷、湖南卷、广东卷、四川卷等 13套试卷考查了省略句,而且有些试卷还考查不止一种类型的。

甚至有些试卷年年都对省略句情有独钟, 如广东卷近四年年年考省略。

这就给我们一个启示, 省略句不可忽视。

例析如下:

1. 省主语

(1皆不能易吾侯之议也。

(北京卷 8C

“皆不能易吾侯之议也”的主语“是”承上文省略, “译”为“ (各级官吏”。

译文: (各级官员都不能轻视滕侯的具体策划。

(2 刘晏初为转运使, 尝以厚直募善走者, 觇报四方物价, 虽远方不数日皆达使司。

(上海卷 19

这个“虽远方不数日皆达使司”句中“远方”不能做主语, 当是承前省略了“远方”的中心语“物价”。

译文:刘晏当初担任转运使时, 曾经用优厚的待遇招募擅长奔跑的人, (让他们察访报告各地物价,即使遥远地方的(物价也不用几天都能送到转运使官府。

(3又性颇嗜诱进後生,推拔于寒素中,惟恐不及。

(浙江卷 20②

这里的“又性颇嗜诱进後生”,主语“常衮”承前省略。

译文:(常衮又生性喜欢提拔后生,在出生寒门的年轻人中选拔,生怕找不到。

(4既资深望重,则大言翰林以读书立品为职,不能趋谒势要。

(安徽卷 7②

这里的“则大言翰林以读书立品为职”主语“朱筠”承前省。

译文:在拥有高深资历、显赫声望后, (朱筠就声称读书人要把读书和端正品行作为职责,不能趋炎附势,拜访权势显赫之人。

(5曳而逐出之,已而竞还啄其粟。

(江西卷 13①

这里的“曳而逐出之”主语“众鸡”承前省。

译文:(众鸡拖拽(它驱赶(它使它出去,随后(又争相回去啄食那些粟粒。

(6又奚为既来而恶所呼者而迫之耶?(江西卷 13②

这里的省略了主语均是“众鸡”,承前省。

译文:(众鸡又为何已经来了却一起憎恶(那只呼叫它们的鸡并且逼走它呢?

(7吾故市人家,生子而能业,吾业不废足矣,奈何从儒生游也?”(山东卷 13①

“奈何从儒生游也”,这一句承前省略了主语“尔”(指代詹鼎。

译文:我们本是商人之家,生养儿子能够继承我的手艺,我的手艺不废弃就行了, (你怎么能跟读书人交往呢?

(8民或援丞裾相尔汝,弗责也。

(湖北卷 12①

这里的“弗责也”承前省略了主语“吴德基”, 为承前省。

译文:有的乡民拉着吴德基 (南康丞的衣襟与他你我相称,(吴德基也不斥责。

(9既落成,而天适雨雪,遂以“雪屋”名之。

(湖南卷 9①

这里的“既落成”省略了主语“庐”,为承前省。

译文:(房屋已经建成,天上正好下起了雪,于是用“雪屋”给它命名。

(10甚径且易,不数目可抵中京,何为故道此?【广东卷 9(1①】

这里的“甚径且易”省略了主语“途”,为承前省。

译文:(路途短而且容易走,用不了几天就可抵达中京,为什么要走这条旧道?

2. 省宾语

省宾语的类型有两种,一是动词的宾语省略,二是介词的宾语省略。

在 2014年文言文翻译中这两种省略句式都出现了。

省略的宾语以代词“之”为主,均是承前省。

(1动词的宾语省略。

如:

? 君条利弊上巡抚张公,公览而击节曰:“此真读书人。

”(天津卷 13①

这里的“览”后省略宾语“之”。

译文:徐君逐条列举了赋税中的弊端呈给巡抚张公, 张公看了(赋税中的弊端打着拍子赞赏说:“这是真正的读书人。

”

? 故乡邑有好义士,足以补朝廷之治,救宰相有司之失,而有功于生民。

(天津卷13?

这里的“足以补朝廷之治”后面省略了动词谓语“补”的宾语“之失”。

这是蒙后省。

译文:所以乡邑中有好的义士,足以来弥补朝廷治理(的不足,补救宰相和相关官员的缺失,对老百姓有功劳。

? 曳而逐出之,已而竞还啄其粟。

(江西卷 13①

这里“曳而逐出之”句中两个连动谓语“曳”和“逐”都省略了宾语“之 (指代截冠雄鸡”。

译文:(众鸡拖拽(它驱赶(它使它出去,随后(又争相回去啄食那些粟粒。

④甲知能为己直,乃敢告,盖杀人者,富人陈氏也。

【广东卷 9(1 ? 】

这里的“甲知能为己直”省略了动词谓语“知”的宾语“刘敞”。

译文:王甲得知 (刘敞能为自己伸冤,才敢以实相告,原来杀人的是富人陈氏。

(3尚书令沈约,当世辞宗,每见筠文,咨嗟吟咏,以为不逮也。

(四川卷 10①

在“以为不逮也”这一句中, 省略了谓语动词“不逮”的宾语“之 (指代王筠”译文:尚书令沈约,是当时的文坛宗师,每当看到王筠的文章,赞叹吟诵玩味,认为(自己赶不上(王筠。

(2介词宾语的省略。

①贼张敌万窟穴其间,立绝不与通,故楚粮道愈梗。

(天津卷 7①

这里的“立绝不与通”省略了介词“与”的宾语“之” (指代上文的“张敌万” 。

译文:盗贼张敌万在这中间建造窟穴,赵立坚决不和(他来往,所以楚州运粮的道路更加阻塞。

? 将用警予,且可以作鉴于世之人。

(江西卷 13?

这里的介词“用”和“以”后面都省宾语“之” (指代上文的“指代截冠雄鸡” 。

将用(它来警示我自己,并且可以把(它作为世人的一面镜子。

(3尚书令沈约,当世辞宗,每见筠文,咨嗟吟咏,以为不逮也。

(四川卷 10①

在“以为不逮也”这一句中,省略了介词“以”的宾语“之(指代沈约”译文:尚书令沈约, 是当时的文坛宗师, 每当看到王筠的文章, 赞叹吟诵玩味, 认为 (自己赶不上 (王筠。

4. 省介词

介词在句中常常省略,这样的介词有“以”“于”。

在 2014年翻译题中仅出现省略介词“于”的,仅 1例。

贼张敌万窟穴其间,立绝不与通,故楚粮道愈梗。

(天津卷 7①

这里名词(用作动词“窟穴”后面省略了介词“于”,表示动作行为(方式发生的处所,可译为“在”。

译文:盗贼张敌万(在这中间建造窟穴,赵立坚决不和他来往,所以楚州运粮的道路更加阻塞。

5. 省关联词语

(1先生以为经学本于文字训诂,刊布许氏《说文》于安徽以教士。

(安徽卷 7①

句中“刊布许氏《说文》于安徽以教士”为省略句, 省略了关联词“于是”。

在

这里“于是”表示前后两件事的承接关系, 也就是表示后一件事的发生是在前者之后, 并且由前者导致的,或者是以前者为条前的。

译文:先生认为经学的根本就在于文字的解释, (便在安徽刻版印行许慎的《说文解字》,用来教授读书人。

6. 省状语

(1会添设京卫知事一员,诏吏部选可者。

(福建卷 5②

这里“会添设京卫知事一员”句中谓语“添设”之前省略了状语“将”。

译文:恰逢(要增加一位京卫知事,皇帝下令吏部挑选合适的人。

(2曳而逐出之,已而竞还啄其粟。

(江西卷 13①

这里的“已而竞还啄其粟”句中“竞还”省略了状语“又”。

译文:(众鸡拖拽 (它驱赶(它使它出去,随后(又争相回去啄食那些粟粒。