认知心理学 第五章短时记忆

- 格式:ppt

- 大小:463.00 KB

- 文档页数:24

关于短时记忆认知心理学文献综述怎么写摘要:一、短时记忆的定义与作用1.短时记忆的定义2.短时记忆的作用二、短时记忆的认知机制1.编码过程2.存储过程3.检索过程三、影响短时记忆的因素1.记忆负荷2.干扰效应3.加工深度四、提高短时记忆的方法1.有意识地记忆训练2.合理分配注意力3.创造有利于记忆的环境五、短时记忆在实际生活中的应用1.学习和工作2.日常交流3.创新思维正文:短时记忆认知心理学文献综述短时记忆是心理学研究的一个重要领域,对于了解人类思维过程和提高认知能力具有重要意义。

本文将对短时记忆的定义、认知机制、影响因素以及提高短时记忆的方法和应用进行综述。

一、短时记忆的定义与作用短时记忆,又称工作记忆,是指人在短时间内对信息进行暂时存储、加工和使用的记忆系统。

短时记忆的作用包括保持信息、对信息进行操作和整合以及为长时记忆提供编码基础。

二、短时记忆的认知机制短时记忆的认知机制包括编码、存储和检索三个过程。

编码过程是将信息转化为可以存储的形式;存储过程是将编码后的信息保持在短时记忆中;检索过程是从短时记忆中提取所需的信息。

三、影响短时记忆的因素短时记忆的性能受到多种因素的影响,包括记忆负荷、干扰效应和加工深度。

记忆负荷是指在一定时间内需要记忆的信息量;干扰效应是指新旧信息之间的相互影响;加工深度是指对信息进行加工的深度和复杂程度。

四、提高短时记忆的方法提高短时记忆的方法包括有意识地记忆训练、合理分配注意力和创造有利于记忆的环境。

有意识地记忆训练可以通过记忆游戏、练习记忆技巧等方式进行;合理分配注意力可以帮助个体在处理多项任务时更好地分配认知资源;创造有利于记忆的环境可以提高记忆效果,如保持良好的作息、减少干扰等。

五、短时记忆在实际生活中的应用短时记忆在实际生活中有广泛的应用,如学习和工作中的信息处理、日常交流中的话语理解、创新思维中的灵感捕捉等。

了解短时记忆的原理和方法有助于提高个体的认知能力和生活质量。

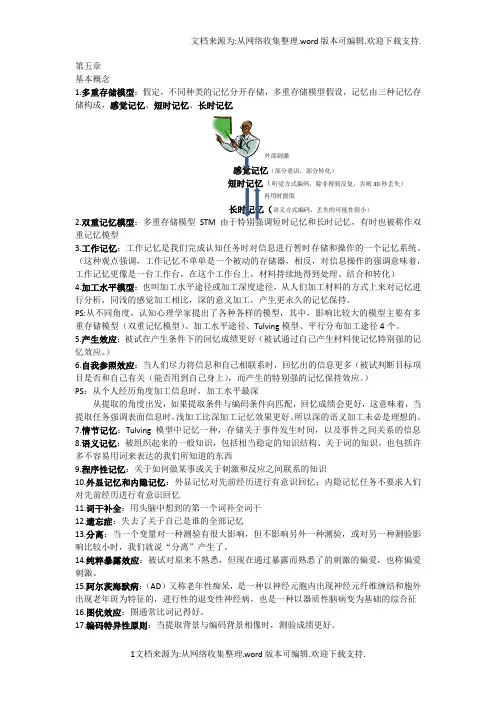

第五章基本概念1.多重存储模型:假定,不同种类的记忆分开存储,多重存储模型假设,记忆由三种记忆存储构成,感觉记忆、短时记忆、长时记忆外部刺激(部分意识,部分转化)(听觉方式编码,除非得到反复,否则30秒丢失)再用时提取语义方式编码,丢失的可能性很小)2.双重记忆模型:多重存储模型STM重记忆模型3.工作记忆:工作记忆是我们完成认知任务时对信息进行暂时存储和操作的一个记忆系统。

(这种观点强调,工作记忆不单单是一个被动的存储器,相反,对信息操作的强调意味着,工作记忆更像是一台工作台,在这个工作台上,材料持续地得到处理、结合和转化)4.加工水平模型:也叫加工水平途径或加工深度途径,从人们加工材料的方式上来对记忆进行分析,同浅的感觉加工相比,深的意义加工,产生更永久的记忆保持。

PS:从不同角度,认知心理学家提出了各种各样的模型,其中,影响比较大的模型主要有多重存储模型(双重记忆模型)、加工水平途径、Tulving模型、平行分布加工途径4个。

5.产生效应:被试在产生条件下的回忆成绩更好(被试通过自己产生材料使记忆特别强的记忆效应。

)6.自我参照效应:当人们尽力将信息和自己相联系时,回忆出的信息更多(被试判断目标项目是否和自己有关(能否用到自己身上),而产生的特别强的记忆保持效应。

)PS:从个人经历角度加工信息时,加工水平最深从提取的角度出发,如果提取条件与编码条件向匹配,回忆成绩会更好,这意味着,当提取任务强调表面信息时,浅加工比深加工记忆效果更好。

所以深的语义加工未必是理想的。

7.情节记忆:Tulving模型中记忆一种,存储关于事件发生时间,以及事件之间关系的信息8.语义记忆:被组织起来的一般知识,包括相当稳定的知识结构、关于词的知识,也包括许多不容易用词来表达的我们所知道的东西9.程序性记忆:关于如何做某事或关于刺激和反应之间联系的知识10.外显记忆和内隐记忆:外显记忆对先前经历进行有意识回忆;内隐记忆任务不要求人们对先前经历进行有意识回忆11.词干补全:用头脑中想到的第一个词补全词干12.遗忘症:失去了关于自己是谁的全部记忆13.分离:当一个变量对一种测验有很大影响,但不影响另外一种测验,或对另一种测验影响比较小时,我们就说“分离”产生了。

第一章绪论1、什么是认知和认知心理学?认知:认知是对知识的获得和应用的过程,也可以叫做信息加工的过程。

认知心理学广义:一切对认知或认识过程的研究,包括感知觉、注意、记忆、思维和语言等。

狭义:指信息加工观点为特征的心理学,即信息加工心理学。

2、认知心理学产生的内外原因是什么?内部原因:行为主义的失败。

认知心理学重视心理学研究中的综合的观点,强调各种心理过程之间的相互联系、相互制约认知心理学在具体问题的研究方面,在扩大心理学研究方法方面都有所贡献。

认知心理学的研究成果对计算机科学的发展也有贡献。

外部原因:(1)“三论”的影响(系统论、信息论和控制论)(2)计算机科学的影响(3)社会的需要,计算机科学发展的需要(4)社会的实践教育和对智力的开发需要3、认知心理学有什么影响?(一)认知心理学否定了行为主义,重新恢复了意识在心理学中的地位(二)认知心理学将心理过程看做信息加工过程,为研究心理活动的内部机制或内部心理机制确立了一个新的具体研究方向,这个新的研究方向迅速渗透到普通心理学和实验心理学中,是心理学研究发生明显的变化,这种变化包含如下:(1)心理过程的研究领域扩大(2)从心理物理函数走向内部心理机制(3)从分析性研究转向综合性研究(4)开始重视个别差异和个案研究4、认知心理学的研究方法有哪些?认知心理学在其具体研究中,采用实验、观察(包括自我观察)和计算机化模拟等方法。

以反应时和作业成绩为指标的实验特别受重视,利用被试的出声思考也得到了发展。

(1)减法反应时实验减数反应时实验的逻辑是安排两种反应作业,其中一个作业包含另一个作业所没有的一个处理(加工)阶段,并在其他方面均相同,从这两个反应时间之差来判定此加工阶段。

(2)相加因素法实验(3)“开窗”实验(4)出声思考(5)计算机模拟第二章知觉1、现代认知心理学对知觉的基本看法是什么?第一:知觉是寻求对信息的最佳解释过程。

第二:知觉过程具有积极主动性和选择性。

福建自考心理学“认知心理学”复习重点(3)第五章记忆一、Atkinson和Shiffrin(1968年)提出多重存储模型。

该模型假设,记忆由三种记忆存储构成,即感觉记忆、短时记忆、和常时记忆。

由于特别强调短时记忆和长时记忆分开存储,所以,该模型有时也称作双重记忆模型。

P101二、按照Atkinson和Shiffrin的假设,短时记忆中的材料按听觉或声音特性编码,而长时记忆中的材料按语意或意义特性编码。

P103三、工作记忆:按照Baddeley的途径,工作记忆是我们完成认知任务时,对信息进行暂时存储和操作的一个记忆系统。

这种观点强调,工作记忆不单单是一个被动的存储器。

相反,对信息操作的强调意味着,工作记忆更像是一个工作台。

在这个工作台上,材料持续地得到处理、结合和转化。

P105四、加工水平论(Craik)这种途径假设:同浅的感觉加工相比,深的意义加工,产生工永久的记忆保持。

记忆痕迹的保持是上述分析的副产品。

P105、P106五、产生效应:是指被试在产生条件下的回忆成绩更好。

P106六、自我参照效应:当人们尽力将信息和自己相联系时,回忆出的信息更多。

同不能P107用到自己身上的词相比,人们更可能回忆出能用到自己身上的词。

七、Tulving(1972)的模型:把注意力集中在注意中所存储的材料的性质上。

1.Tulving最初的模型,只是区分的两种记忆,即情节和语义记忆。

后来,他有加进了程序记忆。

2.情节记忆:存储着有关事情发生时间以及事情之间关系的信息。

这种信息与个人经历密切相关。

3.语义记忆:是指被组织起来的一般知识,它包括相当稳定的知识结构,包括关于词的知识,也包括许多不容易用词来表达的我们所知道的东西。

4.程序性记忆:是关于如何做某事或关于刺激和反映之间联系的知识。

①从发展的角度看,程序性知识在婴儿期最先发展,接着是语意知识,最后才是情节记忆②当要求被试完成语义提取任务,最强的活动出现在大脑皮层的后部。

关于短时记忆认知心理学文献综述怎么写【原创实用版】目录1.短时记忆的定义与作用2.短时记忆的认知心理学理论3.短时记忆的实证研究4.短时记忆的认知训练方法5.总结与展望正文一、短时记忆的定义与作用短时记忆(Short-term Memory,STM)是指人们在一定时间内暂时存储和加工信息的能力,通常是指在没有复述的情况下,信息在几分钟内就会消失。

短时记忆是认知心理学研究的一个重要领域,它在我们的思维、决策和行为中起着关键作用。

二、短时记忆的认知心理学理论1.感觉记忆:感觉记忆是短时记忆的前身,是指外界刺激以原始形式被瞬间存储下来的记忆。

2.工作记忆:工作记忆是短时记忆的核心成分,指对信息进行加工、编码、存储和检索的过程。

3.遗忘曲线:遗忘曲线是描述信息从短时记忆到长时记忆转化过程的一种理论,表明遗忘是随着时间的推移而逐渐减少的。

三、短时记忆的实证研究1.短时记忆的容量:米勒提出了“7±2”的容量限制,即短时记忆的容量约为 7 个单元。

2.短时记忆的编码方式:短时记忆的编码方式主要有听觉编码、视觉编码和语义编码等。

3.短时记忆的干扰:短时记忆的干扰主要分为前摄干扰和倒摄干扰,指新进入的信息对原有信息的影响。

四、短时记忆的认知训练方法1.记忆技巧:如关联法、首字母法、分类法、图像法等,可以提高短时记忆的效果。

2.认知训练:如注意力训练、加工深度训练、工作记忆训练等,可以改善短时记忆能力。

五、总结与展望短时记忆是认知心理学研究的一个重要领域,对于了解人类思维和行为具有重要意义。

未来研究可以从不同角度深入探讨短时记忆的机制和应用,如文化差异、个体差异、疾病影响等方面。

第五章记忆〖导学提示〗现代心理学认为,记忆不是一个单一的过程,而是一个复杂的系统。

本章着重介绍认知心理学对感觉记忆、短时记忆和长时记忆的研究,分析从记到忆的心理过程。

第一节记忆概述一、什么是记忆记忆是个体对其经验的识记、保持和再现(回忆和再认)。

从信息加工的观点来看,记忆就是信息的输入、编码、储存和提取。

感知过的、思考过的、体验过的和行动过的事物都可以成为个体的经验。

例如,从前见过的人,现在不在面前,我们能想得起他的姿态相貌;见到他时能认得出来,这就是记忆。

不仅感知过的事物能保持于头脑中,而且思考过的问题、理论,体验过的情绪、情感,练习做过的动作都能保持于头脑中。

在生活实践中见过、学过、做过的事情以及体验过的情绪,都可以成为我们的经验而保持在我们的头脑中,在以后生活的适当时候回想得起,或当他们再度出现时能认得出来。

这些都是记忆。

识记、保持和再现是记忆的三个基本过程。

识记是记忆的开初阶段,是获得知识经验的记忆过程。

识记具有选择性。

环境中的各种刺激只有被个体注意才能识记住。

从信息加工的观点来看,识记是信息的输入和编码过程。

在编码时,人试图将当前经验同某一名称相联系。

这一过程通常是自动的迅速的,因而未被意识到。

进一步的编码过程是使新输入的信息同已有的知识经验建立广泛的联系,从而形成知识网络。

保持是识记过的经验在脑中的巩固过程。

从信息加工观点来看,保持就是信息的储存。

储存也是一个积极的过程,储存的信息在内容和数量上都会发生变化。

再现包括回忆和再认。

回忆和再认,是在不同的情况下恢复经验的过程。

经验过的事物不在眼前,能把它重新回想起来的过程,称为回忆。

例如学过的诗歌,我们不看书而把它背出来,就是回忆。

经验过的事物再度出现时,能把它认出来的过程,称为再认。

从信息加工的观点来看,回忆和再认是提取信息的过程。

记忆的三个基本过程是密切联系在一起的。

没有识记,谈不上对经验的保持;没有识记和保持,也就不可能对经验过的事物回忆或再认。