MIDAS例题-节点细部分析

- 格式:pdf

- 大小:6.61 MB

- 文档页数:29

MIDAS分析分析MIDAS/Civil可以对所有的建筑物进⾏线性和⾮线性分析。

特别是装有的多种多样的有限元,可⾮常有效地对建筑物进⾏分析。

在分析功能⽅⾯,由于内存设计所需的多种优秀的运算原理,故可计算出⼗分适⽤且精确的分析结果。

另外不仅对节点数和单元数没有限制,对荷载⼯况和荷载组合数也没有限制。

有限元对于⼀般建筑物所使⽤的梁单元,MIDAS/Civil内存有不仅对于两节点,对于两节点间的变形及任意截⾯的最⼤应⼒分布都可以进⾏分析的功能。

(结果>梁单元细部分析功能).对于板单元,通过适当地使⽤薄板单元(DKT, DKQ)和厚板单元(DKMT, DKM Q),可以对⼀般储存容器等薄板结构以及各种墙体、板桥的上板、基础板等厚板结构获得精确的分析结果。

具备最新运算原理的变截⾯梁单元可以准确地描述纵⽅向截⾯⼤⼩发⽣变化的承托部分(Hunch beam)或桥梁主梁的效应。

另外所内存的索单元可以有效地⽤来对微⼩应变(Small strain)条件的斜张桥或存在下垂效果(Sagging effect)等⼏何⾮线性特性的悬索结构进⾏设计。

MIDAS/Civil的有限元库如下。

桁架传递单元轴向的张拉、压缩荷载只受拉桁架/钩传递单元轴向的张拉荷载,对于钩,考虑钩距索传递单元轴向的张拉荷载,考虑随内部张⼒变化⽽变化的刚度和下垂效果125G ETTING S TARTED126 只受压桁架/隔断传递单元轴向的压缩荷载对于隔断,考虑隔断距离⼀般梁⼀般梁单元,每个节点考虑6个变形⾃由度变截⾯梁变截⾯梁单元,每个节点考虑6个变形⾃由度板板单元,考虑板内效应和板外弯矩效应平⾯应⼒单元考虑⾯内效应平⾯应变单元考虑全局坐标系X-Z平⾯内的⼆维效应轴对称单元考虑全局坐标系X-Z平⾯内的⼆维效应实体单元每个节点考虑3个变形⾃由度粘弹性消能器由线性弹簧和粘性阻尼并联或串联⽽成,⽤户可根据减震装置的特性对其选择来进⾏建模滞后系统由拥有单轴塑性的6个独⽴的弹簧构成,主要⽤于建⽴如塑性阻尼器⼀样可减低建筑物振动的装置的模型铅芯橡胶⽀座隔震系统利⽤橡胶的低刚度和铅易于屈服的特性来隔离振动对建筑物的影响。

例题3 开口部详细分析开口部详细分析3 例题3. 开口部详细分析概要此例题将介绍利用MIDAS/Gen对开口详细部分的建模分析方法。

此例题的步骤如下:1.简要2.设置基本操作环境3.输入构件材料以及截面数据4.建立结构模型5.输入边界条件6.定义及输入荷载7.运行结构分析8.查看分析结果开口部详细分析4例题3. 开口部详细分析概要本例题介绍的是梁的腹部存在圆形开口部时,为对开口部进行补强设计而进行的建模、分析及查看结果的过程,材料采用Q235基本数据如图(1)所示:(a) 模型概要图1. 具有圆形开口部的梁构件和开口部的详细分析模型梁单元区间梁单元区间板单元详细模型区间50kN/m开口部详细分析5 设置基本操作环境1.设置单位体系1.单位体系为(KN,m)2.设置局部坐标系为了容易输入以及查看结果,使梁的单元坐标系与整体坐标系一致来建立模型。

即,利用 X-Z将梁腹部面设置为 UCS x-y 平面后点击 正面 使得操作画面与 UCS x-y 平面一致。

1.在图标菜单点击 X-Z2.在 坐标 输入栏输入 ‘0, 0, 0’3.在 角度输入栏输入 ‘0’4.点击 键5.在图标菜单点击正面在修改视角标记‘9’后点击键,则可以省略第5 阶段。

开口部详细分析6定义材料和截面1:主菜单选择 模型>材料和截面特性>材料: 添加材料号:1 名称:Q235 规范:GB03(S)图2 定义材料2:主菜单选择 模型>材料和截面特性>厚度:添加:定义厚度(0.010,0.015,0.020,0.040)图3 定义厚度开口部详细分析7 建立结构模型1:主菜单选择 模型>节点>建立为了圆形开口部以及垂直 、水平加劲板的输入,在 UCS x-y 平面输入成为指定开口部的大小和补强位置的基准的9个节点。

由于圆形开口部的补强位置以开口部的中心为基准关于横轴和竖轴对称,故只建立开口部右侧上端的1/4部分的模型后利用对称复制功能可完成剩下的部分。

1.>midas civil 当中定义车道时是将动车组加载在车道上,但是实际的车辆在横向上都是有跨度的(车轮横向跨度规范当中有规定值),请问程序内部有没有考虑这种跨度的影响?您好!我想您所说的应该是移动荷载的横向布载功能吧!目前程序对移动荷载效应都是考虑沿构件长度方向的纵向布载,横向布载(考虑车辆的横向跨度问题)需要单独建立横向分析模型来进行分析。

规范中对移动荷载的分析用荷载在做整体分析时也是按纵向加载来考虑的,只在局部分析时要考虑横向布载。

在MIDAS/Civil2006中将增加自动横向布载功能。

谢谢!2.计算桥梁温度梯度引起的效应时,在温度荷载中中有温度梯度荷载和梁截面温度荷载两个选项,从现桥规来看,似乎梁截面温度荷载才是,应该选哪一个?那么另一个的意义是什么?您好!梁截面温度荷载是针对JTG04中增加的非线性温度荷载新增加的一项温度荷载的定义方法,对于可以定义线性温度也可以定义非线性温度,如果您的模型采用的是梁单元,那么建议您采用梁截面温度荷载来定义,因为这种定义方法简单明了,对于温度梯度也可以考虑温度梯度效应,但只能定义线性温度荷载,因此对于桥规中规定的非线性温度荷载采用温度梯度有点困难。

如果您的模型是板单元那么定义温度梯度建议您用温度梯度和单元温度组合作用。

谢谢!3. >您好:> 因细部分析需要,在MIDAS中我将预应力钢筋建立成实体单元,欲用降温法模拟预应力荷载。

请问这样建单元的话,在MIDAS中怎样实现这样的模拟?是“荷载--温度荷载--单元温度”吗?企盼您的回复,我急需。

十分感谢!您好!对于细部分析建立实体模型时预应力可以使用桁架单元来进行模拟,预拉力按预应力荷载〉初拉力来定义就可以了。

或者您预拉力荷载转化为等效的温度荷载对钢筋单元施加单元温度也可以。

谢谢!4. >请问,钢筋混凝土梁的配筋设计对所采用的单元截面形式有什么要求吗?为什么我使用设计菜单中的梁的设计会出现不适合的截面类型、形状、不适合的构件类型、单元类型、不适合的钢筋数据、设计截面没有设计轴。

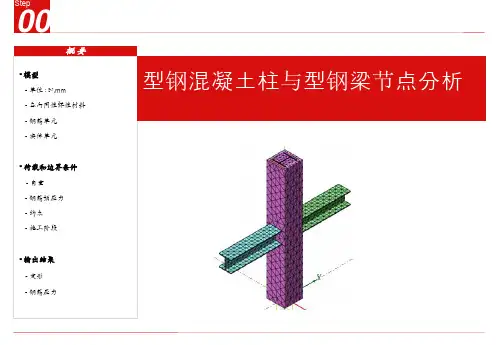

北京迈达斯技术有限公司目录简要 (1)设计操作环境及定义材料/截面/厚度 (2)定义材料 (2)定义截面 (3)定义厚度 (3)用板单元建立细部部分 (5)输入细部模型 (8)输入边界条件 (11)输入刚性连接 (11)输入荷载 (13)设定荷载工况 (13)输入自重 (13)运行分析 (14)查看结果 (14)查看反力 (14)建立模型3 (16)输入刚性连接 (17)输入强制位移 (19)运行分析 (20)查看结果 (20)查看模型3的位移和变形图 (20)查看应力 (21)查看模型1的应力图 (21)查看模型2的应力 (23)查看模型3的应力 (25)简要本例题的主要目的是针对了解MIDAS/Civil 基本操作的技术人员,进一步介绍如何利用MIDAS/Civil 进行细部分析的方法。

通常情况下,细部分析是在对建筑物进行完整体分析之后,针对有可能发生应力集中的部分,根据需要而进行的。

进行细部分析主要包括以下两种方法。

1. 通过将细部模型插入整体模型而进行分析的方法。

2. 将整体分析的变形结果以强制位移输入到细部模型的方法。

为了熟练掌握上述两种方法,在这里用以下三种方法分别建立30米长的简支梁,并通过查看结果进行比较。

模型1:使用梁单元建立整体模型模型2:将简支梁的中间部分(6米)用板单元建模后插入到梁单元的整体模型模型3:用板单元建立细部模型后,在边界输入强制位移首先建立模型1和模型2之后比较其结果。

然后,将模型1中与细部模型的边界位置相对应的变形值以强制位移的形式输入到模型3中,并比较其分析结果。

简支梁的模型如下图所示。

图 1. 分析模型及剖面图Section : B 1040×1040×40×40 B=1040 H=1040 t=40 [单位 : mm]模型 1 模型 2 模型 3 Material : Grade3设定操作环境并定义材料/截面/厚度打开新文件(新项目), 以‘Detail. mcb’为名保存(保存)。

第七章“结果”中的常见问题 (3)7.1 施工阶段分析时,自动生成的“CS:恒荷载”等的含义? (3)7.2 为什么“自动生成荷载组合”时,恒荷载组合了两次? (3)7.3 为什么“用户自定义荷载”不能参与自动生成的荷载组合? (4)7.4 为什么在自动生成的正常使用极限状态荷载组合中,汽车荷载的组合系数不是0.4或0.7? (5)7.5 为什么在没有定义边界条件的节点上出现了反力? (5)7.6 为什么相同的两个模型,在自重作用下的反力不同? (6)7.7 为什么小半径曲线梁自重作用下内侧支反力偏大? (6)7.8 为什么移动荷载分析得到的变形结果与手算结果不符? (7)7.9 为什么考虑收缩徐变后得到的拱顶变形增大数十倍? (8)7.10 为什么混凝土强度变化,对成桥阶段中荷载产生的位移没有影响? (8)7.11 为什么进行钢混叠合梁分析时,桥面板与主梁变形不协调? (9)7.12 为什么悬臂施工时,自重作用下悬臂端发生向上变形? (10)7.13 为什么使用“刚性连接”连接的两点,竖向位移相差很大? (11)7.14 为什么连续梁桥合龙后变形达上百米? (12)7.15 为什么主缆在竖直向下荷载作用下会发生上拱变形? (13)7.16 为什么索单元在自重荷载作用下转角变形不协调? (14)7.17 为什么简支梁在竖向荷载下出现了轴力? (14)7.18 为什么“移动荷载分析”时,车道所在纵梁单元的内力远大于其它纵梁单元的内力?157.19 如何在“移动荷载分析”时,查看结构同时发生的内力? (15)7.20 空心板梁用单梁和梁格分析结果相差15%? (17)7.21 为什么徐变产生的结构内力比经验值大上百倍? (17)7.22 如何查看板单元任意剖断面的内力图? (18)7.23 为什么相同荷载作用下,不同厚度板单元的内力结果不一样? (19)7.24 为什么无法查看“板单元节点平均内力”? (21)7.25 如何一次抓取多个施工阶段的内力图形? (21)7.26 如何调整内力图形中数值的显示精度和角度? (22)7.27 为什么在城-A车道荷载作用下,“梁单元组合应力”与“梁单元应力PSC”不等?257.28 为什么“梁单元组合应力”不等于各分项正应力之和? (25)7.29 为什么连续梁在整体升温作用下,跨中梁顶出现压应力? (25)7.30 为什么PSC截面应力与PSC设计结果的截面应力不一致? (26)7.31 为什么“梁单元应力PSC”结果不为零,而“梁单元应力”结果为零? (26)7.32 如何仅显示超过某个应力水平的杆件的应力图形? (27)7.33 为什么“水化热分析”得到的地基温度小于初始温度? (29)7.34 “梁单元细部分析”能否查看局部应力集中? (30)7.35 为什么修改自重系数对“特征值分析”结果没有影响? (30)7.36 为什么截面偏心会影响特征值计算结果? (31)7.37 为什么“特征值分析”没有扭转模态结果? (32)7.38 “屈曲分析”时,临界荷载系数出现负值的含义? (32)7.39 “移动荷载分析”后自动生成的MVmax、MVmin、MVall工况的含义? (33)7.40 为什么“移动荷载分析”结果没有考虑冲击作用? (33)7.41 如何得到跨中发生最大变形时,移动荷载的布置情况? (34)7.42 为什么选择影响线加载时,影响线的正区和负区还会同时作用有移动荷载?357.43 为什么移动荷载分析得到的结果与等效静力荷载分析得到结果不同? (35)7.44 如何求解斜拉桥的最佳初始索力? (36)7.45 为什么求斜拉桥成桥索力时,“未知荷载系数”会出现负值? (38)7.46 为什么定义“悬臂法预拱度控制”时,提示“主梁结构组出错”? (38)7.47 如何在预拱度计算中考虑活载效应? (38)7.48 桥梁内力图中的应力、“梁单元应力”、“梁单元应力PSC”的含义? (39)7.49 由“桥梁内力图”得到的截面应力的文本结果,各项应力结果的含义? (40)7.50 为什么定义查看“结果>桥梁内力图”时,提示“设置桥梁主梁单元组时发生错误!”? (41)7.51 为什么无法查看“桥梁内力图”? (41)7.52 施工阶段分析完成后,自动生成的“POST:CS”的含义? (42)7.53 为什么没有预应力的分析结果? (42)7.54 如何查看“弹性连接”的内力? (44)7.55 为什么混凝土弹性变形引起的预应力损失为正值? (44)7.56 如何查看预应力损失分项结果? (45)7.57 为什么定义了“施工阶段联合截面”后,无法查看“梁单元应力”图形? . 46 7.58 为什么拱桥计算中出现奇异警告信息? (47)7.59 如何在程序关闭后,查询“分析信息”的内容? (48)第七章“结果”中的常见问题7.1施工阶段分析时,自动生成的“CS:恒荷载”等的含义?具体问题进行施工阶段分析,程序会自动生成CS:恒荷载、CS:施工荷载、CS:收缩一次、CS:收缩二次、CS:徐变一次、CS:徐变二次、CS:钢束一次、CS:钢束二次、CS:合计,这些荷载工况各代表什么含义?在结果查看时有哪些注意事项?相关命令——问题解答MIDAS在进行施工阶段分析时,自动将所有施工阶段作用的荷载组合成一个荷载工况“CS:恒荷载”;如果想查看某个或某几个施工阶段恒荷载的效应,可以将这些荷载工况从“CS:恒荷载”分离出来,生成荷载工况“CS:施工荷载”;钢束预应力、收缩徐变所产生的直接效应程序自动生成荷载工况“CS:钢束一次”、“CS:收缩一次”、“CS:徐变一次”,由于结构超静定引起的钢束预应力二次效应、收缩徐变二次效应,程序自动生成荷载工况“CS:钢束二次”、“CS:收缩二次”、“CS:徐变二次”;“CS:合计”表示所有施工荷载的效应。

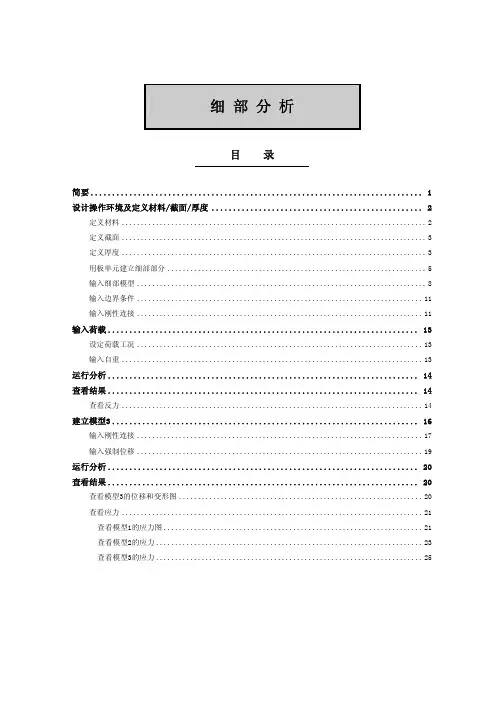

细 部 分 析目 录简要 (1)设计操作环境及定义材料/截面/厚度 (2)定义材料 (2)定义截面 (3)定义厚度 (3)用板单元建立细部部分 (5)输入细部模型 (8)输入边界条件 (11)输入刚性连接 (11)输入荷载 (13)设定荷载工况 (13)输入自重 (13)运行分析 (14)查看结果 (14)查看反力 (14)建立模型3 (16)输入刚性连接 (17)输入强制位移 (19)运行分析 (20)查看结果 (20)查看模型3的位移和变形图 (20)查看应力 (21)查看模型1的应力图 (21)查看模型2的应力 (23)查看模型3的应力 (25)简要本例题的主要目的是针对了解MIDAS/Civil基本操作的技术人员,进一步介绍如何利用MIDAS/Civil进行细部分析的方法。

通常情况下,细部分析是在对建筑物进行完整体分析之后,针对有可能发生应力集中的部分,根据需要而进行的。

进行细部分析主要包括以下两种方法。

1. 通过将细部模型插入整体模型而进行分析的方法。

2. 将整体分析的变形结果以强制位移输入到细部模型的方法。

为了熟练掌握上述两种方法,在这里用以下三种方法分别建立30米长的简支梁,并通过查看结果进行比较。

模型1:使用梁单元建立整体模型模型2:将简支梁的中间部分(6米)用板单元建模后插入到梁单元的整体模型模型3:用板单元建立细部模型后,在边界输入强制位移首先建立模型1和模型2之后比较其结果。

然后,将模型1中与细部模型的边界位置相对应的变形值以强制位移的形式输入到模型3中,并比较其分析结果。

简支梁的模型如下图所示。

图 1. 分析模型及剖面图Section : B 1040×1040×40×40 B=1040H=1040t=40[单位 : mm]模型 1 模型 2模型 3 Material : Grade3设定操作环境并定义材料/截面/厚度打开新文件(新项目), 以‘Detail. mcb’为名保存(保存)。

中南大学2010年1月1。

概要 (1)2. 设置操作环境 (2)3. 定义材料和截面 (3)4. 建立结构模型 (7)5。

非预应力钢筋输入 (10)6。

输入荷载 (30)7. 定义施工阶段 (42)8。

输入移动荷载数据 (48)9. 运行结构分析 (52)10. 查看分析结果 (52)1. 概要本桥为80+2*112+2*81+41六跨混凝土预应力连续梁桥。

图1。

分析模型桥梁概况及一般截面桥梁形式:六跨混凝土悬臂梁桥梁长度:L = 80+112+112+80+80+41m施工方法:悬臂施工T构部分,满堂支架施工边跨现浇段,边跨合龙时,中跨体系转换为简支单悬臂结构,拆除施工支架,然后施工中跨挂梁,挂梁与中跨主梁铰接,施工桥面铺装,并考虑1000天收缩徐变.预应力布置形式:T构部分配置顶板预应力,边跨配置底板预应力梁桥分析与设计的一般步骤1. 定义材料和截面2. 建立结构模型3. 输入非预应力钢筋4. 输入荷载①.恒荷载②.钢束特性和形状③.钢束预应力荷载5. 定义施工阶段6. 输入移动荷载数据①.选择移动荷载规范②.定义车道③.定义车辆④.移动荷载工况7. 运行结构分析8. 查看分析结果使用的材料❑混凝土主梁采用JTG04(RC)规范的C50混凝土,桥墩采用JTG04(RC)规范的C40混凝土❑钢材采用JTG04(S)规范,在数据库中选Strand1860荷载❑恒荷载自重,在程序中按自重输入,由程序自动计算❑预应力钢束(φ15.2 mm×31)截面面积: Au = 4340 mm2孔道直径: 130 mm钢筋松弛系数(开),选择JTG04和0.3(低松弛)超张拉(开)预应力钢筋抗拉强度标准值(fpk):1860N/mm^2预应力钢筋与管道壁的摩擦系数:0.25管道每米局部偏差对摩擦的影响系数:1。

5e—006(1/mm)锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩值:开始点:6mm结束点:6mm张拉力:抗拉强度标准值的75%,张拉控制应力1395MPa❑徐变和收缩条件水泥种类系数(Bsc): 5 (5代表普通硅酸盐水泥)28天龄期混凝土立方体抗压强度标准值,即标号强度(fcu,f):50N/mm^2t5天长期荷载作用时混凝土的材龄:=ot3天混凝土与大气接触时的材龄:=s相对湿度: %RH=70构件理论厚度:程序计算适用规范:中国规范(JTG D62-2004)徐变系数:程序计算混凝土收缩变形率: 程序计算2。

钢桥、组合梁桥-midas操作例题资料-钢混组合梁Civil&Civil Designer⼆、钢混组合梁操作例题资料1⼯程概况本桥为某⾼速路联络线匝道桥中的⼀联,桥宽6m。

上部结构采⽤38+33.5+37.5m钢混组合连续梁,下部结构桥墩为柱式。

主梁为单箱单室,梁⾼3.5m,预制⾼3.1m,钢箱底板厚50mm,上翼缘板厚50mm,腹板厚20mm,布置加劲肋。

钢材均采⽤Q345,分4段预制后现场采⽤⾼强螺栓拼接。

钢箱顶部混凝⼟桥⾯板厚0.2m,承托⾼0.2m,抗剪界⾯为c-c,采⽤C50混凝⼟现浇;横隔板等设置距离详见图2所⽰。

图1.1-1 钢箱梁构造图(⼀)钢混组合梁操作例题资料图1.1-2 钢箱梁构造图(⼆)2 建模步骤2.1定义材料特性>材料特性值>材料图2.1-1 材料定义图2.1-2 材料数据《公路钢混组合桥梁设计与施⼯规范》(JTG/T D64-01-2015)桥梁设计,需要定义组合材料,选择规范“JTG D64-2015(S)”。

2.2定义截⾯特性>截⾯特性值>组合梁截⾯组合梁截⾯⽀持“钢-箱型(Type1)”、“钢-I 型(Type1)、“钢-槽型(Type1)” 、“钢-箱型(Type2)、“钢-I 型(Type2)、“钢-槽型(Type2),共六种。

截⾯中可任意设置纵向加劲肋,⽀持“平板”、“T 形”、“U 肋”三种类型,截⾯特性值考虑了纵向加劲肋的影响。

图2.2-1 截⾯数据按照界⾯内辅助⽰意图,输⼊混凝⼟板和钢箱梁各段距离,顶底板、腹板厚度等。

输⼊Es/Ec(钢与混凝⼟弹性模量之⽐)、Ds/Dc(钢与混凝⼟容重之⽐)、Ps(钢梁泊松⽐)、Pc(混凝⼟板泊松⽐)、Ts/Tc(钢与混凝⼟线膨胀系数之⽐)。

点击“截⾯加劲肋”,进⾏加劲肋设置。

点击“定义加劲肋”,定义加劲肋尺⼨,设置加劲肋布置位置及间距。

图2.2-2 加劲肋布置数据图2.2-3加劲肋截⾯数据2.3 建⽴结构模型导⼊DXF⽂件:Civil图标>导⼊>AutoCAD DXF⽂件曲线桥梁可以通过导⼊CAD线形的⽅法建⽴单元节点。

目录概要1桥梁基本数据 / 2荷载 / 2设定建模环境 / 3定义材料和截面的特性值 / 4成桥阶段分析5结构建模 / 7生成二维模型 / 8建立索塔模型 / 10建立三维模型 / 13建立主梁横向系梁 / 15建立索塔横梁 / 17生成索塔上的主梁支座 / 19生成桥墩上的主梁支座 / 23输入边界条件 / 25计算拉索初拉力 / 28输入荷载条件 / 29输入荷载 / 30运行结构分析 / 33建立荷载组合 / 34计算未知荷载系数 / 35查看成桥阶段分析结果39查看变形形状 / 39施工阶段分析40施工阶段分类 / 41逆施工阶段分类 / 42逆施工阶段分析 / 42输入拉索初拉力 / 45定义施工阶段 / 49定义结构群 / 50指定边界群 / 53指定荷载群 / 56建立施工阶段 / 59输入施工阶段分析数据 / 61运行结构分析 / 61查看施工阶段分析结果62查看变形形状 / 62查看弯矩 / 63查看轴力 / 64施工阶段分析变化图形 / 65概要斜拉桥将拉索和主梁有机地结合在一起,不仅桥型美观,而且根据所选的索塔型式以及拉索的布置能形成多种多样的结构形态,易与周边环境融合,是符合环境设计理念的桥梁形式之一。

斜拉桥对设计和施工技术的要求非常严格,斜拉桥的结构分析与设计与其它桥梁形式有很大不同,设计人员需具有较深厚的理论基础和较丰富的设计经验。

在斜拉桥设计中,不仅要对恒荷载和活荷载做静力分析,而且必须做特征值分析、移动荷载分析、地震分析和风荷载分析。

为了决定各施工阶段中设置拉索时的张力,首先要决定在成桥阶段自重作用下的初始平衡状态,然后按顺序做施工阶段分析。

在本例题中将介绍建立斜拉桥分析模型的方法、计算拉索初拉力的方法、施工阶段分析的步骤以及查看分析结果的方法。

本例题中的桥梁模型如图1所示为三跨连续斜拉桥,中间跨径为220m、边跨跨径为100m。

图1 斜拉桥分析模型桥梁基本数据为了说明斜拉桥分析的步骤,本例题桥梁采用了比较简单的分析模型,可能与实际桥梁设计内容有所不同。

midas FEA 空间结构节点分析案例——弹性计算1.提取计算软件杆件信息,例如下图的带局部坐标系的杆件模型

2.在CAD中生成杆件截面,节点中心移动至原点,并输出为IGES格式

3.导入FEA,选择高级几何,IGES格式

4.生成实体——几何-——生成几何体——扩展

5.布尔运算——差集和并集

6.分析——材料定义,创建材料,一般情况选用数据库

7.网格划分——自动网格划分——自动实体网格(可选择六面体主导)

8.划分过程需选择材料特性

9.定义截面约束——分析-——边界条件

10.定义截面加载点——网格——节点——创建新节点

在CAD文件量取节点坐标值,输入FEA中

11.面节点(node)耦合至加载点——网格——单元——创建刚性连接单元

12.建立杆端局部坐标系——分析——内力——坐标系——三点坐标,在CAD文件量取局部坐标系对应的坐标值,注意:a.CAD文件量取时,应以杆件局部坐标系;b.定义杆件对应坐标名称,方便多种组合重复加载

13.输入荷载值——分析——内力或力矩——选择局部坐标系输入

注意:a.输入一项后,可在表格中输;b.并注意输入单位;c.表格输入时注意节点号和局部坐标系对应。

14.加载点节点编号显示方法——树形菜单——连接单元——显示节点号

15.计算——分析——分析工况——添加——输入荷载组名称——左侧相应荷载拖入右侧荷载列表。

注意:a.同一组合的荷载放入一个荷载组

16.计算——分析——求解

17.验算结果查看——树形菜单。

例题3 开口部详细分析开口部详细分析3 例题3. 开口部详细分析概要此例题将介绍利用MIDAS/Gen对开口详细部分的建模分析方法。

此例题的步骤如下:1.简要2.设置基本操作环境3.输入构件材料以及截面数据4.建立结构模型5.输入边界条件6.定义及输入荷载7.运行结构分析8.查看分析结果开口部详细分析4例题3. 开口部详细分析概要本例题介绍的是梁的腹部存在圆形开口部时,为对开口部进行补强设计而进行的建模、分析及查看结果的过程,材料采用Q235基本数据如图(1)所示:(a) 模型概要图1. 具有圆形开口部的梁构件和开口部的详细分析模型梁单元区间梁单元区间板单元详细模型区间50kN/m开口部详细分析5 设置基本操作环境1.设置单位体系1.单位体系为(KN,m)2.设置局部坐标系为了容易输入以及查看结果,使梁的单元坐标系与整体坐标系一致来建立模型。

即,利用 X-Z将梁腹部面设置为 UCS x-y 平面后点击 正面 使得操作画面与 UCS x-y 平面一致。

1.在图标菜单点击 X-Z2.在 坐标 输入栏输入 ‘0, 0, 0’3.在 角度输入栏输入 ‘0’4.点击 键5.在图标菜单点击正面在修改视角标记‘9’后点击键,则可以省略第5 阶段。

开口部详细分析6定义材料和截面1:主菜单选择 模型>材料和截面特性>材料: 添加材料号:1 名称:Q235 规范:GB03(S)图2 定义材料2:主菜单选择 模型>材料和截面特性>厚度:添加:定义厚度(0.010,0.015,0.020,0.040)图3 定义厚度开口部详细分析7 建立结构模型1:主菜单选择 模型>节点>建立为了圆形开口部以及垂直 、水平加劲板的输入,在 UCS x-y 平面输入成为指定开口部的大小和补强位置的基准的9个节点。

由于圆形开口部的补强位置以开口部的中心为基准关于横轴和竖轴对称,故只建立开口部右侧上端的1/4部分的模型后利用对称复制功能可完成剩下的部分。