古代汉语名词作状语动词作状语

- 格式:ppt

- 大小:160.00 KB

- 文档页数:8

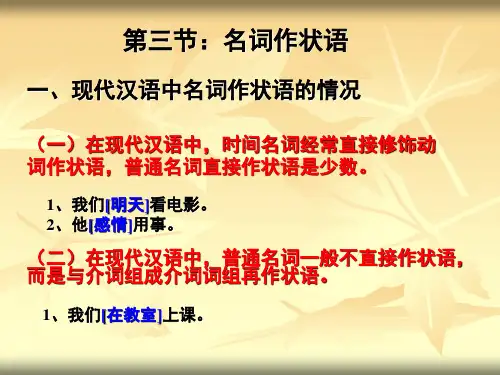

文言文——古汉语名词做状语详解2009-10-23 10:44:44来源: 作者: 【大中小】浏览:5294次评论:0条在现代汉语里,名词作状语只限于时间名词和方位名词,普通名词作状语则比较少。

而在古代汉语里,名词(包括普通名词、时间名词和方位名词)作状语却是常见的现象。

名词作状语有的很富有修辞色彩,了解这种语法现象有助于更好地理解古文的句意。

(1)普通名词作状语①表示比喻。

例如:A.嫂蛇行匍伏。

B.子产治郑二十六年而死,丁壮号哭,老人儿啼。

C.少时,一狼迳去,其一犬坐于前。

[简析]A句中“蛇行”的意思是“像蛇一样地爬行”,“蛇”是名词作状语,是用普通名词所代表事物的某些特征作比喻修饰动词。

B句中“儿啼”是“像小孩一样地啼哭”。

C句中“犬坐”是狼“像犬一样坐着”。

②表示对人的态度。

例如:A.君为我呼入,吾得兄事之。

B.田单乃起,引还,东乡坐,师事之。

C.齐将田忌善而客待之。

[简析]A句的“兄”,名词,在这里作“事”的状语,表示对人的态度,可译为我要用招待兄长的方式招待他。

B句的“师”与C句的“客”都与此同。

③表示动作行为的工具、凭借和方式。

例如:A.叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

B.黔无驴,有好事者船载以入。

C.事不目见耳闻而臆断其有无,可乎?D.群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏。

[简析]AB句的“箕畚”和“船”分别修饰动词“运”和“载”,表示动作行为的工具。

“箕畚运用渤海之尾”,意思是用箕畚运到渤海边上;“船载以入”,意思是用船载运进来。

C句的“目”和“耳”分别修饰动词“见”和“闻”,表示凭借。

“目见耳闻”可译为亲眼看到亲耳听到。

D句的“面”修饰动词“刺”,表示用面对面、直言不讳的方式进谏。

“面刺”可译为当面指责。

④表示动作行为的处所。

例如:A.夫以秦王之威,而相如廷叱之,辱其群臣。

B.刘备、周瑜水陆并进。

C.赵襄王郊迎甘罗。

[简析]A句的“廷叱”,意思是在朝廷上呵叱。

B句的“水陆并进”,意思是从水路和陆路一齐进军。

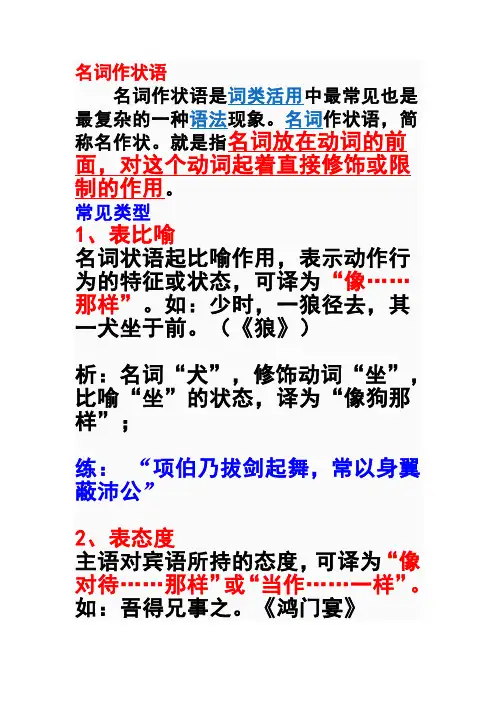

名词作状语名词作状语是词类活用中最常见也是最复杂的一种语法现象。

名词作状语,简称名作状。

就是指名词放在动词的前面,对这个动词起着直接修饰或限制的作用。

常见类型1、表比喻名词状语起比喻作用,表示动作行为的特征或状态,可译为“像……那样”。

如:少时,一狼径去,其一犬坐于前。

(《狼》)析:名词“犬”,修饰动词“坐”,比喻“坐”的状态,译为“像狗那样”;练:“项伯乃拔剑起舞,常以身翼蔽沛公”2、表态度主语对宾语所持的态度,可译为“像对待……那样”或“当作……一样”。

如:吾得兄事之。

《鸿门宴》析:我得像对待兄长一样对待他。

练:“齐将田忌善而客待之”3、表工具、方式(依据)。

这类名词状语的译法,只要在名词前加上介词“用”或“按”等即可如:1、“叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾”。

析:名词“箕畚”修饰动词“运”,作状语,表示“运”所凭借的工具,译为“用箕畚……”2、“失期,法当斩”,其中的“法当斩”可译为“按照法律判斩首之罪”。

4、表动作处所这类名词状语由方位名词充当,表示动作行为发生的处所,可译为“在(从)……”。

如:“夫以秦王之威,而相如廷叱之”,其中的“廷叱之”可译为“在朝堂上呵斥他”。

5、表动作趋向可译为“向(往)……”。

例如:如:“南取汉中,西举巴蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡”中的方位名词前也可加介词“于”,如“南取”可理解为“向南取”。

一.要看谓词与其前面的名词的意义关系。

名词和谓词如果是陈述和被陈述的关系,就是主谓结构;若是修饰、限制与被修饰、限制的关系,就是名词作状语。

如:“吾之后,汝兄弟父事丞相”中的“父事丞相”,如果是陈述和被陈述的关系,意思就是“父亲侍奉丞相”,这显然与原来的句意不同。

应该理解为修饰与被修饰的关系——“像对待父亲一样地侍奉丞相”。

所以,这里的“父”就是名词作状语,而不是主谓结构中的主语。

二.要看能否在名词前加介词或“像......一样”组成介词结构或比况结构。

因为,无论是在现代汉语还是在古代汉语中,介词结构都不能作主语,这是无可置疑的。

古代汉语中的词类活用现象五种类型:名词用作动词动词、形容词、名词的使动用法形容词、名词的意动用法名词用作状语动词用作状语(一)名词用如动词古代汉语名词可以用如动词的现象相当普遍。

如:从左右,皆肘.之。

(左传成公二年)晋灵公不君.。

(左传宣公二年)孟尝君怪其疾也,衣冠..而见之。

(战国策·齐策四)马童面.值,指王翳曰:“此项王也。

”(史记·项羽本纪)夫子式.而听之。

(礼记·檀弓下)曹子手.剑而从之。

(公羊传庄公十三年)假舟楫者,非能水.也,而绝江河。

(荀子·劝学)左右欲刃.相如。

(史记·廉颇蔺相如列传)秦师遂东.。

(左传僖公三十二年)汉败楚,楚以故不能过荥阳而西.。

(史记·项羽本纪)以上所举的例子可以分为两类:前八个例子是普通名词用如动词,后两个例子是方位名词用如动词。

名词用作动词是由上下文决定的。

我们鉴别某一个名词是不是用如动词,须要从整个意思来考虑,同时还要注意它在句中的地位,以及它前后有哪些词类的词和它相结合,跟他构成什么样的句法关系。

一般情况有如下四种:①代词前面的名词用如动词(肘之、面之),因为代词不受名词修饰;②副词尤其是否定副词后面的名词用如动词(“遂东”、“不君”);③能愿动词后面的名词也用如动词(“能水”、“欲刃”);④句中所确定的宾语前面的名词用如动词(“脯鄂侯”“手剑”)(二)动词、形容词、名词的使动用法一、动词的使动用法。

定义:主语所代表的人物并不施行这个动词所表示的动作,而是使宾语所代表的人或事物施行这个动作。

例如:《左传隐公元年》:“庄公寤生,惊姜氏。

”这不是说庄公本人吃惊,而是说庄公使姜氏吃惊。

在古代汉语里,不及物动词常常有使动用法。

不及物动词本来不带宾语,当它带有宾语时,则一定作为使动用法在使用。

如:焉用亡.郑以陪邻?《左传僖公三十年》晋人归.楚公子榖臣与连尹襄老之尸于楚,以求知罃。

(左传成公三年)大车无輗,小车无杌,其何以行.之哉?《论语·为政》小子鸣.鼓而攻之可也。

词类的活用在古代汉语里,一般说来,名词、动词、形容词等词类各有其分工。

名词一般作主语、宾语、定语;动词一般作谓语;形容词一般作定语、谓语、状语(如“赵太后新.用事”,“老臣病足,曾不能疾.走。

”)这种情况,在古今一般是相同的。

但是,在上古汉语(先秦散文)里,词类活用的现象很多,比如:名词可以用作动词,形容词用作动词,名词作状语。

今天,我们就来讨论一下词类活用的主要几种情况:(一)、名词作动词古汉语中,名词用作动词的现象相当普遍。

例如:(举例不限于先秦散文)从左右,皆肘.之。

《左传成公二年》(肘,本义为“胳膊肘”,此处指“用肘推”)沛公欲王.关中。

《史记•项羽本纪》(王,本义是“大王”,此处指“称王”。

)晋军.函陵,秦军.氾南。

《左传僖公三十年》(军,本义是“军队”,这里指“进军”)孟尝君怪其疾也,衣冠..而见之。

《战国策•齐策四》(衣冠,本义是“衣、帽”,这里指“穿衣戴帽”)左右欲刃.相如。

《史记•廉颇蔺相如列传》(刃,原义是“锋利的刀口”,这里指“用刀杀”)秦师遂东.。

《左传僖公三十二年》(东,本义为“东方”,这里指“向东进军”)一般说来,代词前面的名词多用作动词(“肘之”),因为代词不受名词修饰;还有一种辨认方法,比如说,肯定了宾语以后,就会知道宾语前面的名词用作动词(“军氾南”,“王关中”)。

作业:找出下列句子中名词用作动词的词,并解释。

1、徐庶见先主,先主器之。

2、驴不胜怒,蹄之。

3、遂许斋五日,舍相如广成传舍。

4、马童面之,指王翳曰:“此项王也。

”5、曹子手剑而从之。

6、假舟楫者,非能水也,而绝江河。

7、五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。

8、妪,先大母婢也,乳二世。

9、方其系燕父子以组,函梁君臣之首,意气之盛,可谓壮哉!(二)、动词、形容词、名词的使动用法1、动词的使动用法:顾名思义,就是主语所代表的人物并不施行这个动词所表示.....................的.动作...................。

古文词类活用词类活用:在古代汉语尤其是上古汉语里,有些词可以按照一定的语言习惯灵活运用,在句中临时改变它的词性和基本语法功能。

这种语法现象就叫做词类活用。

常见的词类活用类型有:1、名词作动词。

现代汉语中,名词是不会直接带宾语的,但文言文中却经常出现名词直接带宾语的现象,这就是名词用作动词。

活用以后,名词变成相关的动词的意思。

如:“始见中原气象,泰然不肉而肥矣”中的“肉”,就是吃肉的意思。

(1)籍吏民,封府库籍:登记(2)假舟楫者,非能水也,而绝江河水:游泳(3)一狼洞其中。

(《狼》)洞:原为名词,现做动词,可译为“打洞”。

2、名词作状语。

名词作状语是指名词用在动词或形容词的谓语前,起一种修饰或限制作用时的用法。

这种用法与现代汉语不同,不需要依靠介词的介引,它省略了介词,但不是省略句。

(1)表示比喻、比拟,可用名词前加介词去理解,翻译成“像……一样”。

例1:其一犬坐于前。

(《狼》)犬:原为名词,在这里用作状语,修饰谓语,可译为“像狗一样”。

例2:潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

(《小石潭记》)斗、蛇:原为名词,在这里做状语,修饰谓语,可译为“像北斗七星那样、像蛇爬行那样弯曲”。

(2)表示方位、处所,可译成“到……”“在……”。

例1:孔子东游,见两小儿辩斗。

(《两小儿辩日》)东:原为方位名词,在这里用作状语,修饰谓语,可译为:“到东方”。

例2:山行六七里,渐闻水声潺潺而泄出于两峰之间者,酿泉也。

(《醉翁亭记》)山:原为名词,在这里做状语,修饰谓语,可译为“在山上”。

(3)表示工具、方法、依据,可译为“用……”。

例1:乃丹书帛曰“陈涉王”。

(《陈涉世家》丹:原为名词,朱砂。

在这里用作状语,可译为“用朱砂”。

例2:箕畚运于渤海之尾。

(《愚公移山》)箕畚:原为名词,在这里用作状语,修饰谓语,可译为“用箕畚”。

(4)表方向,可译为“向……”,多为方位名词左状语。

例1:复前行,欲穷其林。

(《桃花源记》)前:原为方位名词,在这里作状语,修饰谓语,可译为“向前”。