文言文名词作状语详细分析.doc

- 格式:doc

- 大小:16.01 KB

- 文档页数:4

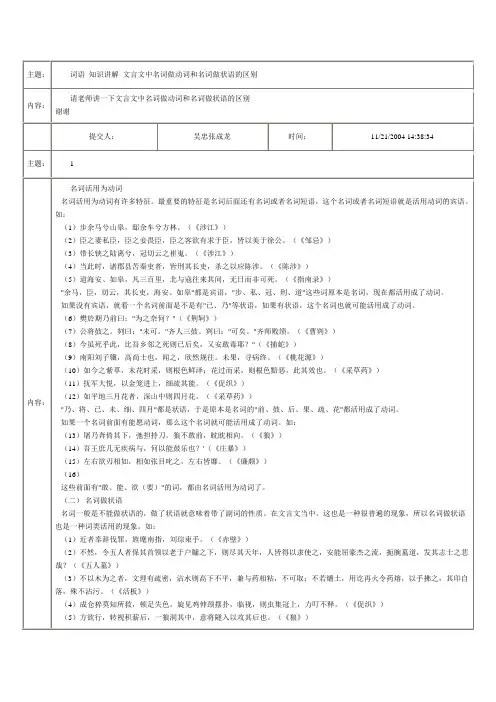

文言文——古汉语名词做状语详解2009-10-23 10:44:44来源: 作者: 【大中小】浏览:5294次评论:0条在现代汉语里,名词作状语只限于时间名词和方位名词,普通名词作状语则比较少。

而在古代汉语里,名词(包括普通名词、时间名词和方位名词)作状语却是常见的现象。

名词作状语有的很富有修辞色彩,了解这种语法现象有助于更好地理解古文的句意。

(1)普通名词作状语①表示比喻。

例如:A.嫂蛇行匍伏。

B.子产治郑二十六年而死,丁壮号哭,老人儿啼。

C.少时,一狼迳去,其一犬坐于前。

[简析]A句中“蛇行”的意思是“像蛇一样地爬行”,“蛇”是名词作状语,是用普通名词所代表事物的某些特征作比喻修饰动词。

B句中“儿啼”是“像小孩一样地啼哭”。

C句中“犬坐”是狼“像犬一样坐着”。

②表示对人的态度。

例如:A.君为我呼入,吾得兄事之。

B.田单乃起,引还,东乡坐,师事之。

C.齐将田忌善而客待之。

[简析]A句的“兄”,名词,在这里作“事”的状语,表示对人的态度,可译为我要用招待兄长的方式招待他。

B句的“师”与C句的“客”都与此同。

③表示动作行为的工具、凭借和方式。

例如:A.叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

B.黔无驴,有好事者船载以入。

C.事不目见耳闻而臆断其有无,可乎?D.群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏。

[简析]AB句的“箕畚”和“船”分别修饰动词“运”和“载”,表示动作行为的工具。

“箕畚运用渤海之尾”,意思是用箕畚运到渤海边上;“船载以入”,意思是用船载运进来。

C句的“目”和“耳”分别修饰动词“见”和“闻”,表示凭借。

“目见耳闻”可译为亲眼看到亲耳听到。

D句的“面”修饰动词“刺”,表示用面对面、直言不讳的方式进谏。

“面刺”可译为当面指责。

④表示动作行为的处所。

例如:A.夫以秦王之威,而相如廷叱之,辱其群臣。

B.刘备、周瑜水陆并进。

C.赵襄王郊迎甘罗。

[简析]A句的“廷叱”,意思是在朝廷上呵叱。

B句的“水陆并进”,意思是从水路和陆路一齐进军。

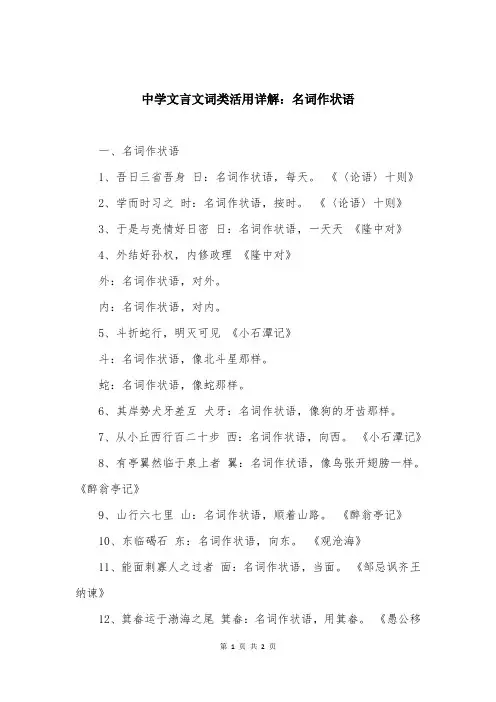

中学文言文词类活用详解:名词作状语

一、名词作状语

1、吾日三省吾身日:名词作状语,每天。

《〈论语〉十则》

2、学而时习之时:名词作状语,按时。

《〈论语〉十则》

3、于是与亮情好日密日:名词作状语,一天天《隆中对》

4、外结好孙权,内修政理《隆中对》

外:名词作状语,对外。

内:名词作状语,对内。

5、斗折蛇行,明灭可见《小石潭记》

斗:名词作状语,像北斗星那样。

蛇:名词作状语,像蛇那样。

6、其岸势犬牙差互犬牙:名词作状语,像狗的牙齿那样。

7、从小丘西行百二十步西:名词作状语,向西。

《小石潭记》

8、有亭翼然临于泉上者翼:名词作状语,像鸟张开翅膀一样。

《醉翁亭记》

9、山行六七里山:名词作状语,顺着山路。

《醉翁亭记》

10、东临碣石东:名词作状语,向东。

《观沧海》

11、能面刺寡人之过者面:名词作状语,当面。

《邹忌讽齐王纳谏》

12、箕畚运于渤海之尾箕畚:名词作状语,用箕畚。

《愚公移

山》

13、有好事者船载以入船:名词作状语,用船。

《黔之驴》

14、北饮大泽北:名词作状语,到北方去。

《夸父逐日》

15、道渴而死道:名词作状语,在路上。

《夸父逐日》

16、孔子东游东:名词作状语,往东方。

《两小儿辩日》

17、其一犬坐于前犬:名词作状语,像狗一样。

《狼》

18、复前行前:名词作状语,向前。

《桃花源记》。

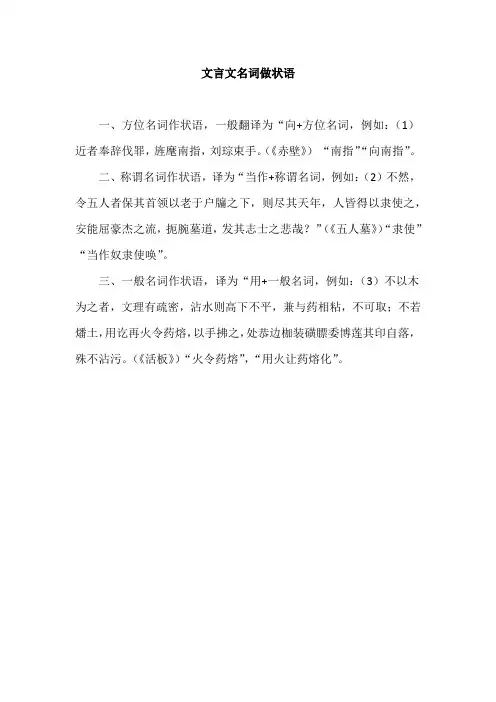

文言文名词做状语

一、方位名词作状语,一般翻译为“向+方位名词,例如:(1)近者奉辞伐罪,旌麾南指,刘琮束手。

(《赤壁》)“南指”“向南指”。

二、称谓名词作状语,译为“当作+称谓名词,例如:(2)不然,令五人者保其首领以老于户牖之下,则尽其天年,人皆得以隶使之,安能屈豪杰之流,扼腕墓道,发其志士之悲哉?”(《五人墓》)“隶使”“当作奴隶使唤”。

三、一般名词作状语,译为“用+一般名词,例如:(3)不以木为之者,文理有疏密,沾水则高下不平,兼与药相粘,不可取;不若燔土,用讫再火令药熔,以手拂之,处恭边枷装磺膘委博莲其印自落,殊不沾污。

(《活板》)“火令药熔”,“用火让药熔化”。

2020汉语常识文言文名词作状语详细分析_023文档EDUCATION WORD汉语常识文言文名词作状语详细分析_023文档前言语料:温馨提醒,教育,就是实现上述社会功能的最重要的一个独立出来的过程。

其目的,就是把之前无数个人有价值的观察、体验、思考中的精华,以浓缩、系统化、易于理解记忆掌握的方式,传递给当下的无数个人,让个人从中获益,丰富自己的人生体验,也支撑整个社会的运作和发展。

本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】名词作状语详细举例分析在现代汉语里,名词作状语只限于时间名词和方位名词,普通名词作状语则比较少。

而在古代汉语里,名词(包括普通名词、时间名词和方位名词)作状语却是常见的现象。

名词作状语有的很富有修辞色彩,了解这种语法现象有助于更好地理解古文的句意。

(1)普通名词作状语①表示比喻。

例如:A.嫂蛇行匍伏。

B.子产治郑二十六年而死,丁壮号哭,老人儿啼。

C.少时,一狼迳去,其一犬坐于前。

[简析]A句中“蛇行”的意思是“像蛇一样地爬行”,“蛇”是名词作状语,是用普通名词所代表事物的某些特征作比喻修饰动词。

B句中“儿啼”是“像小孩一样地啼哭”。

C句中“犬坐”是狼“像犬一样坐着”。

②表示对人的态度。

例如:A.君为我呼入,吾得兄事之。

B.田单乃起,引还,东乡坐,师事之。

C.齐将田忌善而客待之。

[简析]A句的“兄”,名词,在这里作“事”的状语,表示对人的态度,可译为我要用招待兄长的方式招待他。

B句的“师”与C句的“客”都与此同。

③表示动作行为的工具、凭借和方式。

例如:A.叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

B.黔无驴,有好事者船载以入。

C.事不目见耳闻而臆断其有无,可乎?D.群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏。

[简析]AB句的“箕畚”和“船”分别修饰动词“运”和“载”,表示动作行为的工具。

“箕畚运用渤海之尾”,意思是用箕畚运到渤海边上;“船载以入”,意思是用船载运进来。

C句的“目”和“耳”分别修饰动词“见”和“闻”,表示凭借。

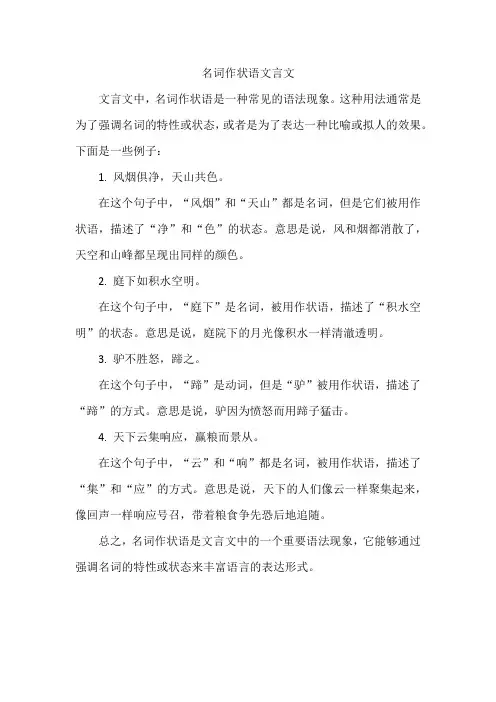

名词作状语文言文

文言文中,名词作状语是一种常见的语法现象。

这种用法通常是为了强调名词的特性或状态,或者是为了表达一种比喻或拟人的效果。

下面是一些例子:

1. 风烟俱净,天山共色。

在这个句子中,“风烟”和“天山”都是名词,但是它们被用作状语,描述了“净”和“色”的状态。

意思是说,风和烟都消散了,天空和山峰都呈现出同样的颜色。

2. 庭下如积水空明。

在这个句子中,“庭下”是名词,被用作状语,描述了“积水空明”的状态。

意思是说,庭院下的月光像积水一样清澈透明。

3. 驴不胜怒,蹄之。

在这个句子中,“蹄”是动词,但是“驴”被用作状语,描述了“蹄”的方式。

意思是说,驴因为愤怒而用蹄子猛击。

4. 天下云集响应,赢粮而景从。

在这个句子中,“云”和“响”都是名词,被用作状语,描述了“集”和“应”的方式。

意思是说,天下的人们像云一样聚集起来,像回声一样响应号召,带着粮食争先恐后地追随。

总之,名词作状语是文言文中的一个重要语法现象,它能够通过强调名词的特性或状态来丰富语言的表达形式。

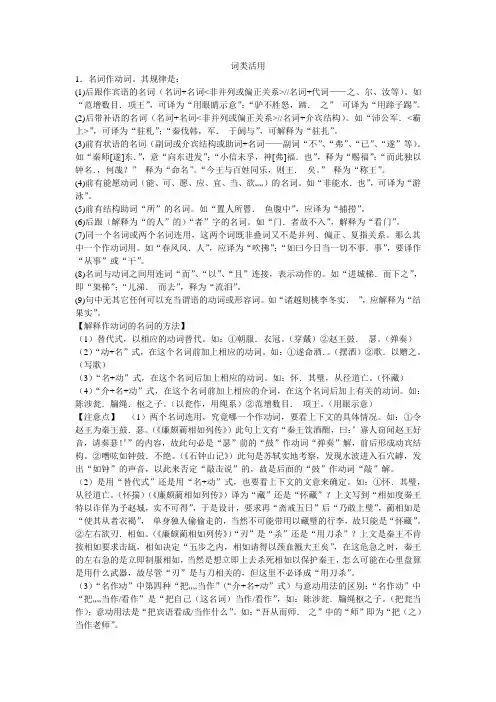

词类活用1.名词作动词。

其规律是:(1)后跟作宾语的名词(名词+名词<非并列或偏正关系>//名词+代词——之、尔、汝等)。

如“范增数目.项王”,可译为“用眼睛示意”;“驴不胜怒,蹄.之”可译为“用蹄子踢”。

(2)后带补语的名词(名词+名词<非并列或偏正关系>//名词+介宾结构)。

如“沛公军.<霸上>”,可译为“驻札”;“秦伐韩,军.于阏与”,可解释为“驻扎”。

(3)前有状语的名词(副词或介宾结构或助词+名词——副词“不”、“弗”、“已”、“遂”等)。

如“秦师[遂]东.”,意“向东进发”;“小信未孚,神[弗]福.也”,释为“赐福”;“而此独以钟名.,何哉?”释为“命名”。

“今王与百姓同乐,则王.矣。

”释为“称王”。

(4)前有能愿动词(能、可、愿、应、宜、当、欲……)的名词。

如“非能水.也”,可译为“游泳”。

(5)前有结构助词“所”的名词。

如“置人所罾.鱼腹中”,应译为“捕捞”。

(6)后跟(解释为“的人”的)“者”字的名词。

如“门.者故不入”,解释为“看门”。

(7)同一个名词或两个名词连用,这两个词既非叠词又不是并列、偏正、复指关系。

那么其中一个作动词用。

如“春风风.人”,应译为“吹拂”;“如曰今日当一切不事.事”,要译作“从事”或“干”。

(8)名词与动词之间用连词“而”、“以”、“且”连接,表示动作的。

如“进城梯.而下之”,即“架梯”;“儿涕.而去”,释为“流泪”。

(9)句中无其它任何可以充当谓语的动词或形容词。

如“诸越则桃李冬实.”,应解释为“结果实”。

【解释作动词的名词的方法】(1)替代式,以相应的动词替代。

如:①朝服.衣冠。

(穿戴)②赵王鼓.瑟。

(弹奏)(2)“动+名”式,在这个名词前加上相应的动词。

如:①遂命酒.。

(摆酒)②歌.以赠之。

(写歌)(3)“名+动”式,在这个名词后加上相应的动词。

如:怀.其璧,从径道亡。

(怀藏)(4)“介+名+动”式,在这个名词前加上相应的介词,在这个名词后加上有关的动词。

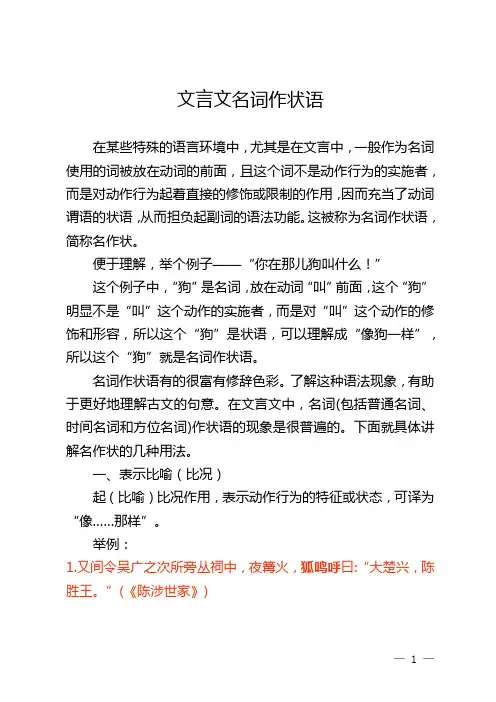

文言文名词作状语在某些特殊的语言环境中,尤其是在文言中,一般作为名词使用的词被放在动词的前面,且这个词不是动作行为的实施者,而是对动作行为起着直接的修饰或限制的作用,因而充当了动词谓语的状语,从而担负起副词的语法功能。

这被称为名词作状语,简称名作状。

便于理解,举个例子——“你在那儿狗叫什么!”这个例子中,“狗”是名词,放在动词“叫”前面,这个“狗”明显不是“叫”这个动作的实施者,而是对“叫”这个动作的修饰和形容,所以这个“狗”是状语,可以理解成“像狗一样”,所以这个“狗”就是名词作状语。

名词作状语有的很富有修辞色彩。

了解这种语法现象,有助于更好地理解古文的句意。

在文言文中,名词(包括普通名词、时间名词和方位名词)作状语的现象是很普遍的。

下面就具体讲解名作状的几种用法。

一、表示比喻(比况)起(比喻)比况作用,表示动作行为的特征或状态,可译为“像……那样”。

举例:1.又间令吴广之次所旁丛祠中,夜篝火,狐鸣呼曰:“大楚兴,陈胜王。

”(《陈涉世家》)分析:“狐鸣”,像狐狸那样叫,“狐”就是名词作状语。

2.射之,豕人立而啼。

(《左传·庄公八年》)分析:“人立”,像人那样站立,“人”就是名词作状语。

3.将不胜其忿而蚁附之。

(《孙子·谋攻》)分析:“蚁附”,像蚂蚁一样依附,“蚁”就是名词作状语。

4.无入而藏,无出而阳,柴立其中央。

(《庄子·达生》)分析:“柴立”,像枯木那样独立,“柴”就是名词作状语。

5.潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

(唐柳宗元《小石潭记》)分析:“斗折”,像北斗七星一样弯折,“蛇行”,像蛇一样弯弯曲曲地行进。

“斗”“蛇”都是名词作状语。

6.少时,一狼径去,其一犬坐于前。

(清蒲松龄《聊斋志异·狼》)分析:“犬坐”,像狗那样端坐,“犬”就是名词作状语。

二、表示地点(处所)这类名词表示动作行为发生的处所,可译为“在(从)……”。

举例:1.东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。

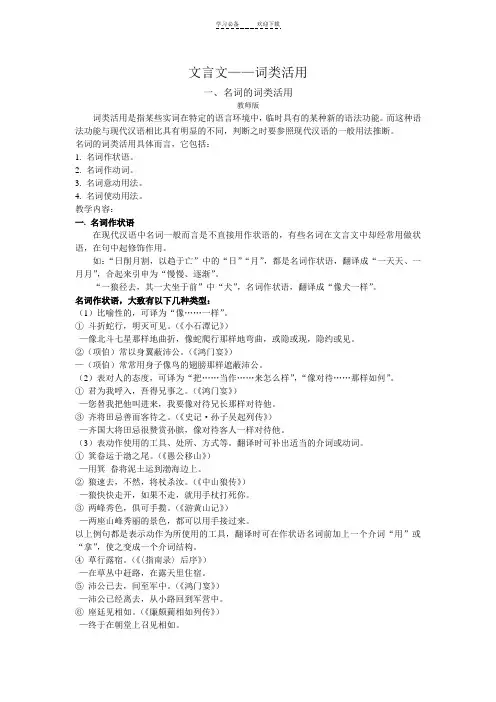

文言文——词类活用一、名词的词类活用教师版词类活用是指某些实词在特定的语言环境中,临时具有的某种新的语法功能。

而这种语法功能与现代汉语相比具有明显的不同,判断之时要参照现代汉语的一般用法推断。

名词的词类活用具体而言,它包括:1. 名词作状语。

2. 名词作动词。

3. 名词意动用法。

4. 名词使动用法。

教学内容:一. 名词作状语在现代汉语中名词一般而言是不直接用作状语的,有些名词在文言文中却经常用做状语,在句中起修饰作用。

如:“日削月割,以趋于亡”中的“日”“月”,都是名词作状语,翻译成“一天天、一月月”,合起来引申为“慢慢、逐渐”。

“一狼径去,其一犬坐于前”中“犬”,名词作状语,翻译成“像犬一样”。

名词作状语,大致有以下几种类型:(1)比喻性的,可译为“像……一样”。

①斗折蛇行,明灭可见。

(《小石潭记》)—像北斗七星那样地曲折,像蛇爬行那样地弯曲,或隐或现,隐约或见。

②(项伯)常以身翼蔽沛公。

(《鸿门宴》)—(项伯)常常用身子像鸟的翅膀那样遮蔽沛公。

(2)表对人的态度,可译为“把……当作……来怎么样”,“像对待……那样如何”。

①君为我呼入,吾得兄事之。

(《鸿门宴》)—您替我把他叫进来,我要像对待兄长那样对待他。

③齐将田忌善而客待之。

(《史记·孙子吴起列传》)—齐国大将田忌很赞赏孙膑,像对待客人一样对待他。

(3)表动作使用的工具、处所、方式等。

翻译时可补出适当的介词或动词。

①箕畚运于渤之尾。

(《愚公移山》)—用箕畚将泥土运到渤海边上。

②狼速去,不然,将杖杀汝。

(《中山狼传》)—狼快快走开,如果不走,就用手杖打死你。

③两峰秀色,俱可手揽。

(《游黄山记》)—两座山峰秀丽的景色,都可以用手接过来。

以上例句都是表示动作为所使用的工具,翻译时可在作状语名词前加上一个介词“用”或“拿”,使之变成一个介词结构。

④草行露宿。

(《〈指南录〉后序》)—在草丛中赶路,在露天里住宿。

⑤沛公已去,间至军中。

(《鸿门宴》)—沛公已经离去,从小路回到军营中。

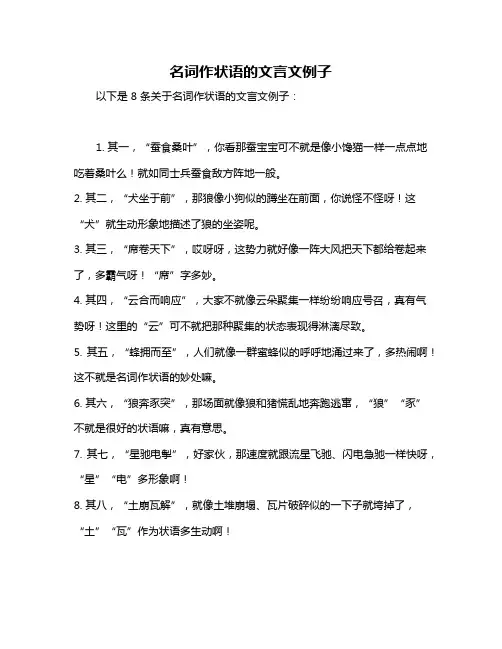

名词作状语的文言文例子

以下是 8 条关于名词作状语的文言文例子:

1. 其一,“蚕食桑叶”,你看那蚕宝宝可不就是像小馋猫一样一点点地吃着桑叶么!就如同士兵蚕食敌方阵地一般。

2. 其二,“犬坐于前”,那狼像小狗似的蹲坐在前面,你说怪不怪呀!这“犬”就生动形象地描述了狼的坐姿呢。

3. 其三,“席卷天下”,哎呀呀,这势力就好像一阵大风把天下都给卷起来了,多霸气呀!“席”字多妙。

4. 其四,“云合而响应”,大家不就像云朵聚集一样纷纷响应号召,真有气势呀!这里的“云”可不就把那种聚集的状态表现得淋漓尽致。

5. 其五,“蜂拥而至”,人们就像一群蜜蜂似的呼呼地涌过来了,多热闹啊!这不就是名词作状语的妙处嘛。

6. 其六,“狼奔豕突”,那场面就像狼和猪慌乱地奔跑逃窜,“狼”“豕”不就是很好的状语嘛,真有意思。

7. 其七,“星驰电掣”,好家伙,那速度就跟流星飞驰、闪电急驰一样快呀,“星”“电”多形象啊!

8. 其八,“土崩瓦解”,就像土堆崩塌、瓦片破碎似的一下子就垮掉了,“土”“瓦”作为状语多生动啊!

我的观点结论就是:名词作状语在文言文中真的是太有表现力啦!能让语言变得特别鲜活有趣呢!。

文言文中名词作状语的用法

1. 哎呀呀,你知道吗?文言文中名词作状语可以表示时间呢!就像“朝而往,暮而归”,这里的“朝”和“暮”不就是名词作状语,表示“在早上”“在晚上”嘛,多有意思呀!

2. 嘿,文言文中名词还能作状语表示动作的方位呀!比如说“上食埃土,下饮黄泉”,“上”和“下”就形象地说明了“向上”“向下”的方向,是不是很神奇呢?

3. 哇塞,还有呢!名词作状语可以表示工具或依据呢,像“箕畚运于渤海之尾”,“箕畚”就是用箕畚这个工具呀!这多么独特呀!

4. 呀,可别忘了,名词作状语还能表示动作的频率呢!比如“岁赋其二”,“岁”就是每年呀,你说妙不妙?

5. 哟呵,它还能表示对人的态度呢!像“君为我呼入,吾得兄事之”,“兄”就是像对待兄长一样,是不是很有画面感呀?

6. 嘿呀,甚至还可以表示比喻呢!“狐鸣呼曰”,“狐”像狐狸一样叫,这多生动形象呀!

7. 哇哦,文言文中名词作状语的用法真是丰富多样呀!真让人感叹古人的智慧呢!我们可得好好学呀!

观点结论:文言文中名词作状语的用法真是太丰富、太有趣啦,我们一定要认真学习和体会,才能更好地理解文言文的魅力呀!。

文言文词类活用一、名词的活用(一)名词作状语:名词用在动词前,又不能充当句子的主语,这时名词活用为状语。

1、表示动作发生或进行的时间或处所。

例:(1)早.出暮.归。

《促织》(2)草.行露.宿。

(成语)《晋书•谢玄传》(3)君子博学而日.参省乎己。

《劝学》(4)勾践之地,南.至于句无,北.至于御儿,东.至于鄞,西.至于姑蔑。

《勾践灭吴》2、表示动作所凭借的工具。

例:(1)箕畚..运于渤海之尾。

《愚公移山》(2)余自齐安舟.行适临汝。

《石钟山记》3、表示动作行为(对待人或事物)的态度、方式。

例:吾得兄.事之。

《鸿门宴》4、表示动作行为的状态、特征。

例:(1)其一犬.坐于前。

《狼》(2)天下云.集响.应,赢粮而景.从。

《过秦论》(二)名词活用为动词:名词占据谓语的位置时,就活用为动词。

1、【名词+宾语】例:(1)籍.吏民,封府库。

《鸿门宴》(2)函.梁君臣之首。

《伶官传序》2、【名词+补语】例:(1)今王鼓乐..于此。

《庄暴见孟子》(2)上.于盆而养之。

《促织》3、【副词作状语+名词】例:⑴汉水又东.。

《水经注•江水》⑵直上.载公子上坐。

《信陵君窃符救赵》4、【能愿动词+名词】例:假舟楫者,非能水.也,而绝江河。

《劝学》5、【所+名词】例:(1)太守即遣人随其往,寻向所志.,遂迷。

《桃花源记》(2)乃丹书帛曰“陈胜王”,置人所罾.鱼腹中。

《陈涉世家》6、名词充当并列式或连动式谓语组成部分之一。

例:卒中往往语,皆指目.陈胜。

《陈涉世家》7、从前后相同结构的比较中确定名词活用为动词。

例:孙讨虏聪明仁慧,敬贤礼.士。

《赤壁之战》8、叙述句谓语部分找不到动词或其他词语作谓语,事物名词活用为动词。

例:如平地三月花.者,深山中则四月花.。

《采草药》9、同一名词叠用,或两个名词连用,这两个名词既不是叠字,又不是并列、偏正、复指关系,那么,其中一个名词常用作动词。

(1)老.吾老以及人之老,幼.吾幼以及人之幼。

《齐桓晋文之事》(2)如曰今日当一切不事.事,守前所为而已,则非某之所敢知。

文言文——词类活用一、名词的词类活用教师版词类活用是指某些实词在特定的语言环境中,临时具有的某种新的语法功能。

而这种语法功能与现代汉语相比具有明显的不同,判断之时要参照现代汉语的一般用法推断。

名词的词类活用具体而言,它包括:1. 名词作状语。

2. 名词作动词。

3. 名词意动用法。

4. 名词使动用法。

教学内容:一. 名词作状语在现代汉语中名词一般而言是不直接用作状语的,有些名词在文言文中却经常用做状语,在句中起修饰作用。

如:“日削月割,以趋于亡”中的“日”“月”,都是名词作状语,翻译成“一天天、一月月”,合起来引申为“慢慢、逐渐”。

“一狼径去,其一犬坐于前”中“犬”,名词作状语,翻译成“像犬一样”。

名词作状语,大致有以下几种类型:(1)比喻性的,可译为“像……一样”。

①斗折蛇行,明灭可见。

(《小石潭记》)—像北斗七星那样地曲折,像蛇爬行那样地弯曲,或隐或现,隐约或见。

②(项伯)常以身翼蔽沛公。

(《鸿门宴》)—(项伯)常常用身子像鸟的翅膀那样遮蔽沛公。

(2)表对人的态度,可译为“把……当作……来怎么样”,“像对待……那样如何”。

①君为我呼入,吾得兄事之。

(《鸿门宴》)—您替我把他叫进来,我要像对待兄长那样对待他。

③齐将田忌善而客待之。

(《史记·孙子吴起列传》)—齐国大将田忌很赞赏孙膑,像对待客人一样对待他。

(3)表动作使用的工具、处所、方式等。

翻译时可补出适当的介词或动词。

①箕畚运于渤之尾。

(《愚公移山》)—用箕畚将泥土运到渤海边上。

②狼速去,不然,将杖杀汝。

(《中山狼传》)—狼快快走开,如果不走,就用手杖打死你。

③两峰秀色,俱可手揽。

(《游黄山记》)—两座山峰秀丽的景色,都可以用手接过来。

以上例句都是表示动作为所使用的工具,翻译时可在作状语名词前加上一个介词“用”或“拿”,使之变成一个介词结构。

④草行露宿。

(《〈指南录〉后序》)—在草丛中赶路,在露天里住宿。

⑤沛公已去,间至军中。

(《鸿门宴》)—沛公已经离去,从小路回到军营中。

文言文中的“使动·意动·为动”在阅读文言文的过程中,常会遇到一些词类活用的情况,即有些词类由于使用的需要,会临时改变它的词性,起另一类词的作用。

如果不能正确掌握它们的用法,理解它们的意思,就不能正确地理解、翻译句子。

尤其是使动用法和意动用法,一、名词用如状语(一)普通名词作状语:1. 表示动作、行为的方式状态:(像……一样)(有的动作行为不易给人鲜明的印象,于是就借助所表示的事物动作特征,而比喻另外一个动作行为的方式状态。

)例:席卷天下席:像席子一样包举宇内包:像包袱皮一样云集响应云:像云一样;响:像回音一样翼蔽沸公翼:像翅膀一样扩展:狼奔豕突计折蛇行土崩瓦解雷厉风行风起云涌灰飞烟灭狼吞虎咽风驰电掣风起云散例:豕人立而啼其一犬坐于前狐鸣呼曰老人儿啼2. 表示对待人的态度(像对待……一样)(常在“待”“畜”“事”等动词前,表示采取对待此名词状语的表示的人或物,那种态度)例:君为我呼入,吾得兄事之(像对待兄长一样)齐物田忌善而客待之(像对待客人一样)今而后知君之犬马畜(像对待……来畜养孔级)人皆得隶使之3. 表示动作行为凭借的工具(用……于……)例:箕畚运于渤海之尾朱亥樵杀晋鄙刀斫之臣请剑斩之口谏笔伐目见耳闻取而稿葬得佳者笼养之4. 表示动作行为依据的情势或道理:(按照)例:失期,法皆斩(《陈涉世家》)(按照法律)予分当解决(文天祥)(按情理应当自杀)义不容辞理所当然至于颠覆,理固宜然5. 表示动作行为发生的处所(在……)例:卒廷见相如童子隅坐而执浊班门弄斧家喻户晓风餐露宿草行露宿庙礼之道芷阳而间行(从小路)(二)方位名词作状语:(方位名词作状语一般表示动作行为的发展趋向)例:南来北往(从南来,向北往)内立法度(在国内)外连横而斗诸侯(对国外)扩展:里应外合左顾右盼前仰后合东奔西跑前俯后仰东倒西歪南取、西举、东割、北收北筑长城(在北部)雨泽下注(三)时间名词作状语;1. 表示动作行为发生的时间(在……)例:冬,晋灭虢夜缒而出乃夜驰之沛公军晓行夜宿白日做梦2. 表示动作行为的频率(为……)(此用法多是用在“日”“月”“岁”等词中)例:君学博学而日参省乎已良庖岁更刀,族庖月更刀日夜望将军至3. 表示情况逐渐发展(一……地,一……又)例:蒸蒸日上江河日下日积月累日新月异日削月割,以趋于亡附、数(量)词作状语例:一鼓作气,再而衰,三而竭三顾茅庐四通八达百思不解一见钟情一见如故一反常态附、动词作状语动词所表示的动作是为表达中心语服务的。

文言文中名词用作状语的几种情况

一、名词做状语表示行为的特征、状态。

1.项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公,庄不得击:“翼”修饰动词“蔽”,表示动作的特征。

2.一狼径去,其一犬坐于前:“犬”修饰动词“坐”,表示动作的特征或状态。

二、名词做状语表示动作行为对待的方式。

1.君为我呼入,吾得兄侍之:“兄”修饰“事”,名词用作状语,“像对待兄长那样”。

2.齐将田忌善而客待之:“客”修饰“待”,名词用作状语,“像对待客人那样”。

三、名词作状语,表示动作行为所用的工具。

1.黔之驴,有好事者船载已入:名词“船”用作状语,表示动词“载”所用的工具。

2.遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾:名词“箕畚”用作状语,表示动词“运”所用的工具。

四、名词用作状语,表示动作行为发生的处所。

1.沛公已去,间至军中:名词“间”用做状语,表示动词“至”发生的处所“小路”。

(译:刘邦已经离开,估计从小路回到军营中)

2.卒廷见相如,毕礼而归之:名词“廷”用作状语,表示动词“见”发生的处所“殿堂”。

(译:最终还是在殿堂上隆重地接见了相如,举行完廷见的外交大礼然后送她回国。

)。

文言文名词作状语详细分析

名词作状语详细举例分析

在现代汉语里,名词作状语只限于时间名词和方位名词,普通名词作状语则比较少。

而在古代汉语里,名词(包括普通名词、时间名词和方位名词)作状语却是常见的现象。

名词作状语有的很富有修辞色彩,了解这种语法现象有助于更好地理解古文的句意。

(1)普通名词作状语

①表示比喻。

例如:

A.嫂蛇行匍伏。

B.子产治郑二十六年而死,丁壮号哭,老人儿啼。

C.少时,一狼迳去,其一犬坐于前。

[简析]A句中"蛇行"的意思是"像蛇一样地爬行","蛇"是名词作状语,是用普通名词所代表事物的某些特征作比喻修饰动词。

B句中"儿啼"是"像小孩一样地啼哭"。

C句中"犬坐"是狼"像犬一样坐着"。

②表示对人的态度。

例如:

A.君为我呼入,吾得兄事之。

B.田单乃起,引还,东乡坐,师事之。

C.齐将田忌善而客待之。

[简析]A句的"兄",名词,在这里作"事"的状语,表示对人的态度,可译为我要用招待兄长的方式招待他。

B句的"师"与C句的"客"都与此同。

③表示动作行为的工具、凭借和方式。

例如:

A.叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

B.黔无驴,有好事者船载以入。

C.事不目见耳闻而臆断其有无,可乎?

D.群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏。

[简析]AB句的"箕畚"和"船"分别修饰动词"运"和"载",表示动作行为的工具。

"箕畚运用渤海之尾",意思是用箕畚运到渤海边上;"船载以入",意思是用船载运进来。

C句的"目"和"耳"分别修饰动词"见"和"闻",表示凭借。

"目见耳闻"可译为亲眼看到亲耳听到。

D句的"面"修饰动词 "刺",表示用面对面、直言不讳的方式进谏。

"面刺"可译为当面指责。

④表示动作行为的处所。

例如:

A.夫以秦王之威,而相如廷叱之,辱其群臣。

B.刘备、周瑜水陆并进。

C.赵襄王郊迎甘罗。

[简析]A句的"廷叱",意思是在朝廷上呵叱。

B句的"水陆并进",意思是从水路和陆路一齐进军。

C句的"郊迎",意思是到郊外迎接。

⑤普通名词作状语虽和一般主谓结构形式完全相同,但意思大不一样。

A.通过句子或上下文的意思来确认

[辨析]例如"斗折蛇行""老人儿啼",如果是主谓结构,意思就

是"蛇爬行""小儿啼哭",这显然与全句意思有很大出入。

B.结合分析句法关系来确认

[辨析]分析句法关系,主要从两方面着眼:一是弄清动词的施事者(主语),就一般情况来看,名词作状语的句子往往在这个名词前面还另有主语,如"嫂蛇行""老人儿啼",既然已有"嫂""老人"作全句的主语,"蛇""儿"就不可能还是主语,而只能是状语了。

二是看主语与用作状语的名词是否是并列关系。

如果是并列关系,就可能是并列主语;如果不是并列关系,就先确定谓语动词的施事者(主语),另一名词必然是状语。

如果句中主语不容易确定,或根本就是无主语句,那就只能根据上下文意来判断了。

例如"少时,一狼迳去,其一犬坐于前"。

如不结合上下文,就很难确定"犬坐于前"的"犬"是主语还是状语。

如果是主语,则是"其中一条狗坐在前面;如果是状语,则是"其中之一像狗那样坐在前面"。

从上下文意看,这一句是说其中一只狼的情况,因而"犬"必然是 "坐"的状语。

(2)时间名词"日""月""岁"作状语

①表示每一。

例如:

A.良庖岁更刀,割也;族庖月更刀,折也。

B.今有人日攘其邻之鸡者。

A句的"岁更刀",意思是每年要更换刀;"月更刀",意思是每月要更换刀。

B句的"日攘其邻之鸡",意思是天天(或每天)偷他邻居之鸡。

②表示渐进。

例如:

A.其后楚日以削,数十年,竟为秦所灭。

B.先主曰:"善!"于是与亮情好日密。

[简析]A句的"日以削",意思是一天天地削弱。

B句的"日密",意思是一天天地密切起来。

③表示往昔。

例如:

A.日吾来此也,非以翟为荣,可以成事也。

B.日宋之盟,屈建问范会之德于赵武。

[简析]这两例中的"日"都可当"往日""从前"讲。

这种用法的"日"字多见于先秦作品中,秦、汉以后比较少见。

(3)方位名词作状语

方位词是名词的附类。

单纯的方位词"东""西""南""北"等在行为动词前作状语,一般表示动作行为的趋向。

把这些方位词译成现代汉语时,常常需加介词"往""向"等来理解。

例如:

A.孝公既没,惠文、武、昭襄蒙故业,因遗策,南取汉中,西举巴、蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡。

B.足下右投则汉王胜,左投则项王胜。

[简析]A句的"南""西""东""北"分别修饰其后的动词,有往南、往西、往东、往北的意思。

B句的"右投""左投",意思是向右边(西边)投靠,向左边(东边)投靠。