那些消失在中国历史上的教会大学

- 格式:doc

- 大小:56.01 KB

- 文档页数:4

历史上已经消失的这所名校,影响了中国百年!

本文导读:

这所学校大家都非常熟悉,在很多电影电视剧中都有提到过,并且当时的北大清华名气都不如她。

燕京大学,这所学校虽然使用的是中国名字,实际却是由洋人开办的。

民国时期,很多洋人在中国传教,并且在各地开办教会大学,例如,在北京就有华北女子协和大学,汇文大学等。

燕京大学当时是由好几所洋人学校合并而成,在1916年,三所大学合并为一家,取名北京大学,司徒雷登当上校长后改名燕京大学,淡化了宗教特色,纯粹变为高校。

由于学校后台硬,牛人大碗特别多,学校的师资力量相当雄厚,每个院系都是,文、理、法俱全,牛人教授有:钱穆、顾颉刚、雷洁琼、冯友兰、张东荪、毛主席的老朋友斯诺,周作人。

现校舍由北京大学接收,在其院校内,很多建筑为燕京大学古迹。

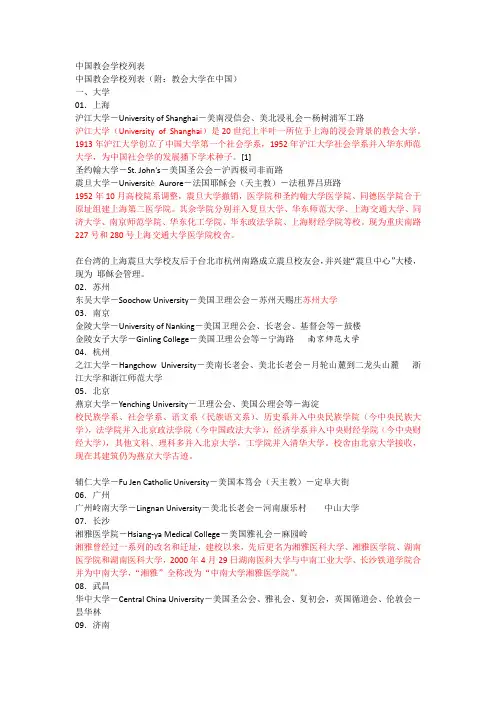

基督教传教士在中国建立的13所教会大学和其它教会大学(如:天主教辅仁大学、天主教耶稣会震旦大学等) 中华人民共和国建国前,中国共有13所基督教教会大学,分别是燕京大学Yenching University、齐鲁大学Shantung Christian University(cheeloo)、东吴大学Soochow University、圣约翰大学St. John's University、之江大学Hangchou Christian College、金陵大学University of Nanking、岭南大学Lingnan University、金陵女子文理学院Ginling College、、沪江大学Shanghai University、华中大学Huachung University、福建协和大学Fukien Christian University、华南女子文理学院Hwa Nan College华西协和大学West China Union University等。

虽然数量不多,但起点很高。

在当时的历史条件下,特别是在20世纪20年代以后,教会大学在中国教育近代化过程中起着某种程度的示范与导向作用。

因为它在体制、机构、计划、课程、方法乃至规章制度诸多方面,更为直接地引进西方近代教育模式,从而在教育界和社会上产生颇为深刻的影响。

由此可见,教会大学史是中国近代教育史不可缺少的重要篇章,它们为中国高等教育作出了不可磨灭的贡献。

此外,中国教会大学还包括南京:金陵神学院,上海:震旦大学(Aurora University)为法国天主教耶稣会在中国上海创办的著名教会大学,是中国近代著名高校。

以及徐汇神学院,北京:协和医学院,天主教辅仁大学,天津:天津工商学院,长沙:湘雅医学院等。

当年(新中国成立前)沪上七大私立名校(大学):圣约翰(教会大学)、震旦(教会大学)、复旦、光华(圣约翰分离的教会大学)、大夏、大同、沪江(教会大学)。

民国时期的二十四所教会大学及其最终结局19世纪晚期以来,西方基督教会开始在中国创办一些高等教育机构,最早具有现代意义的教会大学是创办于1879年的圣约翰书院(1905年更名为圣约翰大学)。

到了上世纪20年代之后教会大学已具相当规模,分布华北、华南、华东、西南各地。

1919年10月,有十四所在华基督教教会大学在上海组建中国教会大学联合会。

它们是:燕京大学、齐鲁大学、金陵女子文理学院、金陵大学、东吴大学、沪江大学、圣约翰大学、之江大学、福建协和大学、岭南大学、长沙雅礼大学、湖北文华书院、武昌博文书院、华西协和大学。

这十四所大学在当时已分别设有文科课程,多数设有理科或工科。

这些大学通常被称为“在华十四所”。

当时未加入教大联合会,但已开设大学课程(包括部分课程)的教会在华高等教育机构有沈阳文会书院、宁波三一书院、太谷铭贤学堂、岳阳湖滨学堂、华南女子文理学院;其中岳阳湖滨学堂和华南女子文理学院当时已开设文科大学的全部课程。

它们通常被称为“会外五所”。

协和医学院(北京)于教大联合会建立的当年才开设医学本科,1920年成为联合会成员;但是该校在课程设置和资金来源方面和上述十四所大学有区别。

华中大学是1920年代后期由长沙雅礼大学、岳阳湖滨书院大学部、文华书院、武昌博文书院大学部,加上英国伦敦会在汉口创办的博学书院合并重组的教会大学。

天主教教会大学三所:辅仁大学、震旦大学、天津工商学院。

教会大学在中国教育近代化过程中起着示范与导向作用。

因为它在体制、机构、计划、课程、方法乃至规章制度诸多方面,更为直接地引进西方近代教育模式,从而在教育界和社会上产生了深刻的影响,教会大学史是中国近代教育史不可缺少的重要篇章。

这些高校在1952年的“院系调整”多被肢解,分散到现有的一些大学里面。

看自己的母校是否在其中,如果不在,多半就不是重点大学毕业的。

下面我把这些教会大学简要介绍给大家。

一、上海圣约翰大学St.John's University创建于1879年的上海,由美国圣公会上海主教施约瑟将原来的两所圣公会学校培雅书院和度恩书院合并成立圣约翰书院,是中国第一所高等教育学府。

论中国教会大学之始末及特点作者:吴玉满刘二铭来源:《中国电力教育》2013年第14期摘要:结合燕京大学的发展概述了教会大学在中国近百年的始末。

它大概经历传教办学、改革、非基督教运动及收回教育权运动、中国化及世俗化、迁移、合并六个阶段。

其中,因经济、政策、文化观念及西方传教发展形势等因素的影响,教会大学于20世纪初20年发展得很好。

在此发展历程中其办学目标、课程、教师及行政管理人员、经费等方面的变化体现日益中国化的特点。

除此,教会大学还留给中国很多影响和思考。

关键词:中国教会大学;中国化;黄金时代;意义作者简介:吴玉满(1988-),女,广东揭阳人,汕头大学高等教育研究所硕士研究生。

刘二铭(1989-),男,广东揭阳人,汕头金山中学南区学校。

中图分类号:G640 文献标识码:A 文章编号:1007-0079(2013)14-0003-03一、中国教会大学发展的概述为了更清晰地了解中国教会大学发展始末,本文将其发展划分为六个阶段,分别为传教办学(1840~1900年)、改革(1890~1925年)、非基督教运动及收回教育权运动(1919~1930年)、中国化及世俗化(1930~1940年)、迁移(1937~1948年)、合并(1949~1952年),并简要地阐述每个阶段中较为重大的事件。

1.传教办学自十六七世纪始到19世纪初,西方人在中西方的交易和交往中发现中国没有基督教徒,也没有天主教徒。

他们觉得自己负有往中国传教以拯救人类的责任。

随着鸦片战争的爆发,中国与列强签订了一系列不平等条约,借此机会,大量传教士来到中国传教。

然而,因其传教活动冲击了儒家思想,威胁清政府的统治,政府对其传播持反对的态度;而老百姓关注的重点是如何通过科举博取功名利禄,对福音也不感兴趣。

所以,西方传教士不得不转向教育,通过办学来培养中国助手,使中国基督化,以达到传播福音的目的。

于是,教会教育出现两种教学目标:传播西方知识和传播福音。

教会大学在中国近代高等教育建设中的地位作者:靳培培来源:《学园》2013年第18期【摘要】教会大学在中国的产生、发展和消亡历经七十余年,是中国近代高等教育的组成部分。

教会大学在革新中国高等教育理念、扩展高等教育领域、完善高等教育体系以及输入现代西方学位制度等方面有深远影响,推动了中国近代高等教育的建设和发展。

【关键词】教会大学高等教育地位【中图分类号】G649.29 【文献标识码】A 【文章编号】1674-4810(2013)18-0016-02一中国近代教会大学的发展阶段1.教会大学的孕育和产生早在18世纪末期,西方传教士已开始踏入中国传播教义,直到19世纪末,教会从早期忽视教育的传教活动转向在华传教政策的全面调整。

中国晚清封建制度腐朽不堪,西方列强与晚清政府签订了一系列不平等条约,为西方在中国传教及开展教育事业提供了通行证。

中国传统教育的腐朽没落和科举制度革废为西方教会组织在中国办大学创造了契机,也正好迎合了近代中国对西学的需求。

西方传教士对高等教育传教作用的设想与肯定,最终促成教会大学在中国的诞生。

1890年举办的基督教在华传教士大会指出,“一个受高等教育的人是一支燃着的蜡烛,别的人就要跟着他的光走。

……使他们能胜过中国的士大夫,因而能取得士大夫阶级所占的统治地位。

”随着外国传教士在中国传教事业的探索与发展,逐渐出现了专门从事教育职业的传教士。

“对中国教会大学来说,19世纪是一个开端的时代,……学校常常自命为大学,尽管学校里很少甚至没有学生在攻读大学课程。

学习没有程度之分,在学校里的多数学生、老师和课程既没有大学的气氛,也没有大学的学术标准。

”在此背景下,一批由西方传教士创办的教会大学在中国应运而生。

2.教会大学的发展与巩固20世纪前20年是中国教会大学的快速发展期,呈现出合并化、专业化、系统化的特点。

这一时期,教会大学为寻求自身发展和获取各方承认,纷纷在西方政府和大学申请立案,同时努力加强学校师资建设,提高人才培养质量,获得了较高的社会声誉。

教会大学对我国高等教育的影响及启示摘要:教会大学是西方殖民主义侵略扩张的产物,基督教在华创办学校起初是为了宣扬基督教,但随着教会大学教育功能的日渐凸显,教会大学客观上将西方的办学理念、课程设置等先进的办学经验引入中国,为中国高等教育近代化做出一定的历史贡献,并对我们现在高等教育的改革与发展有着重要的启示。

关键词:教会大学,高等教育近代化,影响,启示一、教会大学在中国所谓中国教会大学,是19世纪末20世纪初西方基督教会凭借不平等条约于在华创办的一系列高等教育机构。

鸦片战争后西方殖民主义依仗自己的船坚炮利逐渐敲开了中国的大门,打破了中国闭关锁国的状态,19世纪中后期,西方传教士大量涌入中国开始在华兴办教会大学。

20世纪20年代中期至抗日战争前夕,教会大学快速发展并逐步纳入中国正规教育体系。

到20世纪50年代,通过全国范围内的高等学校调整,中国教会大学与当时的公立、私立大学合并,组成了新的大学,自此教会大学退出了中国历史舞台。

起初,中国教会大学是伴随着西方殖民主义的入侵而进入中国,是西方列强打开近代中国国门后想进一步控制中国的产物,但在客观上,教会大学的出现将西方先进的办学经验引入中国,拓宽了教育职能,促进了中西方文化交流,成为”西学东渐”的重要组成部分,是我国高等教育走向现代化的催化剂,也为我国高等教育改革与发展提供了理论与实践上的有益参考。

二、教会大学对我国高等教育的影响(一)、引入先进的管理模式在中国高等教育管理模式的近代化方面,教会大学起到了先行者的作用,其管理体制完善,院系设置合理,学科特色突出,较当时的国立大学略胜一筹。

教会大学一般由一个或多个差会联合创办,大学管理机构设置表面上看起来隶属层次繁多,关系复杂,但实则真正发挥作用的只有几个部门。

例如,上海圣约翰大学,发挥作用的仅是创办人会、校董事会、校长,而且各个部门分工明确,各司其职。

也有一些教会大学引入了近代欧洲大学自治的理念,鼓励师生参与学校管理。

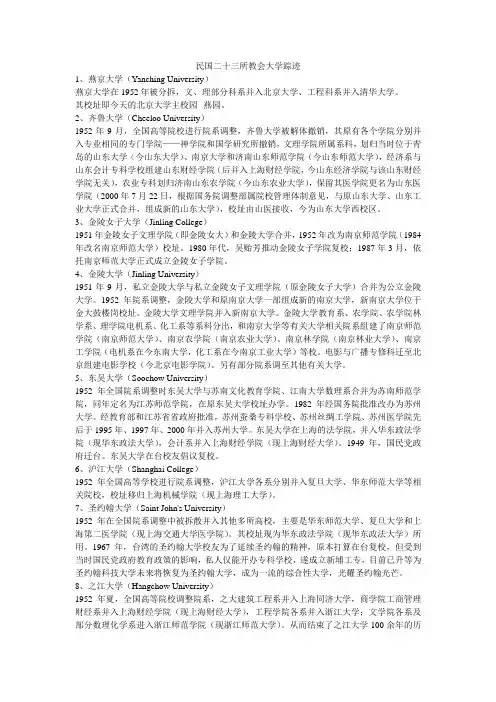

民国二十三所教会大学踪迹1、燕京大学(Yanching University)燕京大学在1952年被分拆,文、理部分科系并入北京大学、工程科系并入清华大学。

其校址即今天的北京大学主校园--燕园。

2、齐鲁大学(Cheeloo University)1952年9月,全国高等院校进行院系调整,齐鲁大学被解体撤销,其原有各个学院分别并入专业相同的专门学院——神学院和国学研究所撤销,文理学院所属系科,划归当时位于青岛的山东大学(今山东大学)、南京大学和济南山东师范学院(今山东师范大学),经济系与山东会计专科学校组建山东财经学院(后并入上海财经学院,今山东经济学院与该山东财经学院无关),农业专科划归济南山东农学院(今山东农业大学),保留其医学院更名为山东医学院(2000年7月22日,根据国务院调整部属院校管理体制意见,与原山东大学、山东工业大学正式合并,组成新的山东大学),校址由山医接收,今为山东大学西校区。

3、金陵女子大学(Jinling College)1951年金陵女子文理学院(即金陵女大)和金陵大学合并,1952年改为南京师范学院(1984年改名南京师范大学)校址。

1980年代,吴贻芳推动金陵女子学院复校;1987年3月,依托南京师范大学正式成立金陵女子学院。

4、金陵大学(Jinling University)1951年9月,私立金陵大学与私立金陵女子文理学院(原金陵女子大学)合并为公立金陵大学。

1952年院系调整,金陵大学和原南京大学一部组成新的南京大学,新南京大学位于金大鼓楼岗校址。

金陵大学文理学院并入新南京大学。

金陵大学教育系、农学院、农学院林学系、理学院电机系、化工系等系科分出,和南京大学等有关大学相关院系组建了南京师范学院(南京师范大学)、南京农学院(南京农业大学)、南京林学院(南京林业大学)、南京工学院(电机系在今东南大学,化工系在今南京工业大学)等校。

电影与广播专修科迁至北京组建电影学校(今北京电影学院)。

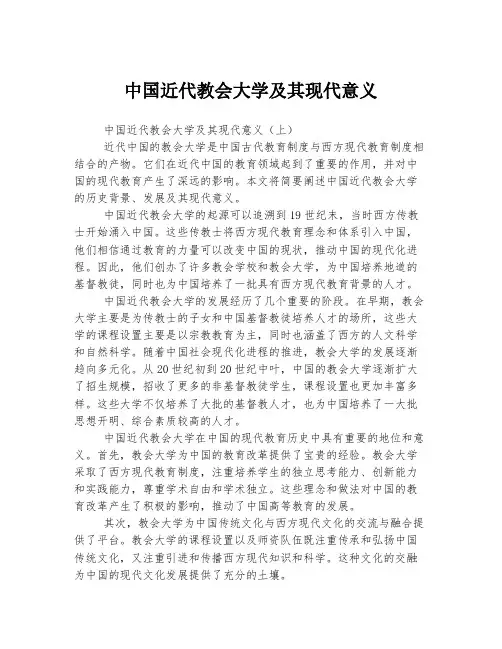

中国近代教会大学及其现代意义中国近代教会大学及其现代意义(上)近代中国的教会大学是中国古代教育制度与西方现代教育制度相结合的产物。

它们在近代中国的教育领域起到了重要的作用,并对中国的现代教育产生了深远的影响。

本文将简要阐述中国近代教会大学的历史背景、发展及其现代意义。

中国近代教会大学的起源可以追溯到19世纪末,当时西方传教士开始涌入中国。

这些传教士将西方现代教育理念和体系引入中国,他们相信通过教育的力量可以改变中国的现状,推动中国的现代化进程。

因此,他们创办了许多教会学校和教会大学,为中国培养地道的基督教徒,同时也为中国培养了一批具有西方现代教育背景的人才。

中国近代教会大学的发展经历了几个重要的阶段。

在早期,教会大学主要是为传教士的子女和中国基督教徒培养人才的场所,这些大学的课程设置主要是以宗教教育为主,同时也涵盖了西方的人文科学和自然科学。

随着中国社会现代化进程的推进,教会大学的发展逐渐趋向多元化。

从20世纪初到20世纪中叶,中国的教会大学逐渐扩大了招生规模,招收了更多的非基督教徒学生,课程设置也更加丰富多样。

这些大学不仅培养了大批的基督教人才,也为中国培养了一大批思想开明、综合素质较高的人才。

中国近代教会大学在中国的现代教育历史中具有重要的地位和意义。

首先,教会大学为中国的教育改革提供了宝贵的经验。

教会大学采取了西方现代教育制度,注重培养学生的独立思考能力、创新能力和实践能力,尊重学术自由和学术独立。

这些理念和做法对中国的教育改革产生了积极的影响,推动了中国高等教育的发展。

其次,教会大学为中国传统文化与西方现代文化的交流与融合提供了平台。

教会大学的课程设置以及师资队伍既注重传承和弘扬中国传统文化,又注重引进和传播西方现代知识和科学。

这种文化的交融为中国的现代文化发展提供了充分的土壤。

此外,教会大学还为中国培养了大量的优秀人才。

这些人才不仅在宗教领域做出了杰出的贡献,也在政治、经济、教育、文化等各个领域发挥了重要作用。

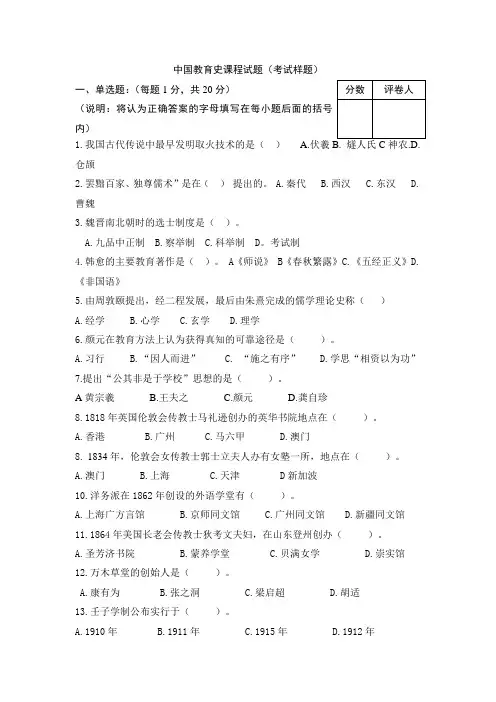

中国教育史课程试题(考试样题)(说明:将认为正确答案的字母填写在每小题后面的括号内)1.我国古代传说中最早发明取火技术的是() A.伏羲仓颉2.罢黜百家、独尊儒术”是在()提出的。

A.秦代 B.西汉 C.东汉 D.曹魏3.魏晋南北朝时的选士制度是()。

A.九品中正制B.察举制C.科举制 D。

考试制4.韩愈的主要教育著作是()。

A《师说》 B《春秋繁露》C.《五经正义》D.《非国语》5.由周敦颐提出,经二程发展,最后由朱熹完成的儒学理论史称()A.经学B.心学C.玄学D.理学6.颜元在教育方法上认为获得真知的可靠途径是()。

A.习行B.“因人而进”C.“施之有序”D.学思“相资以为功”7.提出“公其非是于学校”思想的是()。

A黄宗羲 B.王夫之 C.颜元 D.龚自珍8.1818年英国伦敦会传教士马礼逊创办的英华书院地点在()。

A.香港B.广州C.马六甲D.澳门8. 1834年,伦敦会女传教士郭士立夫人办有女塾一所,地点在()。

A.澳门B.上海C.天津 D新加波10.洋务派在1862年创设的外语学堂有()。

A.上海广方言馆B.京师同文馆C.广州同文馆D.新疆同文馆11.1864年美国长老会传教士狄考文夫妇,在山东登州创办()。

A.圣芳济书院B.蒙养学堂C.贝满女学D.崇实馆12.万木草堂的创始人是()。

A.康有为B.张之洞C.梁启超D.胡适13.壬子学制公布实行于()。

A.1910年B.1911年C.1915年D.1912年14.民国初年确定的教育方针包含有德、智、体、美四育,其核心是()。

A.德育B.智育C.体育D.美育15.第一次国内革命战争时期,国共两党共同创办的著名的陆军军官学校是()。

A.湖南自修大学B.上海大学C.黄埔军校D.劳动学院16.到1926年,全国各种教会学校共有学生约()。

A.30万B.50万C.80万D.120万17.在我国现代著名教育家中,提出“生活教育”理论的教育家是()。

辅仁大学是怎样被政治接管批判并拆分的2012年02月23日08:52中国周刊周昂我要评论(0)字号:T|T1942年4月辅仁大学老校长陈垣在返校节运动会上的演讲。

资料图片辅仁大学旧址。

图/郭逢晨水粉画作品辅仁的消逝1952年,新建不久的中华人民共和国中央政府按照苏联模式教育体系,对全国旧有高等学校的院系进行全盘调整,清华从此由一所综合性大学变为单纯的工科大学,北大自此脱胎换骨,秉承了民间办学的私立大学自此成为绝响,在近现代教育史上曾经名盛一时的教会大学自此也销声匿迹。

这场教育体制改革,涉及全国四分之三的高校,史称“院系调整”。

20世纪后半叶中国高等教育系统的基本格局正是由此发端。

在这场对中国当代教育影响深远的“院系调整”运动中,由天主教人士创办的北京辅仁大学被并入北京师范大学,原校名撤销,迄今已整整一个甲子。

这一年与辅仁一同消失于这一年的“教会大学”,还有著名的燕京大学、圣约翰大学、金陵大学等十余所学校。

在20世纪前半叶,这些让人如雷贯耳的校名,曾经代表了中国高等教育的顶尖水平。

无解的问题1948年秋,北平学生石椿年报考了辅仁大学经济系,他记得,面试环节中,经济系主任赵锡禹先考了他一道英文题,然后特别问起了他对校园中学生游行活动的态度。

国共战事正酣,政治斗争的痕迹亦出现在辅仁大学的校园里,这令每个人都不得不加以留意。

次年6月30日,罗马天主教廷驻辅仁大学代表芮歌尼来到了华北高等教育委员会,拜访了其主要负责人周扬。

此时大半个中国已经解放,芮歌尼试图从周扬口中探听一下,即将建立的新政权对于辅仁这所教会大学的态度,从当时留下的文字记录看,这位美国人的口吻可谓客气而谨慎。

他的第一个问题是,“政府对私立大学的处理是否已有新的法令?”周扬答:“一般地说,外国人在中国开办学校,这件事实本身就损害了中国的教育主权。

”在这段具有“定调”色彩的答复中,周扬提出了一个所有教会学校都面临的敏感问题。

辅仁大学发端于1912年,当年9月,中国天主教两大领袖--马相伯、英敛之联袂上书罗马教皇,请求教廷派人来华,创办一所大学。

中国教会大学的历史可能在很多人的印象里,中国最早的现代意义上的大学是北京大学的前身——京师大学堂,而实际上,中国最早的大学是美国长老会在山东登州开办的登州文会馆。

登州文会馆原是一所小学,后演变为教会中学,1882年登州文会馆正式升为学院,北大的前身京师大学堂则成立于1898年。

对于今天的年轻人来讲,教会大学只在香港和国外才有,而对中国近代史上的教会大学,则相当陌生。

当一些人听到东吴大学、金陵大学、之江大学这些名字的时候,还以为是今天的一些民办的野鸡大学呢。

而实际上,在整个20世纪上半叶,中国的这十几所教会大学是中国高等教育中举足轻重的力量,为中国融入现代文明,为教育和社会的现代化都居功至伟。

这些教会大学培养出的学术大师的人数,学生的成材率,今天中国的任何一所大学都难以望其项背。

只是在1952年的那次全国院校大调整中,教会学校都集体消失了。

19世纪晚期,西方基督教会开始在中国创办一些高等教育机构,到了上世纪20年代之后已蔚为大观,包括新教创办的燕京大学、圣约翰大学、齐鲁大学、沪江大学、金陵大学、东吴大学、福建协和大学、岭南大学、华西协和大学、金陵女子文理学院等13所和天主教创办的3 所。

教会大学已经遍布华东、华北、华南、西南各地。

近日,香港浸会大学公布了2010年的招生计划,今年将在中国大陆招收140名本科生,除了高考成绩要达到重点本科线以外,还要求严格的面试筛选,每年的学费和住宿费一起,也要86000港币。

而在一百多年前,中国的这些教会学校则要“优惠”太多。

很多学校招收贫困家庭的子弟甚至是无家可归的小乞丐,学校不仅免收学费,还提供膳宿生活甚至路费。

而教会大学,除了一小部分学费收入,绝大多数开销都来自于海外教会和私人机构的捐赠。

教会大学还积极争取国外教育机构的资助。

如密苏里大学为燕京大学新闻系提供赞助;康奈尔大学和宾西法尼亚州立大学为金陵大学和岭南大学的农业科学提供赞助;洛克菲勒基金会资助齐鲁大学、圣约翰大学和北京协和医学院的医疗培训等。

张家口曾经的历所大学和一些消失的学校有没有你曾经的母校..1. 华北联合大学(位于张家口市桥东区太平桥上坡的北侧原日本军医院内)。

直属中共中央领导。

偏重于文科、艺术和社会科学。

延安的知识分子精英都汇聚到张家口市的这里了。

我国的许多名人、领导人、科学家、大学校长、院长、院士、司长、教授、艺术家、作家、摄影家、著名记者和著名演员都出至该校。

华北联合大学搬迁到北京后成为现在北京的中国人民大学。

其党委副书记副校长李培之是老革命家王若飞同志的夫人,是我们张家口市赤城县龙关镇人。

2. 中国人民解放军通讯工程学院(位于张家口市桥东区东山坡一大片地方,现在空七师占了一半)。

由中国人民解放军总参谋部直辖的中国人民解放军通讯工程学院是1950年在日本鬼子兵营基础上由苏联援助扩建而成。

其中教授几乎均为苏联专家。

1958年迁到西安市,改名为中国人民解放军西北电讯工程学院,仍归解放军总参谋部管辖。

后下放到地方更名为现在的西安电子科技大学。

3. 华北工业学院(位于张家口市桥东区建国路,北至现在的十中,南至原张家口师范专科学校)。

华北工业学院建于1949年,直属中共中央华北局领导管辖。

偏重于工科和理科。

其副院长是中国的“保尔·柯察金”吴运铎同志。

学院接收了许多烈士子弟和高级干部的子女。

原李鹏总理就毕业于此,后又留学苏联。

该学院毕业的人物还有:机械工业部部长何光远,冶金工业部部长戚元靖,轻工业部部长曾宪林,能源部部长黄毅诚,水电部副部长彭士禄,北京武警总队贺毅少将,北京武警部队水电总队崔军少将等。

华北工业学院搬迁到北京后更名为北京工业学院(由国家国防工业归口管理,中华人民共和国第五机械工业部直接领导)。

就是现在的北京理工大学。

4. 华北财经学院(位于张家口市桥西区上堡的蒙古营,下东营及原市教育局一带)。

建于1950年,归中共中央华北局管辖领导。

1955年迁到河南省郑州市改为郑州粮食学院,归国家粮食总局管辖领导。

是我国唯一的一所粮食学院。

1952年院校调整时的8大学院,全部是受益者!

1952年,我国为了向“苏联模式”学习开始进行了轰轰烈烈的院系调整。

当时很多高校被拆分,工科院校成为了重点建设院校。

整体高校数量从211所降为183所,工科、农林、师范、医药院校的数量从此前的108所大幅度增加到149所,综合性院校则明显减少。

高校丧失教学自主权,社会学、政治学等人文社科类专业被停止和取消,私立教育退出历史舞台。

为了方便管理,中央有关部门选定在北京西北郊建设“学院区”,统一集中建立了第一批(8所)单一的专科性高等学院。

以下是这8大学院的名单:

根据1952年的调整方案,仅保留北京大学、南开大学、复旦大学、南京大学、山东大学、东北人民大学、中山大学、武汉大学等校为文理综合性大学;清华大学、南京工学院、重庆大学、交通大学、同济大学、浙江大学等校则被定位为多科性高等工业院校。

1952年院系调整后新增的25所学院名单:

经过1952年的院系调整,工科、农林、师范、医药院校的在校生数量与1949年最高值相比,数量从7.04万人上升到13.84万人,几乎翻了一番。

但政法类在校生却从37682人下降到3830人,减少了

90%。

经过这次院系调整,私立大学和原教会大学全部改为公立,撤销了辅仁大学、金陵大学、齐鲁大学、圣约翰大学、之江大学、沪江大学、震旦大学、岭南大学、华南联合大学等校的校名,其系科并入当地其他院校(如辅仁大学并入北京师范大学,金陵大学文理学院各系并入南京大学相关系科)。

结语:。

试论中国教会大学消失原因摘要教会大学在中国近现史上具有特殊的意义。

研究教会大学的消失,对当下的教育改革、中西文化交流具有重要意义。

对于教会大学的消失,由于其美国和宗教的背景,一般认为消失原因主要是政治性的,中美关系的恶化是其主要原因。

宗教政策改革、办学特色不符国家需求、全面苏化在教会大学的消失中也占据了重要地位。

本文试图对该问题进行简要阐述。

关键词:教会大学,抗美援朝,基督教,文理,全盘苏化,院系调整目录一、绪论 (1)1.1教会大学的意义及消失 (1)二、建国初中美关系的恶化 (1)2.1抗美援朝前的中美关系 (1)2.2 抗美援朝后的中美关系 (2)三、宗教改革 (2)四、大学专科化趋势 (3)五、全面苏化 (4)六、结语 (4)参考文献 (5)一、绪论1.1教会大学的意义及消失教会大学一般指19世纪、20世纪天主教会和基督新教会在中国创办的大学。

自1879年圣约翰大学的前身圣约翰书院成立于上海以来,教会大学开始在中华大地上星火燎原,蓬勃发展,培养了一大批杰出人才,顾颉刚、林语堂、周有光、张爱玲、赛珍珠……可以说,教会大学促进了中华民族的现代化进程,在中国近现代史上留下了浓墨重彩的一笔。

然而,曾经饱受称赞的燕京大学、金陵大学等现在都已不复存在,甚至相当一部分民众已经不知道中国历史上有这些著名大学的存在。

探讨教会大学的消失原因,在铭记历史、缅怀先哲的同时,对当下的高等教育改革、人才培养及中外文化交流等具有不可小觑的指导意义。

二、建国初中美关系的恶化2.1抗美援朝前的中美关系解放战争结束后,共产党接替国民党成为新的执政党,如何应对美国成为一迫在眉睫的问题。

对此,毛泽东在1949年6月正式提出“一边倒”方针①,指出“我们在国际上是属于以苏联为首的反帝国主义战线一方面的”,确立了新中国在建国后加入以苏联为首的社会主义阵营的方针;美国于1949年1月的国家安全委员会1 号文件也明确提出由“尽力阻止中共在中国获胜转为尽力阻止中国变为苏联的附庸。

1952年集体消失的教会大学燕京大学90周年纪念活动前不久在北大校园里隆重举行,近千名燕大校友欢聚一堂共叙旧情,共同缅怀这所消失了半个多世纪的大学。

过去的莘莘学子已成垂垂老者,最年轻的也已到了古暮稀年,可能这是他们有生之年最后一次大规模聚在一起了。

这些老人的到来使得宁静的“燕园”忽然热闹起来,很多年轻的学生感到好奇而新鲜,因为从来只知道北大而不知燕京,没想到“燕园”里还隐藏着这么一段历史。

不过,老人们再也找不到属于自己的大学,只有在未名湖畔铭刻的“原燕京大学未名湖区”石碑上,才能找到熟悉的“燕京大学”四个字。

这所大学真的就这么永远消失了,但留在老人们的记忆里却依然清晰。

他们仍记得当年考入这所与北大、清华齐名的名校是何其兴奋,想起老校长司徒雷登在入学典礼上一一叫出他们名字并握手的情景。

一切恍若在昨天,历史车轮却无法回头的碾过。

与燕京大学经历一样命运的还有之江大学、圣约翰大学、东吴大学、辅仁大学、金陵大学、齐鲁大学、沪江大学、震旦大学等十几所大学。

这些熟悉而又陌生的名字背后有着共同特征——由基督教或天主教会创办,并一起在1952年那次全国院校大调整中集体消失。

这些大学虽然集体的人间蒸发了,但老校友们却每年坚持组织大小不等的聚会,显然这样聚会每次剩下的人越来越少了。

这些教会大学的集体消失与浮现,让我们重新发现了一段早已被忘却的历史。

因真理,得自由,以服务19世纪末伴随着一系列不平等条约,汹涌而进国门的还有洋人的宗教。

一直为基督福音不能影响中国社会上层而苦恼的传教士们,发现了开办学校的“曲线”传教之路。

当清政府宣布外国人在内地开设学堂亦无庸立案,立即出现一些由西方基督和天主教会创办的学校。

由于新教各差会教派林立各自为政,为了争夺日后在华传教的有利地位,20世纪初纷纷开始把原有的学校升格为高等院校。

位于杭州钱塘江畔的之江大学就是其中之一。

这所大学起源于1845年美国北长老会在宁波创办的崇信义塾。

1867年改名为育英义塾并迁往杭州皮市巷。

那些消失在中国历史上的教会大学

19世纪末到20世纪初,作为中国近代高等教育先声的重要组成部分的教会大学相继建立。

清末,公立大学只有3所,而教会大学就有8所。

从民国初到抗日战争中的20年间,在华的教会大学又新建了18所。

到1949年,尚有教会大学21所。

见下图(部分教会大学):

1952年高校院系调整,教会大学遭致命打击

1952年的院系大调整,许多综合性大学被拆分,而中国也一夜之间冒出许多工科院校,人文社会科学受到重创。

这一按照"苏联模式"和工业化建设需求培养人才的高等教育改革,影响了几代知识人的命运,对中国高等教育乃至中国社会的发展产生了深远的影响。

教会大学是帝国主义文化侵略工具,这一论点由于毛泽东的反复重申而成为真理。

毛泽东在《"友谊",还是侵略?》一文中强调:"美帝国主义比较其他帝国主义国家,在很长的时期内,更加注重精神侵略方面的活动,由宗教事业而推广到'慈善'事业和文化事业。

"并一一点了这些教会大学的名。

颇有戏剧性的一幕是,中华人民共和国教育部的第一任部长马叙伦开始亲自将这些教会大学,包括他所喜爱和关心的之江大学"送走"。

1950年6月,马叙伦在第一次全国高等教育会议上首次明确提出:"我们要在统一的方针下,按照必要和可能,初步调整全国公私立高等学校或其某些院系,以便更好地配合国家建设的需要。

"

1951年1月,政府颁布《关于处理接受美国津贴的文化教育机关的指示》,各教会大学被迫与国外教会脱离关系。

燕京大学、之江大学、圣约翰大学、东吴大学、辅仁大学、金陵大学、齐鲁大学、沪江大学、震旦大学……这些似曾听闻过的年代久远的学府,最终在1952年全国院校大调整中集体消失。

教会与大学:欧洲大学的源头在教会

本部分资料来源:信孚教育集团董事长信力建博文

在古代希腊和罗马是没有大学的。

亚历山大里亚大学,并不是一所真正意义上的大学。

而大学的兴起,与神学的传授和教士的培训是密切相关的。

公元800年前后,查理大帝命令每个教会辖区必须建立初级学校。

但一直到11世纪,教育水平依然很低。

12世纪之前,欧洲教育主要以教会学校方式存在。

它的目的在于对教士进行培训,学习读写古罗马的经典作品。

在欧洲,最早的几所大学包括以医学闻名的撒利诺大学、以法学见长的波洛尼亚大学和以神学著名的巴黎大学、牛津大学。

巴黎大学是其中的佼佼者。

该大学设立于1200年,由从前的主教座堂学校和私立学校合办,法国国王菲利浦认可了师生公会的合法性,1215年,教宗英诺森三世批准了师生公会的行规。

在13、14世纪,巴黎大学声名显赫,人才鼎盛,学校分为四个学院:文学院、法学院、神学院和医学院。

每个学生必须完成文学院的课程,才能晋升到其他学院修习各种专门知识。

在文学院学生必须接受前面提到的"七艺"的训练,达到一定的水准,作为进行专门知识学习的基础。

尽管每间大学的特色不同,但是在这一点上,大家的要求都是一致的。

这也许就是我们今天所说的人文素质教育最早的表现吧。

中世纪大学的诞生,使得国民教育的职能逐渐从教会分离出来,大学逐渐取代教会成为专门的教育机关。

这为后来的文艺复兴、宗教改革和近代启蒙运动提供了重要阵地。

更具有意义的是,尽管世界各国、各民族自古以来就发展出了各种较高水平的教育机构,如希腊雅典的学院和中国的书院等,但是,西欧中世纪形成的大学所提供的办学理念、组织原则、教学体系、学位等级制度等,却是近现代世界高等教育制度的直接先驱。