近代中国的教会学校

- 格式:pptx

- 大小:3.34 MB

- 文档页数:17

近代美国在华教会学校发展研究

近代美国在华教会学校发展研究是中国近代教育史研究的重要组成部分,其发展史可以追溯到19世纪末,当时美国的传教士开始在中国各地建立教会学校。

这些教会学校的建立,使得中国的教育发展得到了重大的推动,也使得美国在中国的影响力得到了增强。

美国在华教会学校的发展可以分为三个阶段。

第一阶段,从19世纪末到20世纪初,美国传教士在中国各地建立了许多教会学校,其中包括清华大学、北京大学等著名的高等教育机构,这些教会学校为中国提供了现代教育的基础。

第二阶段,从20世纪20年代到50年代,美国教会学校的发展进入了全面发展的阶段,教会学校在中国的影响力进一步增强,许多美国教会学校为中国提供了大量的现代教育资源,如科学技术、英语教育等,为中国的现代化进程提供了重要的支持。

第三阶段,从20世纪50年代到今天,美国教会学校在中国的发展经历了从教育机构到社会组织的转变。

美国教会学校不仅在中国提供优质的教育资源,而且还发挥着重要的社会作用,如社会福利、社会服务等,为中国社会发展做出了重要贡献。

综上所述,美国在华教会学校的发展历经了三个阶段,从19世纪末建立教会学校,到20世纪50年代发展成为社会组织,美国教会学校在中国的发展史为中国提供了重要的教育资源和社会服务,为中国的现代化进程做出了重要的贡献。

近代九江教会学校研究近代九江教会学校的发展与变迁一直是教育史研究中的热点之一。

九江教会学校的兴起始于19世纪末20世纪初,受到了基督教传教士的影响,经历了多次变迁和发展,留下了丰富的历史遗产。

本文将对近代九江教会学校的研究进行探讨,从校史、办学特色、教学成果等方面进行深入分析,以期能够全面展现九江教会学校的历史与现状。

一、九江教会学校的发展历程九江教会学校的发展历程可以追溯到19世纪末。

当时,基督教传教士从国外来到中国,开始了对中国教育事业的介入和改革。

他们积极传播基督教文化,同时也着手创建教会学校,以期能够通过教育事业的推动,来传播教义和提高教徒的素养。

1900年后,随着革命和战乱的爆发,中国社会进入了动荡时期,教会学校也随之受到了一定程度的冲击和影响。

在战乱的蹂躏下,九江教会学校并没有被摧毁,而是在苦难中不断发展壮大。

在近代,九江教会学校经历了数次改制、扩建和发展,形成了自己独特的办学特色和影响力。

九江教会学校的校史由来已久,可以追溯到百年前。

学校的建校初衷是为了普及教育、宣扬基督教文化,培养合格的教徒。

学校为传教士子女开设了英文学校,并为中文教育提供了支持和资助。

在长期的发展中,九江教会学校不仅仅是一所传授知识的学府,更是一处传播文化、培养人才的乐园。

九江教会学校的校史饱含了太多的故事和传奇,比如那些传教士为教会学校的教育事业而努力的身影,那些曾经在学校校园里学习的学子们的事迹,以及那些在校园中发生过的变迁和变革。

这些都是九江教会学校不可磨灭的历史印记,也是学校发展道路中的重要部分。

九江教会学校的办学特色主要表现在以下几个方面。

教会学校一贯重视德育教育,在教学中注重培养学生的品德修养,注重注重学生的综合素质和情感教育。

教会学校还重视艺术教育和体育教育,为学生开设了音乐、美术、体育等课程,以培养学生的艺术修养和体魄素质。

教会学校在教学过程中注重突破传统教学模式,提倡多元化的教学方法,鼓励学生自主学习和创新。

【历史典故】回看历史:传教士在中国建立的13所名牌大学1949年前,中国共有13所基督教会大学,这些由传教士建立的大学起点很高,如燕京大学、齐鲁大学等,在20世纪20年代以后,教会大学在中国教育近代化过程中起着某种程度的示范与导向作用。

复旦大学河南校友会副会长兼秘书长@高会民在新浪微博分享了传教士所建的13所基督教会大学,肯定了这些大学的积极作用。

1、东吴大学1900年,著名美国传教士林乐知担任了东吴大学董事长,中国第一所民办大学正式诞生,其法学院尤为著名,被誉为“华南第一流的而且是最著名的法学院”,培养了中华民国外长、总理、著名法学家王宠惠,著名法官、法学家吴经熊、李浩培、潘汉典,中国第一位国际大法官倪征燠。

上世纪50年代院系调整,其主体为苏州大学,法学院和会计系成为华东政法大学与上海财经大学的基础组成部分。

2、燕京大学燕大由诸多学校整合而成,1919年司徒雷登出任校长后整理校务,面貌焕然一新。

1929年起正式设立了文学院、理学院、法学院,总共近20个系。

著名校友有黄昆(中科院院士、中国半导体创始人)、孙道临、周汝昌(著名红学家)、王钟翰(著名清史满族史专家)王世襄(书名学者和收藏家)、黄宗江、张广达(著名历史学家)、江平、郑念(著名作家)、谢婉莹(冰心)、周南(新华社前社长)、赵兰坤(连战母亲)、中国前外长等。

1952年由燕京大学直接拆分而成的大学包括今中国政法大学(燕京大学法学院),中央财经大学(燕京大学经济系)、中央民族大学(燕京大学历史系),部分由燕京大学拆分到的有:清华大学工学院,新闻系及一些社会学科最终并入中国人民大学。

燕京大学校址“燕园”成为院系调整后的北京大学校园。

3、齐鲁大学该校是1904至1952年在山东办学的教会大学,由来自美国、英国及加拿大三国的14个基督教教会组织共同筹款联合整合旧有教会学校基础上开办。

齐鲁大学校长、毕业于哈佛大学的刘世传自豪地说:“正如我的另一个母校,哈佛大学是美国最老的大学一样,齐大是中国最老的大学,绝对没有一个中国大学能在这一点上赶上齐大!”1952年全国高等院校调整,齐鲁大学被解体,相关院系并入不同的大学,如药学系并入今中国药科大学,理学院中的生物、物理和化学三系并入今山东师范大学。

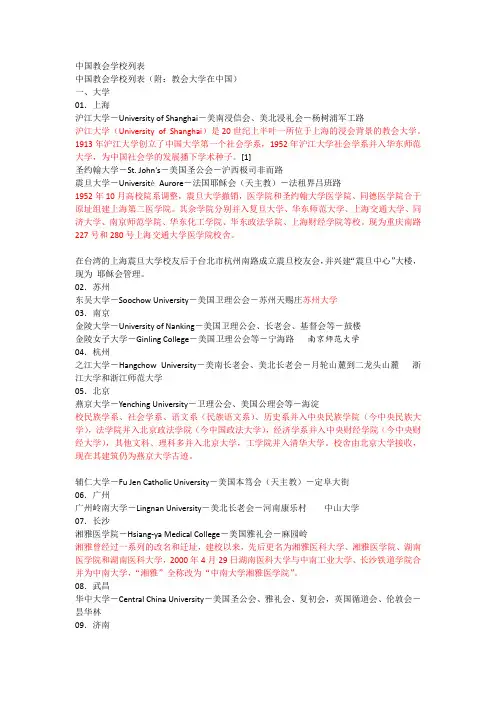

基督教传教士在中国建立的13所教会大学和其它教会大学(如:天主教辅仁大学、天主教耶稣会震旦大学等) 中华人民共和国建国前,中国共有13所基督教教会大学,分别是燕京大学Yenching University、齐鲁大学Shantung Christian University(cheeloo)、东吴大学Soochow University、圣约翰大学St. John's University、之江大学Hangchou Christian College、金陵大学University of Nanking、岭南大学Lingnan University、金陵女子文理学院Ginling College、、沪江大学Shanghai University、华中大学Huachung University、福建协和大学Fukien Christian University、华南女子文理学院Hwa Nan College华西协和大学West China Union University等。

虽然数量不多,但起点很高。

在当时的历史条件下,特别是在20世纪20年代以后,教会大学在中国教育近代化过程中起着某种程度的示范与导向作用。

因为它在体制、机构、计划、课程、方法乃至规章制度诸多方面,更为直接地引进西方近代教育模式,从而在教育界和社会上产生颇为深刻的影响。

由此可见,教会大学史是中国近代教育史不可缺少的重要篇章,它们为中国高等教育作出了不可磨灭的贡献。

此外,中国教会大学还包括南京:金陵神学院,上海:震旦大学(Aurora University)为法国天主教耶稣会在中国上海创办的著名教会大学,是中国近代著名高校。

以及徐汇神学院,北京:协和医学院,天主教辅仁大学,天津:天津工商学院,长沙:湘雅医学院等。

当年(新中国成立前)沪上七大私立名校(大学):圣约翰(教会大学)、震旦(教会大学)、复旦、光华(圣约翰分离的教会大学)、大夏、大同、沪江(教会大学)。

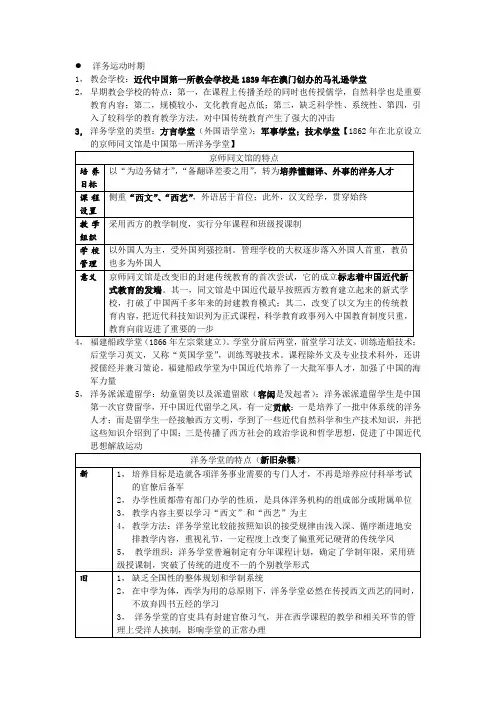

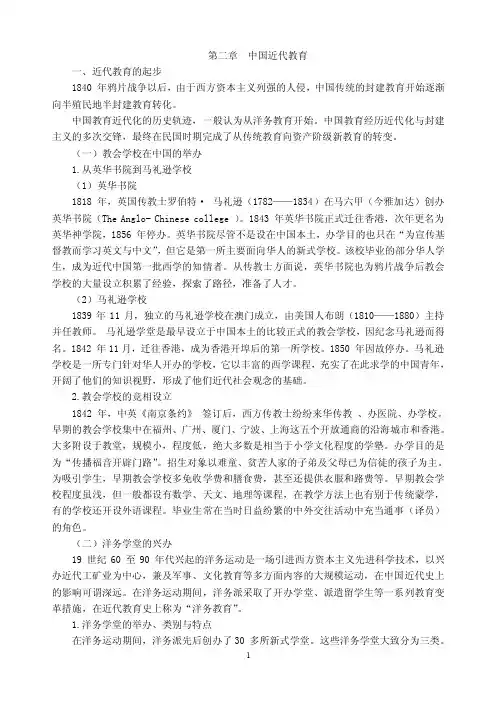

洋务运动时期1,教会学校:近代中国第一所教会学校是1839年在澳门创办的马礼逊学堂2,早期教会学校的特点:第一,在课程上传播圣经的同时也传授儒学,自然科学也是重要教育内容;第二,规模较小,文化教育起点低;第三,缺乏科学性、系统性、第四,引入了较科学的教育教学方法,对中国传统教育产生了强大的冲击3,洋务学堂的类型:方言学堂(外国语学堂);军事学堂;技术学堂【1862年在北京设立4,福建船政学堂(1866年左宗棠建立)。

学堂分前后两堂,前堂学习法文,训练造船技术;后堂学习英文,又称“英国学堂”,训练驾驶技术。

课程除外文及专业技术科外,还讲授儒经并兼习策论。

福建船政学堂为中国近代培养了一大批军事人才,加强了中国的海军力量5,洋务派派遣留学:幼童留美以及派遣留欧(容闳是发起者);洋务派派遣留学生是中国第一次官费留学,开中国近代留学之风,有一定贡献:一是培养了一批中体系统的洋务人才;而是留学生一经接触西方文明,学到了一些近代自然科学和生产技术知识,并把这些知识介绍到了中国;三是传播了西方社会的政治学说和哲学思想,促进了中国近代思想解放运动维新变法时期维新学堂:万木草堂(康有为创办于广州,变法派第一所学校,并撰有《长兴学记》为学规)、时务学堂(谭嗣同等创办于长沙,中西学并重,分经史子和西学几类,功课分作普通课和专门课两大类。

学完普通课后,再根据每人的志愿和特长,分别学习各种专门性的课程,以充实专门知识维新运动中的教育改革和维新运动家的教育思想(见下页)清末新政时期的教育改革:颁布学制、废科举(1905年废除;废科举标志着封建教育在形式上的结束,推动了新教育体制的建立和发展。

各地纷纷开始兴学;标志着天下士子所以来入仕的途径不复存在,使中国知识分子的出路发生巨大变化;去掉了知识分子思想上的紧箍咒,为新思潮传播奠定基础)和建立行政体制(1905年清政府效仿日本建立学部,作为中央教育行政机构。

1966年,在地方设劝学所,管辖当地学务;至此,从中央到基层的教育行政体制遂告建立)制定教育宗旨(忠君,尊孔,尚公,尚武,尚实),留学教育(庚款兴学与留美教育;留日教育)中国近代学制的比较(见下页)民国初年的教育改革1,制定教育方针:1912年,中华民国临时政府教育部颁布了新的教育方针,“注重道德教育,以实利教育、军国民教育辅之,更以美感教育完成其道德”。

第二章中国近代教育一、近代教育的起步1840 年鸦片战争以后,由于西方资本主义列强的人侵,中国传统的封建教育开始逐渐向半殖民地半封建教育转化。

中国教育近代化的历史轨迹,一般认为从洋务教育开始。

中国教育经历近代化与封建主义的多次交锋,最终在民国时期完成了从传统教育向资产阶级新教育的转变。

(一)教会学校在中国的举办1.从英华书院到马礼逊学校(1)英华书院1818年,英国传教士罗伯特·马礼逊(1782——1834)在马六甲(今雅加达)创办英华书院(The Anglo- Chinese college )。

1843 年英华书院正式迁往香港,次年更名为英华神学院,1856 年停办。

英华书院尽管不是设在中国本土,办学目的也只在“为宣传基督教而学习英文与中文”,但它是第一所主要面向华人的新式学校。

该校毕业的部分华人学生,成为近代中国第一批西学的知情者。

从传教士方面说,英华书院也为鸦片战争后教会学校的大量设立积累了经验,探索了路径,准备了人才。

(2)马礼逊学校1839年11月,独立的马礼逊学校在澳门成立,由美国人布朗(1810——1880)主持并任教师。

马礼逊学堂是最早设立于中国本土的比较正式的教会学校,因纪念马礼逊而得名。

1842 年11月,迁往香港,成为香港开埠后的第一所学校。

1850 年因故停办。

马礼逊学校是一所专门针对华人开办的学校,它以丰富的西学课程,充实了在此求学的中国青年,开阔了他们的知识视野,形成了他们近代社会观念的基础。

2.教会学校的竞相设立1842 年,中英《南京条约》签订后,西方传教士纷纷来华传教、办医院、办学校。

早期的教会学校集中在福州、广州、厦门、宁波、上海这五个开放通商的沿海城市和香港。

大多附设于教堂,规模小,程度低,绝大多数是相当于小学文化程度的学塾。

办学目的是为“传播福音开辟门路”。

招生对象以难童、贫苦人家的子弟及父母已为信徒的孩子为主。

为吸引学生,早期教会学校多免收学费和膳食费,甚至还提供衣服和路费等。

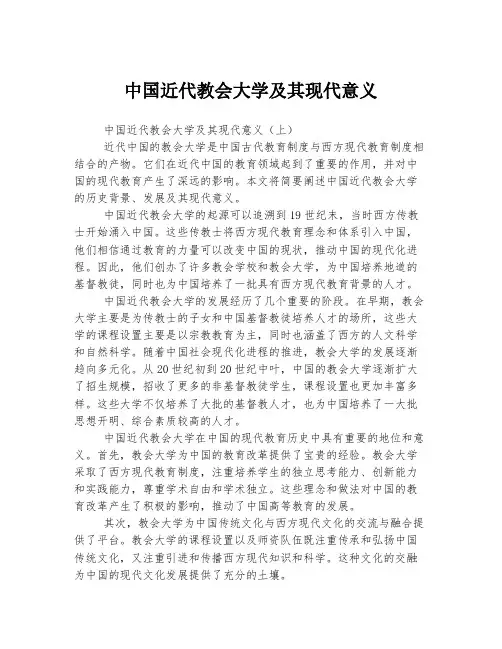

中国近代教会大学及其现代意义中国近代教会大学及其现代意义(上)近代中国的教会大学是中国古代教育制度与西方现代教育制度相结合的产物。

它们在近代中国的教育领域起到了重要的作用,并对中国的现代教育产生了深远的影响。

本文将简要阐述中国近代教会大学的历史背景、发展及其现代意义。

中国近代教会大学的起源可以追溯到19世纪末,当时西方传教士开始涌入中国。

这些传教士将西方现代教育理念和体系引入中国,他们相信通过教育的力量可以改变中国的现状,推动中国的现代化进程。

因此,他们创办了许多教会学校和教会大学,为中国培养地道的基督教徒,同时也为中国培养了一批具有西方现代教育背景的人才。

中国近代教会大学的发展经历了几个重要的阶段。

在早期,教会大学主要是为传教士的子女和中国基督教徒培养人才的场所,这些大学的课程设置主要是以宗教教育为主,同时也涵盖了西方的人文科学和自然科学。

随着中国社会现代化进程的推进,教会大学的发展逐渐趋向多元化。

从20世纪初到20世纪中叶,中国的教会大学逐渐扩大了招生规模,招收了更多的非基督教徒学生,课程设置也更加丰富多样。

这些大学不仅培养了大批的基督教人才,也为中国培养了一大批思想开明、综合素质较高的人才。

中国近代教会大学在中国的现代教育历史中具有重要的地位和意义。

首先,教会大学为中国的教育改革提供了宝贵的经验。

教会大学采取了西方现代教育制度,注重培养学生的独立思考能力、创新能力和实践能力,尊重学术自由和学术独立。

这些理念和做法对中国的教育改革产生了积极的影响,推动了中国高等教育的发展。

其次,教会大学为中国传统文化与西方现代文化的交流与融合提供了平台。

教会大学的课程设置以及师资队伍既注重传承和弘扬中国传统文化,又注重引进和传播西方现代知识和科学。

这种文化的交融为中国的现代文化发展提供了充分的土壤。

此外,教会大学还为中国培养了大量的优秀人才。

这些人才不仅在宗教领域做出了杰出的贡献,也在政治、经济、教育、文化等各个领域发挥了重要作用。

辅仁大学是怎样被政治接管批判并拆分的2012年02月23日08:52中国周刊周昂我要评论(0)字号:T|T1942年4月辅仁大学老校长陈垣在返校节运动会上的演讲。

资料图片辅仁大学旧址。

图/郭逢晨水粉画作品辅仁的消逝1952年,新建不久的中华人民共和国中央政府按照苏联模式教育体系,对全国旧有高等学校的院系进行全盘调整,清华从此由一所综合性大学变为单纯的工科大学,北大自此脱胎换骨,秉承了民间办学的私立大学自此成为绝响,在近现代教育史上曾经名盛一时的教会大学自此也销声匿迹。

这场教育体制改革,涉及全国四分之三的高校,史称“院系调整”。

20世纪后半叶中国高等教育系统的基本格局正是由此发端。

在这场对中国当代教育影响深远的“院系调整”运动中,由天主教人士创办的北京辅仁大学被并入北京师范大学,原校名撤销,迄今已整整一个甲子。

这一年与辅仁一同消失于这一年的“教会大学”,还有著名的燕京大学、圣约翰大学、金陵大学等十余所学校。

在20世纪前半叶,这些让人如雷贯耳的校名,曾经代表了中国高等教育的顶尖水平。

无解的问题1948年秋,北平学生石椿年报考了辅仁大学经济系,他记得,面试环节中,经济系主任赵锡禹先考了他一道英文题,然后特别问起了他对校园中学生游行活动的态度。

国共战事正酣,政治斗争的痕迹亦出现在辅仁大学的校园里,这令每个人都不得不加以留意。

次年6月30日,罗马天主教廷驻辅仁大学代表芮歌尼来到了华北高等教育委员会,拜访了其主要负责人周扬。

此时大半个中国已经解放,芮歌尼试图从周扬口中探听一下,即将建立的新政权对于辅仁这所教会大学的态度,从当时留下的文字记录看,这位美国人的口吻可谓客气而谨慎。

他的第一个问题是,“政府对私立大学的处理是否已有新的法令?”周扬答:“一般地说,外国人在中国开办学校,这件事实本身就损害了中国的教育主权。

”在这段具有“定调”色彩的答复中,周扬提出了一个所有教会学校都面临的敏感问题。

辅仁大学发端于1912年,当年9月,中国天主教两大领袖--马相伯、英敛之联袂上书罗马教皇,请求教廷派人来华,创办一所大学。

中国教会大学的历史可能在很多人的印象里,中国最早的现代意义上的大学是北京大学的前身——京师大学堂,而实际上,中国最早的大学是美国长老会在山东登州开办的登州文会馆。

登州文会馆原是一所小学,后演变为教会中学,1882年登州文会馆正式升为学院,北大的前身京师大学堂则成立于1898年。

对于今天的年轻人来讲,教会大学只在香港和国外才有,而对中国近代史上的教会大学,则相当陌生。

当一些人听到东吴大学、金陵大学、之江大学这些名字的时候,还以为是今天的一些民办的野鸡大学呢。

而实际上,在整个20世纪上半叶,中国的这十几所教会大学是中国高等教育中举足轻重的力量,为中国融入现代文明,为教育和社会的现代化都居功至伟。

这些教会大学培养出的学术大师的人数,学生的成材率,今天中国的任何一所大学都难以望其项背。

只是在1952年的那次全国院校大调整中,教会学校都集体消失了。

19世纪晚期,西方基督教会开始在中国创办一些高等教育机构,到了上世纪20年代之后已蔚为大观,包括新教创办的燕京大学、圣约翰大学、齐鲁大学、沪江大学、金陵大学、东吴大学、福建协和大学、岭南大学、华西协和大学、金陵女子文理学院等13所和天主教创办的3 所。

教会大学已经遍布华东、华北、华南、西南各地。

近日,香港浸会大学公布了2010年的招生计划,今年将在中国大陆招收140名本科生,除了高考成绩要达到重点本科线以外,还要求严格的面试筛选,每年的学费和住宿费一起,也要86000港币。

而在一百多年前,中国的这些教会学校则要“优惠”太多。

很多学校招收贫困家庭的子弟甚至是无家可归的小乞丐,学校不仅免收学费,还提供膳宿生活甚至路费。

而教会大学,除了一小部分学费收入,绝大多数开销都来自于海外教会和私人机构的捐赠。

教会大学还积极争取国外教育机构的资助。

如密苏里大学为燕京大学新闻系提供赞助;康奈尔大学和宾西法尼亚州立大学为金陵大学和岭南大学的农业科学提供赞助;洛克菲勒基金会资助齐鲁大学、圣约翰大学和北京协和医学院的医疗培训等。

中国历史上第一所女校鸦片战争后,西方传教士随着条约体系的建立来到中国,他们纷纷建校,传扬福音。

宁波作为最早开辟的五口通商城市之一,是传教士的首选之地。

1844年,女传教士爱尔德赛来到宁波建立宁波女塾,1857年宁波女塾与美国长老会承办的崇德女校合并,1923年崇德女校又与圣模女校中学部合并定名为“甬江女子中学”(简称“甬江女中”)。

“甬江女中”是近代中国内地第一所教会女子学校,亦是中国历史上第一所女校,可谓中国近代女学之先声。

来自英国的“宁波女巫”1840年,中英鸦片战争爆发,这不仅打开了中国闭关锁国的大门,也为西方传教士开辟了传教道路。

鸦片战争后,英国强迫清政府签订《南京条约》,除了割香港,偿军费外,又开辟上海、宁波等五处为商埠,实现中外自由通商。

自此,中国的门户正式开放。

1844年,中美签订《望厦条约》;同年,中法又签订《黄埔条约》。

这样,西方传教士获得在华传教和办学的特权,基督教教育就在列强的“条约体系”下传入浙江。

宁波作为五处通商口岸之一,倍受西方传教士青睐。

美国长老会对其原因分析说:“一因天气颇佳,与美相仿佛;一因宁音易学,各处土音均可相近;一因宁地尚未如闽广等省受外来之浇风,较易为化导也。

”可见,宁波无论在地理环境,还是在风土人情、思想开化上,都颇受西方传教士欢迎。

爱尔德赛就在这样的背景下,以传教士身份来到中国,兴办女校。

甬江女子中学的前身是一所女塾,称“宁波女塾”。

有趣的是,这个中国第一所女校的创办者并非中国人,而是一位外国的基督教女传教士,她就是被西方历史称为“宁波女巫”的来自英国的爱尔德赛女士。

爱尔德赛(Mary Ann Aldersey,1797~1868)生于英格兰埃塞克斯郡,当1843年她以英国“东方促进女子教育协会”传教士身份取道香港来到宁波时,已是46岁的中年妇人了。

对于一个外来人士在他国建立女生寄宿学校,爱尔德赛面临相当大的困难。

首先,在中国传统教育意识里,女子向来是不把识字当作一回事的。

近代九江教会学校研究近代九江教会学校是指位于中国江西省九江市的一批教会创办的学校,这些学校在九江市的近代教育史上扮演了重要的角色。

本文将对近代九江教会学校的历史沿革、办学特色和影响等方面进行研究。

一、历史沿革近代九江教会学校的历史可以追溯到19世纪末20世纪初。

当时,西方教会传教士开始在中国进行传教活动,同时也积极投入教育事业。

在九江地区,英国和美国的宣教团体相继创办了一些学校,为当地的教育事业作出了积极贡献。

在这些教会学校中,九江女子中学是其中的代表之一。

该校成立于19世纪末,最初是由一位英国传教士创建的。

随着时间的推移,该校逐渐完善了教育体系,成为了九江地区的一所知名女子学校。

还有一些其他的教会学校,如九江中学、九江小学等,它们也在九江的近代教育史上留下了浓墨重彩的一笔。

二、办学特色近代九江教会学校在办学特色上有着鲜明的标志,这主要表现在以下几个方面:1. 传教与教育相结合:近代教会学校在进行教育活动的也积极进行基督教传教工作。

学校里的学生不仅接受了良好的学术教育,同时也接受了宗教信仰的灌输。

这种传教与教育相结合的办学特色,也成为了当时教会学校的一大特点。

2. 注重德育教育:近代九江教会学校非常重视学生的德育教育,他们注重培养学生的品德修养,强调学生的道德品质和社会责任感。

这种德育教育的理念,也在一定程度上影响了当时九江地区的其他学校。

3. 提倡国际化教育:由于这些教会学校多是由西方传教士创建的,因此他们在课程设置和教学理念上也受到了西方教育的影响。

这些学校提倡国际化教育,注重培养学生的国际视野和跨文化沟通能力。

三、影响近代九江教会学校对当地教育事业产生了重要的影响,具体表现在以下几个方面:1. 推动了现代教育的发展:这些教会学校引进了西方的先进教育理念和教学方法,促进了当地教育的现代化发展。

学校教育水平的提升,也为九江市培养了大量优秀人才。

2. 传播了基督教文化:这些教会学校在进行教育教学的也进行了基督教文化的传播。

近代泉州教会学校对女性教育的影响近代泉州教会学校是近代中国教育史上的一道亮丽风景线,作为早期的西式教育,它的影响深远,对女性教育的发展也有着不可忽视的贡献。

本文将通过对近代泉州教会学校对女性教育的影响进行探究,旨在深入了解近代泉州教会学校对女性教育的推动作用。

近代泉州教会学校是近代中国教育史上的一朵奇葩,该校的女性教育对于时代的发展和社会的进步有着不可估量的作用。

在近代泉州教会学校中,女性教育的基本内容主要包括以下几个方面:1.基础课程:以英语、汉语、文学史、音乐、美术等为主要课程,学生通过学习这些基础课程,提高自己的综合素质和文化素养,为以后的学习和生活打下坚实的基础。

2.家政课程:在近代泉州教会学校中,家政课程非常重要,主要包括烹饪、做饭、卫生等方面的培训,让学生学会做饭、打扫卫生、管理家庭等基本技能,为以后的家庭生活打下基础。

3.体育锻炼:近代泉州教会学校非常注重学生的身体健康,探索出了一套自己的体育教育模式,通过音乐、游戏等方式,让学生锻炼身体,增强体质,保持健康。

1.女性地位得到提高近代泉州教会学校推动了女性教育的发展,让女性地位得到了提高,女性社会角色也得到了改变。

在过去,女性的地位是比较低下的,社会对女性有着很多的歧视和限制,女性的社会角色非常简单,要么是作为家庭主妇,要么是被贩卖到外地当妓女,这样的状况在近代泉州教会学校推动女性教育的时代得到了改善,女性通过教育拥有了更多的知识,能够参与到更多的社会活动中去,女性的地位也得到了提高。

2.女性素质提高近代泉州教会学校为女性提供了专业的教育,让女性人才得到了培养,女性的文化素质、社会素质和领导才能都得到了提高。

通过接受教育,女性掌握了更多的知识和技能,为以后的职业生涯打下了基础,同时也为女子成为社会中的领袖提供了条件和机会。

3.培养独立女性近代泉州教会学校注重女性独立自主的精神,鼓励女性走出家庭,参与到社会中去,拥有独立的人格和能力。