中级宏观经济学讲义12

- 格式:pptx

- 大小:241.60 KB

- 文档页数:30

第11章通货膨胀通货膨胀是世界各国政府和经济学家普遍关注的经济难题。

在不同的国家和不同的时期,通货膨胀表现的差异很大。

例如在20世纪后半叶,德国和日本的平均年通货膨胀率只有几个百分点,而意大利和英国的价格水平平均每年的上升幅度在10%以上。

而同一时期的美国,通货膨胀率的变化极不规则,从20世纪50年代后期的1%左右到70年代末的10%,然后又迅速降到5%,之后就一直保持在2%~5%之间。

在中国,这种情况更为典型。

改革开放前,由于实施计划经济制度,价格与工资都受国家管制,市场机制不起作用,因此无所谓通货膨胀问题。

改革开放以后随着市场机制的引入,我国通货膨胀的波动幅度逐渐增大。

通货膨胀最严重时达到25%(1994),最低时则为负数,即出现通货紧缩现象。

在一些发展中国家(例如南美和东欧的一些国家),通货膨胀更是经济发展的大敌,不少发展中国家迅速发展的经济被通货膨胀毁于一旦。

正因为通货膨胀问题的复杂性,经济学家对通货膨胀的理解和所下的定义也不尽一致。

通常较为公认的对通货膨胀的界定是:在纸币流通制度下,在一定时期内,由于货币发行量超过流通中实际货币需求量而引起的商品和劳务价格的普遍持续性的上涨。

这个定义正符合弗里德曼曾提出过的一个著名论断:“通货膨胀总是一种货币现象”(Friedman,1963)。

多年以来,为数众多的经济学家把弗里德曼的论断理解为货币主义的一个标志。

尽管对这一论断也有许多批判,但到目前为止,这一定义可以说是宏观经济理论中少数几个被经济学家所广泛接受的结论之一。

因此,我们对通货膨胀的讨论就从货币增长的效应开始。

11.1 货币增长效应当我们考察货币增长的效应时,会发现名义货币存量的增长与通货膨胀,以及名义利率、实际利率和货币实际余额之间存在着有趣的关系。

首先我们假定货币在长期是中性的,并假设真实产出和实际利率不变,分别以Y¯和r¯表示,设名义利率为is,预期通货膨胀率为πe。

吉林大学经济学院《中级宏观经济学》讲义配套教材:中级宏观经济学(布兰查德,第四版)导论+短期篇第一章,世界之旅【危机】产出下降经济衰退→下调利率与减税+扩大需求→高消费与通货膨胀→高财政赤字→私人投资减少【欧洲高失业率】劳动力市场刚性(高救济水平、高最低工资、高劳保水平)、劳动关系恶化、不当宏观政策。

【欧元】削弱贸易壁垒、汇率变动带来的不确定影响、货币兑换成本;但是要求共同货币政策则无法适应各国不同经济状况。

【日本衰退】投资性泡沫,需求和产出下跌。

复苏方案:低利率,公共工程,减税,健康的银行体系。

经济学家通过模型解释世界,模型有两种变量,模型的目的是说明外生变量如何影响内生变量。

第二章,本书之旅一、总产出【GDP】经济中一定时期内所生产的最终产品和劳务价值之和;是经济中一定时期内增加值的加总;是经济中一定时期内收入之和。

显示一国经济规模和平均生活水平。

【名义与真实】(按现期价格或者不变价格衡量)P t Y t=$Y t二、失业率【计算】u=U/L,L=N+U失业率=失业人数/劳动力总数没有工作并且正在找高失业率往往带来低劳动力参工率、更多丧失信心的工人退出劳动力。

对失业者福利有直接影响,亦是未有效利用资源的信号。

三、通胀率【GDP平减指数】=名义GDP/实际GDP反映物价总水平变动。

【CPI】显示本国消费物品的价格水平,高通胀不会影响收入分配,但会导致扭曲及更多不确定性、让对未来的决策更加困难。

短期产出决定于需求,受消费者信心等因素影响。

中期产出取决于供给因素(资本存量、技术、劳动力规模和技能)。

长期产出受教育系统、储蓄率、政府质量。

第三章物品市场一、GDP的构成(总产出的确定):Y=C+I+G+X-IM+IS二、均衡1——供给与需求【物品总需求】Z≡ C+I+G+X-IM【总需求决定因素】假定同样商品,任何数量,市场封闭,Z≡C+I+G• C=C(Y D)=c0+c1(Y-T)• I=Ī,假定投资为给定外生变量,住宅和非住宅投资• G(与T都难以用规则表述),不含国债利息及转移支付均衡时供求相等,需求Z等于产出Y,产出Y等于收入Y(同属GDP的两种表现形式),收入决定需求Z·代数方法=乘数*自主支出乘数大于1,导致自主支出增加的因素都能导致更大的产出增加。

目录•宏观经济学导论•国民收入核算与决定•失业、通货膨胀与经济增长•货币市场与资本市场均衡•开放经济条件下宏观经济政策选择•总供给与总需求模型及其政策应用宏观经济学导论研究对象宏观经济学以整个国民经济活动作为考察对象,研究社会总体经济问题以及相应的经济变量的总量是如何决定的及其相互关系。

任务宏观经济学的任务是揭示经济总体运行过程中的各种经济总量之间的关系和国民经济收入决定的基本规律,并对宏观经济现象的变化、发展和结果作出科学的分析和预测,以及为政府制定宏观经济政策提供科学的依据。

特点宏观经济学具有综合性、总量性、长期性、政策性和阶段性等特点。

研究方法宏观经济学的研究方法主要有实证分析和规范分析、均衡分析和非均衡分析、静态分析和动态分析等。

宏观经济学发展历程及主要流派发展历程宏观经济学的发展经历了古典主义、凯恩斯主义、新古典主义和现代货币主义等阶段。

主要流派古典主义强调市场机制的自动调节作用,主张自由放任的经济政策;凯恩斯主义强调国家干预经济的必要性,主张实行扩张性的财政政策和货币政策;新古典主义则主张恢复古典主义的自由放任原则,强调市场机制的调节作用;现代货币主义则强调货币供应量的变化对经济活动的影响,主张实行“单一规则”的货币政策。

国民收入核算与决定国内生产总值(GDP)核算方法生产法通过核算一定时期内各生产单位所生产的全部最终产品的价值总量来计算GDP,即各生产单位的总产值减去中间投入后的余额。

支出法通过核算一定时期内整个社会购买最终产品的总支出计算GDP,包括个人消费支出、政府购买支出、固定资本形成总额和净出口四部分。

收入法通过核算整个社会在一定时期内获得的收入来计算GDP,包括劳动者报酬、生产税净额、固定资产折旧和营业盈余四部分。

国民收入决定理论:简单模型与扩展模型简单模型基于凯恩斯的消费函数理论,认为消费是收入的函数,且边际消费倾向递减。

因此,国民收入由消费和储蓄决定,而储蓄又受到利率的影响。

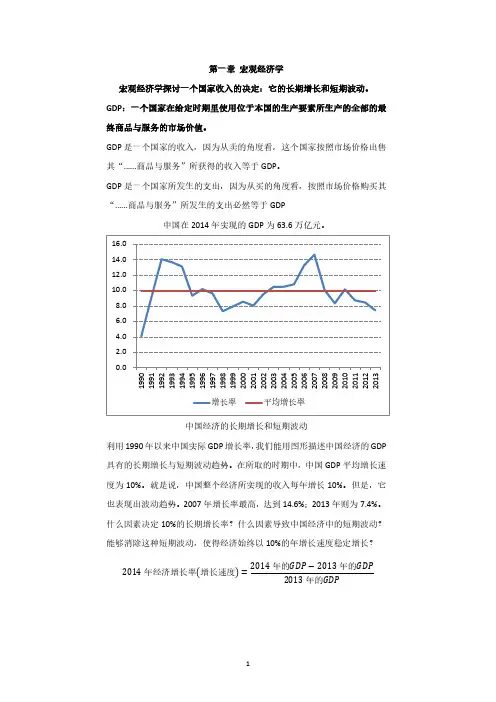

宏观经济学讲稿第一篇宏观经济变量第一章总产出一、总产出核算的指标1.国民生产总值和国内生产总值(1)国民生产总值(GNP):指一个国家或地区一定时期内由本地公民所生产的全部最终产品和劳务的价格总和。

GNP在统计时必须注意以下原则:第一,GNP统计的是最终产品,而不是中间产品。

最终产品供人们直接使用和消费,不再转卖的产品和劳务。

中间产品作为生产投入品,不能直接使用和消费的产品和劳务。

第二,GNP是流量而非存量。

流量是指一定时期内发生或产生的变量。

存量是指某一时点上观测或测量到的变量。

第三,GNP按国民原则,而不按国土原则计算。

(2)国内生产总值(GDP):指一定时期内在一个国家或地区范围内所生产的全部最终产品和劳务的价格总和。

GDP与GNP的关系是:GNP--本国公民在国外生产的最终产品和劳务的价格GDP=GNP+外国公民在本国生产的最终产品和劳务的价格2.国民生产净值与国内生产净值国民生产净值(NNP)与国内生产净值(NDP):GNP或GDP扣除折旧以后的余额。

它们是一个国家或地区一定时期内财富存量新增加的部分。

3.国民收入(NI):NNP或NDP扣除间接税后的余额。

它入体现了一个国家或地区一定时期内生产要素收入,即工资、利息、租金和利润的总和。

间接税指能够转嫁税负即可以通过提高商品和劳务的售价把税负转嫁给购买者的税收。

这类税收一般在生产和流通环节征收,如增值税、营业税、关税等。

直接税指不能转嫁税负即只能由纳税人自己承担税负的税收。

这类税收一般在收入环节征收,如所得税。

4.个人收入(PI):一个国家或地区一定时期内个人所得的全部收入。

它是国民收入进一些必要的调整后形成的一个指标。

最主要的扣减项有:公司未分配利润、社会保障支付;最主要的增加项有:政府对个人的转移支付,如失业救济、退休金、医疗补助等。

5.个人可支配收入(D P I):个人收入扣除所得税以后的余额。

国民经济核算体系(SNA)各级指标之间的关系是:GNP或GDP减折旧;等于——NNP或NDP减间接税;等于——NI减公司未分配利润、社会保障支付;加转移支付;等于——PI减个人所得税;等于——DPI二、总产出核算的方法1.收入法:把一个国家或地区一定时期内所有个人和部门的收入进行汇总。