2010版行标副溶血性弧菌和霍乱弧菌检验方法产品汇总

- 格式:pdf

- 大小:116.81 KB

- 文档页数:4

1范围本标准规定了食品中副溶血性弧菌(Vibrio parahaemolyticus)的检验方法。

本标准适用于食品中副溶血性弧菌的检验。

2设备和材料设备和材料除微生物实验室常规灭菌及培养设备外,其他设备和材料如下:2.1恒温培养箱:36 ℃±1 ℃。

2.2冰箱:2 ℃~5 ℃、7 ℃~10 ℃。

2.3恒温水浴箱:36 ℃±1 ℃。

2.4均质器或无菌乳钵。

2.5天平:感量0.1 g。

2.6无菌试管:18 mm×180 mm、15 mm×100 mm。

2.7无菌吸管:1 mL(具0.01 mL刻度)、10 mL(具0.1 mL刻度)或微量移液器及吸头。

2.8无菌锥形瓶:容量250 mL、500 mL、1000 mL。

2.9无菌培养皿:直径90 mm。

2.10全自动微生物生化鉴定系统。

2.11无菌手术剪、镊子。

3培养基和试剂3.13%氯化钠碱性蛋白胨水:见附录A中A.1。

3.2硫代硫酸盐-柠檬酸盐-胆盐-蔗糖(TCBS)琼脂:见附录A中A.2。

3.33%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂:见附录A中A.3。

3.43%氯化钠三糖铁琼脂:见附录A中A.4。

3.5嗜盐性试验培养基:见附录A中A.5。

3.63%氯化钠甘露醇试验培养基:见附录A中A.6。

3.73%氯化钠赖氨酸脱羧酶试验培养基:见附录A中A.7。

3.83%氯化钠MR-VP培养基:见附录A中A.8。

3.93%氯化钠溶液:见附录A中A.9。

3.10我妻氏血琼脂:见附录A中A.10。

3.11氧化酶试剂:见附录A中A.11。

3.12革兰氏染色液:见附录A中A.12。

3.13ONPG试剂:见附录A中A.13。

3.14Voges-Proskauer(V-P)试剂:见附录A中A.14。

3.15弧菌显色培养基。

3.16生化鉴定试剂盒。

4检验程序副溶血性弧菌检验程序见图1。

5操作步骤5.1样品制备5.1.1非冷冻样品采集后应立即置7℃~10℃冰箱保存,尽可能及早检验;冷冻样品应在45 ℃以下不超过15 min或在2℃~5℃不超过18 h解冻。

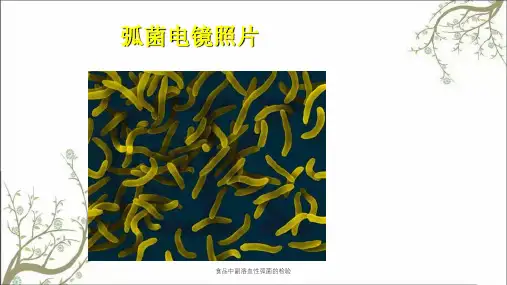

副溶血性弧菌(Vibrio parahaemolyticus)是广泛分布于海水、海底泥沙、浮游生物和鱼贝类中的海洋性细菌,为海产食品引起急性胃肠炎的重要病原菌之一,尤其是在夏秋季节的沿海地区,经常由于食用带有大量副溶血性弧菌的海产食品,引起爆发性食物中毒。

在非沿海地区,因食用此菌污染的食品而引起中毒者亦时有发生。

为保障食品卫生质量和食用安全,根据副溶血性弧菌的特性,进行下列检验,以便鉴别诊断。

第一节副溶血性弧菌标准的检验方法一、检验方法(一)操作步骤1. 分离培养:首先称取样品25g,加225mL3.5%灭菌盐水,用均质器打碎或用乳钵磨碎,接种氯化钠琼脂平板和嗜盐性琼脂平板各一个,同时取10mL加入100mL增菌液中,放37℃8~16h培养后,涂上述平板进行分离,37℃培养18~24h取出观察,挑取可疑菌落,转种3.5%氯化钠三糖铁斜面,37℃、24h观察结果。

2. 涂片镜检:将三糖铁培养基上反应可疑者即底层变黄(葡萄糖产酸不产气)、上层斜面不变(乳糖、蔗糖不分解)、有动力、不产生硫化氢,进行革兰氏染色镜检形态。

3. 嗜盐性试验:将上述可疑培养物分别接种不同含量的盐胨水(0%,3%,7%,10%)于37℃24h培养后观察生长情况,在无盐和10%盐的胨水中不生长,在3%和7%盐的胨水中生长良好者,继续进行下列有关试验。

4. 生化试验:分别接种下列各类生化培养基,葡萄糖、乳糖、蔗糖、甘露醇、甲基红、靛基质、V-P,赖氨酸、鸟氨酸、精氨酸、硫化氢及溶血性试验,放37℃培养,除V-P、靛基质和甲基红试验培养48h后加试剂观察外,其他均在24h观察结果。

5. 动物试验:将上述符合各类反应的副溶血性弧菌,接种3.5%氯化钠胨水,经37℃、16~18h培养后,小鼠腹腔注射0.3mL,观察2~3d,将死亡小鼠进行解剖作分离培养。

(二)检验程序图6-1 副溶血性弧菌检验程序二、结果分析判定及注意事项(一)样品处理采样时应注意首选准备好灭菌用具及容器,以无菌手续取有代表性的样品,样品必须尽快送检,不宜存放时间过长,副溶血性弧菌在适宜温度下繁殖较快,但不适于低温生存,在寒冷的情况下容易死亡,防止待检材料冷冻,以免影响检验结果。

多重PCR方法检测食品中霍乱弧菌、副溶血性弧菌和单核细胞增生李斯特氏菌江迎鸿;谭贵良;陈亚波;李向丽【摘要】通过扩增霍乱弧菌(VC)、副溶血性弧菌(VP)和单核细胞增生李斯特氏菌(LM)的特异性核酸片段,建立了VC、VP和LM的多重PCR检测方法,相应的扩增片段分别为588、450、234 bp.该方法特异性强、灵敏度高、简便、快速,可实现对上述致病菌的同时检测,在接种食品中检测灵敏度达到103 CFU/mL.【期刊名称】《广东农业科学》【年(卷),期】2011(038)010【总页数】4页(P135-137,150)【关键词】多重PCR;霍乱弧菌;副溶血性弧菌;单核细胞增生李斯特氏菌;食品【作者】江迎鸿;谭贵良;陈亚波;李向丽【作者单位】中山市质量计量监督检测所,广东中山528403;中山市质量计量监督检测所,广东中山528403;中山市质量计量监督检测所,广东中山528403;中山火炬职业技术学院生物医药系,广东中山528436【正文语种】中文【中图分类】TS201.6长期以来,各食品质检部门和食品企业内部大都采用培养的方式对致病菌进行检测。

这些传统方法不仅费时、费力,而且结果假阳性较高,不能适应现代微生物快速检测发展的需要。

因此,近年来一些研究者开始采用新兴的分子生物学方法(如定量PCR和多重PCR法)对食品中致病菌进行检测。

其中多重PCR法是一种较为理想的方法,可在同一个PCR反应体系中加入两对或两对以上的引物,同时扩增出多个核酸片段,实现对多个致病菌的快速检测。

目前已有对水产品中霍乱弧菌和副溶血性弧菌、肠出血性大肠杆菌、沙门氏菌和单核细胞增生李斯特氏菌[1-2]以及对饮用水[3]和无公害畜禽肉中[1]多种致病菌进行多重PCR检测的报道,但未见对食品中霍乱弧菌、副溶血性弧菌和单核细胞增生李斯特氏菌3种致病菌进行多重PCR检测的研究。

本研究采用以上3种致病菌的特异性引物,在单重PCR的基础上建立了多重PCR检测方法,实现了多种致病菌的同步快速检测。

一起副溶血性弧菌食物中毒的实验室检测摘要】目的对一起食物中毒的可疑病原菌进行相关的实验室检测。

方法按照gB/T4789.-2008、GB4789-2010,对食物中毒患者肛拭子24份、酒店厨师肛拭子、手表面涂抹样各4份、厨房间餐具等涂抹样17份进行致病菌检测。

结果 24份患者肛拭子标本中检出副溶血性弧菌12株,检出率为50%,其他样本未检出致病菌。

结论综合流行病学调查、临床症状和实验室检测,证实本次食物中毒由副溶血性弧菌引起。

【关键词】副溶血性弧菌食物中毒2010年8月3日8:00本中心接报某酒店婚宴发生了一起食物中毒,经流行病学调查、实验室检测并结合临床症状,确认为副溶血性弧菌引起,结果报告如下:1 流行病学调查2010年8月2日中午连云区某酒店举办婚宴,约370人用餐,发病人数36人。

最短潜伏期为10小时,最长潜伏期为25小时,发病高峰在餐后13-15小时,有近20人发病。

主要症状为腹痛、腹泻、呕吐、头痛、头晕,腹痛多是在上腹部绞痛,腹泻次数多为7-10次/天,多为水样便。

经抗菌治疗和输液补水,患者均痊愈出院,未发生死亡病例。

喜宴菜谱中有较多海产品(海虾、海蜇丝、鱿鱼、黄鱼等)及其他炒菜,由于酒店未对该餐次食物留样,未采集到剩余食品。

2 材料和方法2.1 样品来源患者肛拭子24份、酒店厨师肛拭子、表面涂抹样各4份、厨房间餐具6份、容器5份、冷菜间刀具2份、砧板2份,共计49件检样。

上述样品保存于缓冲蛋白胨水中送样。

2.2 培养基与试剂各种增菌、分离培养基、系列生化反应管均购自杭州天和微生物试剂有限公司;科玛嘉沙门氏菌显色培养基、金黄色葡萄球菌显色培养基、大肠O157显色培养基、弧菌显色培养基均购自郑州博赛生物技术有限公司;药敏纸片由中国药品生物制品检定所生产;我萋氏琼脂由本实验室自制;均在效期内使用。

2.3 检验方法对所采样品按照GB/T4789-2008、GB4789-2010方法对可能引起食源性疾病的各种致病菌进行增菌及分离培养。

副溶血性弧菌标准的检验方法副溶血性弧菌(Vibrio parahaemolyticus)是广泛分布于海水、海底泥沙、浮游生物和鱼贝类中的海洋性细菌,为海产食品引起急性胃肠炎的重要病原菌之一,尤其是在夏秋季节的沿海地区,经常由于食用带有大量副溶血性弧菌的海产食品,引起爆发性食物中毒。

在非沿海地区,因食用此菌污染的食品而引起中毒者亦时有发生。

为保障食品卫生质量和食用安全,根据副溶血性弧菌的特性,进行下列检验,以便鉴别诊断。

第一节副溶血性弧菌标准的检验方法一、检验方法(一)操作步骤1. 分离培养:首先称取样品25g,加225mL3.5%灭菌盐水,用均质器打碎或用乳钵磨碎,接种氯化钠琼脂平板和嗜盐性琼脂平板各一个,同时取10mL加入100mL增菌液中,放37℃8~16h培养后,涂上述平板进行分离,37℃培养18~24h取出观察,挑取可疑菌落,转种3.5%氯化钠三糖铁斜面,37℃、24h观察结果。

2. 涂片镜检:将三糖铁培养基上反应可疑者即底层变黄(葡萄糖产酸不产气)、上层斜面不变(乳糖、蔗糖不分解)、有动力、不产生硫化氢,进行革兰氏染色镜检形态。

3. 嗜盐性试验:将上述可疑培养物分别接种不同含量的盐胨水(0%,3%,7%,10%)于37℃24h培养后观察生长情况,在无盐和10%盐的胨水中不生长,在3%和7%盐的胨水中生长良好者,继续进行下列有关试验。

4. 生化试验:分别接种下列各类生化培养基,葡萄糖、乳糖、蔗糖、甘露醇、甲基红、靛基质、V-P,赖氨酸、鸟氨酸、精氨酸、硫化氢及溶血性试验,放37℃培养,除V-P、靛基质和甲基红试验培养48h后加试剂观察外,其他均在24h观察结果。

5. 动物试验:将上述符合各类反应的副溶血性弧菌,接种3.5%氯化钠胨水,经37℃、16~18h 培养后,小鼠腹腔注射0.3mL,观察2~3d,将死亡小鼠进行解剖作分离培养。

(二)检验程序图6-1副溶血性弧菌检验程序二、结果分析判定及注意事项(一)样品处理采样时应注意首选准备好灭菌用具及容器,以无菌手续取有代表性的样品,样品必须尽快送检,不宜存放时间过长,副溶血性弧菌在适宜温度下繁殖较快,但不适于低温生存,在寒冷的情况下容易死亡,防止待检材料冷冻,以免影响检验结果。

副溶血弧菌DPO-PCR检测方法的建立李丹丹;徐义刚;王昱;邱索平;高会江;高慎阳【摘要】以副溶血弧菌(Vibrio parahaemolyticus,VP)toxR基因为靶基因设计了一对双启动寡核苷酸(DPO)引物,建立了DPO-PCR快速检测VP的方法.结果显示,退火温度在49~69℃都能有效地扩增出目的基因,表明该检测方法对退火温度不敏感;该DPO引物仅与VP的扩增反应呈阳性,而与其他菌株无非特异性扩增反应,表明该方法特异性强;该方法的灵敏度为121 CFU/mL.利用该检测方法对采集的550份样品进行检测,共计检出19份VP阳性样品,与行标法(SN/T 1870-2007)检测结果一致,实用性良好.该DPO-PCR方法设计简单、特异性强,具有良好的实用性.【期刊名称】《食品与发酵工业》【年(卷),期】2015(041)011【总页数】4页(P133-136)【关键词】副溶血弧菌;toxR基因;DPO-PCR【作者】李丹丹;徐义刚;王昱;邱索平;高会江;高慎阳【作者单位】海南出入境检验检疫局检验检疫技术中心,海南海口,570311;黑龙江出入境检验检疫局检验检疫技术中心,黑龙江哈尔滨,150001;重庆出入境检验检疫局检验检疫技术中心,重庆,404100;从化出入境检验检疫局,广东广州,510900;中国农业科学院北京畜牧兽医研究所,牛遗传育种研究室,北京,10019;辽宁医学院畜牧兽医学院,辽宁锦州,121001【正文语种】中文副溶血弧菌(Vibrio parahaemolyticus,VP)是一种革兰氏阴性嗜盐菌,在海水养殖的牡蛎、虾和蟹等贝类、甲壳类水生动物中分布广泛,是流行程度、危害程度最高的食源性致病菌之一[1],人类进食被VP污染的食品会引起急性胃肠炎,严重者还可引起败血症[2-3],是国际公认的食物中毒病原菌,其引发的食源性疾病已成为当前全球面临的公共卫生问题之一[4]。

近年来,我国沿海地区常发生由该致病菌感染引发的食源性中毒事件,该菌也是我国进出口水产品检测的主要检测项目之一[5-6]。