神经病理性疼痛

- 格式:ppt

- 大小:2.02 MB

- 文档页数:36

疼痛管理使用物理疗法缓解神经病理性疼痛疼痛是一种常见的症状,对患者的生活质量和心理健康有着极大的影响。

神经病理性疼痛是指由神经系统的病理性改变引起的疼痛,具有持续性和难于治疗的特点。

传统的药物治疗在一定程度上可以减轻疼痛,但副作用和药物依赖性却是不可忽视的问题。

因此,物理疗法作为一种非侵入性、无副作用的治疗手段,近年来在疼痛管理中得到了广泛的应用。

1. 物理疗法的种类物理疗法是指通过物理手段对患者进行治疗的方法,主要包括理疗、热疗、冷疗、超声波、电疗等多种形式。

在疼痛管理中,物理疗法可以通过改善组织血液循环、促进组织修复和舒缓神经疼痛来缓解疼痛症状。

不同的物理疗法适用于不同类型的疼痛,医生会根据患者的具体情况来选择合适的疗法。

2. 理疗理疗是通过按摩、矫正姿势、运动疗法等手段来改善病理症状的一种物理治疗方法。

在神经病理性疼痛的管理中,理疗可以通过矫正姿势和改善肌肉张力来减轻疼痛。

例如,对于颈椎神经根痛的患者,医生可以通过进行颈椎牵引以解除神经根的压迫,从而缓解疼痛。

3. 热疗热疗是通过给患者局部施加热能来改善病理症状的物理治疗方法。

热疗可以通过增加血液循环和舒缓肌肉来缓解神经病理性疼痛。

常见的热疗方法包括热敷、温泉浴、红外线照射等。

然而,需要注意的是,在进行热疗之前,医生应该评估患者的皮肤和神经功能,并根据具体情况调整温度和时间。

4. 冷疗冷疗是通过给患者局部施加冷能来改善病理症状的物理治疗方法。

冷疗可以通过收缩血管、减少炎症反应和降低组织渗出来减轻疼痛。

常见的冷疗方法包括冰敷、冷水浴和冷凝胶等。

然而,冷疗也需要注意避免过度使用,以免导致冻伤等并发症的发生。

5. 超声波超声波是一种通过超声作用来改善组织状况的物理治疗方法。

在神经病理性疼痛的治疗中,超声波可以通过加速组织修复和舒缓神经疼痛来减轻疼痛症状。

超声波可以促进细胞代谢和增加组织温度,从而加速组织修复并缓解疼痛。

6. 电疗电疗是通过电流刺激神经和肌肉来减轻疼痛的物理治疗方法。

2020周围神经病理性疼痛诊疗中国专家共识(完整版)神经病理性疼痛(NP)是一种由躯体感觉系统损伤或疾病导致的疼痛,包括周围神经病理性疼痛和中枢神经病理性疼痛。

周围神经病理性疼痛较为常见,是由许多不同疾病和损害引起的综合征,涵盖了100多种临床疾病,对病人的生活质量有严重影响。

由于神经病理性疼痛的机制复杂,导致临床上慢性NP病人的治疗不充分,甚至出现不恰当的治疗。

为规范周围神经病理性疼痛的诊断和治疗,XXX、国家临床重点专科·XXX疼痛专科医联体和北京市疼痛治疗质量控制改进中心组织国内专家多次研讨,制定了《周围神经病理性疼痛诊疗中国专家共识》。

神经病理性疼痛(NP)由躯体感觉系统的损伤或疾病导致的疼痛。

根据损伤或疾病的解剖位置,NP分为周围神经病理性疼痛(pNP)和中枢神经病理性疼痛。

周围神经病理性疼痛在临床中较为常见,由周围神经损害而导致pNP的常见病因及综合征见表。

随着人口老龄化,周围神经病理性疼痛的发病率逐年增加。

不同疾病导致的周围神经病理性疼痛的发病率各不相同。

痛性糖尿病周围神经病变(painful diabetic peripheralneuropathy,PDPN)是糖尿病最常见的慢性并发症,16%的糖尿病患者受其影响,但许多病人未被诊断(12.5%)和未经治疗(39%)。

根据2013年的数据,我国2型糖尿病患病率高达10.4%,约有22万病人受PDPN困扰。

带状疱疹后神经痛(postherpetic neuralgia。

PHN)也是常见的一种周围神经病理性疼痛,年发病率为3.9~42.0/1万,9%~34%的带状疱疹病人会发生PHN。

我国城市医院皮肤科、神经科和疼痛科就诊≥4岁病人中,带状疱疹的总体患病率为7.7%,PHN的总体患病率为2.3%,两者患病率均随年龄增加而逐渐升高。

NP的发病机制非常复杂,包括组织和细胞结构的改变以及功能异常。

其中常见的机制包括离子通道的改变、外周敏化、中枢敏化和下行抑制系统功能的降低等。

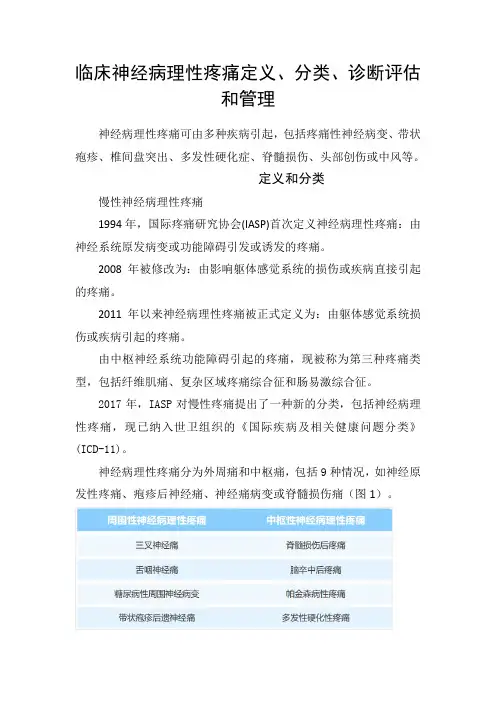

临床神经病理性疼痛定义、分类、诊断评估和管理神经病理性疼痛可由多种疾病引起,包括疼痛性神经病变、带状疱疹、椎间盘突出、多发性硬化症、脊髓损伤、头部创伤或中风等。

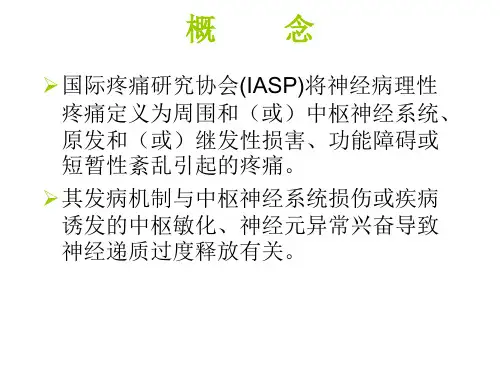

定义和分类慢性神经病理性疼痛1994年,国际疼痛研究协会(IASP)首次定义神经病理性疼痛:由神经系统原发病变或功能障碍引发或诱发的疼痛。

2008年被修改为:由影响躯体感觉系统的损伤或疾病直接引起的疼痛。

2011年以来神经病理性疼痛被正式定义为:由躯体感觉系统损伤或疾病引起的疼痛。

由中枢神经系统功能障碍引起的疼痛,现被称为第三种疼痛类型,包括纤维肌痛、复杂区域疼痛综合征和肠易激综合征。

2017年,IASP对慢性疼痛提出了一种新的分类,包括神经病理性疼痛,现已纳入世卫组织的《国际疾病及相关健康问题分类》(ICD-11)。

神经病理性疼痛分为外周痛和中枢痛,包括9种情况,如神经原发性疼痛、疱疹后神经痛、神经痛病变或脊髓损伤痛(图1)。

图1 神经病理性疼痛部分分类每种疾病都是更详细的内容模型的一部分,该模型描述支持明确诊断的调查,包含疼痛严重程度、时间特征和社会心理因素的代码。

这急性神经病理性疼痛急性神经病理性疼痛(通常与炎症有关)包括术后疼痛,急性坐骨神经痛,或急性带状疱疹,以及其他少见的情况,如格林-巴利综合征。

COVID-19相关神经病理性疼痛在COVID-19大流行早期,除嗅觉和听力丧失外,还出现COVID-19相关的急性神经表现,包括癫痫、中风或脑炎。

尤其是在急性期,约70%的COVID-19感染者(包括轻度至中度病例)受到疼痛的影响,通常包括肌痛和头痛。

重症COVID-19的神经病理性疼痛机制包括全身性中枢神经系统炎症和通过神经侵犯造成的直接神经损伤,使人体缺失神经保护和神经免疫调节作用。

COVID-19的长期神经后遗症在非住院患者中也有提到,包括疼痛、偏头痛和认知障碍,甚至更严重的并发症,如中风、外周神经系统障碍、癫痫、锥体外系障碍和其他神经系统疾病。

神经病理性疼痛中神经生长因子的作用及其相关镇痛药物研发进展神经病理性疼痛是躯体感觉神经系统损伤或功能紊乱而导致的疼痛,全球约有6% ~8%的人患有神经病理性疼痛。

神经病理性疼痛病程短则数月长则数年,常伴随睡眠障碍、焦虑、抑郁,严重影响患者的生存质量。

神经生长因子(nerve growth factor,NGF)是神经营养因子家族成员之一,广泛分布于外周及中枢神经系统、骨骼肌以及腺体中,在胚胎发育、免疫调节、造血等方面具有重要作用。

近年来,NGF及其受体已成为治疗神经病理性疼痛的新靶点,人源化NGF单克隆抗体已进入临床试验阶段,具有良好的临床应用前景。

本文就目前NGF参与调节神经病理性疼痛的具体机制和调节NGF的镇痛药物的研发进展进行综述,以期为疼痛研究和相关药物研发提供参考。

1 神经生长因子参与调节神经病理性疼痛的作用机制1.1 神经生长因子的异常表达在胚胎和幼年动物体内,NGF主要由靶组织(包括皮肤、肌肉和血管组织)内神经合成分泌,促进神经纤维生长、分化和损伤修复;正常成年机体内中枢和外周神经纤维的生存不依赖于NGF,神经系统内NGF蛋白水平极低,而损伤、炎症等情况下炎症细胞及神经胶质细胞、施旺细胞(Schwann cell)、成纤维细胞、上皮细胞、内皮细胞、结缔组织、肌肉细胞等可大量分泌NGF,调节免疫反应,促进损伤修复,维持机体稳态。

研究发现,NGF的异常表达与神经病理性疼痛密切相关。

在坐骨神经慢性压迫损伤(chronic instruction injury,CCI)[1]、脊神经结扎(spinal nerve ligation,SNL)[2]、紫杉醇[3]等诱导的神经病理性疼痛动物模型中NGF蛋白水平异常升高,临床神经病理性疼痛患者[4] NGF表达上调。

其中,在CCI诱导的神经病理性疼痛模型中术侧坐骨神经[5]、背根神经节(dorsal root ganglion,DRG)[6]、脊髓背角[7] NGF蛋白或转录水平均显著增高。

神经病理性疼痛中西医诊疗神经病理性疼痛的基本定义为“由躯体感觉系统的损害或疾病导致的疼痛”,是由多种不同疾病和损害诱发的综合征,包含了一百多种临床疾病,一旦发病,会对患者身心造成严重损伤,导致其生活质量大幅下降。

由于其病理机制复杂,患者因个人机体及其他因素影响发病机理更是复杂,在临床中经常出现诊断不明确、治疗不恰当、不充分等问题,患者不能明确知晓问题产生原因,对治疗依从性较差。

只有对神经病理性疼痛病因、分类、临床表现等有一个基本了解,知晓中西医诊疗方法,才能更好地进行诊断和治疗。

一、神经病理性疼痛分类及主要症状神经病理性疼痛是临床中较为常见的症状, 2008国际疼痛学会神经病理性疼痛特别兴趣小组提出,神经病理性疼痛患病率为3.3%至8.2%,但其发病机制复杂,包含组织、细胞结构改变和功能异常,如感染中毒、血管病变、自身免疫异常、肿瘤、营养代谢异常等,不同疾病发病率各不相同,目前我国并没有相关性的系统性研究。

按照其病因及病区可知神经病理性疼痛可分为周围性和中枢性两种,周围神经病理性疼痛在临床中较为普遍,一般主要表现为带状疱疹后神经痛、糖尿病性周围神经病变及三叉神经痛等;中枢性神经病理性疼痛主要有脑卒中后疼痛、缺血性脊髓病疼痛、幻肢痛等。

神经病理性疼痛的病程较为漫长,一般在三个月以上,在治疗过程中,及时有效去除病因,疼痛症状仍然会持续一段时间,存在痛觉过敏、自发性疼痛、感觉异常等表现,其中,痛觉过敏较为常见,有阵发性和持续性两种,具体疼痛表现较为多样,包含电击样、烧灼样、针刺样及牵拉样等,给患者日常生活和工作带来极大痛苦。

二、神经病理性疼痛诊断标准(1)病史显示存在因神经损害导致的感觉异常;(2)疼痛区域在神经解剖分布范围内;(3)至少有一次检查证明疼痛区域符合神经分布;(4)至少存在一项辅助检查证实患者存在神经损害。

以上四种皆包含在内,可确定为该病;包含三种,则说明有可能,需要进行更加全面细致的检查和诊断;符合前两种,也说明有可能,需要再次检查和诊断。