急性呼吸窘迫综合征(ARDS)新定义

- 格式:ppt

- 大小:3.35 MB

- 文档页数:29

急性呼吸窘迫综合征(ARDS)病人治疗一、定义是发生与严重感染、休克、创伤及烧伤等疾病过程中,由于肺毛细血管内皮细胞和肺泡上皮细胞损伤引起弥漫性肺间质及肺泡水肿并导致的,以进行性低氧血症、呼吸窘迫为特征的临床综合征。

ARDS为严重的ALI (急性肺损伤)。

二、命名ARDS被人们认识的历史悠久,早在第一次世界大战期间,人们就发现有相当多的战士, 伤亡时表现出严重缺氧和呼吸衰竭,因尸检病理改变主要表现为“充血性肺不张”,就命名为“创伤性湿肺”(traumatic wet lung),以后又有学者发现各种其他原因引起的严重缺氧和呼吸衰竭,就根据各自发现的不同病因、临床特点和病理改变,相继将其命名为创伤后广泛性肺萎缩(posttraumalic massive pulmonary collapse)、气浪肺(blast lung)、休克肺(shock lung)>充血性肺不张(congestive atelectasis)等30余种命名。

ARDS的首次命名于1967年,当时的A并不是急性(acute),而是成人(Adult),这是为了和因先天性肺泡发育不全导致的婴儿呼吸窘迫综合征(IRDS)相区别。

上世纪60-70年代,经过很长时间的争论,于1982 年在北京召开专题会议,将其更名为成人型呼吸窘迫综合征。

1992年欧美召开ARDS专题讨论会,虽然仍未ARDS,但A已经由Adult (成人)改为Acute(急性),并沿用至今。

三、病因及发病机制, 化学性因素:吸入毒气、烟尘、胃内容物及氧中毒等/肺内因素—►物理性因素:肺挫伤、放射性损伤/ (直接)、化学性因素:重症肺炎(此为国内ARDS主要原因)病因/\ /严重休克∖感染中毒症肺外因素严重非胸部外伤(间接)、了大面积烧伤' 大量输血、急性胰腺炎、药物或麻醉品中毒四、病理生理改变ARDS主要病理特点是肺实质细胞损伤,主要病理改变是肺广泛性充血水肿和肺泡内透明膜形成。

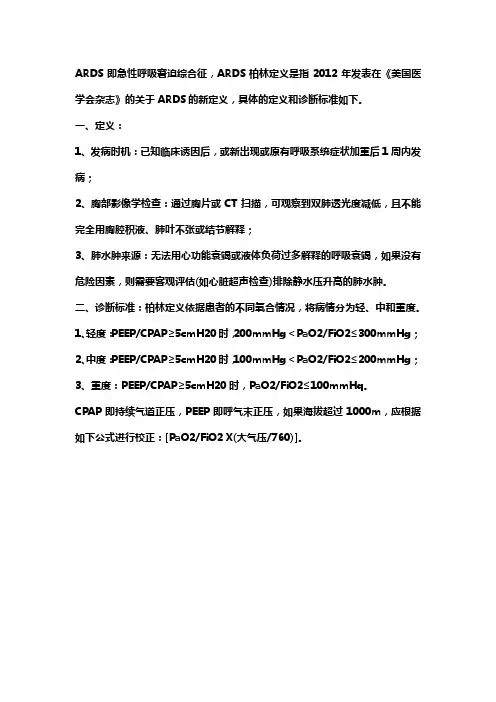

ARDS即急性呼吸窘迫综合征,ARDS柏林定义是指2012年发表在《美国医学会杂志》的关于ARDS的新定义,具体的定义和诊断标准如下。

一、定义:

1、发病时机:已知临床诱因后,或新出现或原有呼吸系统症状加重后1周内发病;

2、胸部影像学检查:通过胸片或CT扫描,可观察到双肺透光度减低,且不能完全用胸腔积液、肺叶不张或结节解释;

3、肺水肿来源:无法用心功能衰竭或液体负荷过多解释的呼吸衰竭,如果没有危险因素,则需要客观评估(如心脏超声检查)排除静水压升高的肺水肿。

二、诊断标准:柏林定义依据患者的不同氧合情况,将病情分为轻、中和重度。

1、轻度:PEEP/CPAP≥5cmH20时,200mmHg<PaO2/FiO2≤300mmHg;

2、中度:PEEP/CPAP≥5cmH20时,100mmHg<PaO2/FiO2≤200mmHg;

3、重度:PEEP/CPAP≥5cmH20时,PaO2/FiO2≤100mmHq。

CPAP即持续气道正压,PEEP即呼气末正压,如果海拔超过1000m,应根据如下公式进行校正:[PaO2/FiO2 X(大气压/760)]。

急性呼吸窘迫综合症中南大学湘雅医院急诊科李湘民急性呼吸窘迫综合征(ARDS)是一种以进行性呼吸困难和顽固性低氧血症为特征的急性呼吸衰竭。

ARDS不仅发生于成人,也发生于儿童,国际间统一命名为急性呼吸窘迫综合征(Acute respiratory distress syndrome ARDS)。

一、发病率与死亡率:美国ARDS的发病为75例/10万/年、加那利群岛为2-4例/10万/年,ARDS发病率为1.5~75例/10万/年。

我国目前尚缺乏大样本量的发病率统计。

ARDS的病死率仍高达50一70%,其中死于呼吸衰竭仅占16%,多数死于多器官衰竭,单个器官衰竭死亡率15~30%,2个器官衰竭死亡率45—55%,3个或3个以上器官衰竭时死亡率80%,如3个器官功能衰竭达1周以上死亡率高达98%。

从病因方面分析,并发败血症的ARDS病死率为70%,并发吸入性肺炎的ARDS 病死率为90%。

二、病因:ARDS病因很多,根据在肺损伤中的作用,导致ARDS的原发病或高危因素大致可分为两大类。

,(一)直接损伤:胃内容物、淡(海)水吸入;弥漫性肺部感染如细菌、病毒;滋原体、肺囊虫等;吸入有毒气体如二氧化硫、氯气、光气、烟雾、高浓度氧等;肺挫伤。

目前又称肺内源性ARDS。

(二)间接损伤(基础病并未直接损伤肺):脓毒综合征、严重非胸部创伤、重症胰腺炎、急诊复苏过程中的大量输液、输血以及心肺转流。

目前称为肺外源性ARDS 最常引起ARDS的次序是脓毒症、多发伤、大量输液、胃内容物吸入、肺挫伤、重症肺炎和淹溺。

目前又称为肺源性ARDS。

三、发病机制及病理改变:各种直接因素引起ARDS首先作用在肺泡上皮,使I型肺泡上皮细胞完整性性受到破坏甚至发生”脱屑性改变”导致基底膜暴露形成”肺泡溃疡”。

II型细胞上皮受到损伤,表面活性物质的合成和释放障碍,并促使肺泡巨噬细胞和炎症反应链的激活导致肺内炎症反应。

病理变化以肺泡腔内改变为主,引起肺泡腔内水肿,纤维旦白、胶原旦白渗出和中性粒细胞聚集,可合并肺泡内出血,导致肺实变。

急性呼吸窘迫综合征【概述】急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome,ARDS)是指严重感染、创伤、休克等肺内外袭击后出现的以肺泡毛细血管损伤为主要表现的临床综合征,属于急性肺损伤(acute lung injury,ALI)是严重阶段或类型。

其临床特征呼吸频速和窘迫,进行性低氧血症,X线呈现弥漫性肺泡浸润。

本症与婴儿呼吸窘迫综合征颇为相似,但其病因和发病机制不尽相同,为示区别,1972年Ashbauth提出成人呼吸窘迫综合征(adult respiratory distress syndrome)的命名。

现在注意到本征亦发生于儿童,故欧美学者协同讨论达成共识,以急性(acute)代替成人(adult),称为急性呼吸窘迫综合征,缩写仍是ARDS。

【诊断】至今由于缺乏特异的检测指标,给早期早期带来困难。

凡有可能引起ARDS的各种基础疾病或诱因,一旦出现呼吸改变或血气异常,均应警惕有本征发生的可能。

建立诊断综合临床、实验室及辅助检查,必要的动态随访观察,并排除类似表现的其他疾病。

为疾病统计和科研需要,必须依据确定的诊断标准。

历年来曾有各家提出的各种诊断标准,差别甚大。

欧美学者在1992年分别在美国和欧洲的学术会议上商讨、1992年同提出、并在1994年各种杂志发表的关于ALI和ARDS定义和诊断标准,最近在我国被广泛介绍和推荐。

ARDS诊断标准除规定PaO/FiO≤26.7kPa(200mmHg)外,其余指标与ALI相同。

1995年全国危重急救学学术会议(庐山)仿照上述标准提出我国ARDS分期诊断标准如下:1.有诱发ARDS的原发病因。

2.先兆期ARDS的诊断应具备下述5项中的三项:⑴呼吸频率20~25次/分。

⑵(FiO20.21)PaO2≤9.31kPa(≤70mmHg),>7.8kPa(60mmHg)⑶PaO2/FiO2≥39.9kPa(≥300mmHg)⑷P A-a O2(FiO20.21)3.32~6.65kPa(25~50mmHg)⑸胸片正常。

成人呼吸窘迫综合征(ards)名词解释1. 引言1.1 概述成人呼吸窘迫综合征(Acute Respiratory Distress Syndrome,ARDS)是一种严重的急性呼吸系统疾病,其主要特点是肺功能受限,导致气体交换障碍。

ARDS通常发生在全身性炎症反应综合征(SIRS)的基础上,并伴随着肺充血和肺水肿等病理生理变化。

ARDS 的发病率逐年递增,在临床急诊中占据重要地位。

早期发现和及时治疗对患者的生存率和恢复有着至关重要的影响。

因此,深入了解ARDS 的定义、病理生理特点、临床表现、诊断标准、发病机制以及治疗和护理措施具有重要意义。

1.2 文章结构本文将从不同方面对ARDS 进行全面解析。

首先,我们会介绍ARDS 的定义和其与其他相关呼吸系统疾病的区别。

接着,将详细描述ARDS 的病理生理特点以及流行病学数据,以帮助读者更好地了解该综合征。

在了解ARDS 的基本特点后,我们还将探讨其临床表现和诊断标准。

这一部分包括了患者的常见症状和体征,以及医生在诊断ARDS 时所依据的标准和方法。

同时,我们也会介绍与ARDS 相似的其他疾病,以帮助读者进行鉴别诊断。

在明确了ARDS 的定义、特点和诊断标准后,我们将深入探讨其发病机制和病因分析。

这一部分将涉及ARDS的致病机制、常见的危险因素以及预后因素评估方法。

通过对这些方面的综合分析,有助于提高对ARDS发生的认知,并采取相应的预防措施。

最后,在全面了解了ARDS之后,我们将介绍该疾病治疗和护理方面的措施。

这包括支持性治疗措施、特异性治疗手段(例如体外膜肺氧合)以及康复管理等。

这些信息对于医务人员提供适当而有效的处理方法至关重要。

1.3 目的本文旨在为读者提供全面的关于成人呼吸窘迫综合征(ARDS)的知识。

通过对ARDS的定义、病理生理特点、临床表现和诊断标准的详细介绍,帮助读者加深对该疾病的认识。

此外,通过深入分析ARDS发病机制和病因,并提供治疗和护理措施,使读者能够更好地应对该疾病,并为患者提供适当的护理和治疗方案。

2012 急性呼吸窘迫综合征:柏林新定义∙发布日期:2012-05-21∙英文标题:Acute Respiratory Distress Syndrome:The Berlin Definition∙制定者:急性呼吸窘迫综合征定义专家组(The ARDS Definition Task Force)∙出处:JAMA. 2012;307(23):2526-2533∙指南下载:ARDS:柏林新定义在美国胸科学会国际会议上提出的急性呼吸窘迫综合征(ARDS)新定义根据轻度、中度和重度缺氧来分类,提示缺氧越严重,病死率就越高,幸存者接受机械通气的时间也越长。

轻度、中度和重度ARDS患者的死亡风险分别为27%、32%和45%,幸存者接受机械通气的中位时间分别为5天、7天和9天。

该研究已于5月21日在线发表在《JAMA》上。

加拿大多伦多大学重症医学系主任Niall D. Ferguson博士和多伦多大学医学教授兼桑尼布鲁克健康科学中心创伤/急重症项目负责人Gordon D. Rubenfeld博士报告称,新定义是根据国际专家小组的共识意见拟定的,并且通过来自7个中心2个大规模数据集共计4,457例患者的meta分析进行了经验验证。

欧洲急危重症医学学会于2011年在德国柏林组建了一个专家小组来拟定ARDS新定义,希望在1994年美国-欧洲共识会议(AECC)所提出定义的基础上进一步完善。

自AECC定义被广泛采纳以来,出现了一些关于信度和效度的问题。

美国胸科学会和重症医学学会也对2011年的这次共识行动表示支持。

依照新的柏林定义,轻度ARDS患者存在轻度缺氧,定义为动脉血氧分压/吸入氧气分数比值介于201~300 mmHg (PaO2/FIO2= 201~300 mmHg);中度缺氧者(PaO2/FIO2=101~200 mmHg)则为中度ARDS患者,重度缺氧者(PaO2/FIO2≤100 mmHg)为重度ARDS患者。

急性呼吸窘迫综合征的全球新定义自 2012 年急性呼吸窘迫综合征 (ARDS)柏林定义以来,多项进展支持了扩展定义的需要,包括使用经鼻高流量氧疗(HFNO)、扩大使用脉搏血氧计代替动脉血气、使用超声进行胸部成像,以及在资源有限的环境中应用的必要性。

32名重症监护ARDS专家召开了共识会议,获取了几个重症监护学会成员的意见,并制定了ARDS全球新定义。

急性呼吸窘迫综合征是一种由肺部炎症而非心源性肺水肿引起的急性低氧性呼吸衰竭的临床综合征。

它于1967年首次被描述。

1988年,一个更明确的临床定义量化了生理性呼吸损伤的严重程度(肺损伤评分)。

从那时起,ARDS的临床定义进行了多次修订,首先是1992年由美国胸科学会和欧洲重症医学学会(ESICM)召集的美欧共识会议(AECC) ,随后是2012年由ESICM在柏林召集的ARDS定义工作组。

对定义的每次修订都是为了提供一个定义,该定义能够一致和准确地识别具有相似特征的患者,以进行临床护理和流行病学、观察性以及干预性研究。

尽管ARDS柏林定义是向前迈出的重要一步,但在发布后不久它的一些局限性就得到了承认。

具体来说,在没有机械通气条件的地方,无法满足其对无创或有创通气的要求。

自柏林定义发表以来的十年中,在ARDS的管理和研究方面的一些发展促使人们考虑扩大柏林定义。

首先,用于评估ARDS氧合标准的无创脉搏血氧测定方法已在观察性研究和临床试验中得到验证和应用。

其次,在2015年FLORALI 试验发表后,经鼻高流量氧疗(HFNO)用于治疗严重低氧性呼吸衰竭的情况有所增加,并在COVID-19大流行期间得到广泛使用。

采用HFNO治疗的急性低氧性呼吸衰竭患者不符合柏林定义,该定义要求使用有创或无创机械通气,呼气末正压(PEEP)至少为5cm H2O。

第三,柏林定义在资源有限的情况下存在问题,因为胸片、动脉血气和机械通气并不总是可用的。

由于有这些限制,在资源有限的情况下的基加利修订诞生了,然而基加利修订并没有正式纳入目前的ARDS定义。