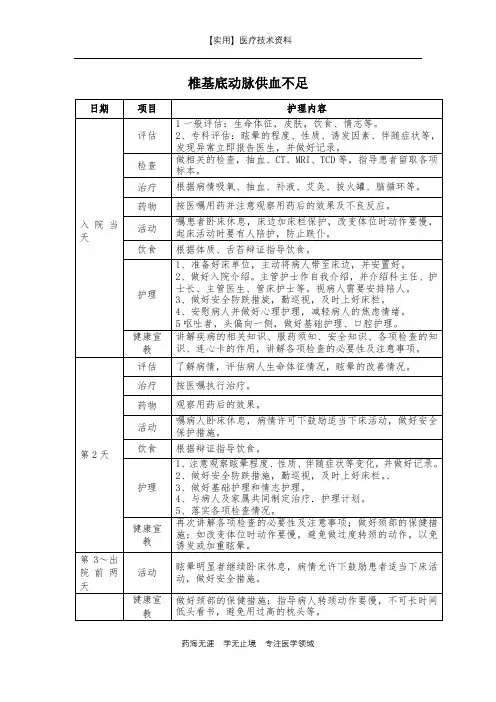

椎基底动脉供血不足病人护理常规

- 格式:doc

- 大小:80.50 KB

- 文档页数:7

椎基底动脉供血不足的护理常规一、概念:椎基底动脉供血不足是指由于椎基底动脉供血系统障碍,导致内耳、小脑、脑干等组织的功能缺损,所引起的眩晕、复视、头痛为主要症状,呈一过性发作或间歇性复发的临床综合症。

二、护理评估:1、了解病人眩晕发作的时间跟程度。

2、了解病人诱发眩晕的原因,是否被外力撞击。

3、是否出现耳鸣或者复视的现象。

4、生活自理的能力。

三、常见护理问题与相关因素:①有外伤的危险;与眩晕、四肢麻木、乏力有关。

②舒适的改变:头晕;与脑动脉硬化有关。

③舒适的改变:恶心、呕吐;与脑部供血不足有关。

④焦虑;对疾病的预后担扰。

与住院造成家庭经济负担加重。

环境改变有关⑤睡眠型态紊乱:入睡困难、易醒、多梦。

与住院造成环境改变。

生活习惯改变有关。

四、护理措施1、有头晕或眩晕症状发生时,嘱病人卧床休息。

保持病室安静,避免大声喧哗,操作轻柔,尽量减少不良刺激,以免诱发和加重眩晕。

嘱病人避免突然改变体位;改变体位时,动作宜迟缓,尤其转动头部时,更应缓慢进行。

将病人经常使用的物品放在病人容易拿取的地方。

将信号灯置于床头,听到铃响立即予以答复。

保持周围环境中没有障碍物,注意地面要防滑,以防跌倒。

教会病人使用辅助设施,如扶手、护栏等。

病人入厕、沐浴或外出时有人陪伴。

加强巡视,必要时给予帮助。

2、卧床休息,加强基础护理,协助病人满足其生活需要。

保持病室安静,提供充足的休息时间,便于病人心情放松、舒适入睡。

病人主诉头晕时应立即给予反应,如承认病人的感受,关心和安慰病人。

指导病人采取放松技术,如想象和回忆自己最开心的事情,做深呼吸、听轻音乐等,达到缓解头晕的目的。

遵医嘱用扩张血管药,改善循环,达到治疗目的。

密切观察病人头晕发作持续的时间及次数。

观察药物的疗效和副作用。

3、安慰关心病人,使其消除紧张恐惧心理,必要时遵医嘱使用镇静药。

病人呕吐时,用手托住病人头部,使其增加舒适感。

病人呕吐完毕后,及时清除呕吐物,协助病人漱口,更换干净被服,保持床单整洁、干燥。

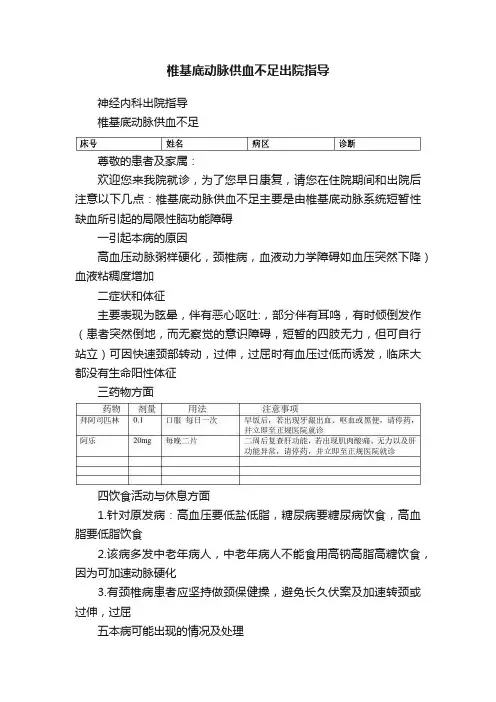

椎基底动脉供血不足出院指导

神经内科出院指导

椎基底动脉供血不足

尊敬的患者及家属:

欢迎您来我院就诊,为了您早日康复,请您在住院期间和出院后注意以下几点:椎基底动脉供血不足主要是由椎基底动脉系统短暂性缺血所引起的局限性脑功能障碍

一引起本病的原因

高血压动脉粥样硬化,颈椎病,血液动力学障碍如血压突然下降)血液粘稠度增加

二症状和体征

主要表现为眩晕,伴有恶心呕吐:,部分伴有耳鸣,有时倾倒发作(患者突然倒地,而无察觉的意识障碍,短暂的四肢无力,但可自行站立)可因快速颈部转动,过伸,过屈时有血压过低而诱发,临床大都没有生命阳性体征

三药物方面

四饮食活动与休息方面

1.针对原发病:高血压要低盐低脂,糖尿病要糖尿病饮食,高血脂要低脂饮食

2.该病多发中老年病人,中老年病人不能食用高钠高脂高糖饮食,因为可加速动脉硬化

3.有颈椎病患者应坚持做颈保健操,避免长久伏案及加速转颈或过伸,过屈

五本病可能出现的情况及处理

倾倒发作可自行好转

六监测自己病情的方法

1、经常监测血压,血压过低时应在医生的指导下调整药物的剂量

2、一月后我科门诊复诊。

祝您康复出院,感谢您能在住院期间对我们工作的支持与配合。

xxx神经内科电话:xxxx

责任护士:年月日。

椎-基底动脉供血不足疾病概述椎-基底动脉供血不足,耳鼻喉科疾病,常见于中老年人,由于小脑及脑干依靠椎-基底动脉的供血,当椎-基动脉发生病变时,脑部血流不畅,供血不足,常出现眩晕等症状。

本病属于中医"眩晕"、"厥证"等范畴。

其病机常与血虚血滞,夹痰上扰,气机受阻有关。

椎-基底动脉供血不足发病机制①颈椎骨质病变颈椎骨质增生、骨质疏松、关节强直、椎间盘突出、颈椎脱位、颈椎结核及外伤等,压迫椎动脉使管腔狭窄。

颈椎骨质病变还可刺激椎动脉周围的交感神经,引起椎动百反射性收缩,使血管痉挛、变细、血流量减少。

②椎动脉粥样硬化为常见病因之一,动脉内粥样硬化病变多阻塞管腔,引起血流量减少,一侧椎动脉阻塞另一侧椎动脉通畅时,尚可维持足够的血液循环,可不发生症状或仅有轻微症状,如双侧椎动脉发生阻塞,则可出现椎-基底动脉供血不足的症状。

③解剖异常双侧椎动脉粗细不一,或一侧椎动椎-基底动脉供血不足临床表现1、前庭系统症状眩晕为常见症状,多为旋转性眩晕,眩晕发作常于2-5min内达高峰,维持2-15min,常伴有共济失调,但多无耳鸣及听力下降。

2、视觉症状因脑干及大脑缺血可引起视力模糊、复视、单眼及双眼同侧视野缺损,出现黑蒙,甚至失明。

3、大脑症状头痛为常发症状,为跳痛,有时呈炸裂痛,多位于枕部,弯腰或憋气时加重,常伴有神智迟钝,昏厥或跌倒,构语障碍,言语含糊不清,记忆力减退等。

4、锥体束症状面部及四肢麻木,感觉异常等。

椎-基底动脉供血不足诊断与鉴别诊断诊断依据多见于中老年人,有脑动脉硬化、高血压、颈椎病、低血压及心脏病史。

突发眩晕,与头位有关,眩晕持续数分钟,数小时或1~2天,可出现水平性、垂直性或旋转性眼球震颤,偶有耳鸣、耳聋。

可伴有或不伴有相应的神经系统体征。

常在1~2天内症状减轻或消失,以后可以再发。

影像学检查有颈椎关节病的证据,前庭功能冷热试验正常或减退,经颅多普勒及BAEP检查有异常改变。

椎基底动脉供血缺乏的护理惯例一、概念:椎基底动脉供血缺乏是指由于椎基底动脉供血系统障碍,导致内耳、小脑、脑干等组织的功能缺损,所引起的眩晕、复视、头痛为主要症状,呈一过性发作或间歇性复发的临床综合症。

二、护理评估:1、了解病人眩晕发作的时间跟程度。

2、了解病人诱发眩晕的原因,是否被外力撞击。

3、是否出现耳鸣或者复视的现象。

4、生活自理的能力。

三、罕见护理问题与相关因素:①有外伤的危险;与眩晕、四肢麻木、乏力有关。

②舒适的改变:头晕;与脑动脉硬化有关。

③舒适的改变:恶心、呕吐;与脑部供血缺乏有关。

④焦虑;对疾病的预后担扰。

与住院造成家庭经济负担加重。

环境改变有关⑤睡眠型态紊乱:入睡困难、易醒、多梦。

与住院造成环境改变。

生活习惯改变有关。

四、护理措施1、有头晕或眩晕症状发生时,嘱病人卧床休息。

坚持病室宁静,防止大声喧哗,操纵轻柔,尽量减少不良刺激,以免诱发和加重眩晕。

嘱病人防止突然改变体位;改变体位时,动作宜迟缓,尤其转动头部时,更应缓慢进行。

将病人经常使用的物品放在病人容易拿取的地方。

将信号灯置于床头,听到铃响立即予以答复。

坚持周围环境中没有障碍物,注意地面要防滑,以防跌倒。

教会病人使用辅助设施,如扶手、护栏等。

病人入厕、沐浴或外出时有人陪伴。

加强巡视,需要时给予帮忙。

2、卧床休息,加强基础护理,协助病人满足其生活需要。

坚持病室宁静,提供充足的休息时间,便于病人心情放松、舒适入睡。

病人主诉头晕时应立即给予反应,如承认病人的感受,关心和抚慰病人。

指导病人采纳放松技术,如想象和回忆自己最开心的事情,做深呼吸、听轻音乐等,达到缓解头晕的目的。

遵医嘱用扩张血管药,改善循环,达到治疗目的。

密切观察病人头晕发作持续的时间及次数。

观察药物的疗效和副作用。

3、抚慰关心病人,使其消除紧张恐惧心理,需要时遵医嘱使用镇静药。

病人呕吐时,用手托住病人头部,使其增加舒适感。

病人呕吐完毕后,及时清除呕吐物,协助病人漱口,更换干净被服,坚持床单整洁、干燥。

1、 有头晕或眩晕症状发生时,嘱病人卧床休息。

保持病室安静,避免大声喧哗,操嘱病人避免突然改变体位;改变体位将病人经常使用的物品放在病人容易 椎基底动脉供血不足的护理常规 、概念: 椎基底动脉供血不足是指由于椎基底动脉供血系统障碍,导致内耳、小脑、脑干 等组织的功能缺损, 所引起的眩晕、 复视、头痛为主要症状, 呈一过性发作或间歇性 复发的临床综合症。

、护理评估: 1、了解病人眩晕发作的时间跟程度。

2、了解病人诱发眩晕的原因,是否被外力撞击。

3、是否出现耳鸣或者复视的现象。

4、生活自理的能力。

三、常见护理问题与相关因素 :① 有外伤的危险;与眩晕、四肢麻木、乏力有关。

② 舒适的改变:头晕;与脑动脉硬化有关。

③ 舒适的改变:恶心、呕吐;与脑部供血不足有关。

④ 焦虑;对疾病的预后担扰。

与住院造成家庭经济负担加重。

环境改变有关 ⑤ 睡眠型态紊乱:入睡困难、易醒、多梦。

与住院造成环境改变。

生活习惯改变有关。

四、护理措施作轻柔,尽量减少不良刺激,以免诱发和加重眩晕。

时,动作宜迟缓,尤其转动头部时,更应缓慢进行。

拿取的地方。

将信号灯置于床头,听到铃响立即予以答复。

保持周围环境中没有障碍物, 注意地面要防滑,以防跌倒。

教会病人使用辅助设施,如扶手、护栏等。

病人入厕、沐浴 或外出时有人陪伴。

加强巡视,必要时给予帮助。

2、卧床休息,加强基础护理,协助病人满足其生活需要。

保持病室安静,提供充足 的休息时间,便于病人心情放松、舒适入睡。

病人主诉头晕时应立即给予反应,如承认病 人的感受,关心和安慰病人。

指导病人采取放松技术,如想象和回忆自己最开心的事情, 做深呼吸、听轻音乐等,达到缓解头晕的目的。

遵医嘱用扩张血管药,改善循环,达到治 疗目的。

密切观察病人头晕发作持续的时间及次数。

观察药物的疗效和副作用。

3、安慰关心病人,使其消除紧张恐惧心理,必要时遵医嘱使用镇静药。

病人呕吐时, 用手托住病人头部, 使其增加舒适感。

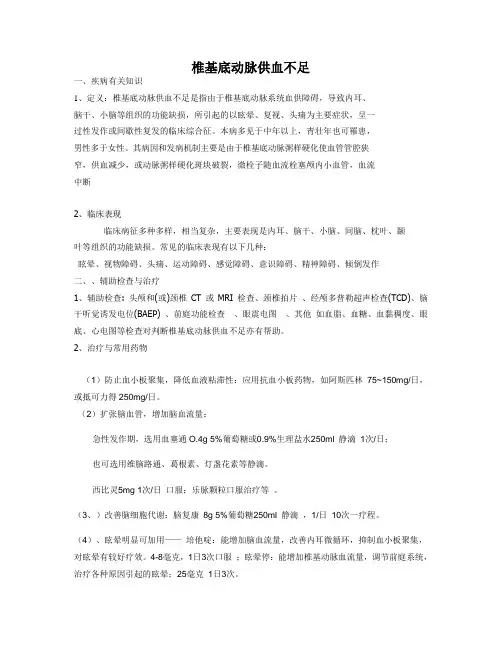

椎基底动脉供血不足一、疾病有关知识1、定义:椎基底动脉供血不足是指由于椎基底动脉系统血供障碍,导致内耳、脑干、小脑等组织的功能缺损,所引起的以眩晕、复视、头痛为主要症状,呈一过性发作或间歇性复发的临床综合征。

本病多见于中年以上,青壮年也可罹患,男性多于女性。

其病因和发病机制主要是由于椎基底动脉粥样硬化使血管管腔狭窄,供血减少,或动脉粥样硬化斑块破裂,微栓子随血流栓塞颅内小血管,血流中断2、临床表现临床病征多种多样,相当复杂,主要表现是内耳、脑干、小脑、间脑、枕叶、颞叶等组织的功能缺损。

常见的临床表现有以下几种:眩晕、视物障碍、头痛、运动障碍、感觉障碍、意识障碍、精神障碍、倾倒发作二、、辅助检查与治疗1、辅助检查: 头颅和(或)颈椎CT 或MRI 检查、颈椎拍片、经颅多普勒超声检查(TCD)、脑干听觉诱发电位(BAEP) 、前庭功能检查、眼震电图、其他如血脂、血糖、血黏稠度、眼底、心电图等检查对判断椎基底动脉供血不足亦有帮助。

2、治疗与常用药物(1)防止血小板聚集,降低血液粘滞性:应用抗血小板药物,如阿斯匹林75~150mg/日,或抵可力得250mg/日。

(2)扩张脑血管,增加脑血流量:急性发作期,选用血塞通O.4g 5%葡萄糖或0.9%生理盐水250ml 静滴1次/日;也可选用维脑路通、葛根素、灯盏花素等静滴。

西比灵5mg 1次/日口服;乐脉颗粒口服治疗等。

(3、)改善脑细胞代谢:脑复康8g 5%葡萄糖250ml 静滴,1/日10次一疗程。

(4)、眩晕明显可加用——培他啶:能增加脑血流量,改善内耳微循环,抑制血小板聚集,对眩晕有较好疗效。

4-8毫克,1日3次口服;眩晕停:能增加椎基动脉血流量,调节前庭系统,治疗各种原因引起的眩晕;25毫克1日3次。

手术治疗可行血管介入治疗,椎动脉再造术或成形术,以改善其血流。

三、一般宣教1、休息:有头晕或眩晕症状发生时,嘱病人卧床休息。

保持病室安静,避免大声喧哗,操作轻柔,尽量减少不良刺激,以免诱发和加重眩晕。

短暂性脑缺血发作的护理短暂性脑缺血发作(TIA)是指颈动脉系统或椎-基底动脉系统短暂性供血不足,导致脑供血突然减少,出现一过性、局灶性神经功能障碍,症状通常在数分钟内达到高峰,持续 5-30min 后完全恢复,最长不超过 24 小时,不遗留神经功能缺失症状但可反复发作。

TIA 被认为是缺血性中最重要的危险因素。

一、护理评估(一)发病因素:病因尚不完全清楚,动脉粥样硬化为基础病因。

1.微血栓形成:微栓子主要来源于颈内动脉系统和椎-基底动脉系统动脉粥样硬化的不稳定斑块或狭窄处的附壁血栓、心源性栓子、胆固醇结晶等,这些微栓子脱落后,阻塞脑小动脉,导致相应供血区域脑组织缺血,当微血栓破碎或向远端移动时,血流恢复,缺血症状消失。

2.血流动力学改变:颈内动脉系统和椎-基底动脉系统闭塞或狭窄时,各种原因所致的高凝状态、低血压和心律失常等可引起血流动力学改变,脑血流量减少,而导致 TIA。

当血压回升,局部血流恢复正常,TIA 症状便消失。

3.脑血管痉挛:颈内动脉或椎-基底动脉系统动脉硬化斑块使血管腔狭窄,该处产生血流漩涡,刺激血管壁导致血管痉挛,出现 TIA。

4.其他:颈部动脉扭曲、过长、打结或颈椎病所致的椎动脉受压,当快速转头时亦可引起本病发作。

(二)身体状况1.颈内动脉系统:常见症状为病变对侧单肢无力或轻偏瘫,对侧面部轻瘫,病变侧单眼一过性黑矇是颈内动脉分支眼动脉缺血的特征性症状,失语;对侧偏身麻木或感觉减退、对侧同向性偏盲。

2.椎基底动脉系统:TIA 常见症状有眩晕及平衡障碍,短暂性全面性遗忘和双眼视力障碍(三)心理及社会状况TIA 患者因突然发病或症状反复发作,担心产生严重后遗症而产生紧张、焦虑和恐惧心理,部分患者因对疾病发作后未留后以症状而麻痹大意,易发展为更为严重的疾病。

(四)实验室及其他检查1.血象检查:血常规及生化检查等有助于发现病因。

2.影像学检查 CT 和 MRI、数字减影血管造影(DSA)、核磁公正血管成像(MRA)3.彩色经颅多普勒(TCD)二、治疗要点治疗以去除病因,减少和预防复发,保护脑功能为主要原则。

椎基底动脉供血不足病人护理常规

1.概念:

椎—基底动脉供血不足是指椎—基底动脉系统短暂性血液供应不足,数分钟至数小时的供血区局灶性神经功能缺失,24小时内完全恢复,可有反复发作,常见的病因是动脉粥样硬化。

3.出院指导:

(1)药物:遵医嘱按时服药,给予用药指导。

(2)饮食:低盐、低脂饮食,多食蔬菜、植物蛋白及高纤维素饮食、忌辛辣等刺激性食物,禁烟酒。

(3)运动与休息:生活规律化,保证充足的睡眠时间。

(4)特别指导:

1)保持精神愉快,情绪稳定。

2)定时测血压、脉搏、呼吸,如血压过低,予以药物调整以改善脑供血。

3)定期门诊复查。

脑梗死病人护理常规

1.概念:

脑梗死是指脑部血液供应障碍,缺血、缺氧引起的脑组织坏死软化。

主因动脉粥样硬化、高血压、高脂血症、脑动脉炎等引起。

3.出院指导:

(1)药物:遵医嘱按时服药,给予用药指导。

(2)饮食:低盐、低脂、低胆固醇、高维生素富含粗纤维食物,戒烟、酒。

(3)运动与休息:

1)适当参加体育锻炼,促进血液循环。

2)生活要有规律、劳逸结合。

3)老年人早晨睡醒时不要急于起床,最好安静10分钟后缓缓起床。

(4)特别指导:

1)积极治疗原发病,如高血压、高脂血症、糖尿病等。

2)长期卧床病人,要注意预防并发症的发生,定时翻身、拍背,每日清洁皮肤,按摩受压处。

3)定期门诊复查。

【下载本文档,可以自由复制内容或自由编辑修改内容,更多精彩文章,期待你的好评和关注,我将一如既往为您服务】。

椎基底动脉供血不足病人护理常规

1.概念:

椎—基底动脉供血不足是指椎—基底动脉系统短暂性血液供应不足,数分钟至数小时的供血区局灶性神经功能缺失,24小时内完全恢复,可有反复发作,常见的病因是动脉粥样硬化。

2.护理:

3.出院指导:

(1)药物:遵医嘱按时服药,给予用药指导。

(2)饮食:低盐、低脂饮食,多食蔬菜、植物蛋白及高纤维素饮食、忌辛辣等刺激性食物,禁烟酒。

(3)运动与休息:生活规律化,保证充足的睡眠时间。

(4)特别指导:

1)保持精神愉快,情绪稳定。

2)定时测血压、脉搏、呼吸,如血压过低,予以药物调整以改善脑供血。

3)定期门诊复查。

脑梗死病人护理常规

1.概念:

脑梗死是指脑部血液供应障碍,缺血、缺氧引起的脑组织坏死软化。

主因动脉粥样硬化、高血压、高脂血症、脑动脉炎等引起。

3.出院指导:

(1)药物:遵医嘱按时服药,给予用药指导。

(2)饮食:低盐、低脂、低胆固醇、高维生素富含粗纤维食物,戒烟、酒。

(3)运动与休息:

1)适当参加体育锻炼,促进血液循环。

2)生活要有规律、劳逸结合。

3)老年人早晨睡醒时不要急于起床,最好安静10分钟后缓缓起床。

(4)特别指导:

1)积极治疗原发病,如高血压、高脂血症、糖尿病等。

2)长期卧床病人,要注意预防并发症的发生,定时翻身、拍背,每日清洁皮肤,按摩受压处。

3)定期门诊复查。

如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!。