诊断学—便血

- 格式:pptx

- 大小:1.10 MB

- 文档页数:18

临床诊断学学习笔记

参考教材:《临床诊断学》第二版主编:曹克将

第一章:临床常见症状,消化系统

便血(hematochezia)

一、定义:

便血是指消化道出血、血液由肛门排出

根据出血的部位不同、出血量的多少及血液在消化道内停留时间的长短差异,便血颜色可呈鲜红、暗红、黑色,少量出血不造成粪便颜色改变、需经过隐血试验才能确定者,称为隐血。

二、病因

1、下消化道疾病

(1)肛管疾病:痔、肛裂、肛瘘、肛管损伤

(2)直肠疾病:

(3)结肠疾病:急性细菌性痢疾、阿米巴痢疾、溃疡性结肠炎(4)小肠疾病:肠结核、Crohn病、Meckel憩室炎

(5)血管病变:门静脉高压性肠病

2、上消化道疾病

3、全身性疾病

(1)血液病:白血病、再生障碍性贫血、血小板减少性紫癜、血友病

(2)血管病变:遗传性毛细血管扩张症

(3)维生素缺乏症:维生素C缺乏症及维生素K缺乏症

(4)急性传染病及寄生虫病:流行性出血热、爆发性病毒性肝炎、伤寒、败血病、钩端螺旋体病、钩虫病

(5)毒素及药物毒性作用:细菌性食物中毒、化学性药物中毒、尿毒症等

三、临床表现

多为下消化道出血

出血量多、速度快:鲜红、暗红

出血量少、速度慢:柏油样黑便

全为血液、黏附、便后肛门滴血

每日出血5-10ml以内无肉眼可见粪便颜色改变,称为隐血便

(隐血试验假阳性避免:抗人血红蛋白单克隆抗体检测)

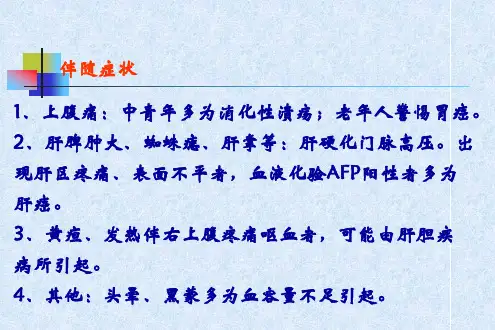

四、伴随症状

五、诊断思路略。

西医诊断学呕血与便血呕血和便血是常见的症状,往往是多种疾病的表现之一。

西医诊断学是一门研究各种疾病的医学学科,对于呕血和便血的诊断也有一定的方法和标准。

本文将介绍呕血和便血的西医诊断方法,以及一些需要注意的事项。

呕血的西医诊断学呕血是指胃内物质随呕出口而带血,呈鲜红或暗红色。

呕血的病因很多,常见的包括胃、十二指肠溃疡、胃癌、急性胃炎、胃出血等等。

因此,在进行呕血的西医诊断时,需要进行以下方面的检查:1. 病史询问在病史询问中,医生需要了解病人的呕血症状的程度、频度、时间、伴随症状等等。

同时还需要了解病人是否有过相关的胃肠道疾病史、手术史、药物使用史等等,这些信息对于确定呕血病因有很大帮助。

2. 体格检查在体格检查中,医生需要仔细观察病人的一般情况、黄疸、皮肤和粘膜的情况,腹部的压痛、肿块及是否有脾脏肿大等等,以判断呕血的病因。

3. 化验检查化验检查包括血常规、凝血功能、肝功能、胃镜、CT等等检查。

其中,胃镜检查是呕血病因诊断的重要手段,可以直接观察到胃肠道内部的情况,如有需要还可以进行活检。

4. 影像学检查影像学检查包括X线、胃肠道钡餐造影、超声等等。

这些检查可以帮助医生观察胃肠道的构造和有无异常,是呕血病因诊断的重要手段之一。

便血的西医诊断学便血是指大便中出现血液,这是很多肠道疾病的普遍症状之一。

在西医诊断学中,需要进行以下方面的检查:1. 病史询问病史询问中需要了解病人的便血症状的程度、频度、时间、伴随症状等等。

同时还需要了解病人是否有过相关的肠道疾病史、手术史、药物使用史等等,这些信息对于确定便血的病因有很大帮助。

2. 体格检查在体格检查中,医生需要仔细观察病人的一般情况、贫血程度、肛门疼痛、肠鸣音、腹部压痛、肿块等等,以判断便血的病因。

3. 化验检查化验检查包括血常规、凝血功能、肝功能、肠胃镜、CT等等检查。

其中,肠胃镜检查是便血病因诊断的重要手段,可以直接观察到肠壁内部的情况,如有需要还可以进行活检。

便血名词解释

便血是指新鲜的或经过消化的血液混合在粪便中排出体外的症状。

也就是说,在排便过程中,粪便中夹杂着血液。

便血可以是明显的,也可以是微量的。

明显的便血通常是指粪便中的血液呈明亮的红色,有时还伴有血块。

微量的便血通常是指粪便呈暗红色或呈黑色,这是由于血液在胃酸和肠道酶的作用下被氧化而变色。

便血可能是由于消化道的某个部位出血导致的。

消化道包括食管、胃、小肠、大肠和直肠等部位。

便血的原因有很多种,主要包括以下几种:

1. 胃肠道溃疡:胃溃疡和十二指肠溃疡是最常见的胃肠道出血的原因。

这些溃疡通常是由于胃黏膜或小肠黏膜受损引起的。

溃疡出血通常是暗红色或黑色的便血。

2. 结肠息肉:结肠息肉是结肠内突出的肿块,通常是良性的,但有时可能会发展为恶性。

有些结肠息肉易于出血,导致便血的发生。

3. 肠道肿瘤:肠道肿瘤是指在肠道内发生的肿瘤,可以是良性的也可以是恶性的。

恶性肠道肿瘤可能会导致便血的出现。

4. 肠道炎症性疾病:炎症性肠病(如克罗恩病和溃疡性结肠炎)和肠道感染(如细菌感染、寄生虫感染)也可能导致便血的发生。

5. 肠道损伤:消化道的损伤(如创伤、异物刺激)也可以导致便血的发生。

在出现便血症状时,需要及时就医。

医生会根据患者的具体情况进行详细的询问和体检,并可能会进行一些检查,如大便隐血试验、内窥镜检查、动脉造影等,来确定导致便血的原因。

根据病因不同,治疗方法也有所不同,可能包括药物治疗、手术治疗等。

及时发现并治疗便血的原因对于患者的健康至关重要。

便血的护理诊断及措施引言便血是指在排便过程中,伴随着鲜红或暗红色血液排出的症状。

它可能是多种原因引起的,如肛裂、痔疮、充血性结肠炎、肠憩室破裂、肠道肿瘤等。

便血对患者的身体和心理健康造成困扰,因此护理干预在其诊断和治疗过程中起着重要的角色。

本文档将介绍便血的护理诊断及相应的护理措施。

护理诊断1.风险性体位:患者可能需要保持特定体位来减少便血的发生。

例如,凸轮体位可以减轻直肠内压,从而减少出血。

2.失血风险:便血可能导致患者失血,进而引起贫血和其他相关并发症。

因此,评估患者失血风险并及时干预是必要的。

3.不适性便血:患者可能因为便血而感到不适和痛苦,影响其日常生活和情绪状态。

4.疼痛:便血可能伴随着肛门或腹部疼痛,给患者带来痛苦和不适。

5.知识不足:患者对便血的病因、症状和治疗可能存在知识缺乏,因此提供相关的教育和指导是必要的。

护理措施风险性体位保持凸轮体位是一个重要的护理措施,可以帮助患者减少直肠内压,从而减少出血。

下面是一些具体的步骤:•帮助患者找到最舒适的体位:让患者尽量保持躺卧位,将膝盖弯曲并放平在床上。

•提供合适的支撑:在患者的腰部和头部下方加入垫子,以提供稳定的支撑。

•鼓励患者保持体位一段时间:身体需要适应这个体位,因此鼓励患者保持相同的体位至少30分钟。

失血风险对于患者的失血风险评估和干预是非常重要的。

下面是几个护理措施:•观察患者的体征:包括脉搏、血压、呼吸等指标。

这些指标可以反映患者的失血状况。

•监测血液检查结果:定期进行血常规和其他相关检查,以评估患者的贫血程度。

•补充液体和血液成分:当患者出现大量失血时,可能需要通过输血或静脉补液来维持血容量和血红蛋白水平。

•注意观察出血的程度和频率:根据出血的情况,及时采取必要的措施进行止血。

不适性便血不适性便血对患者的日常生活和情绪状态造成一定的影响。

下面是几个护理措施:•提供情绪支持:了解患者对便血的担忧和焦虑,给予情绪上的支持和鼓励。

便血气不摄血中医辨证依据

便血是指排便时出现血液,是一种常见的症状,可能是多种疾病的表现。

在中医理论中,便血被归为“血痹”范畴,表示血液在脉络中不畅通,导致血液循环不正常。

根据中医的辨证施治方法,便血的辨证主要有以下几种情况:

1. 血分外溢证:主要症状为大便出血鲜红,血量较多,伴有便秘、大便干燥、舌苔黄腻等症状。

这种情况通常是因为热毒蕴结于大肠,导致大肠血管破裂出血。

治疗方法主要是清热解毒,通络止血。

2. 血瘀症状:主要症状为大便出血暗红,血量较少,伴有腹痛、舌质紫暗、脉弦等症状。

这种情况通常是由于气滞血瘀,经络不通导致的便血。

治疗方法主要是活血化瘀,舒经止血。

3. 脾胃虚弱证:主要症状为大便出血色暗,血量较少,伴有腹胀、食欲不振、舌苔薄白等症状。

这种情况通常是由于脾胃虚弱,气血不足导致的便血。

治疗方法主要是健脾益气,补血止血。

4. 寒凝血滞证:主要症状为大便出血颜色暗紫,血液凝固,伴有腹痛寒冷、舌质紫暗、脉沉紧等症状。

这种情况通常是由于寒邪侵袭,血液凝固导致的便血。

治疗方法主要是温经散寒,活血化瘀。

需要注意的是,中医辨证需要结合具体病情进行综合分析,确诊后再进行治疗。

同时,便血是一种症状,可能是多种疾病的表现,如肠道炎症、痔疮、肿瘤等。

如果出现便血,建议及时就医,确诊病因,并进行相应的治疗。

便血【概述】便血(hematochezia)是指消化道出血,血液由肛门排出。

便血颜色可呈鲜红、暗红或黑色。

少量出血不造成粪便颜色改变,需经隐血试验才能确定者,称为隐血(occult blood)。

【病因】引起便血的原因很多,常见的有下列疾病。

1.下消化道疾病(1)小肠疾病∶肠结核、肠伤寒、急性出血性坏死性肠炎、钩虫病、Crohn病、小肠肿瘤、小肠血管瘤、空肠憩室炎或溃疡、Meckel憩室炎或溃疡、肠套叠等。

(2)结肠疾病;急性细菌性痢疾、阿米巴痢疾、血吸虫病、溃疡性结肠炎、结肠憩室炎、结肠癌、结肠息肉等。

(3)直肠肛管疾病;直肠肛管损伤、非特异性直肠炎、放射性直肠炎、直肠息肉、直肠癌、痔、肛裂、肛瘘等。

(4)血管病变;血管瘤、毛细血管扩张症、血管畸形、血管退行性变、缺血性肠炎、痔等。

2.上消化道疾病(1)食管疾病∶反流性食管炎、食管憩室炎、食管癌、食管异物、食管贲门黏膜撕裂综合征(Mal-lory-Weiss 综合征)、食管损伤等。

(2)胃及十二指肠疾病;最常见消化性溃疡,其次有急性糜烂出血性胃炎、胃癌、胃泌素瘤(Zollinger-Ellison综合征)、恒径动脉综合征(Dieulafoy 病)等。

(3)门静脉高压引起的食管胃底静脉曲张破裂或门静脉高压性胃病出血。

(4)上消化道邻近器官或组织的疾病胆道结石、胆道蛔虫、胆囊癌、胆管癌及壶腹癌出血。

此外,还有急、慢性胰腺炎;胰腺癌合并脓肿破溃;主动脉瘤破入食管、胃或十二指肠、纵隔肿瘤破入食管等。

视出血量与速度的不同,可表现为便血或黑便。

3.全身性疾病白血病、血小板减少性紫癜、血友病、遗传性毛细血管扩张症、维生素C 及维生素K缺乏症、严重的肝脏疾病、尿毒症、流行性出血热、败血症等。

【临床表现】便血多为下消化道出血,可表现为急性大出血、慢性少量出血及间歇性出血。

便血颜色可因出血部位不同、出血量的多少以及血液在肠腔内停留时间的长短而异。

如出血量多、速度快则呈鲜红色;若出血量小、速度慢,血液在肠道内停留时间较长,可为暗红色。

便血的诊断与鉴别诊断便血是指由肛门排出血液或粪便带血,其外观可为鲜红,暗红或柏油状,血可与粪便混合,或附在粪便表面,或便后滴鲜血。

便血的颜色及其与粪便的关系取决于出血的部位,出血量及血液在肠道停留的时间。

上消化道出血可出现黑粪或暗红色血液。

小肠出m量多、速度快时,血便可呈暗红色、鲜红色或紫红色血块;当小肠出血量小,血液在肠道停留时间长时,可出现柏油样便。

结肠和直肠出血时,由于血液在肠道内停留时间较短,往往排出较新鲜的血液。

降结肠以上出血时,血常与大便混合,乙状结肠或直肠出血时,可有新鲜血液附着于成形的大便表面。

便后滴鲜血则常见于肛门直肠疾病,如痔疮、肛裂、直肠息肉等。

一、病因引起便血的原因有全身性疾病和消化道疾病两大类,消化道疾病又包括上消化道疾病和下消化道疾病。

1.全身性疾病(1)血液系统疾病:如原发或继发性血小板减少性紫癜、白血病、再生障碍性贫血、血友病及各种原因所致的弥散性血管内凝血等。

(2)维生素缺乏症:维生素K、维生素C缺乏症等。

(3)急性传染病:流行性出血热、暴发性肝炎、伤寒、副伤寒、斑疹伤寒、副霍乱、细菌性痢疾、钩端螺旋体病、新生儿败血症等。

(4)寄生虫病:钩虫、血吸虫、恙虫病及阿米巴痢疾等。

(5)食物过敏:如牛奶蛋白过敏。

(6)中毒:植物中毒、化学毒物、尿毒症等。

(7)结缔组织疾病:系统性红斑狼疮、皮肌炎及结节性多动脉炎等。

(8)药物不良反应:最常见的为止痛药,如阿司匹林、吲哚美辛(消炎痛)、吡罗昔康(炎痛喜康)、布洛芬等。

2.上消化道疾病(1)食管疾病:食管静脉曲张破裂出血、食管炎、食管癌等。

(2)胃十二指肠、胆道疾病:胃十二指肠溃疡、急性胃炎、胆道出血、肿瘤出血等。

3.下消化道疾病(1)肛门疾病:痔、肛裂、肛瘘等。

(2)直肠疾病:直肠炎症(溃疡性大肠炎、放射性直肠炎等)、直肠肿瘤(癌、类癌、乳头状腺瘤、息肉等)、直肠损伤(异物、刺伤、坚硬粪块擦伤、器械和活组织检查致损伤等)。

常见病自测--便血消化道出血时,血从肛门排出,色鲜红、暗红或柏油样黑色、或粪便带血,称为便血。

1.便血发病原因(1)上消化道疾病凡是能引起呕血的上消化道疾病包括食管疾病、胃十二指肠疾病均能引起便血,详见呕血。

(2)小肠疾病肠结核、局限性肠炎、小肠肿瘤、小肠血管瘤、血性出血性坏死性肠炎。

(3)结肠疾病急性细菌性痢疾、阿米巴性痢疾、慢性非特异性结肠炎、结肠癌、结肠息肉、结肠血吸虫病等均可引起便血。

(4)直肠疾病直肠损伤、非特异性直肠炎、直肠癌。

(5)肛管疾病痔、肛裂、肛瘘等可引起便血。

(6)传染病与寄生虫病流行性出血热、重型肝炎、伤寒与副伤寒、钩端螺旋体病、败血症、钩虫病等。

(7)血液病白血病、血小板减少性紫癜、过敏性紫癜、血友病,遗传性出血性毛细血管扩张症亦可引起便血。

(8)维生素缺乏症维生素C缺乏症、维生素K缺乏症。

2.便血颜色辨病(1)暗红色或柏油样便所谓柏油便是指大便色黑而表面光泽,如柏油一样。

暗红色血便或柏油便提示食道、胃、十二指肠等上消化道疾病引起出血。

其便血颜色呈暗红或柏油便是因为红细胞破坏后形成的硫化铁。

(2)暗红或鲜红色血便提示下消化道出血。

当小肠出血量多,排出较快时,则便血呈暗红色、甚至呈较鲜红的稀便。

结肠、直肠、肛管疾病,由于血液停留于肠内时间较短,往往排出鲜红色或较鲜红的血便。

3.便血的季节辨病(1)夏秋便血夏秋季节突然便血多见于伤寒和副伤寒。

(2)秋末春初便血秋末春初便血伴胃脘刺痛、灼痛、恶心、呕吐多见于消化性溃疡出血。

4.便血年龄辨病(1)儿童少年便血多见于肠套叠、直肠息肉、MeCkel憩室炎与溃疡。

急性出血性坏死性肠炎、钩虫病等。

(2)青壮年便血应多注意消化性溃疡、肠结核、局限性肠炎、伤寒与副伤寒、慢性非特异性结肠炎。

(3)中老年便血应考虑结肠或直肠癌、肝硬化、胃癌、缺血性结肠炎。

5.便血伴随症状辨病(1)伴发热便血伴发热(应注意急性传染病、恶性肠肿瘤、急性出血性坏死性肠炎、局限性肠炎)。

便血病例诊断报告摘要该报告详细描述了一位患有便血症状的患者的病情和诊断结果。

通过详细的病史记录、体格检查和实验室检查,我们得出了该患者患有下消化道出血的初步诊断。

背景便血是指从消化道排出带血的大便。

它是一种多发病症,可以由多种原因引起,如消化道肿瘤、消化性溃疡、炎症性肠病等。

对于患有便血症状的患者,早期诊断和治疗至关重要。

病史•患者基本信息:男性,52岁,无过敏史。

•主诉:连续两周出现便血,呈鲜红色,大便中带有血块。

•现病史:患者近期没有服用抗凝药物或非甾体抗炎药。

没有腹痛、腹泻或体重下降等其他相关症状。

•个人史:未抽烟,饮酒仅社交用量。

•家族史:无相关疾病。

体格检查•一般情况:患者精神状态良好,体重正常,无呈貌病态。

•皮肤:皮肤无黄染,无紫癜、出血点或淤斑。

•查体:腹部平坦,无压痛,腹部肠鸣音正常。

检查结果我们为该患者进行了以下实验室检查:1.血常规检查:–血红蛋白:120g/L (正常范围:130-175g/L)–血小板计数:220×10^9/L (正常范围:150-400×10^9/L)–白细胞计数:7.5×10^9/L (正常范围:4.0-10.0×10^9/L)–血沉:10mm/h (正常范围:男性 0-15mm/h)2.大便隐血试验:–大便隐血呈阳性3.结肠镜检查:–结肠镜检查显示直肠黏膜充血,并发现两个肠息肉。

诊断综合患者的病史、体格检查和实验室检查结果,我们给该患者初步诊断为下消化道出血的可能性较大。

结肠镜检查结果显示直肠黏膜充血和息肉进一步支持了这一诊断。

进一步检查和相关检查有助于准确明确病因。

治疗建议鉴于该患者患有下消化道出血的可能性较大,我们建议进行以下进一步检查和治疗:1.结肠镜活检:对肠息肉进行活检以明确病理性质。

2.血液检查:进行消化道出血相关的血液检查,如出凝血功能、肝功能和炎症指标等。

3.影像学检查:可以考虑进行胃镜或其他影像学检查以排除胃肠道其他病变。

便血的名词解释是什么便血,作为一个常见的医学词汇,指的是经肛门排出的粪便中带有鲜红色或暗红色的血液。

这一症状往往是肠道或消化系统出现问题的信号,可能与多种疾病相关。

便血不仅仅是一种症状,更是患者需要认真对待并寻求专业医疗帮助的体征。

首先,便血可以分为两种不同类型:显性便血和隐性便血。

显性便血即指明显可见的血液出现在粪便中,通常呈鲜红色,患者在排便过程中能够清晰地观察到。

而隐性便血则是指血液出现在粪便中,但不易察觉或被肉眼识别,通常需要通过特殊检查方法,例如化验大便样本或进行肠镜检查等才能发现。

其次,便血产生的原因非常多样化,可以涉及多个器官和系统,因此对便血的定位和病因分析尤为重要。

最常见的原因之一是肠道炎症,例如肠胃炎、结肠炎或直肠炎等。

这些炎症性疾病往往会导致肠道黏膜受损,从而引起出血。

另外,消化道溃疡、痔疮、胃食管反流病和肠道肿瘤等也是常见的引起便血的疾病。

便血还可以根据血液的来源进一步分为上消化道出血和下消化道出血两种。

上消化道出血是指血液来自于口腔、食道、胃或十二指肠等上部消化道的出血。

这种情况下,排出的血液可能与粪便混合,呈柏油样或黑色,这是因为在经过肠道时,血液经消化酶的作用而发生部分分解。

而下消化道出血则是指血液来自于小肠、结肠、直肠等下部消化道的出血,因此排出的血液呈鲜红色或暗红色。

此外,便血的严重程度也可能有所不同。

轻微的便血可能只是肠道的轻微损伤或感染引起的,一般不会持续很久或伴随其他严重症状。

然而,大量出血或持续性的便血则可能暗示着更为严重的疾病,例如恶性肿瘤、克罗恩病或潰疡性结肠炎等。

这时,及时就医并进行全面的诊断非常重要,以确定病因并采取相应的治疗措施。

最后,预防和处理便血需要全面考虑个体的健康状况和病史。

在平时生活中,良好的饮食习惯和健康的生活方式对预防便血非常重要。

增加膳食中纤维的摄入,保持肠道通畅,避免过度用力排便,减少辛辣刺激食物和酒精等对肠道的刺激,都有助于预防便血的发生。

便血—中医辨证

便血系胃、肠络脉受损,出现血液随大便而下,或大便呈柏油样为主要临床表现的病症。

可见于消化道出血。

1、诊断依据

1.1 血液随大便而下,或血与粪便夹杂,或下纯血。

出血部位偏下消化道者多见便下鲜血;出血部位偏上消化道者,血色污浊而暗,色黑呈柏油状。

1.2 可伴有畏寒,头晕,心慌,气短及腹痛等症。

1.3 出血过多可现昏厥,肢冷汗出,心率增快,血压下降,腹部按痛。

1.4 内窥镜、X线钡剂造影、肛门指检及乙肠直肠镜检查,可助明确出血的部位及性质。

1.5 询问有无传染病及疫水接触史,血、尿、粪病源体检查及培养,有助于鉴别诊断。

2、证候分类

2.1 胃肠积热:便干挟血,色鲜紫或暗红,口苦口干,嘈杂烦渴,脘腹痞满胀痛。

舌红,苔黄燥,脉洪数。

2.2 湿热蕴结:大便下血,色暗红或紫黑如赤豆汁,或下血污浊腥臭,便解不畅,脘腹胀痛;舌红,苔黄腻,脉滑数。

2.3 肠风伤络:便下鲜血,血下如溅,大便干结或为便泄。

舌红苔黄,脉弦。

2.4 脾胃虚寒:病程日久,便血紫暗或色黑如柏油样,脘腹隐

痛,喜按喜暖,畏寒肢冷,食少便溏。

舌淡,苔白,脉细弱。

3、疗效评定

3.1 治愈:便血控制,临床症状消失,大便隐血连续3次转阴,X线钡剂造影或内窥镜检查正常。

3.2 好转:便血量减少,临床症状好转,或大便隐血间歇性阳性。

3.3 未愈:便血及临床症状无改善。

第十二节便血一、名词解释1 柏油便2 隐血便二、判断题1 隐血试验阳性就一定是便血。

()2 便血时隐血试验一定阳性。

()3 凡消化道出血一定有粪便颜色改变。

()4 黑便一定是消化道出血。

()三、多选题A型题1 、下列哪些不是引起便血的小肠疾病?()A 小肠血管畸型B 肠套叠C 空肠溃疡D 回肠溃疡E 阿米巴痢疾2 、粘液脓血便伴里急后重可见于:()A 消化性溃疡B 急性细菌性痢疾C 肠结核D 小肠血管畸型E 结肠癌3 、黑便并蜘蛛痣和肝掌可见于:()A 直肠癌B 胃癌C 溃疡性结肠炎D 肝硬化门脉高压E 胆管癌4 、下列哪些是引起便血的小肠疾病?()A Crohn病B 急性细菌性痢疾C 急性出血性坏死性肠炎D 阿米巴痢疾E 十二指肠溃疡5 、下列哪些是引起便血的结肠疾病?()A Crohn病B 急性细菌性痢疾C 急性出血性坏死性肠炎D 肠结核E 十二指肠球部溃疡B型题A 便后滴血B 柏油便C 洗肉水样便D 果酱样脓血便E 粘液脓血便1 急性细菌性痢疾()2 阿米巴痢疾()3 十二指肠球部溃疡()4 急性出血性坏死性肠炎()5痔()C型题A 鲜血便B 柏油便C 两者均有D 两者均无1 、上消化道出血()2 、下消化道出血()A 柏油便B 隐血便C 两者均有D 两者均无3 胃溃疡()4 胃癌()5 结肠癌()6 小肠出血()X型题1 、下列哪些疾病可引起便血?()A 胃溃疡B 十二指肠球部溃疡C 肝硬化门脉高压D 胆道疾病E 肠结核2、下列哪些疾病可引起柏油便?()A 十二指肠球部溃疡B 小肠肿瘤C 胃癌D 结肠癌E 溃疡性结肠炎3 下列哪些疾病可出现隐血便?()A 肛裂B 溃疡性结肠炎C Crohn病D 结肠癌E 消化性溃疡【参考答案与题解】一、名词解释1、上消化道或小肠出血并在肠内停留时间较长,因红细胞破坏后,血红蛋白在肠道内与硫化亚物结合形成硫化亚铁,使粪便呈黑色,更由于附有粘液而发亮,类似柏油,故又称为柏油便。