探究植物对空气湿度的影响

- 格式:doc

- 大小:34.50 KB

- 文档页数:6

科学探究考点1:科学探究的一般过程1、在设计对照组实验时应该注意的问题是()A、所有实验因素都相同B、所有实验因素都不同C、除实验变量外,其他因素不同D、除实验变量外,其他因素相同2、下列探究实验与其依据的生物学原理的对应关系,错误的是()A、探究馒头在口腔中的变化----淀粉在唾液淀粉酶的作用下被分解B、探究光对鼠妇分布的影响----生物影响环境C、检测不同环境中的细菌和真菌----细菌和真菌的生存需要一定的条件D、探究植物对空气湿度的影响----植物通过蒸腾作用将水分散失到大气中3、根据实验目的和实验原理选择恰当的实验材料、用具,是保证实验获得可靠结果的关键因素之一。

下列实验选用的材料、用具合适的是()A、用碘液检验是否含淀粉B、用显微镜观察大豆种子的结构C、用蝗虫探究动物的绕道取食行为D、用沸水对天竺葵叶片进行脱色处理4、某校生物学兴趣小组探究“甜度对蚂蚁取食的影响”。

你认为下列实验方案需要修改的选项是()5、以下是实验证明细菌对落叶有分解作用的步骤,错误的是()A、找两种树的落叶,各为一组B、两组树叶都进行灭菌C、一组放在无菌条件下,一组接种细菌后放在无菌条件下D、实验过程中始终保持落叶潮湿6、我们在进行实验探究时,为了避免偶然因素的影响,常需要设置重复组,取平均值,但有些实验却是例外。

下列实验不需要测平均值的是()A、测定某种食物中的能量B、探究光对鼠妇生活的影响C、探究酒精对水蚤心率的影响D、探究馒头在口腔中的变化7、小明问妈妈:“为什么蚂蚁总是排成一队向前爬?”妈妈说:“可能是前面的蚂蚁留下了气味信号。

”妈妈的回答属于科学探究过程中的()A、提出问题B、作出假设C、制定计划D、得出结论8、下面是某校生物兴趣小组同学在小组讨论中,对有关实验中选择实验试剂及用具的叙述。

请你仔细想一想,请将错误的一项找出来()A、观察小鱼尾鳍内的血液流动实验时要使用放大镜B、可用澄清的石灰水检测人体呼出的气体中含有较多二氧化碳C、探究唾液对淀粉的消化作用实验中可用碘液检测淀粉的存在D、制作人的口腔上皮细胞临时装片时应先在载玻片中央滴一滴生理盐水考点2:科学探究的常用方法1、2016年1月1日我国“全面二孩”政策正式实施,为了解各年龄段市民对生“二胎”的看法,通常采用的方法是()A、调查法B、实验法C、资料分析法D、观察法2、某兴趣小组的同学设置了“有光”和“无光”两种环境条件,探究“光会影响鼠妇的分布”。

初一生物生物对环境的适应和影响试题答案及解析1.在探究“植物对空气湿度的影响”实验中,下面做法或结论错误的是A.要在同一时间测量裸地、草地和灌丛中的湿度B.草地上有小水洼,可以将干湿计放在水洼边测量C.每个地方分三处测量湿度,取其平均值作为测量结果D.经过测量,灌丛的湿度最大,裸地的湿度最小【答案】B【解析】探究“植物对空气湿度的影响”时,裸地、草地和灌木丛,只有植物的蒸腾作用能增加空气的湿度,符合探究目的,而在水洼边,水洼边的空气湿度受水的影响大,不能体现植物对空气湿度的影响,故选B。

【考点】本题考查的知识点是生物对环境的影响。

2.下列实例中不能反映生物影响环境的是:()A.森林净化空气,调节气候B.蚯蚓疏松土壤,增加土壤肥力C.浮游生物大量繁殖,导致水质恶化D.企鹅胸部厚厚的脂肪层。

【答案】D【解析】生物通过自身的生命活动,不断地从环境中获取营养物质,同时又将新陈代谢的产物(氧、二氧化碳、水等)排放到环境中去,因此,生物的生命活动对无机环境也有影响.A.森林植物的蒸腾作用,可以增加空气的湿度,进而影响降雨量;柳杉能够吸收二氧化硫等有毒气体,从而净化空气;此项反映生物影响环境.B.蚯蚓在土壤中钻来钻去,可以使土壤疏松,提高土壤的通气和吸水能力,它以腐烂的植物和泥土为食,排出物可以增加土壤的肥力;此项反映生物影响环境.C.浮游生物大量繁殖,使水中溶解氧急剧减少,导致水质恶化;此项反映生物影响环境.D企鹅胸部厚厚的脂肪层,能够适应寒冷的环境,是生物对环境的适应.【考点】生物对环境的影响3.生物对环境的适应是普遍存在的,而不是个别现象。

()【答案】对【解析】现在生存的每一种生物,都具有与环境相适应的形态结构、生理特征或行为,例如:虫媒花一般都是颜色鲜艳,气味芳香,适于昆虫传粉,风媒花的花粉粒小而数量多,容易随风飘散,适于风媒传粉,鱼的身体呈流线型,用鳃呼吸,用鳍游泳,这些都是与水生环境相适应的,生活在北极地区的北极狐和白熊,毛是纯白色的,与冰天雪地的环境色彩协调一致,这有利于它们捕猎动物等等,故题干的叙述是正确的。

初二科学实验探究题一、试卷满分100分(一)单选题(每题3分,共30分)1. 在探究“光对鼠妇生活的影响”实验中,所用鼠妇的数量最好是()A. 1只B. 2只C. 3只D. 10只以上答案:D解析:在探究实验中,为了避免偶然性,减小误差,所用鼠妇的数量要多一些,一般10只以上。

2. 某同学在探究“水分对植物生存的影响”时,选择了生长状况相仿的多株青菜,平均分为两组,一组不浇水,另一组经常浇水。

这是为了()A. 进行对照B. 便于观察C. 减少误差D. 设置重复组答案:A解析:将青菜分为两组,一组不浇水,一组浇水,这是设置了对照实验,通过对照可以探究水分对植物生存的影响。

3. 在探究“温度对唾液淀粉酶活性的影响”实验中,变量是()A. 唾液淀粉酶B. 温度C. 淀粉D. 唾液答案:B解析:探究“温度对唾液淀粉酶活性的影响”,温度是我们要探究其对酶活性影响的因素,所以温度是变量。

4. 以下科学探究步骤正确的是()A. 提出问题 - 作出假设 - 得出结论 - 实施计划 - 表达交流B. 提出问题 - 作出假设 - 实施计划 - 得出结论 - 表达交流C. 作出假设 - 提出问题 - 实施计划 - 得出结论 - 表达交流D. 提出问题 - 实施计划 - 作出假设 - 得出结论 - 表达交流答案:B解析:科学探究的一般步骤为提出问题,根据问题作出假设,然后实施计划进行实验,根据实验结果得出结论,最后进行表达交流。

5. 在探究“种子萌发的环境条件”实验中,不需要设置对照实验的条件是()A. 适宜的温度B. 一定的水分C. 充足的空气D. 阳光答案:D解析:种子萌发的环境条件有适宜的温度、一定的水分和充足的空气,而阳光不是种子萌发的必要环境条件,所以在探究种子萌发的环境条件时,不需要设置阳光这一对照实验。

6. 某同学在探究“绿叶在光下制造有机物”的实验中,先将植物放在黑暗处一昼夜,目的是()A. 消耗叶片中的水分B. 消耗叶片中的淀粉C. 消耗叶片中的叶绿素D. 使叶片中的气孔关闭答案:B解析:将植物放在黑暗处一昼夜,目的是让叶片中的淀粉运走耗尽,这样在后续光照实验中,检测到的淀粉就是叶片在光下制造的。

专题六科学探究【考点梳理】考点1.科学探究常用的方法生物学进行科学探究活动时,常用的科学方法有观察法、、、、等。

在实际开展探究活动时,有时只采用一种方法,有时是一种方法为主,兼顾采用多种方法。

典例1(2017·某某)科学探究是人们获取科学知识,认识世界的重要途径。

下列不属于科学探究方法的是【答案及解析】C。

此题考查的核心知识是科学探究常用的方法。

科学探究常用的方法有观察法、实验法、调查法、资料分析法等。

C选项中的经验总结法是通过对实践活动中的具体情况,进行归纳与分析,使之系统化、理论化,上升为经验的一种方法,不属于科学探究方法。

故选C。

考点2.探究某种非生物因素对动物的影响探究“光对鼠妇生活的影响”实验中,实验的变量是,需要设置和两种环境,其他条件应相同且适宜,形成实验。

在实验中还要进行重复实验并对实验结果进行整理,计算出。

典例2在探究光对鼠妇生活的影响实验中,某小组把一定数量的鼠妇(用m表示),一半置于较暗,另一半置于较亮的环境中。

推测较暗环境中鼠妇数量变化曲线是【答案及解析】D。

此题考查的核心知识是探究影响鼠妇分布的环境因素。

考查的核心能力是解读曲线图的能力。

该实验的题目是探究“光对鼠妇生活的影响”,实验变量是有无光照,把同样多的鼠妇同时放在较暗和较亮的环境中。

观察鼠妇对环境的选择,鼠妇喜欢在较暗的环境中生活,较暗环境中鼠妇数量先逐渐增多,后趋于稳定。

而A是减少,B是减少或趋于稳定,C先稳定后减少为0,因此较暗环境中鼠妇数量变化的曲线是D。

考点3.探究植物对空气湿度的影响1.需要设置不同植被覆盖率的地区(如裸地、灌丛和森林等)为对照。

1米左右的位置,(“能”或“不能”)放在其他因素引起湿度变化大的地方(如水洼处)。

典例3 某同学实测了不同植被环境的空气湿度,得到几组平均数据记录在右表中。

下列说法不正确的是 A .从表中可以看出,空气湿度最大的地点是灌木丛 B .表中数据表明,早、中、晚不同时间里,空气湿度最大的时间是早晨 C .表中数据表明,无论是草坪还是灌木丛都有早高达空气湿度的作用D .测量灌木丛的空气湿度时,干湿计应放在地上【答案及解析】D 。

探究植物对空气湿度影响的报告

探究报告

合作者:郭悦宁刘小曦许诺

【一】提出问题

植物的种类和分布对空气湿度有妨碍吗?

【二】作出假设

植物的种类和分布对空气湿度有妨碍。

在裸地、草地或茂密的灌丛中,灌木丛中的空气湿度最大,裸地的空气湿度最小。

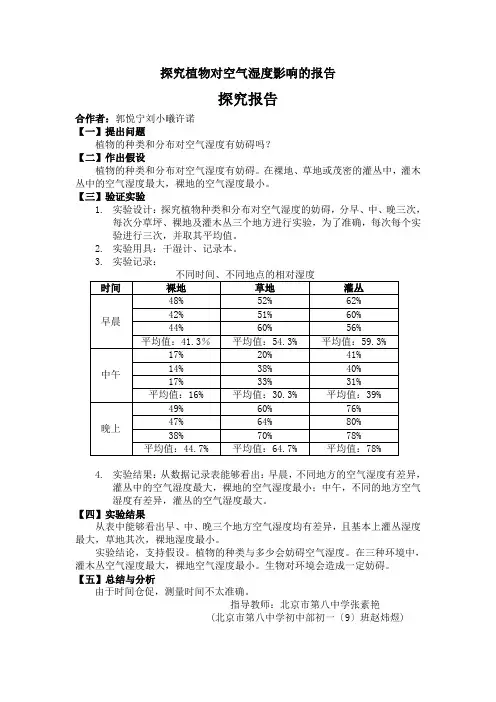

【三】验证实验

1.实验设计:探究植物种类和分布对空气湿度的妨碍,分早、中、晚三次,

每次分草坪、裸地及灌木丛三个地方进行实验,为了准确,每次每个实

验进行三次,并取其平均值。

2.实验用具:干湿计、记录本。

3.实验记录:

4.实验结果:从数据记录表能够看出:早晨,不同地方的空气湿度有差异,

灌丛中的空气湿度最大,裸地的空气湿度最小;中午,不同的地方空气

湿度有差异,灌丛的空气湿度最大。

【四】实验结果

从表中能够看出早、中、晚三个地方空气湿度均有差异,且基本上灌丛湿度最大,草地其次,裸地湿度最小。

实验结论,支持假设。

植物的种类与多少会妨碍空气湿度。

在三种环境中,灌木丛空气湿度最大,裸地空气湿度最小。

生物对环境会造成一定妨碍。

【五】总结与分析

由于时间仓促,测量时间不太准确。

指导教师:北京市第八中学张素艳

(北京市第八中学初中部初一〔9〕班赵炜煜)。

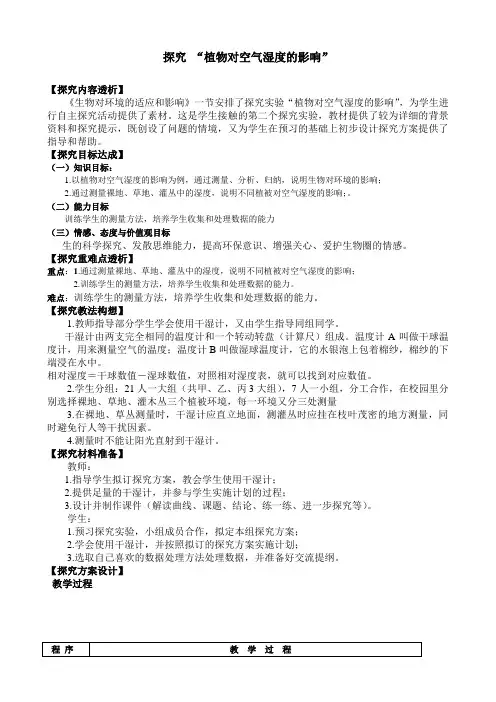

探究“植物对空气湿度的影响”【探究内容透析】《生物对环境的适应和影响》一节安排了探究实验“植物对空气湿度的影响”,为学生进行自主探究活动提供了素材。

这是学生接触的第二个探究实验,教材提供了较为详细的背景资料和探究提示,既创设了问题的情境,又为学生在预习的基础上初步设计探究方案提供了指导和帮助。

【探究目标达成】(一)知识目标:1.以植物对空气湿度的影响为例,通过测量、分析、归纳,说明生物对环境的影响;2.通过测量裸地、草地、灌丛中的湿度,说明不同植被对空气湿度的影响;。

(二)能力目标训练学生的测量方法,培养学生收集和处理数据的能力(三)情感、态度与价值观目标生的科学探究、发散思维能力,提高环保意识、增强关心、爱护生物圈的情感。

【探究重难点透析】重点:1.通过测量裸地、草地、灌丛中的湿度,说明不同植被对空气湿度的影响;2.训练学生的测量方法,培养学生收集和处理数据的能力。

难点:训练学生的测量方法,培养学生收集和处理数据的能力。

【探究教法构想】1.教师指导部分学生学会使用干湿计,又由学生指导同组同学。

干湿计由两支完全相同的温度计和一个转动转盘(计算尺)组成。

温度计A叫做干球温度计,用来测量空气的温度;温度计B叫做湿球温度计,它的水银泡上包着棉纱,棉纱的下端浸在水中。

相对湿度=干球数值-湿球数值,对照相对湿度表,就可以找到对应数值。

2.学生分组:21人一大组(共甲、乙、丙3大组),7人一小组,分工合作,在校园里分别选择裸地、草地、灌木丛三个植被环境,每一环境又分三处测量3.在裸地、草丛测量时,干湿计应直立地面,测灌丛时应挂在枝叶茂密的地方测量,同时避免行人等干扰因素。

4.测量时不能让阳光直射到干湿计。

【探究材料准备】教师:1.指导学生拟订探究方案,教会学生使用干湿计;2.提供足量的干湿计,并参与学生实施计划的过程;3.设计并制作课件(解读曲线、课题、结论、练一练、进一步探究等)。

学生:1.预习探究实验,小组成员合作,拟定本组探究方案;2.学会使用干湿计,并按照拟订的探究方案实施计划;3.选取自己喜欢的数据处理方法处理数据,并准备好交流提纲。

植物对空气湿度的影响实验方案一、实验名称。

植物对空气湿度的奇妙影响。

二、实验目的。

看看植物到底是怎么改变周围空气湿度的,就像探秘植物的小魔法一样。

三、实验材料。

1. 一些植物:比如绿萝、仙人掌(不同种类的植物可以让实验更有趣哦)。

2. 湿度计:这可是我们的湿度探测小能手,用来测量空气湿度的。

3. 两个透明的大塑料箱(或者大玻璃箱,要能密封起来的,就像给植物搭个小房子)。

4. 水:用来照顾植物的。

四、实验步骤。

1. 布置植物的小窝。

在一个塑料箱里,小心翼翼地把绿萝放进去,就像给绿萝安个新家。

然后给绿萝浇点水,让它舒舒服服的。

这个箱子就叫做“植物箱”。

在另一个塑料箱里呢,什么植物都不放,这个箱子就是“空箱”,它就像一个没有植物居民的空房子。

2. 湿度的初始测量。

把湿度计分别放进“植物箱”和“空箱”里,等个几分钟,让湿度计适应一下环境,然后记录下这两个箱子里初始的空气湿度数值。

这就像是给两个箱子的湿度拍个“快照”。

3. 观察与记录。

在接下来的几天里(比如说连续观察五天),每天在相同的时间(比如早上9点),用湿度计测量“植物箱”和“空箱”里的空气湿度。

每次测量的时候,要轻轻地把湿度计放进去,然后等数值稳定了再记录下来。

就像跟湿度计说:“小湿度计,你可要看准了再告诉我哦。

”4. 照顾植物。

在这五天里,别忘了给“植物箱”里的绿萝浇水,让它保持活力满满。

但是可不能给“空箱”浇水,不然就破坏实验规则啦。

5. 分析结果。

把每天记录下来的“植物箱”和“空箱”的湿度数值拿出来看看。

比较一下,是“植物箱”里的湿度一直比“空箱”里的湿度高呢,还是有其他的变化?就像在找两个箱子湿度之间的小秘密。

五、实验预期结果。

我们猜呀,“植物箱”里的空气湿度可能会比“空箱”里的高。

因为植物就像一个小小的空气加湿器,它的叶子会通过蒸腾作用把水分释放到空气中,让周围的空气变得更湿润。

不过呢,要是仙人掌在“植物箱”里,可能情况又会有点不一样,因为仙人掌是比较耐旱的植物,它对空气湿度的影响可能没有绿萝那么明显。

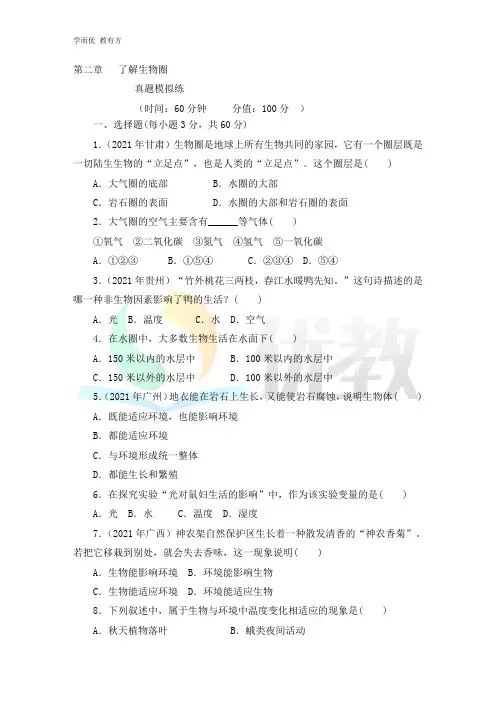

第二章了解生物圈真题模拟练(时间:60分钟分值:100分)一、选择题(每小题3分,共60分)1.(2021年甘肃)生物圈是地球上所有生物共同的家园,它有一个圈层既是一切陆生生物的“立足点”,也是人类的“立足点”。

这个圈层是( ) A.大气圈的底部B.水圈的大部C.岩石圈的表面D.水圈的大部和岩石圈的表面2.大气圈的空气主要含有______等气体( )①氧气②二氧化碳③氮气④氢气⑤一氧化碳A.①②③B.①⑤④C.②③④ D.⑤④3.(2021年贵州)“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

”这句诗描述的是哪一种非生物因素影响了鸭的生活?( )A.光 B.温度C.水 D.空气4.在水圈中,大多数生物生活在水面下( )A.150米以内的水层中B.100米以内的水层中C.150米以外的水层中D.100米以外的水层中5.(2021年广州)地衣能在岩石上生长,又能使岩石腐蚀,说明生物体( ) A.既能适应环境,也能影响环境B.都能适应环境C.与环境形成统一整体D.都能生长和繁殖6.在探究实验“光对鼠妇生活的影响”中,作为该实验变量的是( ) A.光 B.水C.温度 D.湿度7.(2021年广西)神农架自然保护区生长着一种散发清香的“神农香菊”。

若把它移栽到别处,就会失去香味,这一现象说明( )A.生物能影响环境 B.环境能影响生物C.生物能适应环境 D.环境能适应生物8.下列叙述中,属于生物与环境中温度变化相适应的现象是( )A.秋天植物落叶B.蛾类夜间活动C.苍耳果实的表面生有倒钩D.骆驼刺地下的根比地上部分长得多9.下列叙述中,属于生物影响环境的现象是( )A.鱼儿离不开水B.蚯蚓能疏松土壤C.候鸟迁徙D.骆驼生活在缺水的荒漠中10. 在探究“植物对空气湿度的影响”时,不必测量下列哪个环境的湿度?( )A.灌丛B.草地 C.水洼 D.裸地11.(2021年内蒙古)仙人掌的茎变成肥厚的、富含汁液的肉质茎的原因是( )A.抵御动物侵袭B.生长的环境缺水C.生长的环境寒冷D.生长的环境阳光太强12.黄巢的著名诗句:“待到秋来九月八,我花开后百花杀。

生物对环境的影响实验:探究不同植被对空气湿度的影响实验目的学习探究在同一地区植被对空气湿度的影响。

了解生物对环境的影响。

背景资料生物不仅能够适应环境,也能够影响环境。

在草原上,草本植物的多少,会对植食性动物的数量产生直接的影响,反之亦然。

这就说明生物与生物之间是互为环境条件的。

某种生物的数量和分布,会对环境中其他多种生物产生影响,也就是会影响到环境中的生物因素。

教学目标学会使用干湿计,尝试收集和处理数据的多种方法,进一步培养学生的科学探究能力。

重点难点重点:理解生物探究的过程。

难点:收集和处理数据。

实验关键尝试收集和处理数据的多种方法,进一步培养学生的科学探究能力。

实验器材干湿计,计时器。

教学过程1.导入师:在上一节课中我们知道,环境中的各种生物会影响生物的生存,那么生活在环境中的生物,又能对环境产生什么影响呢?2.学案之一:分析生物对环境的影响师:我们先来看看书上第10页的资料。

然后回答思考讨论中的三个问题。

师:牛|蜣螂各自对环境产生了什么影响?生:大量的牛粪污染了澳大利亚的草原,破坏了植被,还导致苍蝇等害虫的孳生,容易传播疾病,该地区生态失去了平衡。

中国屎壳郎以牛粪为食,清除了牛粪,还草原以生机,也切断了苍蝇等害虫孳生的场所,使环境变得清新优美。

师:为什么引进蜣螂?说说道理。

生:由于澳大利亚本地的屎壳郎不以牛粪为食,若用人工的方法处理大量的牛粪必将花费大量的人力和物力,使用杀虫剂杀蝇又会带来杀虫剂的环境污染问题。

从我国引进屎壳郎处理牛粪,这是一种生物防治的方法,一方面可以节约人力物力,另一方面可以减少污染。

师:根据上述事例,你认为生物对环境有影响吗?生:有。

如蚯蚓能松土,增加土壤的肥力。

3.学案之二:探究不同植被对空气湿度的影响师:干湿计测量空气的相对湿度原理,干湿计由两支完全相同的温度计和一个转动转盘(计算尺)组成。

温度计A叫做干球温度计,用来测量空气的温度;温度计B叫做湿球温度计,它的水银泡上包着棉纱,棉纱的下端浸在水中。

八年级物理上册第一章测试题及答案八年级物理上册第一章测试题及答案一、选择题1、下列物体中,不属于光源的是() A. 萤火虫 B. 点燃的蜡烛 C. 工作的电灯 D. 反光的镜子2、下列单位属于国际单位制中基本单位的是() A. 米、秒 B. 千克、秒 C. 牛顿、秒 D. 摩尔、米3、下列关于声音的说法,正确的是() A. 声音能在真空中传播 B. 声音能振得耳朵发烫,说明声音能传播热量 C. 声音能靠一切物体传播,且传播速度相同 D. 能听到蚊子的嗡嗡声,说明蚊子的翅膀每秒振动几百次4、下列现象中,属于光的反射的是() A. 日食和月食 B. 插入水中的筷子,在水的一部分看起来弯了 C. 灯光下的人影 D. 湖水的反射形成的倒影5、下列能源中,属于可再生能源的是() A. 煤 B. 石油 C. 风能D. 太阳能二、填空题6、八年级物理课本的宽度约为180________(填单位)。

61、光在真空中的传播速度是________m/s。

611、一切物体发出的光,都要经过________射到我们眼睛里,人就看到了物体的像。

6111、打雷时,先看到闪电后听到雷声的原因是________。

61111、蚊子飞行时翅膀每秒振动500~600次,则它振翅时发出的声音频率为________Hz,属于________声波。

三、实验题11、某同学在探究声音的特征时,将一把钢尺紧按在桌面上,一端伸出桌边,拨动钢尺,听它振动发出的声音。

改变钢尺伸出桌边的长度,再次用力拨动,使钢尺两次振动的幅度大致相同,听它发出声音的变化。

这个实验用来探究________。

四、作图题12、根据光路图完成下列填空。

已知一光源A,请在图中画出一束从A点出发的光线,经过平面镜后向B点射出。

五、计算题13、太阳距离地球约为1.5×108km,则我们看到太阳光是约________min前从太阳发出的。

131、一辆汽车以30m/s的速度向山崖前进,司机鸣笛后继续前进,经过2s听到山崖反射回来的回声,求司机听到回声时汽车距离山崖有多远。

实验报告单实验报告单《探究植物对空气湿度的影响》探究报告提出问题:植物的种类和分布对空气湿度有影响吗?作出假设:植物的种类和分布对空气湿度有影响。

在裸地、草地或茂密的灌丛中,灌木丛中的空气湿度最大,裸地的空气湿度最小。

验证实验:1.实验设计:探究植物种类和分布对空气湿度的影响,分早、中、晚三次,每次分草坪、裸地及灌木丛三个地方进行实验,为了准确,每次每个实验进行三次,并取其平均值。

2.实验用具:干湿记、记录本。

3.实验记录:不同时间、不同地点的相对湿度时间裸地草地灌丛早晨48%52%62%42%51%60%44%60%56%平均值:41.3%平均值:54.3%平均值:59.3%中午17%20%41%14%38%40%17%33%31%平均值:16%平均值:30.3%平均值:39%晚上49%60%76%47%64%80%38%70%78%平均值:44.7%平均值:64.7%平均值:78%4.实验结果:从数据记录表可以看出:早晨,不同地方的空气湿度有差异,灌丛中的空气湿度最大,裸地的空气湿度最小;中午,不同的地方空气湿度有差异,灌丛的空气湿度最大。

实验结构:从表中可以看出早、中、晚三个地方空气湿度均有差异,且都是草地湿度最大,灌丛其次,裸地湿度最小。

实验结论支持假设。

植物的种类与多少会影响空气湿度。

在三种环境中,草地空气湿度最大,裸地空气湿度最小。

生物对环境会造成一定影响。

分析:由于时间仓促,测量时间不太准确。

第二章货币的时间价值一、概念题货币的时间价值单利复利终值现值年金普通年金先付年金递延年金永续年金二、单项选择题1、资金时间价值通常()A 包括风险和物价变动因素B不包括风险和物价变动因素C包括风险因素但不包括物价变动因素D包括物价变动因素但不包括风险因素2、以下说法正确的是()A 计算偿债基金系数,可根据年金现值系数求倒数B 普通年金现值系数加1等于同期、同利率的预付年金现值系数C 在终值一定的情况下,贴现率越低、计算期越少,则复利现值越大D 在计算期和现值一定的情况下,贴现率越低,复利终值越大3、若希望在3年后取得500元,利率为10%,则单利情况下现在应存入银行()A 384.6B 650C 375.7D 665.54、一定时期内每期期初等额收付的系列款项称为()A 永续年金B预付年金C普通年金D递延年金5、某项存款利率为6%,每半年复利一次,其实际利率为()A3% B6.09% C6% D6.6%6、在普通年金终值系数的基础上,期数加1、系数减1所得到的结果,在数值上等于()。

1. 菜农在大田种韭菜收获的是绿色的韭菜,而在密闭的暗室中种韭菜收获的却是黄色的韭黄,影响这一差异的生态因素是( ) A.温度 B. 阳光 C. 土壤 D.空气2.牵牛花清晨开放,傍晚关闭,这种现象说明生物具有的特征是()A.需要营养 B.进行呼吸 C.对外界刺激作出反应 D.生长和繁殖3. 下列说法中错误的是()A. 生物圈是一个统一的整体B. 食物链以生产者为起点,终点为消费者C. 在食物链中,营养级别越高的生物,体内的有毒物质积累得越少D. 生态系统具有一定的自动调节能力4. 蚯蚓一般营穴居生活,但夏季雨后蚯蚓在地面上活动,原因是()A.土壤中蚯蚓缺乏食物 B. 蚯蚓得不到足够的氧气C.喜欢雨后晒太阳D.承受不了土壤的压力5. 我们在养花的过程中,经常给花浇水、施肥、松土、放在阳光下,天气冷了,我们还要把花放在屋里,而且一般一个花盆只栽一株植物,这体现了生物生存所需的基本条件,与上述顺序相对应,分别是()①营养物质②空气③阳光④适宜的温度⑤一定的生存空间⑥水A. ①③②⑤⑥④B. ⑥①②③④⑤C. ④⑤③⑥①②D. ③⑥④⑤②①6. 鱼必须生活在水里,离开水一段时间就会死亡。

对此最恰当的解释是()A. 生物影响环境B. 生物适应环境C. 生物改变环境D. 生物依赖环境7. “人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”,造成这一差异的环境因素是()A. 光B. 水C. 温度D. 湿度8. 下列各项中,属于食物链的是()A. 草→昆虫→青蛙→蛇→鹰B. 昆虫→蛇→鹰C. 阳光→草→兔→狼D. 草→兔→狼→细菌9. 在调查校园生物中,以下同学的做法,正确的是()A. 小军发现好几株他不认识的植物,于是把它们拔出来,带回家研究B. 小梅拔开草丛,一只蟋蟀蹦了出来,很快蹦到校园外面去了,小梅把它记录下来C. 小伟调查记录中有蚰蜒,其他同学都没有,小伟决定把它删掉D. 小明发现一只老鼠,太恶心了,不记录10. 下列现象中,属于与温度变化相适应的现象是()A. 蛾类夜间活动B. 仙人掌的叶变成刺C. 候鸟的迁徙D. 山顶的旗形树11.对于一只生活在田野的蝗虫来说,它的环境是指()A.田野中的植物和蛇、蛙等动物 B.阳光、空气、水分、温度、土壤等非生物C.除蝗虫外的其他生物和非生物 D.除这只蝗虫外的其他蝗虫、其他生物和非生物12.探究的一般过程,其正确顺序是( )①发现问题、提出问题②作出假设③表达交流④设计方案⑤实施实验⑥得出结论A. ①②③④⑤⑥ B.①②④⑤⑥⑧ C. ①②④⑧⑤⑥ D.①②④⑤⑧⑥13.某地大量捕捉青蛙,以至稻田里害虫大量繁殖,水稻减产,生态平衡失调,原因是破坏了生态系统的( )A.生产者 B.分解者 C.消费者 D.食物链14.下列哪种现象不是生物适应环境的例子 ( )A.秋末树木纷纷落叶 B.缺氮时植株矮小 C. 蝗虫的体色与环境相近 D.鹿遇敌害时快速奔跑15.下列现象不属于生物影响环境的是()A. 栽种植物,防风固沙B. 森林的蒸腾作用增加空气湿度C. 蚯蚓疏松土壤D. 池塘中的青蛙是绿色的16.一个生态系统无论大小,其组成都包括( )A.生产者、消费者和分解者 B.动物和植物C. 所有生物 D.生物部分和非生物部分17.研究“响尾蛇是如何跟踪它放走的猎物的?”的实验中,科学家提出:响尾蛇是根据自己毒液的气味来追寻受伤的猎物的。

探究植物对空气湿度的影响教学设计案例

作者:王梅旭文章来源:转载

教材简析及教学设想:

教材在第一单元第二章第三节《生物对环境的适应和影响》中安排了探究实验“植物对空气湿度的影响”,为学生进行自主探究活动提供了素材。

这是学生接触的第二个探究实验,教材提供了较为详细的背景资料和探究提示,既创设了问题的情境,又为学生在预习的基础上初步设计探究方案提供了指导和帮助。

考虑到学生已经初步了解了探究实验的一般过程,且该实验的探究过程比较简单,所以在教材的处理上,采取了让学生课前设计探究方案,并将获得的数据进行处理,上课时重点进行小组交流,在相互补充、不断完善的过程中达成共识,得出正确结论,为学生日后独立完成其他的探究过程打下坚实的基础。

最后,将“蚯蚓对土壤的疏松作用”作为课后进一步探究布置下去,使学生独立或合作完成此探究,增强学生的科学探究意识和成就感。

教学目标:

1、以植物对空气湿度的影响为例,说明生物对环境的影响。

2、设计并完成植物对空气湿度的影响的探究实验。

3、训练学生的测量方法,培养学生收集和处理数据的能力。

4、培养学生的科学探究能力、发散思维能力、合作交流能力。

5、提高环保意识、增强关心、爱护生物圈的情感。

教学重点、难点:

1、设计并完成植物对空气湿度的影响探究实验。

2、训练学生的测量方法,培养学生收集和处理数据的能力。

课前准备:

1、学生准备

(1)预习探究实验,小组成员合作,拟定本组探究方案。

(2)学会使用干湿计,并按照拟订的探究方案实施计划。

(3)选取自己喜欢的数据处理方法处理数据,并准备好交流提纲。

2、教师准备

(1)指导学生拟订探究方案,教会学生使用干湿计。

(2)提供足量的干湿计,并参与学生实施计划的过程。

(3)设计并制作课件(解读曲线、课题、结论、练一练、植物的贡献、进一步探究等)

教学方法:探究实验教学法与发现法并用

学法指导:研究性学习、发现-探究-解决、发散思维、合作交流。

教学过程:

[导入新课]

1、图片观察与解读曲线

媒体显示热带雨林画面和一天中雨林内外湿度的变化曲线,学生通过观察、讨论,发表自己的见解,在充分交流的基础上,明确曲线所表达的含义:

1、热带雨林内外湿度不同:雨林内湿度大,雨林外湿度小。

2、雨林内湿度变化小,雨林外湿度变化大。

此过程可以提高学生的观察、表达交流能力,教师予以评价、鼓励。

2、质疑导入新课

热带雨林内外的湿度差异是植物引起的吗?

探究——植物对空气湿度的影响

[表达交流]

在学生课前已拟定探究计划且根据自己设计的方案完成实验的基础上,各小组派代表上台利用实物投影仪,交流各自的探究方案、获得的数据、得出的结论以及对数据的处理方法等,给学生在课外研究性学习成果搭建了课内展示的舞台,在学生相互交流的基础上,师生共同归纳,达成以下目的。

一.补充、完善探究方案:

学生对各小组的探究方案进行评价,提出改进建议,完善本组及其他各组的探究方案,通过教师的点拨、诱导,使学生在以下几个问题上达成共识:

1、裸地没有植物、草地有矮小的植物、灌木丛植物相对高大且茂密,若三处都无水洼,则三处空气湿度的不同,主要是由于植物引起的,因此测量裸地、草地、和茂密的灌木丛中的湿度,能说明植物对空气湿度的影响。

2、如果裸地或草地上有小水洼,测量时不能把干湿计放在水洼边,测量灌丛的湿度时,应把干湿计插在植物枝叶间,不能放在地上,否则,测得的数据不能充分说明植物对空气湿度的影响。

3、在记录数据时,每次应多记录几组数据,如早晨在裸地分A、B、C三处测湿度并记录下来,算出平均值后,作为这次测量的数据。

这样做可以使数据更准确、有说服力。

4、测量前,应设计好表格记录测量数据。

(举例如下)

裸地草地灌丛

早晨地点1

地点2

地点3

平均值

中午地点1

地点2

地点3

平均值

傍晚地点1

地点2

地点3

平均值

5、在科学研究中,用不同的方法处理相同的数据,往往可以说明不同的问题。

如:

①如果把裸地、草地、和灌丛中测得的数据分别求平均值后进行比较,可知三处在同一时间(如早晨)的湿度差异。

②如果把某一处(如裸地)早、中、晚的平均值作成曲线,可了解该处一天内的湿度变化。

③如果把三处一天内的湿度变化曲线都画在一个坐标图上,可比较三处一天内的湿度变化的异同

二.学习处理数据的方法

数据的处理方法有多种,如:表格、曲线、条形图等,不同的方法有不同的优点,应根据自己的需要选取最佳的表达方式,且各种方式可以互相转换。

三.得出科学结论

由于受学生使用干湿计的熟练程度、草地和灌丛的大小、干湿计放置位置等因素的影响,学生得出的结论差别较大,在学生充分交流的基础上要给出正确结论(专业人员,用科学方法测量得出):

1、裸地、草地、灌丛的湿度不同,裸地最小,草地次之,灌丛最大;

2、植物能增大空气湿度。

[练一练]

媒体显示裸地、草地、灌丛三地一天中的湿度变化曲线图,要求:

1、图中曲线分别表示何处湿度变化?

2、请将曲线转换成条形图的形式,表达含义不变。

[植物的贡献]

媒体逐步显示一公顷森林一年释放的氧气量、吸收的二氧化碳量、吸收的二氧化硫量、蓄水量以及对气温的调节作用等,最后显示警示语:

我们只有一个地球

保护环境,人人有责

增强学生的环境保护意识,加强了学生保护人类共有的家园———生物圈的使命感、社会责任感。

[进一步探究]

媒体显示蚯蚓疏松土壤的图片,提出要求:请设计实验探究蚯蚓对土壤的疏松作用。

目的:进一步提高学生的科学探究能力;鼓励研究性学习。

作者:王梅旭,青岛育才中学。