国外空气污染治理府际合作研究述评_楼宗元

- 格式:pdf

- 大小:1.18 MB

- 文档页数:9

大气污染跨域治理府际契约构建及其组织运行随着工业化和城市化的加速推进,大气污染成为了全球性的环境问题。

大气污染不仅严重影响了人民的生活质量和健康,同时也对生态环境造成了严重破坏。

跨国跨区域的大气污染治理迫在眉睫。

在这种背景下,建立跨域治理府际契约成为了推动大气污染治理的关键之举。

1. 确定治理范围:首先需要明确大气污染跨域治理府际契约的治理范围。

跨域治理需要明确涉及到的各国或地区的范围,确定治理的具体目标和措施。

2. 签署契约协议:各国或地区之间需要达成共识,签署相关的契约协议,明确大气污染跨域治理的责任和义务。

契约协议需要包括治理目标、行动计划、资源投入等具体内容。

3. 建立监督机制:建立起针对大气污染跨域治理的监督机制,对各国或地区的履约情况进行监督,并对不履约的行为进行惩罚。

4. 完善法律法规:各国或地区需要在本国法律法规的基础上,制定出符合大气污染跨域治理的法律法规,以保障治理工作的顺利进行。

5. 加强合作交流:跨域治理需要建立起各国或地区之间的合作机制,进行经验交流和资源共享,促进大气污染治理的加速推进。

1. 组织架构建设:成立专门的大气污染跨域治理府际契约组织机构,设立相应的秘书处,建立组织的决策机制和执行机构。

2. 资金投入管理:组织需要设立专门的资金管理部门,确保治理资金的合理使用和审计监督,提高资金利用效率。

3. 信息共享管理:建立起治理工作的信息共享平台,各国或地区汇聚大气污染监测数据和治理经验,促进信息资源的共享和利用。

5. 宣传与推广:组织需要开展大气污染治理的宣传与推广工作,提高社会公众的环保意识,营造良好的环境治理氛围。

三、大气污染跨域治理府际契约的优势与挑战1. 优势:跨域治理府际契约可以整合各方资源,共同应对大气污染问题,提高治理效率和效果。

2. 挑战:跨域治理涉及多方利益和复杂利益格局,各种利益的博弈和平衡是跨域治理面临的主要挑战。

1. 展望:大气污染跨域治理府际契约是有效解决跨域大气污染问题的关键路径,有望形成全球大气污染治理的有效模式。

基于府际关系的区域生态环境治理联动机制的构建随着我国城市化进程的加快,城市群之间的交流与联系日益紧密,城市群之间的府际关系变得尤为重要。

在这种背景下,区域生态环境治理联动机制的构建成为一项迫在眉睫的任务。

府际关系的积极发展有助于形成更加紧密的区域合作,从而更好地促进区域生态环境治理。

本文将从构建府际关系的角度,探讨区域生态环境治理联动机制的构建。

一、加强府际合作,促进区域生态环境治理府际合作是指相邻城市之间在政治、经济、文化等各个方面开展合作,共同推动地区发展。

在区域生态环境治理方面,府际合作能够有效整合各方资源,共同应对生态环境问题。

加强府际合作,构建区域生态环境治理联动机制,可以在以下几个方面展开工作。

1.建立跨地区环保合作机制各地区的生态环境问题往往相互交织、相互关联,单一地区的治理效果有限。

建立跨地区环保合作机制能够有效整合各方资源,合力应对区域内的生态环境问题。

可以通过成立跨地区环保协作机构,建立定期磋商机制,共同制定区域性的生态环境治理方案,共同解决区域内的生态环境问题。

2.加强府际交流与合作加强府际之间的交流与合作,有助于促进各地区在生态环境治理方面的经验分享和资源对接。

可以通过建立府际交流平台,定期举办生态环境治理经验交流会议、研讨会等活动,促进各地区之间的交流与合作,共同学习借鉴他地生态环境治理的成功经验,推动区域生态环境治理合作的深入开展。

3.建立区域性生态环境保护基金建立区域性生态环境保护基金,可以为区域生态环境治理提供长期稳定的资金支持。

各地府际之间可以共同设立区域性生态环境保护基金,统筹各方资金,用于推动区域内的生态环境治理项目实施,如水污染治理、土壤修复、生态景观恢复等项目,从根本上改善区域生态环境的质量。

建立府际协调机制,是构建区域生态环境治理联动机制的重要一环。

府际协调机制能够协调各地区之间的利益关系,推动各方资源的有效整合,促进区域生态环境治理的联动发展。

具体而言,可以从以下几个方面推动府际协调机制的建立。

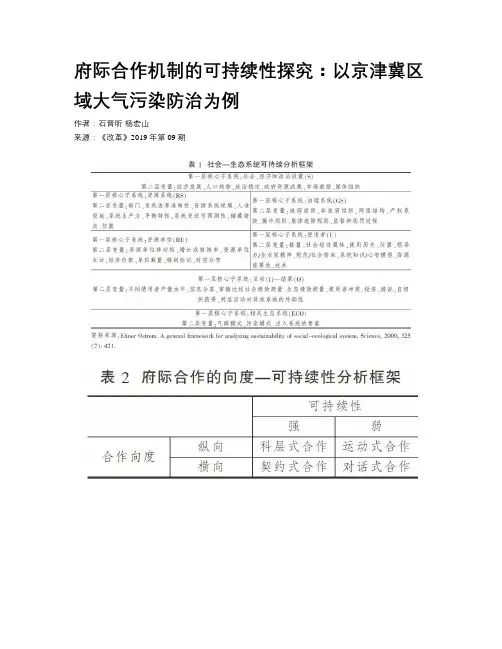

府际合作机制的可持续性探究:以京津冀区域大气污染防治为例作者:石晋昕杨宏山来源:《改革》2019年第09期内容提要:区域协调发展依托多种机制得以实现,各种机制所具有的可持续性不同,其效能也有所差异,厘清府际合作机制的类型与适用情境对于机制的选择及完善具有重要意义。

合作可持续性的建立以制度化水平的提升为标志,可以从合作意愿、收益成本、约束力和制度保障等方面进行刻画。

按照合作向度和可持续性,可以将府际合作机制分为对话式、契约式、运动式和科层式四种模式,其各自具有相应特征。

这四种模式在京津冀大气污染防治过程中均有所体现。

在府际合作实践中,可通过制度建设、组织完善与环境优化等途径,提升运动式合作和对话式合作机制的可持续性,构建长效运作机制。

关键词:府际合作机制;可持续性;大气污染防治中图分类号:F062.2文献标识码:A文章编号:1003-7543(2019)09-0149-11随着经济社会的发展,跨界污染治理、公共安全、疾病防控等外部性较强的公共治理问题依靠单一行动主体越来越难以应对,这就需要多个地方政府采取联合行动,推动制度供给,构建有效的区域府际合作机制,进而推动区域协调发展。

现阶段,我国正在推进“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设,形成了多种多样的合作机制,这为府际合作提供了重要动力与支撑。

然而,在实践中,一些机制的运行不具备连续性,难以长期持续发挥作用,这将直接影响府际合作效果。

府际合作的长效机制还有待强化,增强合作的可持续性成为区域协调发展亟待解决的问题。

这里聚焦于府际合作机制的可持续性问题,基于这一视角在文献梳理和实践观察的基础上构建有关理论框架,对大气污染防治领域的典型案例进行分析,通过制度分析的方法回答以下问题:什么样的合作机制是可持续的?在可持续性视角下府际合作机制的类型如何划分?各种类型的机制具有何种特征?如何提升府际合作的可持续性?一、府际合作相关文献综述在区域府际合作治理的文献中,合作向度是一个重要研究视角,即府际合作通过纵向或横向两种向度得以实现。

大气污染协同治理的理论机制与经验证据一、概述协同治理的本质是一种合作机制,通过政府、企业、公众等利益相关者的协同合作,共同推动大气污染治理。

协同治理的影响因素包括政策环境、经济因素、社会文化因素等,这些因素相互作用,共同影响着协同治理的效果。

协同治理的作用效果主要体现在提高治理效率、降低治理成本、改善空气质量等方面。

通过多方的协同合作,可以避免单一治理主体在治理成本和效果上的局限性,实现大气污染治理的最大效益。

经验证据显示,大气污染协同治理在国际上已经取得了显著的成效。

例如,欧洲国家的跨国合作项目“清洁空气行动”通过各国政府的协同合作,成功降低了欧洲大气污染物排放,改善了空气质量。

美国的“能源之星”计划和日本的“二阶魔幻烟尘计划”也取得了良好的治理效果。

这些成功案例的背后,离不开健全的法律法规、科学的政策引导、广泛的公众参与等因素的共同作用。

在协同治理模式方面,常见的有政府间合作模式、企业间合作模式、政府与企业合作模式、公众参与模式等。

这些模式各有优缺点,适用于不同的治理场景。

中国的大气污染协同治理虽然取得了一定的成效,但与发达国家相比,还存在一定的差距。

例如,法律法规尚不完善,政策引导力度不够,公众参与程度不高等。

为了进一步提高中国的大气污染协同治理水平,需要从以下几个方面进行改进:完善法律法规体系,加大对违法行为的处罚力度,提高企业的违法成本加强政策引导,通过财政补贴、税收优惠等措施激励企业采取环保措施推动政府、企业、公众等多方参与,提高协同治理的水平加强国际合作,借鉴发达国家经验,提高中国的大气污染治理水平。

本文通过对大气污染协同治理的理论机制与经验证据的探讨,旨在为完善中国的大气污染治理提供有益的参考。

1.大气污染问题的严重性及其背景大气污染的定义和类型:简要介绍大气污染的概念,包括其主要类型,如颗粒物、硫氧化物、氮氧化物、挥发性有机化合物等。

全球和地区层面的严重性:讨论大气污染在全球和特定地区(如中国、印度等)的严重性。

大气污染跨域治理府际契约构建及其组织运行大气污染是当前全球面临的最紧迫的环境问题之一,是跨区域、跨境界、跨行业、跨管辖的复杂问题,必须通过区域联合治理、跨区域联合管控来有效解决。

随着城市化和工业化的不断发展,大气污染问题日益突出,不仅影响了人们的生活质量,还对经济发展产生了不利影响。

因此,跨域治理大气污染已成为全球性的共同课题,各国政府亟需开展协调合作。

跨域治理大气污染,首先需要建立跨境区、跨行业、跨管辖区的协同治理机制,构建跨域协作的平台,以实现信息共享、政策协调、资源整合等方面的联动。

同时,应该积极促进地方政府、企业和社会公众的参与,形成共建共治、联防联控的整体格局。

为了实现大气污染跨域治理,必须建立府际契约制度,形成联合治理体系。

府际契约是一种行政管理和执法方式,是由地方政府之间签订的协议。

府际契约制度可以促进城市间、地区间、行业间的联合协作和信息共享,实现跨域治理的统筹安排。

府际契约的构建需考虑以下几个方面:首先,制定规范性文件。

政府部门应制定规范性文件明确府际契约的法律效力和执行程序。

其次,建立协调机制。

在府际契约的制定和执行过程中,需要建立起多部门、多层次的协调机制,确保契约内容的协调统一和执行效果的实现。

第三,确保契约内容详细明确。

府际契约的内容应该包括目标、责任、实施方法、资源配置和监督机制等方面,以确保治理效果的实现。

第四,促进社会共治。

府际契约的制定和执行需要促进公众参与,通过社会组织和居民的参与,实现共建共治的格局。

第五,加强执法力度。

府际契约的执行需要加强执法力度,建立相应的监督和管理机制,保障契约内容的顺利实施。

建立府际契约制度需要统筹协调各方面的利益,形成统一的规划和标准,协调各方力量,整合资源,实现跨区域合作和联动治理,以达到大气污染治理的目的。

中国空气污染治理的国际合作案例与经验分享在全球范围内,空气污染已经成为威胁人类健康和环境可持续发展的严重问题。

作为全球最大的发展中国家,中国在空气污染治理方面承受了巨大压力,并深感解决这个问题的紧迫性。

为了有效应对空气污染,中国积极探索并加强了国际合作,取得了一系列重要的案例和经验。

以下是几个典型的案例,介绍中国在空气污染治理方面的国际合作及取得的成果。

一、中美合作推动清洁能源发展中国空气污染问题的重要原因之一是能源消耗过于依赖化石燃料,导致大量的排放物释放到大气中。

为了改变这一现状,中国积极与美国合作,推动清洁能源的发展。

这种合作涵盖了多个领域,例如可再生能源、能源效率和电动汽车等。

通过技术交流、投资合作和政策支持等方式,中美两国在清洁能源领域取得了一系列重要合作成果,为中国空气污染治理做出了积极的贡献。

二、京津冀协同治理模式的探索京津冀地区是中国最为发达的城市群,也是空气污染最为严重的地区之一。

为了解决这一问题,中国开展了京津冀协同治理模式的探索,并积极寻求国际合作。

该模式主要包括大气污染联防联控、资源环境协同、产业结构调整和人才合作等方面内容。

通过与国际机构、企业和专家的合作,中国在京津冀地区探索出一套适合本地区的治理模式,有效改善了该地区的空气质量。

三、借鉴国外治理经验,加强环境监管能力中国认识到环境监管能力的提升对空气污染治理至关重要,因此通过与其他国家的合作,借鉴其环境治理经验,并加强自身的监管体系建设。

中国与一些发达国家在环境监测、数据分析、环境规范制定等方面展开了广泛的合作,从而提高了空气质量的监测和评估能力,并能够根据监测结果及时采取相应的治理措施。

四、共同应对全球气候变化问题气候变化是当前全球面临的最大环境问题之一,而空气污染与气候变化密切相关。

为了应对气候变化和空气污染问题,中国积极参与国际合作,并采取了一系列减排措施。

例如,中国积极推动可再生能源的应用和发展,加强了与其他发展中国家的技术交流和资金援助,帮助其实施减排措施。

大气污染协同治理研究国内外文献综述目录大气污染协同治理研究国内外文献综述 (1)(一)国外研究现状述评 (1)1.关于大气污染的研究 (1)2.关于协同治理的研究 (2)(二)国内研究现状述评 (4)1.关于大气污染治理的研究 (4)2.关于协同治理的研究 (5)(一)国外研究现状述评对大气污染及其治理的研究国外学者较国内学者要早,主要研究导致大气污染的因素、大气污染造成的影响与危害、治理大气污染的措施、跨域治理等方面,相关的学术理论也较为丰富。

1.关于大气污染的研究(1)关于大气污染的影响与危害研究:Vadillo-Ortega Felipe等人(2014)1研究发现空气污染会导致人体炎症的发病率上升,而且会影响孕妇妊娠时间,通过评估和假设,证明了空气污染是孕妇早产的一个潜在因素;Sara D.Adar(2015)2等人研究发现大气污染与心脏病、心肌梗塞等突发疾病有莫大的关系,大气污染程度越重,造成突发疾病的概率就会越高;Donald R. Mc Cubbin,MarkA. Delucchi(2015)3研究指出,依靠燃料产生动力的交通工具在行驶中排放的尾气不仅会对臭氧层产生破坏,而且还会提高人类慢性疾病的发病率和死亡率。

(2)关于导致大气污染的因素研究:Celic, J.等人(2014)4发现港口和沿海城市大气污染的源头之一是海运,海上交通工具需要消耗大量燃料,燃烧会产生高浓度的二氧化碳、硫以及氮氧化物,从而增加空气中PM2.5的含量,造成空气污染;Mieczyslaw和Jan ZIMNOL(2014)5举例说明了造成大气污染的自然1Vadillo-Ortega Felipe.Osornio-Vargas Alvaro.Buxton Miatta A.Air pollution,inflammation and preterm birth:a potential mechanistic link[J].Medical hypotheses,2014,PAGES:219-24.2张云权,吴凯,朱慈华,邓芷晴,谭晓东,马露.武汉大气污染与缺血性心脏病死亡关系季节差异[J].中国公共卫生.2015(07):926-929.3Donald R. Mc Cubbin,Mark A.Delueehi.The Health Costs of Moto—Vehicle Related Air pollution [J].Journal of Transport Economics and policy,2015:253-286.4Celic.J.Valcic.S.Bistrovic,M.Air pollution from cruise ships[C].International Symposium,2014. 5Mieczyslaw LESNIOK,Jan ZIMNOL.The atmospheric pollution in the area of the Goczalkowice Reservoir changes based on wet and dry deposition.GEOREVIEW:Scientific Annals of Stefan cel Mare University of Suceava[J].Geography Series, 2014,PAGES:95-96.因素,认为干湿沉降的变化是造成戈恰科维茨水库地区大气污染的主要因素,并提出了解决干湿污染沉积的问题是水库管理和大气综合保护的重要方面。

中国空气污染问题的国际合作与交流近年来,中国空气污染问题日益严重,给人们的健康和环境带来了巨大的威胁。

为了解决这一问题,中国积极寻求国际合作与交流,共同应对空气污染挑战。

本文将着重讨论中国在国际合作与交流中所采取的措施以及取得的成果。

一、国际合作与交流的重要性空气污染是全球性的环境问题,不仅限于某个国家或地区。

在全球化的背景下,各国都应该肩负起应对空气污染的责任。

国际合作与交流可以促进经验分享和技术转让,加速空气污染治理的进程,同时也为各国提供了共同解决问题的平台。

二、中国的国际合作与交流措施中国政府认识到空气污染问题的严重性,积极主动地参与国际合作与交流,并采取了一系列措施:1.加入国际环保组织:中国积极参与包括联合国环境规划署(UNEP)和世界环境组织(WEO)等国际环保组织,并成为这些组织的一员。

通过加入这些组织,中国可以获得最新的环境保护政策、技术进展和治理方案,进一步提高自身的环境保护能力。

2.与其他国家签署合作协议:中国与许多国家签署了合作协议,共同应对空气污染问题。

例如,中国与美国、德国、英国等国家签署了关于环境保护和空气质量改善的合作协议,在技术交流、经验分享和政策制定等方面加强合作。

3.主办国际环保会议和论坛:中国定期举办国际性的环保会议和论坛,邀请来自世界各地的专家学者和政府代表,共同研讨空气污染治理的经验和方法。

这些会议和论坛为各国之间的交流提供了宝贵机会,促进了合作与共赢。

三、中国国际合作与交流的成果中国在国际合作与交流中取得了一系列的成果,为国内空气污染治理作出了积极的贡献:1.技术引进与合作:通过国际合作,中国引进了先进的环保技术,并与其他国家展开了合作,开展了联合研究和项目建设。

这些合作不仅提高了中国的环境治理能力,也促进了全球环保技术的创新和发展。

2.政策借鉴与改革:中国参与国际合作,借鉴了其他国家的环境治理政策和经验,并将其应用于国内。

通过借鉴和改革,中国逐渐完善了环保法律法规和政策措施,加强了空气污染治理的力度和效果。

国外如何治理空气污染作者:李玲来源:《汽车与安全》2014年第03期一是制定完善的大气污染防治法律体系空气治理需要顶层设计和法制保障,明确各级政府、各方主体的责任。

大气污染防治涉及自然生态环境、产业结构、城镇体系、跨界合作和生活方式等方面,是一项涉及多种时空条件转换的长期系统工程。

因此,大气污染治理需要顶层设计和统筹规划,通过法律、行政、经济等手段有机结合,将污染源控制、污染处理、污染监测、污染警示、污染疏散等环节系统地融入到城镇化、工业化进程中,并针对不同污染源、不同区域和不同发展阶段制定专项的大气污染防治法规条例。

英国早在19世纪就制定了阿尔卡利法和公共卫生法,并于1956年颁布了专门针对大气污染的《清洁空气法》。

美国于1955年颁布了《空气污染控制法》,并于1963年制定了《清洁空气法》,成为大气污染防治的主要法律依据。

在政府、企业、公众三元治理机制中,政府应承担起顶层设计、法制建设、法制监管等责任,企业应主动降低污染排放、遵守相关污染法,民众则应倡导低碳生活,并积极发挥监督作用。

通过立法使大气污染诉讼和补偿制度成为空气治理的重要手段,并以此为借鉴不断完善和规范大气污染的标准和治理措施。

二是明确各级政府大气污染防治的权责美国1970年修订的《清洁空气法》明确了联邦负责制定全国空气质量标准,州负责制定本州达标方法与时间表,地方负责具体实行,并针对本地特殊情况对此进行补充的大气污染防治三级管理体制。

联邦政府专设环保局进行管理,并成立空气质量顾问委员会为总统提供决策服务。

英国《环境保护法》和《国家空气质量战略》提出中央政府制定统一的国家空气质量战略,但市郡政府有权在无法达到国家空气质量标准的区域申请成立空气质量管理区,并制订远期空气质量行动计划以达到国家标准;国家环境局综合控制大型、危险的工业设施,地方政府监管小型、危险程度低的工业设施;国家成立空气污染健康影响委员会,评估各空气污染区对人体健康的影响。

大气污染跨域治理府际契约构建及其组织运行1. 引言1.1 背景介绍大气污染是当代社会面临的重要环境问题之一,对人类健康、生态环境以及经济发展产生了严重影响。

随着经济全球化和城市化进程的加快,大气污染问题日益突出,不仅在国家内部出现了严峻挑战,同时也在跨国界和跨行政区域间产生了跨域性的影响和问题。

在实际治理中,由于大气污染问题的复杂性和跨域性,单一政府的治理难以有效解决问题。

需要各级政府之间建立起有效的府际合作机制,共同制定和实施跨域治理方案,实现资源共享、信息共享、责任共担,共同应对大气污染挑战。

本文旨在探讨大气污染跨域治理中府际契约的构建及其组织运行机制,以期为解决大气污染问题提供一种新的治理模式和思路。

通过分析府际契约的概念、特点、作用、构建要素和组织运行机制,探讨府际契约构建的前景展望,以及其对大气污染跨域治理的启示,并提出未来研究方向,助推大气污染治理工作取得实质性进展。

1.2 问题提出大气污染是当前全球环境问题中的一大挑战,不仅影响人类健康和生活质量,还对生态环境造成严重破坏。

在大气污染治理中,跨域性的问题尤为突出,即一个地区的污染排放会对其他地区的空气质量产生影响,需要跨越地区界限进行合作治理。

由于各地区、各国政府之间存在利益冲突、协调困难等问题,大气污染跨域治理面临诸多挑战。

1.3 研究意义研究府际契约在大气污染跨域治理中的作用可以为政府部门提供有效的指导和借鉴。

通过深入探讨府际契约的特点和构建机制,可以为政府制定跨境大气污染治理政策提供有效的借鉴,提升治理效果。

研究府际契约的组织运行机制可以为相关利益主体提供参考。

通过分析不同利益主体在府际契约中的角色和责任分工,可以促进各方更好地合作,达到共赢的局面。

研究府际契约构建及其组织运行对于推动大气污染跨域治理具有重要的现实意义和指导意义。

希望通过本研究可以为相关政府部门和利益相关者提供有益的启示和建议,推动跨域大气污染治理工作取得更好的成效。

基于府际关系的区域生态环境治理联动机制的构建随着全球化的深入发展,地区之间的相互影响越来越明显,区域生态环境治理也成为全球关注的焦点之一。

构建基于府际关系的区域生态环境治理联动机制,有助于促进不同地区间资源的共享和合作,提高区域生态环境质量,实现可持续发展。

构建区域生态环境治理联动机制需要确立府际之间的合作机制。

各级政府之间应建立起相互合作、信息共享的机制,形成一个联动的网络。

这可以通过建立跨地区的环境治理合作组织或机构来实现,例如设立区域环境保护委员会。

通过这样的机构,各地区政府可以就共同关心的环境问题进行沟通和协商,制定共同的环境治理目标和政策。

府际之间的信息共享也可以通过建立跨地区的环境数据平台来实现,及时掌握各地区的环境状况,及时共享治理经验和技术。

构建区域生态环境治理联动机制需要加强府际协作的能力。

为了保证区域环境治理联动机制的顺利运行,需要强化各级政府的环境治理能力。

这不仅需要政府部门加强对环境问题的研究和监测能力,还需要培养和提升府际之间的协作能力。

可以通过组织培训班、研讨会等形式,加强各地区政府工作人员的环境治理知识和技能的培训,提高各级政府的环境治理水平。

构建区域生态环境治理联动机制需要加强监督和评估机制。

在联动机制的运行过程中,需要建立健全的监督和评估机制,对各级政府的环境治理工作进行监督和评估。

这可以通过设立区域环境治理考核指标和评估体系来实现。

各地区政府需要根据这些指标和评估体系,对自身的环境治理工作进行自查和自评,发现问题并改进。

也需要建立府际间的监督机制,保证各地区政府按照联动机制的要求进行环境治理,落实环境保护的责任。

构建区域生态环境治理联动机制需要提升公众参与的意识。

公众是区域环境治理的重要参与者和监督者,需要积极参与和监督地方政府的环境治理工作。

要加强对公众的环境教育,提高公众的环境意识和环境保护意识,鼓励公众参与环境保护活动。

也需要建立公众参与机制,使公众能够对地方政府的环境治理工作进行监督和评估。

中国空气污染治理的国际合作与经验借鉴随着经济的快速发展和工业化的加速推进,中国的空气污染问题日益严重,给人民的健康和环境带来了巨大的威胁。

为了解决这一问题,中国积极开展了国际合作,并从其他国家的经验中借鉴了许多有效的治理措施。

本文将探讨中国空气污染治理的国际合作与经验借鉴,并分析其效果和影响。

一、国际合作的重要性空气污染是全球性问题,任何一个国家单独进行治理都难以取得显著效果。

因此,国际合作是解决空气污染问题的关键。

中国积极参与了联合国和其他国际组织的活动,与各国分享信息和技术,加强了合作交流。

通过国际合作,中国了解了先进国家在空气污染治理方面的经验,更好地借鉴和应用这些经验。

二、经验借鉴的主要内容1. 政策法规的制定在空气污染治理方面,国家政策法规的制定至关重要。

中国从世界各国的成功经验中借鉴,制定了一系列相关政策和法规。

例如,借鉴美国的《清洁空气法》,中国出台了《大气污染防治法》和《大气污染物排放标准》,加强了对排放源的管理和控制。

2. 科技创新与技术引进科技创新是解决空气污染问题的重要手段。

中国积极引进国外先进的减排技术,并在实践中加以改进和创新。

同时,中国也加大了自主研发的力度,不断推动技术创新。

例如,在汽车尾气治理方面,中国引进了欧洲的“欧III”和“欧IV”排放标准,同时自主研发了更严格的“国V”标准。

3. 环境监测与数据分享环境监测是科学有效地解决空气污染问题的基础。

中国与各国建立了环境监测合作机制,共享空气质量监测数据和监测方法。

通过国际合作,中国提高了环境监测的准确性和时效性,更好地了解了污染源和污染传输的规律,为制定治理措施提供了有力支撑。

三、国际合作的效果与影响中国的空气污染治理取得了一定的成效。

根据环境保护部的数据,中国大气污染物排放总量呈下降趋势,并且空气质量有所改善。

这些成绩得益于国际合作和经验借鉴,通过引进先进技术和管理模式,提升了中国的治理能力。

国际合作还为中国带来了经济和社会上的好处。

大气污染跨域治理府际契约构建及其组织运行作者:姬翠梅来源:《天津行政学院学报》 2019年第3期姬翠梅(山西大同大学,山西大同 037009)摘要:源于大气的“无界化”“外溢化”特性、行政科层管理的“属地化”表现以及我国现有的政治传统,吸收其他主体参与的跨域政府合作成为大气污染防治的最佳选择。

新区域主义和复合行政理论下的跨域治理并非指成立专门的行政机构,而是跨域政府主导下的价值正当性合作。

跨域合作组织的构建并非来自中央的授权,而是基于平行政府以契约为基础对自身管辖权的部分让渡。

合作组织代表的是跨域政府对大气污染治理的协商合意,原则上可消解国家主义设计和区域主义运行的逻辑冲突。

为确保大气污染合作组织的畅通运行,需要设置分工明确的职能部门和设定有序运转的完整机制。

通过谈判协商确定各方接受的合作原则是组织运行的前提,协调相关方利益关系是机构运转的核心部分,积极发挥专业人员的智慧及进行有效的执行则是运转的支撑和关键。

关键词:大气污染;跨域治理;府际关系;契约中图分类号:D922 文献标识码:A 文章编号:1008—7168(2019)03—0055—07随着经济的快速发展,大气污染成为突出的公共问题,这不仅严重制约社会发展的速度成效,而且严重威胁人民群众的身心健康。

从生态环境部公布的2017年中国生态环境状况公报看,虽然蓝天保卫战成效显著,但城市大气重度、严重污染天次占比仍较高,PM2.5、PM10、O3等污染物浓度仍较高[1]。

所以,在我国生态文明建设“着力解决突出环境问题”过程中,重点之一仍是大气污染的治理。

在现有政治体系中,地方政府是本行政区大气治理的主体,但这种单一治理主体越来越难以适应大气的“跨域”特性。

打破行政区划,实行跨域协同治理就成为解决问题的钥匙。

由此,本文以跨域治理为基础探讨三个问题:一是大气污染跨域治理模式的选择;二是跨域治理中府际关系的构建;三是持续性的跨域合作如何运行和奏效。

一、政府主导的跨域治理是大气污染防治的最佳模式“跨域”的一般性理解是跨行政区域、跨领域等,但随着治理理论的兴起,其扩大性含义已延伸至跨部门。

大气污染跨域治理府际契约构建及其组织运行大气污染是全球性问题,不仅仅是一个地区或一个国家所能解决的。

为了有效地跨域治理大气污染问题,府际契约的构建及其组织运行变得尤为重要。

本文将就大气污染的跨域治理府际契约构建及其组织运行进行深入探讨。

一、大气污染的严重性及跨域治理的必要性大气污染已成为全球性环境问题,日益严重的空气质量问题威胁着人类的生存环境。

随着工业化和城市化的快速发展,大气污染问题已经成为全球关注的焦点。

据统计,全球每年因大气污染而导致的早死人数高达数百万,这个数字令人震惊。

大气污染问题不仅对人类健康产生直接危害,还对生态环境产生了极大的破坏。

跨域治理大气污染问题变得尤为紧迫和必要。

二、府际契约构建及其组织运行的必要性府际契约是指各国政府之间为了解决共同问题而进行的合作协定,在国际法上具有约束力。

在大气污染跨域治理中,构建府际契约并使之运行起来至关重要。

府际契约的构建能够建立起国际间的合作关系,协调各国的治理行动,确保跨国大气污染得到有效治理。

府际契约的组织运行可以促进各国间资源的共享和技术的交流,增强大气污染治理的效力。

三、府际契约构建的关键问题1. 制定共同目标和标准:在府际契约构建中,各国需要就大气污染治理的共同目标和标准进行协商和制定。

只有明确了共同的治理目标和标准,才能够形成一致的行动方案,实现对大气污染的跨域治理。

2. 确定合作机制和责任分工:府际契约的构建需要确定各国之间的合作机制和责任分工。

各国需要明确自身在大气污染治理中的责任和义务,同时也需要积极参与国际合作,共同推动府际契约的执行。

3. 确立监测和评估体系:大气污染的治理需要有可靠的监测和评估数据作为支撑。

府际契约的构建需要建立起相应的监测和评估体系,以确保大气污染治理的有效性和可持续性。

1. 组织机构和运行机制:府际契约组织的构建需要建立起相应的组织机构和运行机制,明确各方的权限和责任,确保府际契约的有效执行。

2. 资源配置和技术支持:府际契约的组织运行需要进行有效的资源配置,充分利用各方的资源,同时也需要提供技术支持,保障各国在大气污染治理中的需求。

大气污染跨域治理府际契约构建及其组织运行随着工业化进程的加快和城市化进程的推进,大气污染已经成为我国面临的严重环境问题之一。

大气污染对人类健康和环境产生了严重的影响,迫切需要采取跨域治理措施来解决这个问题。

大气污染是一个跨区域的问题,其治理需要跨越行政区划界限,需要进行府际合作。

建立府际契约成为解决大气污染的一种重要手段。

府际契约是由不同行政区域、政府单位、企业等共同签订的一种约定,通过协商、合作、共同努力来解决特定问题的一种形式。

在大气污染治理中,府际契约可以被用来统一标准、制定政策、落实责任等。

府际契约需要构建一个统一的治理标准体系。

因为大气污染问题涉及多个行政区域和不同单位,需要统一的治理标准来统筹整个治理过程。

府际契约可以通过协商一致,制定出适用于各个行政区域的治理标准,确保各方都能够达到相同的治理要求。

府际契约需要明确各方的责任和义务。

大气污染的治理需要各级政府、企业和居民等多方共同参与,府际契约可以将责任和义务明确下来,确保各方都能够履行自己的责任。

政府可以负责制定政策和提供经济支持,企业可以负责减排和技术改造,居民可以负责减少污染源的产生等。

府际契约还需要建立一个有效的监督机制。

大气污染治理需要确保各方都能够遵守约定,府际契约可以建立一个监督机制来监测和评估各方的履约情况。

监督机制可以通过定期检查、数据监测、追溯机制等方式来确保各方都能够按照约定履行自己的责任。

府际契约还需要组织开展相关的沟通和合作活动。

大气污染治理需要各方之间的合作和协调,府际契约可以组织召开座谈会、研讨会等活动,促进各方之间的交流和合作,共同解决问题。

府际契约还可以建立一个信息共享平台,方便各方发布信息、交流经验、共享资源等。

大气污染跨域治理府际契约的构建及其组织运行是解决大气污染问题的重要手段。

通过统一治理标准、明确责任义务、建立有效的监督机制和组织开展合作活动,可以实现各方的合力治理,促进大气污染问题的解决。

大气污染跨域治理府际契约构建及其组织运行大气污染是全球性问题,跨域治理是解决大气污染问题的重要方式之一。

建立府际契约是构建跨域治理体系的关键举措之一,实现有效的组织运行是确保府际契约落地落实的重要保障。

一、建立府际契约的必要性大气污染问题具有跨域性和复杂性的特点,需要各个层级的政府共同参与治理。

在跨域治理中,府际契约的建立可以促进各级政府之间的互动和合作,形成共同治理的合力。

府际契约的建立不仅可以形成政策协调和资源整合的机制,还可以统筹各级政府对大气污染问题的治理责任和任务。

二、府际契约的构建原则府际契约的构建需要遵循以下原则:1. 公平公正原则:府际契约的构建应遵循公平公正原则,确保各级政府在契约中享有平等的权力和利益,形成共赢的局面。

2. 合作共赢原则:府际契约的目标是解决大气污染问题,各级政府应共同努力,形成合作共赢的关系,促进治理效果的最大化。

3. 高效便捷原则:府际契约的组织运行应高效便捷,建立简洁明确的工作程序和决策机制,提高治理效能。

三、府际契约的组织结构府际契约的组织结构应包括主体机构、咨询机构和监督机构。

1. 主体机构:负责制定府际契约的具体内容和实施方案,协调各级政府的行动,推动大气污染治理工作的落实。

2. 咨询机构:由专家学者组成,负责对大气污染治理的相关问题进行研究和咨询,提供科学依据和政策建议。

3. 监督机构:负责监督府际契约的实施情况,评估治理效果,对不履约行为给予相应的处罚和纠正。

四、府际契约的运行机制府际契约的运行需要建立有效的工作机制,包括信息共享、政策协调、资源整合和风险防控等方面的措施:1. 信息共享:建立府际契约的信息共享平台,各级政府通过共享数据和信息,了解大气污染的分布和影响因素,共同研究解决方案。

2. 政策协调:定期召开府际契约协商会议,各级政府就大气污染治理的政策和措施进行协商和磋商,形成统一的治理政策和行动计划。

3. 资源整合:各级政府根据治理需求和资源情况,进行资源整合和分配,确保治理工作的顺利进行。