汉字形体演变

- 格式:pdf

- 大小:257.03 KB

- 文档页数:8

汉字形体演变顺序

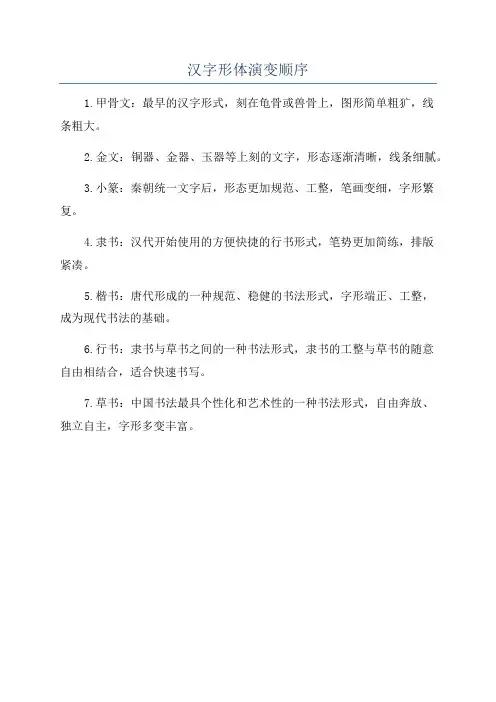

1.甲骨文:最早的汉字形式,刻在龟骨或兽骨上,图形简单粗犷,线

条粗大。

2.金文:铜器、金器、玉器等上刻的文字,形态逐渐清晰,线条细腻。

3.小篆:秦朝统一文字后,形态更加规范、工整,笔画变细,字形繁复。

4.隶书:汉代开始使用的方便快捷的行书形式,笔势更加简练,排版

紧凑。

5.楷书:唐代形成的一种规范、稳健的书法形式,字形端正、工整,

成为现代书法的基础。

6.行书:隶书与草书之间的一种书法形式,隶书的工整与草书的随意

自由相结合,适合快速书写。

7.草书:中国书法最具个性化和艺术性的一种书法形式,自由奔放、

独立自主,字形多变丰富。

汉字演变过程汉字演变过程如下:甲骨文、大篆、小篆、隶书、楷书、(草书、行书)五种字体(其中有的已简化,另加简化字楷书,共七种字体)。

金文的少数字用籀文或战国文字等字体代替。

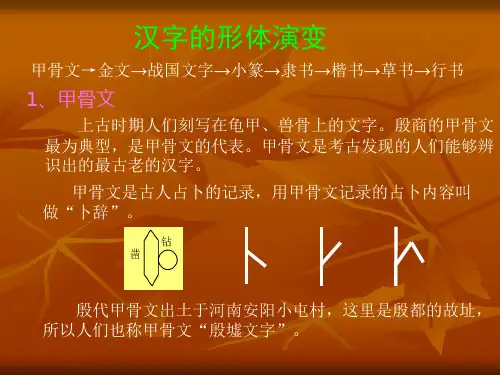

1.甲骨文:商朝时刻写在龟甲、兽骨上的文字,称为“甲骨文”。

从商朝开始的。

2.金文:是商周时代铸刻在青铜器上的铭文。

又称钟鼎文。

金文有粗而宽的笔画,点画圆浑,金文比甲骨文更规范。

3.大篆:西周晚期,金文形体趋向线条化,笔画比较整齐、匀称;小篆:李斯按照秦国的文字标准,对汉字进行整理简化,在全国推行,这种新字体叫小篆。

4.隶书:篆书笔画圆转。

符号性显然大加强。

小篆文字规范了,但书写不方便,民间流行一种更简单的字体,叫隶书。

5.楷书:汉朝后期,隶书又演变为楷书。

字形结没有什么变化,书写更为简便。

6.草书:草书特征是笔画连带、结体简约、字形奔放。

7.行书:行书是介于楷书和草书之间的字体,比楷书简便,且比草书易辨认。

例子如下:“声”的含义即是声音的意思,它是只服务于我们的听觉的一个表达系统。

一个“声音”被赋予了一定的意义、表达一定的事物,它就形成了一个可以用来交流的工具,也是语音的进化。

“象”其实是“形”的拓展,也就是把一些象形文字互相组合,然后就产生了各种各样的“象”,从而创造出了更多的字。

这些象形的文字(比如:日、月等)和字(形声相益谓之字)进行更高层次的组合,就会形成可以表示各种事物、意念的诸多文字。

“理”,我们对“理”的理解即是推理、扩大、延伸的意思。

汉字的扩展延伸即是通过“理”来推进的,就是说相“象”的事物,其“理”也应该相通。

举例子:如“明”字,代表明亮的意思,但也可以延伸出“眼睛看得清楚,心里看得明白,事情显而易见”的意思。

汉字演变过程简单介绍

汉字的演变过程可以简略归纳为五个阶段:

甲骨文:这是最早的汉字形式,大约在公元前14世纪的殷商后期出现。

甲骨文是刻在龟甲和兽骨上的古老文字,内容多为卜辞,也有少数为记事辞。

金文:又称钟鼎文或彝器款识,是刻在青铜器上的文字。

金文的形象程度更高,显示了更古的文字面貌。

小篆:又称籀文或籀篆,是秦朝统一中国后推广的官方文字。

小篆使每个字的笔画数固定下来。

隶书:隶书在汉朝盛行,到了汉朝末期,隶书逐渐楷化为正楷。

隶书构成了新的笔形系统,字形渐成扁方形。

楷书:楷书诞生以后,汉字的字形字体就稳定下来,确定了“横、竖、撇、点、捺、挑、折”的基本笔画,笔形得到了进一步的规范,各个字的笔画数和笔顺也固定下了。

楷书一直是汉字的标准字。

汉字的演变过程是汉字字形字体逐步规范化、稳定化的过程。

其演变过程如下:

1.甲骨文:刻在龟甲和兽骨上的古老文字,出现在商朝早期,既表意又表音。

2.金文:刻在金属(主要是铜)上的文字,主要出现在商末至秦汉时期,既表意又表

音。

3.小篆:由秦始皇统一六国后整理规范的一种字体,笔画纤细匀称,风格独特,仍能

部分表意,但主要表音。

4.隶书:在秦朝由程邈整理而成,结构扁平,笔画粗细不一,起于秦代,盛行于汉

代,逐渐成为定型字体。

5.楷书:也称真书或正书,形体方正,笔画平直,可作楷模,起于汉末,一直使用到

现在。

6.行书:介于楷书和草书之间的一种字体,产生于汉末,书写起来比楷书简便,但比

草书易于辨识。

7.草书:形成于汉代,是为了书写简便而在隶书基础上演变出来的快速书写的字体,

最早的草书是章草,后来逐渐演变为今草和狂草。

此外,汉字的演变也伴随着造字原则的变化,从早期的表形、表意到形声。

如今使用的简化字是在长期文字演变的基础上形成的。

以上内容仅供参考,建议查阅关于中国汉字演变的资料获取更全面和准确的信息。

汉字形体的演变规律是汉字发展过程中的一个重要方面,反映了汉字的历史变迁和书写演化。

以下是一些汉字形体演变的一般规律:

象形演变:汉字的最早形态多借助于象形图示来表示物体的外观或特征。

例如,最早的"人"字形状就类似于一个站立的人形,而"山"字则由三个峰形组成,类似于山的形状。

这种象形演变在汉字形体的早期阶段非常常见。

指事演变:在汉字的演变过程中,一些字形不再直接表示物体的形状,而是通过抽象的方式来表示含义。

这种类型的字称为指事字。

例如,"上"字最初是一个人举起手的形态,后来简化为一个横线代表"上"的意义。

形声合一:形声字是一种由形旁和声旁组成的字。

形旁通常表示字的意义的范畴,而声旁则表示字的音。

形声字的演变规律是,形旁随着时间的推移逐渐简化,而声旁则保留下来。

例如,"安"字最初由一个"宀"形旁(表示室内)和一个声旁组成,随着时间的推移,"宀"形旁逐渐简化,最后只保留下"女"字。

书写规范化:随着汉字的使用范围的扩大和书写技术的发展,人们逐渐形成了一些书写规范,使得汉字的形体变得更加统一和规范。

例如,秦朝时期的小篆是一种统一的字体,对后来的字体发展产生了重要影响。

需要注意的是,汉字的演变规律并非完全一致,不同字形的演变方式和速度可能会有所不同。

同时,汉字的演变过程也受到了社会、历史、文化等多种因素的影响。

汉字形体演变过程几千年来,汉字的形体经过了多次的演变,主要字体有下面几种:一、甲骨文。

这是商朝刻在龟甲和兽骨上的文字。

二、金文。

这是商、周时期刻铸在青铜器上的文字,又叫“钟鼎文”。

三、小篆。

这是秦朝通行的文字,又称“秦篆”。

四、隶书。

这是汉朝通用的文字。

始于秦未,沿至三国。

五、楷书。

这是汉朝未年开始出现,一直通行到今天的一种字体。

七、行书。

这是一种介于楷书和草书之间的字体,三国和晋朝以来流行。

【隶书代表作】:主要有《曹全碑》《乙瑛碑》《张迁碑》《石门颂》其一、清丽雅秀。

如《曹全碑》、《史晨碑》、笔画圆润飘逸,如行云流水,结构精巧玲珑,结体扁平,体态典雅,为圆笔之代表。

其二、端庄严谨。

如《礼器碑》、《乙瑛碑》、《华山庙》等,书风茂密雄强,方峻坚挺,用笔起伏多变,方圆相间,粗细有致,行笔流畅。

其三、浑厚古穆。

如《张迁碑》、《衡方碑》、《西狭颂》、《鲜于璜碑》等,骨力雄健,方正险峻,结构内松外紧,用笔古拙,寓意高古,实为汉隶方笔之代表。

其四、奇异纵姿。

如《石门颂》、《开通褒斜道石刻》等,书风雄厚潇洒,开阔大度,朴质奇趣,无矫作之态,恣肆变异,有隶书中草书之称,近于篆书用笔。

清代杨守敬称《石门颂》:“其用笔如闲云野鹤,飘飘欲仙,六朝疏秀,皆从此出。

”章草:隶书之后又演变为章草,而后今草,至唐朝有了抒发书者胸臆,寄情于笔端表现的狂草。

楷书:随后,糅和了隶书和草书而自成一体的楷书(又称真书)在唐朝开始盛行。

我们今天所用的印刷体,即由楷书变化而来。

行书:介于楷书与草书之间的是行书,它书写流畅,用笔灵活,据传是汉代刘德升所制,传至今日,仍是我们日常书写所习惯使用的字体。

汉字演变特点

中国汉字的演变可以概括为四个阶段:甲骨文、金文、隶书和楷书。

1. 甲骨文时期(公元前14世纪-公元前3世纪):甲骨文是殷商时期的一种文字,主要刻在龟甲和兽骨上。

甲骨文形态复杂,有许多形声字和会意字。

甲骨文的特点是形体古拙、线条粗糙、结构稳定。

2. 金文时期(公元前3世纪-公元1世纪):金文是秦汉之后的一种文字,主要刻在青铜器上。

与甲骨文相比,金文的线条更为流畅,结构更加完整,字形也更加规整。

3. 隶书时期(公元2世纪-公元3世纪):隶书是由秦汉时期的小篆演变而来,是一种规范的书法字体,因为它的笔画平稳,结构工整,成为官方文书和书法艺术的代表字体。

4. 楷书时期(公元3世纪至今):楷书是从隶书演变而来,是现代汉字书写的主要字体。

楷书字形规整、端正,笔画平稳,结构稳定,形态美观。

总的来说,中国汉字的演变历程中,字形结构逐渐趋于稳定、规范化,字体越来越优美、流畅。

但在每个阶段汉字的形态都有着很多变化和创新,不断发展和演进,体现了中国文字的历史文化传承和艺术魅力。

汉字的演变过程顺序

1.甲骨文阶段:大约从商代晚期至周代初期,约公元前14世纪至公

元前11世纪。

甲骨文是最早的汉字形体记录,主要出现在龟甲和兽骨上,字形多为直线组成,具有象形和指事性质。

2.金文阶段:大约从周代初期至西汉中期,约公元前11世纪至公元

前2世纪。

金文是汉字的另一种古文字形式,主要出现在铜器上,字形逐

渐演变为笔画结构复杂的形式,有更多的象形和会意字。

3.考古文字阶段:大约从西汉至东汉,约公元前2世纪至公元2世纪。

考古文字是指出土的汉字形态,包括篆书、隶书等多种字形。

这一阶段出

现了汉字的繁草书写形式,字形开始趋于简化。

4.隶书阶段:大约从东汉至北魏,约公元2世纪至6世纪。

隶书是一

种工整的汉字书体,字形更加规范和工整。

在这一阶段,字形逐渐由繁到简,开始出现了一些楷书的特征。

5.楷书阶段:大约从唐代至现代,约7世纪至今。

楷书是现代汉字书

写的主要形式,字形规整、平衡,逐渐形成了现代常用汉字的基本形态。

在这一阶段,汉字的结构和笔画逐渐趋于稳定,字形也更加统一和规范。

需要注意的是,以上的演变过程是一个概括性的总结,实际上每个阶

段都有相应的变化和细分,汉字演变是一个相当复杂和长期的过程。

古今汉字字形演变的举例介绍

中国的汉字拥有着悠久的历史,其字形随着时代的变迁也在不断演变。

下面介绍一些汉字字形的演变过程。

1. 「人」字:古代「人」字像一个站立的人形,后来逐渐变为一个斜倒的形态,再后来又变为现在的直立形。

2. 「木」字:古代的「木」字呈现一棵树的形状,后来逐渐变为类似于「十」字形状,目前「木」字的形态与古代差别不大。

3. 「月」字:古代的「月」字呈现出弦月的形状,逐渐演变为现在的圆形,但是在日本的一些书法中还能看到类似于弦月的形状。

4. 「日」字:古代的「日」字呈现出太阳的形状,后来演变出了阳文、阴文两种形态,其中阳文中「日」字像一个小车,阴文中则像一个烛火。

5. 「马」字:古代的「马」字表现出马的整个形态,后来演变为只表现出马头的形态,而现在的「马」字则是一个立体的形态。

简述汉字形体的演变过程

汉字形体的演变过程可以追溯到距今约5000年前的新石器时代。

以下是汉字形体演变的基本过程:

1. 甲骨文:甲骨文是汉字最早的形式,出现于商代早期(公元前

14世纪-公元前11世纪),以占卜和文字记录为主要用途。

甲骨文的

字形比较规范,以龟甲和兽骨为主要载体,采用刻写或书写的方法。

2. 金文:金文是商代晚期至西周时期的汉字形式,以青铜器为主

要载体,采用铸造或镌刻的方法。

金文的字形比甲骨文更加灵活,出现了一些笔画复杂、形态独特的字形,如“鼎”、“良”、“觚”等。

3. 秦朝隶书:秦朝统一六国后,采用了隶书作为官方文字。

隶书

的出现标志着汉字书写正式纳入了标准化和规范化的进程。

隶书的特点是笔画简练、规范,速度较快,易于书写和辨认。

4. 汉朝楷书:汉朝时期,楷书开始流行,成为汉字的主要书写形式。

楷书的特点是笔画规范、端正,具有一定的对称和平衡感,是汉字演变中的基本形态。

5. 唐朝行书和草书:唐朝时期,行书和草书逐渐流行,成为汉字

书写的主要形式之一。

行书和草书的特点是笔画自由流畅,具有一定

的变化和动感,是汉字演变中的高级形态。

以上是汉字形体演变的基本过程,不同的时代和地域,汉字的书

写形式和形态也会有所不同。

汉字形体的发展顺序汉字是中华文化的瑰宝,是中华民族的文化符号。

汉字的形体是汉字发展的重要方面,它随着时间的推移而不断演变。

本文将按照时间顺序和类别,介绍汉字形体的发展顺序。

一、甲骨文时期甲骨文是中国历史上最早的文字之一,它的形体特点是线条粗壮,笔画直线为主,弯曲较少。

甲骨文的形体主要是象形和指事,如“人”、“口”、“日”等。

甲骨文的形体简单明了,具有很强的表现力。

二、金文时期金文是甲骨文的后继者,它的形体特点是线条细腻,笔画弯曲较多,构造复杂。

金文的形体主要是象形和指事,如“马”、“鸟”、“手”等。

金文的形体比甲骨文更加精细,更加美观。

三、篆书时期篆书是中国历史上最早的正式书法之一,它的形体特点是线条粗壮,笔画直线为主,弯曲较少。

篆书的形体主要是指事和会意,如“山”、“水”、“火”等。

篆书的形体简洁明了,具有很强的装饰性和艺术性。

四、隶书时期隶书是中国历史上最早的行书之一,它的形体特点是线条流畅,笔画弯曲较多,构造复杂。

隶书的形体主要是指事和会意,如“木”、“金”、“土”等。

隶书的形体比篆书更加流畅,更加美观。

五、楷书时期楷书是中国历史上最早的正式书法之一,它的形体特点是线条流畅,笔画弯曲较少,构造简单。

楷书的形体主要是指事和会意,如“人”、“口”、“日”等。

楷书的形体简洁明了,具有很强的规范性和美观性。

六、草书时期草书是中国历史上最早的隶书变体之一,它的形体特点是线条潇洒,笔画弯曲较多,构造复杂。

草书的形体主要是指事和会意,如“山”、“水”、“火”等。

草书的形体比隶书更加潇洒,更加自由。

七、行书时期行书是中国历史上最早的草书变体之一,它的形体特点是线条流畅,笔画弯曲较多,构造复杂。

行书的形体主要是指事和会意,如“木”、“金”、“土”等。

行书的形体比草书更加规范,更加美观。

总之,汉字形体的发展顺序是从甲骨文到金文,再到篆书、隶书、楷书、草书和行书。

每个时期的汉字形体都有其独特的特点和魅力,它们共同构成了中华文化的瑰宝。

第一节汉字形体的演变一、汉字形体演变的几个阶段及其代表字体汉字形体演变的六个阶段 : 甲骨文、金文、战国文字、小篆、隶书、楷书。

(一)甲骨文甲骨文又称卜辞、殷虚文字等,主要是指商代锲刻在龟甲兽骨上的文字。

甲骨文是目前发现的最早的成体系的文字。

甲骨文的特点:1 .象形、象意字多。

形声字占百分之二十。

2 .字无定格,异构字多。

3 .存在不少异字同形现象。

(二)金文金文又称钟鼎文、铜器铭文等,是古代铸(少数是刻)在青铜器物上的文字。

金文的特点:1 .象形性弱化,符号性增强2 .趋向定型化,但异体依然不少。

3 .形声字增加。

4. 注重字形美化。

(三)战国文字(六国文字)战国文字的品类很多:金文、石刻文字、玺印文字、货币文字、陶文、简帛文字战国文字的特点:1 .形体歧异多。

2 .俗体使用广泛。

(四)小篆秦统一中国之后颁行的标准字体;是根据战国时期的秦国文字稍作整改而来。

小篆的特点:1 .结构定型,固定了偏旁部首的位置和写法。

2 .符号化(表意抽象化,笔画线条化,书写规整化)3 .构形系统性加强(基本构件、组合模式、组合层次三要素)(五)隶书隶书历史上也称佐书、史书、八分,是以点、横、掠、波磔等点画结构取代篆书的线条结构而使之便于书写的一种字体。

隶书有秦隶、汉隶。

一般指汉隶。

汉隶由秦隶发展,秦隶是秦系文字的发展。

汉隶又叫“八分”。

隶书的特点:1 .用方折、平直的笔法改变篆书圆转的笔道。

2 .用点、画结构取代篆书的线条结构。

3 .书法上有挑法、波势、和波磔。

字形构造特点放在下面“隶变”讲。

(六)楷书楷书也叫真书、正书,它产生于汉末,盛行于魏晋南北朝,一直沿用至今。

楷书的特点:1 .彻底摆脱了篆书的影响,构形单一。

2 .点画形态丰富二、汉字形体演变的三个问题(一)隶变所谓隶变,是汉字由篆书到隶书的演变,是汉字由古文字演变为今文字的一次质的飞跃。

隶变抛弃象形特征,用笔势代替笔意(用书写符号代替描绘符号),失去构形理据。

汉字形体演变、部首、用字现象一、汉字的形体演变1.甲骨文——→金文——→大篆、六国古文→小篆——→隶书—→楷、草、行书(殷、商)(西周、春秋)(战国)(秦朝)(汉朝)2.由小篆演变为隶书叫做隶变,这是汉字形体演变史上重要的里程碑,是古文字和今文字的分水岭,此前的甲骨文、金文、大篆、小篆叫古文字,字形具有象形性,此后的隶书、楷书、行书叫今文字,字形具有象征性。

二、利用楷书形旁推求字的本义范畴1.部首(1)把有相同意符的字放在一起,成为一部,其共有的偏旁排在该部之首,叫部首。

如:札、李、椅、核、树等,其部首是“木”。

(2)以义定部与以形定部①《说文解字》等工具书以义类来确定部首,叫以义定部。

如,甥、舅均为“男”部,施、旗“※”部。

②《辞海》、《现代汉语词典》等工具书为方便检字,不再考虑字的意义,纯粹从字形出发确定部首,叫以形定部。

如,施、旗均为方部;到(从至,刀声)刀部。

2.分析古字形,探求字的本义(1)根据字形与词义之间的关系的不同,可以把字(词)义分为本义、引申义、假借义。

字形与词义之间有直接联系的是本义,由本义引申出的意义叫引申义,字形与词义之间没有联系的叫假借义。

如:戎:本义指兵器,引申为士兵、军队、战争、征伐,假借义指你(们)。

(2)造字法四书在探求字的本义中的地位和作用象形、指事、会意、形声字的表意性由强到弱递减。

象形字、指事字直接表意,会意字间接表意,形声字要把意符、声符、口语读音联系起来才表意。

3.掌握以下意符所表示的义类:亻儿:人冫(仌):冰、寒冷刂(刀):刀、切割力:力量、用力匚:盛物的器皿口:嘴、口囗:围墙、包围土:土、土地女:妇女子:子女宀:宫室、房屋山:山岳巾:布帛广(yǎn):宫室弓:弓箭彡:修饰彳:行走忄(心):心情、心理活动扌(手):手、手的动作斤:斧子日:太阳、季节、时辰月:月亮木:树木、木材欠:张口、出气殳:打击毛:毛发氵(水):水灬(火):火牛:牛、牲畜犭(犬):狗、野兽王(玉):玉石瓦:陶器田:田地疒:疾病皿:盆类器皿目:眼睛、看石:石头礻(示):鬼神祭祀禾:禾类植物穴:洞穴立:战立 (竹):竹子糹(糸):丝麻绳索缶:陶器罒(网):罗网羽:羽毛、翅膀耂:老人耒:农事、农具耳:耳朵、听月(肉);肉、肉体舟:舟船艹(艸):植物、草木虫:蛇行:道路衣:衣服见:看角:兽角讠(言):言语豕:猪贝:钱财走:行走、奔跑足:脚、行走车:车辆辶(辵):行走阝右(邑):城邑酉:酒、酒坛门:门户阝左(阜):山陵、台阶隹:鸟类雨:雨类革:皮革页(xié):人头飠饣(食):食物马:马骨:骨骼髟:毛发鬲:釜锅鬼:鬼魂鱼:鱼类鸟:鸟类4.注意以下问题(1)古文字隶变楷化后,原来的象形字不象形了。

如:题:从页,是声。

本意指人头。

杂:雜,从衣,集声。

五彩相会也。

(2)现代字典辞书上的所谓部首,指的是检字法部首,要仔细分辨才能确定其形旁及本义。

三、汉字用字现象古今字:同一个词,先后所用的不同的字,时代在先的叫古字,时代在后的叫今字。

古字一字多义,今字表其中某义。

异体字:意义、读音相同,完全可通用。

音、义完全同,形不同繁简字:繁体字与简全字合称。

多数繁简字属于异体字,只是其中一体较为简化。

假借字:借用一音同或音近的字表示某一意义不同的词。

本无其字本义消失,形义间无联系通假字:本有其字。

仅音相同,假借字有另义。

合音字:两个字合为一个音节。

如:狮、飙、虎一字字音析为两个音节:例:狻猊、扶摇、於菟避讳字:因避君尊长之讳而改易的字。

(一)古今字1.从词的角度看,同一个词,先后用不同的字表示,这两个字之间是古今字的关系。

先有的叫古字,后造的叫今字,也叫后起字、区别字。

从字的角度看,一个字形原来表示多个义项,为了避免产生歧义,就另造一字分担这个字的某一义项,这两个字在这个义项上是古今字的关系。

2.古今字不是异体字。

因为今字只是表示古字的某一个义项,不能完全替代所有义项。

如,“说”——“悦”,“悦”不能表示“说话”的义项,仅表示“说”所表示的“高兴、喜悦”之意。

3.一般说来,今字出现后,古字仍然存在,只是表示的义项减少了。

4.今字产生的方式(1)以古字作声符,另增形符。

如:文——纹;景——影(2)改换古字形符:如:赴——讣;没——殁(3)完全改换,形体上看不出联系。

如:身——娠;亦——腋5.古字的多个义项可以通过另造新字的方法来分工,也可以通过改变字音来分工,于是就有了多音字。

如:衣:名词,衣服,读yī;动词,穿,读yì.食:名词,食物,读shí;动词,吃,读sì。

词由单音节逐步向多音节过渡,也是出于区别其意义的需要。

如:危,有“高、危、难“几个义项,后来,后面两个引申义分别演变成了危险、危难,(均是同义连文),使其意义更加明确。

(二)异体字1.为何有异体字文字不是一人在一时、一地造出来的。

由于造字的人不同,造字的方法、造字的材料、构字部件的相对位置不同,就有了异体字。

(1)造字法不同造成的异体字,如:淚(形声)—泪(会意)岳(会意)—嶽(形声)考(形声)—老(会意)(2)造字材料的不同,选用了不同的声符、意符。

如:輝—暉—煇暖—煖 雞—鷄歌—謌裤—绔—絝(3)构字部件的相对位置不同,如:峰—峯略—畧案—桉鞍—鞌所谓异体,不是一成不变的,而是有一定时间性的。

如:喻、谕,都是让人知晓、懂得的意思,从字形上看,它们原来应该是异体字。

但后来“谕”专指上对下的诏谕,“喻”专指譬喻,就不再是异体字了。

考、老,原来均指老年人,是一对异体字。

后来,“考”指考试、考察,“老”指年纪大,就不再是异体字了。

(三)繁简字1.有的词有笔画繁简不一的两个字形,这两个字就是繁简字。

繁简字从字形不同的角度看,也可以说是一对异体字。

2.繁简字现象历来就有,正是繁简的矛盾促进了字形的演变。

3.简化字的来源(1)历代的简体字或俗字:如“乱、体、对”(2)新造的简化字:如“鸡、队、邓、进”(3)用笔画较少的同音字。

如:云(说),雲(云彩)——云后(君主、皇后),後(前后、后代)——后谷(山谷),穀(五谷)——谷(4)利用草书楷化的办法:如“书、为、伟、乐”4.注意繁简字之间的对应关系(1)绝大多数繁简字是一对一的关系遷—迁處—处體—体舉—举(2)一对多的里(长度单位、乡里),裏(里外)——里余(我),餘(剩余)——余複(夹衣、繁杂),復(往而复来))——复發(出发),髪(头发)——发干(干戈),幹(才干),榦(树干),乾(干湿)——干升(容量单位,量器),昇(升起),陞(提升)——升遇到一对多的情况,要认真辨析在具体语境中的词义,从而确定其原字。

(四)假借字1.借用已有的文字来表示语言中音同或音近而意义不同的词,所使用的字叫假借字。

(1)本无其字的假借有些词,本来就没有给它造字,一开始就是借用一个音同或音近的字来表示,叫本无其字的假借。

现代汉字中有很大一部分属于这种情况。

其字形与基本义之间无联系,书上一般也不指明,但容易识别。

一般地,表意比较抽象的方位名词、代词、形容词、助词、连词都是假借而来的。

如:舊:本义指一种鸟,借表新旧之旧。

之:本义是动词,往,借表第三人称代词。

汝:本义是河名,借表第二人称代词。

(2)本有其字的假借写作时,本来该用某字,却用了另一个音同或音近的字,叫本有其字的假借,这是用字的假借,一般也叫通假。

这种假借中本该用的字叫本字,被借用的字叫通假字。

读的时候,读本字的音。

这类假借类似于今天的写别字,但性质上又完全不同。

别字是不被认可的误用字,属于个人行为。

而通假字得到了人们的认可,有一定的社会性,在一定的时期大家都可以这样用。

2.所谓音同、音近是从古音的角度讲的,不能以现代读音为标准。

判断是否是通假现象,应当有文献资料作证明,不能凭主观臆断。

3.通假字与古今字的关系古今字是历时关系,即是先后出现的一组字。

通假字是共时关系,即是同时存在的一组字。

今字产生后,与古字共时存在,此时,如果二字仍混用不分工,就是通假字的关系了。

(五)合音字两字字音合为一个音节或一字析为两个音节,叫合音字。

反映在用字上,就是一个字可以析为两个字,两个字也可以合为一个字。

1.两字合为一字的(1)投诸(之于)渤海之尾,隐土之北。

(《愚公移山》)(2)子疾病,子路请祷。

子曰:“有诸(之乎)?”(《论语•述而》)(3)大耳儿(刘备)最叵(不可)信。

(《后汉书•吕布传》)(4)初,虞叔有玉,虞公求旃(zhān之焉)。

(《左传》)(5)牛则有皮,犀兕尚多,弃甲则那(nuó奈何)。

(《左传》))2.一字析为两字(1)狻猊(suān ní 狮),日走五百里。

(《穆天子传》)(2)抟扶摇(飙biāo)而上者九万里。

(《逍遥游》)(3)寄入视穴,得九女髑髅(dù lóu头)。

(《搜神记•李寄斩蛇》)(4)又安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖(wēn huò污)乎?《史记•屈原列传》(5)君看兴风狂啸者,回眸时看小於菟(wū tú虎)(六)避讳字1.因避君王、尊长之讳而改易的字叫避讳字。

2.避讳的主要方式是(1)口头上说的时候要改变字音;(2)书写的时候要改变字形。

3.书写时避讳改字的方式有:(1)换用近义字:如:正月——端月(《史记•秦楚之际月表》)避秦始皇嬴政之讳,口语中“正月”也读为zhēnɡ yuè。

邦——国“万国为治。

”(《史记•夏本纪》)避刘邦之讳。

民——人“以俟夫观人风者得焉。

”(柳宗元《捕蛇者说》)避唐太宗李世民之讳。

治——理 “理乱不知,黜陟不闻。

”(韩愈《送李愿归盘谷序》)避高宗李治之讳。

(2)避名称字《史记•高祖本纪》:“高祖,沛丰邑中阳里人,姓刘氏,字季,父曰太公。

”对刘邦及其父亲都没有称名。

(3)用音同或音近的字代替虎——武,唐高祖李渊祖父李虎,唐代苏州“虎丘”改称“武丘”。

(4)书写时有意缺笔:将实在无法替换的字少写一笔,表示避讳。