中国汉字形体的演变

- 格式:docx

- 大小:21.65 KB

- 文档页数:3

文字发展的七个阶段汉字演变的七个阶段:一是甲骨文,二是金文,三是篆书,四是隶书,五是楷书,六是草书,七是行书。

汉字从甲骨文以来发生了许多变化。

根据史实,这些变化大致可以分为两大类:改革和自然流变。

汉字的改革一般是非连续的、剧烈的、短期内完成的;而汉字的自然流变是连续的、缓慢的、长期的。

1、甲骨文(商及商之前)甲骨文汉字是世界上最古老的三大文字系统之一。

其中,古埃及的圣书字、两河流域苏美尔人的楔形文字已经失传,仅有中国的汉字沿用至今。

商周时期的甲骨文已经是一种比较完整的文字体系。

在已发现的4500多甲骨文单字中,目前已能认出近2000字。

2、金文(周)与甲骨文同期,青铜器上铸造的文字称为金文或钟鼎文,西周时期的《散氏盘》、《毛公鼎》具备很高的史料和艺术价值。

3、小篆(秦)秦始皇统一中国后,李斯在大篆和六国古文的基础上,进行规范和整理,制定出了小篆作为秦朝的标准书写字体,统一了中国的文字。

小篆呈长方形,笔画圆润流畅。

从甲骨文到小篆,汉字经历了从象形文字到表意文字的发展过程,字形逐步脱离事物的具体形象。

这一时期的汉字称为古文字。

4、隶书(汉)到汉代,隶书取代小篆成为主要书体。

隶书的出现,奠定了现代汉字字形结构的基础,成为古今文字的分水岭。

5、楷书(汉末)由隶书逐渐演变而来,更趋简化,横平竖直。

《辞海》解释说它“形体方正,笔画平直,可作楷模”。

这种汉字字体端正,就是现代通行的汉字手写正体字。

6、草书(汉末)《说文解字》中说:“汉兴有草书”。

草书始于汉初,其特点是:存字之梗概,损隶之规矩,纵任奔逸,赴速急就,因草创之意,谓之草书。

7、行书(汉末)在楷书的基础上发展起源的,是介于楷书、草书之间的一种字体,是为了弥补楷书的书写速度太慢和草书的难于辨认而产生的。

“行”是“行走”的意思,因此它不像草书那样潦草,也不像楷书那样端正。

实质上它是楷书的草化或草书的楷化。

汉字形体演变顺序

1.甲骨文:最早的汉字形式,刻在龟骨或兽骨上,图形简单粗犷,线

条粗大。

2.金文:铜器、金器、玉器等上刻的文字,形态逐渐清晰,线条细腻。

3.小篆:秦朝统一文字后,形态更加规范、工整,笔画变细,字形繁复。

4.隶书:汉代开始使用的方便快捷的行书形式,笔势更加简练,排版

紧凑。

5.楷书:唐代形成的一种规范、稳健的书法形式,字形端正、工整,

成为现代书法的基础。

6.行书:隶书与草书之间的一种书法形式,隶书的工整与草书的随意

自由相结合,适合快速书写。

7.草书:中国书法最具个性化和艺术性的一种书法形式,自由奔放、

独立自主,字形多变丰富。

关于汉字的形体讲解一、汉字形体的演变1.甲骨文甲骨文是指通行于殷商时代、刻写在龟甲或兽骨上的文字。

由于龟甲、兽骨坚硬,所以甲骨文的笔画以直折为主,很少圆转。

又因为甲骨文用尖刀雕刻,所以线条细而均匀。

甲骨文是最早的汉字,具有早期汉字的特点:图画性强、写法上没有定型、大小不一、随意性大。

2.金文金文又叫钟鼎文,主要是指通行于西周的青铜器上的文字。

因为金文是把字刻在模子上再浇铸而成,比较容易写,所以它的笔画特点是:字形圆转、大小均匀。

金文的象形性比甲骨文有所降低,字的定型性有所提高,但还有较多的异体字。

3.篆书篆书有大篆与小篆之分。

狭义的大篆是西周晚期周宣王时的一种文字,形体特点与金文大体一致,具有笔画繁多的特点。

小篆指秦始皇统一六国后整理、推行的标准字体。

小篆笔画更加匀称整齐,线条粗细一致,更加圆转,符号性增强了,图画意味大大削弱了。

4.隶书隶书是汉字中常见的一种庄重的字体,字形略微宽扁,横画长而直画短,呈长方形状,讲究“蚕头雁尾”“一波三折”。

隶书起源于秦代,在东汉时期达到顶峰,书法界有“汉隶唐楷”之称。

5.草书草书形成于汉代,是由秦隶的草化、连笔演变而来的。

草书包括章草、今草和狂草三种。

章草中还保留着隶书的波磔(zhe,波磔指汉字书法的撇捺),以《急就章》为代表。

今草进一步省减了章草的点画波磔,成为更加自由简略的草体,它笔画相连越发展越潦草难认。

唐代产生了狂草,狂草已经由实用字体转变为纯粹的书法艺术了。

6.楷书楷书又名真书、正楷,产生于汉末,盛行于魏、晋、南北朝,成熟于唐代,一直沿用到今天。

它完全清除了非书中残存的小篆的影响,形成了完善的笔画系统。

楷书的特点是:形体方正、横平竖直、笔画清楚。

7.行书行书介于草、楷之间,既不像草书那样潦草,也不像楷书那样工整,笔画连绵呼应,宇字独立,写得快,认得清。

它是人们常用的手写体,和楷书一样,一直使用至今。

二、名家书法1.草书历来都认为草书(今草)是汉代张芝始创的,他被后人尊称为“草圣”。

汉字的演变过程是汉字字形字体逐步规范化、稳定化的过程。

其演变过程如下:

1.甲骨文:刻在龟甲和兽骨上的古老文字,出现在商朝早期,既表意又表音。

2.金文:刻在金属(主要是铜)上的文字,主要出现在商末至秦汉时期,既表意又表

音。

3.小篆:由秦始皇统一六国后整理规范的一种字体,笔画纤细匀称,风格独特,仍能

部分表意,但主要表音。

4.隶书:在秦朝由程邈整理而成,结构扁平,笔画粗细不一,起于秦代,盛行于汉

代,逐渐成为定型字体。

5.楷书:也称真书或正书,形体方正,笔画平直,可作楷模,起于汉末,一直使用到

现在。

6.行书:介于楷书和草书之间的一种字体,产生于汉末,书写起来比楷书简便,但比

草书易于辨识。

7.草书:形成于汉代,是为了书写简便而在隶书基础上演变出来的快速书写的字体,

最早的草书是章草,后来逐渐演变为今草和狂草。

此外,汉字的演变也伴随着造字原则的变化,从早期的表形、表意到形声。

如今使用的简化字是在长期文字演变的基础上形成的。

以上内容仅供参考,建议查阅关于中国汉字演变的资料获取更全面和准确的信息。

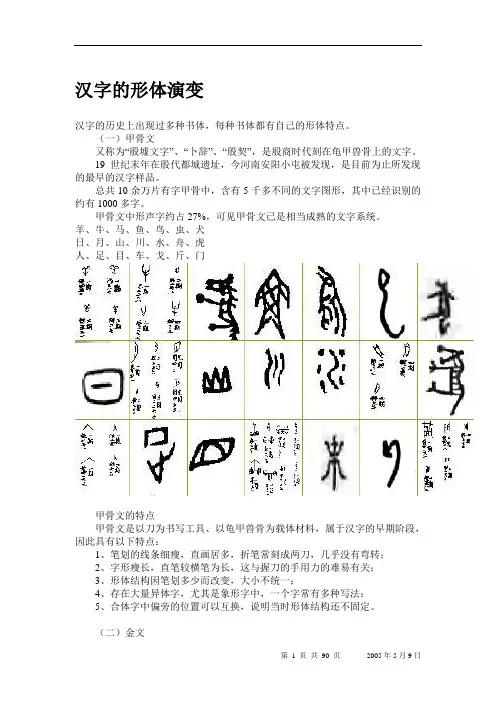

汉字的形体演变汉字的历史上出现过多种书体,每种书体都有自己的形体特点。

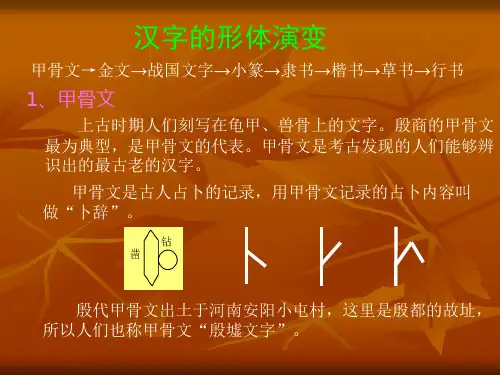

(一)甲骨文又称为“殷墟文字”、“卜辞”、“殷契”,是殷商时代刻在龟甲兽骨上的文字。

19世纪末年在殷代都城遗址,今河南安阳小屯被发现,是目前为止所发现的最早的汉字样品。

总共10余万片有字甲骨中,含有5千多不同的文字图形,其中已经识别的约有1000多字。

甲骨文中形声字约占27%,可见甲骨文已是相当成熟的文字系统。

羊、牛、马、鱼、鸟、虫、犬日、月、山、川、水、舟、虎人、足、目、车、戈、斤、门甲骨文的特点甲骨文是以刀为书写工具、以龟甲兽骨为载体材料,属于汉字的早期阶段,因此具有以下特点:1、笔划的线条细瘦,直画居多,折笔常刻成两刀,几乎没有弯转;2、字形瘦长,直笔较横笔为长,这与握刀的手用力的难易有关;3、形体结构因笔划多少而改变,大小不统一;4、存在大量异体字,尤其是象形字中,一个字常有多种写法;5、合体字中偏旁的位置可以互换,说明当时形体结构还不固定。

(二)金文又称为“钟鼎文”,是殷商时期(主要是西周)青铜器上刻铸的文字。

牛、马、鱼、鸟、虫、犬、虎日、月、山、川、雨、水、舟人、手、足、目、车、戈、斤金文的特点因使用的书写工具和材料不同于甲骨,金文在形体结构和笔划等方面,有如下的特点:1、笔划粗壮丰满,笔势圆转,出现了连贯的折笔;2、字形接近长圆,大小差距缩小,渐趋整齐;3、笔划粗细和结构布局较为匀称;4、异体字仍然存在,但是比甲骨文已经大为减少;5、限于材料和内容,金文的字数比甲骨文少,但是,金文的形声字明显多于甲骨文。

(三)大篆又称为“籀文”,是通行于春秋战国时代秦国的一种书体。

广义的大篆也包括六国文字在内。

大篆的代表字样为公元前770年(秦襄公8年)——刻在石鼓上面的“石鼓文”。

牛、马、鱼、鸟、虫、虎日、月、山、雨、水、舟人、手、足、目、车、门大篆的特点因为采用凿刻的方法,在石头表面点击而成,因此可以避免刀具或者铸造的“书写”限制,基本反映了当时实际使用的汉字形体特点。

汉字形体演变过程几千年来,汉字的形体经过了多次的演变,主要字体有下面几种:一、甲骨文。

这是商朝刻在龟甲和兽骨上的文字。

二、金文。

这是商、周时期刻铸在青铜器上的文字,又叫“钟鼎文”。

三、小篆。

这是秦朝通行的文字,又称“秦篆”。

四、隶书。

这是汉朝通用的文字。

始于秦未,沿至三国。

五、楷书。

这是汉朝未年开始出现,一直通行到今天的一种字体。

七、行书。

这是一种介于楷书和草书之间的字体,三国和晋朝以来流行。

【隶书代表作】:主要有《曹全碑》《乙瑛碑》《张迁碑》《石门颂》其一、清丽雅秀。

如《曹全碑》、《史晨碑》、笔画圆润飘逸,如行云流水,结构精巧玲珑,结体扁平,体态典雅,为圆笔之代表。

其二、端庄严谨。

如《礼器碑》、《乙瑛碑》、《华山庙》等,书风茂密雄强,方峻坚挺,用笔起伏多变,方圆相间,粗细有致,行笔流畅。

其三、浑厚古穆。

如《张迁碑》、《衡方碑》、《西狭颂》、《鲜于璜碑》等,骨力雄健,方正险峻,结构内松外紧,用笔古拙,寓意高古,实为汉隶方笔之代表。

其四、奇异纵姿。

如《石门颂》、《开通褒斜道石刻》等,书风雄厚潇洒,开阔大度,朴质奇趣,无矫作之态,恣肆变异,有隶书中草书之称,近于篆书用笔。

清代杨守敬称《石门颂》:“其用笔如闲云野鹤,飘飘欲仙,六朝疏秀,皆从此出。

”章草:隶书之后又演变为章草,而后今草,至唐朝有了抒发书者胸臆,寄情于笔端表现的狂草。

楷书:随后,糅和了隶书和草书而自成一体的楷书(又称真书)在唐朝开始盛行。

我们今天所用的印刷体,即由楷书变化而来。

行书:介于楷书与草书之间的是行书,它书写流畅,用笔灵活,据传是汉代刘德升所制,传至今日,仍是我们日常书写所习惯使用的字体。

汉字的演变过程顺序

1.甲骨文阶段:大约从商代晚期至周代初期,约公元前14世纪至公

元前11世纪。

甲骨文是最早的汉字形体记录,主要出现在龟甲和兽骨上,字形多为直线组成,具有象形和指事性质。

2.金文阶段:大约从周代初期至西汉中期,约公元前11世纪至公元

前2世纪。

金文是汉字的另一种古文字形式,主要出现在铜器上,字形逐

渐演变为笔画结构复杂的形式,有更多的象形和会意字。

3.考古文字阶段:大约从西汉至东汉,约公元前2世纪至公元2世纪。

考古文字是指出土的汉字形态,包括篆书、隶书等多种字形。

这一阶段出

现了汉字的繁草书写形式,字形开始趋于简化。

4.隶书阶段:大约从东汉至北魏,约公元2世纪至6世纪。

隶书是一

种工整的汉字书体,字形更加规范和工整。

在这一阶段,字形逐渐由繁到简,开始出现了一些楷书的特征。

5.楷书阶段:大约从唐代至现代,约7世纪至今。

楷书是现代汉字书

写的主要形式,字形规整、平衡,逐渐形成了现代常用汉字的基本形态。

在这一阶段,汉字的结构和笔画逐渐趋于稳定,字形也更加统一和规范。

需要注意的是,以上的演变过程是一个概括性的总结,实际上每个阶

段都有相应的变化和细分,汉字演变是一个相当复杂和长期的过程。

古今汉字字形演变的举例介绍

中国的汉字拥有着悠久的历史,其字形随着时代的变迁也在不断演变。

下面介绍一些汉字字形的演变过程。

1. 「人」字:古代「人」字像一个站立的人形,后来逐渐变为一个斜倒的形态,再后来又变为现在的直立形。

2. 「木」字:古代的「木」字呈现一棵树的形状,后来逐渐变为类似于「十」字形状,目前「木」字的形态与古代差别不大。

3. 「月」字:古代的「月」字呈现出弦月的形状,逐渐演变为现在的圆形,但是在日本的一些书法中还能看到类似于弦月的形状。

4. 「日」字:古代的「日」字呈现出太阳的形状,后来演变出了阳文、阴文两种形态,其中阳文中「日」字像一个小车,阴文中则像一个烛火。

5. 「马」字:古代的「马」字表现出马的整个形态,后来演变为只表现出马头的形态,而现在的「马」字则是一个立体的形态。

简述汉字形体的演变过程

汉字形体的演变过程可以追溯到距今约5000年前的新石器时代。

以下是汉字形体演变的基本过程:

1. 甲骨文:甲骨文是汉字最早的形式,出现于商代早期(公元前

14世纪-公元前11世纪),以占卜和文字记录为主要用途。

甲骨文的

字形比较规范,以龟甲和兽骨为主要载体,采用刻写或书写的方法。

2. 金文:金文是商代晚期至西周时期的汉字形式,以青铜器为主

要载体,采用铸造或镌刻的方法。

金文的字形比甲骨文更加灵活,出现了一些笔画复杂、形态独特的字形,如“鼎”、“良”、“觚”等。

3. 秦朝隶书:秦朝统一六国后,采用了隶书作为官方文字。

隶书

的出现标志着汉字书写正式纳入了标准化和规范化的进程。

隶书的特点是笔画简练、规范,速度较快,易于书写和辨认。

4. 汉朝楷书:汉朝时期,楷书开始流行,成为汉字的主要书写形式。

楷书的特点是笔画规范、端正,具有一定的对称和平衡感,是汉字演变中的基本形态。

5. 唐朝行书和草书:唐朝时期,行书和草书逐渐流行,成为汉字

书写的主要形式之一。

行书和草书的特点是笔画自由流畅,具有一定

的变化和动感,是汉字演变中的高级形态。

以上是汉字形体演变的基本过程,不同的时代和地域,汉字的书

写形式和形态也会有所不同。

汉字形体演变的总趋势汉字演变的总趋势是由繁到简。

汉字的形体从甲骨文到小篆、再从小篆到隶书、楷书的演变,主要经历了由繁到简的变化,演变的总趋势是在表义明确的前提下由繁趋简。

按照下面这几个部分给您总结了一下:一、演变过程甲骨文:殷商金文:西周篆书大篆:战国时代秦国小篆:秦朝标准字体隶书秦隶(古隶):秦朝日用字体汉隶(今隶):汉代楷书:萌芽于西汉,成熟于汉末,盛行于魏晋,沿用至今。

草书章草:东汉章帝今草:东汉末年狂草:唐代行书:东汉末年二、演变趋势汉字演变的总趋势是简化,主要表现在:1、图画描绘性记录方式改为符号性记录方式。

2、同字异形减少,字的写法和结构趋简。

3、肥笔改为瘦笔,弧形线条改为直线。

三、演变原因1、内部原因:书写者对汉字的简易需求和美观要求。

2、外部原因:书写工具、书写方式方法和书写材料的变化汉字从甲骨文以来发生了许多变化。

根据史实,这些变化大致可以分为两大类:改革和自然流变。

汉字改革是指人们有意识地、主动地治理汉字的过程,而汉字的自然流变是指汉字自然的变化过程。

汉字的改革一般是非连续的、剧烈的、短期内完成的;而汉字的自然流变是连续的、缓慢的、长期的。

汉字的自然流变有时间上的因素,也有地理上的因素,它使得汉字的字形、字音、字义多样化,造成异体字越来越多,字音读法不同,字义发生变化,导致了汉字不统一、不规范。

因此,经过一段时间的自然演变后,人们必须对汉字进行改革,使得汉字规范化、统一化。

此外,汉字不可能一产生就很完美,就能满足各个时期生产力发展的需要,因此随着时代的进步,人们也会主动地改革汉字,使得汉字满足生产力继续发展的需要。

而当改革的措施推广之后,汉字又开始新一轮的自然流变。

汉字的变化好像路的变化一样。

路是人们走出来的;路走出来之后,人们隔一段时间就得修缮一次;修缮之后,路又渐渐发生一些变化,如变宽、变直、损毁,或者出现新的分支,需要再次修缮。

此外,随着时代的发展,以前的路渐渐不能满足时代发展的需要,需要建设新的道路,如铁路、高速公路等等。

汉字形体的发展顺序汉字是中华文化的瑰宝,是中华民族的文化符号。

汉字的形体是汉字发展的重要方面,它随着时间的推移而不断演变。

本文将按照时间顺序和类别,介绍汉字形体的发展顺序。

一、甲骨文时期甲骨文是中国历史上最早的文字之一,它的形体特点是线条粗壮,笔画直线为主,弯曲较少。

甲骨文的形体主要是象形和指事,如“人”、“口”、“日”等。

甲骨文的形体简单明了,具有很强的表现力。

二、金文时期金文是甲骨文的后继者,它的形体特点是线条细腻,笔画弯曲较多,构造复杂。

金文的形体主要是象形和指事,如“马”、“鸟”、“手”等。

金文的形体比甲骨文更加精细,更加美观。

三、篆书时期篆书是中国历史上最早的正式书法之一,它的形体特点是线条粗壮,笔画直线为主,弯曲较少。

篆书的形体主要是指事和会意,如“山”、“水”、“火”等。

篆书的形体简洁明了,具有很强的装饰性和艺术性。

四、隶书时期隶书是中国历史上最早的行书之一,它的形体特点是线条流畅,笔画弯曲较多,构造复杂。

隶书的形体主要是指事和会意,如“木”、“金”、“土”等。

隶书的形体比篆书更加流畅,更加美观。

五、楷书时期楷书是中国历史上最早的正式书法之一,它的形体特点是线条流畅,笔画弯曲较少,构造简单。

楷书的形体主要是指事和会意,如“人”、“口”、“日”等。

楷书的形体简洁明了,具有很强的规范性和美观性。

六、草书时期草书是中国历史上最早的隶书变体之一,它的形体特点是线条潇洒,笔画弯曲较多,构造复杂。

草书的形体主要是指事和会意,如“山”、“水”、“火”等。

草书的形体比隶书更加潇洒,更加自由。

七、行书时期行书是中国历史上最早的草书变体之一,它的形体特点是线条流畅,笔画弯曲较多,构造复杂。

行书的形体主要是指事和会意,如“木”、“金”、“土”等。

行书的形体比草书更加规范,更加美观。

总之,汉字形体的发展顺序是从甲骨文到金文,再到篆书、隶书、楷书、草书和行书。

每个时期的汉字形体都有其独特的特点和魅力,它们共同构成了中华文化的瑰宝。

第一节汉字形体的演变一、汉字形体演变的几个阶段及其代表字体汉字形体演变的六个阶段 : 甲骨文、金文、战国文字、小篆、隶书、楷书。

(一)甲骨文甲骨文又称卜辞、殷虚文字等,主要是指商代锲刻在龟甲兽骨上的文字。

甲骨文是目前发现的最早的成体系的文字。

甲骨文的特点:1 .象形、象意字多。

形声字占百分之二十。

2 .字无定格,异构字多。

3 .存在不少异字同形现象。

(二)金文金文又称钟鼎文、铜器铭文等,是古代铸(少数是刻)在青铜器物上的文字。

金文的特点:1 .象形性弱化,符号性增强2 .趋向定型化,但异体依然不少。

3 .形声字增加。

4. 注重字形美化。

(三)战国文字(六国文字)战国文字的品类很多:金文、石刻文字、玺印文字、货币文字、陶文、简帛文字战国文字的特点:1 .形体歧异多。

2 .俗体使用广泛。

(四)小篆秦统一中国之后颁行的标准字体;是根据战国时期的秦国文字稍作整改而来。

小篆的特点:1 .结构定型,固定了偏旁部首的位置和写法。

2 .符号化(表意抽象化,笔画线条化,书写规整化)3 .构形系统性加强(基本构件、组合模式、组合层次三要素)(五)隶书隶书历史上也称佐书、史书、八分,是以点、横、掠、波磔等点画结构取代篆书的线条结构而使之便于书写的一种字体。

隶书有秦隶、汉隶。

一般指汉隶。

汉隶由秦隶发展,秦隶是秦系文字的发展。

汉隶又叫“八分”。

隶书的特点:1 .用方折、平直的笔法改变篆书圆转的笔道。

2 .用点、画结构取代篆书的线条结构。

3 .书法上有挑法、波势、和波磔。

字形构造特点放在下面“隶变”讲。

(六)楷书楷书也叫真书、正书,它产生于汉末,盛行于魏晋南北朝,一直沿用至今。

楷书的特点:1 .彻底摆脱了篆书的影响,构形单一。

2 .点画形态丰富二、汉字形体演变的三个问题(一)隶变所谓隶变,是汉字由篆书到隶书的演变,是汉字由古文字演变为今文字的一次质的飞跃。

隶变抛弃象形特征,用笔势代替笔意(用书写符号代替描绘符号),失去构形理据。

中国汉字形体的演变

[摘要]:2008年8月8日晚,北京奥运会开幕式上"文字"一章的演出,精彩绝伦。

897块字模在897位演员的操控下,通过字模道具的无数次升降,组成不同字体的"和",用图案展现了中国汉字五千年演变的缩影。

中国汉字承载着中华五千年的文明史,先后经历了符号、甲骨文、金文、小篆、隶书、草书、楷书、行书等8种字体的演变.

关键词:汉字;形体;演变

汉字发展至今,经历了五六千年的历史。

几千年来,汉字都在不断发展变化。

商代的甲骨文,西周的金文,秦代的小篆,汉代的隶书,汉以后的楷书,行书和草书等。

各自有其鲜明的特征。

它们相互间的明显差别,就是汉字形体变化发展阶段性的最好说明。

一、商代的甲骨文

商代的甲骨文是我们目前所见到的形成体系的汉字中最古老的一种。

它是以刻在龟甲或兽骨上而得名,也称契文;又由于它出土地是河南安阳市郊区的小屯村一带,历史上叫“殷墟”的地方,因此也称“殷墟文字”;其内容多“卜辞”,也有少数“记事辞”,所以还有“卜辞”或“殷墟卜辞”的名称。

甲骨文大部分符合象形、会意的造字原则,形声字只占20%。

因文字多为图画文字中演变而成的,象形程度高,且一字多体,笔画不定。

说明中国的文字在殷商时期尚未统一。

甲骨文的特点:首先它是相当成熟的文字体系。

甲骨文是离原始文字较近的字体,保留不少早期文字的特征.:(1)象形成分重,会意字主要是靠部件的图画式组合起来的偏旁观念还较薄弱;(2)构字方式多样,字形很不固定:形符随意增减变换。

如:凤;(3)书写形式十分自由,有反书和倒书。

如:帝;(4)由于刀刻难于填实,遇有肥笔,多以钩外廓表示,且多以横直线条代弧曲线。

如:王。

(5)假借字大量使用。

形声字已产生,整体上为象形字,会意字占绝大多数。

除甲骨文外,商代尚有金文,陶文和石刻文。

不过,后两者留下来的不多。

所以谈商代文字,一般以甲骨文为代表。

二、西周的金文

谈西周文字,无论从数量上还是代表性上讲,都比不上金文的价值。

金文是“吉金文字”的简称,主要铸或刻在铜器上。

因为古代称铜为金,所以把这样的文字称金文。

由于古铜器中乐器的钟体型最大,乐器中的鼎数量最多,因此也称金文为“钟鼎文”。

人们对金文的认识水平比甲骨文高出许多。

(1)图绘成分减少,方块结构趋于稳定,偏旁意识增强。

如弧曲线拉直,如:车;(2)构字方式日趋成统一,字形日益固定,倒书大大减少。

如:望;(3)偏旁的调整。

主要表现为扩大近似形符,和同化近似形符;加强主观选择,夸张区别特征,增加区别特征,规定区别方向;直接同化,有标记的同化。

如:龙;(4)金文形符的增减与变换。

例如:哲。

虽然金文比甲骨文又前进了一步,但比起后世文字还不算十分进步的文字。

四、秦代的小篆和大篆

六国地域差异,给人们的交往带来不便,对政治经济的发展极为不利,秦始皇统一中国后,

着手文字的统一。

标准字体为小篆。

1.大篆

在中国文字史上,夏、商、周三代,就其对文字学的贡献而言,以史籀为最。

到了西周后期,汉字发展演变为大篆。

大篆的发展结果产生了两个特点:一是线条化,早期粗细不匀的线条变得均匀柔和了,它们随实物画出的线条十分简练生动;二是规范化,字形结构趋向整齐,逐渐离开了图画的原形,奠定了方块字的基础。

2.小篆

后来秦朝丞相李斯对大篆加以去繁就简,改为小篆。

小篆又名秦篆,为秦朝丞相李斯等人所整理出的标准字体,又名玉筋篆,因其具有笔力遒劲之意。

小篆之形体结构规正协调,笔势匀圆整齐,偏旁也作了改换归并,与大篆相比较无象形性。

从大篆到小篆的文字变革,其在中国文字史上具有极重大的意义。

小篆除了把大篆的形体简化之外,并把线条化和规范化达到了完善的程度,几乎完全脱离了图画文字,成为整齐和谐、十分美观的基本上是长方形的方块字体。

但是小篆也有它自己的根本性缺点,那就是它的线条用笔书写起来是很不方便的,具体特点如下:(1)线条化。

“角”字也不像牛角了。

如:马;(2)简省化。

结构简单明了。

如:雷;

(3)定型化。

变现为偏旁的形体、构成和位置,还有笔画数的笔顺也基本定型;(4)新的近似形符的产生比较微小。

如“王”与“玉”。

五、汉代的隶书

汉隶是到了两汉中晚期在秦隶的基础上逐步发展起来的,汉隶则为隶书之成熟字体通。

常所说的隶书是指汉隶中的“八分”而言。

它是篆书形体的归于消失和波磔的开放由竖伸变为横展使字形扁平,体势左右相分的汉隶风格隶。

书因其字较方正、厚实,故带有刚正不阿的严肃感。

1.汉隶的特点

隶变是汉字发展史上最重大的一次变革,隶变的完成,是汉字形体一个根本性的变化,主要表现为:(1)变篆书圆转线条为方折笔画,字形变得方正平直,看不出原来的相形面貌了。

(2)对一些繁复的字的笔画乃至部件省并简化。

如“雷”部件简省,“书,”偏旁省并。

(3)

部分偏旁因位置的不同而发生变形分化为若干不同的形体。

(4)偏旁的变形,省略与归并,使一些篆书形体不同的偏旁混而为一。

如:“丰”,到隶书基本上变得完全相同。

隶书完全抛开古汉字的象形因素,使得汉子变成抽象的符号,实行全面的符号化,这无疑是汉字发展史上的一大进步。

它结束了几千年的古汉字阶段,形成了近两千年的今汉字的

格局,并为楷书的产生奠定了基础,在汉字演变过程中占有极重要的地位。

六、汉代后的楷书、行书、草书

1.楷书

它是今天通行的正体字,含有楷模,规范的意思它。

由汉隶发展而来,大抵出现于汉末魏初,成书于东晋时期。

如欧阳询、柳公权等碑帖之字属之。

包含了古隶之方正、八分之遒美及章草之简捷等。

这种字体一直沿用至今,被视为标准字体且为世人所喜爱。

楷书有一种稳重而衍生出宁静之感。

2.行书

它是楷书的快写,它的取名从“民间最为流行的书体”而来它,与楷书同时产生。

它是介于楷书和草书之间的一种书体。

一方面,它克服了草书过于放肆而难于辨认的缺点而采取了楷书的形体。

另一方面,又接受了草书书写快捷的优点,弥补楷书过于拘谨的缺陷,既易识易认,又简易快捷。

行书是运笔自由的一种书(字)体,表现出浪漫唯美的气息。

3.草书

草书,又称破草、今草,由篆书、八分、章草,沿袭多种古文字变化而成。

草书的特点主要表现在用笔的连和结体的简两个方面:

(1)用笔的连。

具体体现在:1)改变笔顺。

2)改变笔画形态。

3)改变笔画部位。

(2)结体的简。

1)笔画借用。

2)笔画简省。

3)偏旁简省。

4)一旁多用。

草书趋于简捷,同时草书给予观者豪放不羁、流畅之感。

七、结束语

中国文字的发展,经过秦统一中国后,连续对汉字进行简化、整理,使汉字逐渐走向规范化。

在中国文字中,各个时代的中国文字都有着与众不同独特的民族、民风的内涵,中国的文字史里处处刻着中华儿女的智慧与勤劳。

各个历史时期所形成的各种字体,有着各自鲜明的艺术特征。

篆书古朴典雅、隶书静中有动、草书风驰电掣、楷书工整秀丽、行书易识好写,风格多样,个性各异。

文字是一个民族、一个国家历史的痕迹,中国文字的演变是跳跃式的,是华丽的,是耐人寻味的,就如同中国的历史一样。

中国人创造中国文字,中国文字也同样引导着中国人前进。

文字是国家的灵魂,为了了解祖国文字的变迁,祖国的历史,祖国的灵魂,我们很有必要再次深刻认识汉字。

参考文献:

[1]杨开义.中国传统文化精粹书系[M].北京:五洲传播出版社,2010.

[2]韩鉴堂.中国汉字[M].北京:五洲传播出版社,2009.

[3]萧启宏.中国汉字经[M].北京:新世界出版社,2008.

[4]张桂光.汉字学简论[M].广州:广东高等教育出版社,2004.。