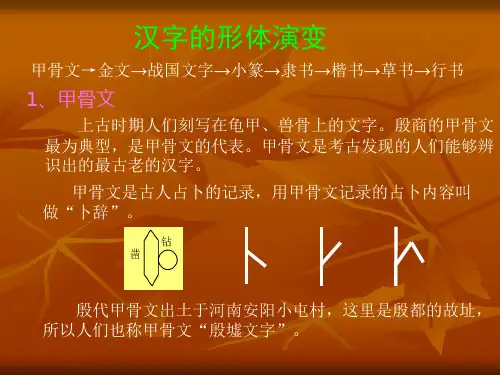

汉字的形体演变

- 格式:ppt

- 大小:6.70 MB

- 文档页数:12

中国汉字形体的演变——汉字七体汉字的七体是指汉字经过6000 多年的变化,发展成七种不同的结体方式——"甲金篆隶草楷行"称为" 汉字七体"。

中国汉字其演变过程是:甲骨文→ 金→ 小篆→ 隶书→ 楷书→ 行书→草书商)(周)(秦)(汉)(魏晋)(唐)整体趋向是简化,然则简化后少了汉字的文化内在汉字的演变重要履历以下几个进程:甲骨文甲骨文首要指殷墟甲骨文,是中国商朝前期(前14—前11 世纪)王室用于占卜记事而刻(或写)在龟甲和兽骨上的文字。

它是中国已发现的古代文字中时期最早、系统较为完好的笔墨。

甲骨文是中国的一种现代文字,被以为是当代汉字的初期情势,有时刻也被以为是汉字的书体之一,也是现存中国 最古的一种成生文字。

甲骨文又称契文、龟甲文或龟甲兽骨文,是一种很主要 的古汉字资料。

尽大部门甲骨文发明于殷墟。

这些甲骨根基 上皆是商王朝统治者的占卜记载。

占卜所用的质料主如果黑 龟的背甲、背甲战牛的肩胛骨。

凡是先在筹办用来占卜的甲 骨的后背挖出或钻出一些小坑,这类小坑甲骨学家称之为 钻凿 " 。

占卜的时辰就在这些小坑上加热是甲骨概况发生裂汉字已开展成为可以或许完全及在汉语的文字系统了。

在已 收现的殷墟甲骨文里,呈现的单字数目已达 4000 摆布 中既有年夜量指事字、象形字、会心字,也有许多形声字。

这些文字和我们此刻利用的文字,在形状上有庞大的区分。

可是从构字办法来看,两者根本上是分歧的。

甲骨文献的内 容触及那时天文、历法、景象形象、天文、方国、世系、家 属、人物、职民、挞伐、刑狱、农业、畜牧、野猎、交通、 宗教、祭奠、徐病、生养、灾难等,是研讨中国古代出格是 商朝社会汗青、文明、说话文字的极为贵重的第一脚材料。

缝。

这类裂缝叫做 " 兆" 。

文里占卜的 "卜" 字,就像模样。

处置占卜的人就按兆的各类外形去判定休从殷商的甲骨文看来,其甲骨 兆的照卜 咎。

汉字形体的演变汉字大约在夏、商之际形成完整的文字体系,此后逐渐演变发展。

总体上将汉字形体的演变分为古文字阶段(前14世纪—前3世纪,包括甲骨文、金文、篆书)和今文字阶段(2世纪至今,包括隶书、楷书、草书、行书)。

(一)甲骨文甲骨文是指商周时代刻写在龟甲和兽骨上的文字,也称殷契、卜辞。

又因19世纪末年出土于河南省安阳市殷墟,又称殷墟文字,是中国现存最古老的一种文字。

甲骨共发掘出10万余片,全部单字为4500个左右,已经释读出的约1000个,其余未释读出的多为地名、人名和族名等。

甲骨文为殷商流传之书迹,内容为记载盘庚迁殷至纣王270年间殷商王室占卜的记录。

甲骨文的篇幅大多短小,从文例看,一篇完整的甲骨文大致由前辞、贞(问)辞、占辞和验辞四部分构成。

甲骨文的语体是一种公文语体,具有简约性和程式化的特点。

汉字的“六书”原则,在甲骨文中都有所体现,但是原始图画文字的痕迹还是比较明显。

甲骨文以象形字、会意字居多,因用刀契刻在坚硬的龟甲或兽骨上,所以刻时多用直线,曲线也是由短的直线接刻而成,笔画细瘦,多方笔和直笔,粗细均匀,多数线条呈现出中间稍粗两端略细的特征。

字形多以长方形为主间或少数方形,瘦长且大小不一,同一字往往有若干变体。

(二)金文先秦称铜为金。

金文即铸或刻在青铜器上的文字。

青铜器以钟鼎居多,青铜器的礼器以鼎为代表,乐器以钟为代表,故金文也称钟鼎文、铜器铭文。

青铜器早见于殷商,盛于周代,战国也不乏见。

商代金文很简单,一般有五六个字,形似甲骨文。

西周春秋时期,铜器大多数为周王朝贵族、臣僚所作,几乎都属于各诸侯国,在铜器上铭文成为一种风气,金文的篇幅明显加大,不乏鸿篇巨制(多者可达500余字)。

从已发现的铜器的铭文内容看,多记述当时祀典、赐命、诏书、征战、围猎、盟约等活动或事件,为歌功颂德之作,如著名的盂鼎、毛公鼎。

与甲骨文笔道细、直笔多、转折处多为方形有所不同,金文笔画丰满粗壮,多圆笔,布局匀称,字形长圆,古朴厚重。

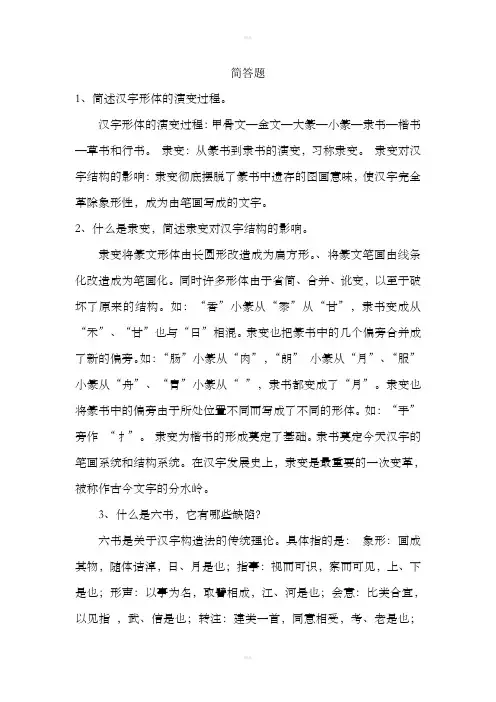

简答题1、简述汉字形体的演变过程。

汉字形体的演变过程:甲骨文—金文—大篆—小篆—隶书—楷书—草书和行书。

隶变:从篆书到隶书的演变,习称隶变。

隶变对汉字结构的影响:隶变彻底摆脱了篆书中遗存的图画意味,使汉字完全革除象形性,成为由笔画写成的文字。

2、什么是隶变,简述隶变对汉字结构的影响。

隶变将篆文形体由长圆形改造成为扁方形。

、将篆文笔画由线条化改造成为笔画化。

同时许多形体由于省简、合并、讹变,以至于破坏了原来的结构。

如:“香”小篆从“黍”从“甘”,隶书变成从“禾”、“甘”也与“日”相混。

隶变也把篆书中的几个偏旁合并成了新的偏旁。

如:“肠”小篆从“肉”,“朗” 小篆从“月”、“服”小篆从“舟”、“胄”小篆从“ ”,隶书都变成了“月”。

隶变也将篆书中的偏旁由于所处位置不同而写成了不同的形体。

如:“手”旁作“扌”。

隶变为楷书的形成奠定了基础。

隶书奠定今天汉字的笔画系统和结构系统。

在汉字发展史上,隶变是最重要的一次变革,被称作古今文字的分水岭。

3、什么是六书,它有哪些缺陷?六书是关于汉字构造法的传统理论。

具体指的是:象形:画成其物,随体诘淖,日、月是也;指事:视而可识,察而可见,上、下是也;形声:以事为名,取譬相成,江、河是也;会意:比类合宜,以见指,武、信是也;转注:建类一首,同意相受,考、老是也;假借:本无其字,以声托字,会、长是也。

六书的缺陷:首先,象形、指事、会意三类界限不明确。

如“高、大”和“日、月”一样,所用的符号也是象实物之形的,可它们所代表的词,并不是所象之物的名称,而是跟所象之物有关的“事”的名称。

从不同的角度着眼,有人把它归为指事字,有人把它归为象形字。

其次,六书中转注的问题最大,立说如林。

关于假借的例字,没能够把借字表音同词义引申区别开来,因此后来研究六书的学者,不再区别假借和词义引申,这也是六书的缺陷。

最后,六书不能概括所有汉字的造字方法。

六书是分析近古文字亦即小篆的结果, 它既不能全部解释古文字,也不能全部解释今文字。

汉字发展过程中形体的主要变化

汉字的形体主要经历了以下几个阶段的变化:

1. 图画阶段:最早的汉字形状是根据具体物体的图画来创造的,古人把物体的形状或者特征用图画的方式表达出来。

2. 象形阶段:从图画阶段开始,人们在绘画物体图像的过程中逐渐发现,一些部分对于识别物体是必要的,而其他部分则是无关紧要的。

于是人们开始对图画进行简化,保留关键特征,被称为“象形”。

3. 指事阶段:随着社会的发展,人们开始需要表达抽象的概念,这时就无法再通过图画形式来表达,于是人们开始将手指的位置、指向等动作与抽象的概念进行关联。

这些汉字形状简单,但意义抽象。

4. 形声阶段:随着汉字的发展,为了表达更多的词汇,人们开始采用“形声”方式,即使用一个“声旁”来表示一个词的发音,

再在声旁的旁边加入一个“形旁”表示词的意义。

这些形声字的形状复杂多样,常常由左右两个部分构成。

5. 异体字阶段:在汉字发展的过程中,由于地域、时代、文字书写方式等原因,同一个字在不同地区、不同时期可能会存在多种形态,这些不同形态的字称为“异体字”。

总的来说,汉字的形体变化主要经历了从图画到象形、再到指事、形声,最后还有异体字的阶段。

每个阶段的发展都反映了

人们对汉字书写方式和功能的不断探索和尝试。

汉字的形态变化丰富多样,每一个字都承载着历史和文化的积淀。

汉字字体的演变过程1、甲骨文甲骨文的发现是在一百多年前的清光绪,国子坚王懿荣得了大病,四处求医找药,无意中发现药材中有一种刻了文字的龟甲,认为是很有价值的古物,于是便派人此处搜购,原来这些龟甲是河南安阳一带农民拾获后卖给中药店的,后来经研究发现龟甲上的纹路应该就是古老的文字,这个发现轰动了学术界和文化界,从此,甲骨文受到许多学者、古董商和收藏家的重视。

甲骨文是们目前所发现最早的中国文字,是殷商时代刻在龟甲或兽骨上面的文字,这些文字主要是用来卜断吉凶的,占卜的过程先利用火烧灼龟甲,龟甲上便会出现裂痕,商代的人们便根据这裂痕卜断吉凶,并将卜问的事情和结果记录刻在龟甲上,而这些刻在龟甲或兽骨上的文字便称为「甲骨文」。

2、金文在青铜器上铸铭文的风气,从商代后期开始流行,到周代达到高峰。

先秦称铜为金,所以后人把古代铜器上的文字也叫做金文,由于钟和鼎在周代各种有铭文的铜器里占有比较重要的地位,所以也称金文为「钟鼎文」。

金文应用的年代,上至商代的早期,下至秦灭六国,约一千二百多年。

和现代的铸铁产品一样,青铜器的铸造一般也要使用泥制模型,叫做「陶范」,金文是预先雕刻在陶范上再铸出来的,也有少数则是铜器铸好后直接刻上的,因为陶范质地松软,雕刻比龟甲、兽骨更为容易,所以早期金文比甲骨文的绘图性质更强,更为接近原始文字。

3、小篆「篆」本是小篆、大篆的合称,因为习惯上把籀文称为大篆,故后人常把「篆文」专指小篆。

小篆又称秦篆,是由大篆省略改变而来的一种字体,产生于战国后期的秦国,通行于秦代和西汉前期。

战国时代,列国割据,各国文字没有统一,字体相当复杂,于是秦始皇便以秦国的文字篆体,施行「书同文」来统一天下的文字,废除六国文字中各种和秦国文字不同的形体,并将秦国固有的篆文形体进行省略删改,同时吸收民间文字中一些简体、俗字体,加以规范,就成一种新的字体—小篆。

中国文字发展到小篆阶段,逐渐开始定型〈轮廓、笔划、结构定型〉,象形意味消弱,使文字更加符号化,减少了书写和人读方面的混淆和困难,这也是国历史上第一次运用行政手段大规模地规范文字的产物。

汉字形体演变过程几千年来,汉字的形体经过了多次的演变,主要字体有下面几种:一、甲骨文。

这是商朝刻在龟甲和兽骨上的文字。

二、金文。

这是商、周时期刻铸在青铜器上的文字,又叫“钟鼎文”。

三、小篆。

这是秦朝通行的文字,又称“秦篆”。

四、隶书。

这是汉朝通用的文字。

始于秦未,沿至三国。

五、楷书。

这是汉朝未年开始出现,一直通行到今天的一种字体。

七、行书。

这是一种介于楷书和草书之间的字体,三国和晋朝以来流行。

【隶书代表作】:主要有《曹全碑》《乙瑛碑》《张迁碑》《石门颂》其一、清丽雅秀。

如《曹全碑》、《史晨碑》、笔画圆润飘逸,如行云流水,结构精巧玲珑,结体扁平,体态典雅,为圆笔之代表。

其二、端庄严谨。

如《礼器碑》、《乙瑛碑》、《华山庙》等,书风茂密雄强,方峻坚挺,用笔起伏多变,方圆相间,粗细有致,行笔流畅。

其三、浑厚古穆。

如《张迁碑》、《衡方碑》、《西狭颂》、《鲜于璜碑》等,骨力雄健,方正险峻,结构内松外紧,用笔古拙,寓意高古,实为汉隶方笔之代表。

其四、奇异纵姿。

如《石门颂》、《开通褒斜道石刻》等,书风雄厚潇洒,开阔大度,朴质奇趣,无矫作之态,恣肆变异,有隶书中草书之称,近于篆书用笔。

清代杨守敬称《石门颂》:“其用笔如闲云野鹤,飘飘欲仙,六朝疏秀,皆从此出。

”章草:隶书之后又演变为章草,而后今草,至唐朝有了抒发书者胸臆,寄情于笔端表现的狂草。

楷书:随后,糅和了隶书和草书而自成一体的楷书(又称真书)在唐朝开始盛行。

我们今天所用的印刷体,即由楷书变化而来。

行书:介于楷书与草书之间的是行书,它书写流畅,用笔灵活,据传是汉代刘德升所制,传至今日,仍是我们日常书写所习惯使用的字体。

汉字的演变过程顺序

1.甲骨文阶段:大约从商代晚期至周代初期,约公元前14世纪至公

元前11世纪。

甲骨文是最早的汉字形体记录,主要出现在龟甲和兽骨上,字形多为直线组成,具有象形和指事性质。

2.金文阶段:大约从周代初期至西汉中期,约公元前11世纪至公元

前2世纪。

金文是汉字的另一种古文字形式,主要出现在铜器上,字形逐

渐演变为笔画结构复杂的形式,有更多的象形和会意字。

3.考古文字阶段:大约从西汉至东汉,约公元前2世纪至公元2世纪。

考古文字是指出土的汉字形态,包括篆书、隶书等多种字形。

这一阶段出

现了汉字的繁草书写形式,字形开始趋于简化。

4.隶书阶段:大约从东汉至北魏,约公元2世纪至6世纪。

隶书是一

种工整的汉字书体,字形更加规范和工整。

在这一阶段,字形逐渐由繁到简,开始出现了一些楷书的特征。

5.楷书阶段:大约从唐代至现代,约7世纪至今。

楷书是现代汉字书

写的主要形式,字形规整、平衡,逐渐形成了现代常用汉字的基本形态。

在这一阶段,汉字的结构和笔画逐渐趋于稳定,字形也更加统一和规范。

需要注意的是,以上的演变过程是一个概括性的总结,实际上每个阶

段都有相应的变化和细分,汉字演变是一个相当复杂和长期的过程。

简述汉字形体演变历程及其形体特征汉字的演化过程:甲骨文→金文→大篆→小篆→六国文字→隶楷→简化。

具体如下:1、甲骨文:古代用写或刻的方式,在龟甲、兽骨上所留下的文字。

现在发现最早的甲骨文是商朝盘庚时期的甲骨文,甲骨文大部分也是象形字或会意字,形声字只占20%左右。

甲骨文象形程度高,且一字多体,笔画不定。

这说明中国的文字在殷商时期尚未统一。

2、金文:古代称铜为金,故铸刻在青铜器上的文字叫做金文,又叫钟鼎文、铭文。

商代金文多为象形字以及由象形字合成的会意字。

这些字像一幅幅图画,生动逼真,浑厚自然,有的呈团块状。

3、大篆:据传为周朝史籀(周宣王的史官)所创,故又称籀文、籀篆、籀书等。

大篆散见于《说文解字》和后人所收集的各种钟鼎彝器中,其中以周宣王时所作石鼓文最为著名。

大篆是古字向小篆过渡的一种汉字字体。

4、小篆:小篆是由大篆简化而成。

相对于大篆而言,小篆的形体结构简明、规正、协调,笔势匀圆整齐,偏旁也发生一定的变异和合并。

与大篆相比,小篆的图画性已经大大减弱,每个字的结构已经比较固定。

5、六国文字:秦国以外的国家所用的文字统称为“六国文字”。

六国文字属于古字范畴,图画性强,形状不定,难以识别。

6、隶楷:在小篆通行不久,民间又创造一种比小篆更为简便、更为定型的新书体。

这就是“隶书”。

隶书改篆书一味圆转的线条为方折的笔画,顺应了社会对书写方便和规范的需要。

7、简化:汉字中许多字自古以来在民间就有多种写法,有的写法笔画多,有的写法笔画少。

笔画多的叫做繁体字,笔画少的叫做简体字。

扩展资料:汉字的结构可以在短时期内发生巨大的变化,这体现在大篆向小篆的变革之中、小篆向隶书变革之中、繁体字向简化字的变革之中。

汉字的改革是和生产力的大发展相互对应着,这体现在汉字两大改革活跃时期(秦朝和20世纪)都是发生在生产力大发展的时期。

这种现象可以用马克思的历史唯物主义来解释:汉字本质上是一种生产工具,生产力的大发展为生产工具的革新提供了技术和人文基础,而生产工具的革新将促进生产效率的提高,从而又满足了生产力进一步发展的要求。

汉字字形发展演变的历程

汉字字形发展演变的历程大致可以分为以下几个阶段:

1. 甲骨文:甲骨文是中国最早的文字,出现于商朝晚期(公元前14 世纪至公元前11 世纪)。

甲骨文是刻在龟甲和兽骨上的文字,主要用于卜辞。

2. 金文:金文是商周时期(公元前11 世纪至公元前221 年)铸在青铜器上的文字。

金文的字形比甲骨文更加规范,笔画更加整齐。

3. 小篆:小篆是秦始皇统一六国后(公元前221 年)推行的文字,是汉字的第一次标准化。

小篆的字形比金文更加简化,笔画更加统一。

4. 隶书:隶书是汉代(公元前206 年至公元220 年)的主要字体,是从小篆演变而来的。

隶书的字形更加简化,笔画更加流畅。

5. 楷书:楷书是唐代(公元618 年至907 年)的主要字体,是从隶书演变而来的。

楷书的字形更加规范,笔画更加整齐,是现代汉字的基础。

6. 草书:草书是汉代(公元前206 年至公元220 年)出现的一种字体,是为了快速书写而产生的。

草书的字形非常简化,笔画非常流畅,但是难以辨认。

7. 行书:行书是汉代(公元前206 年至公元220 年)出现的一种字体,是介于草书和楷书之间的一种字体。

行书的字形比草书更加规范,比楷书更加流畅,是现代汉字书写中最常用的字体之一。

总的来说,汉字字形的发展演变是一个不断简化、规范和统一的过程。

简述汉字形体的演变过程

汉字形体的演变过程可以追溯到距今约5000年前的新石器时代。

以下是汉字形体演变的基本过程:

1. 甲骨文:甲骨文是汉字最早的形式,出现于商代早期(公元前

14世纪-公元前11世纪),以占卜和文字记录为主要用途。

甲骨文的

字形比较规范,以龟甲和兽骨为主要载体,采用刻写或书写的方法。

2. 金文:金文是商代晚期至西周时期的汉字形式,以青铜器为主

要载体,采用铸造或镌刻的方法。

金文的字形比甲骨文更加灵活,出现了一些笔画复杂、形态独特的字形,如“鼎”、“良”、“觚”等。

3. 秦朝隶书:秦朝统一六国后,采用了隶书作为官方文字。

隶书

的出现标志着汉字书写正式纳入了标准化和规范化的进程。

隶书的特点是笔画简练、规范,速度较快,易于书写和辨认。

4. 汉朝楷书:汉朝时期,楷书开始流行,成为汉字的主要书写形式。

楷书的特点是笔画规范、端正,具有一定的对称和平衡感,是汉字演变中的基本形态。

5. 唐朝行书和草书:唐朝时期,行书和草书逐渐流行,成为汉字

书写的主要形式之一。

行书和草书的特点是笔画自由流畅,具有一定

的变化和动感,是汉字演变中的高级形态。

以上是汉字形体演变的基本过程,不同的时代和地域,汉字的书

写形式和形态也会有所不同。

汉字形体演变的总趋势汉字演变的总趋势是由繁到简。

汉字的形体从甲骨文到小篆、再从小篆到隶书、楷书的演变,主要经历了由繁到简的变化,演变的总趋势是在表义明确的前提下由繁趋简。

按照下面这几个部分给您总结了一下:一、演变过程甲骨文:殷商金文:西周篆书大篆:战国时代秦国小篆:秦朝标准字体隶书秦隶(古隶):秦朝日用字体汉隶(今隶):汉代楷书:萌芽于西汉,成熟于汉末,盛行于魏晋,沿用至今。

草书章草:东汉章帝今草:东汉末年狂草:唐代行书:东汉末年二、演变趋势汉字演变的总趋势是简化,主要表现在:1、图画描绘性记录方式改为符号性记录方式。

2、同字异形减少,字的写法和结构趋简。

3、肥笔改为瘦笔,弧形线条改为直线。

三、演变原因1、内部原因:书写者对汉字的简易需求和美观要求。

2、外部原因:书写工具、书写方式方法和书写材料的变化汉字从甲骨文以来发生了许多变化。

根据史实,这些变化大致可以分为两大类:改革和自然流变。

汉字改革是指人们有意识地、主动地治理汉字的过程,而汉字的自然流变是指汉字自然的变化过程。

汉字的改革一般是非连续的、剧烈的、短期内完成的;而汉字的自然流变是连续的、缓慢的、长期的。

汉字的自然流变有时间上的因素,也有地理上的因素,它使得汉字的字形、字音、字义多样化,造成异体字越来越多,字音读法不同,字义发生变化,导致了汉字不统一、不规范。

因此,经过一段时间的自然演变后,人们必须对汉字进行改革,使得汉字规范化、统一化。

此外,汉字不可能一产生就很完美,就能满足各个时期生产力发展的需要,因此随着时代的进步,人们也会主动地改革汉字,使得汉字满足生产力继续发展的需要。

而当改革的措施推广之后,汉字又开始新一轮的自然流变。

汉字的变化好像路的变化一样。

路是人们走出来的;路走出来之后,人们隔一段时间就得修缮一次;修缮之后,路又渐渐发生一些变化,如变宽、变直、损毁,或者出现新的分支,需要再次修缮。

此外,随着时代的发展,以前的路渐渐不能满足时代发展的需要,需要建设新的道路,如铁路、高速公路等等。

汉字形体的发展顺序汉字是中华文化的瑰宝,是中华民族的文化符号。

汉字的形体是汉字发展的重要方面,它随着时间的推移而不断演变。

本文将按照时间顺序和类别,介绍汉字形体的发展顺序。

一、甲骨文时期甲骨文是中国历史上最早的文字之一,它的形体特点是线条粗壮,笔画直线为主,弯曲较少。

甲骨文的形体主要是象形和指事,如“人”、“口”、“日”等。

甲骨文的形体简单明了,具有很强的表现力。

二、金文时期金文是甲骨文的后继者,它的形体特点是线条细腻,笔画弯曲较多,构造复杂。

金文的形体主要是象形和指事,如“马”、“鸟”、“手”等。

金文的形体比甲骨文更加精细,更加美观。

三、篆书时期篆书是中国历史上最早的正式书法之一,它的形体特点是线条粗壮,笔画直线为主,弯曲较少。

篆书的形体主要是指事和会意,如“山”、“水”、“火”等。

篆书的形体简洁明了,具有很强的装饰性和艺术性。

四、隶书时期隶书是中国历史上最早的行书之一,它的形体特点是线条流畅,笔画弯曲较多,构造复杂。

隶书的形体主要是指事和会意,如“木”、“金”、“土”等。

隶书的形体比篆书更加流畅,更加美观。

五、楷书时期楷书是中国历史上最早的正式书法之一,它的形体特点是线条流畅,笔画弯曲较少,构造简单。

楷书的形体主要是指事和会意,如“人”、“口”、“日”等。

楷书的形体简洁明了,具有很强的规范性和美观性。

六、草书时期草书是中国历史上最早的隶书变体之一,它的形体特点是线条潇洒,笔画弯曲较多,构造复杂。

草书的形体主要是指事和会意,如“山”、“水”、“火”等。

草书的形体比隶书更加潇洒,更加自由。

七、行书时期行书是中国历史上最早的草书变体之一,它的形体特点是线条流畅,笔画弯曲较多,构造复杂。

行书的形体主要是指事和会意,如“木”、“金”、“土”等。

行书的形体比草书更加规范,更加美观。

总之,汉字形体的发展顺序是从甲骨文到金文,再到篆书、隶书、楷书、草书和行书。

每个时期的汉字形体都有其独特的特点和魅力,它们共同构成了中华文化的瑰宝。

第一节汉字形体的演变一、汉字形体演变的几个阶段及其代表字体汉字形体演变的六个阶段 : 甲骨文、金文、战国文字、小篆、隶书、楷书。

(一)甲骨文甲骨文又称卜辞、殷虚文字等,主要是指商代锲刻在龟甲兽骨上的文字。

甲骨文是目前发现的最早的成体系的文字。

甲骨文的特点:1 .象形、象意字多。

形声字占百分之二十。

2 .字无定格,异构字多。

3 .存在不少异字同形现象。

(二)金文金文又称钟鼎文、铜器铭文等,是古代铸(少数是刻)在青铜器物上的文字。

金文的特点:1 .象形性弱化,符号性增强2 .趋向定型化,但异体依然不少。

3 .形声字增加。

4. 注重字形美化。

(三)战国文字(六国文字)战国文字的品类很多:金文、石刻文字、玺印文字、货币文字、陶文、简帛文字战国文字的特点:1 .形体歧异多。

2 .俗体使用广泛。

(四)小篆秦统一中国之后颁行的标准字体;是根据战国时期的秦国文字稍作整改而来。

小篆的特点:1 .结构定型,固定了偏旁部首的位置和写法。

2 .符号化(表意抽象化,笔画线条化,书写规整化)3 .构形系统性加强(基本构件、组合模式、组合层次三要素)(五)隶书隶书历史上也称佐书、史书、八分,是以点、横、掠、波磔等点画结构取代篆书的线条结构而使之便于书写的一种字体。

隶书有秦隶、汉隶。

一般指汉隶。

汉隶由秦隶发展,秦隶是秦系文字的发展。

汉隶又叫“八分”。

隶书的特点:1 .用方折、平直的笔法改变篆书圆转的笔道。

2 .用点、画结构取代篆书的线条结构。

3 .书法上有挑法、波势、和波磔。

字形构造特点放在下面“隶变”讲。

(六)楷书楷书也叫真书、正书,它产生于汉末,盛行于魏晋南北朝,一直沿用至今。

楷书的特点:1 .彻底摆脱了篆书的影响,构形单一。

2 .点画形态丰富二、汉字形体演变的三个问题(一)隶变所谓隶变,是汉字由篆书到隶书的演变,是汉字由古文字演变为今文字的一次质的飞跃。

隶变抛弃象形特征,用笔势代替笔意(用书写符号代替描绘符号),失去构形理据。

汉字形体的演变过程现在发现的最早汉字是刻在陶器上的陶文。

它在大汶口新石器时期文化遗存中就有,但只是几个单字,不能识读,可能是制作者的名字,也可能是结绳纪事的字符表现形式。

殷墟出土的商代甲骨文是现代汉字的直接祖先。

它有四千多个单字,可识读的有一千多个,主要用于占卜,纪事性文字很少。

甲骨文是商代的代表性字形。

现在发现的周代文字主要是铸造在铜器上的金文。

内容多是歌功颂德的纪念性文字。

金文是西周文字的代表性字形。

周宣王时的太史籀文十五篇作为字形的规*。

这是对汉字形体的第一次归纳整理。

"籀〞字由"竹〞、"手〞和"留"构成。

意思是手在竹简上留下的笔迹,由此可见,籀文是根据用毛笔写字的特点规*字形的。

籀文是春秋战国时期的代表性字形。

秦统一中国后丞相李斯等以秦国文字为根底,兼取其它各国文字之长,删繁就简,重新统一了汉字字形。

李斯作"仓颉篇",赵高作"爱历篇",胡母敬作"博学篇",共收三千三百个单字作为标准字形,史称小篆。

这是对汉字字形的第二次归纳整理。

"篆〞字由"竹〞和"彖〞构成。

"彖〞字是用手抓猪的象形。

从抓猪的种类可推测抓猪的目的;抓小猪为了饲养;抓肥猪是为了吃肉;抓公猪是为了配种;抓母猪是为了繁殖。

"彖"字由此产生了推断的含义。

"易经"中的"彖辞〞就表示根据卦象推断卦义的言辞。

"篆〞字的意思是根据竹简上的字形能推断出字义,"篆文〞一词表示能根据其字形推断出字义的文字。

"籀文〞和"篆文〞两个词都可以用来表示春秋战国时期的文字,前者是根据书写材料命名的,后者是根据文字性能命名的。

为了把秦统一前后的两种不同学形区别开,人们把秦统一前的字形叫大篆,把秦统一后的文字叫小篆。

篆文是秦朝的代表性字形。