中国汉字演变大全

- 格式:ppt

- 大小:2.20 MB

- 文档页数:227

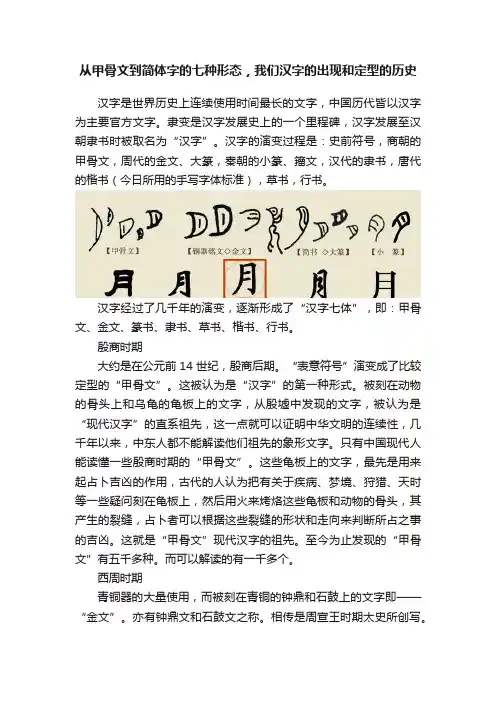

从甲骨文到简体字的七种形态,我们汉字的出现和定型的历史汉字是世界历史上连续使用时间最长的文字,中国历代皆以汉字为主要官方文字。

隶变是汉字发展史上的一个里程碑,汉字发展至汉朝隶书时被取名为“汉字”。

汉字的演变过程是:史前符号,商朝的甲骨文,周代的金文、大篆,秦朝的小篆、籀文,汉代的隶书,唐代的楷书(今日所用的手写字体标准),草书,行书。

汉字经过了几千年的演变,逐渐形成了“汉字七体”,即:甲骨文、金文、篆书、隶书、草书、楷书、行书。

殷商时期大约是在公元前14世纪,殷商后期。

“表意符号”演变成了比较定型的“甲骨文”。

这被认为是“汉字”的第一种形式。

被刻在动物的骨头上和乌龟的龟板上的文字,从殷墟中发现的文字,被认为是“现代汉字”的直系祖先,这一点就可以证明中华文明的连续性,几千年以来,中东人都不能解读他们祖先的象形文字。

只有中国现代人能读懂一些殷商时期的“甲骨文”。

这些龟板上的文字,最先是用来起占卜吉凶的作用,古代的人认为把有关于疾病、梦境、狩猎、天时等一些疑问刻在龟板上,然后用火来烤烙这些龟板和动物的骨头,其产生的裂缝,占卜者可以根据这些裂缝的形状和走向来判断所占之事的吉凶。

这就是“甲骨文”现代汉字的祖先。

至今为止发现的“甲骨文”有五千多种。

而可以解读的有一千多个。

西周时期青铜器的大量使用,而被刻在青铜的钟鼎和石鼓上的文字即——“金文”。

亦有钟鼎文和石鼓文之称。

相传是周宣王时期太史所创写。

至今故宫博物院内存有十个周代的石鼓,上刻有十首四言诗文。

因为封建割据,四分五裂各自为政,文字也不尽相同。

一直到了秦朝。

秦始皇一统中国。

才把文字统一起来。

秦朝时期秦始皇统一文字,统一度量。

其功绩显著的就是当时的宰相——李斯。

李斯对当时的文字进行收集整理然后进行删繁就简美化加工后,这种统一后的文字被称为——“小篆”,亦称为“秦篆”。

这个时候的文字几乎已经完全没有象形文字的痕迹了。

秦朝时期的“小篆”书写过于规范,书写起来速度很慢,于是民间就出现了许多的简便字体。

汉字六种演变方式汉字是中国文字的代表,经过漫长的发展历程,形成了多种演变方式。

下面将介绍汉字的六种主要演变方式。

1. 图画演变图画演变是最早最直观的汉字演变方式之一。

古人通过观察事物形状,将其描绘成简单的图画,代表相应的含义。

随着时间的推移,图画逐渐简化,变成了抽象的符号。

例如,“木”字最早是用树木的形状来表示,“火”字是用火焰的形状来表示。

2. 指事演变指事演变是通过简化和变形图画符号来表示抽象概念或动作的演变方式。

在指事字中,图形只是象征或暗示相应字义,不是直接描绘。

例如,“上”字最早表示的是指向上方的动作。

3. 会意演变会意演变是通过组合两个或更多图形来表示一个新的概念的演变方式。

这些图形之间各自保留一部分含义,合在一起就形成了一个新的含义。

例如,“爱”字由心和友组成,表示互相关心和友爱。

4. 形声演变形声演变是通过一个部分表示字义,一个部分表示字音的演变方式。

这种方式的汉字一部分是形状,表示字义,另一部分是声旁,表示字音。

例如,“鱼”字的“鱼”部分表示字义,而“鱼”字的“鱼”部分表示字音。

5. 转注演变转注演变是通过改变原始字的字义来表示新的含义的演变方式。

这种方式多见于古代文献中,随着社会的发展和语言的改变,文字的含义也随之转变。

例如,“朋”字最早表示的是指称称谓,“朋友”一词中的“朋”则表示亲密关系。

6. 甲骨文演变甲骨文演变是经历了时间沉淀的汉字演变方式。

甲骨文是古代刻在龟壳或兽骨上的文字,留下了丰富的汉字形态。

通过对甲骨文的研究,可以了解汉字的历史演变和起源。

甲骨文是汉字演变的重要来源之一。

总结汉字的演变方式多种多样,其中包括图画演变、指事演变、会意演变、形声演变、转注演变和甲骨文演变等六种。

通过了解这些演变方式,我们可以更好地理解和运用汉字,感受中华文化的博大精深。

---*请注意:以上信息来源于权威来源,但可能确实个别不准确的情况,因此请读者自行核实*。

汉字的演变01汉字起源从仓颉造字的古老传说到公元前1000多年前甲骨文的出现,历代中国学者一直致力于揭开汉字起源之谜。

关于汉字起源的说法,历来各家有不同主张,其中比较有影响力的说法有:结绳说、八卦说、刻契说、仓颉造字说、刻划说和图画说。

结绳说八卦说刻契说仓颉造字说刻划说图画说02汉字演变中国汉字的演变过程:甲骨文、金文、小篆、隶书、草书、楷书、行书,这七种字体被称为“汉字七体”。

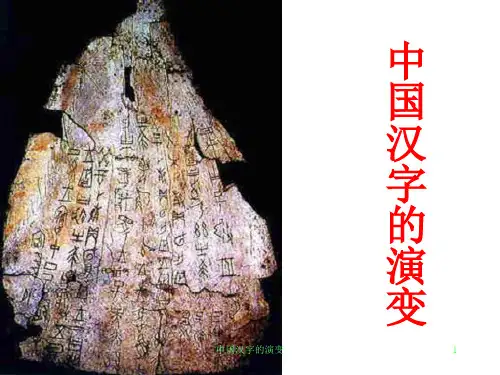

甲骨文甲骨文主要指殷墟甲骨文,是中国商代后期(前14~前11世纪)王室用于占卜记事而刻(或写)在龟甲和兽骨上的文字。

金文金文是指铸刻青铜器上的文字,也叫钟鼎文,始于殷商时期。

商周是青铜器的时代,青铜器的礼器以鼎为代表,乐器以钟为代表,“钟鼎”是青铜器的代名词。

所以,钟鼎文或金文就是指铸在或刻在青铜器上的铭文。

篆、隶01大篆大篆为汉字书体的一种。

相传为周宣王时史籀所作,故亦名籀文或籀书。

秦时称为大篆,与小篆相区别。

02小篆小篆也叫“秦篆”。

秦朝李斯受命统一文字,这种文字就是小篆。

通行于秦代。

形体偏长,匀圆齐整,由大篆衍变而成。

03隶书隶书基本是由篆书演化来的,主要将篆书圆转的笔划改为方折,书写速度更快,在木简上用漆写字很难画出圆转的笔划。

楷、草、行1、楷书楷书又称正书,或真书,始于东汉。

其特点是:形体方正,笔画平直,可作楷模,故名。

2、草书草书是为书写便捷而产生的一种字体。

始于汉初,当时通行的是草隶,即草率的隶书,后逐渐发展,形成一种具有艺术价值的章草。

至汉末,相传张芝脱去了章草中保留的隶书笔画形迹,上下字之间的笔势,往往牵连相通,偏旁相互假借,成为今草,即一般所称草书。

3、行书行书大约是在东汉末年产生的,是介于楷书、草书之间的一种字体,可以说是楷书的草化或草书的楷化。

它是为了弥补楷书的书写速度太慢和草书的难于辨认而产生的。

03汉字精神汉字,是中华民族智慧的结晶和象征,是我们的精神家园。

方正的汉字,横平竖直皆风骨,撇捺飞扬是血脉,有无穷的魅力和神奇的力量,体现了中华优秀传统文化对世界文明的独特贡献。

汉字演变过程汉字演变过程如下:甲骨文、大篆、小篆、隶书、楷书、(草书、行书)五种字体(其中有的已简化,另加简化字楷书,共七种字体)。

金文的少数字用籀文或战国文字等字体代替。

1.甲骨文:商朝时刻写在龟甲、兽骨上的文字,称为“甲骨文”。

从商朝开始的。

2.金文:是商周时代铸刻在青铜器上的铭文。

又称钟鼎文。

金文有粗而宽的笔画,点画圆浑,金文比甲骨文更规范。

3.大篆:西周晚期,金文形体趋向线条化,笔画比较整齐、匀称;小篆:李斯按照秦国的文字标准,对汉字进行整理简化,在全国推行,这种新字体叫小篆。

4.隶书:篆书笔画圆转。

符号性显然大加强。

小篆文字规范了,但书写不方便,民间流行一种更简单的字体,叫隶书。

5.楷书:汉朝后期,隶书又演变为楷书。

字形结没有什么变化,书写更为简便。

6.草书:草书特征是笔画连带、结体简约、字形奔放。

7.行书:行书是介于楷书和草书之间的字体,比楷书简便,且比草书易辨认。

例子如下:“声”的含义即是声音的意思,它是只服务于我们的听觉的一个表达系统。

一个“声音”被赋予了一定的意义、表达一定的事物,它就形成了一个可以用来交流的工具,也是语音的进化。

“象”其实是“形”的拓展,也就是把一些象形文字互相组合,然后就产生了各种各样的“象”,从而创造出了更多的字。

这些象形的文字(比如:日、月等)和字(形声相益谓之字)进行更高层次的组合,就会形成可以表示各种事物、意念的诸多文字。

“理”,我们对“理”的理解即是推理、扩大、延伸的意思。

汉字的扩展延伸即是通过“理”来推进的,就是说相“象”的事物,其“理”也应该相通。

举例子:如“明”字,代表明亮的意思,但也可以延伸出“眼睛看得清楚,心里看得明白,事情显而易见”的意思。

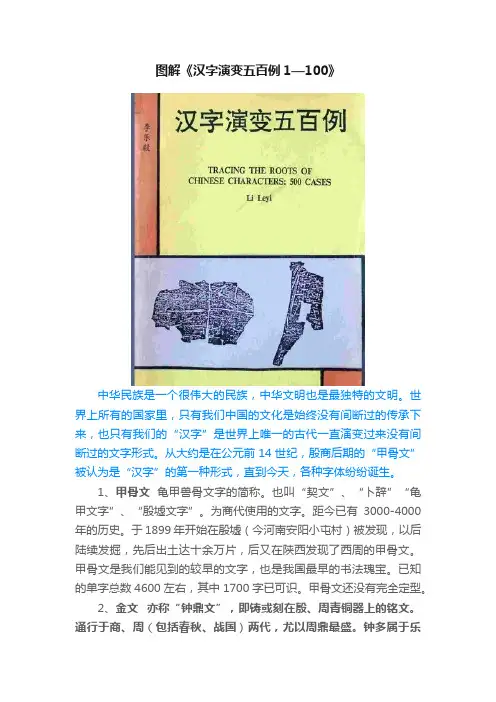

图解《汉字演变五百例1—100》中华民族是一个很伟大的民族,中华文明也是最独特的文明。

世界上所有的国家里,只有我们中国的文化是始终没有间断过的传承下来,也只有我们的“汉字”是世界上唯一的古代一直演变过来没有间断过的文字形式。

从大约是在公元前14世纪,殷商后期的“甲骨文”被认为是“汉字”的第一种形式,直到今天,各种字体纷纷诞生。

1、甲骨文龟甲兽骨文字的简称。

也叫“契文”、“卜辞”“龟甲文字”、“殷墟文字”。

为商代使用的文字。

距今已有3000-4000年的历史。

于1899年开始在殷墟(今河南安阳小屯村)被发现,以后陆续发掘,先后出土达十余万片,后又在陕西发现了西周的甲骨文。

甲骨文是我们能见到的较早的文字,也是我国最早的书法瑰宝。

已知的单字总数4600左右,其中1700字已可识。

甲骨文还没有完全定型。

2、金文亦称“钟鼎文”,即铸或刻在殷、周青铜器上的铭文。

通行于商、周(包括春秋、战国)两代,尤以周鼎最盛。

钟多属于乐器,鼎多属于礼器。

上面的铭文,都是天子的令德、诸侯的言论和功绩、士大夫被人称赞的品格的记录。

距今3000多年。

金文的形体随着时代的发展而有所变化,殷代金文和甲骨文相近,周朝初期逐渐整齐雄伟,到战国末期则和小篆类似。

3、大篆或叫籀文。

距今2800年前,周宣王太史籀著大篆十五篇,“籀”是人名,太史是官名,故称“籀文”或“史籀”。

字体多重叠。

春秋战国时通行于秦国。

石鼓文即这种字体的代表。

石鼓文是刻在鼓形石上的籀文,是我国现存最早的刻石文字。

石鼓共十件,分刻着十首为一组的四言诗,内容是记述国君游猎的情况。

唐初在天兴(今陕西宝鸡市)三畤原出土,后经五代之乱,一石字已磨灭,其余九鼓也文多残损。

4、小篆也叫秦篆,秦代通行的文字,距今2200年前,在籀文的基础上发展形成,字体是籀文简化。

秦始皇统一中国后,采取李斯的意见,推行统一文字政策,以小篆为正字,淘汰其他异体字。

小篆形体匀圆齐整,存世有《琅琊台刻石》和《泰山刻石》。

汉字在演变过程中的七种字体

汉字在演变过程中的七种字体分别是:甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书、草书和行书。

1.甲骨文:甲骨文是中国最早的文字形式之一,出现在商朝晚期,主要用于卜辞和祭祀记录。

甲骨文的特点是线条粗犷、形象生动、构图简洁。

2.金文:金文是商代晚期至西周时期的一种文字形式,主要用于铸刻在青铜器上,具有庄重典雅的风格。

金文的特点是线条流畅、造型优美、构图复杂。

3.大篆:大篆是西周晚期至春秋时期的一种文字形式,主要用于铸刻在青铜器上,具有古朴雄浑的风格。

大篆的特点是线条粗壮、造型简单、构图对称。

4.小篆:小篆是战国时期的一种文字形式,主要用于书写官方文书和典籍,具有规范整齐的特点。

小篆的特点是线条匀称、造型规范、构图对称。

5.隶书:隶书是汉朝时期的一种文字形式,主要用于书写官方文书、典籍、碑刻等,具有刚劲有力的特点。

隶书的特点是线条粗壮、造型刚劲、构图对称。

6.草书:草书是魏晋南北朝时期的一种文字形式,主要用于书法创作和书写信札,具有奔放自由的特点。

草书的特点是线条流畅、造型随意、构图不对称。

7.行书:行书是唐朝时期的一种文字形式,主要用于书写书信、题字和书法创作,具有流畅自然的特点。

行书的特点是线条流畅、造型自然、构图不对称。

以上七种字体各具特色,反映了汉字演变的不同阶段和不同的文化背景,对于研究汉字的发展历程和文化传承具有重要意义。

汉字字体的发展演变过程

汉字字体的发展演变过程可以追溯到古代中国,可以分为以下几个阶段:

1. 甲骨文和金文时期(公元前14世纪-公元前5世纪):在商代晚期和西周初期的甲骨文和金文中,汉字呈现出有力、方正的特点,整体结构较为简单。

2. 篆书时期(公元前3世纪-公元3世纪):秦朝和西汉时期的篆书对字体的发展有重要影响。

篆书字体特点是笔画变得更加繁复、曲线变化更大,有较强的装饰性。

3. 隶书时期(公元2世纪-公元6世纪):东汉末年至南北朝时期的隶书是中国历史上最重要的文字书体之一。

隶书字体轮廓清晰、笔画简洁、有规律,适合用于书写。

4. 楷书时期(公元4世纪-公元现代):汉字字体的楷书时期是从东晋末年开始,一直延续至今。

楷书字体比较规整、稳定,在宋朝时期达到了高度规范化和完善。

5. 行书和草书时期(公元4世纪至现代):行书是楷书和草书的过渡体,笔画结构介于楷书和草书之间;草书字体表现了极强的个性和创造力,书写迅疾且草率。

6. 随着印刷术的发明和传播,汉字字体进入了印刷时代,出现了许多新的字体样式,如宋体、仿宋体、楷体、黑体等。

这些字体在印刷和排版技术的发展下不断演变和创新,应用于不同的印刷媒介和领域。

总体来说,汉字字体的发展演变过程经历了甲骨文、金文、篆书、隶书、楷书、行书、草书等不同的历史时期和风格,每个时期都有其特殊的特点和影响,形成了丰富多样的汉字字体体系。

汉字字体的演变过程1、甲骨文甲骨文的发现是在一百多年前的清光绪,国子坚王懿荣得了大病,四处求医找药,无意中发现药材中有一种刻了文字的龟甲,认为是很有价值的古物,于是便派人此处搜购,原来这些龟甲是河南安阳一带农民拾获后卖给中药店的,后来经研究发现龟甲上的纹路应该就是古老的文字,这个发现轰动了学术界和文化界,从此,甲骨文受到许多学者、古董商和收藏家的重视。

甲骨文是们目前所发现最早的中国文字,是殷商时代刻在龟甲或兽骨上面的文字,这些文字主要是用来卜断吉凶的,占卜的过程先利用火烧灼龟甲,龟甲上便会出现裂痕,商代的人们便根据这裂痕卜断吉凶,并将卜问的事情和结果记录刻在龟甲上,而这些刻在龟甲或兽骨上的文字便称为「甲骨文」。

2、金文在青铜器上铸铭文的风气,从商代后期开始流行,到周代达到高峰。

先秦称铜为金,所以后人把古代铜器上的文字也叫做金文,由于钟和鼎在周代各种有铭文的铜器里占有比较重要的地位,所以也称金文为「钟鼎文」。

金文应用的年代,上至商代的早期,下至秦灭六国,约一千二百多年。

和现代的铸铁产品一样,青铜器的铸造一般也要使用泥制模型,叫做「陶范」,金文是预先雕刻在陶范上再铸出来的,也有少数则是铜器铸好后直接刻上的,因为陶范质地松软,雕刻比龟甲、兽骨更为容易,所以早期金文比甲骨文的绘图性质更强,更为接近原始文字。

3、小篆「篆」本是小篆、大篆的合称,因为习惯上把籀文称为大篆,故后人常把「篆文」专指小篆。

小篆又称秦篆,是由大篆省略改变而来的一种字体,产生于战国后期的秦国,通行于秦代和西汉前期。

战国时代,列国割据,各国文字没有统一,字体相当复杂,于是秦始皇便以秦国的文字篆体,施行「书同文」来统一天下的文字,废除六国文字中各种和秦国文字不同的形体,并将秦国固有的篆文形体进行省略删改,同时吸收民间文字中一些简体、俗字体,加以规范,就成一种新的字体—小篆。

中国文字发展到小篆阶段,逐渐开始定型〈轮廓、笔划、结构定型〉,象形意味消弱,使文字更加符号化,减少了书写和人读方面的混淆和困难,这也是国历史上第一次运用行政手段大规模地规范文字的产物。

中国汉字的演变史汉字经过了6000多年的变化,其演变过程是:甲骨文→金文→小篆→隶书→楷书→行书(商)(周)(秦)(汉)(魏晋)(草书)一、甲骨文甲骨文,是刻在龟甲兽骨上(主要是牛肩胛骨上的文字)。

它是我们今天所能看到的最旱的成体系的相当成熟的汉字材料。

这种文字是清末光绪年间(公元1889年)在河南安阳县城西北五里路小屯村以北洹水以南发现的。

特点a 瘦弱纤细的风格。

由于这种文字受到书写工具的限制,所以笔道都是直的,有时与圆转相同。

故而字形瘦长,线条细而硬,瘦且直,呈平直,瘦劲的风格。

b形体结构还没有完全定型。

一个字刻怎样去写,还没有完全固定下来,并保留着浓重的描画物象的色彩。

如字形可方可圆,笔画可多要少,方向可正可反,写法可横可竖,偏旁可左可右,还有多种异体,还有合文写法。

二、金文金文是铸刻在青铜器上的文字。

所谓青铜器是铜和锡合金制造的器皿。

这种合金更坚固,因其颜色发青,故称青铜器。

主要有乐器“钟”,食器“彝,尊,爵”,洗器“盘”,兵器“戈,戟”等。

特点a 瘦弱纤细的风格。

由于这种文字受到书写工具的限制,所以笔道都是直的,有时与圆转相同。

故而字形瘦长,线条细而硬,瘦且直,呈平直,瘦劲的风格。

b形体结构还没有完全定型。

一个字刻怎样去写,还没有完全固定下来,并保留着浓重的描画物象的色彩。

如字形可方可圆,笔画可多要少,方向可正可反,写法可横可竖,偏旁可左可右,还有多种异体,还有合文写法。

三、大篆1、产生大篆是对后来的小篆而言的。

广义的大篆包括小篆,以前的甲骨文,金文和六国文字。

这里的大篆指通行于春秋战国时期的秦国文字。

由于周平王东迁洛阳,秦占据了西周的故地,同时也继承了西周的文字,即是继承金文发展而来的。

因其带有地域性,有的难以识别。

大篆,也称籀(zhòu)文。

因其着录于字书《史籀篇》而得名。

《汉书·艺文志》:“《史籀》十五篇,周室王太史籀作大篆。

”特点石鼓文具有遒劲凝重的风格。

字体结构整齐,笔画匀圆,并有横竖行笔,形体趋于方正。

汉字7体大揭晓,从甲骨文到现在,汉字变化如此之大中华民族是一个伟大而历史悠久的民族,中华文明也是独一无二的文明,文字是其中最独特的。

“汉字”是世界上较少的没有间断过的文字形式,从公元前14世纪的“甲骨文”到今天,各种字体纷纷诞生,而好看而又艺术的文字数不胜数。

汉字经过了几千年的演变,逐渐形成了“汉字七体”,即:甲骨文、金文、篆书、隶书、楷书、草书、行书。

今天就为大家介绍一下这七种字体。

【甲骨文】甲骨文是我国发现最早的文字,如今所使用的汉字,就是从甲骨文演变而来的,我国有文字可考的历史也是从商朝开始的,商朝是中国历史上的第二个朝代。

在商朝时期,刻在龟甲及兽骨上的文字,就是“甲骨文”。

【金文】金文是商周时代铸刻在青铜器上的铭文,由于它铸刻在钟鼎上,所以又称为钟鼎文。

金文和甲骨文属于同一系统的文字,但比甲骨文更规范,结构更整齐。

【篆书】在西周晚期,金文体逐渐趋向线条化,笔画整齐匀称,这种字体就是大篆。

而后秦始皇统一文字,李斯按照秦国的文字标准,对汉字进行整理和简化,制定了标准写法,在全国推行,形成新字体小篆。

【隶书】隶书是汉字演变史上重要的转折点,是古文字和今文字的分水岭,汉字变得不再象形了。

隶书相较于篆书,书写更简单,字形扁平,笔画有粗有细。

【楷书】在汉朝后期,隶书演变成了楷书。

这次改变,字形结构上基本没什么变化,只是在书写时,把隶书的波势挑法改变成了定型的勾撇,使字形更加方正平直,书写更为简便。

【草书】而与楷书并行的还有草书,同样形成于汉代,是为了书写简便在隶书基础上演变出来的。

草书特征是笔画连带、结体简约、气势连贯、字形奔放。

草书又分为章草和今草,字形狂乱而又不失优美。

【行书】行书介于楷书和草书之间,比楷书简便,比草书更容易辨认。

行书其实是一种统称,它也分为行楷和行草两种。

东汉末年,行书的名称始见于西晋卫恒《四体书势》一文。

最后我们用一句简短的文字来总结汉字七体:甲金篆隶楷草行。

大家记住了吗?。

汉字演变顺序顺口溜汉字的演变顺序:甲骨文、金文、大篆、小篆、隶书、楷书、行书。

用一句顺口溜来记这句话,“甲骨金文大小篆,隶草楷行一大串”。

1.甲骨文甲骨文是一种古老的文字,确切的说是成熟时期的一种古老的文字,最早出土在河南安阳,是用来占卜的一种文字,这种文字刻在龟甲和兽骨上,是商朝重要的文物,距今约3600多年的历史。

2.金文中国在夏代已经进入青铜时代,铜的冶炼技术也比较发达,因为周朝时把铜也叫金,所以铜器上的铭文也叫金文,又因为这类铜器上以钟鼎的字数最多,所以又叫“钟鼎文”。

据记载,金文的字数共计3722个,其中可识别的字有2420个。

3.大篆大篆时西周晚期采用的字体,相传是夏朝博益所创。

广义的大篆指小篆之前的文字,包括金文与籀文。

侠义的大篆指籀文,遗存石刻石鼓文,石鼓文因刻于石鼓上而得名,是流传至今最早的刻石文字,为石刻之祖。

4.小篆小篆是在秦始皇统一中国后统一的文字,推行“书同文、车同轨”的政策,由丞相李斯负责,取消了其他的六国文字,创制了统一文字的汉字书写形式,中国文字发展到小篆阶段,逐渐开始定型。

5.隶书隶书一般认为是由篆书发展而来的,隶书开始创于秦朝,在东汉达到顶峰,下至魏晋南北朝时期,对后世书法具有不可小觑的影响,书法界有“汉隶唐楷”之称。

字形多呈宽扁,讲究“蚕头燕尾”、“一波三折”。

6.草书草书作为一种特定的字体,形成于汉代,是在隶书的基础上演变而来的,草书又分为章草和今草,今草又分为大草和小草,在狂乱之中觉得优美。

特点是结构简省、笔画连绵。

7.楷书楷书是由隶书逐渐演变而来的,更趋近于简化,这种汉字字体端正,就是现代通行的汉字手写正体字,特点就是横平竖直。

8.行书形成于两晋,是介于楷书和草书之间的一种字体。

是为了弥补楷书的书写速度太慢和草书的难于辨认而产生的。

实质上它是楷书的草化或者是草书的楷化。

行书的实用性和艺术性都比较高。

写行书比较出名的就是王羲之的《兰亭序》,被称为是天下第一行书。

三十个汉字从甲骨文到现代汉字的演变过程甲骨文是中国最早的一种文字,约始于公元前14世纪,形状图案粗犷古朴,难以辨认。

随着时间的推移,汉字逐渐演变出了许多变体,其中包括楷书、行书、草书等变体。

从甲骨文到今天的汉字,可以大致分为以下几个阶段:

1.甲骨文阶段:甲骨文作为最早的汉字,字形较为粗犷,形状图案简单,难以辨认。

2.金文阶段:在商朝时期形成,随着时代的变迁,金文的样式逐渐演变,形成了更为简洁流畅的汉字字形。

3.小篆阶段:随着秦始皇统一六国,小篆成为统一标准的书写形式,其字形整齐划一,更加规范。

4.楷书阶段:随着时间的推移,小篆逐渐演变成楷书,字形更加优美,更加符合书写的规范,成为现代书写和印刷的主要形式。

5.行书阶段:在楷书的基础上演变而来,行书字体书写更为流畅,适用于快速书写和临写。

6.草书阶段:又称草书,是行书的变体,字形逐渐变得模糊和扭曲,但书写的速度很快。

7.今日汉字:汉字的形态在现代时代有较大的演变,各种字体和排版方案的出现极大地丰富了汉字的表现形式。

在今天的新时代中,汉字已经成为了中华文化的一个重要象征。

薛莹(35)汉字的演变过程表:汉字经过了6000多年的变化,其演变过程是:甲骨文→金文→小篆→隶书→楷书→行书(商)(周)(秦)(汉)(魏晋)草书汉字的演变过程,可以简略归纳为五个阶段:声、形、象、数、理。

⑴“声”是任何一种语言的必要组成部分。

在遥远漫长的太古时代,人类从本能的“哭声、笑声……”或模仿大自然的“鸟鸣、虫叫、兽吼、风声、雷声、雨声……”中逐渐分化出具有一定意义、代表一定事物的“声音”,“鹅、鸡、鸭、猫……”等家禽和家畜可能是依据其叫声而定其名的。

⑵“形”是语言的第二个重要组成部分,但不是必要的。

在远古时代人类主要面临的是生存和种族延续问题。

在与大自然和猛兽毒蛇等的斗争过程中,有时需要用“形”或“画”来表示事物。

例如:远出狩猎,为了不至于迷失道路,可能在岩石上或树干上做一些标记。

人类在狩猎时,也注意观察野兽的足迹,以辨别出野兽的特性。

另外,人类也可能出于对神秘大自然的崇拜或对美的事物的追求,在岩洞壁上,画上“日、月、人、山、木、屮、动物、祖先……”等图象。

⑶“象”是创造汉字和《易》说理预事的主要方法。

“日、月”等属于象形文字,是造字的基本部件。

⑷“数”概念是人类长期进化过程中逐渐形成的。

⑸“理”是“象、数”的扩展。

汉字外延的演变主要是通过“理”来扩大的,即相“象”的事物,“理”也相通。

例如:“明”本意是明亮,延伸出“眼睛看得清楚、心里明白、事情变得明显……”等。

广告错别字:1、药品广告:“咳”不容缓2、山地车广告:“骑”乐无穷3、补品广告:“鳖”来无恙4、眼镜广告:一“明”惊人5、驱蚊器广告:默默无“蚊”6、透明胶带广告:无可替“带”7、网吧广告:一“网”情深8、钢琴广告:“琴”有独钟、一见钟“琴”9、热水器广告:随心所“浴” 10、空调广告:终生无“汗”11、服装店广告:“衣帽”取人12、某洗衣店广告:“衣衣”不舍13、某房产公司广告:万“室”俱备14、某蛋糕广告:步步“糕”升15、胃药广告:一“不”到“胃” 16、赛马广告:乐在“骑”中17、电熨斗广告:百“衣”百顺18、快餐店广告:“烧”胜一筹19、洗衣机广告:“闲”妻良母20、帽子公司广告:以“帽”取人21、治结石病广告:大“石”化小、小“石”化了22、打印机广告:百闻不如一“键”23、涂料广告:好色之“涂” 24、冰箱广告:制冷“鲜”锋25、治痔疮药广告:有“痔”无恐26、花园公寓广告:随“寓”而安27、跳舞机广告:闻“机”起舞28、海鲜广告:领“鲜”一步29、口腔门诊广告:“快治”人口30、礼品店广告:“礼”所当然最新文件仅供参考已改成word文本。

古文字汉字对照表大全古文字汉字对照表是一种帮助人们了解古代文字和汉字演变的工具。

通过对比古文字和现代汉字的对照,我们可以更好地理解汉字的起源、演变和使用规律。

本篇文章将介绍一些常见的古文字和汉字对照,力求准确表达,并对相关内容进行适当的扩充。

一、甲骨文甲骨文是古代中国商、周时期所用的一种文字,刻在龟甲和兽骨上,用于记录祭祀、占卜、宗庙、官职等各种信息。

甲骨文的表现形式呈现出古朴的风貌,研究甲骨文对于了解古代社会风俗、历史变迁具有重要意义。

以下是一些常见的甲骨文与现代汉字的对照:1. (日)- 日2. (月)- 月3. (山)- 山4. (水)- 水5. (人)- 人二、金文金文是中国古代商、周时期的一种刻写形式,刻在器物上以示权威和美观。

金文与甲骨文相似,但更加简洁流畅,是汉字演变的重要阶段之一。

通过研究金文,我们可以了解古代社会的文化、艺术和历史。

以下是一些常见的金文与现代汉字的对照:1. 金(工)- 工2. 釆(捕)- 捕3. 门(門)- 门4. 户(戶)- 户5. 火(火)- 火三、篆书篆书是古代中国秦朝时期的一种篆刻文字,以刻在印章上为主。

篆书独特的艺术风格和严整的结构使其成为了解古代汉字演变过程的重要途径。

在篆书中,每个字都有独特的形状和结构,给人一种庄重肃穆的感觉。

以下是一些常见的篆书与现代汉字的对照:1. 印(印)- 印2. 玉(玉)- 玉3. 龙(龍)- 龙4. 羊(羊)- 羊四、隶书隶书是中国汉字书法发展过程中的一个重要阶段。

它是由篆书演变而来,用于文书的抄写和刻写。

隶书的字形严谨有序,颇具规范性。

研究隶书可以帮助我们掌握汉字书法的基本原理和技巧。

以下是一些常见的隶书与现代汉字的对照:1. 书(書)- 书2. 字(字)- 字3. 旦(旦)- 旦4. 明(明)- 明5. 李(李)- 李五、楷书楷书是现代人们常见的汉字书写形式,也是我们学习汉字的基础。

楷书的字形规范、书写流畅,是现代社会广泛应用的一种书写形式。

汉字演变对照

甲骨文→金文→大篆→小篆→六国文字→隶楷→简化

1、甲骨文

古代用写或刻的方式,在龟甲、兽骨上所留下的文字。

现在发现最早的甲骨文是商朝盘庚时期的甲骨文,甲骨文大部分也是象形字或会意字,形声字只占20%左右。

甲骨文象形程度高,且一字多体,笔画不定。

这说明中国的文字在殷商时期尚未统一。

2、金文

古代称铜为金,故铸刻在青铜器上的文字叫做金文,又叫钟鼎文、铭文。

商代金文多为象形字以及由象形字合成的会意字。

这些字像一幅幅图画,生动逼真,浑厚自然,有的呈团块状。

3、大篆

据传为周朝史籀(周宣王的史官)所创,故又称籀文、籀篆、籀书等。

大篆散见于《说文解字》和后人所收集的各种钟鼎彝器中,其中以周宣王时所作石鼓文最为著名。

大篆是古字向小篆过渡的一种汉字字体。

4、小篆

小篆是由大篆简化而成。

相对于大篆而言,小篆的形体结构简明、规正、协调,笔势匀圆整齐,偏旁也发生一定的变异和合并。

与大篆相比,小篆的图画性已经大大减弱,每个字的结构已经比

较固定。

5、六国文字

秦国以外的国家所用的文字统称为“六国文字”。

六国文字属于古字范畴,图画性强,形状不定,难以识别。

6、隶楷

在小篆通行不久,民间又创造一种比小篆更为简便、更为定型的新书体。

这就是“隶书”。

隶书改篆书一味圆转的线条为方折

的笔画,顺应了社会对书写方便和规范的需要。

7、简化

汉字中许多字自古以来在民间就有多种写法,有的写法笔画多,有的写法笔画少。

笔画多的叫做繁体字,笔画少的叫做简体字。