刘半农诗歌赏析

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:2

刘半农《教我如何不想她》赏析天上飘着些微云,地上吹着些微风。

啊!微风吹动了我头发,教我如何不想她?月光恋爱着海洋,海洋恋爱着月光。

啊!这般蜜也似的银夜,教我如何不想她?水面落花慢慢流,水底鱼儿慢慢游。

啊!燕子你说些什么话?教我如何不想她?枯树在冷风里摇,野火在暮色中烧。

啊!西天还有些儿残霞,教我如何不想她?一九二〇年九月四日伦敦一曲《教我如何不想她》,唱了近七十年而仍葆其青春,可见它深受群众的欢迎。

歌词作者刘半农,是新文化运动的先驱者和勇猛闯将,作曲家赵元任则是大名鼎鼎的中国语言学家。

名诗佳曲,珠联璧合,难怪生命力如此长久。

对于这首诗(歌),无论是在它诞生的二十年代,或是在以后漫长的岁月中,不少人都是将它当作情诗(歌)来欣赏的,甚至还有少数人认为它所表达的情感太肉麻,因而嗤之以鼻。

为此,作者刘半农在十年之后还作过一首自嘲诗:教我如何不想她?可能相共吃杯茶?原来这样一老朽。

教我如何再想他?并在诗末注释道:“余十年前所作《教我如何不想她》一歌,曾由赵元任兄制谱,传唱甚广。

近有一音乐会又唱此歌,余亦在场,唱毕,大家鼓掌,主会者坚欲介绍余与听众相见,余遂如猢猿之被牵上台,向大家一鞠躬而退。

退时微闻一女郎言:‘原来是这样一个老头儿。

’因记之以诗。

”看来,这位女郎也是将这首诗(歌)当作情诗(歌)来欣赏,故而见作者不是意想中的翩翩少年,便发此大煞风景之叹。

这首诗之所以被当作情诗,大约与作者曾写过言情小说,并在诗中用了“她”字有关。

刘半农,原名寿彭,改名复,初字半侬,改为半农。

江苏江阴人。

自幼聪颖,颇富才气。

17岁考入常州府中学堂,名列榜首。

辛亥革命后,因学校停办,又激于爱国热情,便于1912年参加革命军,作文牍工作。

不久,离开军旅,往上海谋生,加入新剧团“开明剧社”,做文字编辑,有时也演出。

后来,受到鸳鸯蝴蝶派大家徐半梅赏识,被推荐到中华书局当编辑。

这期间,他一边翻译外国小说,一边写些才子佳人艳遇相爱的鸳鸯蝴蝶派小说,所以,一些人将《教我如何不想她》附会到刘半农过去所写的卿卿我我的内容上去,也不无道理。

《教我如何不想她》原文及赏析《教我如何不想她》是刘半农先生于 1920 年在伦敦时写的一首白话诗。

这首诗以其真挚的情感、优美的旋律和独特的艺术魅力,深受广大读者的喜爱。

原文如下:天上飘着些微云,地上吹着些微风。

啊!微风吹动了我头发,教我如何不想她?月光恋爱着海洋,海洋恋爱着月光。

啊!这般蜜也似的银夜,教我如何不想她?水面落花慢慢流,水底鱼儿慢慢游。

啊!燕子你说些什么话?教我如何不想她?枯树在冷风里摇,野火在暮色中烧。

啊!西天还有些儿残霞,教我如何不想她?这首诗语言质朴,情感真挚,意境优美。

下面我们来对其进行赏析。

首先,从诗歌的意象选取上来看,诗人选取了微云、微风、月光、海洋、落花、鱼儿、燕子、枯树、野火、残霞等自然景象,这些意象平凡而常见,但在诗人的笔下却被赋予了独特的情感色彩和生命活力。

微云飘动,微风轻拂,营造出一种轻柔、宁静的氛围;月光与海洋相互爱恋,展现出一种浪漫而又神秘的意境;落花随水漂流,鱼儿自在游动,充满了生机与灵动;枯树在冷风中摇曳,野火在暮色中燃烧,残霞在西天映照,又营造出一种凄凉而又美丽的画面。

这些意象相互交织,构成了一幅丰富多彩、富有诗意的自然画卷,也勾起了诗人内心深处的情感。

其次,诗歌的韵律和节奏也十分优美。

全诗分为四段,每段的行数和句式大致相同,且押韵和谐,读起来朗朗上口。

如“云”“风”“发”“她”,“光”“洋”“夜”“她”,“流”“游”“话”“她”,“摇”“烧”“霞”“她”,押韵使得诗歌具有了音乐般的美感,增强了诗歌的感染力和表现力。

同时,诗中还运用了反复的手法,“教我如何不想她”在每一段的结尾反复出现,不仅强化了诗人的情感,也使诗歌的结构更加整齐,给人一种回环往复、余音袅袅的感觉。

再者,从情感表达上来看,这首诗抒发了诗人对祖国和亲人的深深眷恋之情。

在当时的时代背景下,诗人身处异国他乡,对祖国的思念之情愈发浓烈。

诗中的“她”既可以指代祖国,也可以指代诗人心中思念的亲人。

不敢忽视的“小”字——《一个小农家的暮》整体赏析刘半农《一个小农家的暮》选入人教版高中语文《中国现代诗歌散文欣赏》,编者在“导读”部分提出了一个探究话题:“地上人多心不平,天上星多月不亮”这话有什么深意?许多教者采用了参考书上的观点——这两句普通的江阴民谚,如果说单从孩子的口里唱出来的话,只能说明它是一种流传的歌谣,孩子只是把它哼唱出来。

那么,从字面上,从传播的广度看,它代表大众的心声,对地上苍生的艰难生活的申诉。

另外,也体现出诗人当时大力提倡写作民歌、儿歌,从各地方言中吸取精华用于诗歌创作的诗歌理念。

可笔者在教学实践中感觉到这种理解完全脱离了文本,和作者的创作意图大相径庭。

首先,我认为这两句话在这首诗歌中没有什么深意。

从全诗看,作者描摹了三幅画面,一幅是“妻子晚炊图”,另一幅是“丈夫暮归图”,最后一幅是“孩子观月图”。

这两句话属于“孩子观月图”的一部分。

这群孩子着实太小,他们对数字的认识是错乱、颠倒的:“孩子们在场上看着月,还数着天上的星:‘一,二,三,四……’‘五,八,六,两……’”细心的老师首先能抓住这节诗歌里的标点符号启发学生:八个数字孩子们并列读出,应该用顿号,作者却用了逗号,为什么呢?因为孩子太小,对简单的数字一时半会想不出来,停顿时间长,用逗号隔开符合孩子数数时的神态。

同样的道理,“四”“两”后面用了省略号,也是由于孩子太小,一时想不起下面的数字。

更为有意思的是上一句用了“二”,下一句用了“两”,说明这些孩子不明白“二”和“两”表示相同的数目,足见其“小”。

这些小孩子天真无邪,无忧无虑,淳朴自然,率真可爱。

刘半农用了数星星表现这些天真烂漫的孩子可算是笔墨省俭,数语传神。

最后一节写孩子们唱歌,这句“地上人多心不平,天上星多月不亮”乃江阴民谚。

说句老实话,这个民谚是有学问的。

从表现手法上说它“比中有兴”前一句是本体,后一句是喻体,说明白点就是“地上人多心不平”好似“天上星多月不亮”一样,这是个典型的比喻句;“兴”是先言他物以引起所咏之物,按照民歌惯例,先言自然之物,以引起所吟咏的生活之物,如《诗经*氓》中“桑之未落,其叶沃若。

-对刘半农诗作《教我如何不想她》之艺术美探析,对刘半农诗作《教我如何不想她》之艺术美探析年9月4日写于英国伦敦的一首诗歌佳作.最初发表于1923年9月l6日北京《晨报副刊》.标题为《情歌》.1926年由着名作曲家赵元任谱成歌曲传唱海内外.曾名盛一时.如今品昧这首诗也仍感韵睐浓厚. 这样一首诗歌佳作,无疑会吸住众多读者包括诗评家们的兴趣.然而他们大多仅止于阅读而已.着文详细评论的却不多.器阅整部《刘半农研究资辩专集》.看不到一篇专门分析这首诗的文章.而顺带提到这首作品的也只作这样的简单评价:"《教我如何不想她》因为是歌词.押韵,整饰.很有韵睐.它吟唱游子思念故目的柔情.如同恋人的情意绵绵,至今还有感染力量,.这种评竹无疑是印象式的,粗浅,缺乏系统的理性分析.正是基于过去博评界对这首诗作的忽视,本文拟从艺术角度对这首作品的形式意睐作一深^探究.爱情是人类一大基本情感形式.而相思则是人类这一情感形式的具体表现状态.爱而不得遂生相思.文学作为人学,不可避免的要反映到人类这一基本情感,而作为"主情艺术的诗歌更会以之为表现主题.这在中国诗敢中就可得到充分实证.从《诗经)的《关睢》至唐代李白的《夜思》再到现代卞之琳的《断章》等等,古往夸来.不知有多少诗人都拿相思写过诗,相思已成为中国诗歌的一个基本母题.然而,要指出的是,尽管有鄢么多主题雷同的相思诗. 而每首佳作却仍能给人以新鲜的审黄感受.原因何在呢?除了人之情感因人,因时,因地而各有不同外, 根本的还在于它们艺术构思与表达形式的新异刘半农这首诗表达的是思乡,思亲,恩国之情.它仍为人稚道原因也就在于其艺术构思与表达形式上的剖新.那么其新异之处在哪里呢?下面我们将沿着该诗的语言表层细细琢磨首先.让我们直观感受到的是该博采用了先景前两行实写眼前景物执第三行开始由一字啊:"深沉咏叹顺转入虚写感情.直抒胸臆,情感抒发十分自然.第一节写诗人由天上飘着的散云,地上吹着的微风牵动情思,不由自主地想起了她微云, 微风由何而弓『起诗人的诗情呢?这不禁让我们想起唐诗两句来浮云游子意,落日故人情(李白《送友人》).以微风吹动的浮云象征游子漂泊他乡,无所侍依而生思多之情,这是传统诗歌创作的一十习惯.正因此,我们可以想见诗人刘半农当时正站在伦敦的某个地方.偶然抬头,看到眼前浮云一片一片从上空飘过,身边微风又拂拂吹动.撩拨头发,顿时一股洋云游子意油然而生.乡音,多物,乡情,相思一齐涌上心头,潸然泪下.不能自己.第二节写月光投入海洋.海洋拥抱着月光,两者如热恋般水乳交融.这幅景象本身就能让人产生某种联想.而更何况在这般蜜也似的银夜,他乡游子孤寂无依,触景生情就十分自抟了.再则.静寂的月明之夜从人之自然心理,从诗歌传统,从中国人的生活习俗都是让人产生相思的导固所以李白有床前明月光,疑是地上霜.举头望明月,低头思故乡的诗句(《夜思》)张九龄也有"海上生明月.天涯共此时情人想遥夜,竟夕起相思的诗句(《望月怀远》). 是明月触发了他们相思之情.至于每到八月十五中秋晚上.所有中国人都会聚在一起,口吃月饼.眼望月亮.心里想着远方的亲人.明月已与相思形成固定的对应关系.明月千里寄相思.这已是中毕民族普遍的文化心理因此.遘一节诗人的情感抒发与所使用的意象显得十分和谐,自然.第三节."落花,流水鱼和燕子这些意象在古代诗词中都是用来表达离愁和相思的寄情物. 唐代诗人杜牧就有这样的诗句繁华事散逐香尘藏 49水无情草自春.日暮东风怨啼鸟.落花犹似坠楼人 (《盘备园》)而宋代词人晏殊啦有这样的诃旬:无可奈何花落去.似曾相识燕归来(《皖溪纱》)}红笺小字.说尽平生意.鸿雁在云鱼在水.惆帐此情难寄 (《清平乐》).诸如此粪的例子还可以举出很多.由此我们可以推断说.刘半农这一节诗的意象实是古代诗诃的化用.但刘半农的高明之处在予化用不着痕迹,落花流水相偎相依.鱼与水融合无间,这样一种谐和亲呢的景象不能不使身处孤单的诗人产生相思之情一想起昔日亲密的朋友,亲人.而燕语呢喃不解伤情,更反对出诗人惆帐烦忧的心境.于是诗人自彝!; 而然就吟出r啊I燕子体说些什么话?教我如何不想她样的诗句.第四节写法略有变化.如果前三节诗人之情感是顺景而生,所用意象都是暖色调的话,那幺这节诗人的情感则是逆景而生.并且用的都是玲色调的意象.特树,玲风,野火,暮色.残霞完全是些冷鱼调的衰败意象,它们的组合分明向我们暗示出诗人所处环境的阴暗恶劣和诗人对这种处境的厌恶而这些意象叉正契台诗人孤寂凄凉的心境, 触景伤情,产生怀旧之情就十分自然了. 通过以上四节诗歌的分析,我们由此可以看出, 这首诗艺术构思上是十分成功的.诗人浓烈情感的抒发决不空泛抽象,而是借着适当意象予以包融,情随景生,景随情变,情景交融.自然妥贴然而,到此为止一我们似觉还未穷究这首诗的 .形式意殊众所周知,一首诗歌不外时,空,情,理四种基本元索t时空即可怍为独立的审美存在,也常作为情与理的载体,情理是诗歌的表现目的对于时空情理这四种元索的基本关系,台湾学者黄永武所论裁为透衡,他说:……中国诗里的理,是一种'别趣',中国诗里的情r往往高度复杂而纵横钩贯于时空之中.借着自然时空的推移而忽臆忽现人与自然时空是那洋奇妙地融合无间,情感与哲理,不喜欢脱离时空景象,去作纯粹的草情说理,每每透过时空实象的交互映射予以形象他.因此,可以说'时空设计是中国诗里最重要的环节硝.黄永武的话可谓道出了中国诗歌一大秘密.在中国诗歌创作实跌中.诗人们常通过时空景象的精心设置来扩张诗敢意象的情感包容量.从而使强烈深沉的诗情得有效传选.这实已成为中国诗歌的一十传统技法而刘半农正是承继了中国诗歌这一优秀传统. 在他的这首诗中通过时间的空间化手段0巧妙设置时间.有效强化了他诗情的表达.且看他这四节 5O 诗,第一节明显择取的是白天的景象,天上飘着的傲云只有白天才能看得清楚,但诗里并投有"白天这洋的字眼?诗人则是将时间予以空间化,以白天的空间景物暗示出白天的时间蕴吉第二节不用说写的是晚上的景致r诗照样择取晚上的景物月光,银夜"暗示出晚上的时间古义.第三节通过落花, 燕子这些空间化物象,分明让我们感到这是一幅春末夏初的图画r它内古着春与夏的时间概念.而第四节的"枯纣,冷风等物象则又分明为秋冬季节所有,暗示出秋冬时令这样,将几个时问连接起来, 就陡然增强了诗歌的表现力度,而表现出诗人极其强烈的相思情感强烈到何种程度呢?白天想姥, 晚上也想她,春夏想她.秋冬也想姥,一年四季春夏秋冬,白天晚上每时每刘都在想她】确如诗中所写教我如何不想姥?何等强烈的情感:而这样强烈的情感得以成功传选.没有诗人对时间的巧妙设置是根本不可能的一日本学者曾指出:.诗歌抒情最主要的源泉来自回顾人生历程时升华起的时间意识.英国美学家佩特也说,理想的诗应该是致的时间的捕捏自时问巧置使这首诗获得了理想的抒情效果而不藏于平庸当我们对刘半农这首诗作这样的进一步理解时,就不能不为诗人匠心独具,艺术构思的精巧而叹服了诗人的意象配置既是古诗的化用,更是荆l|的自由选择感物起兴,十分自然.情景交融,意境浑圆.而时间的巧置更使诗情的表选不流于简单的回复,并因此使诗歌的形孟意睐更为厚实再加上鄂流畅的音韵,整饰的诗形,斑斓的画面和浅吟低唱的柔情可以毫不夸张地说,这首诗将麓时问而永恒. 洼并: 瘴愚王蝙《刘半农代表砟》第9,黄河文艺出版社】98'7年版@(台湾)黄永武中国诗学设计篇'第43蓖.台湾 P-流圈书公司1976丰版@所谓时闻竹空间也,指借用童问菁糟来廿示对阐的漉逝与变化,它莲诗乖中一种常规表现群.?转引自 {诗乖基本原理'吴思嵌着,工人出版社出版】987丰版原诗附晕:教我如何不想她半农j巳上飘着些微云/地上吹着些微风/啊】/ 微风吹动了我头发,/教我如何不怒她?月光恋爱着海洋/海羊恋爱着1月光./啊】,这般蜜也似的银夜,/教我如何不想她?水面落花慢慢流./水底鱼几慢慢游.,啊,燕子你说些什幺话?,教我如何不想她?枯树在译凰里摇./野火在暮色中_蜕,啊,西乏还有些几成霞.教我如何不想她?1920年9月4I:1伦敷。

20、30年代《叫我如何不想她》刘半农这首诗作于1920年诗人留学欧洲期间。

也许是情人不在身边,也许是对祖国的想念,伴着那景色,诗人唱出了心底潜藏的最纯真的爱情和热切的思念之情。

诗名开始时叫做《情歌》.不久诗人将名字改成《教我如何不想她》。

那时的诗人远离祖国故土.心中时时生出对故国的依恋,而那时的中国更是千疮百孔,其时诗人对故国的关心程度是可想而知的。

刘半农的诗歌代表了中国新诗早期的风格,他也是早期新诗的作者中创作路子比较宽的一个。

他一方面吸收歌谣的散体或者外国的诗歌特点.另一方面继承了中国传统诗歌的特点和手法——重视意境的营造,比兴等。

如这首诗中.每一段的开头渲染了不同的景色.以引起感情的抒发;每一段都营造了优美的诗歌意境,实感的景色引起人们无穷的想象。

同时.诗人采用了西方抒情诗的一些特点.反复吟唱.用生活中的白话来抒发心中强烈的感情。

这首诗无论是在意境的营造上.还是在抒情方式的表现技巧上,都是后来中国白话的楷模,对中国的新诗产生了启发式的影响《妹妹你是水》应修人《妹妹你是水》有它自己的特色,是湖畔诗人爱情诗中的佳作。

“湖畔”诗人通过创作爱情诗,抒写对幸福、美满爱情生活的执着的追求和热烈的憧憬。

20年代初,湖畔诗社是当时为诗坛注目的诗歌流派,其形成乃源于“五四”新思潮的影响和制约,加上一种内在的机制,使几个风格大体一致的青年诗人,在共同信奉的创作范式统摄下,写出的以反封建、清新活泼、真朴自然为基调的爱情诗,满足了广大读者的审美期待,取得了强烈的反馈效果。

而他们有不同的艺术个性,又有相近的艺术共性,各竞其能,各具风骚,造成了创作繁荣的声势,也成了形成湖畔诗派的因素。

《偶然》徐志摩写于1926年5月,诗史上,一部洋洋洒洒上千行长诗可以随似水流年埋没于无情的历史沉积中,而某些玲珑之短诗,却能够经历史年代之久而独放异彩。

这首两段十行的小诗,在现代诗歌长廊中,应堪称别备一格之作。

40年代、政治意识形态语言《王贵与李香香》李季《王贵与李香香》是由著名诗人李季于1946年发表的一首诗歌。

刘半农《教我如何不想她》原文、导读与赏析教我如何不想她刘半农天上飘着些微云,地上吹着些微风。

啊!微风吹动了我头发,教我如何不想她?月光恋爱着海洋,海洋恋爱着月光。

啊!这般蜜也似的银夜,教我如何不想她?水面落花慢慢流,水底鱼儿慢慢游。

啊!燕子你说些什么话?教我如何不想她?枯树在冷风里摇,野火在暮色中烧。

啊!西天还有些儿残霞,教我如何不想她?【导读】《教我如何不想她》1920年9月4日创作于伦敦,原题为《情歌》;1926年9月收入北京北新书局出版的新诗集《扬鞭集》,改题为《教我如何不想她》。

诗作表达了一个海外游子对祖国“母亲”的眷恋之情,每节诗以“教我如何不想她”煞尾,更标志着汉语第三人称女性代词“她”字的诞生。

清华国学研究院导师赵元任1926年为这首新诗谱曲,并将题名改为《教我如何不想他》。

这首歌1928年被载入《新诗歌集》,成为音乐院校声乐专业学生的必修曲目,也是许多著名歌唱家参加大型演唱会的保留节目。

作者刘半农,诗人,语言学家,“五四”新文化运动的积极倡导者之一。

清光绪十七年四月二十日(1891年5月27日)生于江苏省江阴县澄江镇西横街。

原名刘寿彭,改名刘复;字伴侬、瓣秾、半农,号曲庵。

1920年赴英国伦敦大学学习实验语音学,1921年转入法国巴黎大学;1925年获法国国家文学博士学位,其语言学研究成果《汉语字声实验录》荣获“康士坦丁·伏尔内语言学专奖”。

回国以后,曾任北京大学教授、导师,兼中法大学国文系主任,辅仁大学教务长,北平大学女子文理学院院长。

1934年7月14日因病在北平(今北京)逝世,葬于香山碧云寺东侧的玉皇顶。

【赏析】1920年1月下旬,郭沫若在日本福冈创作一首歌颂“年青的女郎”的新诗《炉中煤》,其副题“眷念祖国的情绪”告诉我们:它不仅仅是一首“情歌”;1920年9月上旬,刘半农在英国伦敦创作了一首貌似“情歌”的《情歌》,其写作背景告诉我们:它也不仅仅是一首“情歌”。

两首诗相为表里,其艺术风格却迥然不同:郭诗激越奔放,过于直白,读起来让人脸红、心热;而刘诗婉转低回,不惮繁复,在结构、节奏和意象的经营上都更胜一筹。

刘半农《教我如何不想她》赏析教我如何不想她刘半农天上飘着些微云地上吹着些微风微风吹动了我头发教我如何不想她* *⽉光恋爱着海洋海洋恋爱着⽉光这般蜜也似的银夜教我如何不想她* *⽔⾯落花慢慢流⽔底鱼⼉慢慢游燕⼦你说些什么话教我如何不想她* *枯树在冷风⾥摇野⽕在暮⾊中烧西天还有些⼉残霞教我如何不想她这⾸诗是诗⼈旅居英国所作,最早发表时题为《情歌》,后来才改为《教我如何不想她》。

据作曲家赵元任透露,这⾸诗表达的是诗⼈的爱国之情,⽽不是⼀般⼈所理解的思念情⼈的情歌。

因此,这⾥姑且以诗⼈思念祖国的感情为线索来做这篇赏析的⽂章。

全诗共分四节,每节都是先写景、后抒情,以景物的描述来引出想要表达的情感。

⾸节,诗⼈写的是⽩天的景致,长空万⾥,浮云舒卷。

所谓“浮云游⼦意,落⽇故⼈情”(李⽩《送友⼈》),“浮云”在古诗词中常⽤来象征漂泊异乡的游⼦。

诗⼈旅居英国伦敦,远离祖国何⽌万⾥,不正像那漂泊不定的浮云吗?与此同时,微风轻拂,吹乱了他的头发,更吹动了他思念祖国和亲⼈的⼼绪。

“教我如何不想她”,——这是诗⼈情到深处不得不发的⼼灵的呐喊!第⼆节,诗⼈描绘的是夜晚的美景,只见如银的⽉光笼罩着浩渺的海洋,天⽔⼀⾊,辉煌⽽壮观。

诗⼈在这⼀节所传达的意境和张九龄在《望⽉怀远》中“海上⽣明⽉,天涯共此时”所表现的意境⾮常相像。

其中,明⽉更是古⼈在诗词中寄托乡思⾸选的物象。

⾯对这样的良⾠美景,诗⼈如何能抑制对祖国深切的思念?第三节,流⽔落花,燕舞鱼翔,⽆疑是春天的景⾊。

“⽆可奈何花落去,似曾相识燕归来”,这是晏殊《浣溪沙》中的名句。

“落花”和“飞燕”是春天的标志,⽽惜春则是古诗词中常见的主题,更是词⼈骚客永远挥之不去的⼀个情结。

诗⼈此时远在异乡,想向燕⼦询问家乡的消息,⽆奈⼜听不懂燕⼦的话⼉。

⾯对“流⽔落花春去也” 这令⼈伤感的⼀幕场景,能不更加地怀念故乡以及故乡的亲⼈吗?末节⾥,暮⾊残霞,枯树摇曳,野⽕连天,显然是冬天的景致。

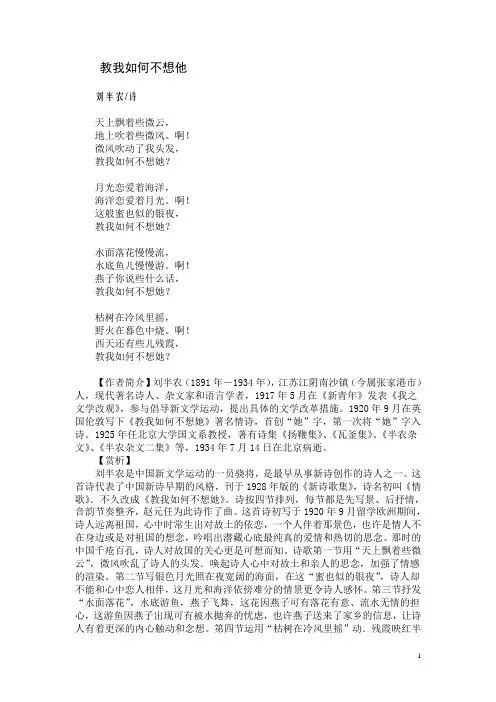

教我如何不想他刘半农/诗天上飘着些微云,地上吹着些微风。

啊!微风吹动了我头发,教我如何不想她?月光恋爱着海洋,海洋恋爱着月光。

啊!这般蜜也似的银夜,教我如何不想她?水面落花慢慢流,水底鱼儿慢慢游。

啊!燕子你说些什么话,教我如何不想她?枯树在冷风里摇,野火在暮色中烧。

啊!西天还有些儿残霞,教我如何不想她?【作者简介】刘半农(1891年-1934年),江苏江阴南沙镇(今属张家港市)人,现代著名诗人、杂文家和语言学者,1917年5月在《新青年》发表《我之文学改观》,参与倡导新文学运动,提出具体的文学改革措施。

1920年9月在英国伦敦写下《教我如何不想她》著名情诗,首创“她”字,第一次将“她”字入诗。

1925年任北京大学国文系教授,著有诗集《扬鞭集》、《瓦釜集》、《半农杂文》、《半农杂文二集》等,1934年7月14日在北京病逝。

【赏析】刘半农是中国新文学运动的一员骁将,是最早从事新诗创作的诗人之一。

这首诗代表了中国新诗早期的风格,刊于1928年版的《新诗歌集》,诗名初叫《情歌》.不久改成《教我如何不想她》。

诗按四节排列,每节都是先写景、后抒情,音韵节奏整齐,赵元任为此诗作了曲。

这首诗初写于1920年9月留学欧洲期间,诗人远离祖国,心中时常生出对故土的依恋,一个人伴着那景色,也许是情人不在身边或是对祖国的想念,吟唱出潜藏心底最纯真的爱情和热切的思念。

那时的中国千疮百孔,诗人对故国的关心更是可想而知。

诗歌第一节用“天上飘着些微云”,微风吹乱了诗人的头发.唤起诗人心中对故土和亲人的思念,加强了情感的渲染。

第二节写银色月光照在夜宽阔的海面,在这“蜜也似的银夜”,诗人却不能和心中恋人相伴,这月光和海洋依傍难分的情景更令诗人感怀。

第三节抒发“水面落花”,水底游鱼,燕子飞舞,这花因燕子可有落花有意、流水无情的担心,这游鱼因燕子出现可有被水抛弃的忧虑,也许燕子送来了家乡的信息,让诗人有着更深的内心触动和念想。

第四节运用“枯树在冷风里摇”动.残霞映红半边天、如野火在烧等这些意象,在冷风里看到一片暮色和天边的残霞,形成强烈对比,更衬出诗人远离故国的失落和热切的思念。

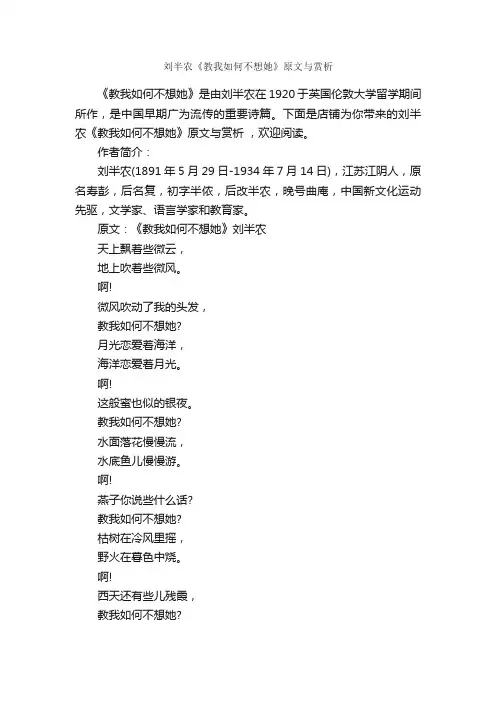

刘半农《教我如何不想她》原文与赏析《教我如何不想她》是由刘半农在1920于英国伦敦大学留学期间所作,是中国早期广为流传的重要诗篇。

下面是店铺为你带来的刘半农《教我如何不想她》原文与赏析,欢迎阅读。

作者简介:刘半农(1891年5月29日-1934年7月14日),江苏江阴人,原名寿彭,后名复,初字半侬,后改半农,晚号曲庵,中国新文化运动先驱,文学家、语言学家和教育家。

原文:《教我如何不想她》刘半农天上飘着些微云,地上吹着些微风。

啊!微风吹动了我的头发,教我如何不想她?月光恋爱着海洋,海洋恋爱着月光。

啊!这般蜜也似的银夜。

教我如何不想她?水面落花慢慢流,水底鱼儿慢慢游。

啊!燕子你说些什么话?教我如何不想她?枯树在冷风里摇,野火在暮色中烧。

啊!西天还有些儿残霞,教我如何不想她?创作背景:刘半农早年积极投身五四运动,并一度参加《新青年》编辑工作,1920年赴英国伦敦大学留学并致力于语言学研究,此时诗人远离祖国,思念亲人,于是挥笔写下了这首感情深沉的诗。

诗名开始时叫做《情歌》,后来改为《教我如何不想她》。

五四以前,汉字中的“他”本无男女之分,刘半农在《教我如何不想她》中首创了“她”取代女性,并得到社会的广泛认可。

1926年赵元任将此诗谱曲,并广为流传。

赏析:《教我如何不想她》这首诗在形式上的整饬,一望而知。

全诗四节,每节五句:前两句都是七字,大体都是三个音步,并用韵(除第一节),如第四节的“枯树/在冷风里/摇”、“野火/在暮色里/烧”;中间的第三句都用单独一个“啊”字,这在某种意义上有时代的烙印,新诗初期,抒情手段还比较单一,诗人往往用感叹词直抒胸臆;第四句都是八个字,大体上音步仍然是三个,第三和第四句的短长之变,则在整节诗中造成了节奏的大幅度改变;第五句每节相同,都是“叫我如何不想她”七字,造成一唱三叹之感,同时第五句还和第四句押韵(除第二节外)。

因此,这首诗可以看作是广义的格律诗,即在一首之内形成固定格律,但不追求每首诗都相同,因此又保持了新诗的自由。

刘半农《敲冰》赏析

《敲冰》是一首很简朴的小诗,内容也极单纯:写的是严寒时节,河面冻结,行人从冰上过河。

但他们过河时,不是像在其他季节那样从冰上走来走去,而是用锤子和铁凿在冰上“敲”出一个个窟窿,以便踩着这些窟窿过河。

诗中一、二句写严寒时节,河面冻结,行人从冰上过河。

三、四句写行人过河的方法,即在冰上“敲”出窟窿,双足踩着这些窟窿过河。

这首小诗用朴素简炼的语言,写出了人们在严寒时节过河的情状。

全诗没有艰深的字眼,不用艳丽的色彩,没有刻意的雕饰和繁复的铺陈。

诗中并没用典,语句也没有歧义,读起来十分晓畅。

由于这首诗写得比较别致,不太符合常规的诗法,如“冰”字在句中两次出现,“敲”字应用作动词等,因此,“敲”的动词意义就不容易一下子看出来。

刘半农的落叶诗句意思

“刘半农”是一位著名的中国诗人,曾经在中国文学史上留下了经典的诗歌作品,其中一首就是“落叶”,用质朴的文字抒发出人生的无常之美。

此诗中的落叶,与此刻的风云变幻具有深刻的对比意义,也给读者们留下了深刻的思考。

《落叶》中的意思是,每一片落叶的下落都是宿命的安排,而人的人生也是如此。

一切都遵循着上天的计划,人们无法去改变命运,也无法改变命运的轨迹,只能一步一步前行,去尝试什么是自己想要的,有时候也要对着挫折和失败站立,坦然面对宿命的抉择。

在此诗歌中,刘半农正是在诉说落叶与人生的异同,以及人们在无常中应当如何把握自己的自由。

他在诗中写道:“落叶离根生,无法再轮回;拼搏志气强,砥砺前行去”,他倡导的是不怕失败的精神,勇敢的活着,勇敢的面对挫折及失败,勇敢的前行,去尝试最好的结果。

唯有坚持,才可以在风雨中愈加坚强,如落叶从根上脱离,但仍然在风中摇曳不停,我们也应该像那片落叶一样,可以被风吹起,也可以在风中摇曳,不断的尝试,勇敢的追随自己的心。

正是这股勇气和力量,让人们在面对风雨无常的时候,依然保持着自由与活力。

即使落叶最终会凋零,但它依然不断的前行,希望能够安好的着陆,就像生命中的每一个人,在不断的尝试,不断的追求,也有望与幸福拥抱。

落叶,承载着无常之美,也给了我们深刻的哲理,提醒我们,人

生无常,那又怎样?拼搏一下,总有惊喜等着你!只要坚持不懈,不断尝试,勇敢的前行,就会有一片天空,留给我们美好的未来!。

关于刘半农的诗歌

刘半农是一位杰出的现代诗人,他的诗歌充满了独特的艺术魅力。

他的诗歌作品,以其深沉的情感和独特的意象,深入人心。

刘半农的诗歌主题丰富多样,既有对自然景物的描绘,也有对社会现象的反思。

他的诗歌语言简练,节奏明快,读来朗朗上口。

他善于运用比喻和象征等修辞手法,使得诗歌的表达更为生动有力。

在刘半农的诗歌中,我们可以看到他对人性的深刻洞察,对生活的独特理解。

他通过对自然景物的描绘,抒发内心的情感,表达对生命和自然的敬畏之情。

同时,他也通过描绘社会现象,反映社会现实,唤起人们对社会问题的关注和思考。

刘半农的诗歌风格独特,具有浓郁的个人色彩。

他的诗歌不仅具有文学价值,更具有思想价值。

他的诗歌作品,不仅是他个人情感的表达,更是他对人生、社会的独特思考和感悟。

刘半农的诗歌作品是中国现代文学的重要组成部分,他的诗歌不仅具有文学价值,更具有思想价值。

通过他的诗歌,我们可以更深入地了解他的内心世界和对人生的思考。

刘半农《一个小农家的暮》赏析一个小农家的暮刘半农她在灶下煮饭,新砍的山柴,必必剥剥的响。

灶门里嫣红的火光,闪着她嫣红的脸,闪红了她青布的衣裳。

他衔着个十年的烟斗,慢慢地从田里回来;屋角里挂去了锄头,便坐在稻床上,调弄着只亲人的狗。

他还踱到栏里去,看一看他的牛,回头向她说:“怎样了──我们新酿的酒?”门对面青山的顶上,松树的尖头,已露出了半轮的月亮。

孩子们在场上看着月,还数着天上的星:“一,二,三,四……”“五,八,六,两……”他们数,他们唱:“地上人多心不平,天上星多月不亮。

”一九二一年二七日,伦敦【课文赏析】异域的风物、文化,总能勾出游子的乡愁。

当暮色苍茫,身在他乡的诗人凝神回望,浮现于眼前的,是珍藏的记忆,是少小生活的吉光片羽,是“一个小农家的暮”。

首先是一幅“母亲夜炊图”。

木柴燃烧的必剥声,伴奏着母亲的辛勤;嫣红的火光,温暖着家,也烘托着母亲忙碌的身影。

青布的衣裳,体现母亲的质朴;嫣红的脸庞,体现母亲的温婉和贤惠,也体现她内心的恬静和满足。

母亲是在做晚饭,更是在营造家的温暖和幸福。

母亲做的晚饭,只是乡野间寻常的米饭菜茹,但散发着自然乡土的清香,浸透着家的温馨,那是诗人在从故乡高飞远离之后,在喧闹冷漠的城市,在殊俗的异乡,再也享用不到的。

二、三两节,是一幅“父亲耘归图”。

荷着锄头,衔着烟斗,披着暮色,缓缓而归,坐床歇息,逗弄小狗,既写父亲辛劳一天身体上的疲倦,更写其内心的安适从容——他用辛勤的劳动,为妻儿谋得衣食。

那栏里的牛,是他的重要家产,也是他依赖的朋友;那酿着的新酒,是他辛劳人生的微薄索求。

从所谓现代文明的角度看,父亲的生产落后,生活单调。

但当诗人怀着乡愁,凭着慧眼,透过现代文明的迷雾回望父亲卑微劳碌的人生时,清晰地看到的,是父亲的勤劳、担当、坚韧、质朴、善良等等可敬可贵的品格。

后三节,是一幅“孩子观月图”。

半轮月亮爬上山顶,悬于树梢;在这片静谧美丽中,孩子们出现了,他们在月下的谷场嬉戏,看月亮,数星星,唱淳朴的童谣……山的静谧,月的皎洁,星空的浩瀚,孩子们的未琢天真,构成了充满着自然气息、涂染着童话色彩的画面。

刘半农《相隔一层纸》诗词原文及赏析

相隔一层纸

刘半农

屋子里拢着炉火,

老爷吩咐开窗买水果,

说“天气不冷火太热,

别任它烤坏了我。

”

屋子外躺着一个叫花子,

咬紧了牙齿对北风喊“要死!”

可怜屋外与屋里,

相隔只有一层薄纸!

(选自《新青年》第4卷第1号)

【赏析】

对比是诗歌艺术常用的表现手法。

构成对比,必须是在形态和性质上完全相反的事物。

杜甫的著名诗句“朱门酒肉臭,路有冻死骨”正是描写性质特点完全相反的两种事物而形成强烈的对比。

《相隔一层纸》表现的生活内容也具有对比的性质。

诗中展现了两种不同的生活和感受。

富人家的老爷,冬天在屋子里拢着炉火,暖烘烘的,不仅感觉不到寒冷,反而觉得屋里太热,生怕炉火烤坏了身子。

在旧社会,这是剥削阶级的生活。

五、六两句诗转而描写一个饥寒交迫的叫花子的处境,他躺在屋子外面,受到凛冽的北风侵袭,冻得要死,不断发出*** 和叫喊。

这时,他多么渴望有一个遮风和取暖的地方,但实际上这只能是幻想。

诗的末尾两句抒写了诗人的感受:屋子里的老爷和屋外的叫花子,他们的境遇有着天壤之别,而这种差别仅仅相隔一层纸!贫与富,冷与热,两种生活和感受形成了反差,构成了十分强烈的对比。

这两句诗也满蓄着诗人对不公平的社会现实的不满和义愤。

这首诗是我国五四新文学运动初期产生的白话诗之一。

在诗的语言上,不追求辞藻的华丽,而是力求表现得真切、浅显、平易。

诗的

节奏也鲜明有力。

特别是结尾一句,节奏达到了最强音,既呼应了诗的题目,又深化了诗的主题。

(伍夫楹)。

赏析刘半农的《奶娘》年年有余赏析刘半农的《奶娘》1918年5月,《新青年》第4卷第1号推出胡适、刘半农、沈尹默三人的白话新诗,被称为“现代新诗的第一次出现”。

刘半农写于1921年的《奶娘》是第一首描写奶娘生活的现代新诗。

他强调文学的真实性,批判背离现实的虚伪文学。

他写诗追求真实、自然;反对矫揉造作、无病呻吟。

文/尔康一诗人简介刘半农(1891—1934),江苏江阴人,原名刘复,中国新文化运动先驱,尝试派代表诗人之一,文学家、语言学家和教育家。

出版诗集有《瓦釜集》《扬鞭集》,其他著作有《半农杂文》《中国文法通论》《四声实验录》等,另有译著《法国短篇小说集》《茶花女》等。

二诗歌文本《奶娘》文/刘半农我呜呜的唱着歌,轻轻的拍着孩子睡。

孩子不要睡,我可要睡了!孩子还是哭,我可不能哭。

我呜呜的唱着,轻轻的拍着;也不知道是什么时候了,孩子才勉强的睡着,我也才勉强的睡着。

我睡着了还在呜呜的唱;还在轻轻的拍,我梦里看见拍着我自己的孩子,他热温温的在我胸口睡着……“啊啦!”孩子又醒了,我,我的梦,也就醒了。

1921,伦敦三诗歌赏析奶娘是专门为别人喂哺、带育婴儿的妇女。

一个母亲提供的母乳是有限的,若数星期内都有喂哺,其乳房分泌的母乳就会增加,通常足够喂哺两胎。

因此,在只有一胎的情况下,一个母亲可以多喂哺一名婴儿。

《礼记·内则》规定天子、诸侯、大夫之子有资格请乳母喂哺,士之子必须由母亲自己喂哺。

中国古代宫廷和贵族多会找乳母哺育婴儿。

在维多利亚时期,英国的一些妇女为赚钱而喂哺和照顾婴儿,称为婴儿农业。

有钱人家或贵族常会找乳母喂哺子女,其中一个原因是为了尽快怀上下一胎,让家族得以继承(哺乳会抑制排卵)。

多胞胎的母亲即使有母乳喂哺子女,也会因为奶水不足以喂哺所有婴儿而雇用乳母。

贫穷的妇人,特别是育有私生子女的,有时要暂时或永远放弃自己的亲生子女,而用自己的乳汁去喂哺别人家的婴儿。

奶娘和刘半农有何关系呢?1920年春,刘半农赴英国留学深造,进入伦敦大学攻读实验语音学。

《教我如何不想她》赏析《教我如何不想她》赏析《教我如何不想她》赏析词:刘半农曲:赵元任天上飘着些微云,地上吹着些微风。

啊!微风吹动了我的头发,教我如何不想她?月光恋爱着海洋,海洋恋爱着月光。

啊!这般蜜也似的银夜。

教我如何不想她?水面落花慢慢流,水底鱼儿慢慢游。

啊!燕子你说些什么话?教我如何不想她?枯树在冷风里摇,野火在暮色中烧。

啊!西天还有些儿残霞。

教我如何不想她?(刘半农,一九二0年八月六日,伦敦)赏析:《教我如何不想她》是刘半农1920年在伦敦时写的一首白话诗,1926年赵元任将此诗谱曲。

是30年代中国青年知识分子中,广泛流行的一首中国艺术歌曲。

刘半农是语言学家、诗人、小说家、翻译家,而且还是五四新文化运动的先锋人物。

他在语音学方面的成就,主要是对汉语四声的实验。

在文字学方面,他的突出贡献,就是创造了汉字中作为女性的第三人称代词的“她”字。

他是中国白话诗的带头人,他的诗集《扬鞭集》(《教我如何不想她》收集在这本诗集里),其中一些诗篇,内容非常通俗、平民化,很多句子用普通老百姓的日常口语,甚至还有用家乡江阴的方言撰写的诗篇、记录的民谣。

关于刘半农的《教我如何不想她》这首诗还有一则有趣的传说。

赵元任夫人杨步伟在她的回忆录《杂记赵家》中有一段叙述。

1930年前后,杨步伟在北京女子文理学院任教,她的那些女学生们非常爱唱《教我如何不想她》,后来歌词作者刘半农奉命接掌该学院,刘半农穿了一件中式的蓝布棉袍子来到学校,女学生们偷偷议论:“原先听说刘半农是一个很风雅的文人,怎么会是一个土老头。

”杨步伟听到了,就告诉这些女学生:“你们一天到晚都在唱他写的《教我如何不想她》,这就是那个他呀。

”女学生哄了起来说:“这个人不像么。

”还有的说:“这首歌不是你家赵先生写的吗?”杨步伟说:“曲是赵先生所谱,但歌词是他写的呀。

”后来刘半农知道了这件事,为此而打油四句:教我如何不想他,请来共饮一杯茶。

原来如此一老叟,教我如何再想他。

浅谈刘半农《相隔一层纸》

相隔一层纸

屋子里拢着炉火,

老爷分付开窗买水果,

说“天气不冷火太热,

别任它烤坏了我。

”

屋子外躺着一个叫化子,

咬紧了牙齿对着北风喊“要死”!

可怜屋外与屋里,

相隔只有一层薄纸.

读一遍下来,心中不禁感到凄凉,一纸两人生啊。

那穷富显著对比,错落有致节奏,初读时觉得可笑,笑后内心却彷徨,一个太热,一个太冷,一个享受,一个要死;那是怎样的时代,一层薄纸,两重人生。

全诗节律自由,读来朗朗上口,应用口语入诗,不仅增添了一种幽默感,更加打破了古诗的五七言的模式,是一个文学上不可多得的新的尝试。

全诗短短八十个字,勾勒了“屋外与屋里”的两幅画面,写出了“若将贫贱比富贵,一在平地一在天”的窘迫,也深深唤起了我们对下层人的同情和对不公平的社会现实的揭露和忧愤。

然而,也让

我们知道了“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的现象,并不是仅在官僚制度下才会出现,就算在如今时代,钞票这层纸也分开了上流和下层两世界,糜烂的奢侈生活和困苦的平民生活也还是不可同日而语。

作者以其朴实的口语、自然的韵律形象性地塑造了一个浓缩的社会,展现了他内心的愤懑和无奈,然而,我们不可不说,这是一个非常好的作品。

诗中的一些字眼更是绘声绘色,“说”着显示老爷的威严,不可一世,高高在上。

屋外的人可有可无,“咬”与“喊”以示冻得程度。

一个说“天气不冷火太热,别任它烤坏了我。

”一个说“要死”!那是两种人生的代表,不识人间疾苦的大老爷和受尽折磨的叫化子。

一个要卖水果,一个咬牙齿,也体现了穷与富的差别。

可见20年代的中国社会已经存在着严重的阶级矛盾。

《相隔一层纸》鲜明地体现着阶级意识,反映着贫富悬殊和阶级差别。