有机波谱分析 --核磁共振氢谱

- 格式:pdf

- 大小:6.16 MB

- 文档页数:137

核磁共振氢谱作用核磁共振氢谱(NMR)是一种用于研究物质结构和化学环境的强大工具。

它可以提供有关分子结构、化学键、功能基团和配位环境的宝贵信息。

在索取自然界或合成化合物的核磁共振氢谱时,我们可以获得各种关于分子性质和互动的细节,这些对研究物质的性能和应用具有至关重要的作用。

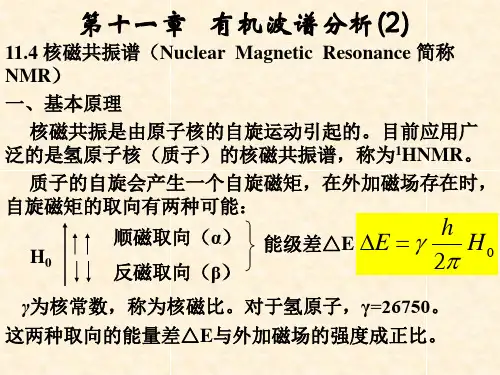

核磁共振氢谱是通过分析样品中的氢原子核在的NMR仪器中处于磁场中的行为产生的。

核磁共振效应是基于原子核具有自旋的事实。

氢原子的核自旋为1/2,可以处于两个能态(上态和下态),就像一个在磁场中的微小磁铁。

在没有外部磁场的情况下,这两个态的能量是相等的。

但是,在外部磁场作用下,这两个态的能量会发生分裂,使氢原子核在两个能级之间进行翻转。

核磁共振氢谱的主要目的是识别和分析化合物中的氢原子的数量、类型和位置。

每个氢原子在谱图中产生一个特定的峰,这取决于其化学环境以及与其他原子的相互作用。

峰的位置用化学位移(δ)表示,这是相对于参考化合物三氯甲烷(CHCl3)的峰位置。

δ值可以提供氢原子所处环境的一些信息,例如化学键的极性、烷基或芳香基团的存在以及其他相互作用。

核磁共振氢谱还可以提供氢原子的耦合模式。

耦合是指两个相邻的氢原子核之间的相互作用。

当两个氢原子核有一个共享的化学键时,它们之间会发生磁场的耦合。

这种耦合导致两个氢原子核的能级发生进一步的分裂。

根据耦合的情况,峰会被分裂成一组子峰,称为多重峰。

多重峰的数量和形式可以提供关于所习化合物中氢原子的相互关系的信息。

氢谱还可以提供化学位移积分,这是一个峰面积与化合物中氢原子的数量成比例的指标。

通过测量峰的面积可以确定每个峰的相对丰度,从而得出样品中相同类型氢原子的相对数量。

这对于确定化合物的化学式和结构非常有用。

除了提供基本的化学信息,核磁共振氢谱还可以通过检测动态过程和代谢产物来提供有关分子的动力学和代谢信息。

通过监测分子在不同温度和不同环境条件下的核磁共振谱线的形状和位置变化,可以获取有关化学反应的详细信息。

核磁共振氢谱核磁共振氢谱(Nuclear Magnetic Resoce, NMR)是一种用于测定物质分子结构的重要方法。

它利用了原子核在磁场中的磁矩与外加磁场的相互作用,通过观测原子核吸收或发射电磁波的情况,来确定物质分子的结构。

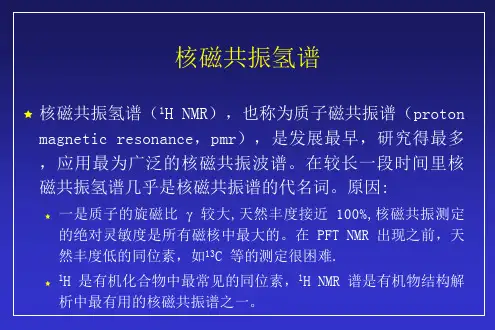

在核磁共振氢谱中,我们主要关注的是氢原子核(质子)的行为。

这是因为在大多数化合物中,氢原子的数量最多,其行为对整个分子的性质有着重要影响。

此外,由于氢原子核的磁矩比其他原子核大得多,因此它在NMR实验中的信号最强,最容易被检测到。

核磁共振氢谱的基本原理是:当样品处于强磁场中时,如果给予样品一个射频脉冲,那么处于不同化学环境的氢原子核就会吸收不同数量的能量,从而发生能级的跃迁。

当射频脉冲停止后,这些氢原子核会以不同的速率重新放射出能量,产生不同的信号。

通过测量这些信号的强度和时间间隔,我们就可以得到关于样品的信息。

在实际操作中,我们会将样品溶解在一种称为氘代溶剂的液体中,然后放入NMR仪器中进行测量。

氘代溶剂是一种含有重氢(即氘,其原子核也是由一个质子和一个中子组成)的液体,它的优点是不会产生信号干扰。

通过分析核磁共振氢谱,我们可以确定样品中各种不同类型的氢原子的数量,以及它们之间的相对位置关系。

这对于研究物质的分子结构、化学反应过程等都有着重要的意义。

总的来说,核磁共振氢谱是一种非常强大的分析工具,它不仅可以提供关于样品的详细信息,而且操作简便、准确度高。

然而,它也有一些局限性,例如对于含有大量未定域电子的样品,或者对于某些特定的化学环境,NMR信号可能会受到干扰。

因此,在使用NMR进行分析时,我们需要根据具体的样品和目标来选择合适的条件和方法。

核磁共振氢谱(PMR或1HNMR)核磁共振氢谱(PMR或1HNMR)核磁共振技术是20世纪50年代中期开始应⽤于有机化学领域,并不断发展成为有机物结构分析的最有⽤的⼯具之⼀。

它可以解决有机领域中的以下问题:(1)结构测定或确定,⼀定条件下可测定构型和构象;(2)化合物的纯度检查;(3)混合物分析,主要信号不重叠时,可测定混合物中各组分的⽐例;(4)质⼦交换、单键旋转、环的转化等化学变化速度的测定及动⼒学研究。

NMR的优点是:能分析物质分⼦的空间构型;测定时不破坏样品;信息精密准确。

NMR通常与IR并⽤,与MS、UV及化学分析⽅法等配合解决有机物的结构问题,还⼴泛应⽤于⽣化、医学、⽯油、物理化学等⽅⾯的分析鉴定及对微观结构的研究。

⼀、基本概念核磁共振(简称为NMR)是指处于外磁场中的物质原⼦核系统受到相应频率(兆赫数量级的射频)的电磁波作⽤时,在其磁能级之间发⽣的共振跃迁现象。

检测电磁波被吸收的情况就可以得到核磁共振波谱。

因此,就本质⽽⾔,核磁共振波谱是物质与电磁波相互作⽤⽽产⽣的,属于吸收光谱(波谱)范畴。

根据核磁共振波谱图上共振峰的位置、强度和精细结构可以研究分⼦结构。

发展历史1.1946 年美国斯坦福⼤学的F. Bloch 和哈佛⼤学E.M .Purcell领导的两个研究组⾸次独⽴观察到核磁共振信号,由于该重要的科学发现,他们两⼈共同荣获1952 年诺贝尔物理奖。

NMR发展最初阶段的应⽤局限于物理学领域,主要⽤于测定原⼦核的磁矩等物理常数。

2.1950 年前后W .G. Proctor等发现处在不同化学环境的同种原⼦核有不同的共振频率,即化学位移。

接着⼜发现因相邻⾃旋核⽽引起的多重谱线,即⾃旋—⾃旋耦合,这⼀切开拓了NMR 在化学领域中的应⽤和发展。

3.20 世纪60 年代,计算机技术的发展使脉冲傅⾥叶变换核磁共振⽅法和谱仪得以实现和推⼴,引起了该领域的⾰命性进步。

随着NMR 和计算机的理论与技术不断发展并⽇趋成熟,NMR ⽆论在⼴度和深度⽅⾯均出现了新的飞跃性进展,具体表现在以下⼏⽅⾯:1)仪器向更⾼的磁场发展,以获得更⾼的灵敏度和分辨率,现⼰有300、400、500、600MHz,甚⾄1000MHz 的超导NMR 谱仪;2)利⽤各种新的脉冲系列,发展了NMR 的理论和技术,在应⽤⽅⾯作了重要的开拓;3)提出并实现了⼆维核磁共振谱以及三维和多维核磁谱、多量⼦跃迁等NMR 测定新技术,在归属复杂分⼦的谱线⽅⾯⾮常有⽤。

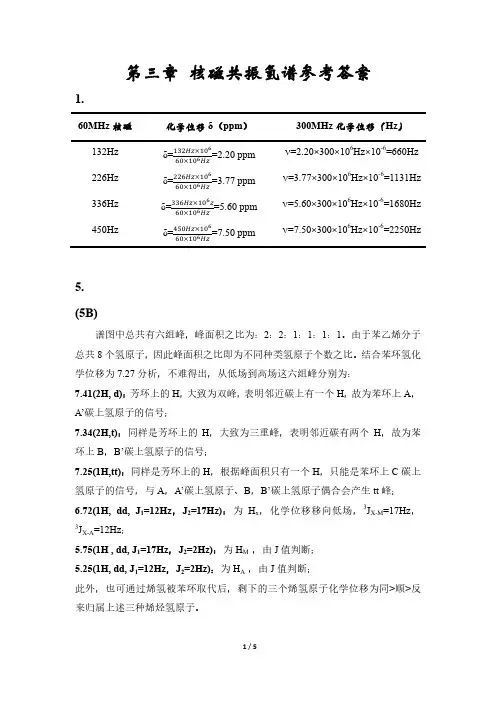

第三章 核磁共振氢谱参考答案1.5.(5B)谱图中总共有六组峰,峰面积之比为:2:2:1:1:1:1。

由于苯乙烯分子总共8个氢原子,因此峰面积之比即为不同种类氢原子个数之比。

结合苯环氢化学位移为7.27分析,不难得出,从低场到高场这六组峰分别为:7.41(2H, d):芳环上的H ,大致为双峰,表明邻近碳上有一个H ,故为苯环上A ,A’碳上氢原子的信号;7.34(2H,t):同样是芳环上的H ,大致为三重峰,表明邻近碳有两个H ,故为苯环上B ,B’碳上氢原子的信号;7.25(1H,tt):同样是芳环上的H ,根据峰面积只有一个H ,只能是苯环上C 碳上氢原子的信号,与A ,A’碳上氢原子、B ,B’碳上氢原子偶合会产生tt 峰;6.72(1H, dd, J 1=12Hz ,J 2=17Hz):为H x ,化学位移移向低场,3J X-M =17Hz ,3J X-A =12Hz ;5.75(1H , dd, J 1=17Hz ,J 2=2Hz):为H M ,由J 值判断;5.25(1H, dd, J 1=12Hz ,J 2=2Hz):为H A ,由J 值判断;此外,也可通过烯氢被苯环取代后,剩下的三个烯氢原子化学位移为同>顺>反来归属上述三种烯烃氢原子。

60MHz 核磁化学位移δ(ppm ) 300MHz 化学位移(Hz ) 132Hzδ=ଵଷଶு௭ൈଵలൈଵలு௭=2.20 ppm ν=2.20×300×106Hz×10-6=660Hz 226Hzδ=ଶଶு௭ൈଵలൈଵలு௭=3.77 ppm ν=3.77×300×106Hz×10-6=1131Hz 336Hzδ=ଷଷு௭ൈଵల௭ൈଵలு௭=5.60 ppm ν=5.60×300×106Hz×10-6=1680Hz 450Hz δ=ସହு௭ൈଵలൈଵలு௭=7.50 ppmν=7.50×300×106Hz×10-6=2250Hz(5D)从谱图中可知,峰面积之比为1:4:1:1:1:2:1:1:6,峰形较复杂 根据化学位移可知,5.0-6.5 ppm 的信号应该是烯氢所出,3.85 ppm 为与羟基相连CH 的出峰,其它信号为与非吸电原子相连的饱和碳氢所出。