刘半农《一个小农家的暮》

- 格式:ppt

- 大小:578.50 KB

- 文档页数:8

一、诗歌整体内容赏析示例:《一个小农家的暮》写于1921年的伦敦,在西方现代化的都市里,诗人思念着祖国,回想农村的生活情景,从中可以看出诗人对祖国、故乡、农村、农民的深情。

或许这首诗也代表了诗人对故乡江阴浓郁的怀念之情吧?这首诗以叙事的笔调朴实无华地写了一个小农家的傍晚生活。

黄昏时分,下了田的丈夫回到家里,妻子在灶下烧饭,丈夫在这个空儿里,逗逗狗、探探牛,问一声新酿的酒怎样了;月亮出来了,孩子们数着星,看着月,唱着,跳着,戏耍着。

一幅多么安详和乐的农家生活图。

这首诗最感动人的是它的亲切、真实。

每一个住过农村的孩子,心中都有这份甜美的回忆。

城市里长大的人,透过诗人忠实的描写,也能想象体会出这份安详的幸福。

这一首诗的调子自然、流畅。

诗的描写不仅感人,而且是美丽的。

第一段“嫣红的火光”“殷红的脸”“闪红”的“青布衣裳”,透过“颜色”的处理,美化了诗境。

读者情不自禁地要认定,这妻子的容貌是美丽的,这妻子的性情是温柔的,这妻子的心地是善良的。

妻子如此,丈夫呢?透过“便坐在稻床上/调弄着只亲人的狗”,以及踱到栏里去看牛,回过头问声“怎样了——/我们新酿的酒?”等“动作”的处理,也表现了他的温柔善良与可亲,读者同时也认定这丈夫是强烈地关爱着这个家的。

最后诗人描写孩子们的歌唱——“地上人多心不平,天上星多月不亮。

”世间的人啊心常不平,心不平的人啊哪有快乐?二、问题探究1、作者为什么把在军阀统治下的农村生活写得如此诗情画意?这首诗写的是被诗人理想化了的农村生活。

诗人以欣赏的态度,跳荡的旋律,便于表现欢快情绪的“阳”韵,描写一个农家的傍晚——年轻的女主人和她的丈夫、孩子,荡漾着幸福、和谐与欢乐的生活。

描写平淡,而诗意盎然。

有的论者说,诗人所写的是现实中不曾有的“世外桃源”,美化了军阀统治下的农村生活。

这是一种误解。

刘半农当时并非不知道农村的贫富对立,也并非不知道农民生活的苦楚。

应从生活的多样化去理解这种“农家乐”。

高中-语文-资料-打印版

中国新文化运动的健将——刘半农

刘半农(1891-1934),著名的诗人、翻译家、语言学家。

原名

刘复,字半农,号曲庵,江苏江阴人。

中国新文化运动的健将,

是最早发表白话诗的诗人之一。

代表作有诗集《瓦釜集》《扬鞭集》。

翻译安徒生的童话《皇帝的新衣》《茶花女》,高尔基的小说《二十六人》。

他是我国语言及摄影理论奠基人,是中国新诗的开拓者,白话文的倡导者、实践者。

他还倡导文学作品的分段和运用新式标点,并创造了“她”“它”二字,沿用至今。

精心校对版本。

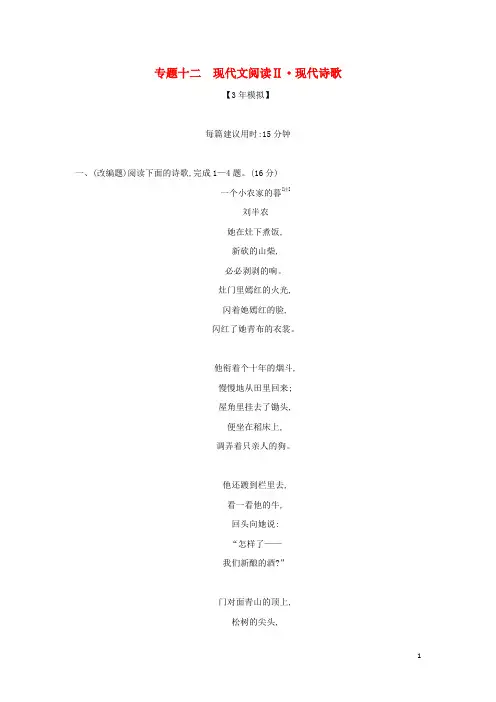

专题十二现代文阅读Ⅱ·现代诗歌【3年模拟】每篇建议用时:15分钟一、(改编题)阅读下面的诗歌,完成1—4题。

(16分)一个小农家的暮[注]刘半农她在灶下煮饭,新砍的山柴,必必剥剥的响。

灶门里嫣红的火光,闪着她嫣红的脸,闪红了她青布的衣裳。

他衔着个十年的烟斗,慢慢地从田里回来;屋角里挂去了锄头,便坐在稻床上,调弄着只亲人的狗。

他还踱到栏里去,看一看他的牛,回头向她说:“怎样了——我们新酿的酒?”门对面青山的顶上,松树的尖头,已露出了半轮的月亮。

孩子们在场上看着月,还数着天上的星:“一,二,三,四……”“五,八,六,两……”他们数,他们唱:“地上人多心不平,天上星多月不亮。

”一九二一,二,七,伦敦。

[注] 刘半农离开风雨飘摇的祖国前往英国学习,该诗就写于他在外留学期间。

1.下列对诗歌有关内容的理解,不正确的一项是(3分) ( )A.诗歌选取一户普通农家作为写作对象,描写了农家傍晚时分的日常生活场景。

B.男主人带着锄头从田里回来,一会儿到栏里看牛,一会儿问新酿的酒,表现了他的勤劳。

C.诗歌第四节写景,通过青山、松树、半轮的月亮写出了夜的宁静美好,也表示天色已经晚了。

D.诗歌最后两句暗示现实社会中并不都是诗中所写的那种祥和、安宁的农家生活。

2.下列对诗歌艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分) ( )A.全诗主要采用了白描手法,勾画出农妇夜炊图、农夫收工图、孩子观月图三个画面。

B.本诗没有直接抒情的句子,而着重写人物活动、生活场景,将情感蕴藏其中。

C.诗中含有空间的变化,诗人以农家生活为中心进行空间排列,从厨房到庭院,再到场上。

D.结尾借助儿歌暗示社会现实,且以“星”和“月”为本体,与诗境巧妙融合,浑然天成。

3.细节描写在本诗中有很好的表达效果,请举两例并作分析。

(4分)4.诗歌蕴含了诗人哪些情感?请简要概括。

(6分)一、1.答案 B2.答案 D3.答案(示例)①“新砍的山柴,必必剥剥的响”,女主人正在做饭,灶中柴火的响声这一细节具有生活的真实性,同时营造了温馨的氛围。

刘半农《一个小农家的暮》阅读理解阅读下面的诗歌,完成下面小题。

一个小农家的暮刘半农她在灶下煮饭,新砍的山柴,必必剥剥的响。

灶门里嫣红的火光,闪着她嫣红的脸,闪红了她青布的衣裳。

他衔着个十年的烟斗,慢慢地从田里回来;屋角里挂去了锄头,便坐在稻床上,调弄着只亲人的狗。

他还踱到栏里去,看一看他的牛,回头向她说:“怎样了——我们新酿的酒?”门对面青山的顶上,松树的尖头,已露出了半轮的月亮。

孩子们在场上看着月,还数着天上的星:“一,二,三,四……”“五,八,六,两……”他们数,他们唱:“地上人多心不平,天上星多月不亮。

”1921年2月7日,伦敦【注】1920年,刘半农离开风雨飘摇的祖国前往英国伦敦,该诗就写于1921年的伦敦。

1.下列对诗歌有关内容的理解,不正确的一项是()A.诗歌选取一户普通农家作为对象,描写了农家从傍晚时分到夜幕降临时的日常生活场景。

B.男主人带着锄头从田里回来,一会儿到栏边看牛,一会儿问新酿的酒,这表现了他的勤劳。

C.诗歌第四节写景,通过青山、松树、半轮月亮写出了夜的宁静美好,也表示天色已经晚了。

D.诗歌最后两句暗示了现实社会中并非都是诗中所写的这种能享受祥和、安宁生活的农家。

2.本诗擅长细节描写,起到了很好的作用,请举出两例并简要分析。

3.诗歌蕴含了诗人什么样的情感?请简要分析。

【答案】1.B2.①“新砍的山柴,必必剥剥的响”,女主人正在做饭,灶中柴火的响声这一细节描写具有生活的真实性,同时营造了温馨的氛围。

①“五,八,六,两……”,孩子们数星星时数错了数这一细节描写,表现了孩子们的纯真,也使诗歌显得真实、自然。

3.①对安宁、平静的田园生活的憧憬与向往;①对现实中无法拥有这种生活的农民的同情;①作为在海外求学的学子,对祖国深深的思念之情。

【解析】1.本题考查学生赏析现代诗歌内容的能力。

B.“表现了他的勤劳”错误。

对男主人回家后一系列动作的描写,如“挂去了锄头”“坐在稻床上”“调弄着只亲人的狗”等表现的是他的悠闲、惬意。

【文章导读】刘半农(1891-1934),原名刘复,1917年参加《新青年》编辑工作,是“五四”新文化运动的积极倡导者,尝试派代表诗人之一。

出版的诗集有《瓦釜集》(1926)、《扬鞭集》(1926)。

其他著作有《半农杂文》、《中国文法通论》、《四声实验录》等,编有《初期白话诗稿》,另有译著《法国短篇小说集》、《茶花女》等。

以下关于现代诗歌:刘半农诗选,希望你会喜欢。

【篇一】奶娘我呜呜的唱着歌,轻轻的拍着孩子睡。

孩子不要睡,我可要睡了!孩子还是哭,我可不能哭。

我呜呜的唱着,轻轻的拍着;也不知道是什么时候了,孩子才勉强的睡着,我也才勉强的睡着。

我睡着了还在呜呜的唱;还在轻轻的拍,我梦里看见拍着我自己的孩子,他热温温的在我胸口睡着……“啊啦!”孩子又醒了,我,我的梦,也就醒了。

1921,伦敦【篇二】个小农家的暮她在灶下煮饭,新砍的山柴,必必剥剥的响。

灶门里嫣红的火光,闪着她嫣红的脸,闪红了她青布的衣裳。

他衔着个十年的烟斗,慢慢地从田里回来;屋角里挂去了锄头,便坐在稻床上,调弄着只亲人的狗。

他还踱到栏里去,看一看他的牛,回头向她说:「怎样了──我们新酿的酒?」门对面青山的顶上,松树的尖头,已露出了半轮的月亮。

孩子们在场上看着月,还数着天上的星:「一,二,三,四……」「五,八,六,两……」他们数,他们唱:「地上人多心不平,天上星多月不亮。

」1921【篇三】回声一他看着白羊在嫩绿的草上,慢慢的吃着走着。

他在一座黑压压的树林的边头,懒懒的坐着。

微风吹动了树上的宿雨,冷冰冰的`向他头上滴着。

他和着羊颈上的铃声,低低的唱着。

他拿着枝短笛,应着潺潺的流水声,呜呜的吹着。

他唱着,吹着,悠悠的想着;他微微的叹息;他火热的泪,默默的流着。

二该有吻般甜蜜的?该有蜜般甜的吻?有的?……在那里?……「那里的海」,无量数的波棱,纵着,横着,铺着,叠着,翻着,滚着,……我在这一个波棱中,她又在那里?……也似乎看见她,玫瑰的唇,白玉般的体,……只是眼光太钝了,没看出面目来,她便周身浴着耻辱的泪,默默的埋入那黑压压的树林里!我真看不透你,我真已看透了你!我不要你在大风中向我说什么;我也很柔弱,不能勾鳄鱼的腮,不能穿鳄鱼的鼻,不能叫它哀求我,不能叫它谄媚我;我只是问,她在那里?「那里?」回声这么说。

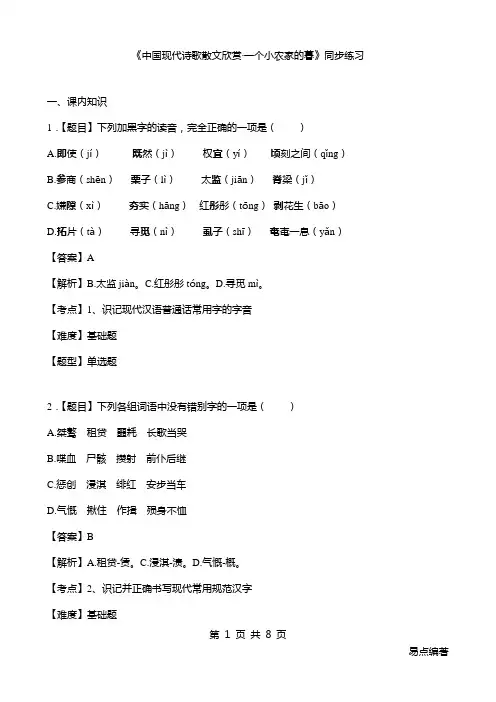

《中国现代诗歌散文欣赏·一个小农家的暮》同步练习一、课内知识1.【题目】下列加黑字的读音,完全正确的一项是()A.即使(jí)既然(jì)权宜(yí)顷刻之间(qǐng)B.参商(shēn)栗子(lì)太监(jiān)脊梁(jǐ)C.嫌隙(xì)夯实(hāng)红彤彤(tōng)剥花生(bāo)D.拓片(tà)寻觅(nì)虱子(shī)奄奄一息(yǎn)【答案】A【解析】B.太监jiàn。

C.红彤彤tóng。

D.寻觅mì。

【考点】1、识记现代汉语普通话常用字的字音【难度】基础题【题型】单选题2.【题目】下列各组词语中没有错别字的一项是()A.桀骜租贷噩耗长歌当哭B.喋血尸骸攒射前仆后继C.惩创浸淇绯红安步当车D.气慨揪住作揖殒身不恤【答案】B【解析】A.租贷-赁。

C.浸淇-渍。

D.气慨-概。

【考点】2、识记并正确书写现代常用规范汉字第1 页共8 页【难度】基础题【题型】单选题3.【题目】依次填入下列各句横线处最恰当的一组词语是()①王晓华外语能力和公关能力很强,被学校______到国际交流处负责外籍教师的引进和管理工作。

②有人说日本汽车比德国汽车更舒适,也有人说德国汽车比日本汽车更稳重,但这只是个人的不同感受,购车人还是要亲自驾驶一下才能作出判断。

③岗位培训改变了只在学校接受教育的状况,一个人离开学校并不意味着学习的。

A.委任毕竟终止B.委派究竟中止C.委任究竟中止D.委派毕竟终止【答案】D【解析】委任:派人担任职务;委派:派人担任职务或完成任务。

“毕竟”,副词,表示追根究底所得的结论,究竟,终归之意;“究竟”,副词,一般用在问句中;①为陈述句,所以应选“毕竟”。

终止:结束停止;中止:(做事)中途停止【考点】4、正确使用词语(包括熟语)【难度】基础题【题型】单选题4.【题目】下列句子中没有语病的一项是A.国际社会普遍认识到,海洋资源的开发利用是人类走出当前人口剧增、资源枯竭、环境恶化的困境和未来发展的重要出路。

现代诗歌鉴赏选择题(时间:30分钟分值:32分)一、阅读下面这首诗歌,完成1~4题。

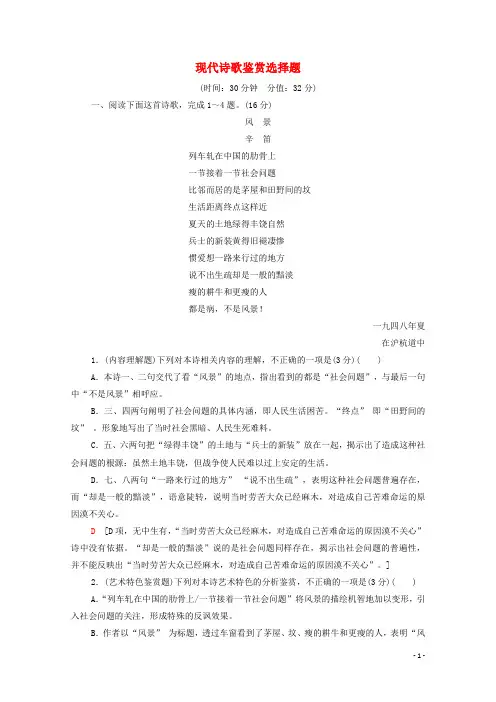

(16分)风景辛笛列车轧在中国的肋骨上一节接着一节社会问题比邻而居的是茅屋和田野间的坟生活距离终点这样近夏天的土地绿得丰饶自然兵士的新装黄得旧褪凄惨惯爱想一路来行过的地方说不出生疏却是一般的黯淡瘦的耕牛和更瘦的人都是病,不是风景!一九四八年夏在沪杭道中1.(内容理解题)下列对本诗相关内容的理解,不正确的一项是(3分)( )A.本诗一、二句交代了看“风景”的地点,指出看到的都是“社会问题”,与最后一句中“不是风景”相呼应。

B.三、四两句阐明了社会问题的具体内涵,即人民生活困苦。

“终点” 即“田野间的坟” 。

形象地写出了当时社会黑暗、人民生死难料。

C.五、六两句把“绿得丰饶”的土地与“兵士的新装”放在一起,揭示出了造成这种社会问题的根源:虽然土地丰饶,但战争使人民难以过上安定的生活。

D.七、八两句“一路来行过的地方”“说不出生疏”,表明这种社会问题普遍存在,而“却是一般的黯淡”,语意陡转,说明当时劳苦大众已经麻木,对造成自己苦难命运的原因漠不关心。

D[D项,无中生有,“当时劳苦大众已经麻木,对造成自己苦难命运的原因漠不关心”诗中没有依据。

“却是一般的黯淡”说的是社会问题同样存在,揭示出社会问题的普遍性,并不能反映出“当时劳苦大众已经麻木,对造成自己苦难命运的原因漠不关心”。

] 2.(艺术特色鉴赏题)下列对本诗艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)( ) A.“列车轧在中国的肋骨上/一节接着一节社会问题”将风景的描绘机智地加以变形,引入社会问题的关注,形成特殊的反讽效果。

B.作者以“风景” 为标题,透过车窗看到了茅屋、坟、瘦的耕牛和更瘦的人,表明“风景” 其实是病态的社会、是连接不断的“社会问题” 。

C.全诗围绕“社会问题” 展开,并以此为线索,反映了旧中国在反动统治下阶级压迫日益深重的社会现实。

D.全诗情景交融、感情真挚,运用了比喻、排比、对比等手法,使全诗形象生动、富有感染力。

高考语文一个小农家的暮(刘半农)专题12020.031,足蒸暑土气,。

(白居易《观刈麦》)2, ,。

八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。

(辛弃疾《破阵子为陈同甫赋壮词以寄之》)3,阅读下面文字,完成莫问芳名①或许有几分痴,所以对于我所喜爱的,总要问清它的名字。

“这座山叫什么?”“那条河叫什么?”“这朵粉红的小花叫什么?”“这只长得像熊的可爱小动物叫什么?”似乎那名字,便是那美丽事物的一部分,知道了那名字,我的爱才完整似的。

②六岁的时候,我家的院子里有一棵美丽的树。

一到秋天,别的植物都脱光了叶子,而它却披挂一身的灿黄,透明的阳光把它的每一片叶子都洗得晶亮耀眼。

我时常趴在窗台上,透过玻璃看那逆光的叶子边缘亮得发白的绒毛,心里揣测着这般与众不同的树该有怎样一个与众不同的名字。

我去问妈妈,妈妈也答不上来,于是我心底便漾起一丝淡淡的遗憾。

直到今天,我仍不知那棵树究竟有如何美丽一个的名字。

③然而今天回想起来,也许正因为当初不知道它的名字,心里才一直耿耿于怀,也才一直不肯忘记它的美丽,它的与众不同。

而如果当时妈妈把它的名字直白地告诉我,固然可以增加我的植物知识,甚至上了一堂很好的植物课,然后那份神秘被揭开,也许反而会觉得兴味索然了吧。

④所以,有的时候,美丽是需要一点神秘感的。

不知名字,反而会使我们更加留意它自身的特质,会使它独有的魅力随想象的翅膀飞升得更加高远,它的出众会使我们的记忆里弥漫芬芳。

《红楼梦》里宝玉曾撞见小厮茗烟和一个清秀的女孩在一起,恨他连女孩子的姓名都不知道,而宝二爷连听到刘姥姥说“雪地里女孩儿精灵”的故事,也想弄清她姓什么名什么而去祭告一番的。

宝玉是太痴。

其实,不知女孩儿的底细,却偏要把她深埋在心海里,不是更悱恻,更动人吗?⑤而今,我也渐渐学乖。

去酒店,啜饮透明的杯子里经过精心调制的饮料,我知道它一定有一个晶莹剔透、美得出人意料的名字。

然而我却并不急于到饮品单上去寻找答案。

在细细地体味那份幽凉、那份甜润的时候,我要让那份神秘在我的心底保留得长久一点。

整体感知《一个小农家的暮》写于1921年的伦敦,在西方现代化的都市里,诗人思念着祖国,回想农村的生活情景,从中可以看出诗人对祖国、故乡、农村、农民的深情。

或许这首诗也代表了诗人对故乡江阴浓郁的怀念之情吧?这首诗以叙事的笔调朴实无华地写了一个小农家的傍晚生活。

黄昏时分,下了田的丈夫回到家里,妻子在灶下烧饭,丈夫在这个空儿里,逗逗狗、探探牛,问一声新酿的酒怎样了;月亮出来了,孩子们数着星,看着月,唱着,跳着,戏耍着。

一幅多么安详和乐的农家生活图。

这首诗最感动人的是它的亲切、真实。

每一个住过农村的孩子,心中都有这份甜美的回忆。

城市里长大的人,透过诗人忠实的描写,也能想象体会出这份安详的幸福。

这一首诗的调子自然、流畅。

诗的描写不仅感人,而且是美丽的。

第一段“嫣红的火光”“殷红的脸”“闪红”的“青布衣裳”,透过“颜色”的处理,美化了诗境。

读者情不自禁地要认定,这妻子的容貌是美丽的,这妻子的性情是温柔的,这妻子的心地是善良的。

妻子如此,丈夫呢?透过“便坐在稻床上/调弄着只亲人的狗”,以及踱到栏里去看牛,回过头问声“怎样了--/我们新酿的酒?”等“动作”的处理,也表现了他的温柔善良与可亲,读者同时也认定这丈夫是强烈地关爱着这个家的。

最后诗人描写孩子们的歌唱-- “地上人多心不平,天上星多月不亮。

”世间的人啊心常不平,心不平的人啊哪有快乐?问题探究一、作者为什么把在军阀统治下的农村生活写得如此诗情画意?这首诗写的是被诗人理想化了的农村生活。

诗人以欣赏的态度,跳荡的旋律,便于表现欢快情绪的“阳”韵,描写一个农家的傍晚--年轻的女主人和她的丈夫、孩子,荡漾着幸福、和谐与欢乐的生活。

描写平淡,而诗意盎然。

有的论者说,诗人所写的是现实中不曾有的“世外桃源”,美化了军阀统治下的农村生活。

这是一种误解。

刘半农当时并非不知道农村的贫富对立,也并非不知道农民生活的苦楚。

应从生活的多样化去理解这种“农家乐”。

这大概是一个能够自给自足的农家,两夫妻在劳作之后晚炊时,享受一下小家庭的融融和和,也不是不可能的。