离散数学 第四章 等价关系和偏序关系

- 格式:ppt

- 大小:350.00 KB

- 文档页数:25

离散数学中的偏序关系是一个核心概念,它描述了集合中元素之间的一种特定关系。

与等价关系和全序关系不同,偏序关系允许集合中的元素之间只有部分元素之间存在比较关系,而不是全部元素之间都有比较关系。

偏序关系是一种二元关系,通常表示为集合上的一个小于或等于的符号(≤)。

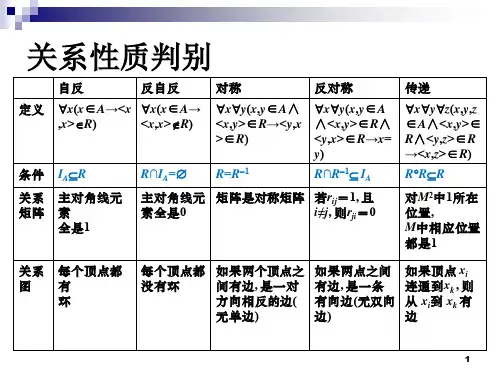

这种关系满足两个基本性质:自反性和传递性。

自反性意味着集合中的每一个元素都小于或等于自己;传递性则意味着如果元素a小于或等于元素b,元素b小于或等于元素c,那么可以推出元素a小于或等于元素c。

偏序关系的一个重要特点是它允许集合中存在不可比较的元素对。

也就是说,对于某些元素a和b,我们不能确定a小于b,也不能确定b小于a。

这种不可比较性使得偏序关系比全序关系更加灵活和实用。

偏序关系在实际应用中有广泛的应用。

例如,在计算机科学中,偏序关系可以用于描述程序的执行顺序、任务之间的依赖关系等。

在数据结构中,偏序关系可以用于定义优先队列、堆等数据结构,从而实现对元素的快速排序和检索。

此外,偏序关系还与数学中的其他概念密切相关,如格、有向无环图等。

通过偏序关系,我们可以对集合中的元素进行排序、分类和比较,从而更好地理解和分析问题的本质。

总之,离散数学中的偏序关系是一种重要的二元关系,它描述了集合中元素之间的部分比较关系。

偏序关系具有自反性、传递性和不可比较性等特点,广泛应用于计算机科学、数据结构、数学等领域。

通过偏序关系的研究和应用,我们可以更好地理解和解决实际问题。

离散数学中的关系

离散数学中的关系指的是集合之间元素的联系或对应关系。

这种关系可以描述为有序对的集合,其中每个有序对都由一对元素组成。

在离散数学中常见的关系包括等价关系、偏序关系、全序关系等。

等价关系是一种自反、对称和传递的关系,即元素之间具有相等的性质。

例如,集合中两个元素的相等关系就是一种等价关系。

偏序关系是一种自反、反对称和传递的关系,即对元素之间存在一种偏序或排序关系。

例如,在集合中,可以通过元素之间的比较来确定它们的顺序关系。

全序关系是一种偏序关系,它不仅是自反、反对称和传递的,还具有完备性,即对于集合中任意两个元素,它们之间必定存在一种顺序关系。

离散数学中还有其他类型的关系,如函数关系、包含关系等。

函数关系是一种特殊的关系,它对于集合中的每个元素,都存在唯一的映射元素。

包含关系则描述了两个集合之间的包含或包含于关系。

通过对这些关系的研究和分析,可以帮助理解和解决离散数学中的问题。

同时,关系的性质和特征也为其他学科如计算机科学、逻辑学等提供了基础。

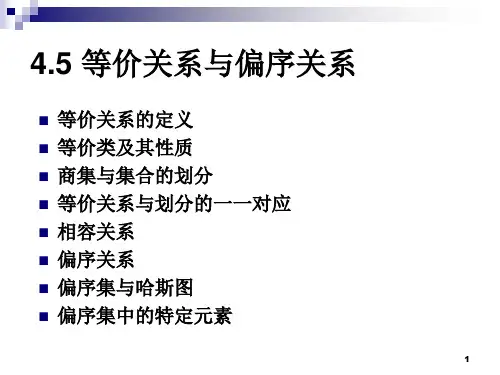

等价关系和偏序关系等价关系和偏序关系是数学中常见的两种关系,它们在数学领域和其他学科中都具有重要的应用价值。

本文将从定义、性质和应用等方面,对等价关系和偏序关系进行详细介绍,并希望能够给读者提供一些指导意义。

首先,我们来介绍等价关系。

等价关系是指集合中的元素之间存在一种对等的关系,它可以将集合划分成若干个等价类。

在等价关系中,具有相同特征或性质的元素被划分到同一个等价类中,而具有不同特征或性质的元素则被划分到不同的等价类中。

换句话说,等价关系将集合中的元素划分为互不相交的子集,每个子集都代表一个等价类。

等价关系具有以下性质:1. 自反性:对于任意元素 a,a 和 a 相关。

2. 对称性:如果 a 和 b 相关,则 b 和 a 相关。

3. 传递性:如果 a 和 b 相关,b 和 c 相关,则 a 和 c 相关。

等价关系在数学中有广泛的应用,例如在代数、几何和数论等领域。

在代数中,等价关系可以帮助我们定义等价类,进而对集合进行分类和研究。

在几何中,等价关系可以帮助我们研究和描述图形的对称性质。

在数论中,等价关系可以帮助我们解决一些重要的数学问题,如素数分布等。

接下来,我们来介绍偏序关系。

偏序关系是指集合中的元素之间存在一种偏序的关系,它可以将集合中的元素按照某种方式进行排序。

在偏序关系中,元素的排列顺序可能是不确定的,即两个元素之间可能不存在比较关系。

与等价关系不同,偏序关系不能将集合划分为互不相交的子集,而是通过排序来比较元素之间的关系。

偏序关系具有以下性质:1. 反自反性:对于任意元素 a,a 和 a 不相关。

2. 反对称性:如果 a 和 b 相关且 b 和 a 相关,则 a 和 b 是相同的元素。

3. 传递性:如果 a 和 b 相关,b 和 c 相关,则 a 和 c 相关。

偏序关系在数学中也有广泛的应用,特别是在集合论、拓扑学、优化理论和离散数学等领域。

在集合论中,偏序关系可以帮助我们定义集合的包含关系和子集关系。

离散数学笔记总结一、命题逻辑。

1. 基本概念。

- 命题:能够判断真假的陈述句。

例如“2 + 3 = 5”是真命题,“1 > 2”是假命题。

- 命题变元:用字母表示命题,如p,q,r等。

2. 逻辑联结词。

- 否定¬:¬ p表示对命题p的否定,若p为真,则¬ p为假,反之亦然。

- 合取wedge:pwedge q表示p并且q,只有当p和q都为真时,pwedge q才为真。

- 析取vee:pvee q表示p或者q,当p和q至少有一个为真时,pvee q为真。

- 蕴含to:pto q表示若p则q,只有当p为真且q为假时,pto q为假。

- 等价↔:p↔ q表示p当且仅当q,当p和q同真同假时,p↔ q为真。

3. 命题公式。

- 定义:由命题变元、逻辑联结词和括号按照一定规则组成的符号串。

- 赋值:给命题变元赋予真假值,从而确定命题公式的真值。

- 分类:重言式(永真式)、矛盾式(永假式)、可满足式。

4. 逻辑等价与范式。

- 逻辑等价:若A↔ B是重言式,则称A与B逻辑等价,记作A≡ B。

例如¬(pwedge q)≡¬ pvee¬ q(德摩根律)。

- 范式:- 析取范式:由有限个简单合取式的析取组成的命题公式。

- 合取范式:由有限个简单析取式的合取组成的命题公式。

- 主析取范式:每个简单合取式都是极小项(包含所有命题变元的合取式,每个变元只出现一次)的析取范式。

- 主合取范式:每个简单析取式都是极大项(包含所有命题变元的析取式,每个变元只出现一次)的合取范式。

二、谓词逻辑。

1. 基本概念。

- 个体:可以独立存在的事物,如人、数等。

- 谓词:用来刻画个体性质或个体之间关系的词。

例如P(x)表示x具有性质P,R(x,y)表示x和y具有关系R。

- 量词:- 全称量词∀:∀ xP(x)表示对于所有的x,P(x)成立。

- 存在量词∃:∃ xP(x)表示存在某个x,使得P(x)成立。

偏序关系及其逆关系的并集是等价关系1.介绍偏序关系偏序关系是指在集合上的一种二元关系,它具有反身性、反对称性和传递性。

具体而言,在集合X上,如果对于任意的a、b、c∈X,满足以下三个条件:① 反身性:a≤a② 反对称性:如果a≤b且b≤a,则a=b③ 传递性:如果a≤b且b≤c,则a≤c那么我们称≤为集合X上的一种偏序关系。

2.介绍逆关系逆关系就是在原关系中,将元组的顺序颠倒。

假设R是集合X上的一个关系,那么R的逆关系定义为R的元组(a,b)颠倒为(b,a),就得到了R的逆关系。

3.偏序关系的逆关系如果R是集合X上的一个偏序关系,那么R的逆关系R-1也是在X上的一个偏序关系。

我们可以通过验证来证明这一点。

① 反身性:由R是偏序关系可知,a≤a,根据逆关系的定义,aRb,则bRa,所以b≤b② 反对称性:如果aRb且bRa,则根据R是偏序关系可知a=b③ 传递性:如果aRb且bRc,则根据R是偏序关系可知a≤b且b≤c,最终得到a≤c4.偏序关系及其逆关系的并集现在我们来考虑偏序关系R和其逆关系R-1的并集R∪R-1。

R∪R-1包括了R和R-1中的所有元组。

我们可以通过验证来证明R∪R-1是一个等价关系。

① 反身性:R包括了所有的反身性元组,而R-1也包括了所有的反身性元组,所以R∪R-1满足反身性② 对称性:R中的元组(a,b)对应着R-1中的元组(b,a),所以R∪R-1满足对称性③ 传递性:假设(a,b)∈R∪R-1且(b,c)∈R∪R-1,如果(a,b)∈R,那么由R的传递性可知(a,c)∈R;如果(a,b)∈R-1,那么由R-1的传递性可知(a,c)∈R-1。

R∪R-1满足传递性。

5.总结通过上述的论证,我们得知偏序关系及其逆关系的并集是等价关系。

这一结论对于理解偏序关系和等价关系的性质有着重要的意义,同时也为数学领域的相关研究提供了深入的思考和方法。

在实际应用中,我们可以通过这一结论,对偏序关系和等价关系进行更深入的分析和应用。

4.4关系的闭包[定理1]:设R是A上的二元关系,则R∪IA一定是自反的,而且是包含R,具有自反性的最小关系。

(其中IA是A上的恒等关系)。

[定义1]:称R∪IA是R的自反闭包,记为r(R)。

证明:对∀x∈A,<x,x>∈IA ⊆R∪IA,且R⊆R∪IA。

若R’包含R且具有自反性,则IA ⊆R’,R⊆R’,IA∪R⊆R’。

即IA∪R 为最小。

[推论1]:当且仅当R是自反闭包,R具有自反性。

证明:(1)R是自反闭包,R=IA∪R⇒IA ⊆R;(2)R具有自反性,IA ⊆R,R∪IA=R. [定理2]:设R是A上的二元关系,则R∪R-1是对称的,包含R的最小关系。

(其中R-1是R的逆关系)。

[定义2]:称R∪R-1是R的对称闭包,记为s(R)。

证明:(1)若<x,y>∈R∪R-1,则<x,y>∈R 或<x,y>∈R-1,⇒<y,x>∈R-1 或<y,x>∈R故<y,x>∈R∪R-1(对称性)。

(2)若R’为包含R,且对称的二元关系,则对∀<x,y>∈R∪R-1,<x,y>∈R⇒<x,y>∈R’;<x,y>∈R-1 ⇒<y,x>∈R ⇒<y,x>∈R’又R’具有对称性,<x,y>∈R’,故R∪R-1⊆R’。

[推论2]:当且仅当R是对称闭包时,R具有对称性。

证明:(1)R具有对称性,若<x,y>∈R,则<y,x>∈R,又<y,x>∈R-1即∀<y,x>∈R-1,<x,y>∈R⇒<y,x>∈R⇒R-1⊆R⇒R∪R-1=R;(2)R是对称闭包时,R=R∪R-1⇒R具有对称性。

[定理3]:传递闭包t(R)=R∪R2∪R3∪…例6:设A={1,2,3},R={<1,1>,<1,2>,<2,3>},求t(R) 。