11讲 古代汉语的判断句

- 格式:ppt

- 大小:361.50 KB

- 文档页数:17

古代汉语的判断句判断句:表示某种事物是什么东西或不是什么东西,某种事物属于某一类或不属于某一类。

形式如下:一、肯定形式:1、不用判断词,在判断句的谓语后面加语气词“也”帮助判断。

(——也)例如:王,人君也;斶chu51四声,人臣也。

《战国策·齐策四》严斶面折齐宣王2、在主语后面,还可以加上代词“者”复指,引出谓语。

(——者,——也。

)如:南冥者,天池也。

《庄子·逍遥游》(冥:古义黑,五行中以黑代水,故本义水。

)吾所欲者,土地也。

《韩非子·五蠹》陈胜者,阳城人也。

《史记·陈涉起义》3、有时候“也”字可不用(——者)如:兵者,不祥之器。

《老子》4、“者”“也”都不用。

如:夫鲁,齐晋之唇。

《左传》二、否定形式:在判断句的谓语之前加上“非”字(非——也)例:楚虽大,非吾族也。

《左传》耕渔与陶,非舜官也。

而舜往为之者,所以救败。

《韩非子》(官:职责。

败:社会的败坏风气。

韩非子引孔子讲学)三、省略形式:“也”字必不可少判断句的主语句有时根本不出现,有时应承上文而省略。

在这种情况下,句末的“也”字就是必不可少的了。

例:明日,子路行,以告。

子曰:“隐者也。

”《论语》四、附加形式:判断句中,在谓语前面可以加副词“乃”和“即”或语气词“维”和“惟”例如:是乃狼也。

《左传》梁父即楚将项燕。

《史记》我马维骐。

《诗经》尔惟旧人。

《尚书》非其父兄,即其子弟。

《左传》问题:乃、即、和维、惟的异同同:1、都不是判断词2、都可以加在谓语前面3、还常常和副词非结合起来使用异:1、经常出现的时间不同:加乃、即的先秦不太多,后代用的较多。

加维、惟的先秦常见,后代不多见。

2、词性不同:乃、即是副词,用来加强肯定语气,大致相当于现代汉语的便(是)、就(是),因此出现了判断动词是以后,它们可以加在是前面,构成乃是、即是,作用和“非”相近都是加在判断句谓语前的副词。

维、惟是放在句中的语气词,起引出谓语的作用,在多数情况下后面的谓语并不能和前面的主语发生判断关系。

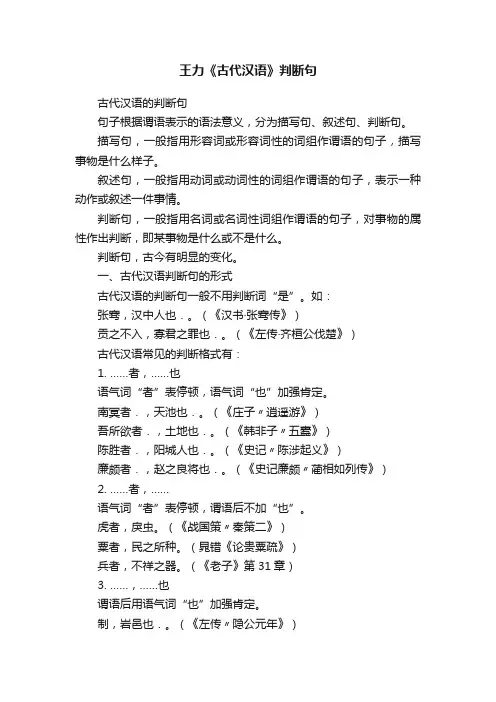

王力《古代汉语》判断句古代汉语的判断句句子根据谓语表示的语法意义,分为描写句、叙述句、判断句。

描写句,一般指用形容词或形容词性的词组作谓语的句子,描写事物是什么样子。

叙述句,一般指用动词或动词性的词组作谓语的句子,表示一种动作或叙述一件事情。

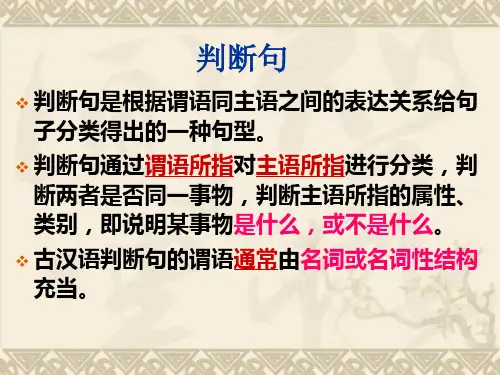

判断句,一般指用名词或名词性词组作谓语的句子,对事物的属性作出判断,即某事物是什么或不是什么。

判断句,古今有明显的变化。

一、古代汉语判断句的形式古代汉语的判断句一般不用判断词“是”。

如:张骞,汉中人也.。

(《汉书·张骞传》)贡之不入,寡君之罪也.。

(《左传·齐桓公伐楚》)古代汉语常见的判断格式有:1. ……者,……也语气词“者”表停顿,语气词“也”加强肯定。

南冥者.,天池也.。

(《庄子〃逍遥游》)吾所欲者.,土地也.。

(《韩非子〃五蠹》)陈胜者.,阳城人也.。

(《史记〃陈涉起义》)廉颇者.,赵之良将也.。

(《史记廉颇〃蔺相如列传》)2. ……者,……语气词“者”表停顿,谓语后不加“也”。

虎者,戾虫。

(《战国策〃秦策二》)粟者,民之所种。

(晁错《论贵粟疏》)兵者,不祥之器。

(《老子》第31章)3. ……,……也谓语后用语气词“也”加强肯定。

制,岩邑也.。

(《左传〃隐公元年》)董狐,古之良史也.。

(《战国策〃齐策一》)贡之不入,寡君之罪也.。

(《左传〃齐桓公伐楚》)和氏璧,天下所共传宝也.。

(《史记〃廉颇蔺相如列传》)张骞,汉中人也.。

(《汉书〃张骞传》)4. ……,……今秦,万乘之国。

(《战国策〃赵策》)荀卿,赵人。

(《史记〃孟轲荀卿列传》)农,天下之本。

(《史记〃孝文本纪》)刘备,天下枭雄。

(《资治通鉴〃汉纪》)注意:语义上不表示判断,即不能说明是什么、不是什么的句子,不是判断句。

如:永州之野产异蛇,黑质而白章。

(柳宗元《捕蛇者说》》蟹六跪而二螯。

(《荀子·劝学》)二、判断句中帮助判断的词语古代汉语的判断句,还可以在谓语前加上副词“乃、即、则”和语气词“惟、维”等。

古代汉语的判断句一、古代汉语的判断句判断句是根据谓语的性质给句子分类得出的一种句型。

从意义上看,判断句是对事物或事物的属性做出判断(包括肯定的和否定的句子),即判断主语所表达的事物是什么或不是什么。

从句型上,判断句一般是用名词性成分做谓语的句子。

二、古代汉语判断句的基本形式1、主语+谓语+也(某,某也)例:A、张骞,汉中人也。

B、王,人君也。

2、主语+者+谓语+也(某者,某也)例:陈胜者,阳城人也。

3、主语+者+谓语(某者,某)例:A、兵者,不祥之器。

B、陈轸者,游说之士。

4、主语+谓语(某,某)例:A、荀卿,赵人。

B、夫鲁,齐晋之唇。

5、主语+副词+谓语(+也)(某,非某也)例:A、此庸夫之怒也,非士之怒也。

B、耕渔与陶,非舜官也。

C、此非所以跨海内,制诸侯之术也。

6、谓语+也(某也)例:A、隐者也。

B、酣战之时,司马子反渴而求饮,竖谷阳操觞酒而进之,子反曰:“嘻!退,酒也。

”谷阳曰:“非酒也。

”主语(名词)后面的“者”是个指示代词,表示复指,意思是这个人,这件事,又起提示强调作用。

句尾语气词“也”,帮助表示判断。

三、古代汉语的“是”的词性和用法(一)指示代词1、做主语例:是社稷之臣也。

2、做前置宾语例:寡人是问。

3、复指前置宾语例:唯命是听。

(二)判断词(汉代以后出现,仿先秦文言不用)例:A、余是所嫁妇人之父也;B、此必是豫让也;(三)形容词例:A、主爵都尉汲黯是魏其。

B、魏其言是也。

古代汉语判断句中的复指代词“是”演变为后来的判断词,其原因是具有判断意味。

例:贫与贱,是人之所恶也。

“是”做判断词来用,汉代就有了。

例:此必是豫让也。

四、古代汉语判断句中“为”、“维(惟)”、“乃”“即”的词性与作用。

1、“为”多数都为普通动词例:A、晋为盟主,诸侯或相侵也,则讨之。

B、四肢不勤,五谷不分,孰为夫子?C、余为伯侯,余尔祖也。

2、“维(惟)”是句中语气词,起引出谓语的作用例:A、百日维新,维新变法、B、尔维旧人。