30年代戏剧创作概述

- 格式:ppt

- 大小:560.50 KB

- 文档页数:18

中国现代文学的戏剧创作中国现代文学的戏剧创作,从世纪初的新文化运动开始,经历了多个阶段的发展。

本文将对中国现代文学的戏剧创作进行详细探讨,分析其特点、代表作品及影响。

中国现代文学戏剧创作的发展历程1. 新文化运动时期新文化运动时期,中国文学发生了翻天覆地的变化。

在这个时期,西方的戏剧形式开始传入中国,如话剧、歌剧等。

戏剧创作开始从传统的戏曲向现代化转型。

代表人物有胡适、陈大悲等,他们的作品如《终身大事》、《幽灵塔》等,都具有强烈的现代化色彩。

2. 20世纪20-30年代20世纪20-30年代,是中国现代文学戏剧创作的黄金时期。

这个时期的戏剧创作,以现实主义为主,反映了当时社会的现实。

代表人物有曹禺、丁西林等。

曹禺的《雷雨》、《日出》,巴金的《家》、《春》,都是这个时期的代表作。

这些作品,深入挖掘了人性的复杂,对传统道德进行了批判,展现了中国现代文学戏剧创作的崭新面貌。

3. 20世纪40-60年代20世纪40-60年代,是中国现代文学戏剧创作的政治化时期。

在这个时期,戏剧创作紧密围绕政治主题,具有很强的意识形态色彩。

如郭沫若的《白毛女》、老舍的《茶馆》,都是这个时期的代表作。

这些作品,虽然在艺术上取得了巨大成就,但在一定程度上,也受到了政治因素的影响。

4. 20世纪80年代至今20世纪80年代至今,是中国现代文学戏剧创作的多元化时期。

这个时期的戏剧创作,呈现出多种风格和流派。

如汪曾祺的《受戒》、刘锦云的《狗儿爷涅槃》,都是这个时期的代表作。

这些作品,深入挖掘了人性的复杂,关注社会底层人民的生活,展现了中国现代文学戏剧创作的丰富多样性。

中国现代文学戏剧创作的特点1.强烈的现实主义色彩:中国现代文学戏剧创作,深入反映了当时社会的现实,关注民生疾苦,揭示社会矛盾。

2.人性的深度挖掘:中国现代文学戏剧创作,关注人性的复杂,对人物性格进行了深入剖析。

3.艺术风格的多样性:中国现代文学戏剧创作,呈现出多种艺术风格和流派,丰富了戏剧艺术的表现形式。

第十四章30年代的剧作一、概况:上海五大剧社南国社(田汉);复旦剧社(洪深);上海戏剧协社(应云卫);辛酉剧社(朱襄丞);摩登剧社(陈白尘)“中国左翼剧团联盟”与左翼戏剧运动1、反映人民困苦生活的剧作:田汉的《洪水》;2、表现反帝斗争的剧作:3、初期左翼剧作的局限:4、三十年代剧作的基本特征:(1)工人运动和农村生活得到较多反映。

(2)抗日救亡剧作和“国防戏剧”大量涌现。

(3)贯穿人道主义精神和人性分析的剧作,艺术上成就较高。

(4)戏剧艺术趋于成熟。

(曹禺、田汉、夏衍为代表)二、李健吾等作家的剧作:1.李健吾(1904—1982),笔名刘西渭,山西运城人。

1919年开始戏剧活动代表作《这不过是春天》特点:时代性不强,有较高的艺术价值,有自己的风格重人性分析,重人物内心矛盾冲突的揭示,重艺术技巧和形式的探索;对话俏皮利落,结构严密紧凑,趣味性较强。

贡献:创造了“善恶共存者”的形象系列。

2、袁牧之的戏剧独幕剧《一个女人和一个狗》。

3、白薇的剧作:白薇(1894-1987),原名黄彰、黄鹂,别号黄素如,湖南资兴人。

《打出幽灵塔》人物众多,关系错综复杂,在压迫者与被压迫者的矛盾中,又穿插了两个三角恋爱,情节多奇遇巧合。

三、曹禺的剧作(一)生平和创作概况:1、曹禺(1910年—1996),原名万家宝,字小石,生于天津的一个封建官僚家庭,祖籍湖北潜江。

万德尊养母薛咏南(家宝)南开中学南开大学政治系——转入清华大学西洋文学系1933处女作《雷雨》。

1935年,中国留学生在日本东京首次演出,获得了巨大成功。

郭沫若赞扬“作者在中国作家中应该是杰出的一个。

”1935年,在天津写出《日出》。

1936年,创作三幕剧《原野》。

1940年,又在江安写成了《北京人》。

1942年夏,将巴金的《家》改编成剧本。

《明朗的天》(1954年)、《胆剑篇》(1961年)、《王昭君》(1978年)。

1996年,河北花山文艺出版社《曹禺全集》,共7卷,300万字。

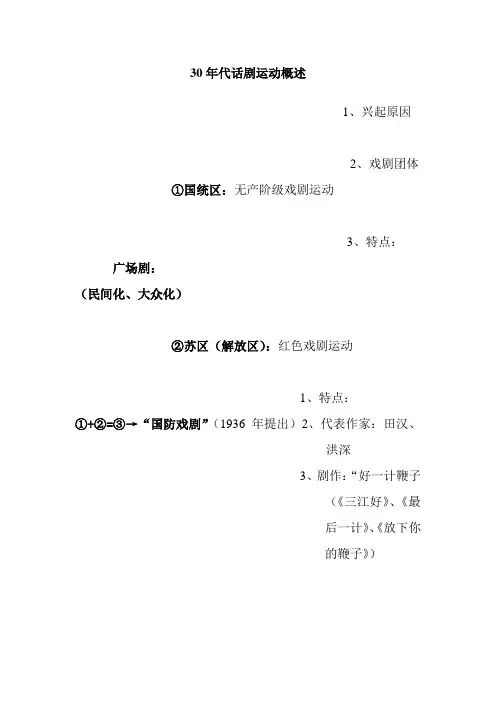

30年代话剧运动概述1、兴起原因2、戏剧团体①国统区:无产阶级戏剧运动3、特点:广场剧:(民间化、大众化)②苏区(解放区):红色戏剧运动1、特点:①+②=③→“国防戏剧”(1936年提出)2、代表作家:田汉、洪深3、剧作:“好一计鞭子(《三江好》、《最后一计》、《放下你的鞭子》)1、兴起原因:剧场剧:(职业化、商业化)曹禺、夏衍——思想性、艺术性、商业性完美结合。

2、代表作家李健吾、袁牧之——不追求对现实生活的反映,醉心于人性的剖析,着重于戏剧艺术的探索。

曹禺--—中国现代话剧艺术的高峰与成熟标志——教案P116;讲义下P78重点:周朴园、蘩漪形象p229-230 曹禺剧作的艺术成就及其对我国现代戏剧的贡献p240-242一、生平及创作青年时期的曹禺(一)早年的家庭生活对曹禺后来的戏剧创作的重要影响(二)中学时代的戏剧演出实践(三)大学时代融汇中西的戏剧研究(四)戏剧创作曹禺创作的部分剧本A、创作剧:B、翻译剧、改编剧:二、剧作创作分期晚年曹禺第一阶段:抗战爆发之前:(1933年—1937年):以《雷雨》1934、《日出》1935、《原野》1936为代表。

是创作生命的“郁热期”,——创作的都是一些“戏剧化的戏剧”,善于构织紧张剧烈而又充满情感的戏剧冲突。

第二阶段:抗战爆发之后:(1937—1949年)以《北京人》1940、《家》1942为代表。

创作生命的“沉静期”——生活化(散文化)的戏剧。

第三阶段:建国后(1949年后):以《明朗的天》(1954)、《胆剑篇》(1961)、《王昭君》(1979)为代表。

由“命运剧”创作转向“社会剧”创作。

在当时图解政治、公式化、概念化的作品中仍然闪烁着作家杰出的艺术才华。

第二节命运悲剧--《雷雨》一、创作背景剧本《雷雨》及剧照二、故事情节《雷雨》剧照三、创作主旨--家庭悲剧——社会悲剧——命运悲剧(人类永恒的生存困境)1、首先是“郁热”。

2、其次是对"挣扎"和"残酷"的发现。

第十四章第二节.曹禺与《雷雨》《日出》等●曹禺的《雷雨》、《日出》的问世,标志着中国现代话剧已经从诞生期进入了成熟期。

一、《雷雨》●四幕话剧《雷雨》1933年创作完成,1934年发表,这是一部通过血缘伦常纠缠与性爱的冲突,探索复杂人性的人生的悲剧。

●周朴园在此作品中周朴园处于情节结构的中心位置。

他30年前爱上女佣梅妈的女儿侍萍,但是又默认了家长安排取了一位有钱人家的小姐,周家人逼使侍萍投河自尽以后,他内疚忏悔的心情是必然的,真诚的。

但当30年后活着的侍萍再次出现在他的面前的时候,出于维护既有的“健全家庭”的本能,他立即逼问“你来干什么?”这实际上暴露了人性的复杂性。

周朴园这种维持家庭的固有秩序的贯穿性的行为也造成了对其家庭人精神意志的压抑。

其中威迫蘩漪喝药的场面,就集中体现了他的封建家长的本质特征。

最后,第四幕当侍萍的再次出现在周家的客厅,经历了人世沧桑的周朴园以沉痛的口吻命令周萍去认这个生母,并且向侍萍忏悔。

这又从心灵深处,进一步揭示了“人”的灵魂的复杂性。

●蘩漪在此剧本里,另外一个重要的人物蘩漪,她是在双重的悲剧冲突里走完她全部的心灵的历程的。

周朴园的精神折磨和压抑,周萍的背叛爱情的抛弃,这双重的打击和痛苦,使蘩漪成为了一个有着忧郁阴鸷性格的女性。

当受尽了蹂躏的心灵中升起了不可抑制的力量时,她终于从屈从、顶撞,最后爆发成为反抗和报复。

蘩漪精神上的主要对立面是周朴园,而和周萍的冲突实际上折射的也是和周朴园的冲突。

《雷雨》构思的独特之处就在于他把蘩漪和周萍的戏剧冲突作为结构全剧的主线。

蘩漪不顾一切的追求周萍,不顾一切的反抗和暴露,它体现的正是她为摆脱周朴园残酷压迫的一种无奈的选择,以及她对生活和爱情的热切渴望,所以这样一个悲剧形象深刻地传达出了反封建和个性解放的这种主题。

二、《日出》●《日出》发表在1936年,它主要揭示现代都市社会“损不足以奉有余”的不合理的社会现象。

并且进一步剖析人性的复杂和变异。