梁思成生平简介

- 格式:doc

- 大小:34.50 KB

- 文档页数:6

梁思成的建筑设计现代建筑界的重要人物梁思成(1901年-1972年),中国著名建筑师、城市规划师、教育家,被誉为现代建筑界的重要人物。

他对中国建筑事业的发展和现代化进程作出了巨大贡献。

本文将对梁思成的建筑设计及其对现代建筑界的重要性进行探讨。

一、梁思成的生平与背景梁思成于1901年出生在中国上海的一个知识分子家庭。

他从小受到优秀传统文化的熏陶,对于中国古典建筑和文化有着浓厚的兴趣。

他在青年时代前往英国留学,受到西方现代建筑思潮的影响,并将其与中国传统文化相结合,为他的建筑设计奠定了坚实的基础。

二、梁思成的建筑设计理念梁思成的建筑设计理念秉承着“以人为本”的原则,注重将建筑与环境、人文因素相融合,在设计中追求和谐与平衡。

他强调建筑的功能性和实用性,同时注重其审美价值和文化表达。

他的作品秉持“土”的原则,充分利用本地的建筑材料和传统工艺,让建筑与自然环境和谐共生。

三、梁思成的代表作品1. 北京大学图书馆梁思成与合作者林徽因共同设计的北京大学图书馆是他的代表作之一。

这座建筑以中国传统建筑风格为基础,融合了现代建筑的技术和理念。

它不仅满足了大学图书馆的功能需求,还展现了中国传统文化的精髓和艺术价值。

2. 上海歌剧院梁思成设计的上海歌剧院是中国现代建筑的一个里程碑。

它结合了西方歌剧院的设计理念和中国传统建筑的元素,呈现出独特而现代的风格。

这座建筑不仅成为上海市的地标,也获得了国际建筑界的认可。

四、梁思成的城市规划贡献梁思成不仅在建筑设计领域成就卓越,他还对中国城市规划事业的发展做出了杰出贡献。

他提出了“以人为本”的城市规划理念,鼓励合理规划城市空间,注重人们的居住质量和生活环境。

他的城市规划作品充分考虑了社会、经济、文化等多方面因素,为中国城市的可持续发展提供了宝贵的借鉴经验。

五、梁思成的教育事业梁思成致力于培养建筑设计和城市规划的人才,他先后担任清华大学和同济大学的教授职务,培养了许多优秀的学生。

他提倡学术自由和开放思维,鼓励学生在实践中不断探索和创新。

中国建筑史梁思成中国建筑史上有许多杰出的人物,其中梁思成无疑是其中之一。

梁思成是中国现代建筑事业的奠基人之一,他对中国建筑史和城市规划的研究做出了重要贡献。

本文将介绍梁思成的生平事迹以及他对中国建筑史的影响。

梁思成生于1901年,是中国著名建筑师、教育家和建筑史研究者。

梁思成的父亲是中国近代建筑史上的重要人物梁启超,这使得他从小就对建筑充满了浓厚的兴趣。

他在清华大学学习建筑,并在国外留学期间深入研究了欧洲和亚洲各国的建筑风格和历史。

梁思成回国后,他开始致力于对中国传统建筑的研究。

他深入研究了中国古代建筑的历史、理论和技术,并提出了许多独到的见解。

他指出,中国古代建筑不仅仅是一种艺术形式,更是一种社会文化的载体。

他主张要继承和发扬中国传统建筑的精髓,将其与现代建筑相结合,创造出具有中国特色的现代建筑。

梁思成的研究不仅仅停留在理论上,他还亲自参与了许多具体的建筑项目。

例如,他与林徽因合作设计了上海市艺术学院和西南联大等建筑项目,这些建筑体现了梁思成对中国传统建筑的借鉴和创新。

他还参与了北京市规划的编制工作,为现代中国的城市发展做出了重要贡献。

此外,梁思成还是一位杰出的教育家。

他曾在清华大学担任建筑系主任,培养了一大批优秀的建筑师和设计师。

他的教学理念是将建筑视为一门综合性的学科,并注重培养学生的创新能力和实践能力。

他鼓励学生继承和发扬中国传统建筑的精髓,同时又要不断接纳外来的文化和技术,推动中国建筑事业的发展。

梁思成并不满足于对建筑的研究和教育,他还关注城市规划和保护文物的工作。

他提出了“保护先行”、“合理利用”的理念,主张在城市发展过程中要注重保护历史遗迹和传统风貌。

他也是中国著名的文物保护活动家,曾参与了许多重要的文物保护项目。

梁思成的影响不仅仅局限于中国,他的学术成果和理论观点也对世界建筑界产生了深远的影响。

他的研究和实践成果引起了国际建筑界的广泛关注和赞誉。

他曾与许多国际知名建筑师和学者进行了学术交流和合作,为促进中西方建筑文化的交流和融合做出了重要贡献。

编号:10成绩:科学方法研究项目题目:现代科学家梁思成系别:工商管理系专业:工商管理专业学生姓名:陈佳娜班级:12工管八班学号:121031020指导老师:郭小林2013 年06 月19 日现代科学家—梁思成1、人物简介:梁思成(1901——1972),中国近现代著名建筑历史学家,建筑教育家和建筑师。

广东新会人,梁启超长子。

童年时代的梁思成在日本的华侨学校上学,在父亲的影响和督促下,梁思成自幼就攻读《左传》、《史记》等古籍,使他对中国古文化有良好的基础和浓厚的兴趣。

当时是[4]和庚子赔款以后,中国屡受外国欺凌,这种环境培养了梁思成浓厚的爱国主义和民族意识。

1924年,入美国宾夕法尼亚大学建筑系学习,获建筑硕士、美术学士学位。

他代表中国参加了联合国大厦的设计,被普林斯顿大学赠予名誉博士学位。

曾任北京市都市计划委员会副主任、中国建筑学会副理事长、北京土建学会理事长等职。

他为东北大学和清华大学创办了建筑系,长期从事教育事业和中国建筑史的研究工作,曾参加国徽设计和人民英雄纪念碑、北京十大建筑的设计工作。

他所撰写的英文版《图像中国建筑史》获“全美最优秀出版物”称号。

梁启超曾经送给长子梁思成这样一副对联:“清水出芙蓉,天然去雕饰”“白鸥没浩荡,万里谁能驯”。

这是一个父亲希望自己的儿子做人清清白白,做事勇往直前。

[1925年,梁启超得到一本重新出版的800多年前宋朝颁布的一部建筑书《营造法式》,当即托人带交给梁思成与林徽因,并在扉页上写道:“……一千年前有此杰作可为吾族文化之先宠也,……遂以寄思成、徽因永宝之。

”梁思成与林徽因尽管当时还看不懂书中的宋代建筑术语和内容,但父亲激励的话促使他们产生了研究中国建筑历史的愿望。

2、个人履历1912—1914年在北京汇文中学学习。

1915—1923年在北京清华学校学习。

1923年5月,他去天安门广场参加二十一条国耻日的纪念活动,在途中被军阀金永贵的汽车撞伤,左腿骨折,使他留学美国不得不推迟一年。

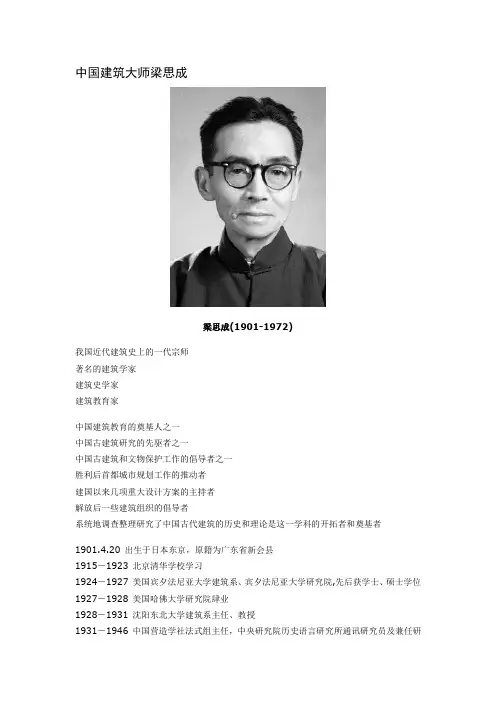

中国建筑大师梁思成梁思成(1901-1972)我国近代建筑史上的一代宗师著名的建筑学家建筑史学家建筑教育家中国建筑教育的奠基人之一中国古建筑研究的先驱者之一中国古建筑和文物保护工作的倡导者之一胜利后首都城市规划工作的推动者建国以来几项重大设计方案的主持者解放后一些建筑组织的倡导者系统地调查整理研究了中国古代建筑的历史和理论是这一学科的开拓者和奠基者1901.4.20 出生于日本东京,原籍为广东省新会县1915-1923 北京清华学校学习1924-1927 美国宾夕法尼亚大学建筑系、宾夕法尼亚大学研究院,先后获学士、硕士学位1927-1928 美国哈佛大学研究院肆业1928-1931 沈阳东北大学建筑系主任、教授1931-1946 中国营造学社法式组主任,中央研究院历史语言研究所通讯研究员及兼任研究员1944-1945 任教育部战区文物保存委员会副主任1946-1947 美国耶鲁大学兼任教授,联合国大厦设计顾问建筑师,美国普林斯顿大学赠授文学博士1948 当选为中央研究院院士1946-1972 清华大学建筑系主任1972.1.9 逝世于北京梁思成教授1901年4月20日于日本,19l5年~1923年就学于北京清华学校,1924年赴美留学入康乃尔大学,不久转学人宾夕法尼亚大学建筑系,1927年获宾夕法尼亚大学建筑系硕士,1927、1928年在哈佛大学美术研究院学习。

1928年回国,到沈阳东北大学创办了建筑系,并任教授兼系主任直到1931年。

1931~1946年担任中国营造学社研究员、法式部主任。

l94l年还担任前中央研究院研究员。

1946年为清华大学创办了建筑系,担任教授兼系主任到1972年。

在这期间,还曾于1946年ll月、1947年6月,应美国耶鲁大学之聘为访问教授。

l947年1月~1947年6月,作为中国代表担任联合国大厦设计委员会顾问。

1948年获得美国普林斯顿大学荣誉博士学位。

解放后,于1952年加入中国民主同盟,1959年加入中国共产党,曾当选为第一、二、三届全国人民代表大会代表,三届人大常务委员会委员,政协常务委员会委员,及民盟中央常委等职。

梁思成现代建筑学的奠基人梁思成(1901年-1972年)是中国现代建筑学的奠基人之一。

他是一位卓越的建筑师、学者和教育家,为中国现代建筑学的发展做出了巨大贡献。

本文将从他的背景、学术成就以及对现代建筑学的影响等方面探讨梁思成的重要性。

1. 背景介绍梁思成于1901年出生在中国北京,是梁启超先生的次子。

他在中国和国外接受了优质的教育,先后就读于中国的清华大学和美国的宾夕法尼亚大学。

在他的成长过程中,他接触到了世界各地丰富多样的建筑风格和理论,这对他后来的学术研究产生了重要影响。

2. 学术成就梁思成以其出色的学术成就而闻名于世。

他对中国传统建筑的研究非常深入,发表了许多重要的专著和论文,揭示了中国古代建筑的美学价值和技术特点。

同时,他还对西方现代建筑理论进行了深入的研究,并将其应用于中国的建筑实践中。

他的理论研究和实践经验为中国现代建筑学的发展提供了坚实的基础。

3. 对现代建筑学的影响梁思成对中国现代建筑学的影响不可忽视。

他提倡“中西合璧”的设计理念,旨在将中国传统建筑的精髓与西方现代建筑的先进理念相结合。

他在实际设计中运用了中国传统建筑的造型语言和结构形式,同时又借鉴了西方建筑的空间规划和技术手段。

他的设计作品充分体现了中国传统文化的特色,同时又符合现代社会的需求。

梁思成还致力于推动建筑教育的发展。

他在多个高校任教,并创建了中国第一所独立的建筑学院——清华大学建筑系。

通过教育,他培养了一大批优秀的建筑师和学者,为中国现代建筑学的传承和发展做出了重要贡献。

4. 总结梁思成是中国现代建筑学的奠基人之一,他的学术成就和影响力为中国建筑事业的发展做出了巨大贡献。

通过他的研究和实践,中国现代建筑学在融合中西建筑文化、注重人文关怀和环境适应性等方面取得了许多重要进展。

梁思成的精神和理念将继续影响着中国建筑界,并为后人提供宝贵的借鉴和启示。

梁思成编辑梁思成(1901年4月20日---1972年1月9日),籍贯广东新会,生于日本东京,毕生致力于中国古代建筑的研究和保护,是建筑历史学家、建筑教育家和建筑师。

[1]梁思成曾任中央研究院院士(1948年)、中国科学院哲学社会科学学部委员,参与了人民英雄纪念碑、中华人民共和国国徽等作品的设计。

梁思成第一任妻子是林徽因,1919年相识,1928年成婚,育有一女(梁再冰)一子(梁从诫);第二任妻子是林洙,1948年相识,1962年再婚。

•人物关系•••••••纠错中文名梁思成国籍中国民族汉族出生地日本东京出生日期1901年04月20日逝世日期1972年01月09日职业建筑教育家、建筑学家毕业院校清华大学、美国宾夕法尼亚大学信仰中国民主联盟、中国共产党主要成就创办清华大学建筑系中央研究院院士代表作品中华人民共和国国徽父亲梁启超母亲李蕙仙配偶林徽因、林洙子女梁从诫、梁再冰目录1人物生平▪成长求学时期▪抗日战争期间▪解放战争期间▪中华人民共和国时期2主要成就▪建筑作品▪学术著作3人物荣誉4社会评价1人物生平编辑成长求学时期著名建筑教育家梁思成梁思成的父亲梁启超,是清末改革家,为躲避清政府迫害而出国,所以梁思成出生于日本东京。

1912年,辛亥革命后,梁思成随父母从日本回国,在北京崇德国小及汇文中学(1912-1914)就学。

1915年,入北平清华学校(清华大学前身),1923年毕业于清华学校高等科。

1924年,和林徽因一起赴美国费城宾州大学建筑系学习,1927年获得学士和硕士学位,又去哈佛大学学习建筑史,研究中国古代建筑(肄业)。

1928年3月21日,梁思成与林徽因在加拿大渥太华的中国总领事馆举行婚礼。

之后赴欧洲参观古建筑,8月18日回国后,在沈阳东北大学任教,创立了中国现代教育史上第一个建筑学系。

1929年8月,林徽因从东北回到北平(今北京市),在协和医院生下女儿,取名梁再冰,意为纪念已故父亲梁启超“饮冰室”书房雅号。

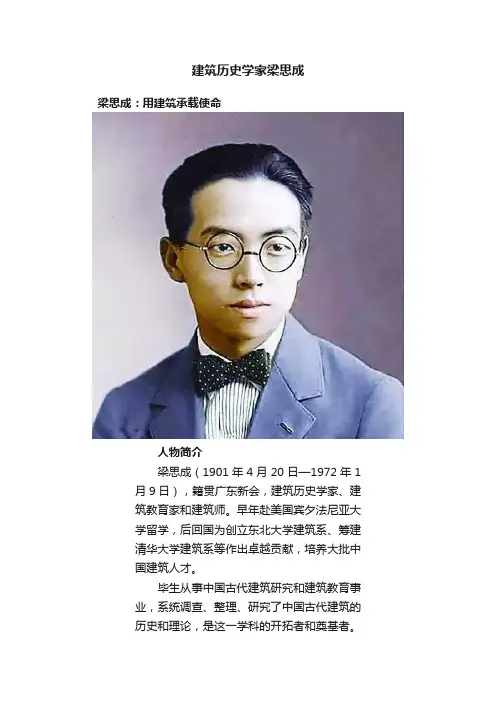

建筑历史学家梁思成梁思成:用建筑承载使命人物简介梁思成(1901年4月20日—1972年1月9日),籍贯广东新会,建筑历史学家、建筑教育家和建筑师。

早年赴美国宾夕法尼亚大学留学,后回国为创立东北大学建筑系、筹建清华大学建筑系等作出卓越贡献,培养大批中国建筑人才。

毕生从事中国古代建筑研究和建筑教育事业,系统调查、整理、研究了中国古代建筑的历史和理论,是这一学科的开拓者和奠基者。

曾参与国徽、人民英雄纪念碑等几项重大工程的方案设计,是新中国首都城市规划工作的推动者。

中国工程院院士傅熹年至今保存着当年自己作为梁思成助手,在参与北京近代建筑研究时给先生拍的照片。

“在东郊民巷圣米歇尔教堂考察时,正巧梁先生一回头,嘿!我就按下快门给他照了一张相。

当时先生立刻就指着我说,'以后再不准许你用公家的胶卷照私人照片!’还把我训斥了一番。

”梁思成调查圣米歇尔教堂“这是梁先生主持此项工作的唯一工作照。

”说到这里,86岁高龄的老人有些哽咽。

1972年1月9日,一代建筑巨人梁思成在医院溘然长逝。

他开创了中国数千年来以科学方法研究古建筑的先河,在建筑教育、城市规划等方面作出了不朽贡献,更为突出的是对古建筑文物的保护与调查。

他创立了中国高等院校第一个建筑系,写出了属于中国人自己的建筑史并培养了大批人才,流芳千古、永载史册。

立志写出中国人自己的建筑史1924年,美国宾夕法尼亚大学迎来了一对特殊的学生——梁思成与恋人林徽因,他们将在这里开始为期4年的留学生涯。

梁思成入读建筑系,由于该系不招收女生,林徽因不得不在美术系就读。

梁思成与林徽因学习期间,梁思成看到欧洲各国对本国古建筑已有系统的整理和研究,并写出本国的建筑史,作为东方古国的中国却没有属于自己的建筑史,这让他心中陡然升起一股悲哀。

更令他关注的是,当时西方学者虽还没关注中国的建筑历史和技术,但日本的大村西崖、常盘大定和关野贞等学者已经对此开始研究并取得了一定成就。

“建筑是民族文化的结晶,更是一个民族文化的象征。

梁思成_百度百科百度首页|登录新闻网页贴吧知道MP3图片视频百科文库帮助设置首页自然文化地理历史生活社会艺术人物经济科学体育红楼梦欧冠梁思成百科名片梁思成梁思成,男,广东省新会人,是中国著名的建筑学家和建筑教育家。

毕生从事中国古代建筑的研究和建筑教育事业。

系统地调查、整理、研究了中国古代建筑的历史和理论,是这一学科的开拓者和奠基者。

曾参加人民英雄纪念碑等设计,是新中国首都城市规划工作的推动者,建国以来几项重大设计方案的主持者。

是新中国国旗、国徽评选委员会的顾问。

中文名:梁思成国籍:中国民族:汉族出生地:日本东京出生日期:1901年4月20逝世日期:1972年1月9日职业:建筑教育家,建筑学家毕业院校:美国宾夕法尼亚大学主要成就:建筑教育、建筑研究、建筑艺术目录个人履历人物生平出身参加中国营造学社各种职位参加各项建设工作建筑研究调查研究古建筑著书建筑教育身体力行学风严谨人格典范遭受迫害建筑理论主要论著保护奈良家庭生活个人履历人物生平出身参加中国营造学社各种职位参加各项建设工作建筑研究调查研究古建筑著书建筑教育身体力行学风严谨人格典范遭受迫害建筑理论主要论著保护奈良家庭生活展开编辑本段个人履历梁思成1901年4月20日出生于日本东京,原籍为广东省新会县(今广东省江门市新会区)。

梁启超之子。

1915—1923年北京清华学校学习。

1924—1927年美国宾夕法尼亚大学建筑系、宾夕法尼亚大学研究院先后获学士、硕士学位。

1927—1928年美国哈佛大学研究院肄业。

1928年初,梁思成与林徽因[1]在加拿大温哥华结婚,接着到欧洲考察半年才回国任职。

1928—1931年沈阳东北大学建筑系主任、教授。

1931—1946年中国营造学社法式组主任,中央研究院历史语言研究所通讯研究员及兼任研究员。

1944 —1945年任教育部战区文物保存委员会副主任。

1946—1947年美国耶鲁大学聘问教授,联合国大厦设计顾问建筑师,美国普林斯顿大学赠授文学博士。

历史今日:1901年4月20日我国建筑学家梁思成出生人物简介梁思成,出生于日本东京,为梁启超之长子,建筑大师,中国古建筑研究领域的着名学者是解放后致力于保护古建筑的旗帜性人物。

毕生从事中国古代建筑的研究和建筑教育事业。

系统地调查、整理、研究了中国古代建筑的历史和理论,是这一学科的开拓者和奠基者。

曾参加人民英雄纪念碑等设计,努力探索中国建筑的创作道路,还提出文物建筑保护的理论和方法,在建筑学方面贡献突出。

在清华大学创建建筑系,以严谨、勤奋的学风为中国培养了大批建筑人才。

主要经历1901年4月20日,梁思成出生于日本东京。

1912年,辛亥革命后,梁思成随父母从日本回国1912—1914年在北京汇文中学学习。

1915—1923年在北京清华学校学习。

1923年5月,他去天安门广场参加二十一条国耻日的纪念活动,在途中被军阀金永贵的汽车撞伤,左腿骨折,使他留学美国不得不推迟一年。

1924年,梁思成赴美国宾夕法尼亚大学学习建筑。

1927年,以优异成绩获得宾夕法尼亚大学研究院建筑硕士学位。

接着他到美国哈佛大学研究生院学习肄业,准备进行中国宫室史的博士论文,但是他感到研究工作不能光在书本中寻找资料而必须到实践中去考察研究,于是决定离开哈佛到欧洲考察建筑。

1928年春,梁思成与林徽因在加拿大温哥华结婚,接着到南欧结婚旅行并观摩各地建筑和美术半年才回国任职。

1928年,梁思成回国后应东北大学之邀去沈阳创办了建筑系,任系主任和教授1928—1931年。

1931—1946年任中国营造学社法式组主任,中央研究院历史语言研究所通讯研究员及兼任研究员。

1944—1945年任教育部战区文物保存委员会副主任。

1946年,梁思成赴美国讲学,受聘美国耶鲁大学教授,联合国大厦设计顾问建筑师1946—1947年,因他在中国古代建筑的研究上做出了杰出的贡献,被美国普林斯顿大学授予名誉文学博士学位。

同年,梁思成回到母校清华大学创办了建筑系,任清华大学建筑系主任1946—1972年。

梁思成(1901——972)建筑学家。

广东新人。

1927年获美国宾夕法尼亚大学建筑系硕士学位。

1928年入美国哈佛大学美术研究院学习。

回国后,曾任东北大学教授、建筑系主任,中国营造学社研究员。

1947年获美国普林斯顿大学荣誉文学博士学位。

建国后,历任清华大学教授、建筑系主任,中国科学院技术科学部委员,中国建筑学会第一至四届副理事长,北京市第一至三届政协副主席。

中国民主同盟盟员。

1959年加入中国共产党。

是第一、二届全国人大代表,第三届全国人大常委,第二届全国政协常委,第三届全国政协委员。

长期从事古建筑研究和教学工作。

1946年创设清华大学建筑系。

对中外古建筑、城市规划、建筑设计造诣颇深。

曾参加主持中华人民共和国国徽、天安门广场人民英雄纪念碑的设计。

设计了扬州“鉴真和尚纪念堂”。

著有《中国建筑史》、《中国雕塑史》、《营造法式注释》、《APictorialHistoryofChineseArchitecture》(英文版)等。

研究中国建筑可以说是逆时代的工作。

近年来中国生活在剧烈的变化中趋于西化,社会对于中国固有的建筑及其附艺多加以普遍的摧残。

虽然对于新输入之西方工艺的鉴别还没有标准,对于本国的旧工艺,已怀鄙弃厌恶心理。

自“西式楼房”盛行于通商大埠以来,豪富商贾及中产之家无不深爱新异,以中国原有建筑为陈腐。

他们虽不是蓄意将中国建筑完全毁灭,而在事实上,国内原有很精美的建筑物多被拙劣幼稚的,所谓西式楼房,或门面,取而代之。

主要城市今日已拆改逾半,芜杂可哂,充满非艺术之建筑。

纯中国式之秀美或壮伟的旧市容,或破坏无遗,可仅余大略,市民毫不觉可惜。

雄峙已数百年的古建筑(Historicallandmark),充沛艺术特殊趣味的街市(Localcolor),为一民族文化之显著表现者,亦常在“改善”的旗帜之下完全牺牲。

近如去年甘肃某县为扩宽街道,“整顿”市容,本不需拆除无数刻工精美的特殊市屋门楼,而负责者竟悉数加以摧毁,便是一例。

梁思成的故事梁思成,生于1898年,出生在一个知识渊博的家庭。

他的父亲梁启超是中国近代著名的思想家和政治家,对梁思成的影响深远。

梁思成从小就受到良好的教育,他对中国传统文化有着浓厚的兴趣,尤其是对中国古建筑有着深厚的感情。

梁思成年轻时赴美留学,先后就读于康奈尔大学和哈佛大学,学习建筑设计和规划。

在西方现代建筑的熏陶下,梁思成开始反思中国传统建筑的价值和意义。

他深知中国传统建筑之美,却又看到了中国现代建筑的种种问题,因此他开始致力于将中国传统建筑与现代建筑相结合,探索中国建筑的发展之路。

梁思成毕业后回国,他开始在中国从事建筑设计和教育工作。

他提倡“以古为新”,主张在现代建筑中融入中国传统建筑的精髓,使建筑更具中国特色。

他在教育领域也大力倡导这一理念,培养了一大批优秀的建筑师和学者,对中国建筑界产生了深远的影响。

梁思成的建筑作品遍布中国各地,他参与设计了许多标志性的建筑,如北京人民大会堂、北京首都机场等。

这些作品既体现了现代建筑的风采,又融入了中国传统建筑的韵味,成为中国建筑史上的经典之作。

除了建筑设计,梁思成还是一位杰出的学者。

他对中国古代建筑的研究成果丰硕,提出了许多深刻的见解,对中国建筑史的研究做出了重要贡献。

他的著作《中国建筑史》被誉为中国建筑史上的经典之作,对后人的学习和研究具有重要价值。

梁思成一生致力于中国建筑事业,他的故事激励着一代又一代的建筑师和学者。

他的建筑理念和学术成就,为中国建筑史的发展留下了浓墨重彩的一笔,成为中国建筑界的一面旗帜。

梁思成的故事,不仅是一段传奇的人生经历,更是中国建筑史上的一段重要篇章。

他的建筑作品和学术成就,为中国建筑界树立了光辉的榜样,激励着后人不断探索,不断创新,为中国建筑事业的发展贡献自己的力量。

梁思成的故事永远激励着我们,让我们铭记他的成就,传承他的精神,为中国建筑事业的繁荣发展而努力奋斗。

梁思成(1901-1972)中国近代著名的建筑教育家、古建筑文物保护与研究和建筑史学家。

广东省新会县人,梁启超长子。

戊戌变法失败梁启超流亡日本时,梁思成于1901年4月20日出生日本东京,1912年随父返国。

1972年1月9日卒于北京。

1923年毕业于清华学校,1924-1927年在美国宾夕法尼亚大学学习院研究世界建筑史。

1928年回国,创办东北大学建筑系并任系主任,是我国建筑教育的开拓者之一。

1933-1946年,任中国营造学社法式组主任。

1934年任国民政府中央古物保存委员会委员,1944年任国民政府教育部战区文物保护委员会副主任。

1946年创办清华大学建筑系(营建系)并任系主任直到逝世。

他还曾任中央研究员院士,美国耶鲁大学聘任教授、普林斯登大学名誉文学博士和联合国大厦设计委员会成员等职。

从1949年起,先后任北平都市计划委员会副主任和北京市建设委员会副主任,北京市政协副主席、全国人大常委。

1959年加入中国共产党。

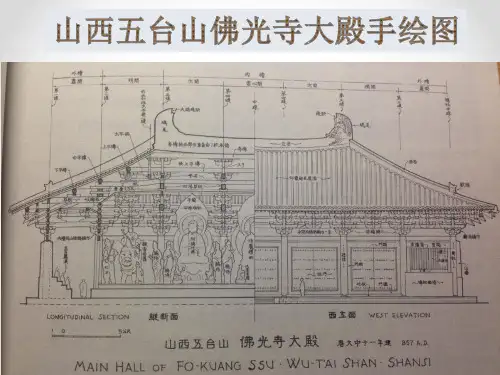

梁思成的一生中,除了在建筑教育、城市规划等方面做出的开拓性不朽贡献之外,最为突出的是古建筑文物的保护与调查研究工作,他在中国营造学社的十多年间,以他身体和学术的最强壮年代,在极端艰苦的条件下,运用近代科学技术对我国众多价值的古建筑进行了勘察、测绘、制图并结合历史文献资料和对老匠师们的采访,写出了《清式营造则例》、《中国建筑史》、《中国雕塑史》等专著和《蓟县独乐寺观音阁及山门考》、《正定古建筑调查报告》、《记五台山佛光寺建筑》等众多的调查报告与学术论文,为我国建筑的研究与保护这门学科奠定了深厚的基础。

梁思成对古建筑的保护维修做出了卓越的贡献,在抗日战争以前、抗日战争和解放战争之中以及新中国成立之后,都是竭尽全力,多方设法保护,立下了不朽的功绩。

在抗战时期为保护敌站区古建筑文物、在解放战争中为保护待解放地区古建筑文物领导编写《全国重要建筑文物简目》,在作战地图上标示出在战争中避免炮击,轰炸的建筑文物的标志。

中华人民共和国成立之后,为保护北京的城墙、牌楼、北海团城等等竭尽了全力。

他还多次为文化部举办的考古工作人员训练班、古建筑工作人员培训班讲课,培训专业人才。

梁思成在二站期间,任站区文物保护委员会副主任时,于1944年为国民政府及盟军(美军)编制敌战区需要保护的文物建筑名单并将其表明位置的同时,还建议盟军在战争中保护日本历史文化名称京都、奈良。

把那里的珍贵文物古建筑当作人类共同的文化财富来看待。

此事受到国际上普遍的称赞,日本报刊一再把梁思成称为“日本古都的恩人”和“日本文化的恩人”。

梁思成先生是我国建筑学界一代宗师,毕生为近代中国建筑学术发展建立了不可磨灭的功勋。

1961年,他撰文教导清华学生“求学问需要精,但是为了能精益求精,专的更好就需要博。

”“既有所专而又多能,能精于一而又博学;这是我们每个人在求学上应有的修养。

”一个有政治头脑的艺术家梁思成先生1901年4月出生于日本,父亲梁启超是中国近代重要的思想家、政治家、著名学者、清华国学院导师。

梁思成出生时,正是梁启超流亡日本之时,他的出生给这个动荡不安的家庭带来了欣慰。

梁启超给他取名“思成”,希望他多思而事业有成。

中华民国成立后,梁启超一家回国,先住天津,后搬至北京。

1915年,梁思成考入清华学校,开始了8年的清华求学生涯。

清华求学期间,梁思成才华出众,爱好广泛,对音乐、美术、体育都有浓厚兴趣。

在全校运动会上,梁思成撑杆跳高曾获第一名。

他的器械运动技能精湛,马约翰先生晚年还记得梁思成当年体育是好样的。

梁思成在音乐方面有很好修养,他与黄自等人组织合唱团,学校成立管弦乐队后,他是第一小号手并任队长。

他的美术尤其出色,深得美术老师称赞。

曾被美术老师指定和闻一多、杨廷宝等人组织一个“研究艺术及与人生关系”的艺术团体“缪斯”,活跃了学校文化艺术氛围。

梁思成不但多才多艺,还是学生运动领袖之一。

1919年“五四”运动中,他是清华“爱国十人团”和“义勇军”等社团的中坚分子。

一次,梁思成和同学进城宣传被拘,他与其他人一起坚持斗争,迫使军阀政府派一名参议员当众道歉,在军乐队护送下凯旋回校。

由于他具有冷静而敏锐的政治头脑,被同学誉为“一个有政治头脑的艺术家”。

1923年梁思成于清华毕业,1924年到美国宾夕法尼亚大学建筑系学习建筑,开始了作为建筑家的光辉生涯。

中国人要写出自己的建筑史梁思成出生之时正是中华民族陷入深重灾难之际,在学校和家庭里都受到深切的爱国主义教育。

在外求学时,他看到外国博物馆收藏着不少被帝国主义掠夺去的我国文物珍宝,看到许多西方国家对古代建筑文物都有妥善保护并有专门机构进行长期而系统的研究,而仅有的几部研究中国古代建筑的著作都是外国人写的,深感这是一种民族的耻辱。

从那时起,他就下决心要写中国人自己的建筑史。

在上世纪30年代的动荡岁月里,梁思成与林徽因以及他们的同仁,以简陋的交通工具,奔波于穷乡僻壤与山峦沟壑中,从事艰辛的古建筑踏勘与测绘调查,对中国古建筑研究做开拓性的工作。

他坚持调查研究,从总结匠人抄本经验起步,用现代的建筑表现方法,记录整理古代建筑遗产,成为我国古建筑研究的先驱者之一。

他克服生活和身体上的种种困难,历经数年完成了《中国建筑史》的著作,迄今此书仍以其先例精当、引文浩博、文字精炼而独树一帜。

同时他还用英文撰写了《图像中国建筑史》等。

李约瑟曾称赞梁思成是中国建筑历史学家的翘楚。

抗战期间,美国曾有多所大学和博物馆邀请梁思成去讲学并给林徽因治病,但他回信:“我的祖国正在灾难中,我不能离开它,假使我必须死在刺刀或炸弹下,我要死在祖国的土地上。

”正是抱着一腔爱国之情,梁思成、林徽因等历经磨难取得了丰硕的研究成果,将深沉的爱与聪明才智奉献给祖国。

反对“半个人的世界”梁思成是我国近代建筑教育事业的奠基者之一,他先后创办了东北大学建筑系和清华大学建筑系。

梁思成培养、发掘和团结了一大批人才,他经常说“君子爱人以德”,并以满腔热情无微不至地关心学生的全面发展,受到普遍爱戴。

梁思成认为建筑是人类文化的综合体,他对文化的理解并非狭义的限于某些学科,而是涉及到更广更深的领域。

他主张建筑师必须有广泛深厚的文化修养,建筑师的认识领域要广,要有哲学家的头脑、社会学家的眼光、工程师的精确与实践、心理学家的敏感、文学家的洞察力;但是,最本质的是建筑师应当是有文化修养的综合艺术家。

他强调教育要“理工与人文结合”,认为西方物质文明高度发达而人文教育缺乏,形成“半个人的世界”,只懂得工程而缺少人文修养的人只能算半个人,他反对“半个人的世界”。

在建筑系课程设置上,他有意识地加强专业课程与人文、社会科学的结合,认为学术修养要博精结合,“‘专’不等于把自己局限在一个‘牛角尖’里”。

“既有所专而又多能,能精于一而又博学;这是我们每个人在求学上应有的修养。

”“为了很好地深入理解某一门学科,就有必要对和它有关的学科具有一定的知识,否则想对本学科真正地深入是不可能的。

”梁思成先生将自己一生的心血投入教育事业,在以后的几十年中结出了丰硕成果,清华建筑系人才辈出就是对先生最好的汇报。

梁思成曾为拆除景德街牌楼而伤心落泪解放初期,人们出于对建设新城市的热忱,视老北京的城墙、城门和牌楼为阻碍交通、封建腐朽的废物,毫不怜惜地将其拆除。

帝王庙前的两座景德街牌楼,因发生过几次交通事故,被列入首拆范围。

著名古建专家、清华大学建筑系主任梁思成向周恩来总理进言说,北京的古牌楼属帝王庙这两座形式最好,雕刻最精,晴天时衬托着阜成门,可以望见西山,落日余霞时景观尤为优美。

周总理答以“夕阳无限好,只是近黄昏”。

1954年1月8日,这两座明代牌楼还是被拆除了。

梁思成难过至极,伤心落泪了好几天(见梁思成夫人林洙所著《建筑师梁思成》)。

梁思成有句名言:“拆掉一座城楼,像挖去我一块肉;剥去了外城的城砖,像剥去我一层皮。

”他说过,“五十年以后,事实会证明我是对的”。

五十年弹指而过,时代在进步,观念在更新,人们终于明白古建筑是历史的载体,是文化的宿主,是城市的精华。

为了搬迁159中学,修复帝王庙,北京市和西城区政府共投巨资3亿多元,自2000年起,费时5年之久,终于使这座有着470余年历史、全国仅存的历代帝王庙恢复了原貌。

2004年4月8日,帝王庙举行竣工典礼,4月11日,迎来了孙中山孙女孙穗芳等首批海外游客1200人,共同拜谒了炎黄先祖。

4月28日,肃穆堂皇的帝王庙正式对社会开放。

梁思成百年祭梁思成如果活着,他是一百岁了。

最应该纪念他的不是我,而是一座城市——北京,但北京消失了,只留在梦中。

故都的逝去,让一个人痛心疾首,但他无能为力,今天的北京,还记得这个人吗?北京不是梁思成的故乡,但北京消失的时候,他最心痛,他有没有流过泪,我不知道,但我依稀听到他的叹息声,北京,你真的就这样消失了吗?为留住北京,为留住一座经典的城市,梁思成付出了一生的代价,他本来可以不说话,让故都离他远去;也可以远走他乡,让故都留在梦中,但他实在放心不下,他太爱这座城市了。

历史真是无情,当故都将倾的时候,想去扛住她的竟是一个瘦弱,还有些残疾的书生,他哪里来的勇气呢?文化?艺术?还是别的什么。

他是梁启超的儿子,血脉里有中国知识分子最宝贵的东西。

据说,为了留住北京,梁思成和北京市长彭真吵了起来,然而一介书生,吵有什么用呢?北京还是消失了。

许多年以后,我看到了1957年梁思成在沈阳和一些教授的谈话,这是关于梁思成罪状的一个通报。

那次,梁思成是和胡愈之一起到沈阳的,正是“百家争鸣”的时候,沈阳的高级知识分子都不敢说话,梁思成鼓励他们,还讲了他和彭真争论的情况。

梁思成说:“我和彭真很熟悉,为了北京市的建设问题争得不休,我说现在你不采纳,五十年以后,事实会证明我是对的。

彭真说你若是皇帝,一定是个暴君。

现在看起来,我的观点中有的是不对头,但我敢于争论。

一个人没有主见是不行的。

”梁思成还对记者说:“我这顶形式主义、复古主义的帽子,已经戴了数年,现在看起来,我的意见也不完全错。

”彭真的话很有意思,他把梁思成说成是暴君,也许是梁思成太固执,不放弃自己的意见,刺激了他。

彭真的故乡在山西侯马,那是梁思成最向往的地方。

当年,为了普查中国古代建筑,梁思成、林徽因的足迹几乎踏遍山西,可以想象梁思成测量应县木塔的神情,还有他们发现五台山佛光寺的惊喜。

梁思成不会想到,他一生最大的惊喜来自山西,而他最大的失望也来自山西,这是偶然还是宿命?1957年,和许多知识分子一样,天真的梁思成也以为知识分子的“早春天气”来了,他想在这个“春天里”出一口气,因为憋得太久了。

思想改造运动时,梁思成写过一篇很有名的文章《我为谁服务了二十年》,那样的文章在梁思成一生中还有几篇,但我们从那里看不到一个知识分子的内心。

也许不乏真诚,但如果五二年的梁思成是真诚的,那五七年的梁思成呢?梁思成说:“我在二十余年中,一方面走到反动统治集团的外围,成了可供它们驱使的工具;另一方面,我又接近了美帝国主义侵略中国的‘文化人’,被敌人拉拢,为他们的侵略政策服务。