林徽因和梁思成生平简介

- 格式:doc

- 大小:31.00 KB

- 文档页数:3

梁思成(1901-1972)中国近代著名的建筑教育家、古建筑文物保护与研究和建筑史学家。

广东省新会县人,梁启超长子。

戊戌变法失败梁启超流亡日本时,梁思成于1901年4月20日出生日本东京,1912年随父返国。

1972年1月9日卒于北京。

1923年毕业于清华学校,1924-1927年在美国宾夕法尼亚大学学习院研究世界建筑史。

1928年回国,创办东北大学建筑系并任系主任,是我国建筑教育的开拓者之一。

1933-1946年,任中国营造学社法式组主任。

1934年任国民政府中央古物保存委员会委员,1944年任国民政府教育部战区文物保护委员会副主任。

1946年创办清华大学建筑系(营建系)并任系主任直到逝世。

他还曾任中央研究员院士,美国耶鲁大学聘任教授、普林斯登大学名誉文学博士和联合国大厦设计委员会成员等职。

从1949年起,先后任北平都市计划委员会副主任和北京市建设委员会副主任,北京市政协副主席、全国人大常委。

1959年加入中国共产党。

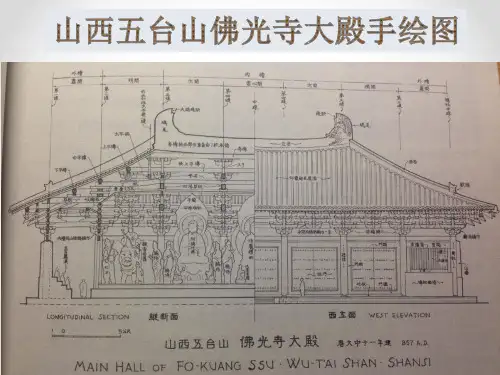

梁思成的一生中,除了在建筑教育、城市规划等方面做出的开拓性不朽贡献之外,最为突出的是古建筑文物的保护与调查研究工作,他在中国营造学社的十多年间,以他身体和学术的最强壮年代,在极端艰苦的条件下,运用近代科学技术对我国众多价值的古建筑进行了勘察、测绘、制图并结合历史文献资料和对老匠师们的采访,写出了《清式营造则例》、《中国建筑史》、《中国雕塑史》等专著和《蓟县独乐寺观音阁及山门考》、《正定古建筑调查报告》、《记五台山佛光寺建筑》等众多的调查报告与学术论文,为我国建筑的研究与保护这门学科奠定了深厚的基础。

梁思成对古建筑的保护维修做出了卓越的贡献,在抗日战争以前、抗日战争和解放战争之中以及新中国成立之后,都是竭尽全力,多方设法保护,立下了不朽的功绩。

在抗战时期为保护敌站区古建筑文物、在解放战争中为保护待解放地区古建筑文物领导编写《全国重要建筑文物简目》,在作战地图上标示出在战争中避免炮击,轰炸的建筑文物的标志。

中国建筑之魂—梁思成与林徽因_关于奉献的名人故事奉献能挽救和塑造一个国家文化的灵魂北京解放前,两名解放军干部悄悄来到梁家,向梁思成请教,一旦大军被迫攻城时,哪些文物必须设法保护,要梁思成把城里最重要的文物古迹一一标在他们带来的军用地图上。

这对以中国古建筑为第二生命的夫妻激动得热泪盈眶。

北京解放后,梁思成提出,北京应该是政治文化中心而不是工业中心,应保存北京故都紫禁城的面貌、旧城内新建筑高度不得超过三层等。

当有人要拆掉城墙时,林徽因争论说:"你们今天拆的是真古董,有一天,你们后悔了,想再造,也只能盖个假古董了。

"为了抢救古迹,梁思成曾声嘶力竭地告诉大家,城墙里面是七百年的"填泥",坚硬如石,有一千两百吨重,用二十节车花八十五年才运得完。

他在尽可能保存古迹的前提下,设计了天安门广场。

林徽因1955年病故,梁思成1972年亡故......他们曾因"复古主义"而被批判、被折磨、被羞辱,然而他们死后,又被赞扬、被认可、被怀念。

林徽因是一位在历史上享有盛名,凤毛麟角的女建筑学家。

她一生深爱建筑学。

为我国的建筑事业奉献出毕生的精力,做出了不可磨灭的伟大功绩。

她抱病与梁思成设计了国徽,又参与了人民英雄纪念碑的设计。

难能可贵的是她在被病魔折磨得卧床不起时,一听到北京景泰蓝制作即将灭绝时,不畏病魔缠身,挣扎着亲临景泰蓝工厂考察了解情况,重新设计创制了景泰蓝,才使我国的这一重大艺术品工艺得以保存下来。

她的敬业精神是可贵而崇高的。

梁思成、林徽因夫妇介绍梁思成(1901年4月20日---1972年1月9日),籍贯广东新会,生于日本东京,毕生致力于中国古代建筑的研究和保护,是建筑历史学家、建筑教育家和建筑师。

梁思成曾任中央研究院院士(1948年)、中国科学院哲学社会科学学部委员,参与了人民英雄纪念碑、中华人民共和国国徽等作品的设计。

林徽因(1904年6月10日-1955年4月1日),女,汉族,福建闽县(今福州)人,出生于浙江杭州。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢林徽因简介梁思成与林徽因的爱情故事如何导语:林徽因简介:林徽因(1904 06 10----1955 04 01),女。

汉族。

出生于浙江杭州。

建筑学家和作家,为中国第一位女性建筑学家,同时也被胡适誉林徽因简介:林徽因(1904.06.10----1955.04.01),女。

汉族。

出生于浙江杭州。

建筑学家和作家,为中国第一位女性建筑学家,同时也被胡适誉为中国一代才女。

三十年代初,与夫婿梁思成用现代科学方法研究中国古代建筑,成为这个学术领域的开拓者,后来在这方面获得了巨大的学术成就,为中国古代建筑研究奠定了坚实的科学基础。

本文将为你详细讲述林徽因的爱情故事。

梁思成与林徽因两人究竟有着怎样刻骨铭心的情史?林徽因有后代吗?如果有,林徽因的子女又有几个?林徽因的孩子是谁的?林徽因三段刻骨铭心情史孤独的少女有人崇拜她,把她当做女神、偶像;也有人放出话来,“喜欢林徽因的女人,品行有问题;喜欢林徽因的男人,脑子有问题。

”有这么一个桥段:诗人徐志摩收到一封来自大洋彼岸的电报,倾诉自己在美国的孤单苦闷,说只有他的来电,才能让自己感到安慰。

大诗人欣喜若狂,一颗心猫抓似的。

第二天一早,就冲到邮局,要把自己熬夜写下的情意绵绵的文字,发到遥远的美人手中。

经办人看了内容,面露惊愕:“今天在你之前,已经有四个人给这位密斯林发去电报了。

”诗人抢过名单,全是熟人,遂一一对质,没奈何,人家都收到了同样内容的来信。

单看了这么一段,难免会对这位林姓美人生出腹诽,认定钱钟书的《猫》里那个李太太分明就是林徽因,兴趣在于随意指使他那些男朋生活常识分享。

梁思成(1901-1972)中国近代着名的建筑教育家、古建筑文物保护与研究和建筑史学家。

广东省新会县人,梁启超长子。

戊戌变法失败梁启超流亡日本时,梁思成于1901年4月20日出生日本东京,1912年随父返国。

1972年1月9日卒于北京。

1923年毕业于清华学校,1924-1927年在美国宾夕法尼亚大学学习院研究世界建筑史。

1928年回国,创办东北大学建筑系并任系主任,是我国建筑教育的开拓者之一。

1933-1946年,任中国营造学社法式组主任。

1934年任国民政府中央古物保存委员会委员,1944年任国民政府教育部战区文物保护委员会副主任。

1946年创办清华大学建筑系(营建系)并任系主任直到逝世。

他还曾任中央研究员院士,美国耶鲁大学聘任教授、普林斯登大学名誉文学博士和联合国大厦设计委员会成员等职。

从1949年起,先后任北平都市计划委员会副主任和北京市建设委员会副主任,北京市政协副主席、全国人大常委。

1959年加入中国共产党。

梁思成的一生中,除了在建筑教育、城市规划等方面做出的开拓性不朽贡献之外,最为突出的是古建筑文物的保护与调查研究工作,他在中国营造学社的十多年间,以他身体和学术的最强壮年代,在极端艰苦的条件下,运用近代科学技术对我国众多价值的古建筑进行了勘察、测绘、制图并结合历史文献资料和对老匠师们的采访,写出了《清式营造则例》、《中国建筑史》、《中国雕塑史》等专着和《蓟县独乐寺观音阁及山门考》、《正定古建筑调查报告》、《记五台山佛光寺建筑》等众多的调查报告与学术论文,为我国建筑的研究与保护这门学科奠定了深厚的基础。

梁思成对古建筑的保护维修做出了卓越的贡献,在抗日战争以前、抗日战争和解放战争之中以及新中国成立之后,都是竭尽全力,多方设法保护,立下了不朽的功绩。

在抗战时期为保护敌站区古建筑文物、在解放战争中为保护待解放地区古建筑文物领导编写《全国重要建筑文物简目》,在作战地图上标示出在战争中避免炮击,轰炸的建筑文物的标志。

著有《中国建筑之魂——一个外国学者眼中的梁林夫妇》的美国学者费慰梅(Wilma Fairbank)是美国著名汉学家费正清(John.King Fairbank)的夫人,抗日战争期间,她曾在重庆任美国驻华使馆文化参赞。

1932年,新婚的费氏夫妇在中国学习期间,结识了梁氏夫妇,彼此之间共同的学者气质,使四个人结下了深厚的友谊,费正清夫妇的中文名字,即由梁思成所取。

在以后半个多世纪的动荡中,两对夫妇始终保持着密切的联系和交往。

在费氏夫妇的故居中,至今还保留着他们之间互相交流的信件、照片等。

影片中也一直穿插着他们在不同时期的信件,让我们从另一个角度了解了梁林夫妇的生活。

1924年6月,梁林赴美攻读建筑学,他们共同进入了宾夕法尼亚大学,但因为宾大建筑系不招女生,林徽因改学美术学,但她一直没放弃对建筑的学习。

四年后,他们在美国结婚,同年回国受聘于东北大学,他们在东北大学按照宾大的授课模式开创了建筑系。

当时像他们一样从国外学成归来的留学生是很受欢迎的,但梁林并没有像其他建筑系的留学生一样回国后受任于建筑事务所,拿着高额薪水,为现代化刚起步的中国设计新式建筑。

他们选择了一条不同寻常的路——研究中国古代建筑的历史,这条道路的选择与梁思成的父亲梁启超有很大关系。

梁思成在美国读书期间,梁启超给他寄去了一本国内刚出版发行的唐代建筑师李诫的《营造法式》,但这本书晦涩难懂,梁思成一下子就被它吸引住了,他下决心研究中国古代建筑史,将《营造法式》里记载不甚详细明了的唐代建筑术语翻译成现代建筑术语。

于是,回国几年后,他与林徽因共同加入了由朱启钤创办的私人机构“营造学社”,专门从事古建筑研究。

从1930年开始,他们与营造学社的社员共同走过了中国的15个省,200多个县,不畏艰难、跋山涉水,考察测绘了200多处古建筑物,很多古建筑物,就是通过他们的考察,留下了许多珍贵的影像资料,得到了全世界全国的认识,从此加以保护。

例如河北的赵州石桥,山西的应县木塔,以及让梁思成兴奋不已的唐代五台山佛光寺。

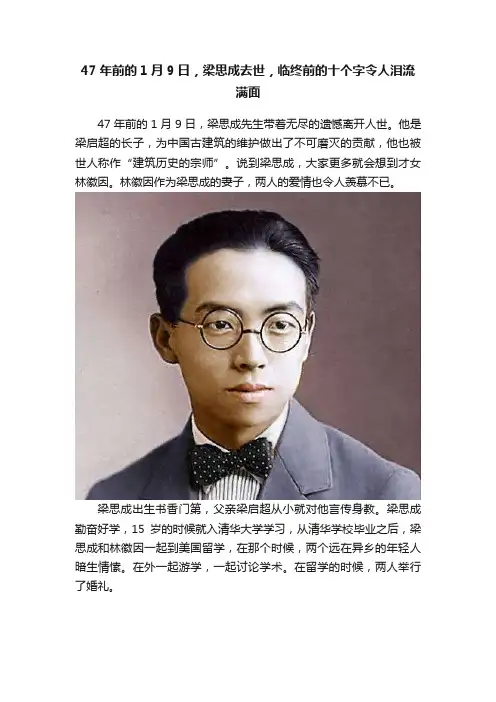

47年前的1月9日,梁思成去世,临终前的十个字令人泪流满面47年前的1月9日,梁思成先生带着无尽的遗憾离开人世。

他是梁启超的长子,为中国古建筑的维护做出了不可磨灭的贡献,他也被世人称作“建筑历史的宗师”。

说到梁思成,大家更多就会想到才女林徽因。

林徽因作为梁思成的妻子,两人的爱情也令人羡慕不已。

梁思成出生书香门第,父亲梁启超从小就对他言传身教。

梁思成勤奋好学,15岁的时候就入清华大学学习,从清华学校毕业之后,梁思成和林徽因一起到美国留学,在那个时候,两个远在异乡的年轻人暗生情愫。

在外一起游学,一起讨论学术。

在留学的时候,两人举行了婚礼。

学成归国之后,两人致力于中国的文物保护,他将毕生的精力奉献在热爱的建筑之上。

婚后的两人相敬如宾,恩爱有加,林徽因还为梁思成生下一对可爱的儿女。

两人携手走过的几十年中,很少红过脸,梁思成也把林徽因宠成了公主。

可是,天不遂人愿,51岁的林徽因因病去世。

林徽因去世的七年后,梁思成顶着巨大的压力,娶了小27岁女学生林洙。

对于梁思成的这个决定,家人反对,觉得两人年龄差距过大,并不适合在一起,还有一个原因,就是林洙是林徽因的学生。

梁思成遵从本心,娶了林洙。

在此后的十多年间,林洙陪在梁思成身边,给他温暖。

林洙之前还有过一段婚姻,在世人面前,她也是备受压力。

不过对于外界的议论,她全然不在乎,只想着好好陪伴梁思成。

可是梁思成最后还是离开了他,在去世之前,他说了这样一句话,“这么多年全靠林洙照顾”,这十个字字字戳心,令人泪流满面,也说出了梁思成的心声。

男人的衣橱,万人的焦点。

彰显男人的个性,这个冬天让你保暖又有范,点击下方了解更多。

林徽因的生平简介林徽因是当时不可多得的才女,著有著名的现代诗篇,辞藻飘逸轻灵,集诗气才气美貌于一身。

林徽因是我国近现代史上著名的女诗人,少年时期赴美留学,与丈夫梁思成共同修习了建筑学,因此她也是我国少有的女建筑家。

下面是搜集整理的林徽因的生平简介,希望对你有帮助。

林徽因的生平简介林徽因(1904年6月10日-1955年4月1日),女,汉族,福建闽县(今福州)人,出生于浙江杭州。

原名林徽音,其名出自“《诗;大雅;思齐》:大姒嗣徽音,则百斯男”。

后因常被人误认为当时一作家“林微音”,故改名“徽因”。

中国著名建筑师、诗人、作家,人民英雄纪念碑和中华人民共和国国徽深化方案的设计者之一、建筑师梁思成的第一任妻子。

二十世纪三十年代初,同梁思成一起用现代科学方法研究中国古代建筑,成为这个学术领域的开拓者,后来在这方面获得了巨大的学术成就,为中国古代建筑研究奠定了坚实的科学基础。

文学上,著有散文、诗歌、小说、剧本、译文和书信等,代表作《你是人间四月天》、《莲灯》、《九十九度中》等。

其中,《你是人间四月天》最为大众熟知,广为传诵。

林徽因是中国著名的建筑学家和作家,为中国第一位女性建筑学家,同时也被胡适誉为中国一代才女;1904年出生于浙江杭州一个官僚知识分子家庭;1916年入北京培华女子中学,1920年4至9月随父林长民赴欧洲游历伦敦、巴黎、日内瓦、罗马、法兰克福、柏林、布鲁塞尔等地,同年入伦敦圣玛利女校学习。

1921年回国于复人培华女中读书。

1923年参加新月社活动。

1924年留学美国,入宾夕法尼亚大学美术学院,选修建筑系课程,1927年毕业,获美术学士学位。

同年入耶鲁大学戏剧学院,在G.P.帕克教授工作室学习舞台美术设计。

1928年3月与梁思成在加拿大渥太华结婚,婚后去欧洲考察建筑,同年8月回国。

1949年以后,林徽因在美术方面曾做过三件大事:第一是参与国徽设计,第二是改造传统景泰蓝,第三是参加天安门人民英雄纪念碑设计,为民族及国家作出莫大的贡献。

南渡北归林徽因事迹

《南渡北归》是一部描绘20世纪中国最后一批大师命运的史诗巨著,其中涵盖了林徽因的事迹。

林徽因(1904-1955)是我国著名建筑师、文学家、诗人,同时也是一位杰出的女性知识分子。

以下是关于南渡北归过程中林徽因的一些事迹:

1. 抗日战争时期,林徽因与丈夫梁思成一同赴西南联大任教。

在此期间,他们积极参与抗日救亡活动,致力于保护国家文化遗产。

梁思成和林徽因在战火中艰难地进行古建筑调查,为后世留下了丰富的文化遗产。

2. 在西南联大期间,林徽因与丈夫梁思成共同创建了清华大学建筑系。

他们为培养中国建筑事业的后继人才做出了巨大贡献。

3. 抗战胜利后,林徽因与梁思成返回北京。

他们积极参与故宫、颐和园等古建筑的保护和修复工作,为我国古建筑保护事业做出了突出贡献。

4. 林徽因还是新中国文化事业的重要参与者。

她参与创建了北京人民艺术剧院,并担任编剧。

她的剧本《九一八以来》反映了抗日战争时期知识分子的生活,激发了人们的爱国情怀。

5. 除了在建筑、文学、戏剧领域的成就外,林徽因还是一位优秀的诗人。

她的诗歌作品具有很高的艺术价值,成为新中国文学的重要组成部分。

总之,南渡北归过程中,林徽因在多个领域取得了辉煌的成就,为我国文化事业做出了巨大贡献。

她的事迹体现了20世纪中国知识分子的担当与坚守,为后世留下了宝贵的精神财富。

梁思成与林徽因梁思成素材第一则(宽容与胸怀、远见和胸襟):梁思成是我国著名的古建筑大师。

人民英雄纪念碑、重建的江南名楼滕王阁均出自大师的手笔。

梁思成毕生从事古建筑研究和保护工作。

梁思成、林徽因夫妇早年留学美国,游历欧洲。

回国后定居北平,创办了清华大学建筑系和东北大学建筑系,并且开始潜心撰写《中国建筑史》。

1937年日军发动卢沟桥事变。

平静的生活被彻底打乱,梁思成只得带着夫人和儿子梁从诫南下,在离重庆300多里的里庄落脚。

日军的入侵让他们全家的生活陷入了困境,梁思成的健康状况也是日益恶化。

由于长期低头伏案画图颈椎受损,他就用花瓶拖着下巴,继续创作。

炮火连天、兵荒马乱,即便在这个偏僻的小镇也难得片刻安宁。

1944年夏天,抗战形势扭转,进入战略反攻阶段。

这天,几个陌生人忽然出现在梁思成面前,他们奉盟军司令部之命,前来邀请梁思成商议大事。

听明来意,梁思成二话不说立即乘竹筏从水路出发,到达重庆的朝天门码头,又弃筏登岸。

司令部早已等候多时,梁思成甚至来不及喝口水,一张军用地图已经摆在面前。

盟军正在准备大规模轰炸日军,为了保护敌占区的古建筑不至于毁于炮火,所以专门把他请来请教。

梁思成手拿着红笔,在地图上仔细的圈点,每个重要部位都做了明示标记。

圈点完毕,当他交还地图时,稍作沉思,忽然说:“我还有个建议,希望另外两个城市也能得到保护,但是不在中国。

”美国人感到奇怪问他是哪两个城市?他说:“日本的京都和奈良,这是日本最富盛名的两座古城,古建筑林立。

”话一出口所有的人都大感意外,觉得不可思议,当时两国交战正是你死我活之时,对于梁思成这个建议,就连司令部也不能擅自做主。

第二年夏天,日军兵败如山倒,却仍在垂死挣扎,拒绝投降。

为了打击日军的战争潜力,早日结束战争,盟军在太平洋上集结重兵对日本本土发起了持续大规模的战略轰炸。

在连连的炮火笼罩之下,直到日本宣布投降,国内几乎只剩下了废墟,唯有两个城市幸免于难,京都和奈良。

盟军最终听取了梁思成的建议。

林徽因简介要进行深入研究时,“七七”事变爆发,她被迫中断野外调查工作。

不久,北平沦陷,全家辗转逃难到昆明。

撰写的《中国建筑史图录》稿,初步实现了他们在学生时代就怀有的心愿。

这个时期,她的文学作品不多,在她若干诗稿中,迷惘、惆怅、苍凉、沉郁已代替了战前那恬静、飘逸、清丽、婉约的格调。

诗中时时流露出关怀祖国前途、命运的情愫。

抗战胜利后,林徽因全家于1948年5月,她在《文学杂志》发表了《病中杂诗》9首。

同年底,清华大学所在的北平郊区解放了。

解放军包围古都北平。

林徽因夫妇想到城内无数巍峨壮观、雕梁画栋的古建筑也许将毁于战火,忧心如焚,寝食不安。

迹的位置,以便万一大军被迫攻城时尽可能予以保护,这使他们十分感动,消除了对共产党的疑虑。

他们20世纪50年代,梁思成因提倡新建筑用作大屋顶等传统形式和保护北京古城而多次遭到批判,在明清古城墙拆毁时,梁思成和林徽因抚砖痛哭。

给拆了,将来要后悔的!即使再把它恢复起来,充其量也只是假古董!”在这样的一种心境下,林徽因的病情急遽恶化,最后拒绝吃药救治,于1955年离世。

1945年41岁在李庄镇。

8月,日本侵略者宣布无条件投降。

梁思成陪林徽因到重庆检查身体,大夫告诉思成,徽因将不久于人世。

作诗《给秋天》《人生》《展缓》《病中杂诗·小诗(一)、小诗(二)、写给我的大姊、恶劣的心绪》。

12月,做肾切除手术。

1949年45岁北平解放,林徽因被聘为清华大学建筑系一级教授。

2月,为百万大军挥师南下,与梁思成等编印《全国重要文物建筑简目》。

春,送女儿再冰参加南下工作团。

7月,政协筹委会决定把国徽设计任务交给清华大学和中央美院。

清华大学由林徽因、李宗津、莫宗江、朱畅中等七人参加设计工作。

1952年48岁是年,梁思成、刘开渠主持设计人民英雄纪念碑,林徽因被任命为人民英雄纪念碑建筑委员会委员,抱病参加设计工作,与助手关肇邺一起,经过认真推敲,反复研究,终于完成了须弥座的1954年50岁6月,林徽因当选为北京市人民代表大会代表。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

梁启超一手促成儿子梁思成和林徽因婚事

导语:林徽因头顶令人炫目的光环,被当时的众多才子恋慕,被当时众多的女子嫉妒。

如今更是被冠以“旷世才女”“人间传奇”之名。

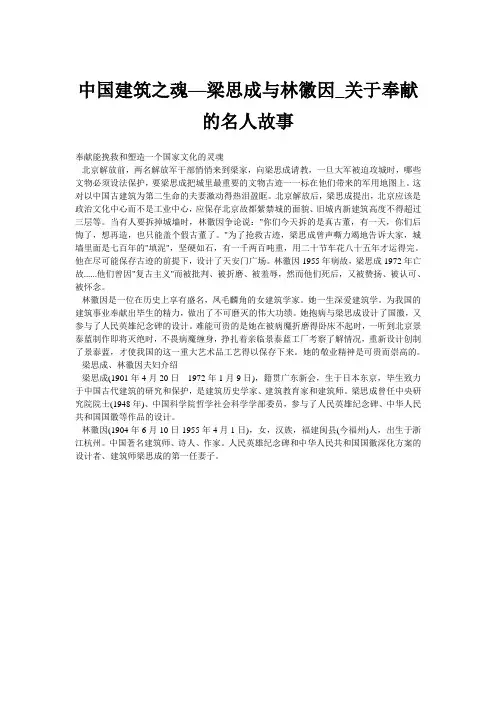

1928年春,林徽因

林徽因头顶令人炫目的光环,被当时的众多才子恋慕,被当时众多的女子嫉妒。

如今更是被冠以“旷世才女”“人间传奇”之名。

1928年春,林徽因同梁思成结婚,走进梁家,著名的梁启超成了她的公公。

林徽因和梁思成的婚事,从最初提起,到最终达成,整整走过了十年才修成正果。

在这十年里,梁启超安排他们见面,接来徽因就学,挡走徐志摩,安葬林长民,还支付林徽因留学费用,供给林徽因的亲娘、弟妹,投入了巨大的情感和财力。

林徽因和梁思成的关系,可以说是由梁启超一手打造,他运筹帷幄,决胜千里,玉汝于成,该发生的关系都要发生。

林徽因终于做了梁家的媳妇。

几乎不用怀疑,单凭梁思成自己,可能压根儿娶不到林徽因这样的女人,而林徽因若是没遇到梁启超,人生也可能达不到后来的高度。

林和梁的结合,从某种意义上,可以说是在梁启超策划下的两个知识分子家庭双赢式的结合。

几乎从林、梁相遇的那一刻,梁启超的心里,似乎就已然朦朦胧胧摆好了一个局,一边是起点,一边是终点,中间过程,则需要他一点儿一点儿去实现。

身为前辈,梁启超呕心沥血,亲手将梁思成打造成了一个合格的全面发展的知识分子,国之栋梁;身为父亲,梁启超舐犊情深,亲自为梁思成挑选了一位无可挑剔的太太林徽因,成就一段佳话。

他看中林徽因,一手促成林、梁相遇相恋

1918年,梁思成第一次见到林徽因。

彼时,他们一个是金童,一个生活常识分享。

林徽因和梁思成生平简介

林徽因,福建闽县(今福建福州)人,生于浙江杭州,出身于官宦世家。

祖父林孝恂进士出身,历官浙江金华、孝丰等地。

父林长民毕业于日本早稻田大学,擅诗文,工书法,曾任北洋政府司法总长等职。

清光绪三十年(1904年)六月,徽因生于浙江杭州,随祖父母居住。

5岁,由大姑母林泽民授课发蒙。

8岁,移居上海,入虹口爱国小学学习。

1916年,因父在北洋政府任职,举家迁往北京。

她就读于英国教会办的北京培华女中。

1920年4月,随父游历欧洲,在伦敦受到房东女建筑师影响,立下了攻读建筑学的志向。

在此期间,她还结识了诗人徐志摩,对新诗产生浓厚兴趣。

翌年,随父回国,仍到培华女中续学。

1923年,徐志摩、胡适等人在北京成立新月社,徽因常常参加新月社举办的文艺活动,曾登台演出印度诗人泰戈尔的诗剧《齐德拉》,饰演主角齐德拉公主,台词全用英语。

她流利的英语和俊秀的扮相,在文艺界留下深刻印象。

1924年6月,林徽因和梁启超长子梁思成同时赴美攻读建筑学。

由于当时美国宾州大学建筑系不收女生,她改入该校美术学院,而主要仍选修建筑系的课程,实现了自己的志愿。

1927年夏,从美术学院毕业后,又入耶鲁大学戏剧学院学习舞台美术设计半年。

1928年春,她同梁思成结婚。

8月,夫妻偕同回国,一起受聘于东北大学建筑系。

林徽因在到职前先回福州探亲,曾应福州师范学校和英华中学之请,作《建筑与文学》和《园林建筑艺术》的演讲。

又为其叔林天民设计福州东街文艺剧场。

翌年,到东北大学讲授《雕饰史》和专业英语。

从1930年到1945年,梁思成林徽因夫妇二人共同走了中国的15个省,200多个县,考察测绘了200多处古建筑物,很多古建筑就是通过他们的考察得到了世界、全国的认识,从此加以保护。

比如像河北赵州石桥、山西的应县木塔、五台山佛光寺

等。

也正是由于在山西的数次古建筑考察,使梁思成破解了中国古建筑结构的奥秘,完成了对《营造法式》这部“天书”的解读。

1931年,她受聘于北平中国营造学社。

次年,为北平大学设计地质馆和灰楼学生宿舍。

在此后数年中,她多次深入晋、冀、鲁、豫、浙各省,实地调查勘测了数十处古代建筑,单独或与梁思成合作发表了《论中国建筑之几个特征》、《平郊建筑杂录》、《晋汾古建筑调查纪略》等有关建筑的论文和调查报告,还为署名梁思成的《清式营造则例》一书写了绪论。

这是一本研究我国古代建筑必读的重要工具书。

林徽因在从事建筑科学研究之馀,也开始从事文学创作。

1931年4月,她的第一首诗《谁爱这不息的变幻》以“徽音”为笔名,发表于《诗刊》第二期。

以后几年中,又在《诗刊》、《新月》、《北斗》、天津《大公报》、《文学杂志》等,先后发表了几十篇作品。

大部分是诗歌,也有散文、小说、戏剧和文学评论。

她的诗多数是以个人情绪的起伏和波澜为主题,探索生活和爱的哲理。

诗句委婉柔丽,韵律自然,受到文学界和广大读者的赞赏,奠定了她作为诗人的地位。

当时,她曾应聘为北平女子文理学院外语系讲授《英国文学》课林徽因、泰戈尔、徐志摩程,负责编辑《大公报·文艺丛刊·小说选》,还担任《文学杂志》的编委。

她经常参加北平文学界读诗会等活动。

1936年,平津各大学及文化界发表《平津文化界对时局宣言》,向国民政府提出抗日救亡的八项要求,徽因是文艺界的发起人之一。

在林徽因的著作中,建筑学家的科学精神和作家的文学气质揉合得浑然一体。

她的学术论文和调查报告,不仅有严谨的科学内容,而且用诗一般的语言描绘和赞美祖国古建筑在技术和艺术方面的精湛成就,使文章充满诗情画意。

而在文

学作品中也常用古建筑的形象作比喻。

如《深笑》一诗中,就以古塔檐边无数风铃转动的声音,比喻笑声的清脆悦耳,直上云天,既贴切,又新颖,别具一格。

由于她兼通文理,在建筑学和文学创作上都显露出惊人的才华,所以在30年代就享有“一代才女”的美誉,被列入当时出版的《当代中国四千名人录》,与冰心、庐隐同为著名的闽籍女作家。

关于林徽因的传记有《美丽与哀愁:一个真实的林徽因》,《林徽因寻真》等。

梁思成1901年4月20日在日本东京出生时,是他父亲梁启超因“戊戌政变”失败后流亡日本的第三年。

原籍广东省新会县。

童年时代的梁思成在日本的华侨学校上学,在父亲的影响和督促下,梁思成自幼就攻读《左传》、《史记》等古籍,使他对中国古文化有良好的基础和浓厚的兴趣。

当时是甲午之战和庚子赔款以后,中国屡受外国欺凌,这种环境培养了梁思成浓厚的爱国主义和民族意识。

他11岁由日本回到北京,14岁进清华学校(清华大学前身),这是一所留学美国的预备学校。

梁思成在学习期间,不但学业优秀,而且兴趣广泛。

他爱好美术和音乐,经常为校刊画插图,被聘为美术编辑,他参加学校的合唱队、军乐队,担任过乐队队长和第一小号手;他还爱好体育,喜欢踢足球。

梁思成也很关心政治,五四运动时,他是清华学校“义勇军”等爱国组织的中坚分子。

1923年5月,他去天安门广场参加二十一条国耻日的纪念活动,在途中被军阀金永贵的汽车撞伤,左腿骨折,使他留学美国不得不推迟一年。

1924年,梁思成赴美国入宾夕法尼亚大学学习建筑,他刻苦好学,尤其对西方文化和建筑历史有特殊爱好。

他自己说是用“笨功夫”到图书馆博览群书,研究古代历史,参观古代文物,把著名古建筑一个个默画下来,1927年,以优异成绩获得建筑硕士学位。

接着他到美国哈佛大学入研究生院,准备进行“中国宫室史”的博士论文,但是他感到研究工作不能光在书本中寻找资料而必须到实践中去考察研究,于是决定离开哈佛到欧洲考察建筑。

1928年,梁思成回国后应东北大学之邀去沈阳创办了建筑系,任系主任和教授。

参加中国营造学社

1931年,九一八事变,日本帝国主义侵占东北,梁思成举家迁到北平,他参加了中国营造学社,这是专门从事对中国古代建筑研究的学术机构,他担任法式部主任,从此投入了中国古代建筑的研究。

1937年,抗日战争开始,梁思成收到日方主办的“东亚共荣协会”的请柬,邀他出席会议,他坚决不与侵略者同流合污,立即带领全家长途跋涉于1938年1月到达昆明,1939年,又搬到四川省南溪县的李庄乡下,这时,营造学社的经费来源断绝,有时连工资也发不出。

梁思成的妻子林徽因患了严重肺病,长年卧床不起,他自己也得了脊椎软组织硬化症,行动极为不便,全家陷入了贫病交加的境地。

当时美国有好几处学校和机构邀请梁思成全家去美国工作和治病,但他表示:“国难当头,绝不离开祖国”。

在极端困难的条件下,他率领营造学社的少数同仁坚持在抗日战争后方继续古建筑的调查研究工作,直至抗日战争的胜利。

中华人民共和国成立后,梁思成是中国科学院技术科学部委员,除了仍在清华大学任教授和建筑系主任外,一直以高度热情参加了各项建设工作,先后担任:北京市都市计划委员会副主任、中国建筑学会副理事长、中国美术家协会常务理事、中国文联中国委员会委员、中华中国自然科学专门学会联合会委员、中国科学技术协会委员、建筑科学研

究院建筑理论与历史研究室主任、北京市城市建设委员会副主任等职。

1953年5月,北京市开始酝酿拆除牌楼,对古建筑的大规模拆除开始在这个城市蔓延。

时任北京市副市长的吴晗担起了解释拆除工作的任务,为了挽救四朝古都仅存的完整牌楼街不因政治因素而毁于一旦,林徽因的丈夫,我国著名建筑学家梁思成与吴晗发生了激烈的争论。

由于吴晗的言论,梁思成被气得当场失声痛哭。

其后不久,在文化部社会文化事业管理局局长郑振铎邀请文物界知名人士在欧美同学会聚餐会上,林徽因与吴晗也发生了一次面对面的冲突。

梁思成还积极参加了国家的政治领导活动,曾任:北京市人民委员会委员,政协北京市委员会副主席,第一、二、三届中国人民代表大会代表,三届人代会常务委员。

1959年,梁思成加入中国共产党。

1972年1月9日,病逝于北京。

16岁的林徽因游历欧洲,在英伦期间,结识了当时正在英国留学的徐志摩。

当时徐志摩已是一个两岁孩子的父亲。

情窦初开的林徽因被徐志摩渊博的知识,风雅的谈吐、英俊的外貌所吸引。

两位才情横溢的青年热烈地相恋了,徽因深爱着志摩,但志摩的妻子——张幼仪的影子在她心中总是拂不去,经过痛苦的思索,和父亲一起提前回国了,而且是与志摩不辞而别。

林徽因,建筑学家和作家,为中国第一位女性建筑学家,同时也被胡适誉为中国一代才女,参与设计了中华人民共和国国徽。

三十年代初,与夫婿梁思成用现代科学方法研究中国古代建筑,成为这个学术领域的开拓者,后来在这方面获得了巨大的学术成就,为中国古代建筑研究奠定了坚实的科学基础。

她的文学著作包括散文、诗歌、小说、剧本、译文和书信等,其中代表作为《你是人间四月天》,小说《九十九度中》等。

1955年4月1日清晨去世,年仅51岁。

在林徽因的感情世界里有三个男人,一个是梁思成,一个是诗人徐志摩,一个是学界泰斗、为她终身不娶的金岳霖。

梁思成,男,广东省新会人,是中国著名的建筑学家和建筑教育家。

毕生从事中国古代建筑的研究和建筑教育事业。

系统地调查、整理、研究了中国古代建筑的历史和理论,是这一学科的开拓者和奠基者。

曾参加人民英雄纪念碑等设计,是新中国首都城市规划工作的推动者,建国以来几项重大设计方案的主持者。

是新中国国旗、国徽评选委员会的顾问。