诗歌结构

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:2

诗歌的结构起承转合皆有情诗歌作为一种古老而优雅的艺术形式,在人类文化的发展中扮演着重要的角色。

它不仅是情感的表达工具,更是语言的美学体现。

而诗歌的结构起承转合正是构成诗歌美感的重要元素之一。

无论是诗的开端、发展,还是情节的转折与推进,都体现了情感的变化和情绪的起伏。

诗歌的结构可以分为起、承、转、合四个部分,每个部分都有其独特的特点和作用。

首先是起,它是诗歌表达情感的开端,也是吸引读者注意力的关键。

起往往通过独特的语言、生动的描写和抒发真挚的情感来吸引读者,使读者对诗歌有进一步阅读的欲望。

起可以通过诗歌的开头几行来展示主题或主要情感,比如描述美丽的自然景观、表现出强烈的个人情感或回忆等。

它的目的是打开读者的心扉,引起读者共鸣。

接下来是承,它是诗歌情感的延续和发展。

承会通过更加深入的描写和情感表露,营造出更加饱满的氛围。

在这一部分中,诗人可以展示出自己对于所描绘事物的深刻思考和感悟,以及对于情感的更加真实而复杂的表达。

通过承,诗人可以进一步渲染气氛,增强作品的艺术感染力。

然后是转,转是诗歌情节的转折和发展。

在这个部分中,诗人往往会运用意想不到的手法和开创性的思维来引起读者的注意。

转可以是情感的变化,也可以是意义的变化,以及用于引起读者共鸣和思考的桥段。

通过转,诗人可以使作品更加生动有趣,并为接下来的发展创造条件。

最后是合,它是整个诗歌作品的总结和收束。

合在这里不仅是指情节的结束,还意味着对于主题的总结和对于读者情感的回归。

合可以通过对于前文的回顾和总结,或者通过符合情感高潮的表达方式来达到。

通过合,诗人可以使作品的情感和主题得到完整的表达,并给予读者深刻的感受。

总体来说,诗歌的结构起承转合皆有情,是构成诗歌美感的重要组成部分。

起承转合的运用,使得诗歌的情感在不同的阶段得到展现和发展,引起读者的共鸣和思考。

无论是起的引入,承的发展,转的转折,还是合的总结,都体现了诗歌艺术对于情感和情绪的精妙描绘和表达。

写诗的结构

写诗的结构通常包括以下几个部分:

1. 起承转合:这是古诗的基本结构,起承转合四个字,概括了整个诗歌的布局。

起,

即开头,要引人入胜,激发读者的兴趣;承,即承接上文,使诗歌内容连贯;转,即转换,使诗歌波澜起伏;合,即结尾,要总结全文,给读者留下深刻的印象。

2. 押韵:押韵是古诗的一个重要特点,可以使诗歌更加朗朗上富有节奏感。

押韵通

常分为韵和仄韵,根据诗歌的格和韵律来安排。

3. 对仗:对仗是古诗的又一个重要特点,可以使诗歌更加精炼、富有韵味。

对包括

名词对仗、动词对、形容词对仗等,根据诗歌的内容和形式来安排。

4. 意境:意境是古诗的灵魂,是诗人通过描绘自然、社会、人生事物,表达、思想

和哲理的过程。

意境可以通过比喻、象征、夸张等手法来营造。

5. 修辞:修辞是古诗的语言艺术,可以使诗歌更加生动、形象、感人。

常用的修辞

手法包括排比、对偶、反复、对比等。

6. 节奏:节奏是古诗的音乐美,诗歌更加具有韵律感。

可以通过平仄、节拍、速度

等来创造不同的节奏效果。

7. 格律:格律是古诗的,可以使诗歌更加符合韵律和格律要求。

不同的古诗流派有

不同的格律要求,如七绝、五绝、律诗等。

诗歌结构知识点总结一、诗歌的基本结构1. 诗歌的形式诗歌是一种通过语言运用艺术加工的文学形式。

它以一定的音韵和节奏组织表达思想感情。

在形式上,诗歌可以分为韵文和散文两大类。

韵文是以韵脚为主要特征并且具有鲜明的音乐性,散文则是以抒情为主要特征,并且具有自由度较大的表达,没有规定的韵脚和节奏。

2. 诗歌的节奏诗歌的节奏是指诗歌在语言与韵脚结构上的组织形式。

节奏是诗歌的骨架,是诗歌音响美的基础。

诗歌的节奏可以通过句子的长短、音节的重复、韵脚的运用等来体现。

3. 诗歌的韵脚韵脚是指诗歌中的音韵结构,是由同音节所组成的。

韵脚在诗歌中的运用可以增强诗歌的音律美,是诗歌语言的一种艺术手段。

常见的韵脚有押韵、叠韵、寓韵等。

4. 诗歌的语言诗歌的语言是指诗歌使用的词语和表达方式。

诗歌的语言需要具有诗意,也就是具有文学性和审美性,能够激发读者的情感共鸣。

诗歌语言的使用需要注意形象语言的运用,如比喻、拟人、夸张等。

二、韵律的运用1. 诗歌中的音乐性诗歌具有音乐性,音乐性是诗歌的基本特征之一。

通过句子的长短、韵脚的运用等,可以增强诗歌的音乐性,使得诗歌更加动听。

2. 韵脚的运用韵脚是诗歌构成的基本单位,通过不同的韵脚排列,可以形成诗歌的韵律美。

常见的韵脚有押韵、叠韵、对仗、绕口等。

3. 篇章的分布诗歌中的篇章可以通过整体结构和局部结构来组合,使得整个诗歌具有韵律美。

可以通过重复、回环、摹拟等方式来加强诗歌的韵律感。

三、形象的描绘1. 比喻的运用比喻是诗歌中常见的修辞手段,通过比喻可以表达诗歌的内在含义,增强诗歌的形象感。

2. 拟人的表达拟人是指用人的属性来描绘自然界的事物,能够增强诗歌的生动性和形象感。

3. 夸张的手法夸张是诗歌中常用的手法,通过夸张可以增强诗歌的表现力和艺术性。

四、节奏的运用1. 句子的长短诗歌中的句子需要具有韵律感,可以通过句子的长短来营造节奏感。

2. 音节的重复音节的重复是诗歌中常用的手法,能够增强诗歌的音乐性和节奏感。

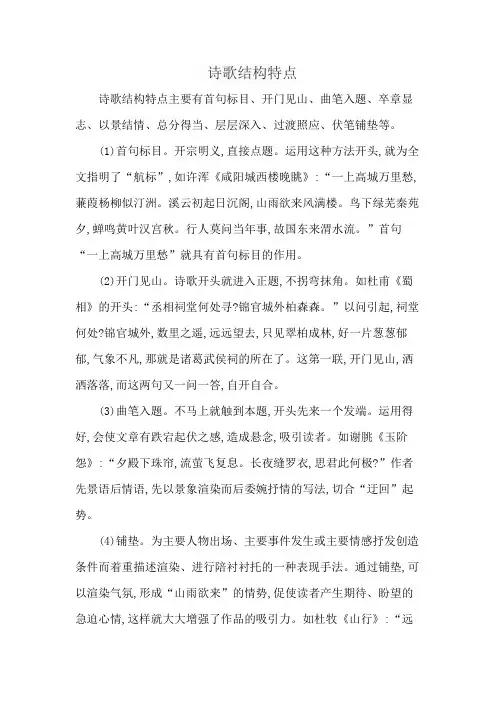

诗歌结构特点诗歌结构特点主要有首句标目、开门见山、曲笔入题、卒章显志、以景结情、总分得当、层层深入、过渡照应、伏笔铺垫等。

(1)首句标目。

开宗明义,直接点题。

运用这种方法开头,就为全文指明了“航标”,如许浑《咸阳城西楼晚眺》:“一上高城万里愁,蒹葭杨柳似汀洲。

溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。

鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋。

行人莫问当年事,故国东来渭水流。

”首句“一上高城万里愁”就具有首句标目的作用。

(2)开门见山。

诗歌开头就进入正题,不拐弯抹角。

如杜甫《蜀相》的开头:“丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

”以问引起,祠堂何处?锦官城外,数里之遥,远远望去,只见翠柏成林,好一片葱葱郁郁,气象不凡,那就是诸葛武侯祠的所在了。

这第一联,开门见山,洒洒落落,而这两句又一问一答,自开自合。

(3)曲笔入题。

不马上就触到本题,开头先来一个发端。

运用得好,会使文章有跌宕起伏之感,造成悬念,吸引读者。

如谢朓《玉阶怨》:“夕殿下珠帘,流萤飞复息。

长夜缝罗衣,思君此何极?”作者先景语后情语,先以景象渲染而后委婉抒情的写法,切合“迂回”起势。

(4)铺垫。

为主要人物出场、主要事件发生或主要情感抒发创造条件而着重描述渲染、进行陪衬衬托的一种表现手法。

通过铺垫,可以渲染气氛,形成“山雨欲来”的情势,促使读者产生期待、盼望的急迫心情,这样就大大增强了作品的吸引力。

如杜牧《山行》:“远上寒山石径斜,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

”“霜叶红于二月花”是全诗的中心句,前三句的描写都是在为这句作铺垫。

(5)伏笔照应。

即诗歌对将要出现的人物或事件作出某种暗示性的铺排,当人物或事件发展到一定程度的时候,再予以“响应”的写作技巧。

如陆游《诉衷情》:“当年万里觅封侯,匹马戍梁州。

关河梦断何处,尘暗旧貂裘。

胡未灭,鬓先秋,泪空流。

此身谁料,心在天山,身老沧洲。

”此词共分两片,下片照应上片。

“心在天山”与“当年”句相应,“身老沧洲”与“关河梦”句相应,目的在于构成对照,抒发词人心酸遗恨的苍凉心情。

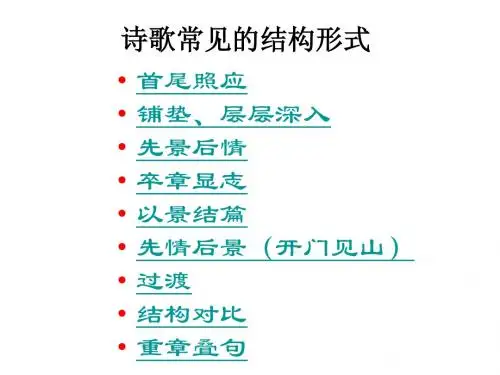

中国古典诗歌尤其是近体诗因其篇幅的短小和字数的限制,在起承转合的结构上,诗人为了表情达意的需要,探索出了许多结构形式,常见的有首尾照应、开门见山、层层深入、重章叠句、先景后情、卒章显志等。

下面就每一种结构作简单的分析,以有助于鉴赏。

1、首尾照应照应是指诗歌篇章间的伏笔照应,又叫呼应,是古典诗歌常见的一种结构形式。

一首诗不论律诗还是绝句,都应有头有尾,前后内容就要有内在联系,前面交待过的话,后面得有照应;后边要照应的话,前边得先有个交待,形成一个有机的整体,这样,诗歌前后才能贯串,情节连贯、脉络清晰、结构紧凑,使读者容易掌握全诗的脉络。

首尾照应,即开头与结尾的照应,这样照应使诗歌在结构上有浑然一体之感,能更加突出主题,起到良好的表达效果。

在一些诗歌中,诗人往往采用今昔、他我、物我照应的方式,来抒发自己或他人情感。

如杜甫《静夜思》:戍鼓断人行,秋边一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

战乱频繁,诗人与兄弟离散,只能寄诗表达思念之情。

凄凉萧瑟的边地秋色更衬托出诗人悲凉的心情,而深刻的人生体验更是诗人创作的动力。

全诗层次井然,首尾照应,承转圆熟,结构严谨。

“未休兵”则“断人行”,望月则“忆舍弟”,“无家”则“寄书不达”,人“分散”则“死生”不明,一句一转,一气呵成。

在安史之乱中,杜甫颠沛流离,备尝艰辛,既怀家愁,又忧国难,真是感慨万端。

稍一触动,千头万绪便一齐从笔底流出,所以把常见的怀乡思亲的题材写得如此凄楚哀感,沉郁顿挫。

2、开门见山开门见山是指诗歌开头就进入正题,不拐弯抹角。

如杜甫《蜀相》:“丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

……”开头一句,以问引起,祠堂何处?锦官城外,数里之遥,远远望去,早见翠柏成林,好一片葱葱郁郁,气象不凡,那就是诸葛武侯祠所在了。

这第一联,开门见山,洒洒落落,而两句又一问一答,自开自合。

再如杜审言《和晋陵陆丞早春游望》的首联“独有宦游人,偏惊物候新”,“独”字当头,“偏”字相衬,如平地高岗,句式突兀,既震慑读者又点题明旨,点出作者处处“惊新”处处怀乡的宦游之慨;李白《行路难三首》(其二)中的“大道如青天,我独不得出”如朔风逼面、铁骑突出,将作者悲愤焦灼之情、磊落不平之气迸射而出。

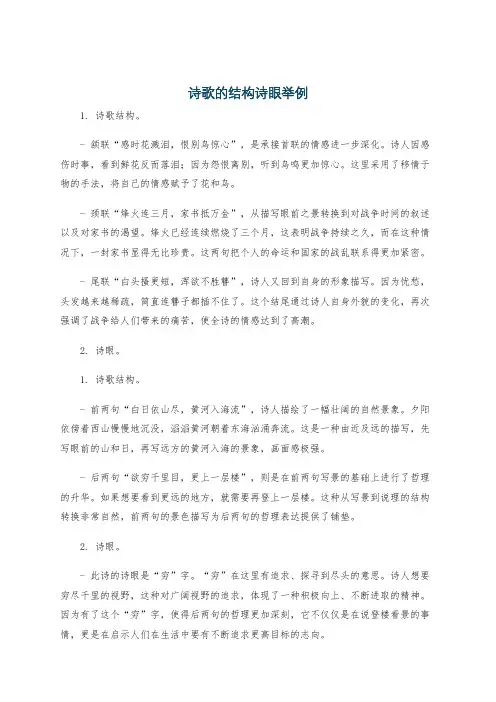

诗歌的结构诗眼举例1. 诗歌结构。

- 颔联“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,是承接首联的情感进一步深化。

诗人因感伤时事,看到鲜花反而落泪;因为怨恨离别,听到鸟鸣更加惊心。

这里采用了移情于物的手法,将自己的情感赋予了花和鸟。

- 颈联“烽火连三月,家书抵万金”,从描写眼前之景转换到对战争时间的叙述以及对家书的渴望。

烽火已经连续燃烧了三个月,这表明战争持续之久,而在这种情况下,一封家书显得无比珍贵。

这两句把个人的命运和国家的战乱联系得更加紧密。

- 尾联“白头搔更短,浑欲不胜簪”,诗人又回到自身的形象描写。

因为忧愁,头发越来越稀疏,简直连簪子都插不住了。

这个结尾通过诗人自身外貌的变化,再次强调了战争给人们带来的痛苦,使全诗的情感达到了高潮。

2. 诗眼。

1. 诗歌结构。

- 前两句“白日依山尽,黄河入海流”,诗人描绘了一幅壮阔的自然景象。

夕阳依傍着西山慢慢地沉没,滔滔黄河朝着东海汹涌奔流。

这是一种由近及远的描写,先写眼前的山和日,再写远方的黄河入海的景象,画面感极强。

- 后两句“欲穷千里目,更上一层楼”,则是在前两句写景的基础上进行了哲理的升华。

如果想要看到更远的地方,就需要再登上一层楼。

这种从写景到说理的结构转换非常自然,前两句的景色描写为后两句的哲理表达提供了铺垫。

2. 诗眼。

- 此诗的诗眼是“穷”字。

“穷”在这里有追求、探寻到尽头的意思。

诗人想要穷尽千里的视野,这种对广阔视野的追求,体现了一种积极向上、不断进取的精神。

因为有了这个“穷”字,使得后两句的哲理更加深刻,它不仅仅是在说登楼看景的事情,更是在启示人们在生活中要有不断追求更高目标的志向。

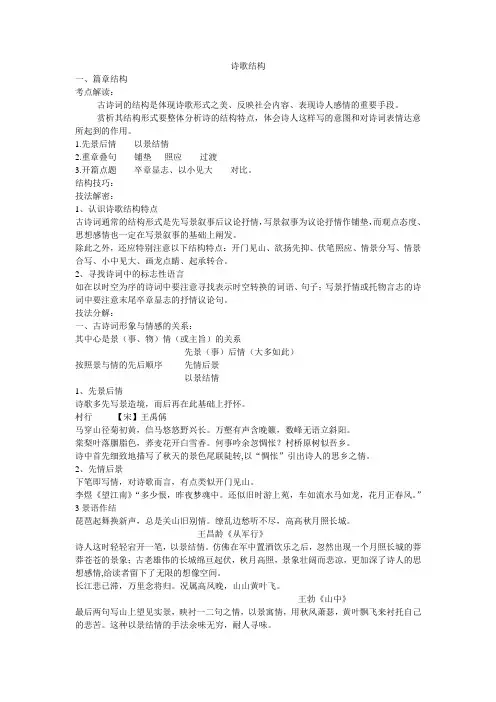

诗歌结构一、篇章结构考点解读:古诗词的结构是体现诗歌形式之美、反映社会内容、表现诗人感情的重要手段。

赏析其结构形式要整体分析诗的结构特点,体会诗人这样写的意图和对诗词表情达意所起到的作用。

1.先景后情以景结情2.重章叠句铺垫照应过渡3.开篇点题卒章显志、以小见大对比。

结构技巧:技法解密:1、认识诗歌结构特点古诗词通常的结构形式是先写景叙事后议论抒情,写景叙事为议论抒情作铺垫,而观点态度、思想感情也一定在写景叙事的基础上阐发。

除此之外,还应特别注意以下结构特点:开门见山、欲扬先抑、伏笔照应、情景分写、情景合写、小中见大、画龙点睛、起承转合。

2、寻找诗词中的标志性语言如在以时空为序的诗词中要注意寻找表示时空转换的词语、句子;写景抒情或托物言志的诗词中要注意末尾卒章显志的抒情议论句。

技法分解:一、古诗词形象与情感的关系:其中心是景(事、物)情(或主旨)的关系先景(事)后情(大多如此)按照景与情的先后顺序先情后景以景结情1、先景后情诗歌多先写景造境,而后再在此基础上抒怀。

村行【宋】王禹偁马穿山径菊初黄,信马悠悠野兴长。

万壑有声含晚籁,数峰无语立斜阳。

棠梨叶落胭脂色,荞麦花开白雪香。

何事吟余忽惆怅?村桥原树似吾乡。

诗中首先细致地描写了秋天的景色尾联陡转,以“惆怅”引出诗人的思乡之情。

2、先情后景下笔即写情,对诗歌而言,有点类似开门见山。

李煜《望江南》“多少恨,昨夜梦魂中。

还似旧时游上苑,车如流水马如龙,花月正春风。

”3景语作结琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。

缭乱边愁听不尽,高高秋月照长城。

------王昌龄《从军行》诗人这时轻轻宕开一笔,以景结情。

仿佛在军中置酒饮乐之后,忽然出现一个月照长城的莽莽苍苍的景象;古老雄伟的长城绵亘起伏,秋月高照,景象壮阔而悲凉,更加深了诗人的思想感情,给读者留下了无限的想像空间。

长江悲已滞,万里念将归。

况属高风晚,山山黄叶飞。

------王勃《山中》最后两句写山上望见实景,映衬一二句之情,以景寓情,用秋风萧瑟,黄叶飘飞来衬托自己的悲苦。

诗歌写作的五种常见结构形式及其运用诗歌作为一种文学形式,具有独特的韵律和美感。

在诗歌创作中,结构形式的选择对于表达和传达诗人的情感和思想起着至关重要的作用。

本文将介绍诗歌写作中五种常见的结构形式,并探讨它们的运用方法。

一、押韵结构押韵是诗歌中最常见的结构形式之一。

通过在诗句中使用相同或相似的音韵,押韵可以增强诗歌的韵律感和节奏感。

例如,唐代诗人杜甫的《登高》中写道:“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

”这里的“哀”与“回”、“下”与“来”形成了押韵的效果,使整首诗更加韵味十足。

二、对仗结构对仗是指在诗句中使用相同的词语或相似的语法结构,以达到平衡和呼应的效果。

对仗可以使诗歌更加流畅和优美。

例如,宋代诗人苏轼的《赤壁怀古》中写道:“抚琴复长啸,壮怀激烈犹存。

”这里的“抚琴”与“壮怀”、“长啸”与“激烈”形成了对仗的结构,使整首诗的意境更加凝练。

三、排比结构排比是指在诗句中使用相同的语法结构或相似的句式,以增强表达的力度和节奏感。

排比可以使诗歌更加有力和引人入胜。

例如,现代诗人顾城的《雨巷》中写道:“我是一个人,在这人的世界里。

我是一个人,我是一个人。

”这里的“我是一个人”形成了排比的结构,使整首诗的情感更加深刻。

四、倒装结构倒装是指在诗句中改变语序,使诗歌更加生动和富有变化。

倒装可以使诗歌的表达方式更加独特和引人注目。

例如,唐代诗人白居易的《赋得古原草送别》中写道:“离离原上草,一岁一枯荣。

”这里的“离离原上草”和“一岁一枯荣”采用了倒装的结构,使整首诗的形象更加鲜明。

五、象征结构象征是指通过使用具有象征意义的词语或形象,以表达诗人的情感和思想。

象征可以使诗歌更加富有内涵和深度。

例如,法国诗人波德莱尔的《秋风颂》中写道:“秋风清,秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。

”这里的“秋风清”和“秋月明”象征着秋天的美丽与凄凉,使整首诗更加富有意境。

以上是诗歌写作中五种常见的结构形式及其运用方法。

诗歌结构(用)一、引言在本文中,我们将深入探讨诗歌的结构。

诗歌结构是指诗歌作品中音韵、韵律、节奏、押韵等要素的组合和呈现方式。

了解诗歌结构对于欣赏和创作诗歌都具有重要意义。

本文将从以下几个方面进行详细介绍。

二、诗句与诗行1、诗句的定义诗句是诗歌中的基本单位,是由若干个字组成的一行文字。

一个诗句通常表达一个完整的意思。

2、诗行的定义诗行是诗歌中的排列单位,由若干个诗句组成。

诗行的长度不固定,可以是一句、两句或更多。

三、韵律与节奏1、韵律的作用韵律是指诗歌中相同或近似的音节的重复出现。

它可以增加诗歌的韵味和魅力,使诗歌更加动听。

2、节奏的作用节奏是指诗歌的音节组织方式和节拍的有节奏感。

节奏能够赋予诗歌以生动的韵律感,使诗歌有一定的节奏感。

四、押韵与音律1、押韵的定义押韵是指诗歌中末尾音节相同或近似的情况。

通过押韵,诗歌可以增加韵味和美感。

2、音律的作用音律是指诗歌中音节的编排和组合方式。

音律的巧妙运用可以使诗歌更加动听和优美。

五、诗的结构类型1、诗句间的结构关系诗句间的结构关系可以分为紧密结构、散体结构和松紧结构等。

不同的结构关系会带给读者不同的阅读体验。

2、诗行之间的结构关系诗行之间的结构关系可以分为对偶结构、并列结构和转折结构等。

通过结构关系的变化,诗歌可以表达不同的情感和意境。

六、附件本文档涉及的附件,请参阅附件文档。

七、法律名词及注释1、法律名词1:注释:是指的意思。

2、法律名词2:注释:是指的意思。

(依此类推,根据实际需要添加相应的法律名词及注释)。

诗歌的结构技巧

诗歌的结构技巧主要包括以下几种:

1. **开门见山**:无论说理或叙事,不拐弯抹角开端即直截了当地切入主题。

2. **伏笔照应**:诗人在描写、叙述过程中,对后面要表现的内容,在前面适当地方提示或暗示一下,而后面应与前面呼应。

这种结构特点可以使作品结构严谨,脉络分明。

3. **先景后情**:情与景分别咏写,贵在层次分明,层层递进。

4. **画龙点睛**:在文章关键处加上一两句精辟的话,点明主旨,使全篇的用意都显露出来。

点睛之笔常用在诗词的结尾。

总的来说,诗歌的结构技巧有助于诗歌更紧凑、有序和富有内涵,提高作品的艺术感染力。

如需了解更多关于诗歌的结构技巧的信息,建议咨询文学教授或阅读诗歌书籍。

诗歌结构的特点及作用

诗歌结构是指诗歌中的形式和布局。

它可以影响诗歌的节奏、韵律和意义。

以下是诗歌结构的几个特点及其作用。

1. 韵律和节奏

诗歌的韵律和节奏是诗歌结构的基本元素。

通过选择特定的音节和重音模式,诗人可以创造出丰富多样的音乐效果。

韵律和节奏可以提升诗歌的美感,使其更加生动有趣。

2. 押韵方案

押韵是指诗句中重音音节之间的音韵相似,是诗歌结构中常见的一种特点。

押韵可以增强诗歌的韵律感和音乐感,使诗歌更加凝练和易于记忆。

不同的押韵方案也可以传递不同的情感和意义。

3. 行与节

在长诗或史诗中,诗歌结构通常包括行与节。

行是诗歌中的一个独立单位,由一行或多行组成。

节则是由若干行组成的更大的单位。

通过行与节的组织,诗人可以展现更复杂的叙事结构和思想发展。

4. 重复和变奏

重复是诗歌结构中常见的修辞手法,通过反复使用某个词语、短语或句子,可以强化表达的效果。

变奏则是对重复进行改变和发展,使诗歌更加丰富多样。

重复和变奏可以增强诗歌的连贯性和表现力。

5. 图像与隐喻

诗歌结构也可以通过图像和隐喻来传递意义。

通过组织和排列图像与隐喻,诗人可以创造出独特的形象和意象,使诗歌更具艺术性和寓意。

通过以上的特点,诗歌结构可以为诗歌赋予韵律感、增强表达力、丰富意义、打造形象和引起读者情感共鸣。

它是诗歌艺术中不可或缺的重要元素,为诗歌带来独特的美感和文化价值。

诗歌结构知识点总结归纳一、诗歌的长度诗歌的长度是指诗歌的篇幅或长度。

根据长度的不同,诗歌可以分为长诗和短诗。

1. 长诗长诗是指篇幅较长的诗歌,一般包括数百行或更多的诗句。

长诗通常围绕一个主题或故事展开,内容丰富,结构复杂,语言深奥。

长诗的结构要求严格,需要有一定的章回分节,使得整个诗篇逻辑清晰,条理分明。

2. 短诗短诗是指篇幅较短的诗歌,一般包括几十行或更少的诗句。

短诗常常以一个意象或情感为中心,紧凑简洁,表现力强。

短诗的结构也是严谨的,要求每个诗句都精炼简洁,表达准确。

二、诗歌的韵律韵律是诗歌中用来构成音韵美的重要手段。

诗歌的韵律可以分为韵脚和节奏两个方面。

1. 韵脚韵脚是诗句中一定位置上的韵母的重复。

韵脚有不同的组合形式,包括押韵、搭配韵、交替韵等。

合理运用韵脚可以增加诗歌的韵律美,使诗歌更加动听。

2. 节奏节奏是指诗歌中音节的长短、重轻、快慢等方面的表现。

不同诗歌有不同的节奏,如古体诗的骈文、现代诗的自由节奏等。

节奏的合理运用可以增强诗歌的韵律感,使诗歌更加富有韵律美。

三、诗歌的排比排比是指诗歌中句与句、词与词之间在意义、形式或音韵上的对应关系。

排比可以增加诗歌的表现力和艺术感染力,使诗歌更加生动和形象。

1. 对仗排比对仗排比是指诗歌中句与句、词与词之间在音韵上的对应关系。

对仗排比包括平起平收、仄起仄收等不同形式,可以增加诗歌的音乐美和艺术感染力。

2. 夸张排比夸张排比是指诗歌中用夸张的手法对比描绘事物,增加诗歌的艺术张力和表现力。

3. 对比排比对比排比是指诗歌中对比描绘事物的一种手法,通过对比使诗歌更加生动和形象。

四、结构的合理运用诗歌结构的合理运用可以增加诗歌的表现力和艺术感染力,使诗歌更加生动和形象。

在诗歌创作中,需要注重结构的合理运用,包括长度、韵律和排比等方面。

只有把握好结构,才能创作出优秀的诗歌作品。

结语:诗歌结构是诗歌创作中不可忽视的重要因素。

合理运用诗歌的长度、韵律和排比等结构要素,可以增加诗歌的表现力和艺术感染力,使诗歌更加生动和形象。

古代诗歌中的八种结构特征

古代诗词是非常讲究结构形式的。

它既体现了诗人的写作思路,又承载着诗歌的思想内容和诗人的思想感情,因此,我们要了解诗歌的一般结构特点,以快速敏锐地整体把握全诗。

在古典诗词中,通常是先写景叙事,后议论抒情,前面的景为后面的议论或抒情作铺垫,而后面的观点态度和思想感情也一定是在前面写景的基础上来阐发。

除此外,我们还要特别注意以下结构特点:

1.开门见山:无论说理或叙事,不拐弯抹角,开端即直截了当地切入本题,这就是开门见山。

2.欲扬先抑:为了张扬某种事物或人物,先把它(他)贬抑下去,制造悬念,形成波澜,突出某个事物、人物或某种思想的常见的表现手法:

3.前后照应:诗人在描写、叙述过程中,对后面要表现的内容,在前面适当地方提示或暗示一下,而后面应与前面呼应。

这种结构特点可以使作品结构严谨,脉络分明。

如苏轼《念奴娇·赤壁怀古》,开始写“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”,后面又写到“一尊还酹江月”,从大江始,又以大江结,前后呼应等。

4.情景分写:情与景分别咏写,贵在层次分明,层层递进。

比如杜甫的《登高》:“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

”诗前半部分写景。

后半部分抒情,在写法上又各有错综之妙。

第一句写山中所闻,第二句写水上所见,第三句紧承第一句“风急”,第四句紧承第二句“渚清”,第五、六句写登高所感,第七句承第五句“作客”,第八句承第六句“多病”,结构非常严谨。

5.情景合写:妙在情景交融,浑然一气,或景中含情,或情中有景。

如柳宗元《登柳州城楼寄漳汀封连四州刺史》:“城上高楼接大荒,海天愁思正茫茫。

惊风乱飚芙蓉水,密雨斜侵薜荔墙。

岭树重遮千里目,江流曲似九回肠。

共来百越文身地,犹自音书滞一乡!”前两联可谓景中含情,后两联可谓情中有景,既融洽又分明。

6.小中见大:即通过描写一件小事物,写出大境界,表现大主题。

有以小景传大景之情,如王湾《次北固山下》中的“潮平两岸阔,风正一帆悬”,以江中一帆顺江而下可以想到江流滔滔不尽的壮观;有以小事表现重大社会内容,如杜牧的《赤壁》;还有的是以有限空间写无限空间,如杜甫的《绝句》其三“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”,从小的窗子里看见大的图景,别有无穷意趣。

7.画龙点睛:即在文章关键处加上一两句精辟的话,点明主旨,使全篇的用意都显露出来的写法;点睛之笔如用在诗词的结尾,这种方法又常常称为“卒章显志”。

这在古典诗词中是常见的写法。

8.起承转合:古典诗词写作上的一种技巧。

一般指对绝句的四句、律诗的四联在写作上的要求。

一般来讲所谓“起”即开头(绝句的第一句,律诗的开头两句,以下类推):“承”即紧承上句(联)的诗意,进一步描写或铺陈,要承接得自然、紧密:“转”即意思的递进或转折,是指诗的内容宕开一笔,使诗内容更加

丰富或境界更加开阔:“合”则是对全诗的“收束”,要对前面的描写起到收束的作用,要“收”得有力,并传达出诗的思想感情,一般要在此句(联)点出诗意或主题。