古诗的结构

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:3

古诗词中几种特殊的句式结构

古代伟大的汉语结构深入到中国文学的根基,古诗词就是最常用的例证。

古诗词写作技巧和形式千变万化,犹如花园里的奇花异草,形制美术妙韵取之不尽,内容浪漫古今兼容。

古代文学以“押韵”为主,古诗词句式结构更是种类繁多,以下便是常见的几种:

一、五言律诗:“五言律诗”是中国古代最为普遍的诗体,也是一种以“四句八言”,分为四句的句型。

其特点为每句都有五个字,句中字重要,押韵形式复杂,具有明显的客观结构特征。

二、七言律诗:七言律诗又称“康诗”或“古拙”,盛行于汉代至清初,是一种以“七句四用”居多的诗体,它有四句和以及三句、五句、六句、七句不等形式,强调诗句的层次感和节奏感,其中的核心是古拙的重韵律。

三、五言绝句:“五言绝句”是古典诗歌中最为常用的一种句式,又叫做“歇后语”,它以一个短的提问,用三句或四句的话答永,并以一段歌颂为结尾,充满意象和韵律,展示诗人的直接观点和深情表达。

四、七言绝句:七言绝句比起五言绝句更加丰富而多彩,它包含了诗歌中行文结构、内容运用、声调节奏和华美韵律等方面的技巧。

七言绝句最大的特征就是用七字行或四句正所陈述事物的关系,既善用直白,又在简洁中彰显诗人智慧与神韵。

总结而言,古诗词的句式结构有五言律诗、七言律诗、五言绝句、七言绝句等多种,其中形制美术妙韵取之不尽,内容浪漫古今兼容。

慢慢分辨,感受古诗的风韵,深入了解古诗词的语法结构,能够学会更多的文学修养。

古诗词的总分结构

古诗词是中国传统文化的重要组成部分,而诗词的总分结构也是其独特的表达方式之一。

在这篇文章中,我们将围绕“古诗词的总分结构”展开探讨。

第一步:总分结构的概念

总分结构是指在诗词中,作者通过总体的表述,再细分为若干个分支,来构成整篇作品的组织结构。

一般情况下,总体和分支之间存在对比和联系,通过这种对比和联系,突出主题,形成整体的艺术效果。

第二步:总分结构的特点

总分结构的特点主要有以下三点。

首先,它能够既展现整体,又展现细节。

作者可以在全文中把握大局,同时重点突出某些部分,避免作品毫无节制的展现。

其次,总分结构可以带来层次感和节奏感。

整体和局部之间的关系是有机的,而且各个部分之间也存在联系和对比。

最后,总分结构能够有效传达主题,把握情感。

有效的总分结构能够体现出作者的思想和情感,达到艺术表现的目的。

第三步:总分结构的应用

总分结构在古诗词中的应用非常广泛,不同的诗人都有不同的写作风格,但总分结构常常是他们共同的表现方式。

比如,李白的《将进酒》就很好地表现了总分结构的特点。

全诗以“君不见黄河之水天上来”为起头,然后通过一系列的描写,把饮酒的场景展现出来,最后再以“英雄走遍天下无人不识,马超六军令(巡)史……”的结尾把主题和情感表达出来,整个诗歌通顺、流畅,节奏感很强。

总之,古诗词的总分结构在传达情感和表现主题方面起到了很大的作用,是古诗词特有的写作模式。

对于读者来说,通过理解和欣赏古诗词中的总分结构,可以更好地理解和感受文化内涵,体会文学艺术的独特魅力。

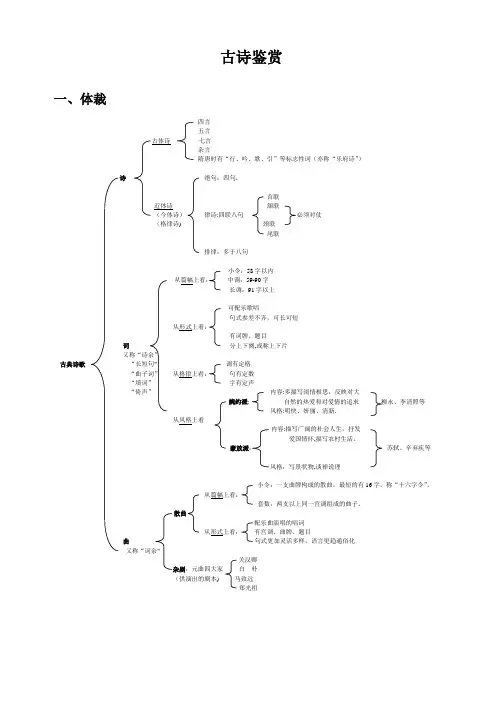

古诗鉴赏一、体裁四言五言七言杂言隋唐时有“行、吟、歌、引”等标志性词(亦称“乐府诗”)诗绝句:四句,首联颔联律诗:四联八句必须对仗(格律诗) 颈联尾联排律:多于八句小令:58字以内从篇幅上看:中调:59-90字长调:91字以上可配乐歌唱句式参差不齐,可长可短从形式上看:有词牌、题目词分上下阕,或称上下片又称“诗余”古典诗歌“长短句" 调有定格“曲子词”从格律上看:句有定数“填词”字有定声“倚声”内容:多描写闺情相思,反映对大婉约派: 自然的热爱和对爱情的追求柳永、李清照等风格:明快、妍丽、清新.从风格上看内容:描写广阔的社会人生,抒发爱国情怀,描写农村生活。

豪放派:苏轼、辛弃疾等风格:写景状物,谈禅说理小令:一支曲牌构成的散曲。

最短的有16字,称“十六字令”。

从篇幅上看:套数:两支以上同一宫调组成的曲子。

散曲配乐曲演唱的唱词从形式上看:有宫调、曲牌、题目曲句式更加灵活多样,语言更趋通俗化又称“词余"关汉卿杂剧:元曲四大家白朴(供演出的剧本) 马致远郑光祖二、类别写景抒情诗从艺术手法上分即使感怀诗咏物言志诗写景抒情诗:要体会诗中情景交融的意境,领会诗人写景所表现的情感,把握其写作技巧和语言特色;咏史怀古诗:要联系背景,领悟情感(感慨兴衰或寄托哀思或托古讽今);游赏送别诗:是借对春光流逝抒发韶华易逝、壮志未酬的感慨,或表达对亲朋、好友、爱人的无限思念之情;羁旅行役诗:是流浪他乡的诗人通过耳闻眼见而触发的对遥远故乡的眺望,对家乡的怀念;山水田园诗:是诗人把山水景物、田园风光以及人文景观作为对象,加以生动形象的描摹刻画,创造出一种田园牧歌式从表现内容上分的生活,使之成为世人抒发情怀、表情达意、寄托理想、娱乐遣兴的有声有色的画卷;(题材)咏物言志诗:一般诗人不直接表露自己的思想感情,而是采用象征、比兴等手法,托物寓意,借题发挥,由此及彼,抒情言志;边塞羁旅诗:反映边疆将士不畏辛劳、保卫边陲、描写将士和亲人相互思念的深沉情感,或讽刺并劝谏拓土开边、穷兵黩武的统治者;赠友送别诗:通过景物渲染离别时凄凉氛围,抒发难离或劝勉之情;闺怨诗:写闺房女子对丈夫久客不归的埋怨或对远在边地征戍的夫君的思念;谈蝉说理诗:是诗人把自己类似禅宗的顿悟或对事理的体察诉之于诗句中,这类诗往往有不食人间烟火之空灵境界。

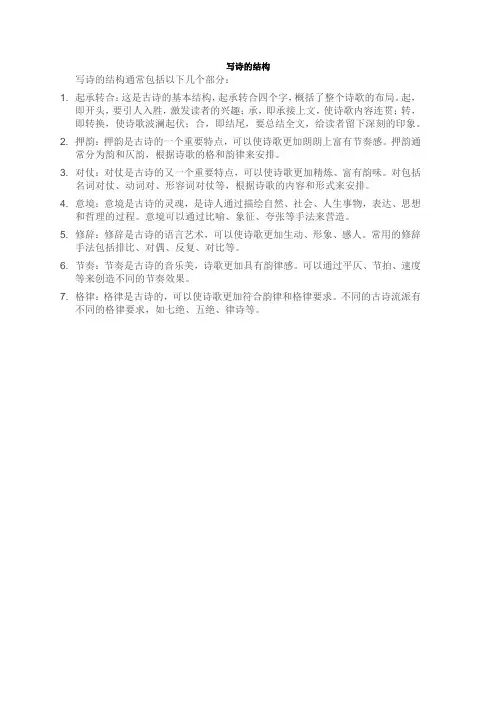

写诗的结构

写诗的结构通常包括以下几个部分:

1. 起承转合:这是古诗的基本结构,起承转合四个字,概括了整个诗歌的布局。

起,

即开头,要引人入胜,激发读者的兴趣;承,即承接上文,使诗歌内容连贯;转,即转换,使诗歌波澜起伏;合,即结尾,要总结全文,给读者留下深刻的印象。

2. 押韵:押韵是古诗的一个重要特点,可以使诗歌更加朗朗上富有节奏感。

押韵通

常分为韵和仄韵,根据诗歌的格和韵律来安排。

3. 对仗:对仗是古诗的又一个重要特点,可以使诗歌更加精炼、富有韵味。

对包括

名词对仗、动词对、形容词对仗等,根据诗歌的内容和形式来安排。

4. 意境:意境是古诗的灵魂,是诗人通过描绘自然、社会、人生事物,表达、思想

和哲理的过程。

意境可以通过比喻、象征、夸张等手法来营造。

5. 修辞:修辞是古诗的语言艺术,可以使诗歌更加生动、形象、感人。

常用的修辞

手法包括排比、对偶、反复、对比等。

6. 节奏:节奏是古诗的音乐美,诗歌更加具有韵律感。

可以通过平仄、节拍、速度

等来创造不同的节奏效果。

7. 格律:格律是古诗的,可以使诗歌更加符合韵律和格律要求。

不同的古诗流派有

不同的格律要求,如七绝、五绝、律诗等。

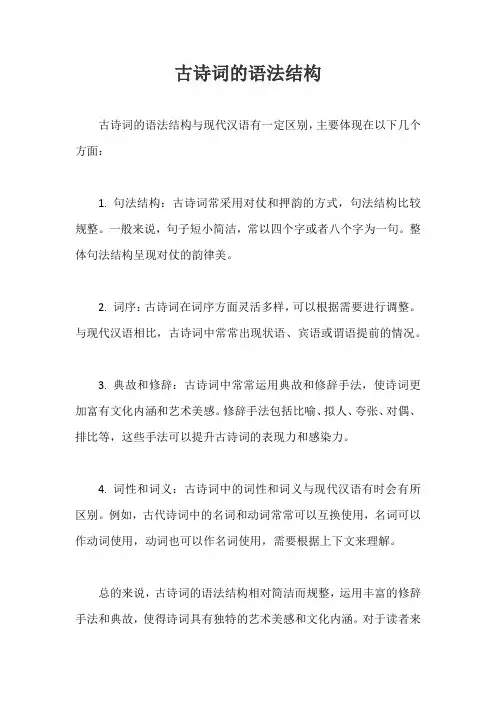

古诗词的语法结构

古诗词的语法结构与现代汉语有一定区别,主要体现在以下几个方面:

1. 句法结构:古诗词常采用对仗和押韵的方式,句法结构比较规整。

一般来说,句子短小简洁,常以四个字或者八个字为一句。

整体句法结构呈现对仗的韵律美。

2. 词序:古诗词在词序方面灵活多样,可以根据需要进行调整。

与现代汉语相比,古诗词中常常出现状语、宾语或谓语提前的情况。

3. 典故和修辞:古诗词中常常运用典故和修辞手法,使诗词更加富有文化内涵和艺术美感。

修辞手法包括比喻、拟人、夸张、对偶、排比等,这些手法可以提升古诗词的表现力和感染力。

4. 词性和词义:古诗词中的词性和词义与现代汉语有时会有所区别。

例如,古代诗词中的名词和动词常常可以互换使用,名词可以作动词使用,动词也可以作名词使用,需要根据上下文来理解。

总的来说,古诗词的语法结构相对简洁而规整,运用丰富的修辞手法和典故,使得诗词具有独特的艺术美感和文化内涵。

对于读者来

说,了解古诗词的语法结构能够更好地理解、欣赏和诠释古代文学作品。

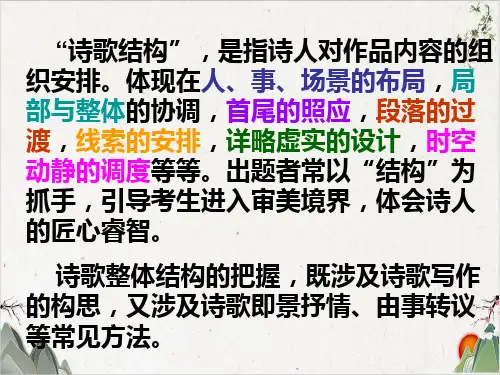

中国古典诗歌尤其是近体诗因其篇幅的短小和字数的限制,在起承转合的结构上,诗人为了表情达意的需要,探索出了许多结构形式,常见的有首尾照应、开门见山、层层深入、重章叠句、先景后情、卒章显志等。

下面就每一种结构作简单的分析,以有助于鉴赏。

1、首尾照应照应是指诗歌篇章间的伏笔照应,又叫呼应,是古典诗歌常见的一种结构形式。

一首诗不论律诗还是绝句,都应有头有尾,前后内容就要有内在联系,前面交待过的话,后面得有照应;后边要照应的话,前边得先有个交待,形成一个有机的整体,这样,诗歌前后才能贯串,情节连贯、脉络清晰、结构紧凑,使读者容易掌握全诗的脉络。

首尾照应,即开头与结尾的照应,这样照应使诗歌在结构上有浑然一体之感,能更加突出主题,起到良好的表达效果。

在一些诗歌中,诗人往往采用今昔、他我、物我照应的方式,来抒发自己或他人情感。

如杜甫《静夜思》:戍鼓断人行,秋边一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

战乱频繁,诗人与兄弟离散,只能寄诗表达思念之情。

凄凉萧瑟的边地秋色更衬托出诗人悲凉的心情,而深刻的人生体验更是诗人创作的动力。

全诗层次井然,首尾照应,承转圆熟,结构严谨。

“未休兵”则“断人行”,望月则“忆舍弟”,“无家”则“寄书不达”,人“分散”则“死生”不明,一句一转,一气呵成。

在安史之乱中,杜甫颠沛流离,备尝艰辛,既怀家愁,又忧国难,真是感慨万端。

稍一触动,千头万绪便一齐从笔底流出,所以把常见的怀乡思亲的题材写得如此凄楚哀感,沉郁顿挫。

2、开门见山开门见山是指诗歌开头就进入正题,不拐弯抹角。

如杜甫《蜀相》:“丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

……”开头一句,以问引起,祠堂何处?锦官城外,数里之遥,远远望去,早见翠柏成林,好一片葱葱郁郁,气象不凡,那就是诸葛武侯祠所在了。

这第一联,开门见山,洒洒落落,而两句又一问一答,自开自合。

再如杜审言《和晋陵陆丞早春游望》的首联“独有宦游人,偏惊物候新”,“独”字当头,“偏”字相衬,如平地高岗,句式突兀,既震慑读者又点题明旨,点出作者处处“惊新”处处怀乡的宦游之慨;李白《行路难三首》(其二)中的“大道如青天,我独不得出”如朔风逼面、铁骑突出,将作者悲愤焦灼之情、磊落不平之气迸射而出。

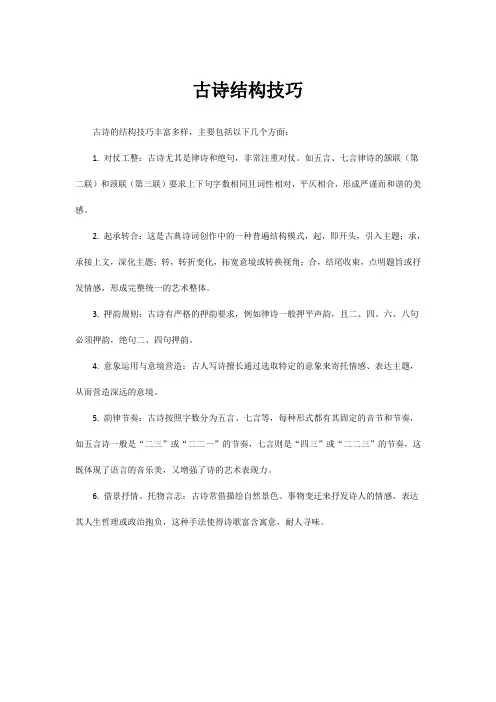

古诗结构技巧

古诗的结构技巧丰富多样,主要包括以下几个方面:

1. 对仗工整:古诗尤其是律诗和绝句,非常注重对仗。

如五言、七言律诗的颔联(第二联)和颈联(第三联)要求上下句字数相同且词性相对,平仄相合,形成严谨而和谐的美感。

2. 起承转合:这是古典诗词创作中的一种普遍结构模式,起,即开头,引入主题;承,承接上文,深化主题;转,转折变化,拓宽意境或转换视角;合,结尾收束,点明题旨或抒发情感,形成完整统一的艺术整体。

3. 押韵规则:古诗有严格的押韵要求,例如律诗一般押平声韵,且二、四、六、八句必须押韵,绝句二、四句押韵。

4. 意象运用与意境营造:古人写诗擅长通过选取特定的意象来寄托情感、表达主题,从而营造深远的意境。

5. 韵律节奏:古诗按照字数分为五言、七言等,每种形式都有其固定的音节和节奏,如五言诗一般是“二三”或“二二一”的节奏,七言则是“四三”或“二二三”的节奏,这既体现了语言的音乐美,又增强了诗的艺术表现力。

6. 借景抒情、托物言志:古诗常借描绘自然景色、事物变迁来抒发诗人的情感,表达其人生哲理或政治抱负,这种手法使得诗歌富含寓意,耐人寻味。

一、概述在五年级上册语文课本中,古诗课文是小学生接触古诗的重要部分。

通过学习古诗,学生们可以领略我国古代文化的博大精深,提高语文素养。

在五年级上册的课本中,共收录了三首古诗,分别是《把酒问月》、《惠崇春江晚景》和《饮湖上初晴后雨》。

这三首古诗代表了不同的诗派和风格,对于学生们的诗歌欣赏和写作都具有重要的指导意义。

二、《把酒问月》的结构《把酒问月》是唐代诗人李白的名篇,全诗由五律组成,每律七句,共三十五句。

诗人以饮酒时问月的形式,表达了自己豪迈、奔放的个性。

诗中描绘了酒、月和诗人自身交织在一起的场景,以及诗人对美酒、皎洁的月光和自由的追求。

1. 打破传统的诗歌结构《把酒问月》在结构上打破了传统的古诗编排方式,没有严格的韵律,给人一种自由而奔放的感觉。

这种非传统的结构更贴合李白豪放不羁的个性特点,展现出他不拘一格的诗歌风采。

2. 完整的表达情感诗人在《把酒问月》中将自己的情感表达得淋漓尽致,通过对酒、月的描绘,表达了对人生、自由和理想的追求。

诗人对月的追问,也暗示了对宇宙、人生、自然的探索和思考。

3. 启发学生自由创作学习《把酒问月》这首古诗,可以启发学生们跳脱现有的诗歌框架,勇于表达自己的情感和思想,大胆地进行创作。

同时也可以引导学生通过诗歌表达对生活、对世界的独特看法,让他们通过诗歌表达内心的情感。

三、《惠崇春江晚景》的结构《惠崇春江晚景》是宋代诗人苏轼的名篇,全诗由七律组成,每律八句,共五十六句。

诗人以江边春景为题材,描绘了春江晚景、游船、风景宜人的情景,表达了对自然美的赞美和对春天的驰骋。

1. 精雕细琢的写景之美《惠崇春江晚景》的结构严谨,通过每一个细节的描写,让读者身临其境,感受到江边春景的美好。

苏轼通过写景,表现了自然美的壮丽和自然与人的和谐。

2. 体现诗人的情感和感悟苏轼在《惠崇春江晚景》中融入了自己的情感和感悟,透露出对春江、游船的喜爱和对自然风光的赞美之情。

作为学生们的语文课文,可以引导学生们通过细致的描写,感受大自然的美好,提高他们的审美能力。

古诗结构技巧一、结构技巧一)综述诗歌的结构技巧可以从景情关系、前后句、诗歌主旨和情感变化四个角度来考虑。

从景情关系方面,可以有先景后情和以景结情两种方式。

从前后句的角度,可以有重章叠句、铺垫、照应和过渡四种方式。

从诗歌主旨方面,可以有开篇点题、卒章显志、以小见大和对比四种方式。

从情感变化角度,可以有抑扬、欲扬先抑的方式。

二)分条详细叙述1.先景后情___的《村行》以描写山水为主,通过描写自然景观来表现人物的情感。

这种方式可以先写景再写情,通过景物的描写来引导读者产生情感共鸣。

2.以景结情___的《从军行》和___的《山中》都采用了以景结情的方式,通过描写自然景观来表现人物的情感,使得诗歌在议论或抒情的过程中,戛然而止,转为写景。

3.重章叠句___的《丑奴儿·书博山道中壁》采用了重章叠句的方式,通过反复咏唱相同或相似的结构形式,既使语言具有音乐美,又在内容上形成鲜明对比。

4.铺垫___的《临洞庭湖赠张丞相》通过前面一系列非主要情节做后面主要情节的准备或到来前的气氛酝酿,使得诗歌的情感更加丰富。

5.过渡(即承上启下)___的《___·送卢梅坡刘过》通过过渡来连接前后两个部分,使得诗歌结构更加紧凑。

6.照应通过对前面所写的作必要的回应,使得诗歌结构显得更加严谨。

例如《丹青引赠曹将军霸》中,___通过铺垫来突出___的高超画技,然后通过照应来对前面的情节作出回应。

赋得暮雨送___应物楚江微雨里,建业暮钟时。

___来重,冥冥鸟去迟。

海门深不见,___。

相送情无限,沾襟比散丝。

这首诗的主题是送别,诗人通过描写暮雨、微风、帆影、鸟鸣、海门、浦树等细节,表达了对离别的感伤和不舍之情。

和___早春游望___审言独有宦游人,偏惊物候新。

___,___。

淑气催黄鸟,晴光转绿苹。

忽闻歌古调,归思欲沾襟。

这首诗以春游为主题,通过描写春天的景色和气氛,表达了诗人对美好生活的向往和追求。

渡百里湖湖面宽千顷,湖流浅半篙。

古诗以字数分类有:二言、三言、四言、五言、六言、七言、八言、九言和杂言体。

1、四言体四言体盛行于西周、春秋战国时期,除《楚辞》外,其他诗作出现不多。

四言诗是古代产生最早的一种诗体。

《诗经》中的《国风》、《小雅》、《大雅》等都是以四言诗为基本体裁。

在先秦两汉的其他典籍里,如《史记》所载《麦秀歌》,《左传》所载《宋城子讴》、《子产诵》等,也都是以四言体为主。

2、五言体五言诗,古代诗歌体裁。

是指每句五个字的诗体,全篇由五字句构成的诗。

五言诗可以容纳更多的词汇,从而扩展了诗歌的容量,能够更灵活细致地抒情和叙事。

在音节上,奇偶相配,也更富于音乐美。

五言诗是每句五个字的诗体。

它作为一种独立的诗体,大约起源于西汉而在东汉末年趋于成熟。

3、六言体六言诗是旧诗的一种体裁,全诗都是六个字一句。

在《诗经》中已有萌芽。

六言散句最早散见于《诗经》。

其中有单句,亦有偶句。

完整而规范的六言诗是在建安时期才出现的。

现存最早最完整的六言诗,是孔融的三首六言诗。

4、七言体七言诗包括七言古诗(简称七古)、七言律诗(简称七律)和七言绝句(简称七绝)。

七言体是古代诗歌体裁,全篇每句七字或以七字句为主的诗体。

它起于汉族民间歌谣。

从梁至隋七言体诗歌逐渐增多,至唐代七言诗才真正发达起来。

七言诗的出现,为诗歌提供了一个新的、有更大容量的形式,丰富了中国古典诗歌的艺术表现力。

5、杂言体杂言诗,因诗中句子字数长短间杂而得名,其句中字数不定,最短仅有一字,长句有达九、十字以上者,以三、四、五、七字相间者为多。

其特点是形式比较自由,便于无所拘束地表达思想感情。

中国古代诗歌整齐划一的格律诗发展到中唐达到巅峰状态(代表诗人是杜甫),因为其形式上的诗美空间已经被唐代的大诗人挖掘而所剩有限,因此唐末五代中国的格律诗向杂言诗发展,形成一个对整齐划一而导致形式有些僵化的格律诗的反拨,而最终定型为“词”这一杂言诗体制形式。

特别知识清单(三)读懂古诗一、知识必备(一)古诗题材、体裁(二)古诗结构1.古诗的一般结构古体诗以自然段为层近体诗绝句前两句写景(次),后两句抒情(第四句最重要) 有的诗讲究起、承、转、合律诗前四句写景(次),后四句抒情(主)词上阕(片)首句渲染气氛写景(次)主句写景尾句过渡下阕(片) 承接上阕(片),表达主旨抒情(主)2.近体诗(主要是律诗)的结构3.律诗中间两联对仗(三)古诗语言古诗语言是语言的变形,它离开了口语与一般书面语,成为一种特异的语言形式,既遵循语言规范,又时时欲超出语言规范。

古诗语言的“变形”:在语言方面,建立格律以营造音乐美;在用词、造句方面,改变词性、改变词序、省略成分等;在修辞方面,常常是互文见义。

由此取得“新、巧、奇、警”的艺术效果;增加语言容量,以取得多义的效果;强化语言的启发性,以取得写意传神的效果。

但语言的“变形”都服从表情达意的目的,而非文字游戏。

古诗语言变形的地方,往往是读懂诗歌的难点。

二、方法路径(一)找准最直接的路径——标题、情语和注释1.读标题,挖信息标题,通常是诗歌内容和形式等信息的重要载体,是解读诗歌的第一把钥匙。

其蕴含的信息有:①提示写作的时间、地点、对象、事件、主旨;②交代写作缘由或目的,暗含情感;③奠定诗歌的感情基调;④表明诗歌的题材或体裁;⑤暗示诗歌的表达技巧。

2.抓情语,明主旨诗歌如果有直接表达作者情感的词语或句子,就应紧紧抓住,这是理解诗情的一条捷径。

情语多出现在诗的后半部分,尤其是尾句,还有词的下阕。

有时作者也“移情”到景、物中,如杜甫《登高》“风急天高猿啸哀”中的“哀”字。

当然,诗中所谓的“情语”并不都是作者最真实的情感表达,有的诗人会故意用反语(这种情况很少)。

但绝大多数情况下,我们都是能够通过抓住“情语”进而读懂诗歌的。

3.读注释,明暗示诗后如果有注释,则注释也蕴含着丰富的信息,知晓这些信息,会对读懂诗歌有直接的帮助。

(二)找准最稳妥的路径——关键字词、景事情和尾句1.抓关键字词,突破理解障碍中国古典诗歌大都篇幅短小,语言高度凝练、概括、含蓄而有跳跃性。

四、结构在诗歌的结构安排上,诗人也是独具匠心的。

常用的结构模式有:(一)层层渲染、铺垫渲染是用各种表现手法着重描写,以加强气氛,突出人物,深化主题,是描写技法之一.(1)渲染的对象。

渲染的对象主要是环境、气氛、事件和人物.(2)渲染的手法。

渲染的手法主要有反复、排比、层递、摹写等.(3) 渲染的原则。

在于应围绕一个中心进行铺陈,不应过度追求浓词艳藻.渲染的方式有正面直接摹绘及侧面间接烘托。

(4)渲染的种类有景物渲染、环境渲染、气氛渲染、细节渲染、情绪渲染、行为渲染、语言渲染等。

铺垫是为主要人物出场或主要事件发生创造条件而着重描述渲染的技法,描写手法之一。

(1)铺垫的特点.铺垫是主要情节蓄积、酝酿的过程。

(2)铺垫的作用。

铺垫是主要情节的基石,能增加情节张力,制造悬念,使情节具有合理性。

(3)铺垫的原则.要引而不发、自然合理。

(4) 铺垫的种类。

1)从情节发展的方向来分,有正铺、反铺之别。

正铺是铺垫的方向与情节发展的方向完全一致,又叫正面铺垫。

反铺是铺垫的方向与情节发展的方向完全相反,出乎意料之外,又叫反面铺垫. 2)从铺垫手法来分,又有伏笔铺垫、悬念铺垫、衬托铺垫(又叫垫衬)、铺陈铺垫(用铺陈事物的方法,渲染气氛,制造声势)之别。

宝玉挨打(33)是伏笔铺垫,《红楼梦曲》就是一种悬念铺垫。

,如:江南可采莲作者:佚名江南可采莲,莲叶何田田!鱼戏莲叶间。

鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北. 【按】此为汉代民歌,诗中大量运用重复的句式和字眼,表现了古代民歌朴素明朗的风格.诗歌描绘了江南采莲的热闹欢乐场面,从穿来穿去、欣然戏乐的游鱼中,我们似乎也听到了采莲人的欢笑. 【田田】叶子浮出水面相连接的样子。

江上看山苏辙朝看江上枯崖山,憔悴荒村赤如赭。

暮行百里一回头,落日孤去霭新画.前山更新色更深,谁知可爱信如今。

唯有巫山最浓秀,依然不负远来人。

析:此诗通过色彩的层层渲染,描绘出一幅幅美景:“赤如赭”的“荒村”、“落日”时分的“霭新画”、“更新色更深”的“前山”,已让诗人观止,抒发感叹——谁知可爱信如今!却哪知巫山最浓秀?层层的渲染,达到很好的艺术效果。

古诗体的折线型结构诗词入门1、学写诗填词途径:由清诗清词入手为佳2、五字真言:熏模学练默熏-多读多背;模-摹写,步韵和韵拟做;学-功夫在诗外。

锻炼思想深度和广度来提升美的感知力,组织优美的语言来表达思想练-勤加练习;默-融会贯通,形成自己的审美倾向与风格3、近体诗格律核心:1、仄仄平平仄:拗救-出句仄仄平仄仄或仄仄仄仄仄,对句必须拗救为平平平仄平或仄平平仄平2、平平仄仄平:孤平-当句救仄平平仄平3、平平平仄仄:等价-平平仄平仄4、仄仄仄平平:三平尾须避免4、属对:言对与事对言对-意思字面相对/事对-用典使事相对实字与虚字实字-名词数词量词虚字-动词形容词副词活虚字-动词死虚字-形容词副词三要诀1、古人名家对句中选一句,自己来对另一句,然后比较分析总结2、“对”不是找反义词,也不是时间对时间空间对空间,而是考虑上下联意象之间呼应与对比的张力3、相比言对,事对更表达更深的含义5、从五律开始学习写诗练习方法:《瀛奎律髓》+《诗韵合璧》练习方法:因联成诗炼字技巧:一句之中一虚字两句压缩成一句以逆胜顺:句中动词形容词置于最后起承转合排列意象:通过虚字让意象之间产生联系以形成意象群相邻意象之间要有关联意象的本身的感情色彩要与虚字相谐虚实相生虚-写景叙事为虚实-抒情议论为实时空时间:今昔对比、永恒瞬间空间:跳跃转换、大小相形借题发挥有话则短,无话则长兴、赋、比6、七律尽量不要用叠字尽量不要用句内对7、七绝章法起承垫结:第三句垫远垫高,无独立意义,配合第四句结句8、五言古诗古体诗邻韵通押,p196避免律句相对近体诗起承转合/起承垫结的闭环结构,古体诗是折线形开放结构9、七言古诗阴阳相济、中和之美:端庄杂流丽、刚健含婀娜随手波折,随步换形10、从长调开始学习填词词别是一家,要眇宜修-外形昳丽、宜于修饰,本色当行-词宜于表达曲折幽深的情感,上不可似诗、下不可似曲《校刊词律》、《唐五代两宋词选释》、开明书店版《唐宋名家词选》、《宋词绪》温、韦、冯宜细读成诵浙西词派:朱彝尊-家白石而户玉田清空骚雅常州词派:周济-问途碧山,历梦窗、稼轩,以还清真之浑化-《宋四家词选·序论》张惠言-以有寄托入,无寄托出分句:豆/读,尖头句,尖头对,鼎足对,扇面对分片:单调,双调,三叠词(双拽头),四叠词(起承转合)用笔:一气贯注,盘旋而下-《八声甘州》无垂不缩,无往不复:笔笔断、笔笔续,留-吴文英《宴清都·连理海棠》用典则雅:事典/语典-前人诗句化为词朱庸斋:清季六家:蒋春霖,王鹏运,朱祖谋,郑文焯,况周颐,文廷式近代冯平:师周吴、问途碧山、余子为友。

四、结构在诗歌的结构安排上,诗人也是独具匠心的。

常用的结构模式有:

(一)层层渲染、铺垫渲染是用各种表现手法着重描写,以加强气氛,突出人物,深化主题,是描写技法之一。

(1)渲染的对象。

渲染的对象主要是环境、气氛、事件和人物。

(2)渲染的手法。

渲染的手法主要有反复、排比、层递、摹写等。

(3)渲染的原则。

在于应围绕一个中心进行铺陈,不应过度追求浓词艳藻。

渲染的方式有正面直接摹绘及侧面间接烘托。

(4)渲染的种类有景物渲染、环境渲染、气氛渲染、细节渲染、情绪渲染、行为渲染、语言渲染等。

铺垫是为主要人物出场或主要事件发生创造条件而着重描述渲染的技法,描写手法之一。

(1)铺垫的特点。

铺垫是主要情节蓄积、酝酿的过程。

(2)铺垫的作用。

铺垫是主要情节的基石,能增加情节张力,制造悬念,使情节具有合理性。

(3)铺垫的原则。

要引而不发、自然合理。

(4)铺垫的种类。

1)从情节发展的方向来分,有正铺、反铺之别。

正铺是铺垫的方向与情节发展的方向完全一致,又叫正面铺垫。

反铺是铺垫的方向与情节发展的方向完全相反,出乎意料之外,又叫反面铺垫。

2)从铺垫手法来分,又有伏笔铺垫、悬念铺垫、衬托铺垫(又叫垫衬)、铺陈铺垫(用铺陈事物的方法,渲染气氛,制造声势)之别。

宝玉挨打(33)是伏笔铺垫,《红楼梦曲》就是一种悬念铺垫。

,如:江南可采莲作者: 佚名江南可采莲,莲叶何田田!鱼戏莲叶间。

鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。

【按】此为汉代民歌,诗中大量运用重复的句式和字眼,表现了古代民歌朴素明朗的风格。

诗歌描绘了江南采莲的热闹欢乐场面,从穿来穿去、欣然戏乐的游鱼中,我们似乎也听到了采莲人的欢笑。

【田田】叶子浮出水面相连接的样子。

江上看山苏辙朝看江上枯崖山,憔悴荒村赤如赭。

暮行百里一回头,落日孤去霭新画。

前山更新色更深,谁知可爱信如今。

唯有巫山最浓秀,依然不负远来人。

析:此诗通过色彩的层层渲染,描绘出一幅幅美景:“赤如赭”的“荒村”、“落日”时分的“霭新画”、“更新色更深”的“前山”,已让诗人观止,抒发感叹——谁知可爱信如今!却哪知巫山最浓秀?层层的渲染,达到很好的艺术效果。

(二)伏笔、照应伏笔,是在文章的故事发生前对将要出现的人物或事件做出某种暗示性的铺排,当事件发展到一定的时候,再予以“响应”的写作技

巧。

戏剧、曲艺创作称为“抖包袱”。

伏笔,是文章峰回路转、达到情节高潮的精彩揭示。

好的伏笔能起到暗示、点题、沟通文章内部联系、逆转人物关系等作用,使文理通顺、合情合理,往往能让人产生会心一笑、心灵共鸣或意外感悟等阅读惊喜;同时能使文章出色生辉,具有独特魅力。

照应。

照应是篇章间的伏笔照应,又叫呼应。

一篇文章要有头有尾,前后内容要有内在联系。

前面交待过的话,后面得有照应;后边要照应的话,前边得先有个交待。

这样,文章前后才能贯串,使读者容易掌握全文的脉络。

(1)照应的作用。

照应能使情节连贯、脉络清晰、结构紧溱。

(2)交代。

交代是文章中,为同后面所写的内容相呼应,而在前面所作的提示或暗示,又叫伏笔。

伏笔是用预示、重复等方法,埋伏下情节发展的线索,为人物的出场和事件的发生准备条件,以叫到结构严密、情节跌冗起伏的艺术效果,又叫伏线,在相声艺术中叫包袱。

(3)照应的种类。

1)首尾照应。

开头与结尾的照应。

2)扣题照应。

围绕主题反复照应。

3)伏笔照应。

先设伏笔,后予交代的照应。

在一些诗歌中,诗人往往采用今昔、他我、物我对照的方式,来抒发自己或他人情感,如:诉衷情陆游当年万里觅封侯,匹马戍梁州。

关河梦断何处,尘暗旧貂裘。

胡未灭,鬓先秋,泪空流。

此生谁料,心在天山,身老沧州!析:此诗共分两阕,下阕照应上阕。

“心在天山”与“当年”句相应;“身老苍州”与“关河梦”句相应,目的在于构成对照,抒发了词人心酸遗恨的苍凉心情。

(三)结构对比对比手法在诗歌中运用较多,因其具有层次性的特点,结构性较强,如:画眉鸟欧阳修百啭千声随意移,山花红紫树高低。

始知锁向金笼里,不及人间自在啼。

析:这首诗就运用了对比手法:前两句(写自由自在,任意翔鸣的画眉)与后两句(写陷入囚笼,失去了自由的画眉)构成对比,结构明晰。

表达作者对禁锢思想、束缚人才现象的抨击和对言论自由、解放人才理想的向往。

(四)卒章显志诗人往往在诗歌的结尾表达自己的心志或情怀。

如李白《梦游天姥吟留别》结尾“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”句,表达诗人要自由自在,驰骋闲放,不为五斗米折腰的心志。

又如其另一首《行路难》尾句“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,表达实现理想的豁达。

诗歌的表达技巧是

多方面的,还有如现实主义与浪漫主义表现手法、欲扬先抑的技巧等等,只要我们在训练中认真总结,归结模式,诗歌表达技巧的鉴赏问题,还是可以解决的。

以动写静、写乐景写豪情《沁园春•长沙》词中含有多种对比,使描绘的形象鲜明。

如“万山红遍”与“漫江碧透”主要是颜色的对比;“鹰击长空”与“鱼翔浅底”,“指点江山”与“激扬文字”主要是动作上的对比;“同学少年”与“万户侯”是明比;“万类霜天竞自由”与人民的被压迫(未在词中点明)是暗含的对比;对比手法的运用极富表现力的语言意境鲜明,富有流动的画面美寄托和象征《死水》;反讽手法的运用绘画美的语言色彩;写实和象征交织;舍其形而传其神《老马》;象征的新颖《祖国啊,我亲爱的的祖国》;深刻的哲理《山民》;反讽和渲染作用《山民》;回忆和对比《卫风》;赋比兴的表现手法;重章迭韵,反复呤唱《无衣》;移情《离骚》;铺陈排比的手法、起兴和尾声《孔雀东南飞》;今昔对比的描写《越中览古》;用写景寄予感慨《石头城》;情景交融,气象宏伟《登高》;借古人抒发自己的抱负《蜀相》;把抽象的感情形象化《虞美人•春花秋月何时了》;融情入景的写法《雨霖铃• 寒蝉凄切》;虚实相生《雨霖铃•寒蝉凄切》;烘托和映衬《念奴娇• 赤壁怀古》;鉴赏诗歌的情致理趣《鹊桥仙》;清新细腻的风格《一剪梅• 红酥手》;词中用事《永遇乐• 京口北固亭怀古》;情景交融,虚实相济的写法《扬州慢•淮左名都》。