带小括号的混合运算一年级下册

- 格式:ppt

- 大小:4.22 MB

- 文档页数:15

带小括号的混合运算例3教学设计教学目标:1.在熟识的游戏活动中,理解小括号的意义,知道算式中有小括号的要先算小括号里面的,会按照正确的运算顺序口算含有小括号的加、减混合运算。

2.在交流、比较的活动中,感受数学符号的简洁性、统一性,培养初步的符号意识。

教学重点:小括号的意义,含有小括号的加、减混合运算顺序。

教学难点:小括号的意义。

教学过程一、口算比赛。

4+3+3= 5+0+3= 3+4+9= 10+5-2=3+2+1= 9-3-4= 10-3+7= 7-0-6=二.在游戏活动中,渗透小括号意义。

(1).游戏探索一:13名同学排成一队。

第一次演示:先有2名同学走出来,再有3名同学走出来(分别站,不靠拢)。

师:这时队伍里还剩下多少名同学?学生说算式,老师板书:13-2-3=8(2).第二次演示:游戏探索一:先是左边站3名同学,右边站2名同学,接着5位同学靠拢站在一起。

师:像这样的游戏过程,我们一般用什么方法计算?这时一共有多少名同学?学生说算式,老师板书:3+2=5老师启发:这时可以看作是一共有几名同学站了出来,队伍里还剩下多少名同学?学生明白游戏活动的意义并说出可以先求两数之和后,老师概括:从13人里面分别减去2人和3人,实际上也可以看作是一共减去5人,要先算“2+3”。

老师板书“13 – 2 + 3”并启发学生思考。

2.在交流活动中,认识小括号的作用。

(1).引发思考师:“13-2+3”按照原来的运算顺序,是从左往右算,然而现在要先算算式右边的加法,你能在“13-2+3”中添上适当的符号,并用这个符号表示先算加法?(2).同桌讨论师:先算右边的加法,你们想在“13-2+3”中添上什么符号?老师注意巡视,并参与到一些学困生的讨论之中。

(3).汇报交流学生可能会出现多种情况,如有的可能在2+3的下面画线,有的可能框,有的可能画圆,有的可能画括号等等。

.抽象概括将同学们所有表示的方法都在黑板上板书。

老师在肯定大家想象力的同时,指出如果每个人一个符号,太乱了,而且不是自己说明,别人家还不知道这个符号的作用,所以,数学家选定了“()”,这个符号就叫“小括号”。

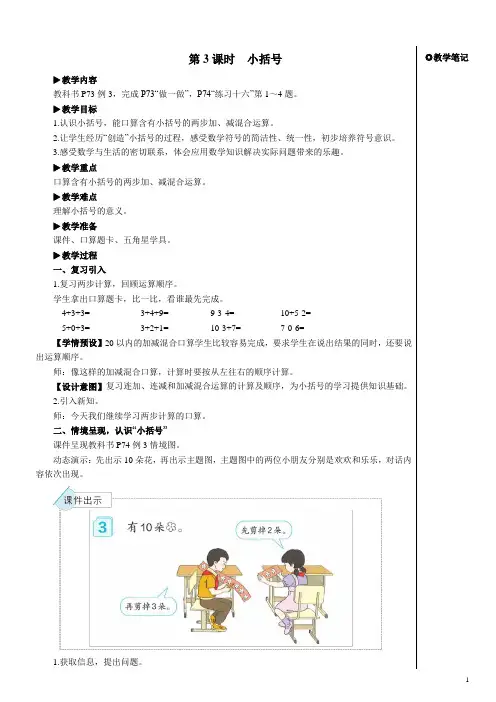

◎教学笔记第3课时小括号▶教学内容教科书P73例3,完成P73“做一做”,P74“练习十六”第1~4题。

▶教学目标1.认识小括号,能口算含有小括号的两步加、减混合运算。

2.让学生经历“创造”小括号的过程,感受数学符号的简洁性、统一性,初步培养符号意识。

3.感受数学与生活的密切联系,体会应用数学知识解决实际问题带来的乐趣。

▶教学重点口算含有小括号的两步加、减混合运算。

▶教学难点理解小括号的意义。

▶教学准备课件、口算题卡、五角星学具。

▶教学过程一、复习引入1.复习两步计算,回顾运算顺序。

学生拿出口算题卡,比一比,看谁最先完成。

4+3+3= 3+4+9= 9-3-4= 10+5-2=5+0+3= 3+2+1= 10-3+7= 7-0-6=【学情预设】20以内的加减混合口算学生比较容易完成,要求学生在说出结果的同时,还要说出运算顺序。

师:像这样的加减混合口算,计算时要按从左往右的顺序计算。

【设计意图】复习连加、连减和加减混合运算的计算及顺序,为小括号的学习提供知识基础。

2.引入新知。

师:今天我们继续学习两步计算的口算。

二、情境呈现,认识“小括号”课件呈现教科书P74例3情境图。

动态演示:先出示10朵花,再出示主题图,主题图中的两位小朋友分别是欢欢和乐乐,对话内容依次出现。

1.获取信息,提出问题。

【学情预设】引导学生完整地表述信息内容:原有10朵花,先剪掉2朵,再剪掉3朵。

师:根据获得的信息,可以提出一个什么数学问题?【学情预设】还剩下几朵花?然后让学生完整地把条件和问题说一说。

【设计意图】通过情境引入,充分为现实情境提供经验支撑。

2.尝试解决,引发认知冲突。

(1)师:求“还剩下几朵花”,你打算怎么解决?试着在练习本上列式。

学生尝试列式,教师巡视。

(2)汇报展示。

师:我看了一下,同学们主要有以下几种方法。

【学情预设】预设1:10-2=8 8-3=5预设2:10-2-3=5预设3:2+3=510-5=5教师板书有代表性的算式。

《带有小括号的加减混合运算》教学反思这节课充分利用信息窗所展示的情景图,并加以铺垫,把计算教学与现实生活有机地结合在一起,激发了学生主动探索数学知识的兴趣和热爱生活的情感。

教学课件的设计很好地吸引了学生的注意力,使学生在听故事的同时轻松地学习数学知识。

这一课的教学目标是:让学生经历带有小括号的混合运算的运算顺序探索过程,体味“小括号”在混合运算中的作用,掌握运算顺序,会计算带有小括号的两步式题,并会列综合算式解决有关的现实问题;培养学生独立思量,独立解决问题和积极参预学习活动的能力。

重点让学生理解括号在混合运算中有改变原来运算顺序的作用。

教学难点是体味小括号的作用,列带有小括号的算式解决现实问题。

例题通过实际问题引出要用小括号的情景。

通过对情境图的分析,先分步列式,然后用综合算式表示,当浮现“50-20÷5”和“(50-20)÷5”这样两个算式时,让学生展开讨论:解决例题中问题应该先算什么?让学生充分地感受要先算减法,可是运算的顺序又不允许怎么办?惟独在算式中添上小括号,改变原有的运算顺序,这样就可以使列出的算式符合解决问题的要求。

通过这样的教学设计,不仅使学生认识到小括号的作用,而且有利于学生理解、掌握含有小括号的混合运算的运算顺序。

最后通过对照练习,进一步认识小括号的作用和含有小括号的混合运算的运算顺序。

备课时感觉设计都还不错,课堂上,从学生的表现,我感到学生参预学习的积极性和主动性还不够高,课堂气氛也没有想象中活跃,在教学例题时,要让学生主动参预、尝试探索。

在今后的教学中,应更巧妙地设计学生喜欢的情境,激发学生学习的兴趣,把学生引入探索新知的新乾坤。

我们应创设让学生主动参预探索的活动过程,练习形式应多样化,这样才干充分调动学生参预学习的积极性,让学生体验到成为学习主人的乐趣,获得探索成功的欢跃,多角度的巩固强化新知。

我发现学生对于“运算中有小括号的要先算小括号里面的”理解的较好,基本都能理解。

人教版一年级下册带小括号的混合运算例3教学设计带小括号的混合运算例3教学设计海南省教育研究培训院特级教师李国良(本文已经发表于2014年山西教育出版社出版的《特级教师同步教学新课程新设计新课例》)教学内容《义务教育教科书数学》(人教版)一年级下册第74页,带小括号的混合运算例3。

教材分析含小括号的加、减混合运算,是在学生已有的不含小括号的加、减混合运算的基础上学习的。

教材采取由实际问题情境引入,让学生提出解决问题的思路,然后用算式表征自己的思考过程,从而引入小括号,体会学习小括号的必要性。

在此基础上,明确含有小括号的加减混合运算的顺序,知道有小括号的要先算小括号里面的,会按照正确的运算顺序口算含有小括号的加、减混合运算。

学生掌握含有小括号的加、减混合运算的顺序,是他们后续学习含有小括号一、二级混合运算的重要基础。

由于一年级学生理解小括号的意义,离不开情境的支撑,因此,在教学的过程中,教师要充分结合学生熟识的现实生活情境进行教学,让学生明确解题思路,同时,通过结合情境,让学生理解“11-2+3”算式中“先加后减”的算理,从而改变学生已有的“从左往右算”的算法,使他们产生认知上的冲突,感受引入小括号的必要性,并在交流、比较的过程中,理解小括号的意义,感受数学符号的简洁性、统一性,培养学生初步的符号意识。

最后,在对比练习中,使学生对含有小括号的加减混合运算顺序有比较清晰的认识,从而掌握运算顺序,巩固新知识。

教学目标1.在熟识的游戏活动中,理解小括号的意义,知道算式中有小括号的要先算小括号里面的,会按照正确的运算顺序口算含有小括号的加、减混合运算。

2.在交流、比较的活动中,感受数学符号的简洁性、统一性,培养初步的符号意识。

教学重点、难点教学重点:小括号的意义,含有小括号的加、减混合运算顺序。

教学难点:小括号的意义。

教学过程一、1分钟口算比赛。

(学生不抄题,直接写得数)10-6+2= 12+6-5= 18-9-9= 18+9-9=学生说出结果的同时,还要着重说出运算顺序,老师最后强调:像这样的加、减混合算式,计算时从左往右算。

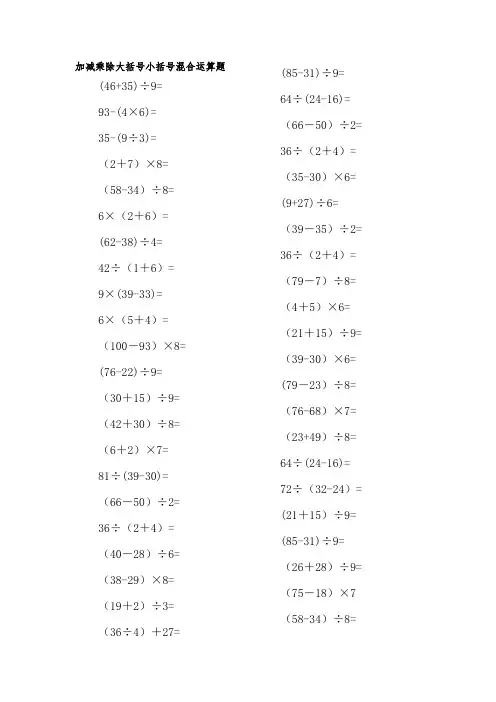

加减乘除大括号小括号混合运算题(46+35)÷9=93-(4×6)=35-(9÷3)=(2+7)×8=(58-34)÷8=6×(2+6)=(62-38)÷4=42÷(1+6)=9×(39-33)=6×(5+4)=(100-93)×8=(76-22)÷9=(30+15)÷9=(42+30)÷8=(6+2)×7=81÷(39-30)=(66-50)÷2=36÷(2+4)=(40-28)÷6=(38-29)×8=(19+2)÷3=(36÷4)+27= (85-31)÷9=64÷(24-16)= (66-50)÷2= 36÷(2+4)= (35-30)×6= (9+27)÷6= (39-35)÷2= 36÷(2+4)= (79-7)÷8= (4+5)×6= (21+15)÷9= (39-30)×6= (79-23)÷8= (76-68)×7= (23+49)÷8= 64÷(24-16)= 72÷(32-24)= (21+15)÷9= (85-31)÷9= (26+28)÷9= (75-18)×7 (58-34)÷8=42÷(1+6)= 6×(5+4)= (66-50)÷2= 36÷(2+4)= (6+2)×7= (19+2)÷3= (36÷4)+27= (58-34)÷8= (75-26)÷7= 64÷(24-16)= (39-30)×6= (79-23)÷8= (19+2)÷3= (36÷4)+27= (4+5)×6= (85-31)÷9=64÷(24-16)= (100-46)÷9= (39-30)×6= (79-23)÷8= (58-34)÷8= (75-26)÷7=(1)、26×4-25÷(125÷25)=99(2)、13+7×2-8=19(3)、24×5-6=114(4)、(37-9)÷7=4(5)、26×4=104(6)、63-7+8÷4=58(7)16×2÷4+3=11(8)91+9×100=991(9)41×7÷2=143.5(10)88-12+12×2=100(11)78×50-1440÷12 = 3780(12)3856÷16+85×16 = 1601(13)4000÷(16+832÷13)= 50(14)(326+95×25)÷37= 73(15)(7236÷18-228)×28=4872(16)(4275-24×75)÷25=99(17)45+15×6= 135(18)6×5÷2×4=60(19)30×3+8= 98(20)400÷4+20= 120(21)10+12÷3=14(22)(80÷20+80)÷4=2.170+(100-10×5)= 120360÷40= 940×20= 80080-25= 55 70+45= 115 90×2= 180 16×6= 96 300×6= 1800 540÷9= 60 30×20=600 400÷4= 100 350-80= 270 160+70= 230 18-64÷8=10 42÷6+20= 27 40-5×7= 5加、减、乘、除四种运算统称四则运算加法的意义:把两个(或几个)数合并成一个数的运算叫做加法。

《含有小括号的两步混合运算》教学目标:1. 学生能够正确地使用大括号和小括号进行混合运算。

2. 学生能够灵活运用四则运算法则解决含有小括号的加减乘除混合运算。

3. 学生能够根据实际问题运用所学知识解决数学问题。

教学内容:一、巩固四则运算法则1. 加减法法则:a. 同号相加,异号相减;b. 加减法可以交换次序,结果不变。

2. 乘法法则:a. 两个正数相乘,积为正;b. 两个负数相乘,积为正;c. 正数与负数相乘,积为负。

3. 除法法则:a. 正数除以正数,商为正;b. 负数除以负数,商为正;c. 正数除以负数,商为负;d. 负数除以正数,商为负。

二、学习大括号和小括号的运算法则1. 大括号和小括号的区别大括号用来括住多个数,表示这些数作为一个整体进行运算,最终称为同类项。

小括号则用来表示括住的数需要优先计算。

2. 括号的运算法则a. 括号里的内容优先计算;b. 先算小括号里的内容,再算大括号里的内容。

三、通过例题学习如何操作含有小括号的加减乘除混合运算1. 例题:5 + 4 x (9 – 3) ÷ 3 – 12. 如何计算:1. 先计算括号里的内容,9-3=6;2. 4x6=24,将24÷3=8;3. 5+8=13;4. 最后减去1,得到结果为12。

四、学习如何应用含有小括号的混合运算解决实际问题1. 例题:小明家今年购买了3000元的家电产品,其中空调占家电的30%,冰箱占家电的40%,其余是电视。

则电视的价格是多少?2. 如何计算:1. 空调占家电的30%,则空调的价格为3000x0.3=900元;2. 冰箱占家电的40%,则冰箱的价格为3000x0.4=1200元;3. 那么电视的价格为:3000-900-1200=900元。

教学过程:一、导入老师可以在班级里利用实物,如草稿纸和小棒棒糖等,让学生亲身体验加减乘除的过程。

例:把班里的40名学生分成4组,1组10人,老师给每组分发了8颗小棒棒糖。

课题:小括号教学内容人教版小学数学教材一年级下册第74页教材分析小括号的认识是在学生已经掌握了连加、连减和加、减混合运算,以及能解决简单的连加、连减和加、减混合实际问题的基础上编排的,这些为小括号的学习提供了知识基础。

小括号这节内容是学生学习四则混合运算的基础。

本节课在数学教学中创设与学生生活密切相关的生活场景,引导学生从现实情境中发现问题、提出问题、解决问题。

教材设计了五角星活动,让学生在具体情境中体会数学的应用价值。

教学目标1.初步感知并理解小括号的作用。

2.掌握带小括号的两步式题的运算顺序,正确口算带小括号的两步式题,3.让学生经历“创造”小括号的过程,初步尝试用符号进行数学表达和数学思考的方法。

具有初步的符号意识。

教学重点认识小括号,理解小括号的意义,能正确计算带有小括号的加、减混合运算教学难点理解小括号的意义教具学具五角星卡纸、剪刀、课件教学设计(一)复习导入口算,并说一说你是如何计算的。

5+2+8= 9-4-2=4+6-7= 8-2+5=师:刚才我们做的加减两步式题的运算顺序是怎样的?生:从左往右算。

师:对!大家表现太棒了。

尤其是第一小组的同学。

老师这里一共有10颗星星,现在剪下3颗星星给第一组。

第三组表现也不错,就再剪下2颗星星给第二组。

(设计意图:这一环节,既复习了旧知,回顾了连加、连减、加减混合算式的计算顺序,为新知的学习做好铺垫。

又通过“闯关夺星”活动,激发了学生的学习兴趣,活跃了课堂学习氛围。

)(二)探究新知1.提出问题,引发思考师:同学们,根据刚刚老师剪星星的活动,你能提出什么数学问题吗?师:谁能将条件和问题完整地说一说?生:一共有10个☆,先剪掉2个,再剪掉3个,还剩几个☆?(设计意图:学生对运算顺序的认识和理解离不开情境的支撑。

由学生熟悉的生活情境引入新课的学习,为学习新知提供研究的素材,为理解运算顺序积累感性经验)2.利用已知,解决问题师:你能列算式解决这个问题吗?生:10-2-3=5板书:10-2-3=5。

第六单元第8课时:小括号(一)年级:一年级教材版本:人教版授课教师单位及姓名:北京市东城区史家教育集团杨昕明指导教师单位及姓名:北京市东城区教师研修中心马隋群一、教学背景简述本节课执教的《小括号(一)》是人教版一年级下册第六单元《100以内的加法和减法(一)》第74页例3的学习内容。

本节课由实际问题情境引入,在学生尝试用不同方法解决问题的过程中引入小括号,体会学习小括号的必要性。

并在此基础上,学习含有小括号的加、减混合运算,掌握含有小括号的加、减混合运算的运算顺序,并会列综合算式解答相关的实际问题。

在本节课学习之前学生已经学习了10以内的加减法,20以内进位加、退位减,整十数加一位数和相应的减法。

本单元还刚刚学习过整十数加、减整十数,两位数加减一位数、整十数。

并且学生已经学习了不带小括号的连加、连减和加减混合运算。

另外,在第一册教材中学生已经学习了大量的图文应用题,所以对于主题图的观察和理解并不困难,他们能运用所学的知识独立解决问题。

但学生在解决问题中对于信息的选择和使用存在着差异。

小括号的学习是本节课的新内容,如何借助学生的生成,产生认知冲突,经历、探究小括号产生的过程,感受引入新的符号的必要性,并且能正确的理解小括号的作用,掌握运算顺序,是本节课的重点也是学生学习的难点。

根据学生的经验和学习困难,形成本节课的教学策略:1.把算理融入情境中,加深学生的理解,突破重难点。

一年级学生理解小括号的意义离不开情境的支撑,因此,在教学过程中要结合学生熟知的现实生活情境进行教学,让学生明确两种不同的解题思路。

从而改变学生已有的“从左往右算”的算法,使学生产生认知上的冲突,感受引入小括号的必要性,并在交流、比较的过程中理解小括号的意义,感受数学符号的简洁性、统一性,培养学生初步的符号意识。

2.在对比练习中,巩固小括号的意义,掌握运算顺序。

通过具体、真实的情境进行演绎,巩固小括号的意义。

使学生对含有小括号的加减混合运算的运算顺序有比较清晰的认识,从而掌握运算顺序,巩固新知识,并会列综合算式解答相关的实际问题。

《带有小括号的混合运算》教案一、教学目标:1. 让学生掌握带有小括号的混合运算的运算顺序和计算方法。

2. 培养学生独立解决实际问题的能力,提高学生对数学的兴趣。

3. 培养学生团队合作精神,提高学生口头表达能力。

二、教学内容:1. 小括号的含义及其在混合运算中的作用。

2. 含有小括号的混合运算的运算顺序。

3. 含有小括号的混合运算的计算方法。

三、教学重点与难点:1. 教学重点:让学生掌握含有小括号的混合运算的运算顺序和计算方法。

2. 教学难点:理解小括号在混合运算中的作用,以及如何调整运算顺序。

四、教学方法:1. 采用直观演示法,让学生通过观察和操作,理解小括号在混合运算中的作用。

3. 采用小组合作学习法,培养学生的团队合作精神和口头表达能力。

五、教学准备:1. 教师准备PPT,内容包括小括号的含义、含有小括号的混合运算的例子等。

2. 学生准备练习本,用于记录解答过程和结果。

3. 教师准备一些实际问题,用于引导学生运用含有小括号的混合运算解决实际问题。

4. 教师准备小奖品,用于激励学生积极参与课堂活动。

六、教学过程:1. 导入新课:通过复习整数混合运算,引导学生发现小括号在运算中的作用,引出本节课的主题——带有小括号的混合运算。

2. 自主学习:学生自主探究小括号在混合运算中的作用,以及含有小括号的混合运算的运算顺序和计算方法。

3. 课堂讲解:教师通过PPT展示含有小括号的混合运算的例子,讲解小括号在运算中的作用,以及运算顺序和计算方法。

4. 课堂练习:学生独立完成一些含有小括号的混合运算题目,教师巡回指导,及时解答学生的问题。

5. 小组讨论:学生分组讨论实际问题,运用含有小括号的混合运算解决这些问题,培养学生的团队合作精神和口头表达能力。

6. 汇报交流:各小组代表汇报讨论成果,其他学生和教师对其进行评价和指导。

8. 课后作业:学生独立完成课后练习,巩固所学知识。

七、课堂纪律:1. 教师提前10分钟进入课堂,做好课前准备。

《小括号》的说课稿各位老师大家好!我今天说课的课题是《小括号》。

我将从以下六方面进行说课。

一、教材分析:《小括号》是小学数学人教版一年级下册第六章“100以内的加法与减法”中第3节“两位数减一位数、整十数”的例3、含小括号的加、减混合运算,是在学生已经学习了不含小括号的加、减混合运算的基础上编排的。

教材由实际问题情境引入,让学生提出解决问题的思路;然后用算式表示自己的思考过程,从而引入小括号,体会小括号的必要性。

在此基础上,再学习含有小括号的加、减混合运算的口算,明确含有小括号的加、减混合运算的运算顺序。

二、学情分析学生已经掌握了连加、连减和加、减混合运算,并能用它解决实际问题,也就是说已具有认识和应用数字的经验和知识基础。

但小学一年级学生正处于由具体形象思维向抽象逻辑思维过渡的阶段。

他们的思维还要借助于形象直观的实物***像或实践操作。

所以对于一年级学生来说,只要学生知道有小括号的先算括号里面的,会按照正确的运算顺序口算含有小括号的加、减混合试题即可。

三、教学目标根据《数学课程标准》20xx版和教材的编写特点及学生的认知规律、认知基础、心理特征我设计了如下的教学目标:1、使学生认识小括号,知道有小括号要先算小括号里面的,能正确计算含有小括号的两步加、减混合运算。

2、让学生经历“创造”小括号的过程,初步尝试用符号进行数学表达和数学思考的方法。

3、让学生感受引入新符号的必要性,体会数学符号的简洁性、统一性,具有初步的符号意识。

四、教学重难点根据我设计的教学目标和一年级学生特点我确定本节课的教学重点和教学难点。

教学重点:理解小括号的意义,能正确计算含有小括号的加、减混合运算。

教学难点:理解小括号的意义。

五、教法与学法《标准》在总体目标中提出要使学生“经历用数学符号和***形描述现实世界的过程,建立数感和符号感,发展抽象思维。

”根据这一理念,这节课我主要采用启发谈话法、讲授法、练习法等方法来引导学生去发现问题、分析问题、解决问题。

《带有小括号的两专混合运算》教学反思本节课主要教学有小括号的混合运算的运算顺序,让学生经历带小括号的混合运算的运算顺序的探索过程,体会小括号在混合运算中的作用,掌握运算顺序。

在教学例题时,鼓励学生先独立解答,然后让学生展开讨论“例题中应该先算什么?再算什么?”让学生充分地感受改变原有的运算顺序,要先算小括号里面的。

通过这样的教学设计,不仅使学生认识到小括号的作用,而且有利于学生理解、掌握带小括号的混合运算的运算顺序。

最后通过对比练习,进一步体会到小括号的作用和带小括号的混合运算的运算顺序。

在本节课的教学中,教师在唤起学生已有知识经验的基础上,让学生迁移类推、自主学习,亲身体会规定运算的运算顺序。

同时,在算式的比较中充分体会小括号在混合运算中的作用,提高学生的思维能力和计算能力。

小升初数学模拟试卷一、选择题1.下面图形是用木条钉成的支架,最不容易变形的时()A.||||B.「二C.|||D.2.某商品售价60元,比原来定价便宜15%,求比原来定价便宜多少元?正确算式是()A.60+(1 -15%)-60B.604-(1 -15%)C.60:(1+15%)-60D.60X(1-15%)3.小明用一块54立方厘米的圆柱形木块削成一个与圆柱等底等高的圆锥形模型,他削去的体积是()立方厘米。

A.18B.36C.27D.254.长方体体积一定,底面积和高()A.成正比例B.成反比例C.不成比例D.既可能成批比例,又可能成正比例5.用分数表示下图中的涂色部分,正确的是()o5-8 B.4_9C.5-9D.3_46.医院要反映出一个病人一天的体温变化情况,最好用()A.条形统计图B.折线统计图C.扇形统计图7.100克水中加入10克盐,那么盐的重量是盐水重量的()A B—c—D—91011118.下列说法正确的有()A.2016年是闰年,它有366天。

B.互质的两个数没有公因数。

C.圆锥的体积等于圆柱体积的§D.分数值一定,分子与分母成反比例9.甲、乙两个圆的半径比是4:3,乙圆的周长是37.68厘米,甲圆的周长是_____厘米.10.某商场卖出两个进价不同的手机,都卖1500元,其中一个盈利50%,另一个亏本20%,在这次买卖中,这家商场()。