第八讲 ,80年代小说

- 格式:ppt

- 大小:332.00 KB

- 文档页数:49

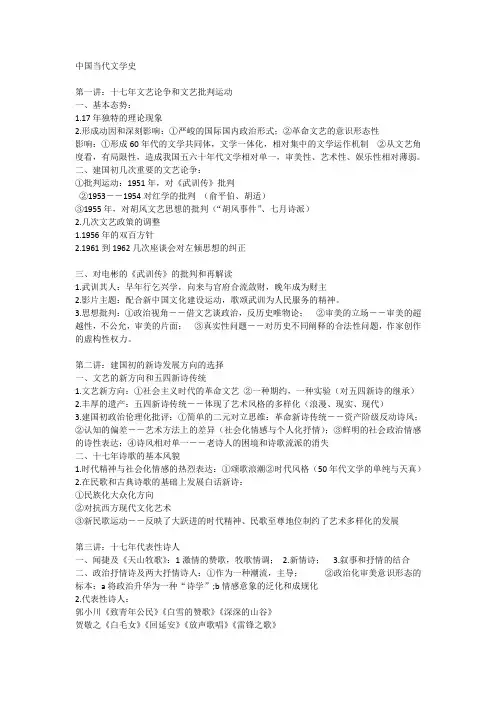

中国当代文学史第一讲:十七年文艺论争和文艺批判运动一、基本态势:1.17年独特的理论现象2.形成动因和深刻影响:①严峻的国际国内政治形式;②革命文艺的意识形态性影响:①形成60年代的文学共同体,文学一体化,相对集中的文学运作机制②从文艺角度看,有局限性,造成我国五六十年代文学相对单一,审美性、艺术性、娱乐性相对薄弱。

二、建国初几次重要的文艺论争:①批判运动:1951年,对《武训传》批判②1953――1954对红学的批判(俞平伯、胡适)③1955年,对胡风文艺思想的批判(“胡风事件”、七月诗派)2.几次文艺政策的调整1.1956年的双百方针2.1961到1962几次座谈会对左倾思想的纠正三、对电彬的《武训传》的批判和再解读1.武训其人:早年行乞兴学,向来与官府合流敛财,晚年成为财主2.影片主题:配合新中国文化建设运动,歌颂武训为人民服务的精神。

3.思想批判:①政治视角――借文艺谈政治,反历史唯物论;②审美的立场――审美的超越性,不公允,审美的片面;③真实性问题――对历史不同阐释的合法性问题,作家创作的虚构性权力。

第二讲:建国初的新诗发展方向的选择一、文艺的新方向和五四新诗传统1.文艺新方向:①社会主义时代的革命文艺②一种期约,一种实验(对五四新诗的继承)2.丰厚的遗产:五四新诗传统――体现了艺术风格的多样化(浪漫、现实、现代)3.建国初政治伦理化批评:①简单的二元对立思维:革命新诗传统――资产阶级反动诗风;②认知的偏差――艺术方法上的差异(社会化情感与个人化抒情);③鲜明的社会政治情感的诗性表达;④诗风相对单一――老诗人的困境和诗歌流派的消失二、十七年诗歌的基本风貌1.时代精神与社会化情感的热烈表达:①颂歌浪潮②时代风格(50年代文学的单纯与天真)2.在民歌和古典诗歌的基础上发展白话新诗:①民族化大众化方向②对抗西方现代文化艺术③新民歌运动――反映了大跃进的时代精神、民歌至尊地位制约了艺术多样化的发展第三讲:十七年代表性诗人一、闻捷及《天山牧歌》:1激情的赞歌,牧歌情调; 2.新情诗; 3.叙事和抒情的结合二、政治抒情诗及两大抒情诗人:①作为一种潮流,主导;②政治化审美意识形态的标本:a将政治升华为一种“诗学”;b情感意象的泛化和成规化2.代表性诗人:郭小川《致青年公民》《白雪的赞歌》《深深的山谷》贺敬之《白毛女》《回延安》《放声歌唱》《雷锋之歌》①开重大的社会题材和豪迈的诗风;②战士和诗人的统一:高度本质化的抒情主体;③艺术多样化的追求和现代格律诗的创造第四讲、革命历史题材小说1.中国革命史的历史风云再现:①主题:合法性;②纪实性品格和英雄主义;③史诗性;2.警觉历史虚无主义:①80年代历史虚无主义黑潮(历史的解构与重述;根源和动因);二、代表性作家作品:1.现代战争叙事体;2.革命英烈史传3.革命通俗传奇4.革命史诗三、《青春之歌》简析1.独特的题材意义2.林道静的形象及成长道路:①出走――与封建旧家庭决裂;②婚变――资产阶级个人的决裂;③革命风暴洗礼的自我批判、再造新我3.革命与爱情的双重变奏:①革命与爱情、青春与梦幻同构;②两条线索相矛盾(日常生活戏剧化)第五讲:农业合作题材小说一、新时代革命叙事主题1.重大题材及意义:消灭私有制,构建农村社会主义公有制生产关系。

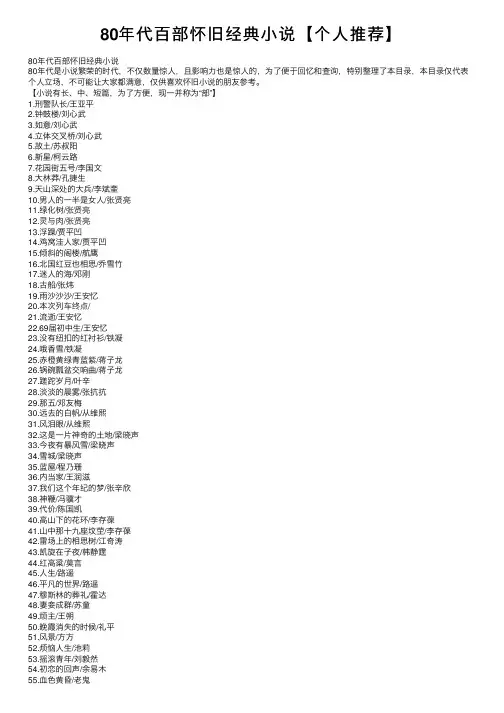

80年代百部怀旧经典⼩说【个⼈推荐】80年代百部怀旧经典⼩说80年代是⼩说繁荣的时代,不仅数量惊⼈,且影响⼒也是惊⼈的,为了便于回忆和查询,特别整理了本⽬录,本⽬录仅代表个⼈⽴场,不可能让⼤家都满意,仅供喜欢怀旧⼩说的朋友参考。

【⼩说有长、中、短篇,为了⽅便,现⼀并称为“部”】1.刑警队长/王亚平2.钟⿎楼/刘⼼武3.如意/刘⼼武4.⽴体交叉桥/刘⼼武5.故⼟/苏叔阳6.新星/柯云路7.花园街五号/李国⽂8.⼤林莽/孔捷⽣9.天⼭深处的⼤兵/李斌奎10.男⼈的⼀半是⼥⼈/张贤亮11.绿化树/张贤亮12.灵与⾁/张贤亮13.浮躁/贾平凹14.鸡窝洼⼈家/贾平凹15.倾斜的阁楼/航鹰16.北国红⾖也相思/乔雪⽵17.迷⼈的海/邓刚18.古船/张炜19.⾬沙沙沙/王安忆20.本次列车终点/21.流逝/王安忆22.69届初中⽣/王安忆23.没有纽扣的红衬衫/铁凝24.哦⾹雪/铁凝25.⾚橙黄绿青蓝紫/蒋⼦龙26.锅碗瓢盆交响曲/蒋⼦龙27.蹉跎岁⽉/叶⾟28.淡淡的晨雾/张抗抗29.那五/邓友梅30.远去的⽩帆/从维熙31.风泪眼/从维熙32.这是⼀⽚神奇的⼟地/梁晓声33.今夜有暴风雪/梁晓声34.雪城/梁晓声35.蓝屋/程乃珊36.内当家/王润滋37.我们这个年纪的梦/张⾟欣38.神鞭/冯骥才39.代价/陈国凯40.⾼⼭下的花环/李存葆41.⼭中那⼗九座坟茔/李存葆42.雷场上的相思树/江奇涛43.凯旋在⼦夜/韩静霆44.红⾼粱/莫⾔45.⼈⽣/路遥46.平凡的世界/路遥47.穆斯林的葬礼/霍达48.妻妾成群/苏童49.顽主/王朔50.晚霞消失的时候/礼平51.风景/⽅⽅52.烦恼⼈⽣/池莉53.摇滚青年/刘毅然54.初恋的回声/余易⽊55.⾎⾊黄昏/⽼⿁56.西线轶事/徐怀中57.沉重的翅膀/张洁58.新兵连/刘震云59.旷野/尤凤伟60.有⼀个美丽的地⽅/张曼菱61.⿊⾊的梦/史晨原62.在没有航标的河流上/叶蔚林63.⽩⾊鸟/何⽴伟64.射天狼/朱苏进65.绝望中诞⽣/朱苏进66.棋王/阿城67.孩⼦王/阿城68.你别⽆选择/刘索拉69.芙蓉镇/古华70.爬满青藤的⽊屋/古华71.张铁匠的罗曼史/张⼀⼸72.犯⼈李铜钟的故事/张⼀⼸73.我那遥远的清平湾/史铁⽣74.⼭道弯弯/谭谈75.公主的⼥⼉/赵⼤年76.美⾷家/陆⽂夫77.⼈到中年/谌容78.那⼭那⼈那狗/彭见明79.蝴蝶/王蒙80.青春万岁/王蒙81.⿊骏马/张承志82.北⽅的河/张承志83.便⾐警察/海岩84.寻找回来的世界/柯岩85.夜幕下的哈尔滨/陈屿86.兵车⾏/唐栋87.铁床/海波88.沙海的绿荫/朱春⾬89.良家妇⼥/李宽定90.乡场上/何⼠光91.陈奂⽣上城/⾼晓声92.⼼⾹/叶⽂玲93.⼀路风尘/王⼩鹰94.鬈⽑/陈建功95.被爱情遗忘的⾓落/张弦96.驼峰上的爱/冯苓值97.天涯孤旅/奚青98.⼲杯⼥兵们/成平99.祸起萧墙/⽔运宪100.索伦河⾕的枪声/刘兆林。

历史小说是小说的一种形式,它以历史人物和事件为题材,反映一定历史时期的生活面貌;长篇作品则可以展示某一时期的生活面貌和历史发展的趋势。

这类作品所描写的主要人物和事件都有历史根据,但容许适当的虚构。

因此,它虽然可以给读者提供一些历史知识,但它的主要目的在于给读者以启示和教育。

革命历史题材小说就是以革命为背景题材的历史小说。

1、“革命历史小说”,在当代中国的文学史话语中,专指1942年《在延安文艺座谈会上的讲话》以后创作的,以1921年中共建党至1949年中华人民共和国成立的这段历史为题材的小说作品。

罗广斌杨益言《红岩》杨沫《青春之歌》曲波《林海雪原》2、【伤痕小说】是社会主义新时期小说创作的一种题材。

20世纪70年代末,“文化大革命”所造成的十年浩劫刚刚结束,一度禁锢的小说创作和整个文坛出现了生机,涌现出一批揭露“文化大革命”“创伤”的小说作品,被称为“伤痕小说”。

如,卢新华的《伤痕》和刘心武的《班主任》就是很典型的代表。

或者为(伤痕文学——由文革亲历者讲述的创伤记忆或以这种记忆为背景的作品。

产生于文革结束后的一段时间,以卢新华的《伤痕》为开端,代表作还有刘心武的《班主任》等等。

这类作品以中短篇为主,艺术上比较粗糙,提示了文学“解冻”的一些重要象征:对个体命运、情感创伤的关注,启蒙观念和知识分子“主体”地位的提出等。

)伤痕文学(概念+现象+代表+意义)“伤痕文学”是经历了文革十年浩劫后最先出现的文学现象。

伤痕文学的内容主要是写社会伤痕和人们的心灵伤痕。

十年动乱所造成的中国社会的悲剧,是一桩牵动亿万人心的巨大社会事件,不能不首先引起作家的深切关注;文革的切肤之痛,积郁十年的愤懑,人民所遭受的折磨和进行的痛苦挣扎,不能不要求文学优先表达。

代表作有刘心武的《班主任》,卢新华的《伤痕》。

伤痕文学意义在于对文革的整体否定,但作为刚刚摆脱文革僵死的创作模式的文学先声,伤痕文学也就十分明显的局限,那就是作品内涵不深,表现技法也比较幼稚。

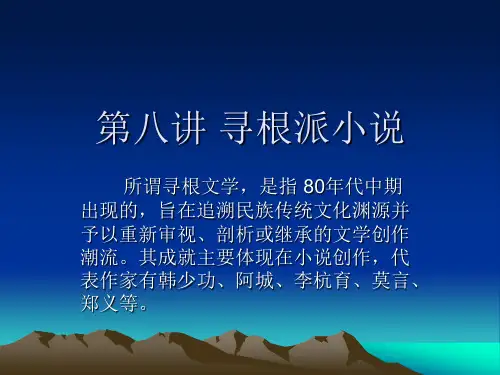

第八章 20世纪80年代小说【教学目的、要求】:了解20世纪80年代小说发展脉络和主要作家作品。

【教学重点、难点】:小说创作潮流与具体作家创作之间的互动关系。

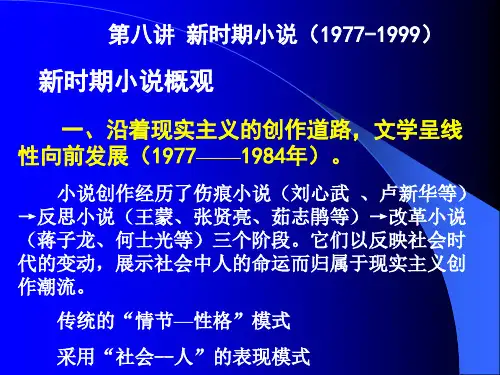

【课时】:6学时【教学内容】:一.20世纪80年代小说创作潮流(一)伤痕文学:1.概念及代表作品:伤痕文学是新时期第一个文学思潮,主要是控诉“文革”给人民留下的精神和身体创伤。

1979年11月期《人民文学》发表了刘心武的《班主任》,标志着新时期小说创作的新突破。

刘心武《班主任》揭露了文革对宋宝琦、谢惠敏等青少年灵魂的扭曲和精神的伤害,通过他们的畸形性格反映了那个时代的畸形本质,发出了“救救被‘四人帮’坑害了的孩子”的时代呼声。

接着卢新华《伤痕》(《文汇报》)1978年8月11日)写“文革”时期的“革命小将”王晓华和“叛徒”母亲的故事。

小说从母女感情,即中国人最为注重的伦理感情人手,揭露了“文化大革命”给普通中国人的生活和心灵带来的无法弥合的创伤。

其他还有孔捷生《在小河那边》、张洁《从森林里来的孩子》、陈国凯《我应该怎么办》、周克芹《许茂和他的女儿们》、莫应丰《将军吟》等。

2.特征:现实主义的重新回归-真实性;个人性、情绪性、政治性;情感上的宣泄色彩,政治上的批判色彩;人道主义的回归。

(二)反思文学:1.概念及代表作品:反思文学是对建国后社会历史生活,特别是对重大政治事件用艺术形式重新审视文学潮流。

对农民悲剧命运的反思:高晓声《李顺大造屋》、《漏斗户主》、《陈奂生上城》、张一弓《犯人李铜钟的故事》、古华《芙蓉镇》;知识分子的精神历程:鲁彦周《天云山传奇》、冯骥才《啊》、张贤亮《绿化树》、张贤亮《男人的一半是女人》;干群关系:王蒙《蝴蝶》、刘真《黑旗》、王蒙《布礼》、张弦《记忆》、茹志鹃《剪辑错了的故事》。

2.特征:具有更多的理性色彩、历史纵深感和较大思想容量,以深邃的历史意识、批判精神和使命感来对历史进行反思与评价,致力写出人物在特定历史时期与环境中的命运与情感。