一轮复习精品:从汉至元政治制度的演变学案人教课标版(新教案)

- 格式:pdf

- 大小:36.34 KB

- 文档页数:5

从汉至元政治制度的演变【教学目标】基础知识:汉的三公、汉的“中朝”、汉的“外朝”、汉的郡县制、汉的刺史制度、隋唐的地方行政制度、隋唐的三省六部、宋的“二府”、宋的地方行政制度、元朝加强皇权的制度、元的行省制度。

能力培养:①通过对中国古代封建专制主义中央集权及其对中国历史发展影响的分析,培养学生运用历史唯物主义和辩证唯物主义的基本观点分析历史问题的能力。

②通过引导学生了解汉元政治制度的演变过程,总结中国古代政治制度的特点,培养学生综合、概括的能力③引导学生重视图示、引文等材料,在对历史材料的研读和分析中,初步掌握处理历史资料的一般方法。

④引导学生运用图表法加强对主干知识的理解,形成本课的知识框架与结构。

情感态度与价值观:①专制主义中央集权的不断加强是它的发展轨迹。

这一古代政治制度的特点,对中国历史发展产生了深远的影响。

它有助于多民族国家的巩固,但也对中国社会的发展进步形成了阻碍。

②无论是汉族还是少数民族政权,都对统一多民族国家的巩固作出过自己的贡献。

【教学重点】中国古代政治制度的主要特点。

【教学难点】从汉至元政治制度演变的过程及对重要历史概念的理解。

【教学方法】谈话法、讨论法、多媒体演示法、讲解法【教学课时】2课时【教学过程】政治制度,是一个内涵极为丰富的概念。

从一般的意义上讲,它可以包含以下一些内容;皇帝制度、中央行政体制和运行机制、地方行政体制和运行机制、军事制度、法律制度、监察制度、财政制度、文教文书符玺等制度、民族政策及有关制度、职官管理制度等。

知识结构:教学设计:(思考与讨论)思考:在中央,君权与相权的此消彼长一直是封建社会难以避免的问题,也是封建统治者一直想解决的问题,那么,根据史实说明从汉至元的历代统治者是怎样解决这一问题的?收到了怎样的成效?带着这个问题,我们今天来学习一些汉到元,历朝皇帝是怎样来解决这个问题的。

一、中央政治制度的演变思考1:汉丞相与秦丞相的职权有何不同?这种变化有何影响?职权:秦丞相,帮助皇帝处理全国的政事,受御史大夫牵制;汉丞相,集决策、司法、行政大权于一身,位高权重。

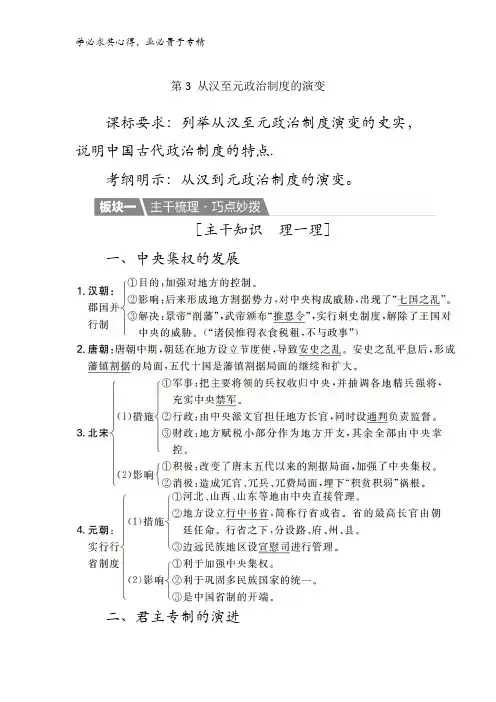

第3讲从汉到元政治制度的演变夯实基础【P4】一、中央集权的发展【基础梳理】汉朝汉初,郡县、封国并存,出现了王国问题。

汉景帝平定“七国之乱”,汉武帝时颁布“推恩令”,使得王国越分越小,中央集权得到加强。

唐朝在地方设置节度使,节度使名为朝廷藩镇,实际上在政治上享有较大的自主权,经济上控制着财权,军事上拥有武装,唐中期安史之乱后形成了藩镇割据的局面。

北宋:加强中央集权。

军事上:主要将领的兵权收归中央,编练禁军。

行政上:中央派文官担任地方长官,同时派通判负责监督。

财政上:地方赋税的一小部分作为地方开支,其余全部由中央掌控。

作用:改变了唐末五代以来藩镇割据的局面,加强了中央集权。

元朝:实行行省制度。

内容:(1)河北、山西、山东由中央直接管理。

(2)地方设行中书省,简称行省或省。

行省拥有经济、军事大权,行省长官由朝廷任命。

(3)边远民族地区设宣慰司进行管理。

意义:行省制度便利了中央对地方的管理,加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一。

它的创立,是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端。

中央集权发展的整体特点地方权力不断削弱,中央集权不断加强。

【重难突破】王国问题及解决1.汉初实行郡国并行制:汉初,郡县数量少,封国势力大、发展快,终于酿成“七国之乱”。

2.汉景帝的初步整治:汉景帝平定叛乱,收回王国的一些权力,开始解决王国问题。

3.汉武帝时期的最终解决:先是实行“推恩令”,削弱王国势力,后来削去大批王侯爵位,彻底铲除王国分裂势力。

【真题演练】【例1】(2016全国Ⅲ)东汉王充在《论衡》中说:“萧何入秦,收拾文书(国家档案文献),汉所以能制九州者,文书之力也。

”其意在说明,西汉成功地实现对全国的统治,是因为汉初(B)A.实行了崇尚儒家的政策B.继承了秦朝的基本制度C.未能充分发挥文书功能D.官吏熟知秦朝典章制度【解析】材料中的“文书”泛指古代的国家档案文献,文书传承着历朝的典章制度和政治经验。

材料表明,西汉成功地实现对全国的统治是因为重视秦朝的文书,意味着继承了秦朝的基本政治制度,即汉承秦制,故B项符合题意。

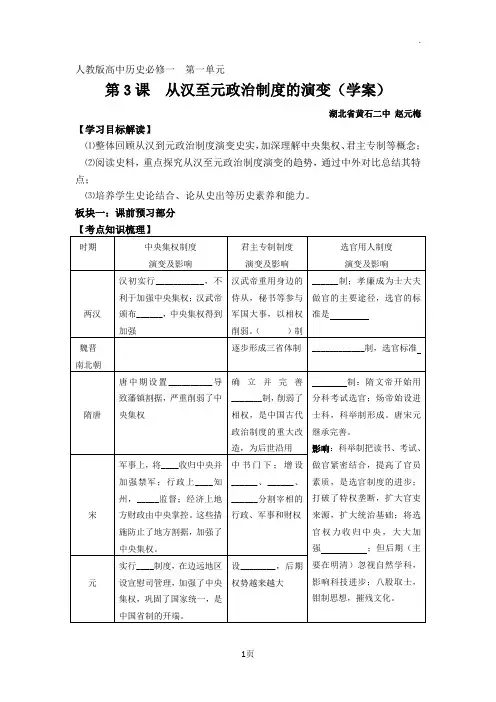

人教版高中历史必修一第一单元第3课从汉至元政治制度的演变(学案)湖北省黄石二中赵元梅【学习目标解读】⑴整体回顾从汉到元政治制度演变史实,加深理解中央集权、君主专制等概念;⑵阅读史料,重点探究从汉至元政治制度演变的趋势,通过中外对比总结其特点;⑶培养学生史论结合、论从史出等历史素养和能力。

板块一:课前预习部分板块二:课堂解决问题【问题探究一】材料一:著名学者黄仁宇在论及某王朝的统治政策时写道:“新朝代遇到的第一个大问题是帝国跨地过广,不能全部由中央集权管制,于是采取了一种‘斑马式’的省级组织。

”材料二“汉兴之初,海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦之败,于是刨裂疆土……尊王子弟,大启九国。

”——《汉书》材料三:汉有天下,矫秦之枉,徇周之制,剖海内而立宗子,封功臣。

数年之间,奔命扶伤之不暇……——柳宗元《封建论》【问题探究二】材料一朱熹在总结北宋败亡的教训时说:“本朝鉴五代藩镇之弊,兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡遂日就困弱。

”——《朱子语类》材料二元朝由北方少数民族蒙古族建立,统一后的疆域北到蒙古、西伯利亚,越过贝加尔湖,南到南海,西南包括今西藏、云南,西北至今新疆东部,东北至外兴安岭、鄂霍次克海,总面积超过1500万平方千米。

材料三《南台备要》记载:“江浙省……调兵剿捕之际,行省官凡有轻重事务,若是一一咨禀,诚恐缓不及事。

……(如今)凡有调遣军情重事及创动官钱,不须咨禀,……交他每(们)从便区处。

”材料四《元史》记载:元朝的行省“凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之”,且一改以前主要以“山川形便”来划分行政区,采取“犬牙交错”的原则,任意将自然环境差异极大的地区拼成一个省级行政区。

板块三、课后复习部分【问题探究三】著名学者余英时指出:科举不是一个单纯的考试制度,它将社会结构紧密地联系了起来,形成一个多面互动的整体,一直发挥着无形的统合功能。

阅读下列材料:材料一科举之善,在能破朋党之私。

第3课《从汉至元政治制度的演变》一、教学目标1、知识与能力:(1)识记皇帝制度、三省六部制、宋朝二府三司、元朝一省二院等有关中央制度的历史概念以及郡国并行制、藩镇节度使、行省等有关地方政治制度的历史概念;(2)理解君权与相权矛盾的发展变化与当时中央政权的强弱盛衰密不可分,理解元朝行省制度的创立是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国行省制度的开端;(3)通过对中国古代选官、用官制度的演变历史,明晰中国封建王朝的发展兴衰,培养学生正确的分析能力。

2、过程与方法:(1)联系时代背景分析各项措施,理解历史概念,并逐步总结出中国古代政治制度的特点;(2)引导学生重视图示、引文等材料,在对历史材料的研读和分析中,初步掌握处理历史资料的一般方法;(3)引导学生运用图表法加强对主干知识的理解,形成本课的知识框架与结构。

3、情感态度与价值观:通过了解汉至元政治制度的演变及其特点,学会运用分析和理解相关历史知识。

二、教学重、难点重点:从汉至元中央和地方的政治制度的演变难点:从汉至元政治制度的特点三、教学方法情境导入法、史料教学法、问题引领法、分组讨论法等四、教学课时:2课时五、教学过程【导入新课】秦始皇统一中国后,继承了商鞅变法的成果和实践了韩非子的理论,创立了封建专制主义中央集权的政治制度,即皇帝制、中央官制和郡县制,把专制主义的决策方式和中央集权的政治制度有机结合起来。

秦始皇首创的专制主义中央集权的政治体制为我国延续两千多年的封建社会选择了政治体制的基本模式。

西汉王朝建立后,刘邦承袭了秦始皇所开创的统一的封建专制主义中央集权制。

通过综合概述上节课内容,导入新课。

一、中央集权的发展:1、汉朝:“汉承秦制”。

两汉时期中央政治制度基本上沿袭秦朝,但又有所变化。

总体趋势:中央对地方管理加强(1)汉高祖:实行郡国并行制,王国势力逐渐强大,威胁中央集权【备课资料】汉代的郡国并行制汉承袭了秦朝的郡县制。

秦统一后,在全国范围内普遍推行郡县制。

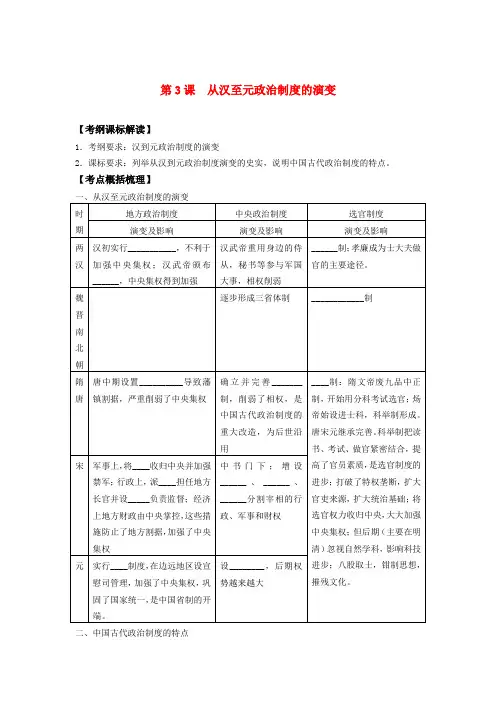

第3课从汉至元政治制度的演变【考纲课标解读】1.考纲要求:汉到元政治制度的演变2.课标要求:列举从汉到元政治制度演变的史实,说明中国古代政治制度的特点。

【考点概括梳理】二、中国古代政治制度的特点1.皇权至上2.高度中央集权3.宗法等级观念影响4.制度不断完善:两个趋势:(1)从中央来看主要特点是:皇权日益加强,相权日益削弱,君主专制制度发展;(2)从地方来看主要特点是:中央对地方的控制日益加强,中央集权,地方分权。

(3)一个适应:选官制度适应集权需要不断发展变化。

【重点难点突破】中央集权制度的确立、完善和加强,反映出封建专制统治加强的轨迹。

中国古代封建帝王对专制主义中央集权制度的发展所起的作用不尽相同。

请回答:(1)中国古代专制主义中央集权制度的核心和本质是什么?(2)在专制主义中央集权制度发展的过程中存在着哪两对基本矛盾?其发展趋势怎样?(3)《新唐书》记载;“宰相之职,佐天子,总百官,治万事,其任重矣。

”试以西汉、唐朝、北宋、明朝为例,说明统治者为防范相权过重的威胁,分别采取了哪些措施?(4)削弱地方权力,加强中央权力一直是专制主义中央集权制度的重要内容之一。

其中西汉、北宋、元各是采取什么措施加强中央集权的?(5)你如何评价这一制度的进步作用和消极影响?【考点强化训练】一、选择题1.长沙屈贾二公祠对联:“亲不负楚,疏不负梁,爱国忠君真气节;骚可为经,策可为史,经天行地大文章。

”其中的“策可为史”是说贾谊《治国策》可以称为“史”。

西汉的贾谊在《治安策》中说:“欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力。

力少则易使以义,国小则亡邪心。

”贾谊这一主张后来发展成为A.分封建国 B.剥夺王侯爵位 C.推恩令 D.“附益之法”2.“国家本置中书,门下以相检察,中书诏敕或有差失,则门下当行驳正。

”此制度始于A.汉魏 B.隋 C.唐 D.北宋3.唐朝中央政府具有较高的行政效率,主要原因在于A .增设机构,独立施政B .分工明确,相互协调C .一职多官,互相牵制D .简化机构,总揽于上4.杨家将的故事是根据宋太宗时期西路军副帅杨业的故事改编的。

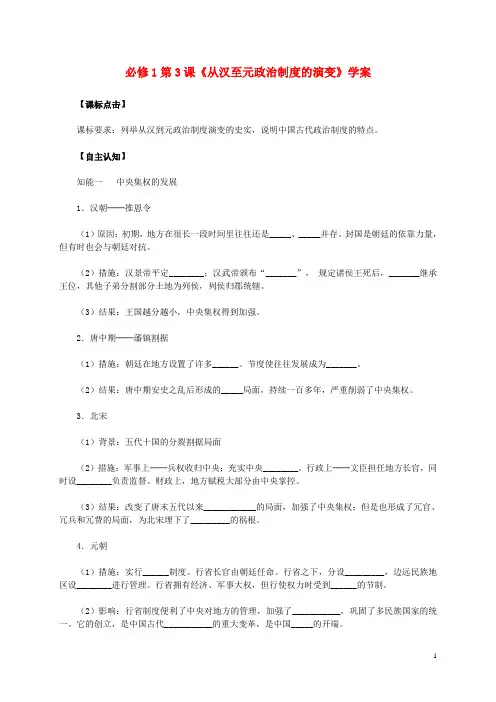

必修1第3课《从汉至元政治制度的演变》学案【课标点击】课标要求:列举从汉到元政治制度演变的史实,说明中国古代政治制度的特点。

【自主认知】知能一中央集权的发展1.汉朝──推恩令(1)原因:初期,地方在很长一段时间里往往还是_____、_____并存。

封国是朝廷的依靠力量,但有时也会与朝廷对抗。

(2)措施:汉景帝平定________;汉武帝颁布“_______”,规定诸侯王死后,_______继承王位,其他子弟分割部分土地为列侯,列侯归郡统辖。

(3)结果:王国越分越小,中央集权得到加强。

2.唐中期──藩镇割据(1)措施:朝廷在地方设置了许多______。

节度使往往发展成为_______。

(2)结果:唐中期安史之乱后形成的_____局面,持续一百多年,严重削弱了中央集权。

3.北宋(1)背景:五代十国的分裂割据局面(2)措施:军事上──兵权收归中央;充实中央________。

行政上──文臣担任地方长官,同时设________负责监督。

财政上,地方赋税大部分由中央掌控。

(3)结果:改变了唐末五代以来____________的局面,加强了中央集权;但是也形成了冗官、冗兵和冗费的局面,为北宋埋下了_________的祸根。

4.元朝(1)措施:实行______制度。

行省长官由朝廷任命。

行省之下,分设_________,边远民族地区设________进行管理。

行省拥有经济、军事大权,但行使权力时受到______的节制。

(2)影响:行省制度便利了中央对地方的管理,加强了___________,巩固了多民族国家的统一。

它的创立,是中国古代___________的重大变革,是中国_____的开端。

【迁移应用】1.《贾谊?治安策》载:“欲天下之治安,莫若众建诸侯而少其力,力少则易使以义,国小则亡邪心。

”贾谊这一“治安策”主要体现为()A.采纳董仲舒建议B.实行郡国并行制C.颁行推恩令D.设立刺史官职2.元朝的行省制度()①继承和推广了秦汉时期的郡县制②加强对边疆地区的管辖③巩固和加强多民族的统一国家的统一④成为后世地方行政区划的基础A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④3.阅读中国某时期的一幅历史地图。

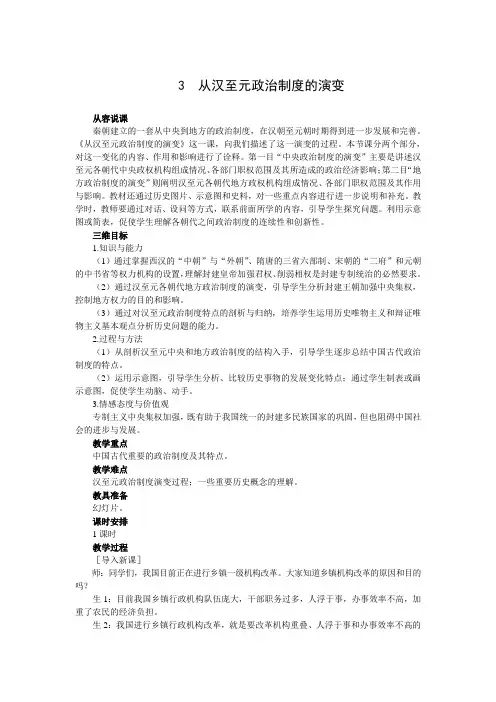

3 从汉至元政治制度的演变从容说课秦朝建立的一套从中央到地方的政治制度,在汉朝至元朝时期得到进一步发展和完善。

《从汉至元政治制度的演变》这一课,向我们描述了这一演变的过程。

本节课分两个部分,对这一变化的内容、作用和影响进行了诠释。

第一目“中央政治制度的演变”主要是讲述汉至元各朝代中央政权机构组成情况、各部门职权范围及其所造成的政治经济影响;第二目“地方政治制度的演变”则阐明汉至元各朝代地方政权机构组成情况、各部门职权范围及其作用与影响。

教材还通过历史图片、示意图和史料,对一些重点内容进行进一步说明和补充。

教学时,教师要通过对话、设问等方式,联系前面所学的内容,引导学生探究问题。

利用示意图或简表,促使学生理解各朝代之间政治制度的连续性和创新性。

三维目标1.知识与能力(1)通过掌握西汉的“中朝”与“外朝”、隋唐的三省六部制、宋朝的“二府”和元朝的中书省等权力机构的设置,理解封建皇帝加强君权、削弱相权是封建专制统治的必然要求。

(2)通过汉至元各朝代地方政治制度的演变,引导学生分析封建王朝加强中央集权,控制地方权力的目的和影响。

(3)通过对汉至元政治制度特点的剖析与归纳,培养学生运用历史唯物主义和辩证唯物主义基本观点分析历史问题的能力。

2.过程与方法(1)从剖析汉至元中央和地方政治制度的结构入手,引导学生逐步总结中国古代政治制度的特点。

(2)运用示意图,引导学生分析、比较历史事物的发展变化特点;通过学生制表或画示意图,促使学生动脑、动手。

3.情感态度与价值观专制主义中央集权加强,既有助于我国统一的封建多民族国家的巩固,但也阻碍中国社会的进步与发展。

教学重点中国古代重要的政治制度及其特点。

教学难点汉至元政治制度演变过程;一些重要历史概念的理解。

教具准备幻灯片。

课时安排1课时教学过程[导入新课]师:同学们,我国目前正在进行乡镇一级机构改革。

大家知道乡镇机构改革的原因和目的吗?生1:目前我国乡镇行政机构队伍庞大,干部职务过多,人浮于事,办事效率不高,加重了农民的经济负担。

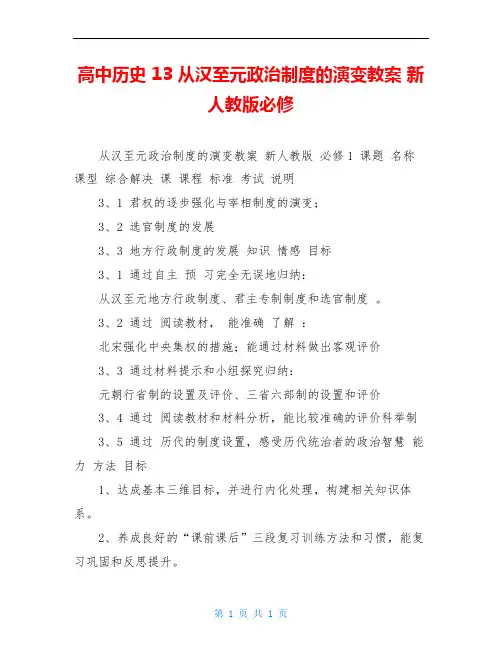

高中历史 13 从汉至元政治制度的演变教案新人教版必修从汉至元政治制度的演变教案新人教版必修1 课题名称课型综合解决课课程标准考试说明3、1 君权的逐步强化与宰相制度的演变;3、2 选官制度的发展3、3 地方行政制度的发展知识情感目标3、1 通过自主预习完全无误地归纳:从汉至元地方行政制度、君主专制制度和选官制度。

3、2 通过阅读教材,能准确了解:北宋强化中央集权的措施;能通过材料做出客观评价3、3 通过材料提示和小组探究归纳:元朝行省制的设置及评价、三省六部制的设置和评价3、4 通过阅读教材和材料分析,能比较准确的评价科举制3、5 通过历代的制度设置,感受历代统治者的政治智慧能力方法目标1、达成基本三维目标,并进行内化处理,构建相关知识体系。

2、养成良好的“课前课后”三段复习训练方法和习惯,能复习巩固和反思提升。

3、通过老师帮助,学会并养成有效适合的解题技巧,追求成绩优效最大化。

4、学会并找到适合自己的、合理有效的处理“课标资料”三者关系的方法。

重点难点3、1 推恩令、行省制、三省六部制、察举制、科举制3、2 三省六部制和科举制的评价学习过程评价任务(内容、问题、试题)学习活动(方式、行为、策略)【创设情境】好了歌“人人说做皇帝好,其实皇帝也烦恼;忠奸难辨睡不好,后宫争宠吃不消;要是官吏选不好,贪污腐败治不了;最怕地方造反了,身家性命也难保。

”这首打油诗道出了皇帝都有哪些烦恼?综合起来,皇帝面临2 大矛盾:中央与地方、君权与相权。

今天我们就从这四方面学习从汉到元的君主政体的演化。

【模块一】中央集权的发展问题1:学生自主阅读教材 P12-13 文本和地图,独立归纳从汉至元各朝地方行政制度以及皇帝强化中央集权的措施?问题2:学生阅读教材 P13第1 自然段与“历史纵横”,归纳北宋强化中央集权措施的分工;并作出评价?问题3:学生阅读 P13 文字及地图,明确元朝行省制:腹里、地方权力设置、评价?一、从汉至元的中央集权制度(地方行政制度):1、过程:汉初(郡国并存制)汉武帝(推恩令)唐(节度使)北宋(三大集权)元(行省制)2、北宋:措施分工:军事上:权归中央、充实禁军行政上:文官任职、通判监督财政上:设转运使、中央掌控评价:前期:加强了中央集权;后期:形成三冗局面,导致积贫积弱3、元朝行省制:【重难点】【创设情境】(2 分钟)教师创设情境、学生感悟体会学生回答:奸臣乱政、官吏选拔、贪污腐败、地方造反。

第3 从汉至元政治制度的演变课标要求:列举从汉至元政治制度演变的史实,说明中国古代政治制度的特点.考纲明示:从汉到元政治制度的演变。

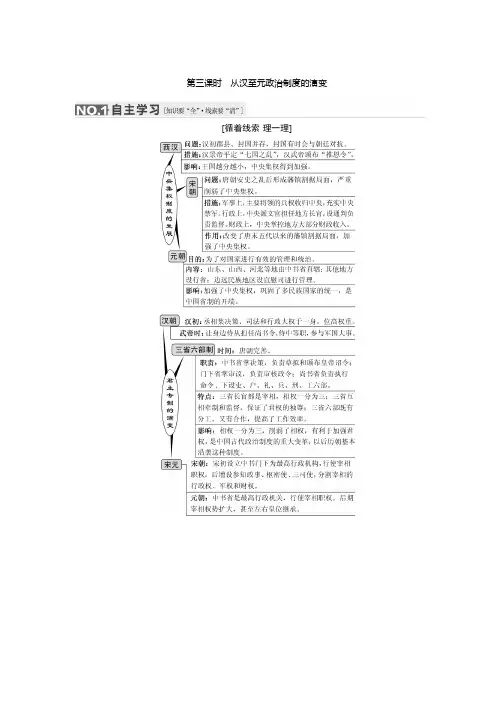

[主干知识理一理]一、中央集权的发展二、君主专制的演进1.汉朝:汉武帝重用身边侍从、秘书等人担任尚书令、侍中等,参与军国大事,以削弱相权。

2.魏晋南北朝:逐步形成尚书省、中书省和门下省三省体制。

3.隋唐:确立三省六部制,中书、门下和尚书省分别负责决策、审议和执行;尚书省下设六部。

(“盖中书省出令,而门下省复之,王命之重,莫大于此")4.北宋:设立中书门下作为最高行政机构,增设参知政事、枢密使和三司使,分割宰相的行政权、军权和财权。

5.元朝:中书省是最高行政机关,行使宰相职权.三、选官、用官制度的变化1.汉朝:实行察举制,举荐孝廉做官.2.魏晋南北朝时期:实行九品中正制,世家大族子弟依靠门第即可步入仕途。

3.隋唐:实行科举制①过程:隋文帝时,开始采用;隋炀帝时,开始设立进士科;唐宋元各朝继承并完善.②作用:有利于打破特权垄断、扩大官吏人才来源、提高官员文化素质;大大加强了中央集权.一定程度上体现公平公正。

[拨云见日想一想]1.你能图示出三省六部的运作模式吗?试答提示:2.北宋加强中央集权有何特点及影响?试答提示:①重文轻武、文人治国。

它有效地巩固了统一,但是却造成军队的战斗力低下。

②分割权力,相互制约,皇权高度集中.这样做有利于巩固政权,但却导致行政机构臃肿,人浮于事。

③强干弱枝,守内虚外。

这一举措有利于加强中央集权,但边防空虚,成为北宋在民族斗争中屡败的重要原因。

3.元朝行省制是对郡县制的否定吗?试答提示:行省制并不是对郡县制的否定,而是在继承基础上的发展,反映了中国古代行政区划进一步发展和完善。

4.唐朝的中书省与元朝的中书省职能相同吗?试答提示:唐朝的中书省掌管政令的草拟,经门下省审议,再经皇帝决断,其职能是参与决策;而元朝的中书省则是最高行政机构,故与唐朝中书省的职权不同。

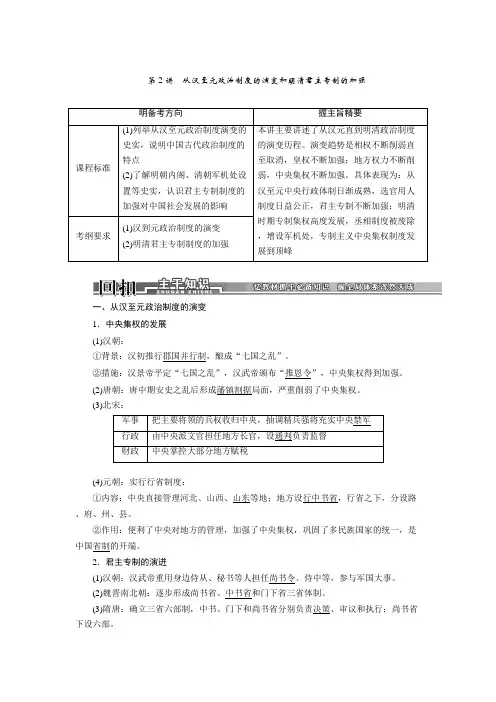

第2讲 从汉至元政治制度的演变和明清君主专制的加强一、从汉至元政治制度的演变 1.中央集权的发展 (1)汉朝:①背景:汉初推行郡国并行制,酿成“七国之乱”。

②措施:汉景帝平定“七国之乱”,汉武帝颁布“推恩令”,中央集权得到加强。

(2)唐朝:唐中期安史之乱后形成藩镇割据局面,严重削弱了中央集权。

(3)北宋:(4)元朝:实行行省制度:①内容:中央直接管理河北、山西、山东等地;地方设行中书省,行省之下,分设路、府、州、县。

②作用:便利了中央对地方的管理,加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一,是中国省制的开端。

2.君主专制的演进(1)汉朝:汉武帝重用身边侍从、秘书等人担任尚书令、侍中等,参与军国大事。

(2)魏晋南北朝:逐步形成尚书省、中书省和门下省三省体制。

(3)隋唐:确立三省六部制,中书、门下和尚书省分别负责决策、审议和执行;尚书省下设六部。

(4)北宋设立中书门下作为最高行政机构,增设参知政事、枢密使和三司使,分割宰相权力。

(5)元朝:中书省是最高行政机关,行使宰相职权。

3.选官、用官制度的变化(1)汉朝:实行察举制,举荐孝廉做官。

(2)魏晋南北朝时期:实行九品中正制,世家大族子弟依靠门第即可步入仕途。

(3)隋唐:实行科举制:①过程:隋文帝时开始采用;隋炀帝时开始设立进士科;唐宋元各朝继承并完善。

②作用:有利于打破特权垄断、扩大官吏人才来源,提高官员文化素质;大大加强了中央集权。

[巧学助记]从汉至元政治制度的演变过程“一个继承”:西汉和唐朝明显继承了秦朝和隋朝的政治制度。

“两个趋势”:君主专制不断强化和中央集权不断加强。

“三个创新”:开创了三省六部制(中央行政制度)、行省制(地方行政制度)、科举制(人才选拔制度)。

二、明清君主专制的加强1.明朝(1)宰相制度的废除:①原因:丞相权势过重妨碍了皇权的高度集中。

②措施:1380年裁撤中书省和丞相,以六部分理全国政务,直接对皇帝负责。

③影响:宰相制度宣告废除,君主专制进一步加强。

第三课时从汉至元政治制度的演变[循着线索·理一理][由表及里·想一想]1.《朱子语录》:“本朝惩五代藩镇之弊,兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡遂日久困弱。

”宋朝是如何实现“一切收了”的?如何认识朱熹“州郡遂日久困弱”的论断?[提示]实现:收精兵,削实权,制钱谷。

认识:朱熹的论断有道理。

宋朝以分化、并置的方法加强对地方的控制,结果导致地方缺乏自主性,削弱了行政效率,致使地方陷入困弱境地。

2.宋濂在《元史》中说:“自封建变为郡县,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元。

”据此,有人认为元朝行省制是对郡县制的否定。

你怎么看待这种说法。

[提示]行省制并不是对郡县制的否定,而是在此基础上的继承与发展,反映了中国古代行政区划的进一步发展完善。

3.钱穆《国史新论》:“唐代宰相是委员制。

最高议事机关称政事堂。

一切政府法令,须用皇帝诏书名义颁布者,事先由政事堂开会议决。

送进皇宫划一敕字,然后由政事堂盖印中书、门下之章发下。

”这反映了唐朝中央行政体制怎样的特点?[提示]唐朝在中央官制上实行皇权专制下的民主,在一定程度上三省进行集体决策,相互制约。

4.伏尔泰认为:科举制“通过层层严格考试的人才能进入……衙门任职……人们全然不可能设想一个比这更好的政府”。

科举制度为何会受到18世纪法国启蒙思想家的推崇?[提示] ①科举制具有许多优点。

从方式看,追求公平、公正与客观;从标准看,择优录用。

②欧洲启蒙思想家正在描绘“政治蓝图”,希望借鉴科举制形式通过公平竞争让资产阶级掌握政权。

[史论术语·背一背](先填后背) ①从汉到元,通过分割、限制地方权力,中央集权不断强化。

行省制度是对郡县制度的继承与发展,适应了统一多民族国家发展的需要。

②中央与地方的矛盾,推动了从汉至明清统治者采取调整地方机构和限制地方权力的方式以加强中央集权统治的进程。

从郡国并行制到行省制,体现了地方日益听命于中央,中央集权制度不断强化的趋势。

学案2 从汉至元政治制度的演变和明清君主专制的加强[课标要求]1.列举从汉到元政治制度演变的史实,说明中国古代政治制度的特点。

2.了解明朝内阁、清朝军机处设置等史实,认识君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。

一、从汉至元政治制度的演变 1.中央集权的发展(1)西汉:地方在很长一段时间里是________、________并存;汉武帝颁布“________”,中央集权得到加强。

(2)唐朝中期:在地方设置了________,安史之乱后形成了____________局面,严重削弱了中央集权。

(3)北宋:宋太祖把主要将领的兵权收归________;行政上,由中央派________担任地方长官,同时设________负责监督;财政上,地方赋税一小部分作为地方开支,其余全部由________掌控。

这些措施加强了中央集权。

(4)元朝:在地方实行行省制,行省长官由________任命;行省之下分设路、府、州、县,边远民族地区设________进行管理。

2.君主专制的演进(1)西汉:汉初,丞相位高权重;汉武帝重用身边做侍从、秘书等工作的人,让他们担任尚书令、侍中等。

(2)魏晋南北朝:形成尚书省、中书省、门下省三省体制。

(3)隋唐:隋朝时门下、中书、尚书三省为中央政府最高统治机构;唐朝实行__________制。

(4)宋:设立____________作为最高行政机构,后又增设____________、__________和____________分割宰相的行政权、军权和财权。

(5)元:设____________替代前代的三省,是最高行政机关,其长官行使宰相职权。

3.选官、用官制度的变化(1)汉朝主要实行____________。

(2)魏晋南北朝时期,选用官吏采取______________。

(3)隋朝时,____________开始采用分科考试的方式选拔官员。

____________时,政府开始设立____________,科举制形成。