南京国民政府的内外政策

- 格式:ppt

- 大小:1.13 MB

- 文档页数:16

1931年国民政府的内外形势摘要:九一八事变是我国近代史一次重要的事变,改变30年代我国的社会主要矛盾,蒋介石的不抵抗政策更是饱受争议,那么我们当时是否有能力打赢这场决定国运的战争了,我们可以从中日两方的政治,经济,军事,外交来分析,中国是否有能力与日本全面对抗。

关键词:“九一八事变” 不抵抗政策1931年日本发动侵略东北的“九一八事变”,以蒋介石为首的南京国民党政府实施绝“不抵抗”政策,使东北在半年内被日本全部占领,3000万同胞从此过上亡国奴的生活,蒋介石、张学良从此背上了千古骂名被订在了历史的耻辱柱上。

但从当时的国内外形势来看,中国是否有能力打赢这场东北的保卫战呢?我们就从当时我们的军事,政治经济,外交来分析。

首先,从军事方面来看.军事技术及军事实力是战争胜利的根本。

那么来看看当时中国与日本的军事实力。

1927年,中国军队的数量达到二百二十万人。

东北易帜以后,蒋介石开始整顿军队,军队人数开始下降。

1930年,蒋介石打赢中原大战,全国总兵力在180万人左右,但几乎都是陆军,且装备十分落后,基本上只是轻武器,只有蒋介石的中央军才能保证人人一支步枪,有少量的轻火炮,没有重炮,更没有坦克之类的现代化装备,其他军阀的部队人比枪多,枪比子弹多。

但武器不能自己生产,连步枪都依赖进口,子弹也不能自给。

直到1935年,在德国的帮助下中国修建了大量的兵工厂,子弹才勉强自给,但依然不能生产重武器。

后来的数据表明,1934年前后,中国开始生产模仿的毛瑟步枪(中正式步枪),但直到抗战结束,也只生产了几十万支。

至于中国当时的海军和空军,基本可以忽略不计。

1931年1.28淞沪抗战,日本军舰闯入长江江面,南京国民政府因没有重炮难以抗衡,被迫把办公地点迁洛阳。

为了避免这种情况的再次发生,1933年南京政府才从德国购买火炮,到1937年才拥有两个重炮团。

再看看当时的日本,自明治维新以来,军事一直是日本发展的重点。

到1930年前后,日本陆军常备军超过四十万,后备部队人数达一百多万。

第23课南京国民政府的内政和外交七宝中学龙敏 [教学目标]1.知识与能力:(1)知道“四一二”政变、“东北易帜”等南京政府建立和统一的系列事件及相关影响。

(2)理解和知道国民政府改革币制的原因、内容和对中国经济的积极影响。

知道改订新约的内容和影响。

(3)通过了解南京国民政府建立的方式、建立后的内政和外交,理解尽管南京政府在经济改革和外交上富有成效,但不能改变南京政府是中央集权的大地主大官僚统治的本质,终究无法完成中国民主革命的任务。

2.过程与方法:(1)通过图片、表格和材料的分析,引导学生获得汲取信息并给予客观分析的能力;(2)学生初步掌握通过政府、经济、外交政策,考察政权性质的方法。

(3)在对南京政府的评价过程中,学生掌握用辨证唯物主义、历史唯物主义分析历史的方法。

3.情感态度和价值观:(1)学生通过张学良“东北易帜”,产生中国人有爱国传统、爱国是民族希望的情感。

(2)国民政府在内政外交上取得了一定的成效。

[重点与难点]1.重点:南京国民政府成立和内政外交。

2.难点:南京政府的性质是中央集权的大地主大官僚统治。

说明:南京政府的性质是通本课“南京政府的内政与外交”、通上一单元“中国民主革命的转折”与下一单元“中国的土地革命与抗日救亡运动”的主线、同时通“新民主主义革命时期”的这一教材主线,因此是本课的灵魂。

围绕这个核心,把重点放在历史史实“南京国民政府成立和内政外交”中,难点则是通过对历史史实的分析、学生能把握南京政府的性质。

[教学设计](一)导入新课依据地图:南京武汉北京叙述:国共第一次合作后中,国民革命军分三路北伐,北伐形势乐观。

从珠江流域打到长江流域。

1927年初,国民政府由广州迁至武汉。

随着1926年北伐战争的胜利进军、工农运动的高涨,沉重地打击了帝国主义、封建军阀在中国的统治,威胁到帝国主义的在华利益。

1927年3月,在南京,帝国主义直接出兵镇压革命。

蒋介石害怕帝国主义的干涉会导致北伐的失败,同时为筹集资金,加紧同帝国主义、封建买办阶级勾结,密谋举行反革命政变。

评南京国民政府时期的经济政策摘要:1927年南京国民政府成立后,制定了一系类经济政策。

今天我们研究和探讨这些经济政策,是为了更客观全面公正的评价这一时期的经济政策所发挥的作用及对后世的影响,同时对当代经济发展所带来的启示和借鉴意义。

关键词:财政政策、建立金融体制和货币政策、产业规划。

评价南京国民政府时期的经济政策,就必须要理解和弄清楚这一时期颁布了哪些经济政策,然后才能做出准确的评价。

南京国民政府的统治时间大约在1928-1937年间,这一时期的经济政策可归纳为财政政策、建立金融体制和货币政策、产业规划三大类。

一、财政政策。

(1)整顿税务。

主要表现在关税、盐税、统税三个方面。

关税方面,实行关税自主运动。

国民党政府采取各个击破方法,分别同各国谈判从新修约,收回了关税自主权。

关税自主以后,国民党政府对关税税进行了对此改革,特别在1930年将原来以银价计征的进口税改为以金价计税,关税收入大为增加。

全国海关税征收进口税总数1931年比1927年增加了约4.8倍。

1 盐税方面,颁布新《盐法》,规定,“盐就场征税,任人民自由买卖,无论何人不得垄断”,100公斤征税五元。

2 这是中央政府能够得到盐税收入,使得这一时期,盐税在税收收入中列举第二,并且同关税一样逐年增长。

统税方面,“裁厘改统”即废除延续了70多年的厘金制度,对日用工业品开征统税,即一物一税。

“裁厘改统”后,税目简化,税收渐趋合理,有利于商品流通和工商业发展。

同时,税收收入逐年增加,1927年统税收入仅为600万元,到了1928年为2970万元,1931年为8870万元,到1935年,统税收入为15240万元,成为第三大税源。

3三大税在具体征收的过程中出现了重复征税、税率仍旧很高等问题。

但总的来说,南京国民政府通过对三税的整顿,对三税的征收收入有了显著的增加。

1927年的三税收入有4650万元,合计占税项的84.6%,1928年就增长到25930万元,占税项的91.9%,到了1936年,达10146万元,占税项的95.5%。

高一历史国民政府的内外政策知识点通过国民政府的内外政策知识点的学习,可以了解或掌握国民党五届五中全会确定的反动方针等历史知识点。

以下是小编给你推荐的高一历史国民政府的内外政策知识点归纳,希望对你有帮助!历史国民政府的内外政策知识点一、国民党政策转向反动原因:①国民党政权性质决定;②日本诱降的影响;③中共敌后武装力量的发展。

标志:1939年初。

国民党五届五中全会确定了“溶共、防共、限共、_”的反动方针,标志着国民政府自抗战以来在政策上的重要转变,蒋介石把政策重心由对外转向对内,开始执行一条消极抗日,积极_的路线。

中共中央的三大口号:坚持抗战,反对投降;坚持团结,反对分裂;坚持进步,反对倒退。

二、皖南事变(1941年初)经过:新四军9000余人遵照国民党军事当局的命令并经中共中央同意,从安徽泾县云岭出发北上,在茂林地区遭到国民党军队包围袭击。

血战七昼夜,除少部分人突围外,大部分壮烈牺牲。

军长叶挺被扣押,副军长项英被害,这就是“皖南事变”。

中共中央的对策:坚决回击;重建新四军军部;揭露国民党破坏抗战的阴谋。

认识:①中国共产党已经成熟,能从实际情况出发,实事求是地制定政策。

②中国共产党是一个以民族利益、国家利益为重的政党。

三、正面战场形势的恶化枣宜会战:1940年5月。

国民党第33集团军总司令张自忠牺牲。

豫湘桂战役:1944年。

日军为打通中国通往南洋的大陆交通线发动。

它是抗战后期日军向国民党正面战场发动的规模最大的一次战役,国民党溃败。

这是国民政府消极抗日、积极_政策造成的恶果。

四、治外法权等特权被废除1943年11月,国民政府分别与英美签订协议,废除了英美等国通过不平等条约而攫取的一些治外法权,这是国民政府对外政策取得的重要成果。

五、独裁统治和经济掠夺独裁统治的特征:特务统治、保甲制度三者相结合、渗透。

四大家族的经济掠夺:国民政府实行统制经济政策,加强经济垄断地位,官僚资本急剧膨胀。

历史国民政府的内外政策练习题1.在抗日战争相持阶段,造成蒋介石集团政治态度两面性的主要原因是( )A.日本改变侵华方针B.民族矛盾和阶级矛盾的相互作用C.资产阶级的两面性D.国民党正面战场失败2.中国共产党提出:“坚持抗战,反对投降;坚持团结,反对分裂;坚持进步,反对倒退”和“和平、民主、团结”口号共同点是( )A.巩固和扩大抗日民族统一战线B.尽力争取国内和平的真正实现。

南京国民政府的性质和对内对外政策

蒋介石在南京建立的反革命政权,是以新军阀代替旧军阀的统治,是大地主大资产阶级专政的政权。

作为新军阀统治的特点是:他们利用孙中山先生的三民主义作为幌子,在“革命”词句掩盖下,实行反革命独裁统治。

表现在对内政策方面,南京政权建立后发布的第一号命令就是实行“清党”,明令通缉共产党领导人、工农运动领袖、国民党左派人士等共197人,这说明这个政权从成立之日起就与人民为敌。

表现在对外政策方面,则是口头反帝,实际卖国。

蒋介石曾密令将“打倒帝国主义”的口号改为“和平奋斗救中国”,又把废除不平等条约解释为同帝国主义“协商而废除”,竭力向帝国主义列强讨好。

1。

《第23课南京国民政府的内政与外交》同步训练(答案在后面)一、单项选择题(本大题有16小题,每小题3分,共48分)1、南京国民政府成立初期,其主要的外交政策是:A. 完全依赖西方列强的支持B. 力求废除不平等条约,争取国家主权独立C. 主动与苏联建立友好关系D. 对外采取封闭保守的态度2、1928年的“改订新约运动”主要目标是:A. 增加对日经济援助B. 废除领事裁判权和关税自主权C. 加强与美国的军事合作D. 推动国内工业发展3、题干:1927年4月18日,南京国民政府成立,其初期的主要任务是:A、巩固国民革命成果,发展经济B、维护国内和平,抵御外侮C、恢复国家统一,重建中央政府D、推进民主改革,实现民生幸福4、题干:1932年1月28日,淞沪抗战爆发,国民政府在这一事件中的立场是:A、坚决抵抗,捍卫国家领土完整B、妥协退让,寻求和平解决C、中立观望,等待国际干预D、消极抵抗,避免战事扩大5、南京国民政府建立初期,为了稳定金融市场,采取了哪些重大措施?()A. 实行盐业专卖制度B. 推行币制改革,废除银本位制,改用法币C. 实施土地改革政策D. 加强对外贸易管制6、在南京国民政府统治期间,哪项外交政策尤其是与日本的关系上,引发了较大的争议?()A. 实行不结盟政策B. 积极推行友好外交C. 对日态度摇摆不定D. 门户开放政策7、南京国民政府成立初期,为了巩固政权,采取了一系列措施,下列哪一项不是其主要措施?A. 实施训政B. 推行土地改革C. 加强军队建设D. 发展经济建设8、关于南京国民政府的外交策略,下列说法错误的是:A. 力求废除不平等条约B. 积极争取国际社会的支持C. 完全放弃了对日本侵略行为的抵抗D. 尝试通过和平手段解决国际争端9、南京国民政府在1933年对日本进行军事反攻的战略是:A. 第一、二、三次围剿B. 土地革命战争C. 抗日战争D. 淞沪抗战 10、南京国民政府推行“以经济建设为中心”的政策,其根本目的是:A. 促进国民经济的发展B. 恢复国内政治稳定C. 盲目追求工业化D. 抗击外部侵略11、《第23课南京国民政府的内政与外交》中,下列哪项措施体现了南京国民政府在处理民族关系方面的进步?A. 强化中央集权B. 推行保甲制度C. 实施宪政改革D. 放宽民族禁锢,促进民族融合12、《第23课南京国民政府的内政与外交》中,下列哪项事件标志着南京国民政府在国际舞台上取得了一定的成就?A. 1932年九一八事变B. 1935年南京国民政府与苏联签订《中苏互不侵犯条约》C. 1936年西安事变D. 1937年抗日战争全面爆发13、南京国民政府成立初期,为了剿灭共产党及其领导的红军,实行的军事行动被称为() A. 北伐 B. 土地革命 C. 南征 D. 围剿14、在南京国民政府时期,对外政策的主要特点是() A. 独立自主 B. 联苏抗日 C. 亲英美 D. 不结盟15、以下哪一个选项不属于南京国民政府在经济领域采取的措施?A、进行土地改革B、推动农业现代化C、实施国民经济五年计划D、制定外贸政策16、南京国民政府在日本侵华战争期间,下列哪一项政策是为了争取支持抵抗侵略?A、与苏联签订《国防协定》B、切断与西方国家的外交关系C、与德、意、日三国签订《反苏互助条约》D、与国民政府内部的反对派进行协商二、非选择题(本大题有4小题,每小题13分,共52分)第一题题目:简述南京国民政府在1927年至1937年间的主要外交政策及其背景,并分析这些政策对中国国际地位的影响。

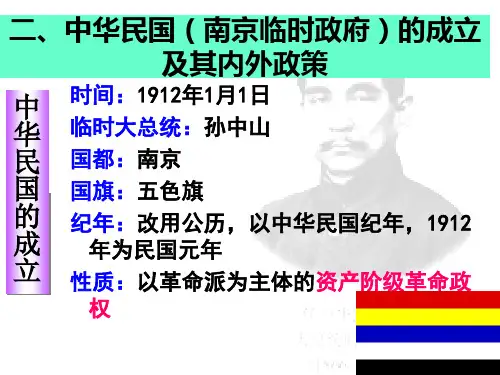

第十七讲南京国民政府初建时期的内政外交一、南京国民政府的建立与统一四一二政变后,国民党蒋介石集团立即着手建立中央政权。

4月14日,该集团首要在南京召开国民党二届四中全会预备会议,因到会委员不足半数而改为谈话会。

会议决定:定都南京;不承认武汉国民党及中央党部和武汉国民政府的合法性;恢复1926年7月规定的国民革命军总司令职权,等等。

鉴于谈话会不合乎国民党的法统,不能代替中央全会或常务委员会,该集团又以“中央政治会议主持一切”为由,于17日在南京召开政治会议,决定国民政府18日起在南京办公。

18日,国民党蒋介石集团在南京举行国民政府成立大会,至此,南京国民政府成立。

南京国民政府设政府委员会,蒋介石、胡汉民、张静江、吴稚晖、李石曾、邓泽如、蔡元培、李宗仁、古应芬、柏文蔚、陈铭枢等为委员,以胡汉民、张静江、伍朝枢、古应芬等为常务委员。

政府委员会下设民政部、财政部、司法部、外交部、大学院、法制委员会等。

随后,南京国民政府宣告军事委员会由广州迁南京办公;成立国民革命军总司令部政治部;成立总司令部指挥下处理战区政务及战时军需,交通筹备的战地政务委员会等。

南京国民政府成立之际,蒋介石虽没有担任政府的最高职务,但以国民革命军总司令的军权,实际上主宰着这个政权。

南京国民政府成立之际,面对的是十分尖锐的党争和政争。

是时,国民党内的三个集团(即武汉的汪精卫集团、上海的西山会议派、南京的蒋介石集团)都力图享有国民党“正统”地位。

而以中华民国冠名的政权,则有奉系张作霖控制的北京“中华民国军政府”,国民党汪精卫集团控制的武汉“中华民国国民政府”和国民党蒋介石集团控制的南京“中华民国国民政府”。

面对这种局面,南京国民政府充分地运用纵横捭阖的能量,在此后一年零八个月的时间里,在先事取得国民党内部主要政治集团统一之后,进而又取得了全国政权的统一。

本来,南京国民政府成立后,就形成了宁、汉对峙的局面,随时都有可能兵戎相见。

鉴此,在宁、汉之间具有举足轻重地位的冯玉祥于7月中旬分别致电宁、汉双方,提议“先解决北京后解决党内责任问题”1[①]。