中国书画的装裱艺术

- 格式:pptx

- 大小:4.19 MB

- 文档页数:86

中国书画装裱传统品式探究内容摘要:书画装裱是构成书画艺术不可或缺的条件。

卷轴装是我国文化典籍和书画装裱最早的一个门类,一直到唐代,挂轴装等其他的形式才相继出现。

挂轴装又有立轴、对联、屏条、横披、镜片等之分。

研究书画装裱的传统品式,对于继承和发展以及弘扬我国优秀的传统文化,有着重要的意义。

关键词:书画装裱品式起源发展书画装裱是我国独特的一门传统艺术,已有2000多年的历史。

人们最初对书画进行装裱就是要使书画平整结实,但随着生产力的提高,人们的审美需求有了更高的要求,这就促进了书画装裱工艺向纵深发展。

在漫长的历史过程中,书画装裱已逐渐发展成为与建筑艺术相统一的形式美,从而构成了书画装裱品式完整的一门艺术。

我国传统的书画装裱品式多种多样,下面就常见的传统装裱品式及起源,举要分述如下:手卷、横披手卷在我国是最早的装裱形式。

所谓卷,是指裱成横长的式样,置于案头可以边卷边看的。

中国古代的一切图籍,原来都是卷舒的。

有的卷长达数十米,所以又叫长卷。

手卷的装裱形式有撞边卷、转边卷、套边卷三种,虽然装式不同,但规格基本一致。

其整体结构分为画心、引首、天头、拖尾、隔水和副隔水等部分组成。

天头是用以装饰和保护画心的,引首用来题写手卷名称,拖尾是留给鉴赏者题词用的。

为了使天头、引首、拖尾与画心分清眉目,增加美观,需要有一相隔的镶条,这就是副隔水和隔水。

横披始于宋代,也是一种横式装法,它适用于竖短横长的画心。

多由一色或两色等镶料装饰。

横披镶料上宽下窄,叫做边。

左右镶料尺寸相等,叫做耳也叫木楣,用来在建筑物的向阳墙壁上张挂,使建筑物如同增开一个横窗,起着借景装饰的作用。

这种装裱品式称为横披。

它也是书法作品的传统装裱形式之一。

屏、对联屏,也叫屏风,是古代在厅堂或其他房屋内用来间隔或挡风的活动屏障。

古代的画以卷轴为多,而屏是粘贴在木框屏风上面的狭窄的画。

据《后汉书》中记载,桓帝时有“列女屏风”;《三国志》中也有东吴画家曹不兴为孙权画屏风的记述。

书画装裱是中国传统文化中的一项重要技艺,也是非物质文化遗产的重要组成部分。

它不仅是对书画作品的一种保护,更是对中华文化的一种传承和弘扬。

一、书画装裱的历史渊源书画装裱起源于中国,是古代书画家为了保护和保存自己的作品而发明的一种技艺。

随着时间的推移,书画装裱技艺逐渐发展成为一门独立的艺术,并被广泛应用于各种书画作品的保护和修复。

二、书画装裱的技艺特点1. 材料选择:书画装裱所使用的材料非常讲究,包括纸张、绫、绢、锦等。

不同的材料具有不同的质地和纹理,能够产生不同的艺术效果。

2. 工艺流程:书画装裱的工艺流程非常复杂,包括清洗、修补、加固、上背纸、上绫料、上轴头等步骤。

每一个步骤都需要精湛的技艺和丰富的经验,才能保证作品的完整性和美观性。

3. 艺术表现:书画装裱不仅仅是技艺的展示,更是艺术的表现。

通过装裱,可以将书画作品的主题和内涵更加突出,增加作品的艺术感染力和价值。

三、书画装裱的传承与发展1. 传承:虽然现代科技的发展为书画作品的保存提供了更多的手段,但是传统的书画装裱技艺仍然具有不可替代的价值。

许多老一辈的艺术家和工匠仍然坚持使用传统的技艺进行书画装裱,传承着这门古老的艺术。

2. 发展:随着社会的进步和科技的发展,书画装裱技艺也在不断创新和发展。

现代的书画装裱技艺不仅继承了传统技艺的精髓,还引入了新的技术和材料,使得装裱效果更加精美和多样化。

四、结语书画装裱是中国传统文化中的瑰宝,也是我们应当传承和弘扬的重要非物质文化遗产。

通过学习和了解书画装裱技艺,不仅可以保护和修复珍贵的书画作品,更可以传承和弘扬中华文化,让更多的人了解和欣赏中国传统文化的魅力。

做装裱心得5篇精选总结书画装裱是我国特有的一门传统工艺,历史悠久,是我国独特的民族艺术珍宝之一。

下面给大家带来一些关于做装裱心得,盼望对大家有所关心。

做装裱心得1中国书画装裱艺术课程是我硕士讨论生阶段的第一门专业选修课程,更重要的是它也是本学期唯一的一门将理论与实践相结合且更加注意动手操作技能的课程。

对我们来说,这是一门既好玩又有用的课程,而我们的学习过程是在师生互动的轻松氛围下进行的。

现在课程结束了,将自己的几点(学习心得)(总结)如下:第一,感受中国书画装裱艺术的魅力书画装裱是我国特有的一门传统工艺,历史悠久,是我国独特的民族艺术珍宝之一。

在本科阶段的专业学习中,虽然档案爱护技术课程对装裱技艺有所涉及,但其只是比较概括的介绍。

通过此课程的学习,我们对于书画装裱艺术有了更详细的认知,也更加感受到书画装裱艺术的魅力所在。

一方面,理论部分的课程虽然只有两次课的时间,但是老师在这两次课程所教授的内容已经让我们以新的视角再次重新熟悉了博大精深的中国书画装裱(文化)以及勤劳才智的中国古代劳动人民。

中国书画装裱艺术的形成与进展离不开中国古代书画装裱技艺者在实践中的不断探究与创新。

印象比较深的有浆糊的制作与防虫窍门的不断尝试。

可以说,正是古代书画装裱艺术家们对于完善的不断追求,才能够使我国古代书画装裱艺术的进展空前辉煌。

另一方面,课程的动手实践部分更是让我们切身感受到了书画装裱不仅是一种技能更是一门艺术。

诚然,书画装裱的过程是对手工操作力量的一种熬炼,但是装裱过程中许多对于细节的处理与修缮之处也体现了其对精益求精与完善的追求与执着,书画装裱艺术再次印证了艺术是对美的不断追求其次,学会基本的书画装裱技能学会初步的、基本的书画装裱技能应当是我们学习此门课程最直接的目的与要求了。

通过实践课程,我们在老师的指导下完成了对一幅书画托心—方心—下料—镶活—齐边—包边—折叠串口—腹背—下墙—砑光—上杆—栓条与系带的整个装裱过程。

书画装裱修复技艺全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:书画装裱修复技艺是一门非常古老而珍贵的艺术,它涵盖了许多方面的知识和技术。

在中国传统文化中,书法和绘画一直被视为高雅的艺术形式,而装裱修复则是保护和传承这些作品的重要环节。

本文将详细介绍书画装裱修复技艺的工艺流程、材料工具、修复方法等内容,希望能为读者提供一些有益的信息和启发。

一、书画装裱修复技艺的起源书画装裱修复技艺源远流长,可以追溯到古代。

在古代,书法和绘画作品往往以卷轴的形式呈现,而为了保护这些作品,人们开始将它们装裱在纸或绸缎上,并加上镜框装裱,以增强其稳定性和美观性。

随着时间的推移,书画装裱修复技艺逐渐发展成为一门独立的艺术门类,涵盖了装裱、修复、保护等多方面的内容。

书画装裱修复技艺的工艺流程一般包括以下几个环节:选择材料、测量尺寸、裱纸绢、装框、修复痕迹等。

1、选择材料书画装裱修复的第一步是选择适合的材料。

装裱材料一般包括纸、绸缎、胶水、框架等,而修复材料包括墨汁、颜料、纸张等。

选择材料时要考虑作品的特点和风格,选择合适的材料来保护和修复作品。

2、测量尺寸在装裱过程中,需要精确地测量书画作品的尺寸,确保装裱的尺寸与作品的尺寸匹配。

这样可以保证作品在装裱后不会受到变形或损坏。

3、裱纸绢裱纸绢是装裱的关键步骤,它可以保护作品不受潮湿和污染,同时增强作品的稳定性和美观性。

在裱纸绢的过程中,需要注意胶水的均匀涂抹和保证作品的平整。

4、装框装框是书画装裱的最后一步,它可以增强作品的立体感和美观性。

在装框的过程中,需要注意选择合适的框架和装饰,确保作品与框架的搭配和谐。

5、修复痕迹修复痕迹是书画装裱修复的重要环节,通过修复可以恢复古旧作品的原貌,延长作品的寿命。

修复的方法包括修补破损、补色、填补缺失等,在修复过程中需要注意保持原作的风格和特点。

书画装裱修复技艺的材料工具包括装裱材料、修复材料、辅助工具等,这些材料工具对于保护和修复作品起着至关重要的作用。

Encyclopedia collection 收藏百科102俗话说,“三分画,七分裱”。

作为一门艺术,可见装裱之重要。

一件完整的书画作品经装裱,既增加了艺术美感,又体现了美与艺术的完美统一。

中国书画是世界各国公认的东方艺术瑰宝,也是中华民族独有的工艺。

中国书画装裱,同我国的京剧、书法、国画一样,具有特殊的艺术魅力,也是中国特有的一种工艺,有着悠久的历史。

装裱也称“装潢”“装池”“裱背”,是我国特有的一种保护和美化书画及碑帖的技术。

制作手法主要是以各种绫锦纸绢对古今纸绢质地的书画作品,进行装裱美化或保护修复。

在宣纸和绢素上所作的书画,因其墨色的胶质作用,画面多皱褶不平,易破碎,不便观赏、流传和收藏。

只有经过托裱画心,使之平贴,再依其色彩的浓淡、构图的繁简和画幅的狭阔、长短等情况,配以相应的绫锦纸绢,装裱成各种形式的画幅,使笔墨、色彩更加丰富突出,以增添作品的艺术性。

经过装裱的书画,牢固、美观,便于收藏和布置观赏。

而重新装裱的古画,还能延长其生命力。

我国的装裱工艺伴随着中国绘画的历史而生,早在1500年前装裱技术就已出现。

对于装裱糨糊的制作、防腐,装裱用纸的选择,以及古画的除污、修补、染黄等都有文字记载。

北京装裱,简称“京裱”,是我国书画装裱的主要流派之一,流行于以北京为中心的北方地区。

装饰上一般趋向于高贵华丽,质地厚重,锦缎作边,常用多色绫,外饰惊燕,以浓妆为特色。

百年老字号荣宝斋、故宫博物院书画装裱修复组,是目前京裱的主要代表。

据悉,早在战国时期就有帛画、缯书,至西汉即有装裱的绘画出现。

如湖南长沙马王堆汉墓出土的帛画上端,装有扁形木条,系有丝绳,木条两端还系有飘带。

宋代因书画繁荣,装裱亦获空前发展,多用绫绢作裱料,装裱样式丰富多彩。

因装裱的类别和款式不同,它们的工序材料也各有差异,而每个装裱师的经验、习惯手法各异,各自的操作方法也不尽相同。

原裱,把新画好的画按一般的装裱程序进行装裱。

重新装裱,对原裱不佳或是由于管理收藏保管不善,导致书画发生空壳脱落、受潮发霉、糟朽断裂、虫蛀鼠咬等现象的传世书画及出土书画进行装裱。

裱画是什么意思裱画是什么意思 1书画工艺中所称的“裱画”是指为书画配上衬纸卷轴以便张贴和收藏对名家书画进行临摹将书画雕刻成木制匾额只有黑白而没有彩色的画问题二:装裱是什么意思是装饰书画、碑帖等的一门特殊技艺。

古代装裱的专称叫做“裱背”,亦称“装潢”,又称“装池”。

据明代方以智《通雅・器用》载,“潢”犹池也,外加缘则内为池;装成卷册谓之“装潢”。

一幅完整的国画,需要使其更为美观,以及便于保存、流传和收藏,是高不开装裱的。

因为中国画大多画在易破碎的宣纸上或绢类物品上的。

装裱是我国特有的一种保护和美化书画以及碑帖的技术,就像西方的油画,完成之后也要装进精美的画框,使其能够达到更高的艺术美感。

装裱还可以分为原裱和重新装裱,原裱就是把新画好的画按装裱的程序进行装裱。

重新装裱就是对那些原裱不佳或是由于管理收藏保管下善,发生空壳脱落、受潮发霉、糟朽断裂、虫蛀鼠咬的传世书画及出上书画进行装裱。

经过装裱的书画,牢固、美观,便于收藏和布置观赏。

而重新装裱的古画,也会延长它的生命力。

古人说:“古迹重裱,如病延医……医善则随手而起,医不善则随手而毙。

” 那么中国画装裱的程序是怎样的呢?一般是先用纸托裱在绘画作品的背后,再用绞、绢、纸等镶边,然后安装轴杆成版面。

传统的装裱是多种多样的,但其成品按形制可分为挂轴,手卷,册页三大类。

原裱的绘画不论画心的大小、形状、及裱后的用途,都只有托裱画心、镶覆、砑装三个步骤。

只是画心的托裱是整个装潢工艺中的重要工序。

而旧书画的重新装裱则就相当困难了。

首先要揭下旧画心,清洗污霉,修补破洞等,再按新画的装裱过程重新装裱。

我国的装裱工艺是伴随着中国绘画的历史而产生的,从现今保存的历史资料看,早在1500年前装裱技术就已经出现了,而且对于装稼浆糊的制作、防腐,装裱用纸的选择,以及古画的除污、修补、染黄等都有文字记载。

到了明代,周嘉胄著有《装潢志》,清代周二学著有《一角篇》,均是我国系统论述装裱的专门著作。

第三课中国书画的装裱艺术一、教学目标1、知识与技能(1)了解中国书画装裱艺术的具体形式:长卷、立轴、册页、横批、镜片、扇面等。

(2)让学生知道什么样的作品用什么样的形式进行装裱。

(3)如有可能,可以让学生实践托裱画心的过程。

2、过程与方法:通过学习使学生掌握中国书画装裱的基本知识,对装裱的形式、常见术语有一个简单的认识。

3、情感、态度和价值观:通过学习使学生对我国书画艺术有更近一步的认识,深入体会国画是一门综合性的视觉艺术,理解“三分画七分裱”的说法,加深对我国传统艺术的热爱。

二、教学重点:了解中国书画装裱艺术的基本知识.三、教学难点:学生实践装裱的方法与过程,并达到保护和美化的作用。

四、教学过程(一)导入通过视频进行导入(二)学习目标任务1.书画作品为什么要进行装裱?2. 简述中国书画作品托裱画芯的程序。

3. 了解中国书画装裱艺术的具体形式有哪些?4.油画、水彩画、版画等画种一般是如何装潢美化的?5.将你的书画作品进行装裱或配框。

(三)自学互助指导学生活动:针对以上问题进行自学,简单问题自主解决,如有疑问小组讨论解决,解决不了的做记录和教师共同解决。

教师活动:深入到学生中巡回辅导,并记录普遍存在的问题,为点拨准备材料。

(四)展示点拨破难学生活动:举手回答问题,简单问题可由小组组长推荐本组学困生回答,以增强学习自信心。

实践操作托裱画芯以培养手、脑、眼并用解决问题的能力。

教师活动:点拨要精、准、透、有适当适量的生成和拓展,对本课知识体系建构要有梯度的设置。

(五)谈收获、小结、作业谈收获:让同学们谈谈在本节课学习到了什么,哪些掌握了,哪些没掌握,下课之后和老师学生进行探讨。

小结:中国书画装裱艺术是我国一项悠久的手工艺技术,它和书画艺术一起发展、变化,创造了一件件高雅的艺术作品。

我们应该了解这门手艺,并将它传承下去。

作业:1.继续完善自己的书画作品装饰效果。

2.充分准备下节课的布置展览活动。

中国传统书画装裱艺术的传承与发展作者:毕佳来源:《文艺生活·文艺理论》2011年第07期摘要:通过叙述中国书画装裱艺术的起源、里程碑式的转折及现在的发展状况,对装裱总体发展进行系统的归类研究。

结合当代艺术的特点,讨论装裱在当代艺术中的价值所在。

确定装裱不仅仅是作为传统的技术而存在,在当代艺术中还有很广阔的发展空间。

关键词:装裱;书画;保护;当代艺术;技术;艺术中图分类号:J05 文献标识码:A文章编号:1005-5312(2011)20-0042-02装裱艺术作为中国的传统工艺具有悠久的历史,是中国传统文化不可缺少的一部分。

从装裱技艺的产生到其工艺逐渐的改进与完善,直至今天,装裱艺术在中国乃至世界艺术舞台上发挥着越来越重要的作用。

装裱一直以来都是作为保护和装点中国书画的一种传统方式而存在的。

书画作品一般都是作于易碎的宣纸或绢类物品上,装裱就起到了不可缺少的保护作用;古人云:“三分画,七分裱”就充分说明了装裱对于装点书画的重要性。

一幅国画或书法作品,都可以通过装裱来体现作品的完整性和艺术性。

装裱艺术大约在 1700多年前开始萌芽。

每种事物的产生都有其深刻的历史发展背景,装裱的产生与绘画、书法的发展及其用料的变化上密切相关。

帛画、帛书的出现是装裱艺术萌芽的标志。

最早并没有装裱,绘画、书法都是镌刻到石头、金属等器物上的。

由于携带不方便,夏商周时期就开始运用这一阶段出现的缣帛,由于其质地柔软、易于卷放的特点,决定了它对装裱艺术不可忽视的引发作用。

在湖南长沙战国时期的楚墓出土的《人物龙凤帛画》和《人物御龙帛画》就是一个很好的例子,二者上缘都系有竹条,当中系有细绳,用来悬挂,在这里已经看到接近装裱的样式。

和其他传统工艺同样,经济的发展推动了装裱的发展。

公元前221年秦统一中国之后进行了一系列的改革,经济高度发展,艺术在这个时期也有了明确的分科,包括壁画、漆画、画像石、画像砖、木板画、木筒画、帛画等。

作者简介:刘宇(1986.08-),男,汉族,四川旅游学院讲师,重庆师范大学硕士研究生,研究方向:艺术设计、产品设计,四川旅游学院。

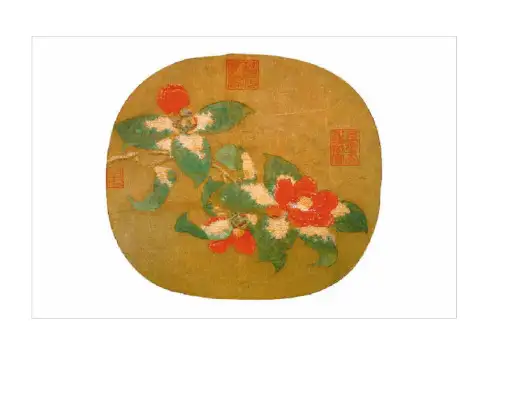

———以中国书画装裱为例刘宇(四川旅游学院,四川成都610100)摘要:我国历史悠远,产生了许多优秀的工艺技艺。

古代称装裱为“裱背”,亦称装潢,又称“装池”。

书画装裱是我国传统工艺技艺的重要组成部分,也是我国书画艺术独有的表现方式。

精美的书画作品是书画本身加上优良工艺装裱结合的产物,其缺一不可。

在我国未进行装裱的书画并不能算作佳品,只有进行精美的工艺装裱才能使作品具有更高的艺术价值。

由此可知从功能上讲装裱工艺的作用兼具使用美和实用美两方面的功能。

关键词:传统工艺;书画装裱;艺术价值中图分类号:J 524文献标识码:A 文章编号:1671-1602(2019)17-0052-01在人类生活的历史长河中,作为中国最古老的艺术书法和中国画在世界艺术的发展过程中有着重要的贡献。

由此书画的保存成为了一个重要的研究领域,良好的装裱艺术可以让书画保存的时间更为久远,俗话说“三分画,七分裱”,精美的装裱会使画作更加具有艺术观赏价值。

关于装裱工艺在行业内一直保持着三个原则:装饰性、保护性、实用性。

现存可以了解的最早相关的史料是唐代书画理论家张彦远在《历代名画记》中所记载的“晋代以前装裱不佳,宋时范晔,始能装裱”。

关于书画装裱实物我们目前可以接触到的最早的装裱艺术是马王堆墓室的《人物龙凤帛画》和《人物御龙帛画》。

马王堆的T 型帛画系有扎带。

这些做法实际上是为了满足实用的目的。

虽然这两幅作品不及后来史料中所记载的装裱技艺那样精美,但是可以看出中国传统装裱工艺的雏形。

在南北朝时期书画装裱的技艺有着很大的发展,这与当时的社会背景是分不开的。

在魏晋以前的绘画大多以壁画为主,南北朝时期帝王对书画的作品有着浓厚的兴趣,并且派人四处搜求画作大量收藏。

这对书画装裱艺术的发展有着极大的促进作用。

出现了以曹不兴、顾恺之、陆探微、张僧繇、杨子华、曹仲达等为代表的著名画家,这个时期画家的代表作品有《洛神赋图》、《北齐校书图等》等。

字画装裱种类

1. 传统装裱:传统装裱是中国传统的一种装裱方式,是使用酥油纸、麻布等材料将字画安装在卡纸上,再加上各种色绢、丝幛,图案精巧、富有装饰性。

这种装裱方式的优点是保护画面,耐久性好,缺点是效果比较古朴,不太容易适应现代社会的审美要求。

2. 现代装裱:现代装裱是一种新型的装裱方式,相对于传统装裱来说更加简洁、时尚。

通常使用木框、玻璃、丝绸、纸板等材料,根据画作的大小和需求进行精细的加工,很好地保护了字画的品质。

3. 电脑装裱:电脑装裱是一种比较先进的装裱方式,使用计算机技术进行字画版面的设计和制作。

由于可以借助计算机实现精密处理,因此在图像处理和色彩还原上具有很高的精度,能够很好地还原原作的风格和特点。

4. 现代涂鸦装裱:现代涂鸦装裱是一种比较新颖的装裱方式,通常是在墨水喷洒的画作等进行特殊设计和加工,既能保护画面还能让画作更具艺术性,同时最大限度地展现了画作的性格和特点。

书画装裱款式及配色三分画,七分裱,装裱后的字画才是一件完整的艺术品,才能更充分的体现书画作品的艺术价值。

装裱是对书画作品的再创造,体现装裱艺术价值的主要是款式设计和颜色搭配,如果款式设计的好颜色搭配的合理,书画就会添彩加分,反之,书画艺术价值就大打折扣。

那么,款式怎么设计才算好颜色怎么搭配才算合理呢?一、款式设计的原则:1、款式的设计促进装裱材料的多样化2、使书画欣赏者在欣赏书画之余,同时能够感受到书画装裱艺术的魅力。

3、使书画装裱艺术与现代装饰装修艺术融为一体。

4、弥补书画作品的单一感,求得书画作品“动中有静,静中有动”,既不喧宾夺主,又活跃环境气氛。

5、步入新世纪的装裱风格,赶上时代的发展。

二、颜色搭配法则1、同色系将同色系(含有同一色素的颜色是同色系)的颜色搭配在一起,如乳白+白、浅黄+深黄等这类同色系间的变化搭配有层次感,又不会显得单调乏味,是最简单易行的方法。

2、对比色对比色是两类拥有完全不同个性的颜色,如红和绿、蓝和橙等。

若有意将对比色搭配在一起,就要注意对比色间的比例变化,选择一种颜色为主色而另一种颜色为副色,很有点睛的效果。

3、无色系若真的还是搞不清楚这花花绿绿的颜色搭配间微妙的比例,就用黑、白、灰这几种无色系的颜色来来压阵吧。

特别是书法黑字白纸配灰色绫料肯定没问题。

4、万能白色白色和所有的颜色搭配都协调,所以称万能色。

画面满、颜色杂的画尤其山水画最适合用白色,有一种向外无限延伸的感觉。

现在很多年轻的书画家为追求素雅大气的感觉无论是字还是画全用一色白:白绫、白钜、白边。

5、具有特殊意义的画如“福”、“寿”字,就要用喜庆的大红色,再如有关皇家、佛家的东西就要用明黄色。

无论怎么搭配,都要和画面美容颜色协调,由画面的内容、颜色来决定绫料颜色的搭配。

三、传统款式传统款式一般有三种1、一色裱就是整个裱件只用一种颜色的绫料,这是最常用的款式,此种款式只要绫料和画面颜色协调即可;2、两色裱就是用两种颜色的绫料来装裱,也是较常用的一种款式。

书画装裱教案【篇一:第三课中国书画的装裱艺术】日期第周星期第节第页总第课时【篇二:中国书法教案】课题:中国书法义务教育课程标准试验教科书浙江人民美术出版社执教:莫秀勇课时:1课时一、教学目标1.了解我国书法的演化过程、特点及其艺术价值。

2.了解书法的基本结构规则。

3.培养学生热爱祖国优秀传统文化的美好情感。

二、教材分析1.编写思路。

本课是中国书法欣赏课。

沿着中国书法发展演变这根主线进行欣赏,使学生在欣赏书法美的同时了解书法结构规则。

以“永”字为代表,剖析书法结构。

本课最后以大量篇幅编排了古代书法名作欣赏。

本课在设计上主要突出以下几个特色:(1)以时间的先后顺序了解书法的发展演变。

从文字的发端“甲骨文”至宋代书法名家苏轼作品欣赏,展示了不同面貌的书法演变,包括甲骨文、金文、秦朝的小篆、汉朝的隶书、唐朝怀素的草书、颜真卿的楷书等等,这种编排使学生更系统、更深入地了解中国古代书法艺术,不仅培养了学生的书法审美能力,更能帮助学生用发展的眼光欣赏中国书法作品。

(2)使学生了解书法结构知识。

欣赏书法艺术,不仅要从形式上去分析,更要剖析书法结构内涵。

本课重点以书法的构成要素——平衡、匀称、参差、连贯、对比、动静等方面分析书法艺术的内涵,提高学生对书法艺术的深入理解。

结合书法与体操等艺术的共通性,分析书法的结构规律。

2.重点、难点。

重点:了解书法表现形式构成的要素,体会书法所表达的内涵。

难点:理解几种不同书体的结构规律。

三、教学设计●方案一课前准备(学生)收集相关的书法资料。

(教师)从甲骨文至宋代书法图片资料,多媒体教学设备。

教学过程1.导入教学。

(1)多媒体展示中国古代书法艺术,教师讲解中国古代书法艺术的演变过程。

(2)利用录像或多媒体课件,放映自商代甲骨文至秦、汉、晋、唐、宋代的优秀书法作品,教师引导学生分析不同书法的特点,提示学生思考:书法艺术是如何从甲骨文演化而来的?2.深入教学。

(1)录像或多媒体演示甲骨文、篆书、隶书、楷书、行书、草书等几种不同书体,教师分析其艺术特点,提示学生用列表的方式将这些特点作出归纳。

浅谈中国书画装裱的意义、现状以及发展趋势摘要:中国书画装裱,自宋代开始便形成了特定的格式,变成了一种程式化了的工艺。

书画装裱是中国古代文化的产物,拥有着2000多年的历史。

在这漫长的的发展历程中,装裱工艺随着书画艺术的兴衰而兴衰,随着书画艺术的发展而发展。

两者互相依存,共同提高,有着不可分离的关系。

可以说没有书画艺术就不存在装裱工艺,而没有装裱工艺,书画也不会成为完美的艺术。

装裱工艺是书画艺术发展的必然结果,而书画艺术又赖以装裱工艺方能体现其应有的艺术效果,并得以长期传世。

因此,中国书画装裱的历史地位与现实要求对艺术的发展具有重要意义。

关键词:发展趋势;装裱艺术;书画装裱;形式美一,书画装裱的意义书画装裱是一种特殊工艺,是将所裱书画的纸本、绢本画心,用纸覆托背面,根据画心的规格,装裱成卷、轴、册等多种形式。

泛指“装裱”一事的词,从古至今有“装治”“装潢”“装池”“装背”等。

书画装裱是中国古代文化得产物,是伴随书画传统艺术生发的一种装潢工艺。

据现存文书,最早记载书画装裱史料的是唐代张彦远《历代名画记》,这说明装裱技艺有近两千年的历史。

书画装裱起源、发展至今,经历了一个漫长的历程,在不同的历史时期有着不同的内容和变化,并不断的丰富和完善。

中国的书画是一门博大精深的艺术,中国书画装裱同样是一门具有经久不衰魅力的艺术。

中国书画装裱,同我国的京剧、书法、国画一样具有特殊的艺术魅力,也是中国特有的一种工艺,有着悠久的历史。

据史书记载,装裱工艺距今已有2000多年的历史,在魏晋时期已经萌芽。

南北朝时,装裱工艺得到了进一步发展,逐渐形成了装裱的基本形制—卷轴;到了唐代,产生了挂轴和册页两种新的装裱形制,这标志着中国书画装裱工艺初级阶段的告终。

北宋宣和年间,书画装裱工艺已趋于完善,进入成熟阶段,装裱技艺及款式有了新的发展,并涌现出一批书画装裱艺术家,同时发明创造了至今不衰的“宋宣和装”的装裱款式。

明清至鸦片战争前,装裱工艺的形制及品式则百花齐放,集历代装裱之大成,更加完善。

中国书画的装裱种类

一、中国书画的装裱种类

1、中国书画的装裱可分为平装裱和立体裱。

平装裱:书画所装裱的框架的面板外形是平板状的,用来装裱中国书画。

一般是用木板结构,背面用玻璃保护,此种方式装裱的作品可以用在书架、墙上。

立体裱:立体裱是把书画在面板上展示,具有立体分层的形式,使作品更加显著突出,有较强的装饰性和艺术价值。

2、另外,中国书画的装裱还可以分为简装裱和精装裱。

简装裱:简装裱是把书画装在框架上,框架可以是木板或者金属材料,也可以是织物材料,一般只有书画本身,没有合成的附件。

精装裱:精装裱是把书画装在框架上,框架可以是金属、木板或者织物等材料,这种装裱方式多用于展览,也可以用于装饰,书画本身有的精美附件,比如金彩绘画,贴纸,织边等多种装饰。

总而言之,中国书画的装裱一般可以分为平装裱、立体裱、简装裱和精装裱等几种。

每种装裱方式有自己的特点,一般书画装裱的框架外形要根据实际情况来定夺,以便使书画更加美观大方。

AppreciatION 鉴赏·墨彩中国是一个历史悠久的文明古国,它的文化艺术处处体现出浓郁的东方色彩和民族风格。

中国书画,以其独特的艺术特色而成为东方文明的光辉典范之一,特别是书画的表现和欣赏形式更是在世界绘画艺术之林中显现出鲜明的独特之处,世人在欣赏书画珍品之时,在被书画艺术家的丹青妙墨吸引之余,同时也会感受到给书画带来陪衬、烘托得其典雅、和谐的艺术表现形式所带来的美感,这就是中国书画所采用的独特装潢手段。

装裱工艺距今已有1700多年的历史,在中国书画艺术的漫长历程中,装裱与书画的关系可谓休戚与共、紧密相连。

装裱技艺在漫长的发展过程中一直不断丰富和完善自身。

随着书画艺术的发展,装裱技艺也随之兴盛,出现了诸如米芾、褚遂良这样的大家。

今人可以从唐张彦远的《历代名画记》、明周嘉胄的《装潢志》、清周二学的《赏延素心录》等相关著作中窥视其发展脉络。

书画装裱是中国古代文明的产物,是伴随着书画艺术的产生而诞生的一种特殊的装潢工艺。

中国书画艺术历史源远流长,绢本书画可以追溯到秦汉时期,书画装裱具有特殊的艺术魅力,有着悠久的历史。

业界公认最早的书画装潢作品应是长沙马王堆一号汉墓出土的T 形帛画。

根据相关史书典籍记载,装裱技艺在魏晋时期已经萌芽,南北朝时期工艺得到了发展,逐渐形成了装裱的基本形制——卷轴。

到了唐代,产生了挂轴和册页两种新的装裱形制,这标志着中国书画装裱工艺初级阶段的告终。

史料记载,远在隋唐时期,日本等邻国政府曾多次派人到我国来学习装裱技艺。

北宋宣和年间,书画装裱工艺已趋于完善,进入成熟阶段,装裱技艺及款式有了新的发展,并涌现出一大批装裱艺术家,同时发明创造了至今不衰的“宋宣和裱”的装裱款式。

明清至书画收藏谈装裱李耀华1972年马王堆汉墓出土的T 形帛画 1973年战国楚墓出土的人物御龙帛画编辑|屈梦夏****************AppreciatION 鉴赏·墨彩鸦片战争前,装裱工艺的形制及品式则百花齐放,集历代装裱之大成,更加完善。