金匮要略--痉湿暍病脉证并治第二

- 格式:ppt

- 大小:794.00 KB

- 文档页数:38

《金匮要略》痉湿暍病脉证第二现在从痉湿暍病脉症第二从这地方开始,这金匮要略有点像西医诊断学的症状学,针对某一个症状做专题论述。

这一章讲的是三种病痉、湿、暍,这三种病的脉和证并治。

太阳病,发热无汗,反恶寒者,名曰刚痉。

这个痉病,一般说是不恶寒的,唯独刚痉则不然,「反恶寒」,由这个「反」字可以看出来,其实这是太阳伤寒是发热无汗而恶寒。

这一段的意思就是说痉,痉是什么东西呢?就是痉挛,平时说是抽风,小孩子五天风,七天风,怎么说与风有关系,其实不然的,现代说是破伤风,脑膜炎,温病发汗高热惊厥等。

为什么古人喜欢把痉用风来形容,如果抽风,脑中风。

因为与出汗有关系,出汗过多导致组织枯燥及电解质紊乱,西医也是这样的,局部组织血,缺氧就抽筋。

血钙过低,神经容易兴奋也抽筋。

太阳中风不是有汗,所以也叫中风。

所以发热,恶寒反无汗,是刚痉,前面我们学葛根汤的时候学过。

痉病是有汗的为常见。

如果以太阳病伤寒这个病型出现的话,就叫做刚痉。

古人对证的形象的掌握,这也是个规律,治疗一点不错,所以中医尽管说它是风也好是寒也好,是辨证不是辨病,治疗既不是袪风也不是治破伤风菌,所以中医妙的地方,不在我们这种理论上怎么来说它,而在治疗的方法方式上。

“太阳病,发热无汗,反恶寒者,名曰刚痉”,如果没有一个痉在这句话里,那这就是太阳伤寒,项背强几几是不是?怎么是刚痉呢?它讲的是痉,其实是痉抽,如果痉病一抽,要是以太阳伤寒出现者,就叫刚痉,它是这个意思。

不是发热、无汗、恶寒在伤寒论叫做伤寒,来这里就叫做刚痉。

太阳病,发热汗出,而不恶寒,名曰柔痉。

太阳病拥有两个类型,一个是无汗的,那就是太阳伤寒那个类型;一个是同时出汗的,那就是太阳中风。

太阳中风唯独痉病时候,它不恶风了,痉病是热,热而汗出,咱们讲的温病,阳明篇都有的,所以它与太阳中风微有不同,但也必须痉,不痉而发热汗出、不恶寒是温病,也不能说它就是痉,我们讲的痉是一个前题。

如果痉以中风这一个病型出现者,即风温并痉挛,发热而渴,不恶寒,自汗出,这种痉叫作柔痉。

倪海厦金匮要略笔记(二九)痉湿暍病脉证治第二之痉病【原文】痉病有灸疮,难治。

凡是痉病的患者如果有灸疮,都是很难治的,不是不能治,是治起来有一定的难度。

有些人每天都在烧艾绒,看艾草没有烧完就让它继续烧,只是为了节省一点不要浪费,暴殄天物,结果因此起了一个灸疮。

在这种状况之下发生痉病,就很难治。

所以,一旦有灸疮就要赶快把它弄好。

如果得到痉病又同时“灸疮”,就很难治。

张仲景这里没有出方,后世很多医生就想到很多方子。

有灸疮或者是疮家发高热时,我们要如何才能把高热退掉?还有脑膜炎到了后期西医都束手无策时,此时中医该怎么做呢?痉病本身的成因就是因为血管里面的水份不够造成的。

发痉的时候,病人角弓反张,全身拘急起来,根本无法抓住病人。

如果你是西医,在这个时候硬替他打点滴进去,葡萄糖注射液在这个时候产生效果,一下子把血里面的水补足了。

虽然不是从肠胃进去,但是补足之后,体温就退了。

可是西医往往在这种状况下,他是没有办法替病家打葡萄糖,因为病人会乱动,手足燥扰,只能眼看着他死掉。

所以大家要记得,如果你有葡萄糖在旁边,你又知道他是津液伤到了,才会发高热,但热不寒,这个时候如果你能将葡萄糖打进去也是好的,做为急救用有何不可。

还有一种方法,就是遇到有灸疮的人,过去一些医家有的用蝉衣。

明末清初一个名医,姓傅,叫做傅青主,在他的方剂里面,《男人科》,专门看男人的那种病。

过去医家有分科,男人科里面有一个方子,就是用蝉衣还有黄酒。

蝉衣一钱左右,把它磨碎以后,跟黄酒两碗混合在一起,不要掺水,然后煮成一碗,这个时候一口气喝下去。

此时病人发汗很奇怪,这两个药在身体里面时,脑膜炎的高熟就会退掉,这是专门用在疮家又得到痉病时,像小孩子有时候头或身上长有疖子,也是一种疮家。

本来要给病人发汗,结果一看“疮家不可汗”,而病人已经在发痉了,此时再给他发汗药是不是更痉?这个时候我们就用这个方剂。

孩子在发汗出来后热会退掉,汗出来时摸他全身,会有黏答答的感觉。

金匮要略第二篇痉湿暍病脉证治第二-18

【原文】伤寒八九日,风湿相搏,身体疼烦,不能自转侧,不呕不渴,脉浮虚而涩者,桂枝附子汤主之;若大便坚,小便自利者,去桂加白术汤主之。

桂枝附子汤方

桂枝四两(去皮)生姜三两(切)附子三枚(炮去皮,破八片)甘草二两(炙)大枣十二枚(擘)上五味,以水六升,煮取二升,去滓,分温三服。

<方解>此桂枝汤去芍药(桂枝去芍药汤),增量桂枝,再加炮附子。

因治风湿相搏疼重,病有转阴之势,故加附子逐寒、祛湿、解痹,且增量桂枝以加强治痹痛的力量。

芍药酸敛、性偏寒而养阴,故去之。

慢性关节炎,多用桂枝加术附汤。

上方去桂加白术汤即白术附子汤方

白术二两附子一枚半(炮去皮)甘草一两(炙)生姜一两半(切)大枣六枚上五味,以水三升,煮取一升,去滓,分温三服。

一服觉身痹,半日许再服,三服都尽,其人如冒状,勿怪,即是、术附并走皮中,逐水气,未得除故耳。

<方解>因小便频数,不可发汗,故去桂。

术附为伍逐水祛湿而解痹痛,且治小便频数。

所以本方既治身疼痛,同时又使小便调,则大便硬亦得治。

通窍活血汤主治(7)--牙疳

五苓散治疗眼病。

倪海厦金匮要略笔记(四一)痉湿暍病脉证治第二之湿家【原文】风湿,脉浮,身重,汗出恶风者,防己黄耆汤主之。

防己黄耆汤方防己一两、甘草半两,炙、白术七钱半、黄耆一两一分。

上锉麻豆大,每抄五钱匕,生姜四片,大枣一枚,水盏半,煎八分,去滓温服,喘者加麻黄半两,胃中不和者,加芍药三分,气上冲者,加桂枝三分,下有陈寒者,加细辛三分。

服后当如虫行皮中,自腰下如冰,后坐被上,又以一被绕腰下,温令微汗差。

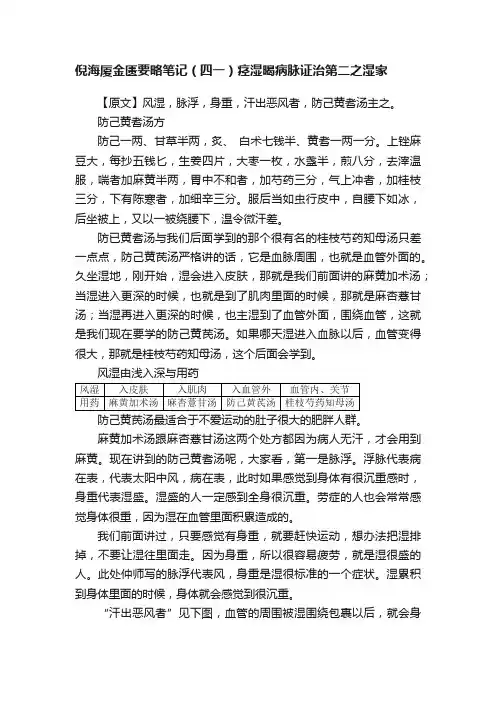

防已黄耆汤与我们后面学到的那个很有名的桂枝芍药知母汤只差一点点,防己黄芪汤严格讲的话,它是血脉周围,也就是血管外面的。

久坐湿地,刚开始,湿会进入皮肤,那就是我们前面讲的麻黄加术汤;当湿进入更深的时候,也就是到了肌肉里面的时候,那就是麻杏薏甘汤;当湿再进入更深的时候,也主湿到了血管外面,围绕血管,这就是我们现在要学的防己黄芪汤。

如果哪天湿进入血脉以后,血管变得很大,那就是桂枝芍药知母汤,这个后面会学到。

风湿由浅入深与用药防己黄芪汤最适合于不爱运动的肚子很大的肥胖人群。

麻黄加术汤跟麻杏薏甘汤这两个处方都因为病人无汗,才会用到麻黄。

现在讲到的防己黄耆汤呢,大家看,第一是脉浮。

浮脉代表病在表,代表太阳中风,病在表,此时如果感觉到身体有很沉重感时,身重代表湿盛。

湿盛的人一定感到全身很沉重。

劳症的人也会常常感觉身体很重,因为湿在血管里面积累造成的。

我们前面讲过,只要感觉有身重,就要赶快运动,想办法把湿排掉,不要让湿往里面走。

因为身重,所以很容易疲劳,就是湿很盛的人。

此处仲师写的脉浮代表风,身重是湿很标准的一个症状。

湿累积到身体里面的时候,身体就会感觉到很沉重。

“汗出恶风者”见下图,血管的周围被湿围绕包裹以后,就会身重。

我们人体最大的循环系统就是血管,现在湿很盛包裹住了血管,湿又很粘稠,又排不出去,所以,人就会感觉到身体沉重。

肌肉里的津液为阳,血管里面的血液为阴,当湿包住了血管,把阴阳分隔开来,阳不能入阴,自然就会往外走,所以,病人无事就出汗,风吹又难过。

贾海忠金匮要略笔记(二三)痉湿暍病脉证治第二之痉病痉湿暍病脉证治第二第一节痉病一、痉病分类【原文】太阳病,发热无汗,反恶寒者,名曰刚痉。

这一篇实际上是包括三个内容,一个是痉病,一个是湿病,还有一个暍病。

这三个,从病的表现,脉象,临床症状以及治疗这四个方面,都进行了一个比较详细的讲解。

所以,《金匮要略》的每一篇后面都叫病脉证治。

我们先来看痉病,痉病的这一篇内容,在临床上是非常有用的。

但是,这里有些内容,可能和现代医学结合不起来。

首先看痉病的分类,关于痉病,张仲景到底分了几类?第一个刚痉,什么叫刚痉?太阳病,发热无汁,反恶寒者,名曰刚痉。

“痉”字,有的书上写的是“痓”,“痓”可能是误写,也就在传抄的时候出现了误写,因为这两个字特别的相近,“痉”字的繁写“痙”是这样的,与“痓”特别相似,很容易把“痉”字当成一个“痓”字。

所以,有可能是在传抄的时候出现了误写。

痉病,首先是病在太阳,这个太阳,到底指的是什么?在《伤寒论》里有太阳,少阳,阳明,太阴,少阴,厥阴。

这个太阳是指的一个阶段还是指的一个部位呢,还是指的一个症候群呢?实际上,在《伤寒论》里,没有这么明确。

但是,根据整个《伤寒论》里的内容,这个太阳,应该是指的是病位。

在人体上,太阳,就是太阳膀胱经和太阳小肠经。

是指的膀胱经,小肠经受寒,那就是太阳病。

如果不这样来解,那伤寒论里好多的东西就解不明白了。

太阳病表现出来的是发热,无汗,恶寒。

太阳病是什么呢?既然是太阳经的病变,它就可以感受各种邪气。

在《伤寒论》里,张仲景已经是讲得很详细了。

后面讲《伤寒论》的时候再展开讲。

当我们知道是在太阳经的部位有病,表现为发热,无汗,恶寒,在加上痉,这就是刚痉。

原文的意思,大致就是这样。

【要点延伸】1、“痉"病共同特征:发热。

与脑部感染性疾病、高热惊厥相关。

2、“刚痉"病因:风寒性生物性病邪,如脑膜炎双球菌等。

3、“刚痉”特征:恶寒、无汗。

首先,痉病都有一个共同的特征,那就是一定有发热,没有发热,就不能叫痉病。

痉:第2条(《金匮要略》痉湿暍病脉证第二)一、痉第2条:“太阳病,发热,脉沉而细者,名曰痉,为难治。

太阳病,发汗太多,因致痉。

夫风病,下之则痉,复发汗,必拘急。

疮家,虽身疼痛,不可发汗,汗出则痉。

”读经笔记之一:我们在学习《伤寒论》的时候,就已经知道,太阳病的特点是脉浮,恶寒。

读经笔记之二:但这里却说‘太阳病,发热,脉沉而细者,名曰痉’,既然是太阳病,为什么不说‘脉浮’而说‘脉沉而细’?弄清这个问题,对我们学习《伤寒论》和《金匮要略》有十分重要的意义。

读经笔记之三:病位分表中里,相对来说,脉象也就反应为浮、中、沉。

胡老说‘中医辨证论治,是在患病机体一般地规律反应的基础上,而适应整体地,讲求一般疾病的通治办法’。

胡老所下的这个定论,我认为是十分正确的。

读经笔记之四:胡老还指出,所谓表,不单单是指皮肤,还包括肌肉、骨骼。

所以皮肤、肌肉、骨骼的疾病都统称为表病。

如我们平时所见至的身疼痛、骨痛等都是属于表病的范畴;而肚子痛、胃痛等,则属于里病的范畴。

用排除法,不属于表病,又不属于里病的,则属半表里。

读经笔记之五:按胡老所说,人体机能与疾病战斗于何处,症状就反映在何处。

这句话是十分正确的。

我们抛开脉象来说,如感冒,这是表病,反应为头项强痛,肌肉骨骼痛等。

里病,反应为肚子痛、下利等;表半表里,反应为胸闷、心闷等半表里的部位。

这些病症的反应,往往都在病位上反应。

读经笔记之六:但脉象就不同了。

一般来说,表病的脉象为浮脉,里病的脉象为沉脉,半表里的病的脉象为不浮不沉。

但有时明明是表病,却反应为浮脉,这是为什么?读经笔记之七:什么是脉?脉,表示身体里的一种支脉,本义指血管,中医里表示人体气血运行的管道,习惯上常血脉并称,但脉有时仅指脉搏或脉象。

读经笔记之八:脉与心的关系最为密切。

心与脉直接相连,血液所以能在脉中运行周身,全依赖心气的推动,《素问·平人气象论》载:“心藏血脉之气也” 。

脉能约束和促进气血循一定轨道和一定方向运行,运载气血,输送饮食物的精华以营养全身。

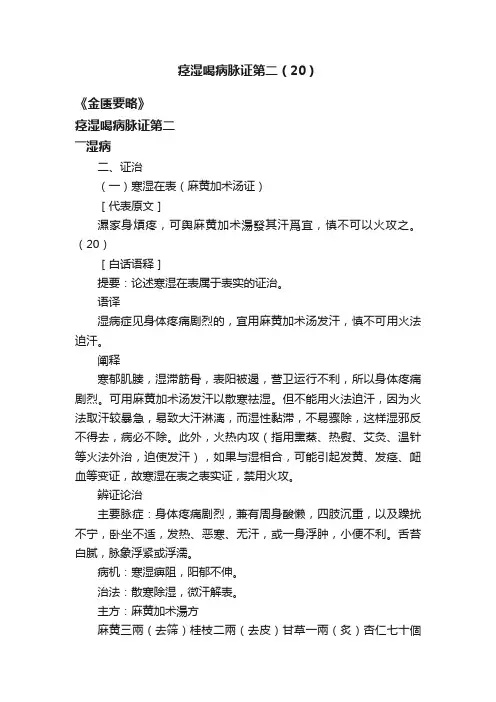

痉湿喝病脉证第二(20)《金匮要略》痉湿喝病脉证第二――湿病二、证治(一)寒湿在表(麻黄加术汤证)[代表原文]濕家身煩疼,可舆麻黄加术湯發其汗爲宜,慎不可以火攻之。

(20)[白话语释]提要:论述寒湿在表属于表实的证治。

语译湿病症见身体疼痛剧烈的,宜用麻黄加术汤发汗,慎不可用火法迫汗。

阐释寒郁肌腠,湿滞筋骨,表阳被遏,营卫运行不利,所以身体疼痛剧烈。

可用麻黄加术汤发汗以散寒祛湿。

但不能用火法迫汗,因为火法取汗较暴急,易致大汗淋漓,而湿性黏滞,不易骤除,这样湿邪反不得去,病必不除。

此外,火热内攻(指用熏蒸、热熨、艾灸、温针等火法外治,迫使发汗),如果与湿相合,可能引起发黄、发痉、衄血等变证,故寒湿在表之表实证,禁用火攻。

辨证论治主要脉症:身体疼痛剧烈,兼有周身酸懒,四肢沉重,以及躁扰不宁,卧坐不适,发热、恶寒、无汗,或一身浮肿,小便不利。

舌苔白腻,脉象浮紧或浮濡。

病机:寒湿痹阻,阳郁不伸。

治法:散寒除湿,微汗解表。

主方:麻黄加术湯方麻黄三兩(去筛)桂枝二兩(去皮)甘草一兩(炙)杏仁七十個(去皮尖)。

白术四兩上五味,以水九升,先煮麻黄,減二升,去上沫,内諸藥,煮取二升半,去滓,温服八合,覆取微似汗。

[主方分析]本方妙在麻黄与白术的配伍,麻黄汤本为发汗之峻剂,而得白术相配,则发汗而不致太过,白术善驱里湿,与麻黄为伍,则能并祛表里之湿。

[注意事项](1)本方宜先煮麻黄,并“去上沫”,因麻黄之沫能“令人烦”,致上气咳逆,故先煎之,以去其副作用。

(2)原方麻黄“去节”者,无论麻黄根或茎间之节,能止汗,故宜去之。

(3)风湿热痹者忌用。

【临床应用】麻黄加术汤多用治风寒湿杂至且寒湿偏盛的痹证。

湿重者再加茯苓、薏苡仁;风邪偏胜加防风、羌活;寒邪偏胜加细辛、附子或乌头。

此方还可治疗寒湿在表,肺气不宣,营卫不合,水道不利的肺炎、荨麻疹等。

还有以麻黄加术汤为基本方治疗慢性肾功能衰竭氮质血症者,气虚加黄芪,血虚加当归。

本方宜重用白术,表湿重且苔厚腻者,亦可用苍术增强燥湿之力。

倪海厦金匮要略笔记(二七)痉湿暍病脉证治第二之痉病【原文】病者,身热足寒,颈项强急,恶寒,时头热,面赤目赤,独头动摇,卒口噤,背反张者,痉病也。

若发其汗,其脉如蛇。

为什么会发生这种现象?当我们得到表症时。

也就是病毒刚进入我们的皮肤表面时,毛孔会因此闭起来,就不会流汗了。

没有流汗我们需要用药去发汗,把病邪发散出来,就是所谓的解表。

一般身发热时,我们有两种去热的方法。

一种是利用发汗来解,一种是利用小便来解。

如果小便很通畅,这个热就有地方宣泄,如果小便也没有了,这个热就会亢在里面,如往下走,小便又出不来,想走皮肤表面时又出不来,于是就闷在里面。

所有热的性都是往上走,当热冲到头上来后,整个人就会呈现出脑膜炎的症状。

头在晃,眼睛红赤的,此时病人的津液已经很枯竭了,你又给他发汗药,一发汗,就造成血里面的水更不够了,这是很危险的,前面谈到现在就是告诉我们发汗要有方法,一定要确定病人可以发汗再使用发汗的药,就不会有问题。

当病毒跑到脑部去的时候,就容易得脑膜炎,出现抽筋,角弓反张,嘴巴不能讲话,眼睛瞪得直直大大的,遇到这种情况发汗的话,脉如蛇。

我们在治疗痉病,不管是刚痉还是柔痉,只有分有汗和无汗,当这个病人发痉病,已经不会讲话了,你还去问他有不有汗,这个医生肯定是不合格的。

这时候我们可以用手去摸,有汗,就是瓜蒌桂枝汤。

无汗,还是用葛根汤,这个时候发汗是没有关系的,不要以为病人已经发痉病了,发汗太多了,会不会其脉如蛇,是不会的。

剂量开得好,一点问题都没有。

葛根汤在治疗的时候,比较偏重于阳明这边,它是属于太阳篇,在介绍伤寒论的时候,葛根汤用得最多就是小孩子。

在天气热的时候,小孩到处乱跑,流汗得到感冒,这是属于温病的一种。

温病家不会开葛根汤,只有伤寒家才会开葛根汤。

葛根汤开得很好的时候,不但可以把病去掉,还可以把津液补回去。

倪海厦金匮要略笔记(三三)痉湿暍病脉证治第二之中湿【原文】太阳病,关节疼痛而烦,脉沉而细者,此名中湿,亦名湿痹。

湿痹之候,小便不利,大便反快,但当利其小便。

中湿就是中到了湿,不是说是中焦里湿,是湿中在身体里去了,脉只要出现沉脉,只要是沉病就是在里,脉细,细就是寒。

也叫做湿痹。

湿痹的症候有哪些呢?怎么知道有湿痹?病人的主症,第一个是小便不利,大便反快。

因为寒湿在身体里面,就会造成小便排不出来。

当我们要去治症的时候,一般来说都是利小便。

所以,治任何中湿的病都是在利尿。

为什么会有湿在身体里面呢?中湿之人从哪里来的?这有两种情形。

一种是天气太热造成的,热就会流汗。

为了避免流汗,于是就跑到冷气间里面。

在外面天气很热,流汗流很多,突然进入冷气间,表一下子被冷气束到了,于是汗水停在体内没有出去,长年累月以后体内就生湿了,然后再慢慢的渗到关节里面,这是第一种。

第二种,发生于劳力之人,夏天时工作造成身体很热,到了晚上,天气很凉快,工人吃完饭洗个冷水澡后,就躺在外边乘凉,晚上半夜的时候又当风,因此体内的湿就无法散出体外,这也会生湿。

还有就是妈妈们容易得到中湿,妈妈在全家人都睡了以后,还在那边洗衣服弄得一身汗,汗出以后再去洗澡,之后休息一下,这时就当风而坐,风吹到身体感觉得很凉快,此时她的汗还是继续在出来,于是造成寒气束到表,这也是会造成湿气停在体内。

这两种状况其实是一样,只是来源不一样,结果都造成湿渗在身体里面。

当湿渗在关节里面,这湿又没有办法渗出去时,湿气就会慢慢的囤积起来,如果过多的湿停在关节中间,关节就会痛,累积在肌肉里面,肌肉就会酸。

这种渗在关节里面的湿,会跟外面的气候相呼应,气候一变冷的时候,湿就会反应,这就是所谓同气相求。

此时病人就会感觉到酸痛了,去湿要靠温化才能去除。

因此病人一接近热,就感觉酸痛减轻了。

所以风湿关节炎发生酸痛的时候只要一接近热,一烤火就会很舒服,气候一变,要开始下雨了或者外面环境一改变病人马上就感觉开始酸痛了,这是因为湿跟环境相通所造成的。

倪海厦金匮要略笔记(二八)痉湿暍病脉证治第二之痉病【原文】暴腹胀大者,为欲解。

脉如故,反伏弦者,痉,夫痉脉,按之紧如弦,直上下行。

我们人的津液来自肠胃,如果病人得了脑膜炎,病毒往头部跑的时候,肠里面的津液会跟着病毒一起往上跑,所以,这时肠子里的津液会空掉。

人有一种天生的抵抗力,当有病毒的时候,身体的免疫系统会自然而然去抵抗它。

中医的观念,一个人肠胃很好,这个人基本上都是很健康,很不容易得病,当我们肠胃里的津液与病毒相抗的时候,一起跑到脑部去,津液跑到脑部去以后,腹部会空掉。

这个条辨讲的是,突然腹部胀大,为欲解。

也就是说我们的免疫系统去抗病毒的时候,打赢了,到脑部里的津液又回到肠胃里来了,所以,突然腹部会胀大,这是病快要好的现象。

这里他说暴腹胀大,并不是肚子鼓得很大,只是回到正常的现象,因为津液去抗病毒的时候,肚子空了,所以,肚子是扁扁的,现在突然肚子又回到正常,也就是比去抗病毒的时候要大得很多,所以,叫暴腹胀大。

小孩子发病的时候,角弓反张起来,手脚头朝后翻,那个脊椎骨向后可以形成一个半园,那就是中医称之为痉病。

现在刚生下来小孩,护士会用吸痰器把嘴里的痰吸出来,可是胸腔里的痰还在,这种孩子的痰鸣声很大,也是很容易角弓反张成痉病,只要听到小孩子有呼噜呼噜的痰鸣声,用控涎丹就可以把痰清出来,孩子就不会发痉病。

我们要摸摸小孩子的肚子,肚子整个是凹下去的,当我们用控涎丹把痰清掉以后,肚子就回来了,小孩子就开始吃东西,这就表示胃气回复。

还有一种小孩子得了感冒以后,眼睛发直,跟他讲话是没有反应的,眼睛瞪得大大的,背上开始疆硬,整个项背强起来,手脚绷得很紧,这种就是脑膜炎,开处方,一般都是用葛根汤。

“脉如故,反伏弦者,痉”。

如果脉还是没有变动,还是很弦,表示还会再发痉病。

所以如果遇到发痉的病时,我们要将湿热往下导引,后面会介绍一些方法。

“夫痉脉,按之紧如弦,直上下行”。

你摸到痉病的脉时就是所谓脑膜炎的脉,此时必有高热,这时脉跳起来会很硬,然后上下直行的,所以,痉病的脉都是直上直下,速度非常的快,脑膜炎的脉,就是从下焦,中焦,上焦,都是很刚强的脉,速度非常的快。

倪海厦金匮要略笔记(四七)痉湿暍病脉证治第二之暍病【原文】太阳中暍,发热恶寒,身重而疼痛,其脉弦细芤迟,小便已,洒洒然毛耸,手足逆冷,小有劳,身即热,口开前板齿燥;若发其汗,则恶寒甚;加温针,则发热甚;数下之,则淋甚。

什么叫中暍?就是中暑。

在学中暑之前,把前面的回忆一下,最初浅的表证,湿在皮肤表面上的时候的痛,开的是麻黄汤加白术;如果是在体表以下我们会用到麻杏薏甘汤,如果是血脉的周围,就是防己黄芪汤,在血脉的周围,常常会产生一种现象。

例如有的人腋下,衬衫都是湿的,或者男人的睾丸里面有积水。

凡是有水,湿这种东西是在血脉神经旁边的时候,就是防已黄芪汤,现在还有两个地方没有介绍,一个是湿在血管里面,我们后面会介绍,就是桂枝芍药知母汤,还有一个就是很重的类风湿性关节炎,关节都变形了,这两种,这里介绍的处方都不适用,其他的统统可以。

在过去中暑的状况很多,现在中暑状况比较少,但是还是有。

为什么以前中暑比较多?因为以前没有什么冷气,我们现在是家家都有泠气,在外面很热时就进屋去吹冷气,所以中暑的现象比较少见,风疹的现象却比较多,讲到风疹,麻黄加术汤就可以去掉风疹。

因为麻黄汤专治寒湿在皮肤表面上,比如说你在洗完热水澡后,身体在流汗,一出来吹到冷空气,皮肤会很痒,或者洗完澡没什么感觉,躺在被窝里面被子一盖就很痒,这就是因为你汗水没有透发,汗水停留在皮肤表层下面,汗离开了汗腺,但是没有离开毛孔,就会停在毛孔、皮肤表面和汗腺中间的地方。

这个就是麻黄加术汤证。

因为麻黄加术汤被设计成为刚好在这个接近皮表位置的湿,服后发微汗,如果用麻黄汤发汗会太过,结果会伤到正常的津液。

如果晚上吃麻黄汤,皮肤不痒啦。

因为汗都发出来了所以不痒,但是早上起床后就变成大承气汤证。

因为肠胃的津液都给麻黄汤发光了,不是麻黄汤证,却用麻黄汤必将太过,所以必须要知道方剂的主功能所在,开处方时才会很能运用自如,这种中暑虽然以前较多,现在比较少,但是还是会用到。

倪海厦金匮要略笔记(三十)痉湿暍病脉证治第二之柔痉栝蒌桂枝汤【原文】太阳病其证备,身体强,几几然,脉反沉迟,此为痉,栝蒌桂枝汤主之。

栝篓桂枝汤方栝蒌根二两、生姜三两、桂枝三两、大枣十二枚、芍药三两、甘草二两。

上六味,以水九升,煮取三升,分温三服,取微汗。

汗不出,食顷,啜热粥发之。

“太阳病其证备”当所有太阳病的症状都有了,如果病人还有身体强直,脉沉迟,这是快要发痉病了。

这个时候,就是用栝蒌桂枝汤来治疗。

如果病人的脉不是沉迟而是浮紧,那就是伤寒论中的葛根汤证,项背强几几—葛根汤主之。

柔痉是有汗,当病人表虚的时候一定会有汗。

如果表实,病人必是无汗。

表实的话我们要用葛根汤,病人发痉病,就是现代所谓脑膜炎之类的病,西药麻黄素也有发汗去热的功能,可是西医知道要去热,但他们没有区分无汗跟有汗。

张仲景把痉病分无汗跟有汗,无汗的话是表实,这要用葛根汤来去除表实,当病人表虚掉时,葛根汤就不行用了,有汗我们必须要用栝蒌桂枝汤。

栝蒌根又叫天花粉,栝蒌有桥蒌根和栝蒌实,栝蒌实一般用在胸痞,心脏病的时候常会开瓜蒌实。

栝蒌桂枝汤,是痉病的第一个处方,就是桂枝汤加栝蒌根而已。

栝蒌根在神农本草经里面,是一个专门生津止渴,能够解经热,热在血脉神经里面时用的药。

对西医来说,就是这个栝蒌可以降血糖。

所以糖尿病的人我们常常会用栝蒌根。

过去北派的医师讨论过:这个栝蒌根既然能生津解渴,栝蒌根跟葛根的性应该是差不多。

因为葛根汤是用桂枝汤加麻黄再加葛根而成的,如果把麻黄拿掉就只是桂枝汤加葛根而已。

那就不一定非要用栝蒌根用葛根也可以,实际上这两味药稍有不同,完全相同的话通通用葛根算了,葛根专门是治疗项背强几几然使用的,就是可以升提我们太阳经的表寒水。

我们人身上有水和血,汗流出去的时候应该要从背后流出去,结果有一天它没有流出去,因为风寒进来将太阳寒水束住了,项背中于风,所以我们中医有一句话叫做“神仙也怕脑后风”。

这个风寒进来,表被束到了,造成应该要流出体外的汗没有流出去,水停在皮表跟肌理之间。

《金匮要略》之痉湿暍病脉证第二(论一首脉证十二条方十一首)此篇主要论述痉、湿、暍三种疾病的病症和脉象。

三者都是因感受外邪而致,都与太阳表证有关,因而合为一篇进行论述。

【原文】太阳病,发热无汗,反恶寒者,名曰刚痓一作痉,余同。

【译文】太阳病,出现发热、无汗的症状,反而怕冷的,称为刚痉。

【原文】太阳病,发热汗出,而不恶寒,名曰柔痓。

【译文】太阳病,出现发热、出汗的症状,反而不怕冷的,属于柔痉。

【原文】太阳病,发热,脉沉而细者,名曰痓,为难治。

【译文】太阳病,发热,脉象沉细的,属于因正气不足而致的痉病,比较难以医治。

【原文】太阳病,发汗太多,因致痓。

【译文】太阳病,如果发汗过多,可能会导致痉病。

【原文】夫风病下之则痓,复发汗必拘急。

【译文】风邪为患,误用攻下法,则会损伤津液导致痉病;如果再使用发汗的方法,则会让患者的筋脉出现拘挛症状。

疮家虽身疼痛,不可发汗,汗出则痓。

【译文】平素患有疮肿的病人,即便身体疼痛,也不要用发汗的方法来治疗,误用发汗法则会伤其津液,导致痉病发生。

【原文】病者,身热足寒,颈项强急,恶寒,时头热,面赤目赤,独头动摇,卒口噤,背反张者,痓病也。

若发其汗者,寒湿相得,其表益虚,即恶寒甚。

发其汗已,其脉如蛇一云:其脉浛浛。

【译文】病人身上发热、两脚发冷,头颈部位强直转动不灵活,怕冷,时常头部发热,脸颊和两眼发红,只有头部不由自主地摇动,忽然紧咬牙关不能张口,腰背强直,背部角弓反张,这就是痉病。

如果用汗法发汗,外寒与汗湿相合入侵体内,会使体表更加虚弱,肌体更怕寒冷。

误用汗法之后,脉象不直而曲,如同蛇行一般。

【原文】暴腹胀大者,为欲解,脉如故;反伏弦者痓。

【译文】患上痉病的人,突然出现腹部胀大,这是疾病将要被治愈的征象,脉象并没有什么变化,但如果脉象沉伏,则为痉病。

【原文】夫痓脉,按之紧如弦,直上下行一作:筑筑而弦。

《脉经》云:痉家其脉伏坚,直上下。

【译文】痉病的脉象,切脉时如弦一样紧,当上下移行诊断。

痉、湿、暍病脉证治第二一、概述(一)痉病主症:项背强急,口噤不开,甚则脚弓反张等病因:津液不足外感风寒病位:病在筋脉(二)湿病主症:骨节疼痛、发热、身重病因:感受外湿(挟风寒)病位:肌肉、关节(三)暍病主症:发热、自汗、烦渴、溺赤、少气、脉虚病因:感受暑邪(多挟湿)病位:太阳之表二、痉病(一)痉病的分类与脉症太阳病,发热无汗,反恶寒者,名曰刚痉。

(1)太阳病,发热汗出,而不恶寒,名柔痉。

(2)病者身热足寒,颈项强急,恶寒,时头热,面赤目赤,独头动摇,卒口噤,背反张者,痉病也。

若发其汗者,寒湿相得,其表益虚,即恶寒甚。

发其汗已,其脉如蛇。

(7)夫痉脉,按之紧如弦,直上下行。

(9)痉病的分类刚痉:发热无汗,反恶寒者柔痉:发热汗出,而不恶寒痉病的脉症身热、恶寒:风寒外来,卫表被郁时头热,面赤目赤:邪郁化热,阳热上蒸头动摇、颈项强急、口噤、背反张:邪阻经络,热伤津液,筋脉失养足寒:经脉不畅,阳气不得下行按之紧如弦,直上下行——脉弦而紧,从寸到尺皆见(二)痉病的证治柔痉太阳病,其证备,身体强,几几然,脉反沉迟,此为痉,栝楼桂枝汤主之。

(11)刚痉太阳病,无汗而小便反少,气上冲胸,口噤不得语,欲作刚痉,葛根汤主之。

(12)阳明痉病痉为病、胸满、口噤、卧不着席、脚挛急,必齘齿,可与大承气汤。

(13)表证表虚者——柔痉多为风邪偏盛,以汗出恶风为特点——栝楼桂枝汤表实者——刚痉为寒邪偏盛,以无汗恶寒为特征——葛根汤里证阳明热盛成痉其特征除痉的症状外,伴有高热、烦渴、腹胀、便秘等里热炽盛表现——大承气汤(三)治疗痉病的注意事项(1)无论汗下,总要照顾津液。

太阳病,发汗太多,因致痉。

(4)夫风病,下之则痉,复发汗,必拘急。

(5)疮家虽身疼痛,不可发汗,汗出则痉。

(6)(2)熟悉痉病发生的内、外因,及早预防。

对于有津伤现象或病史者,当其外感风寒出现太阳表证尚未发痉之前,宜及早解表生津,防止发痉。

三、湿病(一)湿病的治法风湿相搏,一身尽疼痛,法当汗出而解,值天阴雨不止,医云此可发汗,汗之病不愈者,何也?盖发其汗,汗大出者,但风气去,湿气在,是故不愈也,若治风湿者,发其汗,但微微似欲出汗者,风湿俱去也。